文博信息

科技考古 | 对山西吕梁后石墓地东周居民颅骨进行人类学特征研究,揭示地区人种复杂多样构成

摘要: 后石墓地位于吕梁市离石区信义镇后石旧村东北,2020年4月至2020年6月进行了发掘,共发现东周时期的古墓葬36座。墓葬形制均为长方形土坑竖穴墓,墓向有东西向和南北向两种,均为单人葬,大部分为仰身直肢葬,随葬器物以陶器为主,主要组合为鼎、豆、壶,另有彩陶、铜铁制品、骨簪及其他饰品随葬。根据葬式、葬具及随葬品,推断年代应为春秋晚期至战国中晚期 ...

后石墓地位于吕梁市离石区信义镇后石旧村东北,2020年4月至2020年6月进行了发掘,共发现东周时期的古墓葬36座。墓葬形制均为长方形土坑竖穴墓,墓向有东西向和南北向两种,均为单人葬,大部分为仰身直肢葬,随葬器物以陶器为主,主要组合为鼎、豆、壶,另有彩陶、铜铁制品、骨簪及其他饰品随葬。根据葬式、葬具及随葬品,推断年代应为春秋晚期至战国中晚期。现保存人骨有34具,多数人骨保存较完整,可鉴定性别的有31例,男性个体数为17,女性个体数为14。

颅骨的形态特征包括测量性形态特征和非测量性形态特征。通过对古代人群颅骨形态特征的测量性状进行量化和对比分析、对非测量性状进行分级、分类地描述和对比分析,能够有效地认识到该人群的体质特征以及与其他古代人群之间的关系等。在对后石墓地古代居民颅骨形态进行观察、测量的基础上对颅骨种系类型进行研究,明确吕梁地区东周时期多个族群、多种文化因素下的人种构成情况。

一 颅骨的观察与测量

(一)

「颅骨的测量性特征」

颅骨测量和指数计算方法主要依据《人体测量方法》《人体测量手册》和《体质人类学》中的描述内容。测量形态特征研究所采用的颅骨共计27例,其中包括成年男性颅骨15例,成年女性颅骨12例。

对后石墓地古代居民颅骨测量形态特征的数据统计与分析,可归纳为:

男性:偏圆的中颅型,高颅型,中颅型和狭颅型相结合,狭额型,偏狭的中鼻型,中眶型,狭上面型,正颌型,阔腭型,总面角显示为特平颌型为主,中面角显示为平颌型,齿槽面角呈现出特平颌型为主。

女性:偏中的圆颅型,高颅型,中颅型和狭颅型相结合,偏中的狭额型,偏中的阔鼻型,偏中的高眶型,中上面型和狭上面型相结合,正颌型,阔腭型,总面角显示为特平颌型,中面角显示为平颌型,齿槽面角呈现出特平颌型。

综上,后石墓地男女性居民的颅面部形态总体上相近,未发现明显有偏差的个体,可视为同一体质类型,仅在颅型、鼻型、眶型、上面型上有细微的差别,可将其归因于男女性别的差异。

(二)

「颅骨的非测量性特征」

对颅骨非测量形态特征的观察主要依据的是《人体测量方法》和《人体测量手册》中提出的标准。可供颅骨非测量形态特征观察的个体有30例,其中男性17例,女性13例。

根据统计分析结果,可将后石墓地古代人群的非测量性形态特征概括为:盾形为主的颅型;偏弱的眉弓、偏小的眉弓范围、偏弱的眉间突度;以深波为主的颅顶缝前囟段,以锯齿为主的顶段,男性以深波和微波为主的顶孔段,女性以深波和锯齿为主的顶孔段,以锯齿为主的后段;平直和中等的前额;几乎不存在的额中缝;方形、长方形、斜方形较多的眶形;心形和梨形为主的梨状孔形状、锐型为主的梨状孔下缘、略显的颚圆枕隆起程度、中等的乳突大小、不存在的矢状嵴、顶蝶型为主的翼区、不存在的下颌圆枕,2个颏孔为主的颏孔数。

男女两性的差异主要表现在:男性较女性眉间突度更明显、鼻根区凹陷更深、鼻前棘更显著,颏型男性以方形为主,女性以圆形为主,这些差异可视为性别差异。

二 种系类型研究

(一)

「种系纯度检验」

单纯使用传统的颅骨形态观察方法来估计种系纯度是一个很困难的问题,因此我们常常借助生物统计学的方法来考察一组颅骨是同种系或是异种系。采用颅长、颅宽、颅指数标准差变异程度估算方法和平均变异度系数方法来对后石墓地古代居民的种系纯度进行检验。

1.颅长、颅宽、颅指数标准差变异程度估算方法

在颅骨的研究中,通常使用颅长、颅宽、颅指数的变率来衡量一组头骨种系的纯正性。皮尔逊的研究指出,若颅长和颅宽的标准差均大于6.5,则该组头骨可能是异种系的族群;若颅骨长度的标准差小于5.5,宽度的标准差小于3.3,则该组头骨可能是同种系的族群。

后石组男性颅长、颅宽的标准差分别为6.05、4.65,后石组女性颅长、颅宽的标准差分别为5.67、5.20,均小于异种系标准差6.5,颅长略大于可能为同种系的标准差5.5,颅宽远大于可能为同种系的标准差3.3。因此,后石组男性和女性均可能为同种系,但也不排除有异种系的可能。

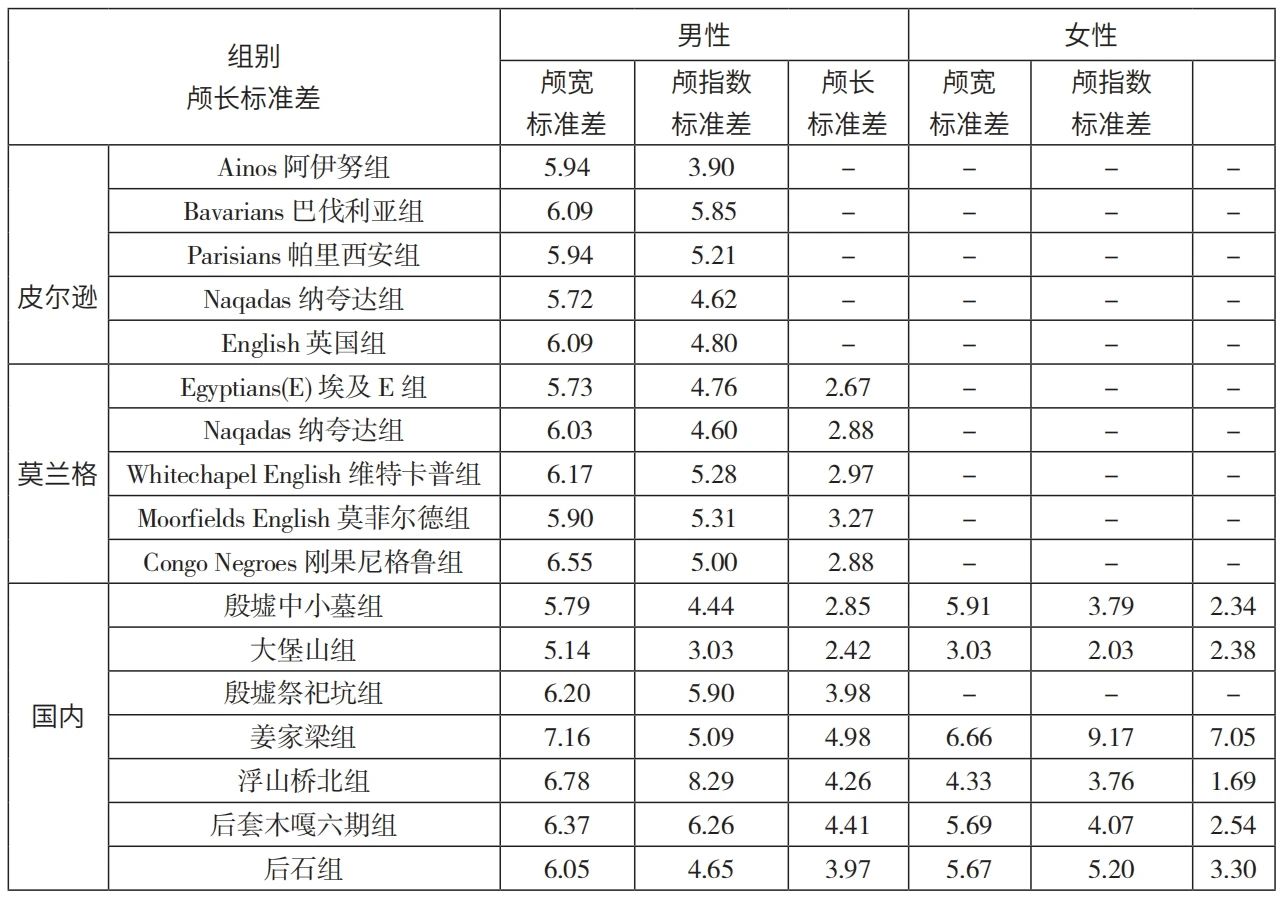

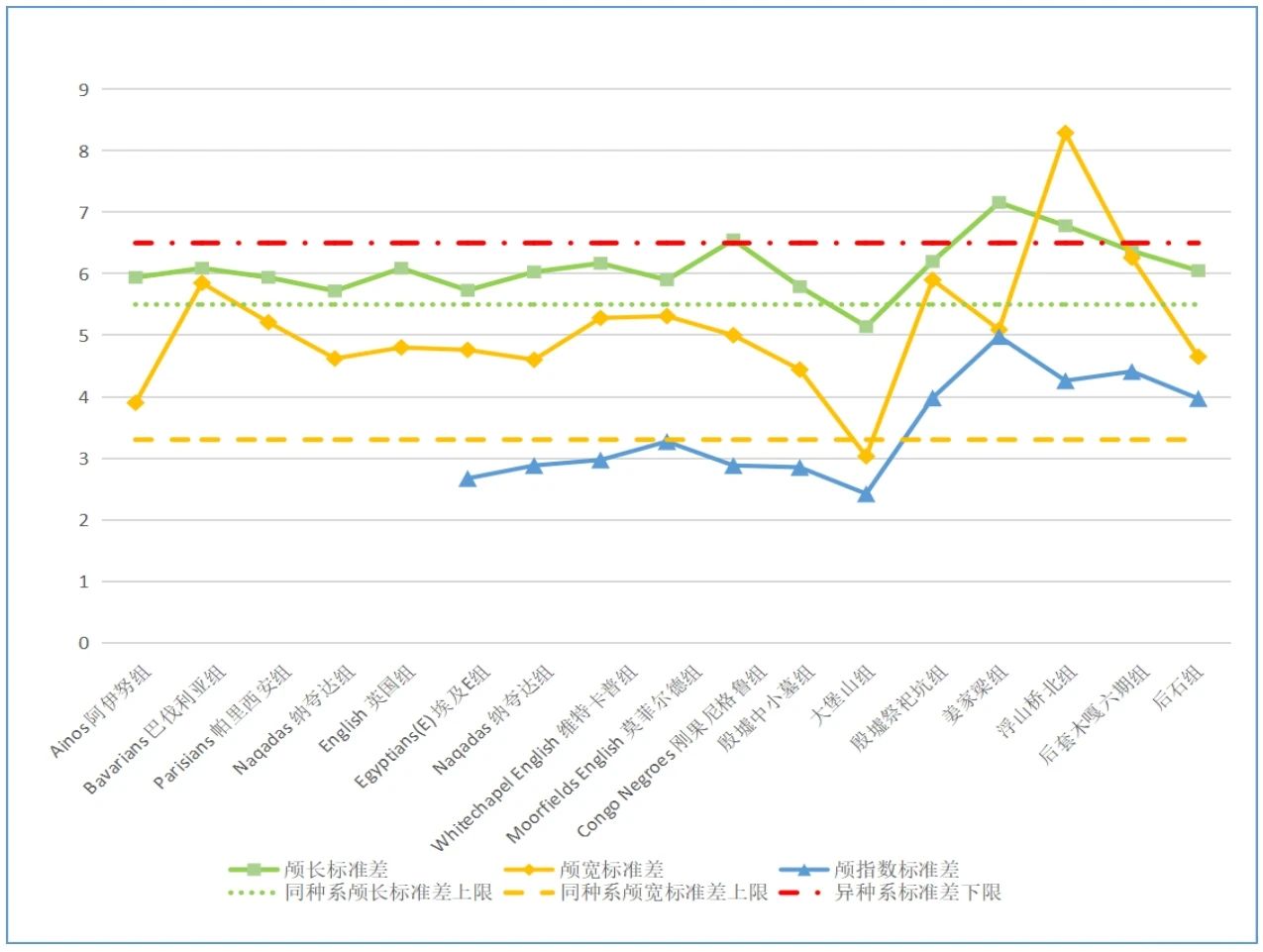

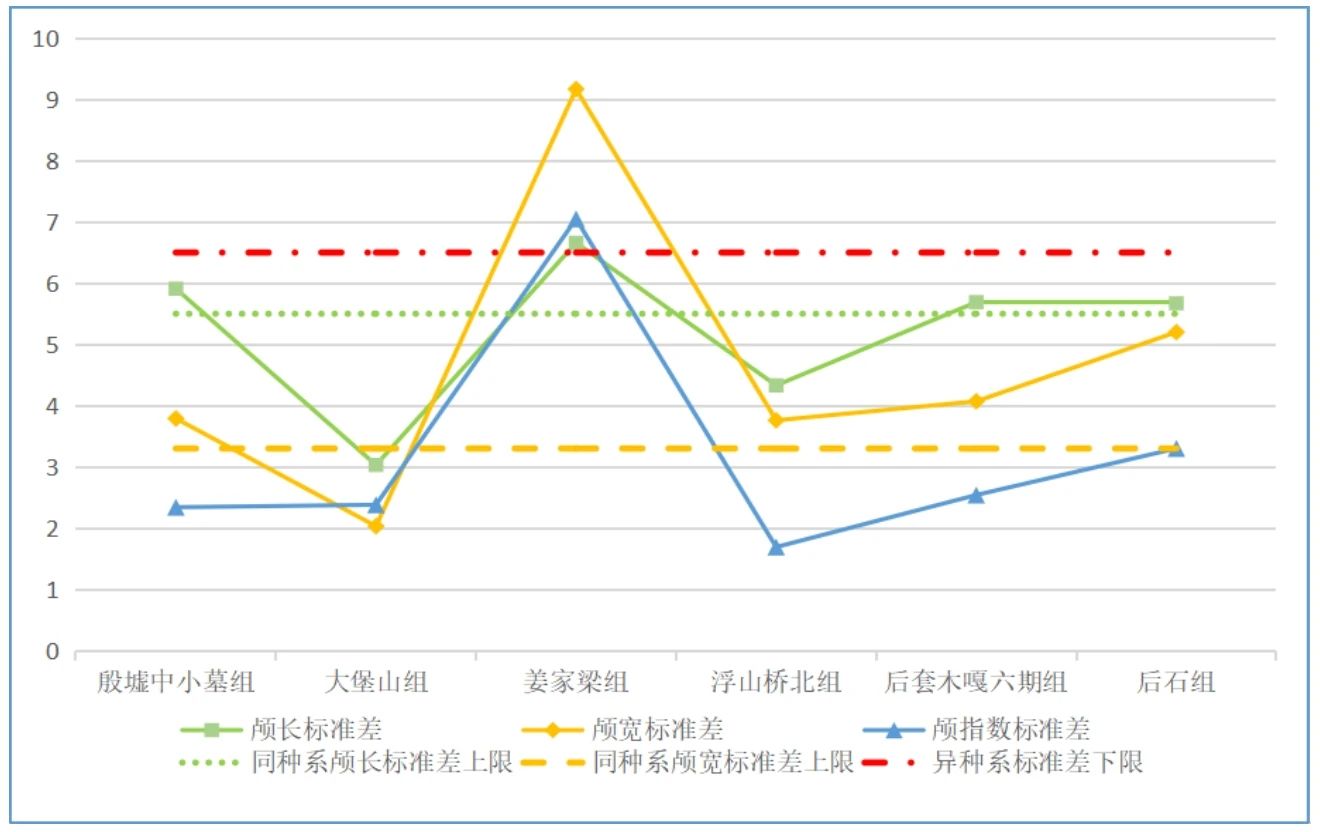

为了进一步分析,将后石组的颅长、颅宽、颅指数的标准差与前人研究过的同种系和异种系的样本进行对比,同种系样本选用Pearson和Morant研究所得的若干组同种系颅骨样本、殷墟中小墓组和大堡山组,异种系样本选用殷墟祭祀坑组、姜家梁组、浮山桥北组和后套木嘎六期组(各组的数据统计如表一所示)。

表一 各对比组的颅长、颅宽、颅指数标准差对比

根据图一,后石组男性的颅长、颅宽、颅指数的标准差全部小于四个异种系对比组的数值。其中,颅长和颅宽的标准差与同种系对比组的颅长、颅宽标准差类似,但颅指数的标准差很明显大于同种系对比组的颅指数标准差,与异种系对比组的颅指数标准差类似。因此,后石墓地男性居民可能是同种系,但也不排除有异种系的可能。根据图二,在与同种系的殷墟中小墓组和大堡山组的对比中,后石组女性除颅长标准差略小于殷墟中小墓组的颅长标准差外,其余数值均大于两对比组的数值,在与异种系对比组的比较中,颅长、颅宽、颅指数的标准差均处于中等水平,因此,后石组女性可能是较为混杂的种系类型,存在异种系的可能性,可能有部分从外地嫁入的女性。锶同位素分析结果显示M8(男)、M23(女)、M25(女)、M30(女)个体可能来自其他区域,增加了后石古代居民人种构成的复杂性。

图一 男性颅骨的种系纯度检验

图二 女性颅骨的种系纯度检验

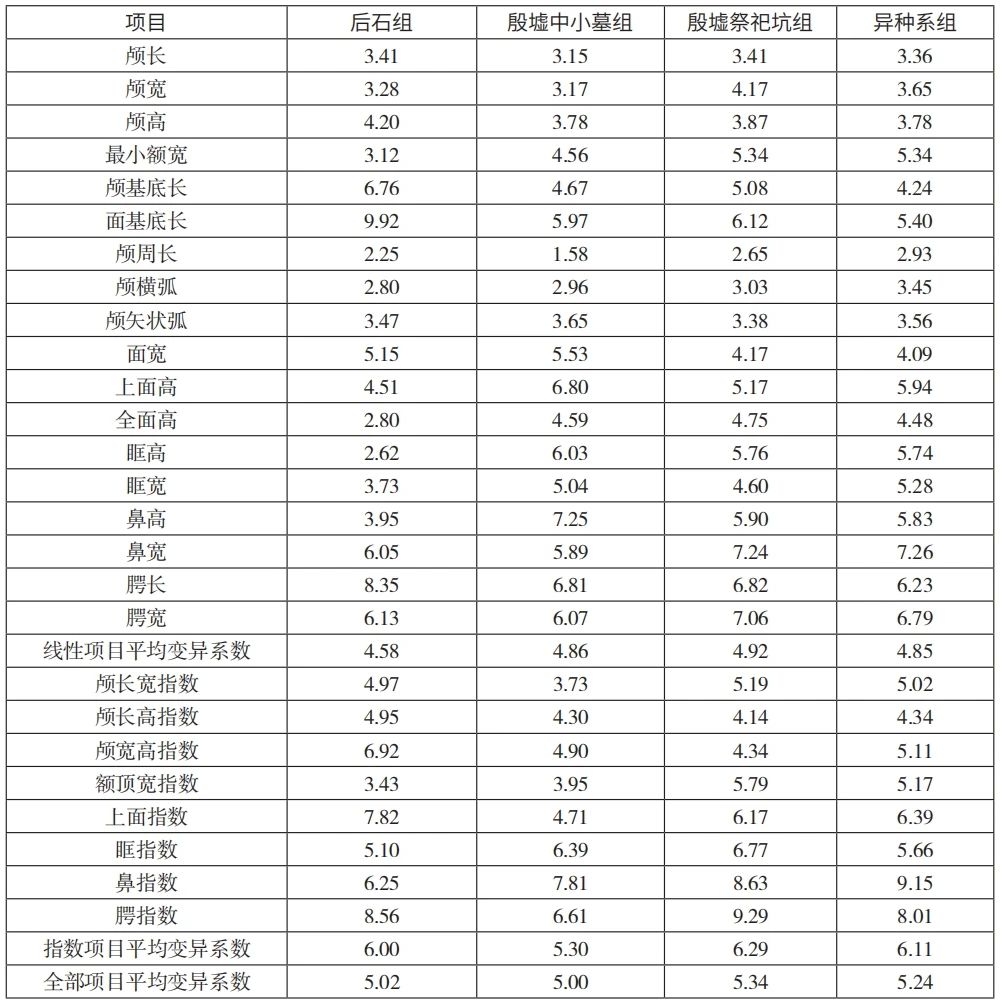

2.平均变异度系数方法

由于不同项目采用不同的计算单位或者两个对比组各个项目相差悬殊时,用标准差反映人群内部的变异情况不太准确,因此本文又采用平均变异度系数的方法对后石墓地人群的种系纯度进行探讨,即将标准差转换为平均数的百分率,再通过比较百分率的大小对群体间变异度的大小进行估计。同种系对比组选取殷墟中小墓组,异种系对比组选取殷墟祭祀坑组和韩康信先生混合多组不同种系的人群组成的异种系组(具体比较项目和数值见表二)。由于学者们极少开展女性平均变异度系数的统计,故文章只利用男性数据展开研究。

表二 男性颅骨测量和指数平均变异度系数的比较

由表二可知,后石组的线性项目平均变异系数小于殷墟中小墓组、殷墟祭祀坑组和异种系组,后石组的指数项目平均变异系数大于殷墟中小墓组,但小于殷墟祭祀坑组和异种系组,后石组的全部项目平均变异系数仅略大于殷墟中小墓组,小于殷墟祭祀坑组和异种系组。根据对比的结果可知,后石组男性有较强的同种系特点,应属于同种系人群。

(二)

「与现代亚洲蒙古人种各区域类型的比较」

人种的分类标准主要考虑人类遗传性状的特征,目前普遍接受应用系统分类法将地球上的现生人类划分为蒙古人种(黄种)、欧罗巴人种(白种)和澳大利亚-尼格罗人种(黑种)等三大人种。在世界三大人种中,蒙古人种人口较多,主要分布于东亚、东南亚、中央亚细亚、西伯利亚和美洲等地,颅骨特征主要为:鼻颧骨较大,上面部在水平方向上扁平,颧骨比较高、宽,眶型偏高,鼻根点凹陷比较浅,鼻骨一般比较低平,鼻前棘和犬齿窝发育较弱。根据体质特征的差异又可以进一步区分为五个小人种:北亚人种、南亚人种、东亚人种、东北亚人种和美洲人种。

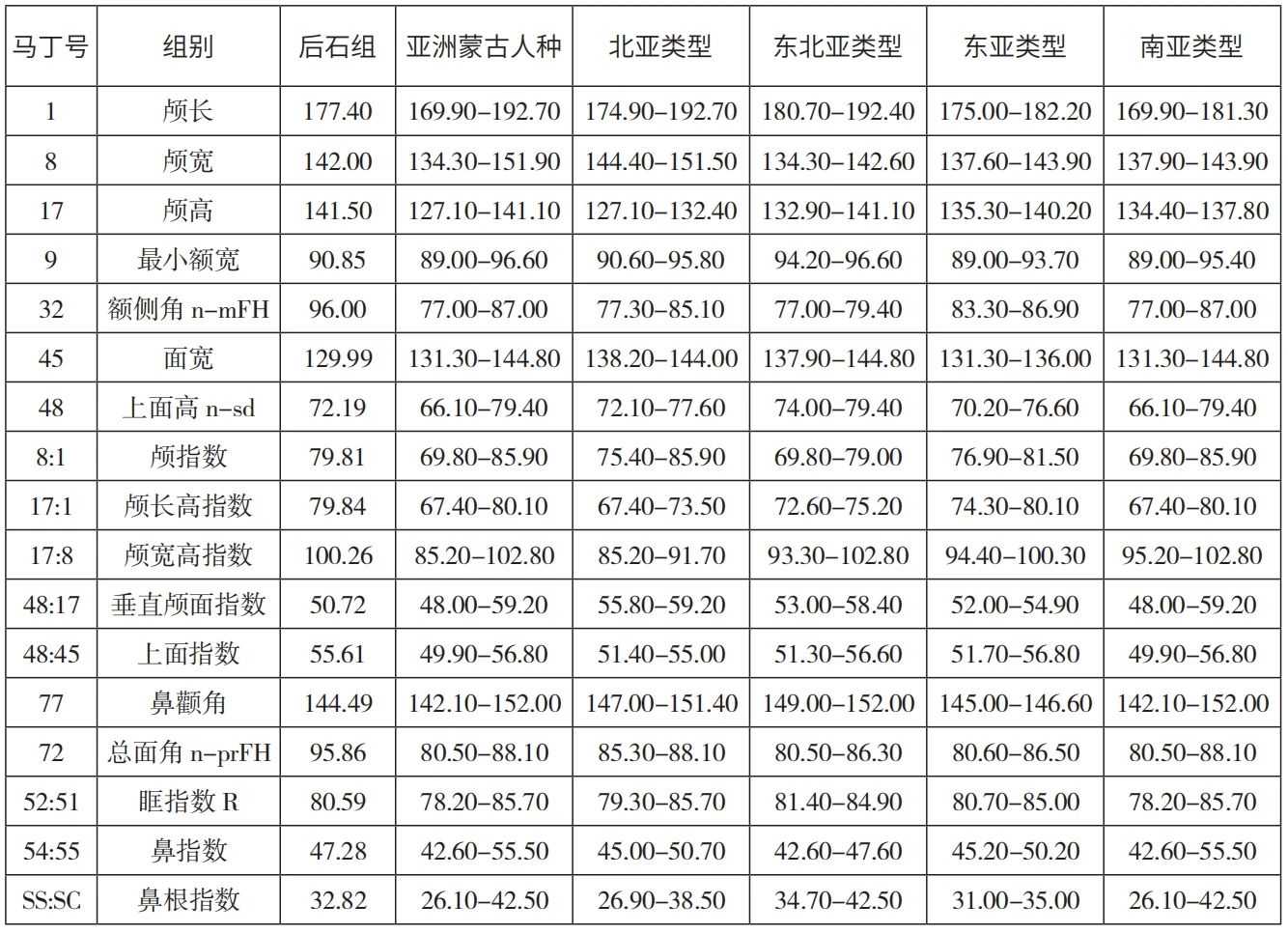

为了确定后石墓地古代居民在现代亚洲蒙古人种中的类型归属,选取17项与人种类型的分类密切相关的颅骨测量指标,将后石墓地古代居民与亚洲蒙古人种的四种类型进行对比(数据对比如表三所示)。

表三 后石组与现代亚洲蒙古人种各类型的主要测量数据的对比

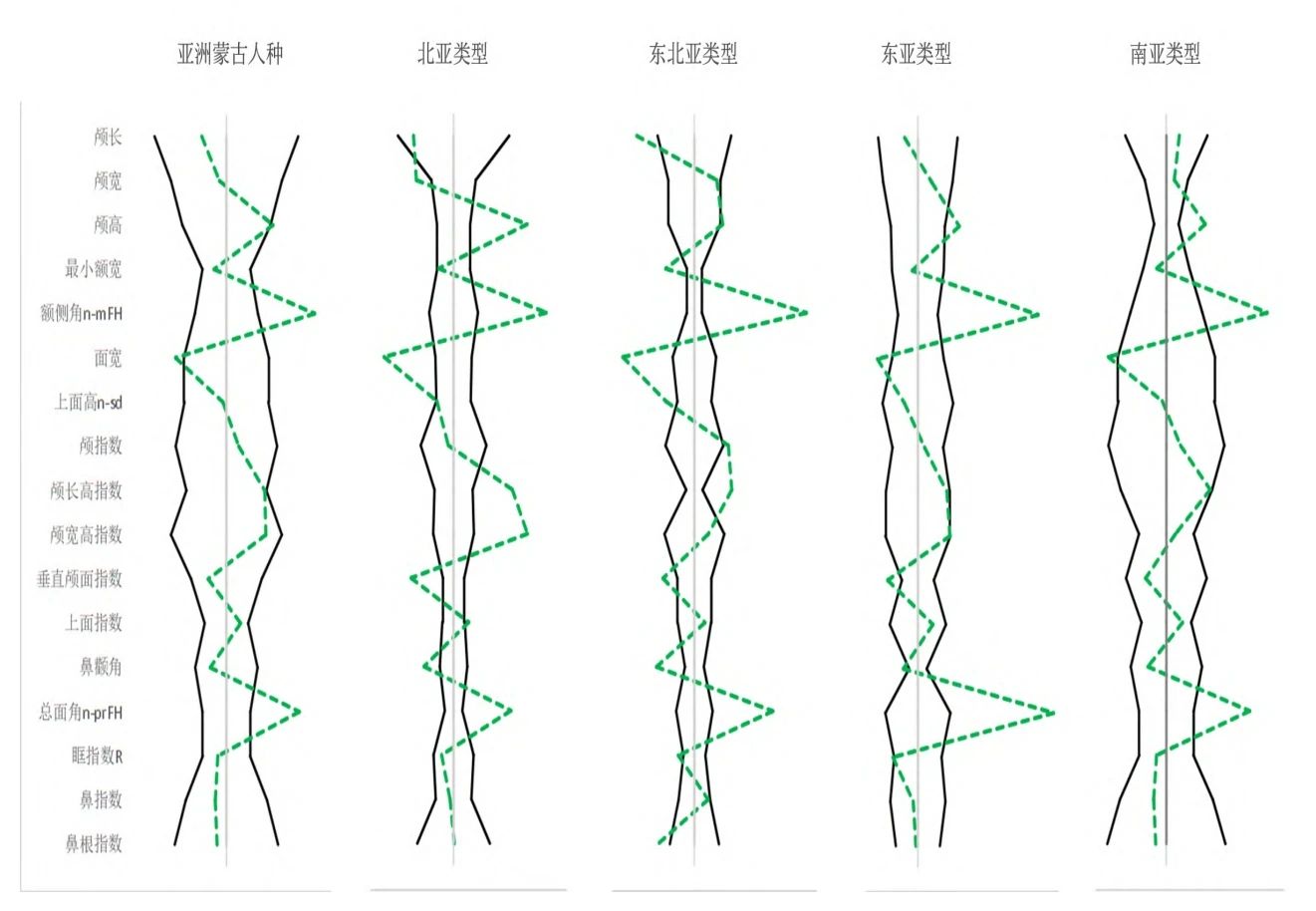

从图三中可以看出,后石组的大部分测量数据(17项中的13项)落入蒙古人种的范围内,但颅高、额侧角、面宽、总面角有所偏离,说明后石组在种族类型上可能属于蒙古人种的支干,并且有可能受到其他人种因素的影响。

图三 后石墓地男性居民与亚洲蒙古人种各区域类型的比较图解

在与现代亚洲蒙古人种各类型的对比中,后石墓地的数据有4项落入东北亚类型的变异范围,有7项落入北亚类型的变异范围,有10项落入东亚类型的变异范围,有13项落入南亚类型的变异范围。由此可知,后石墓地古代居民同蒙古人种南亚类型和东亚类型较为接近,与北亚类型和东北亚类型较为疏远。

(三)

「与其他相关古代人群的对比分析」

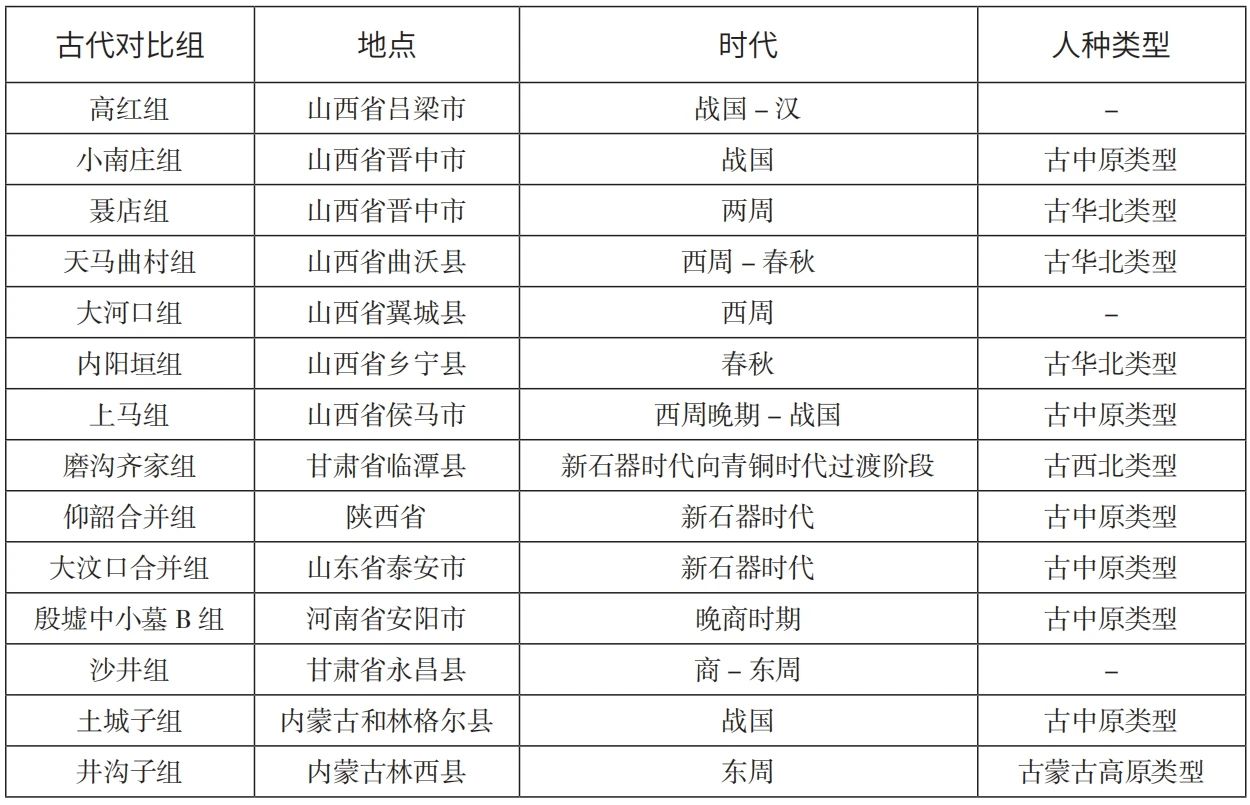

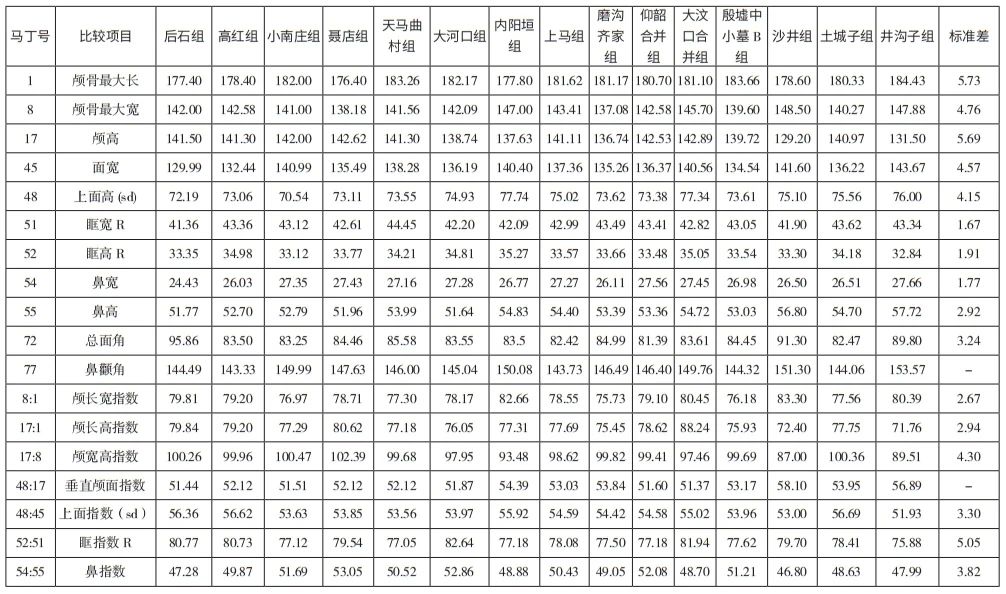

为了解后石墓地古代居民与其他古代居民的亲缘关系,确认其具体的人种类型,选取了14组古代组与其进行对比,分别为高红组、小南庄组、聂店组、天马曲村组、大河口组、内阳垣组、上马组、磨沟齐家组、仰韶合并组、大汶口合并组、殷墟中小墓B组、沙井组、土城子组和井沟子组。(各对比组的基本情况见表四,比较结果如表五所示。)

表四 古代对比组的基本情况表

表五 后石墓地男性颅骨主要测量数据与其他古代组的对比

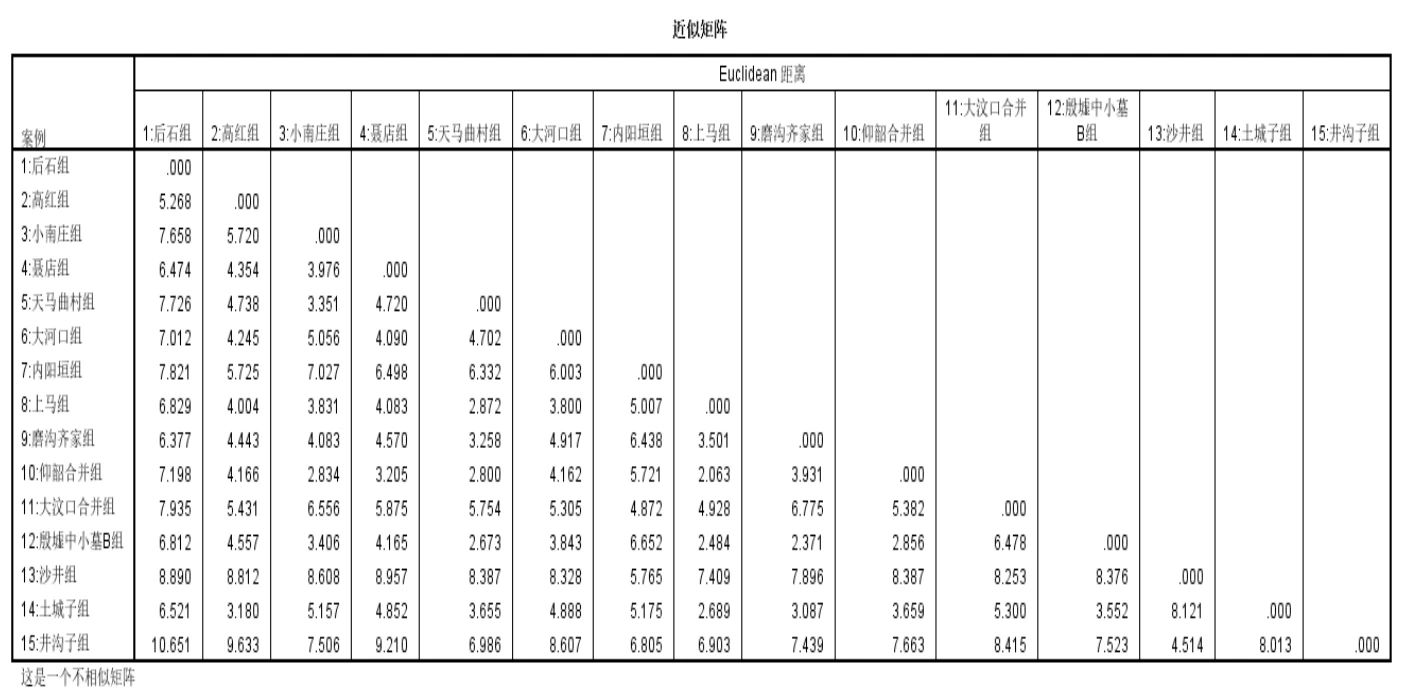

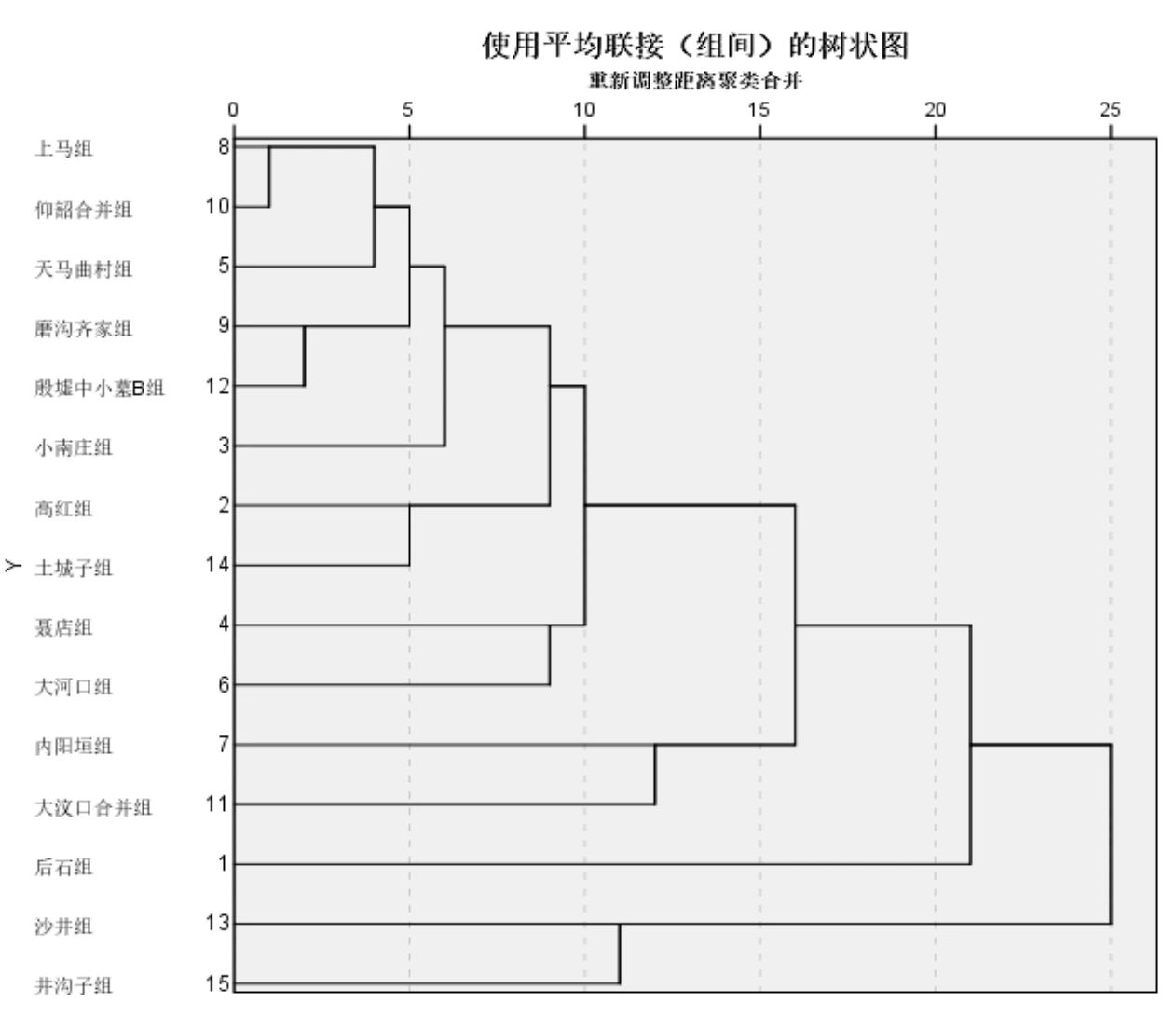

首先,将以上数据输入到SPSS21软件中,计算欧式距离系数(如图四所示),再聚类,绘制树状聚类图(如图五所示)。

图四 后石组与其他古代对比组欧式距离系数的对比图

图五 后石组男性与其他古代人群的树状聚类图

由图四的欧式距离系数可知,后石组与高红组、磨沟齐家组和聂店组的欧式距离最为接近,而与井沟子组的距离最远。

分析聚类图可以发现,后石组与其他对比组的关系较为游离,在刻度15到刻度20中间,高红组、磨沟组、聂店组等十组聚在一起组成的聚类群与内阳垣组和大汶口合并组聚成的聚类群聚在一起,在刻度20到刻度25中间,后石组与这两个聚类群聚成的大聚类群聚在一起,在刻度25,上述各组聚成的聚类群与沙井组和井沟子组聚成的聚类群聚在一起。综合分析后石组与其他古代组的欧式距离系数和树状聚类图,可知后石组与同处吕梁地区的高红组最为接近,其次与磨沟齐家组和和聂店组较为接近,而与井沟子组距离最远。综上,后石组与其他对比组的关系均较为疏远,人群构成较为复杂,可能包含有古西北类型和古华北类型,而没有古蒙古高原类型的因素。

三 结论

后石墓地男女性居民的颅面部形态总体上相近,可视为同一体质类型,细微的差别可归因于男女性别的差异。通过对后石墓地人群的种系纯度进行检验,可知其男性居民可能为同种系人群,而女性人群则有很大的异种系可能性,可能包含有部分从外地嫁入的个体。

在与亚洲蒙古人种各类型的比较中,发现后石墓地古代居民同蒙古人种南亚类型和东亚类型较为接近,与北亚类型和东北亚类型较为疏远。将后石组与其他古代人群进行欧氏距离的计算以及聚类,可知后石组与同处吕梁地区的高红组距离最近,其次与代表古西北类型的磨沟齐家组和代表古华北类型的聂店组较为接近,而与代表古蒙古高原类型的井沟子组距离最远。其人种构成较为复杂,可能包括古华北类型和古西北类型,而无古蒙古高原类型。根据文献资料及同位素分析可知,东周时期山西地区存在民族融合及人口流动的情况,导致人种的构成较为多样。

结合以往学者对山西地区及内蒙古中南部的古代人群所属类型的划分可得知,山西地区的小南庄组、上马组为古中原类型,聂店组、天马曲村组、内阳垣组等为古华北类型,内蒙古中南部的土城子组为古中原类型,井沟子组为古蒙古高原类型。由此得知,山西地区以古中原类型和古华北类型为主,无古蒙古高原类型的分布。

图文 | 白彩霞(山西省永乐宫壁画保护研究院)

赵辉(山西省考古研究院)

赵永生、王欣、刘洋(山东大学文化遗产研究院)

原文名为《山西吕梁后石墓地东周居民颅骨的人类学特征》

刊于《文物季刊》2024年第3期

此处省略注释

责编 | 静 静

初审 | 白彩霞

终审 | 郑 媛