文博信息

发现唐太宗外孙墓葬,出土民族交流融合新物证

摘要: 草原传奇“吐谷浑” “大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。”唐代诗人王昌龄笔下的这首《从军行》,短短二十八个字,勾勒出一幅金戈铁马、波澜壮阔的战争画卷。诗中的“吐谷浑”,既是一个具体的人名,也是一个族群的名称,同时又是曾经活跃在青藏高原上的一个游牧政权的名称。 吐谷浑本是辽东鲜卑慕容部单于慕容涉归的 ...

草原传奇“吐谷浑”

“大漠风尘日色昏,红旗半卷出辕门。前军夜战洮河北,已报生擒吐谷浑。”唐代诗人王昌龄笔下的这首《从军行》,短短二十八个字,勾勒出一幅金戈铁马、波澜壮阔的战争画卷。诗中的“吐谷浑”,既是一个具体的人名,也是一个族群的名称,同时又是曾经活跃在青藏高原上的一个游牧政权的名称。

吐谷浑本是辽东鲜卑慕容部单于慕容涉归的庶长子。因与嫡弟慕容廆之间产生嫌隙,他毅然率领自己帐下的1700户人向西迁徙。他们一路向西,跋山涉水,穿越茫茫草原与荒漠,历经万里征程,最终落脚于甘青一带,在艰难征服土著羌人后,建立了颇具传奇色彩的“吐谷浑”政权。虽然史书上对“吐谷浑”有明确记载,但长期以来我们对这个高原古国的了解却并不多。

太宗外孙慕容智

2019年9月25日,甘肃省武威市天祝藏族自治县在整备土地时发现了一座保存完好的大墓,考古人员在墓葬甬道正中发现了一方石质墓志,上篆书“大周故慕容府君墓志”。志文内容显示,墓主为“大周云麾将军守左玉钤卫大将军员外置喜王”慕容智,因病于“天授二年三月二日薨”,终年42岁。慕容智墓葬的发现为我们更为详细地了解吐谷浑王族入唐后的历史打开了一扇窗户。

慕容智虽然在历史上声名不扬,但他的母亲弘化公主却身份不凡、地位特殊,她是第一位代表大唐王朝和亲外蕃的公主。虽然在和亲时对外宣称是唐太宗李世民之女,但应该不是亲生女儿,有人考证是李世民族弟李道明之女。无论如何,她是大唐历史上第一位承担着和平使命的和亲公主。这么说来,名义上慕容智还是李世民的外孙。

贞观十年(636年),吐谷浑可汗慕容诺曷钵入朝觐见。在觐见过程中,慕容诺曷钵表达了希望大唐下嫁公主的愿望。唐太宗李世民为巩固西北边疆,答应了他的请求。贞观十四年(640年),弘化公主正式受封,身负大唐的期望,从繁华的长安出发,踏上了前往吐谷浑的漫漫旅途。这一联姻,开启了唐朝将公主嫁于外蕃的先河。弘化公主在吐谷浑生活长达58载,将大唐的礼仪、文化、制度等深深植入了吐谷浑文化之中。

不过,慕容智并没有能享受到吐谷浑的高光时刻,吐谷浑的国运在他爹慕容诺曷钵这里戛然而止。唐高宗龙朔三年(663),吐谷浑被吐蕃所灭,诺曷钵和弘化公主不得不忍痛告别故土,率领数千部众迁徙至凉州。那一年慕容智年仅14岁,随后,他被召进长安,成为了一名宫廷侍卫。昔日吐谷浑王子褪去织锦貂裘,换上青鳞甲胄,在含元殿前的白玉阶下执戟而立。从高原王庭到天子禁卫,这跌入凡尘的际遇,却让这位少年见识了大唐长安城的盛世图景,朱阙连云、胡商络绎,这一时期正是唐朝的兴盛期,慕容智及其家族成员们自此开始逐渐融入中华大家庭之中。

民族融合新见证

由于墓葬没有被盗,墓室内的文物完好地保存了下来。考古人员在里面发现了一只纯银打造的酒壶,轻轻一晃里头咣当咣当还装着液体,后经专家鉴定酒壶里装着的是一种西域白葡萄酒。这是首次发现国内年代最早的唐代白葡萄酒遗存。这说明墓主人生前非常喜欢喝白葡萄酒,饮白葡萄酒应该也是吐谷浑上层人物的日常生活喜好。唐人崇尚“美酒盛以贵器”,故其身旁还放置了盘、碗、勺、胡瓶等非常讲究的金银餐饮器具。

△慕容智墓出土金银餐饮器具

该墓出土的丝织品是迄今发现唐代规模最大、保存最完整、种类多样的唐代丝织品。它们质地细密牢固,彩色鲜艳,图案精美,运用了夹缬、扎染、刺绣等许多制作工艺。其中棺盖上的黄色织锦见有团窠连珠双龙纹,并穿插有宝相花图案,为长安地区流行“陵阳公样”风格,反映了唐代精湛的织丝技艺。这些出土的丝织品,反映了吐谷浑人在着装、打扮等方面已经逐渐融入中原汉族,特别是一些王族在着装方面非常讲究。

△慕容智墓出土麒麟纹、凤纹锦褂

墓中还出土了诸如木质胡床、大型床榻、六曲屏风、列戟屋模型、以铁甲胄为主的成套武备、笔墨纸砚等文房用品等珍贵文物,皆为国内同时期相关文物的首次或罕见的发现。

吐谷浑长期活动于甘、青、新一带,位于丝绸之路要道,在中西文化交流中扮演了重要角色。这些文物,既是唐代丝路贸易的实物见证,也是唐与吐谷浑友好交往的实物见证。

墓中还首次发现并确认吐谷浑文字。吐谷浑国是由许多民族融合而成,语言复杂,作为统治民族吐谷浑的语言,即属蒙古语族的鲜卑语,是其主要语言。据史籍载,吐谷浑“颇识文字”或“颇识书记”,“乃用书契”。由于吐谷浑大量吸收中原文化,国内汉语十分流行。在新发现的慕容智墓甬道正中出土的《慕容智墓志》左侧面刻有两行利用汉字偏旁部首合成的文字,初步判断为吐谷浑据汉字创造的本民族文字,当然还需要作进一步考究。

△慕容智墓出土镇墓兽(左“祖明”右“地轴”)

武威发现的包括慕容智墓在内的吐谷浑王族墓葬均是唐早中期墓,具有中原地区高等级墓葬的基本特征,以唐代葬制为主,兼有吐谷浑、吐蕃等文化因素,显示了我国丝绸之路沿线多民族交流融合的历史进程,是中华民族多元一体格局的重要实证。该墓群的发现,从文字和实物层面,揭示了吐谷浑民族自归唐以后近百年间逐渐融入中华文明体系的历史史实,并反映出吐谷浑人的物质生活、思想观念、文化认同等历史细节的变迁。为丝绸之路历史文化提供了新的内容,为民族融合提供了典型实例。

传奇落幕入华夏

唐高宗龙朔三年(663年),吐谷浑再次遭到了吐蕃的进攻,由于这次进攻得到了吐谷浑叛逃至吐蕃的大臣素和贵的情报,史载“尽道吐谷浑虚实”,禄东赞率领的吐蕃军队一路势如破竹,加之此时唐朝的主要注意力还在北方和朝鲜半岛(661年征高丽;662年,定铁勒;663年,爆发中日历史上第一次战役——白江口之战),未意识到吐蕃攻灭吐谷浑的严重后果,没有对吐谷浑做出有效支援,立国300余年的吐谷浑王国自此走下历史舞台,末代大汗诺曷钵和弘化公主不得不忍痛告别故土,率领数千部众迁徙至凉州,成为唐王朝子民。

唐高宗总章三年(咸亨元年,670年),唐朝派薛仁贵率军出征,欲夺回吐谷浑失地,由于前线将领不和,加上高原作战,水土不服,薛仁贵惨败给禄东赞之子钦陵,吐谷浑试图借唐朝力量复国的希望彻底破灭。

咸亨三年(672年),唐朝迁诺曷钵部于灵州,为其置安乐州,并拜诺曷钵为刺史,子孙仍世袭青海地号。此后,吐谷浑为唐藩屏一百余年,直至贞元(785—804年)时,其封嗣始绝。吐谷浑内附唐朝之后,王室故地陷于吐蕃,慕容智前后几代慕容氏家族成员均归葬于凉州。

吐谷浑家族自咸亨三年(672年)迁至安乐州,至安史之乱后被吐蕃攻陷,前后80多年间,唐朝给予了十分优厚的待遇,其家族子弟得以保留藩王封号,如慕容智封号为“喜王”,慕容万封号为“宣王”等。此外,他们还得以入侍宫禁,担任戎职,宿卫宫廷。诺曷钵之后的慕容氏子弟入侍宫禁现象非常普遍,根据已发现的墓志来看,慕容忠、慕容宣彻、慕容曦光、慕容曦皓、慕容神威、慕容兆等都在唐王朝中担任官职。慕容智墓志中有“王以龟组荣班,鱼轩懿戚。……入奉皇猷,耿忠贞而事主”的描述,说明慕容智也有入侍宫廷、担任戎职的经历。

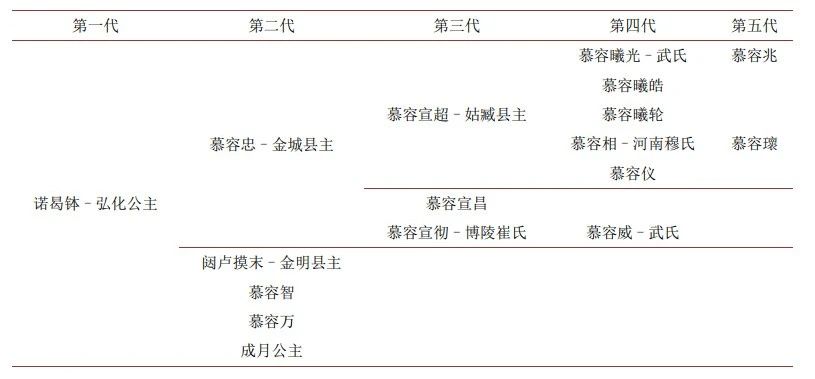

除了入宫担任职务,慕容家族还和唐宗室、世家大族联姻,以巩固其社会地位。如:慕容宣超娶姑臧县主、慕容曦光与慕容威均娶武氏女子、慕容宣彻娶博陵崔氏女等。吐谷浑也将王室之女嫁与地位较高的显赫之家。同时,慕容氏子弟不再单纯依靠门荫换取官位,而是凭借自身能力博取政治前途,慕容曦光依靠军功担任朔方军节度副使,慕容瓌长子慕容汤通过参与科举,获进士及第出身等。

△入唐吐谷浑王族世系表

图表出自:伊梦瑶 唐代吐谷浑慕容智墓志浅析 《历史学研究》, 2025, 13(1)

根据入唐吐谷浑家族成员已发现墓志来看,第一至第三代均以阴山为祖籍,第四代开始以昌黎为祖籍。在归葬之地方面,前三代均归葬于凉州,第四代开始除慕容曦光外归葬之地变为长安附近,长安高阳原逐渐成为慕容氏新的家族坟。这表明入唐的吐谷浑家族到第四代时已基本融入华夏。

吐谷浑最盛时疆域东起今甘肃南部、四川西北,南抵青海南部,西至新疆若羌、且末,北隔祁连山与河西走廊相接。他们以畜牧业为主,逐水草而居,培育的良马在当时闻名遐迩,号“青海骢”,是当时重要的战略资源和贸易商品。南北朝时,吐谷浑所据之青海地区事实上成了中西交通的中心之一,联系着中原与漠北、西域、西藏高原、印度等地的交往。他们开辟的青海丝绸之路,不仅连接了中原地区的丝绸、茶叶、瓷器等特产与西域的香料、珠宝、良马等奇货,更促进了不同民族、不同文化之间的相互了解与融合。

尽管吐谷浑最终在历史的浪潮中消失,但它所创造的辉煌成就和其独特的民族文化,丰富了中华民族多元一体的文化格局,也为历史文化研究提供了丰富的考古资料。