文博信息

阐释丨聚焦陶寺文化壁龛墓,探讨龙山时代晋陕高原文化交流与互动,以及其礼仪制度对后世的影响

摘要: 壁龛墓是指在墓圹周壁开挖龛洞,用于放置器物的一类墓葬,其考古发现可追溯到20世纪30年代。1934—1935年苏秉琦先生对斗鸡台沟东区墓地的发掘过程中,就注意到一部分墓葬设有壁龛,内置陶器等随葬品。20世纪70年代发掘的新密莪沟北岗遗址和长葛石固遗址,分别清理出9座、3座带壁龛的竖穴土坑墓,属于新石器时代中期的裴李岗文化,这是目前所见年代最早的壁 ...

壁龛墓是指在墓圹周壁开挖龛洞,用于放置器物的一类墓葬,其考古发现可追溯到20世纪30年代。1934—1935年苏秉琦先生对斗鸡台沟东区墓地的发掘过程中,就注意到一部分墓葬设有壁龛,内置陶器等随葬品。20世纪70年代发掘的新密莪沟北岗遗址和长葛石固遗址,分别清理出9座、3座带壁龛的竖穴土坑墓,属于新石器时代中期的裴李岗文化,这是目前所见年代最早的壁龛墓。不过,考古所见壁龛墓多集中在商周和汉唐时期,其文化面貌、族属和渊源等相关研究取得了较丰硕的成果。新石器时代的壁龛墓发现较少,空间上比较分散,学界的关注度并不高。考虑到这类墓葬结构稍显特殊,也有一定的文化属性。本文以陶寺文化中的壁龛墓为对象,在讨论形制特征的基础之上,对墓葬壁龛的功能、出现原因及反映的文化交流与互动等问题进行分析。

一陶寺文化壁龛墓的分类

目前共发现陶寺文化壁龛墓22座。其中陶寺墓地17座,下靳墓地5座。这些墓葬均为竖穴土坑墓,根据壁龛位置的不同可分为三类。

A类 ,壁龛在头端或脚端。根据位置差异又分为两类。

Aa类,壁龛开设在头端,共11座。

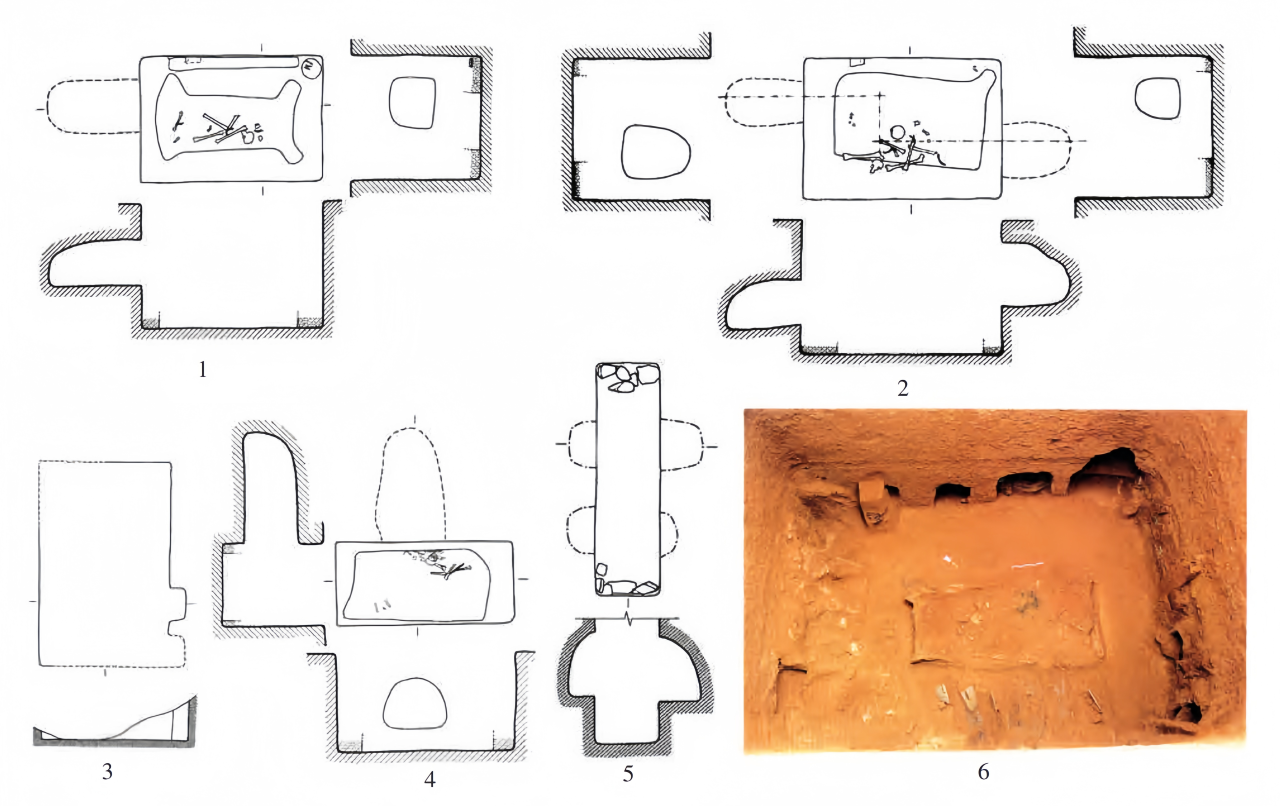

下靳M58,长2.4米,宽1.68米,深2.3米。墓圹头端距墓底0.6米处有一个壁龛,平面呈圆角方形,穹窿顶,平底。宽0.68米,高0.6米,进深1.2米。(图一:1)

图一 陶寺文化壁龛墓分类图

1.Aa类壁龛墓(下靳M58) 2.Ab类壁龛墓(下靳M51) 3.Ba类壁龛墓(陶寺M3073) 4.Bb类壁龛墓(下靳M78) 5.Bc类壁龛墓(陶寺M3343) 6.C类壁龛墓(陶寺02ⅡM22)

Ab类,头端和脚端皆有壁龛,仅有1座。

下靳M51,长2.6米,宽1.9米,深2.5米。墓圹东南和西北壁,即头端和脚端各有一个半椭圆形壁龛,穹窿顶,平底。头端壁龛宽0.54米,高0.58米,进深1米。脚端壁龛宽0.7米,高0.83米,进深0.9米。(图一:2)

B类 ,壁龛在墓圹左侧、右侧。根据位置差异分为三类。

Ba类壁龛在墓圹左侧,共3座。

陶寺M3073,上部被破坏,墓底长3.1米,宽2米。左侧近足端开挖并列的两个壁龛,底部与墓底平齐。其一被破坏,另一个平面近长方形,宽0.5米,残高0.58米,进深0.24米,口部立置木腔彩绘鼍鼓。(图一:3)

Bb类,壁龛在墓圹右侧,共5座。

下靳M78,长2.25米,宽1.1米,深2米。墓圹右壁中部距墓底0.3米处有一壁龛,穹窿顶,平底。宽0.8米,高0.66米,进深1.46米。(图一:4)

Bc类,左右两侧均有壁龛,仅有1座。

陶寺M3343,长2.16米,宽0.6米,深1.1米。墓圹左右两侧各开挖两个壁龛。平面呈半圆形,弧顶,平底。近头端的左侧壁龛宽0.48米,进深0.4米;右侧壁龛宽0.4米,进深0.25米,高均为0.6米。近足端左侧壁龛宽0.4米,进深0.18米,高0.25米;右侧壁龛宽0.42米,进深0.3米,高0.6米。左右两侧壁龛分别距墓底0.35米、0.4米。(图一:5)

C类 ,周壁开龛,即墓圹头端、脚端以及左右两侧都有壁龛,仅有1座。

陶寺02ⅡM22,墓口长5米,宽3.65米,深7米。墓圹四壁均发现有壁龛,其中南北两壁各4个,西壁2个,东壁1个。除南2龛、南4龛和西2龛不存遗物外,其余8个壁龛内共有彩绘陶器7件,玉石器8件,漆木器能辨别的有8件。壁龛的尺寸等信息不详。(图一:6)

二 陶寺文化壁龛墓的特征

一、壁龛的形制与放置的物品

壁龛一般开设在距离墓底0.3~1米左右,M3073和02ⅡM22的壁龛底部基本与墓底平齐,M1364壁龛底部距墓底最深,为3.22米。从位置来看,以Aa类为多,共计11座,占壁龛墓总数的50%。B类数量次之,共9座,约占40%,而Ab类和C类壁龛墓各仅有1座。尺寸方面,陶寺墓地墓葬的壁龛宽0.17~0.64米,进深0.15~0.27米,高0.2米左右,少数可达0.4米,规模较小。下靳墓地墓葬的壁龛宽0.54~0.8米,进深0.9~1.46米,高0.58~0.83米,规模较大。这些壁龛的形状可分为两类,一种是近圆形,穹窿顶或弧顶,平底,为流行形制,目前能辨明的基本属于此类。另一种为方形,顶部及周壁平直,仅见于陶寺M2384。

在22座壁龛墓中,有9座墓葬被扰动严重,龛内未见任何随葬品,M2064的头龛内只有1件小口高领折肩罐。其余12座墓葬壁龛中摆放的随葬品大致可分为两类,一类是仅有一副较完整的猪下颌骨,共8座墓。另一类器类较为丰富,主要有彩绘陶和玉石器,个别墓葬的壁龛内还见有漆木器,共4座墓。这两类随葬品在单一墓葬壁龛中不共存。

二、墓主性别与葬式

陶寺文化有相当一部分墓葬被扰乱,因此墓内人骨大部分发生移位,且保存较差。年龄与性别能辨明的有16座,均为成年人,其中男性11座,女性5座。下靳M78被扰动严重,墓内有一男一女两具成年人骨骼,不清楚哪一个体为墓主人。葬式能辨明的有11座,均为单人仰身直肢葬。

三、壁龛墓的年代和等级

陶寺遗址发掘报告根据随葬品、填土中的陶器及叠压打破关系将墓葬分为早、中、晚三期。壁龛墓中有1座为早期晚段,4座为中期偏晚阶段,8座为晚期。发掘报告未对M1360、M1364、M3031和M3343进行期属划分,不过结合发掘资料来看,“内置整副猪下颌骨的头龛,可看作晚期墓的特点之一”。这样可将M1360和M1364两座带头龛,且内置猪下颌骨的墓葬也归入晚期。墓葬等级方面,除M2134被破坏严重,其他墓葬中有一甲类墓1座、第三类墓9座,第五类墓3座。2002年发掘的ⅡM22,墓圹面积超过18平方米。随葬彩绘陶器、漆木器、玉石器等,规模相当于一甲类墓葬,被称为“王墓”。2005年发掘的ⅡM26和ⅡM32,从墓圹尺寸及随葬品来看,前者相当于二甲类墓,后者残留的随葬品较少,可能属于二乙类或者第三类墓中稍大者。发掘报告将该墓地中的“一类墓”“二、三、四类墓”和“五、六类墓”分别归为大、中、小型墓葬。这样陶寺墓地保存稍好的16座壁龛墓,可进一步分为大型墓2座,中型墓11座,小型墓3座。

下靳墓地的5座壁龛墓均被严重扰乱,随葬品残存玉石器等。发掘者从墓地出土的陶斝、折肩罐、“V”字形石刀、玉璧和多孔刀等器物,判断墓地的整体年代大致在陶寺文化早期,并根据墓圹的尺寸将3平方米以上与1.5~3平方米的墓葬分别称为一类墓和二类墓。那么除M32和M78为第二类墓葬外,其余3座壁龛墓均为一类墓。从墓圹尺寸和随葬品来看,下靳墓地中的一类墓和二类墓,大致与陶寺墓地的中型墓和小型墓相当。这样下靳墓地的壁龛墓就可以划分为3座中型墓,2座小型墓。

四、壁龛墓的空间分布

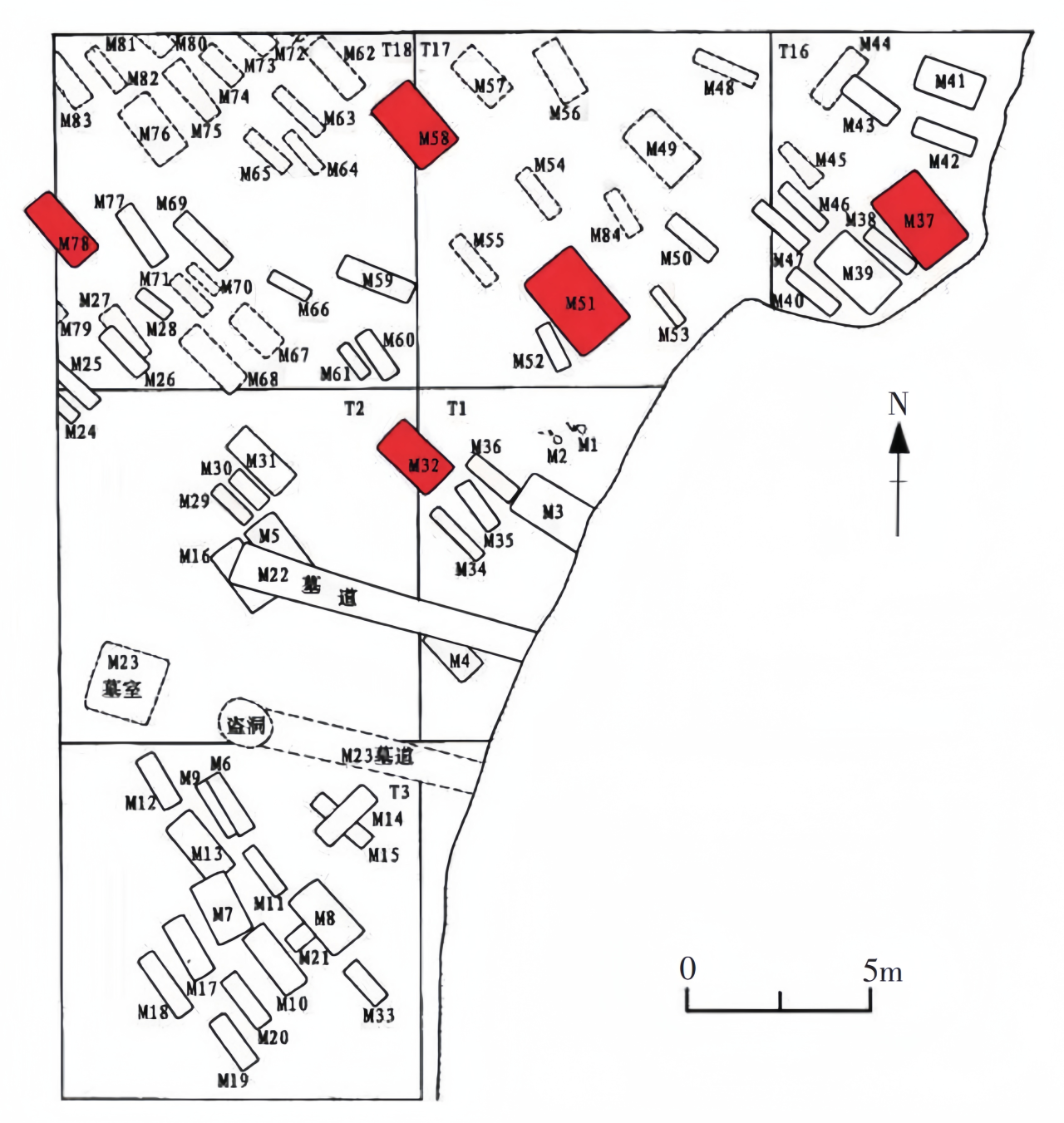

陶寺墓地Ⅰ区、Ⅱ区和Ⅲ区均发现有壁龛墓,但是主要集中于后两个发掘区。(图二)下靳墓地的五座壁龛墓,空间上比较分散。(图三)两个墓地中的壁龛墓数量很少,所占比重甚小,并且缺少空间集聚特征。表明在墓内开设壁龛不是陶寺文化的流行葬俗,也未被陶寺人群普遍接受。

图二 陶寺墓地Ⅱ、Ⅲ区壁龛墓分布图(红色、灰色、黄色和蓝色分别为早、中、晚期和期属不详壁龛墓)

图三 下靳墓地壁龛墓分布图(红色代表早期壁龛墓)

综合壁龛形制、内置物品和墓葬年代,可将陶寺文化的壁龛墓分为三个发展阶段,分别对应陶寺文化早期、中期和晚期。早期6座,仅见Aa类、Ab类和Ba类龛室,以陶寺墓地一甲类墓M3073和下靳墓地M51为代表。墓葬被盗扰严重,龛内放置物品种类不详。中期4座,仅见Bb类和C类龛室,以陶寺墓地大型墓02ⅡM22和中型墓05ⅡM26为代表。龛内陈器种类丰富,包括陶器、彩绘陶、漆木器和玉石器等。晚期10座,流行Aa类龛室。龛内多放置一副猪下颌骨,前一阶段龛内常见的彩绘陶和玉石器等绝少见到。(表1)

表1 陶寺文化壁龛墓信息统计表

注:“陶”指陶寺墓地,“下”指下靳墓地。表格中的“随葬品”栏不包含壁龛内的器物。陶寺05ⅡM32壁龛内的彩绘陶双耳壶应为彩绘陶双耳罐。

三 壁龛功能分析

壁龛最基本的作用是放置物品,这些遗存为我们进一步分析其功能提供了重要的资料。由于被扰乱严重,早期阶段墓葬壁龛内基本不存遗物,不清楚陈器的种类和数量,甚至M3073被破坏的墓圹上是否还有壁龛都不确定。以02ⅡM22和05ⅡM26为代表的较大规模的中期偏晚阶段墓葬,壁龛内留存的遗物以彩绘陶和玉石器为主。其中,彩绘陶是陶寺文化最核心的器类之一,一般出土于较高等级墓葬中。这类器物不仅参与构建葬仪规范,还是一类相对独立且特定的丧葬专用器物,具有身份等级的指示作用。有研究表明,彩绘陶与兽骨、整猪等遗存属于“宴饮食物及食具”,而壁龛的开设则扩展了葬仪空间。

晚期阶段壁龛内的陈器发生了明显变化,龛室内绝大多数摆放一副猪下颌骨,不见彩绘陶和玉石器。猪下颌骨随葬是陶寺文化较有代表性的葬俗之一,陶寺墓地中共有34座墓葬随葬猪下颌骨,其中放置在壁龛内的有8座,占23.5%,还有一部分置于二层台上或填土中。一般认为随葬猪下颌骨是宴饮仪式中肉食的表达,象征着墓主人的财富和身份地位,也是社会精英权利观念中葬仪思想的外在表现。从祭祀的角度来看,墓内的猪下颌骨也可能是献祭给祖先或神祇的祭牲。最近有学者进一步指出陶寺墓地随葬的猪下颌骨是来自海岱地区的“东方因素”,除了象征财富之外,还有“辟邪护身”“尊崇祖先”等含义。这与墓内的陶器、玉石器等随葬品的功能显然有所区别。

整体来看,不论是中期的彩绘陶,还是晚期的猪下颌骨,都可以看成“祭品”,是特殊丧葬观念的表达。而放置在壁龛内,则表明陶寺文化的墓葬壁龛是葬仪或祭祀活动中相对独立的仪式空间。另外,壁龛的开设也是葬仪历时性特征的反映。从龛内陈器的数量和种类来看,诸如02ⅡM22多壁龛内放置众多类别的“祭品”,相应的仪式也较为隆重和复杂,其他小型墓葬的仪式则更为简略。

要注意的是,虽然陶寺文化的壁龛墓在大、中、小型墓葬中均有发现,但是小型墓的壁龛基本只有一个,高等级墓葬的壁龛则数量众多。如02ⅡM22的壁龛多达11个,其内陈器的种类和数量也十分丰富。M3073被破坏严重,仅残留两个壁龛,但是不排除有更多壁龛的可能性。中型墓中稍大规模的05ⅡM26同样有5个壁龛。下靳M51为该墓地最大规模墓葬,拥有头龛和脚龛。从龛室规模来看,下靳墓地中型墓M51和M58的壁龛面阔和高度均在0.5米以上,进深在1米左右,陶寺02ⅡM22东北角的壁龛规模也较大,这说明大中型壁龛墓的龛室空间较大。而小型墓葬的壁龛尺寸较小,其内部空间就显得窄小。因此,作为墓葬“仪式价值”的体现,壁龛数目的多寡和尺寸的大小也是陶寺文化墓葬等级高低和社群权利观念的指征之一。

四 陶寺文化壁龛墓出现的原因

壁龛墓在新石器时代缺乏连续的发展脉络,裴李岗文化时期也只在莪沟北岗和石固遗址有发现,之后消失了很长一段时间。仰韶文化晚期荥阳青台遗址发现一座头龛墓,内置彩陶葫芦瓶。龙山时代黄河流域是壁龛墓的主要分布区,数量稍有增加,但仍然不属于主要的埋葬形式。以上现象一方面反映出墓内开设壁龛只是极少数人群丧葬观念的体现,不具有普遍性。另一方面,考虑到壁龛结构较为简单,并不需要特别复杂的建筑技术。那么,壁龛应非在单一中心出现,更可能是在不同时期多种文化因素作用下发生。

作为建筑结构和功能空间的组成部分,壁龛不仅见于墓葬,不少房址内也有发现。裴李岗时代的舞阳贾湖F35、林西白音长汗遗址BF65、BF28、AF32和BF48等均开设有圆形或椭圆形壁龛。仰韶晚期陇东地区的宁县阳坬遗址F5、庆阳南佐遗址F2等房址中也有壁龛。龙山时代居址内开设壁龛的现象更为普遍,宝鸡石嘴头、岐山双庵和长安客省庄等黄土高原地区的诸多遗址中都有发现。考虑到房址的保存状况较差,多数仅留存地面及墙基部分,因此,有壁龛的房址数量应该更多。有学者关注到了墓葬壁龛和房址壁龛结构上的相似性,认为壁龛墓的出现可能与黄土高原的窑洞式建筑有关,但未进一步展开论述。实际上,晋南地区龙山时代房址开设壁龛的现象较为流行。陶寺遗址庙底沟二期文化时期的F314、F322、F323、F325、F326和F327,以及陶寺文化早期阶段的F310、F313等均开设有壁龛。这些壁龛基本为圆形或椭圆形,大小不一,与墓室的“馒头”状壁龛类似。此外,壁龛很大程度上扩展了墓葬的空间范围,而黄土高原史前时期的“西土类”院落建筑,同样重视纵向空间的延展。因此,基于形制和功能的相似性,陶寺文化墓葬壁龛的开设的确是受到了本地房址设龛观念的影响。

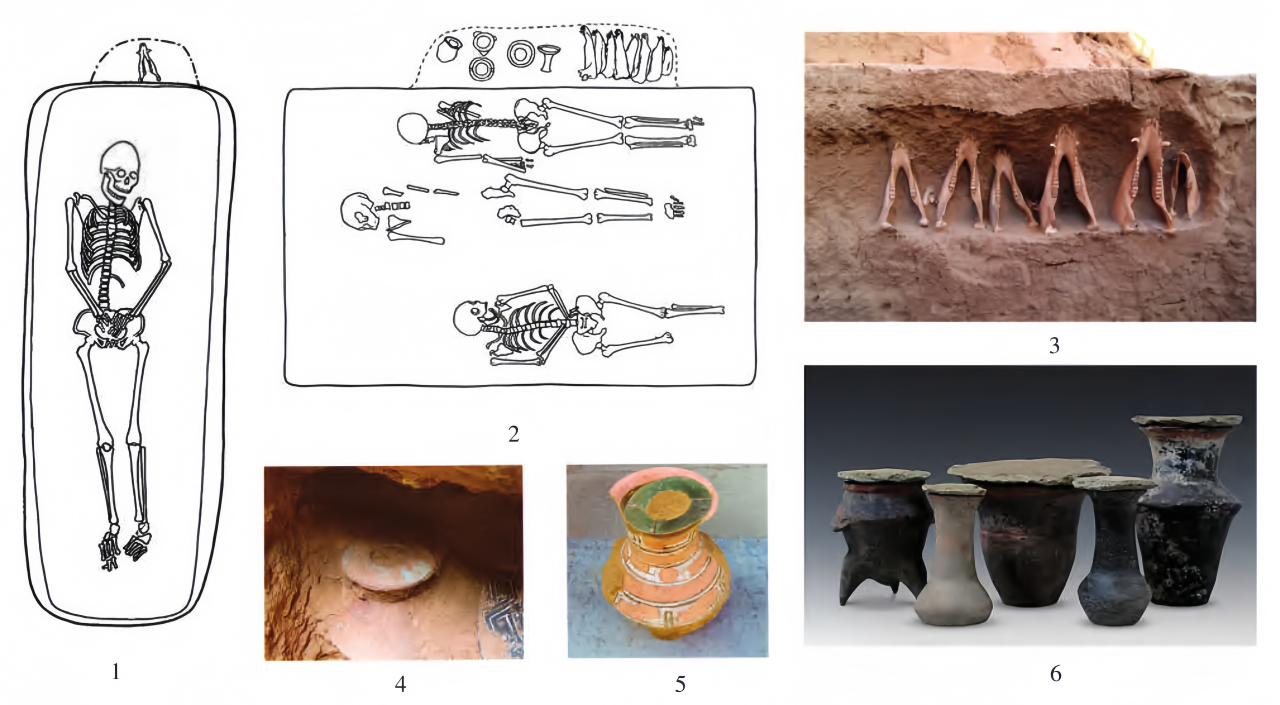

不过,居址开设壁龛现象虽然出现较早,但是除陶寺遗址外,壁龛墓与开设壁龛的房址鲜见共存于同一处。两者是否在各时期都有必然联系,现在还无法言明。而在墓内开设专门空间放置随葬品的现象,在稍早的庙底沟文化中就有发现。河南西部灵宝西坡墓地的年代在距今5300—5000年之间,为庙底沟文化最晚期阶段。该墓地的大型墓葬在墓主人脚端均设有圆形或方形的脚坑,内置陶器等随葬品。从M27的填埋情况来看,脚坑是在营建墓室时特意预留,内置大口缸、釜灶、带盖簋形器等9件陶器,除大口缸外,其余陶器疏松易碎,可能属于明器。脚坑上有木板封盖,并残留麻布痕迹,然后以青灰色泥封填。(图四)类似结构的墓葬在华县泉护村、秦安王家阴洼等遗址中也有发现。这些墓葬的随葬品多置于脚坑或侧坑中,而非尸骨周围,进一步体现出其功能的相对独立性,这与墓葬壁龛较为相似。

图四 灵宝西坡墓地大型墓葬M27的“脚坑”设施

从更宏观的视角来看,以西坡墓地为代表,在仰韶文化中晚期阶段形成的“质朴”“世俗化”的葬俗模式,在陶寺文化时期仍然得到了部分继承与发展。而陶寺文化本身就脱胎于本地的庙底沟文化和庙底沟二期文化,陶寺遗址的早期遗存性质即属于庙底沟二期文化,甚至在遗址Ⅲ区还发现有该文化最早阶段的遗存。陶寺文化早期的釜灶、盆形鼎等典型陶器,与豫西晋南地区庙底沟二期文化中的同类陶器一脉相承,其渊源可进一步追溯至庙底沟文化晚期阶段。所以,陶寺文化早期阶段M3073的墓葬壁龛,是对庙底沟文化晚期阶段大型墓葬开设“脚坑”理念的继承也符合情理。不过,墓葬壁龛和脚坑虽然都是葬仪空间的扩展,但是前者的位置从墓室底部转移到了墓圹周壁,这种空间位置的变化也表明陶寺文化对早期葬俗观念采取了主动吸收和革新的态度。

五 壁龛墓所见的文化交流与互动

陶寺文化“辐辏四方”,吸收融合来自四面八方的文化因素,具备了从燕山以北到长江以南广大地域的综合体性质。其与海岱地区和北方地区的关系十分密切,而这两个地区也都发现有数量不等的壁龛墓。不过,海岱地区的壁龛墓仅在大汶口文化晚期阶段有零星发现,特征并不明显,且这类墓葬在龙山时代消失不见。因此,其与晋南地区的壁龛墓是否有联系,还需要更多材料说明。这里着重对陶寺文化与北方地区的壁龛墓进行比较分析。

北方地区的壁龛墓数量较多,在石峁文化区寨山遗址庙墕地点、神圪垯梁遗址、韩家圪旦遗址、朱开沟遗址早期墓葬、白敖包遗址等均有发现。其壁龛一般开设在墓主人左右两侧,头龛偶有见到。这些壁龛墓以一类墓和较大规模的二类墓为主,如庙墕2020M4、神圪垯梁M7等墓穴面积约10平方米,壁龛平面呈长方形,口部宽度在1米左右,其墓主人为高等级贵族。壁龛规模与墓葬等级的正相关性与陶寺文化一致。石峁文化墓葬壁龛内置的器物以陶器和猪下颌骨最为常见,另外还有少量细石刃。陶器组合较为固定,器类包括双耳罐、高领折肩罐和空三足器(斝、带鋬鬲)等,部分陶器上还有涂朱现象。这些器物属于食器、炊煮器,甚至酒器,构成了一整套生活用具,不仅体现了石峁先民事死如事生的丧葬习俗,也是石峁文化完整葬仪的表现。这种组合方式及其内涵与陶寺M2384相似,对比神圪垯梁M7和朱开沟M3043,这些墓葬同属B类侧龛墓。除陶寺M2384龛内未见到空三足器外,双耳罐、高领折肩罐等器型基本一致。(图五:1-3)

图五 陶寺文化与石峁文化壁龛墓形制及随葬陶器对比

1.陶寺M2384 2.神圪垯梁M7 3.朱开沟M3043

北方地区龙山时代晚期也流行猪下颌骨随葬,不少壁龛内放置数量不等的猪下颌骨,多者达十数件。这与陶寺文化壁龛墓特征相似。(图六:1-3)石峁文化墓葬壁龛中还发现有在双耳罐、高领折肩罐、斝等陶器口部覆盖一块经过加工的圆形石板的现象,以庙墕2019M3、2016M5和2020M4等为代表。(图六:6)无独有偶,陶寺02ⅡM22、05ⅡM26等壁龛内的彩绘陶罐口部也有玉璧或联璜璧覆盖。(图六:4、5)从表现形式来看,两地所见的在陶容器口部盖压石板或玉石璧的现象有明显的相似性。晋南地区璧环类器物一般作为装饰品套合于墓主人前臂部,而壁龛内玉璧的放置方式则可能具有更为特殊的功能和含义。有研究认为,与酒相关的生产和消费活动是石峁政治经济结构中的一个重要组成部分。那么,壁龛内发现的带石盖的陶器,也有可能用于盛放酒类液体。先用皮革等在陶器口密闭,再用石板、玉璧叠压,防止酒精挥发。只是出土时皮革腐朽,因此仅留存石盖板或玉璧。若这种看法成立,则表明酒在石峁文化以及陶寺文化的丧葬仪式中也有较重要的地位。

图六 陶寺文化与石峁文化壁龛墓及龛内摆放器物

1.陶寺M1360 2.朱开沟M4014 3.庙墕2020M12龛内猪下颌骨 4、5.陶寺02ⅡM22、05ⅡM26龛内盖玉璧彩绘陶 6.庙墕2020M4龛内盖石板及涂朱陶器

从龙山时代早期到晚期,晋陕高原的南北文化交流与互动渐趋频繁,表现在陶器、玉石器、风俗习惯和文化传统等很多方面。从时空分布来看,北方地区的壁龛墓见于石峁文化中晚期,大致在龙山末期至夏文化以前,而壁龛墓在陶寺文化早期偏晚阶段就已经出现。结合两地区壁龛墓的诸多相似性,这类墓葬应该也是陶寺文化沿黄河北上的体现之一。一般认为陶寺文化晚期阶段,石峁遗址与陶寺遗址代表的陕北地区和晋南地区,呈现出一强一弱的格局。墓葬开设壁龛现象的北向传播更像是石峁人群的主动吸收,所以能被其文化区内不同等级的人群接受。锶同位素方面的证据也显示陶寺文化晚期阶段,曾有来自西部或西北地区的人群融入陶寺遗址,这与上述分析暗合。

此外,两文化区内墓葬壁龛的特征也有些许差异。从发现数量和墓主身份来看,壁龛墓在石峁文化中更多表现出制度化、规范化的特点,主要流行于高等级墓葬中。皇城台大台基西南侧新近发掘的成排的一类大型墓葬中均发现有带侧龛的壁龛墓,更体现出该特征。从壁龛形制来看,北方地区常见平面近方形的B类侧龛,而陶寺文化中则以圆弧形的Aa类头龛为多。另外,陶寺文化墓葬壁龛内的陈器,中期以彩绘陶和玉石器为主,晚期以猪下颌骨为主,具有明显的时段性差别。而石峁文化区墓葬壁龛内的随葬品虽然与陶寺墓地类似,但部分壁龛内既有成套的陶器,也有成组的猪下颌骨(图六:2),这种现象在晋南地区不见。这些差别可看作不同文化人群葬俗观念的个性特征,并不妨碍石峁文化与陶寺文化壁龛墓整体特征的相似。

整体而言,石峁文化壁龛墓的出现受到陶寺文化的影响是基本可信的,也是前者对后者葬俗观念的吸收与模仿。墓葬开设壁龛现象在晋陕高原广阔时空范围内出现,无疑是龙山末期区域间文化交流与互动的重要体现。

六 余论

陶寺文化的壁龛墓不是主要的埋葬习俗,反映出陶寺人群在丧葬观念上,对庙底沟文化以来葬俗的继承与革新,并且受到了房址设龛观念的影响,是陶寺文化葬俗多元化的表现之一。丧葬观念是人群文化和心理认同的重要组成部分,具有较强的稳定性,与人群的契合度也最高。这里尝试结合随葬品和葬式,对壁龛墓墓主人的身份进行讨论。早中期阶段壁龛墓的墓主葬式多不清楚,墓内的彩绘陶和玉石器等在同时期的大中型墓葬中也较常见。晚期阶段的壁龛墓与非壁龛墓均为仰身直肢葬,没有多大区别。墓内随葬品以少量玉石器和饰品为主,与非壁龛墓相似。考虑到壁龛墓与非壁龛墓同处一个墓地,并且在随葬品方面并没有多少差异,笔者更倾向于陶寺文化壁龛墓墓主人是本地人群,因而能够延续区域内的葬俗传统。壁龛的开设与否并不标示人群之别,只是少数人特殊丧葬观念的表达。至于晚期阶段墓葬壁龛内陈器变为以猪下颌骨为主,从陶寺文化中期至晚期文化变迁的时代背景下去观察,可以理解为在文化交流与互动中,部分人群对海岱地区文化因素的吸纳,进一步体现出陶寺文化的多元化与包容性。

比较视野下,晋陕高原是龙山时代壁龛墓相对发达的区域,陶寺文化的壁龛墓在形制和陈器等方面,都影响到了石峁文化区。不过之后壁龛墓在晋陕高原几近消失,直至西周初期,以大河口M1等为代表的高等级墓葬重新出现多壁龛设施,内置原始瓷、漆木器和陶器等。其结构特征与陶寺02ⅡM22高度相似,有学者认为这是“高地龙山社会”社群记忆不断传承与发展的结果,原因可能与晋南地区从龙山时代至商周时期人群主体结构的相对稳定有关。作为中原地区最早出现的“王国”都城所在地,陶寺遗址在中国古代文明的形成与演进中具有重要地位,陶寺社会形成的比较系统的制度文明,则奠定了后来中国历代王朝制度建设的基础。从这个视角来看,晋南地区西周时期以大河口M1为代表的高等级墓葬周壁开设壁龛现象,可能是陶寺文化礼仪制度在葬俗方面的延续,这也正是早期文明韧性的体现。

图文丨闫红贤(西北大学文化遗产学院)

原文名为《陶寺文化壁龛墓初步研究》

刊于《考古研究》2024年第2期

此处省略注释

责编丨静 静

初审丨李媛媛

终审丨郑 媛