文博信息

以戟为仗——古代列戟制度的考古探索

摘要: 列戟制度从周代开始一直延续到清代结束。列戟按对象可分为宫庙列戟、官府列戟和显贵列戟三种,墓葬壁画中的属于显贵列戟。显贵列戟一般分为申请、审核、颁发、收回四个流程,由礼部、卫尉寺、武器署等几个部门联合管理。因而列戟制度是中国古代政治、礼仪制度的重要组成部分。列戟制度最早出现于周代,《周礼·天官冢宰第一·掌舍》中记载“掌舍掌王之会同 ...

列戟制度从周代开始一直延续到清代结束。列戟按对象可分为宫庙列戟、官府列戟和显贵列戟三种,墓葬壁画中的属于显贵列戟。显贵列戟一般分为申请、审核、颁发、收回四个流程,由礼部、卫尉寺、武器署等几个部门联合管理。因而列戟制度是中国古代政治、礼仪制度的重要组成部分。

列戟制度最早出现于周代,《周礼·天官冢宰第一·掌舍》中记载“掌舍掌王之会同之舍。设梐枑再重。设车宫辕门,为坛壝宫棘门。”郑玄注引郑司农曰:“棘门,以戟为门。”先秦列戟的图像或实物资料目前还未有发现,但自北朝以来,列戟图像在墓道壁画中经常出现,墓主均为身份显赫的皇亲贵戚,涉及不同的身份。

茹茹公主壁画墓列戟图(东墓道)

列戟图一般集中分布在当时都城附近的高等级墓葬中,远离都城的墓葬中还未见一例。就目前已知的出土材料来看,列戟图在东魏、北齐邺城附近发现2例,保存于茹茹公主墓和北朝湾漳壁画墓中;隋唐长安城附近14例,存于潼关税村隋代壁画墓、隋代秦州刺史韦协墓道壁画及唐代李寿、段蕳壁、新城长公主、韦贵妃、阿史那忠、永泰公主、章怀太子、懿德太子、万泉县主、苏君、惠庄太子、李邕墓道壁画中。列戟数量有48、18、14、12、10枝等5个级差,在墓道口或近墓门处对称分布。

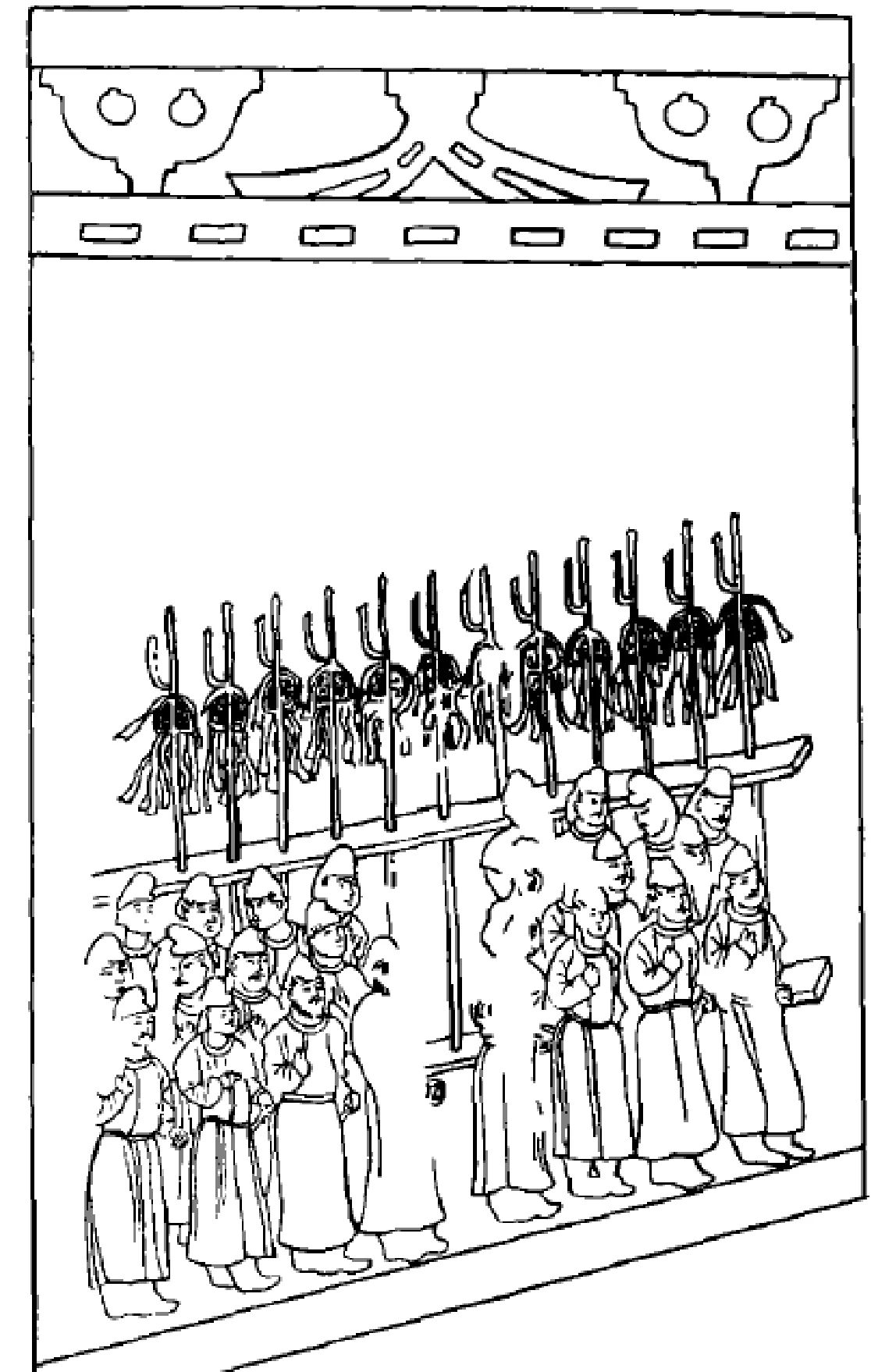

北朝湾漳壁画墓列戟图(东墓道)

茹茹公主墓位于河北磁县南大冢营村北,为东魏北齐陵墓群中的一座,1978~1979年进行考古发掘,墓葬由墓道、甬道、墓室组成。墓道东西两壁绘有壁画,绘制仪仗队列,队列上方绘制神兽、羽人等内容,地面绘地画。甬道为劵顶砖结构,内设石门,入口上方的挡土墙上绘有朱雀。墓室为砖筑四角攒尖结构,平面为弧边方形。墓室西侧有砖棺床,棺椁已朽坏,附近发现的头骨骨殖经鉴定,认为是少女墓主遗骨。随葬品均出于墓室中,数量逾千件,陶俑居多,其他随葬品有明器、陶瓷器、金属器、装饰品以及拜占庭金币。墓葬出土遗物反映了当时东西方文化交流、南北民族融合的历史事实。

湾漳北朝壁画墓为东魏北齐陵墓群中的一座,距东南的邺城遗址约10公里,1987~1989年进行发掘。墓葬地下部分由墓道、甬道、墓室组成。斜坡墓道东西两壁分别绘有仪仗队列,壁画人物与真人大小相当,仪仗队列上方的天空绘有祥禽瑞兽、流云莲花等图像;墓道地画绘莲花忍冬,装饰效果犹如巨制地毯。砖构甬道入口上方有高大挡土墙,墙面绘制壁画,保存不佳。墓室为砖筑四角攒尖结构,平面近弧边方形。石门外出土2件大文吏俑,高达1.42米,为迄今发现最大的北朝陶俑。其他各类随葬品均有出土。

列戟内容及形式

北朝、隋唐的列戟内容比较有规律,一般由戟架、戟槊、戟幡三部分组成,早期出现列戟图的壁画中还绘有侍卫、廊房,戟架往往两层固定棨戟,戟杪上挂戟幡、垂旒,对称分布在墓道中。从各时代列戟图结合墓主身份等级来看,列戟者官职均在三品以上,列戟图未发现于三品以下官员墓葬中。列戟的数量也根据官职从高往低递减,不同数量的棨戟对应不同品级。

东魏时期列戟图已经出现于墓道的壁画中。在东魏茹茹公主墓中,墓门外东西两侧对称绘有两幅内容相同的列戟图,这是目前已知最早的列戟图。所绘戟架有两层,贯插12枝戟,戟杪上系幡,幡上的图案为兽头,幡下垂旒。戟架后有小廊房,廊房前有六根立柱,悬山顶。廊房下盘坐有6名侍卫,冠帻、交领袍,似看守正前方的列戟。茹茹公主为柔然可汗阿那環孙女,身份尊贵,因政治联姻嫁与齐宣王高湛。由于去世与出嫁时间相距较近,故下葬时享有较高的礼遇。东魏时期的列戟制度虽然没有明文记载,但茹茹公主墓所绘的列戟图清楚地反映出东魏时期列戟制度的基本形态。不仅是现实生活中列戟使用的具象体现,亦是列戟制度自周代以后的首次出现,体现了礼制在这一时期的恢复与重建。

北朝时期的列戟制度处于初创阶段,所列之物不仅仅是戟,有时为槊,作为一种等级制度来体现墓主身份的显赫。在磁县湾漳北朝壁画墓道东西两壁靠近墓门处,绘有廊房和戟架,戟架位于廊房正前方,贯插10枝槊,每枝槊后面站立一名拄剑仪卫,仪卫冠帻,身着风袍,立于廊房下,似在相互交谈。廊房前有六根立柱,悬山顶。有学者认为磁县湾漳北朝壁画墓是齐宣帝高洋陵墓,但从列戟(槊)的数量来看,少于茹茹公主墓2枝,且所列之物为槊,由此推断北朝时期可能为列戟(槊)制度复兴之初,列戟内容仍未完善之故。

陕西潼关税村隋代壁画墓列戟图

潼关隋皇室壁画墓 2005年进行发掘,为长斜坡墓道单室砖室墓,带天井、过洞及2对壁龛,墓道两侧彩绘壁画。墓室内置一函匣式石棺,外表雕刻花纹。墓葬曾被盗扰,遗物多出土于壁龛内,以陶俑居多。

到了隋代,列戟制度已经初步确立,官员三品以上,门皆列戟。《隋书·列传第二十七·柳彧》中写道:“高祖受禅,累迁尚书虞部侍郎,以母忧去职。未几,起为屯田侍郎,固让弗许。时制三品已上,门皆列戟。”但对于列戟的数量与官员品级的对应关系却没有明确记载。迄今为止,隋代仅有2座绘有列戟图的壁画墓发现,分别为陕西潼关税村隋代壁画墓及隋代秦州刺史韦协墓,这2座壁画墓的发现为了解隋代列戟制度的具体形式提供了参考。其中潼关税村隋代壁画墓,发掘者根据墓中的18枝棨戟,结合唐代列戟制度及墓葬的形制、规模,推断墓主极有可能是隋文帝太子杨勇。列戟图中的18枝棨戟分两幅绘在墓道东西两壁靠近墓门处,戟架和廊房一前一后的形制与茹茹公主墓、湾漳北朝壁画墓相同。不同的是,戟架上列有18杆棨戟,棨戟的高度超过后方的廊房,廊房下无仪卫守卫。但戟杪悬挂兽头幡,幡下垂有5条旒带的形制明显是继承前代而来。秦州刺史韦协墓中仅能看出绘有列戟图,由于壁画保存较差,戟架数量已不可考。但从列戟在墓道壁画中分布无序的情况来看,这一时期的列戟制度仍不够成熟。

唐初的列戟制度沿袭隋代,列戟图变化不大,仍继承前代戟架和廊房一前一后的形制。在葬于630年的李寿墓壁画中,靠近墓门东西两壁绘制的戟架上共有14枝棨戟,高度低于房檐。戟架后、房檐前站立有5名仪卫,仪卫头戴幞头,身着圆领窄袖长袍,足蹬乌皮靴,手持黑色长条戟衣,正在相互交谈。李寿生前最高官职为开府仪同三司,从一品,列戟14枝与唐制吻合。值得注意的是,李寿墓葬壁画中的列戟图形制与北朝、隋代相似,戟架后均建有廊房,是列戟制度初期的形式。至此以后,列戟图中的戟架后方不再设立廊房,成组的棨戟开始露天陈设。

唐代外命妇封号皆从夫官爵,如果符合一定品级,也可以列戟。《通典·职官》卷三十四“大唐外命妇制”条载:“中宗时,韦皇后表请诸妇人不因夫、子而加邑号,许同见任职事,听子孙用荫,门施棨戟,制从之。”根据现有考古资料来看,命妇门施棨戟并非开始于唐中宗,早在唐太宗外甥女段蕳璧、唐太宗幼女新城长公主、唐太宗贵妃韦贵妃墓中已经出现。除韦贵妃墓葬壁画能辨认的残存4枝棨戟外,其余2座均绘有12枝棨戟,比照唐代二品官员的礼制待遇。在号墓为陵的永泰公主墓、唐万泉县主墓中的12枝、10枝棨戟来看,袭从韦后之制。由此可以看出唐代只要符合条件,内外命妇均可列戟,而命妇列戟在唐中宗之前已经出现,韦后表请命妇列戟预示着妇女地位在这段时期不断攀升。

在唐代,作为一种政治赏赐,列戟也会授予有战功的外国降将以示恩宠。东突厥小可汗阿史那·苏尼失在归顺唐朝后,因擒颉利可汗有功,唐太宗拜阿史那为左屯卫将军,赐其名为“忠”,死后陪葬昭陵。阿史那忠墓道壁画中列戟图有12枝棨戟,比照二品官员的等级来绘制。不仅如此,唐代附属国新罗的列戟制度也受到唐王朝的影响。唐王朝一般在册封新任新罗王之后,会给予其宰相列戟的赏赐。《旧唐书·列传第一百四十九上·东夷》记载唐王朝在册封金清明为新罗王时,“仍赐其叔彦升门戟,令本国准例给”。等到后来金彦升被册封为新罗王时,唐王朝依例“仍赐其宰相金崇斌等三人戟,亦令本国准例给”。

唐李寿壁画墓列戟图

李寿墓位于陕西三原县,为已发掘的唐墓中年代最早的一座。墓道东西两壁上层绘飞天、狩猎图,下层绘骑马出行图,队伍严整、气势显赫。第一、二、三、四过洞及甬道南壁均绘有重楼建筑。

新城长公主墓位于陕西礼泉县,唐龙朔二年(662年)死后,高宗将其以皇后葬仪葬于昭陵,为众多陪葬墓中离太宗长孙皇后陵墓最近的一座。墓中出土有陶俑、壁画、线刻石雕及其他各类随葬品,其中墓中壁画所绘之长柄鸭蛋形扇为目前唐代壁画中发现最早的扇形。墓中壁画所有侍女的头像都被铲去。

阿史那忠墓 昭陵陪葬墓之一。地下部分由斜坡墓道、过洞、天井、甬道、墓室组成。墓室西侧有砖砌棺床,葬式不明。墓道东壁最前方绘有龙,其次为马、骆驼及牵引人,再次为仪仗队列;西壁从南向北绘有虎、犊车、武弁。出土遗物有墓志、墓志盖、镇墓石和各类陶俑、陶瓷器等。

安史之乱以前的皇亲贵戚墓葬壁画中往往都绘有列戟图,但所列数量均不超过18枝,唯一超过18枝列戟规制的现象出现在唐代懿德太子李重润墓中。懿德太子为唐中宗长子,生前曾立为皇太孙,死后唐中宗追封为皇太子,706年改葬乾陵。懿德太子墓道东西两壁的壁画中,列戟图分别位于第一过洞和第二过洞中,绘有四幅列戟图,每幅列戟12枝,共48枝。24枝为唐代诸宫、殿门列戟,李求是先生在《谈章怀、懿德两墓的形制等问题》一文中认为两个过洞代表了宫门和殿门,而“两门”分别列戟24枝则是采用了天子之制。这种分析无疑是正确的。列戟24枝是唐代列戟的最高规格,这种规格的出现与懿德太子墓号墓为陵有很大关系,而同为太子墓的章怀太子仅列有14枝、惠庄太子列有18枝棨戟,足以说明懿德太子是以帝王的规格下葬。

从目前资料可以看出,墓道壁画中绘制列戟图始于6世纪的北朝,8世纪中前叶消失。盛唐让皇帝李宪墓(742年)内装饰有大幅壁画,但已不见列戟图,此后便不见于历代墓葬壁画中。而8世纪中前叶以前墓葬中出现列戟图,墓主大多为皇亲贵戚,或与皇室有密切的血缘关系,但也有像茹茹公主、阿史那忠等当时的少数民族皇室成员。列戟图中的棨戟数量与墓主生前的等级一致,但也有少数特例,如号墓为陵的懿德太子墓中的两个过洞有48枝棨戟。

唐懿德太子壁画墓列戟图(第一天井)

列戟的颁授及管理

宫庙、官府列戟属于定制,不需要专门申请,而显贵列戟申请需为职事官、勋官、散官均达到三品以上的人。显贵列戟一般分为申请、审核、颁发、收回四个流程。颁授时间仅存在于隋至宋代,后则不见。

请戟 首先,符合条件的申请者向礼部申牒请戟,接着礼部司郎中、员外郎负责对申请者的职事、勋、散官资格进行审核,在确定其三项完全符合条件后,批准授戟,是为“请戟”。在请戟过程中,皇帝有权直接对官员进行批准。唐代京兆人韦绶升为山南西道节度使时,赴任前向唐穆宗请辞,《新唐书·韦绶传》:请门戟十二以行,又乞赐钱二百万,官子元弼太常丞,帝以旧恩许之。”

除了皇帝和礼部官员,其他部门官员也有权利对请戟者的资格进行监督。隋代左仆射高弘德封为应国公,申牒请戟,但由于父亲高颎门外已列戟,时任工部屯田侍郎的柳彧认为申请不合理,理由是隋制规定一处府第只能列一套戟槊。最后柳彧的意见被采纳,朝廷驳回了高弘德的请戟要求。即使礼部在审批过程中也仅有审核资格、颁发棨戟的权力,如果审批出现纰漏,会直接受到其他官员的弹劾,受到斥罚。唐宪宗元和年间(806~ 820年),元义方、卢坦二人勋、职事官秩均至三品,但散官品秩未达到银青光禄大夫(从三品)的基本标准。二人申牒于礼部,礼部官员未察而授以门戟,结果遭台司弹劾,元、卢二人被夺戟,尚书省左司郎中和礼部员外郎也受到罚俸的处罚。充分说明唐代官员对显贵列戟的高度关注。宋代门戟的颁发承袭唐代,也是由礼部进行管理。《宋史·职官志(三)》:“(礼部)掌后妃、亲王以下推恩,公主下嫁,宗室冠、婚、丧、葬之制,及赐旌节、章服、冠帔、门戟,旌表孝行之法。”

赐戟 除了直接对官员进行批准列戟,一般情况下皇帝也会直接赏赐官员门戟,称为赐戟。唐宋时期,赐戟现象非常盛行。赐戟对象有良吏、名将等,以示恩宠。《旧唐书·吕諲传》:“上元元年正月,(吕諲)加同中书门下三品,赐门戟。”五代后晋时天福四年(939年),石敬瑭追念侯益虎牢破敌之功,再升侯益为武宁军节度使,同平章事,“仍赐门戟,改乡里为将相乡勋贤里”。北宋初年由于赵光义战功显赫,赵匡胤曾在“秋七月戊戌,赐开封尹光义门戟十四”。赐戟体现了皇帝对功勋之臣的褒奖,为其他官员树立了进取的榜样。

唐代列戟现象在唐玄宗时期达到顶峰,一个家族中往往出现多位高品级官员,按照时制,均可列戟,这时就会出现一个家族中两人、三人甚至四人宅第同时列戟,《旧唐书·张俭传》:“唐制三品已上,门列棨戟,俭兄弟三院,门皆立戟,时人荣之,号为‘三戟张家’”。四人列戟的情况尤为罕见,唐代韦斌家族中,“斌授五品时,兄陟为河东太守,堂兄由为右金吾将军,縚为太子少师,四人同时列戟,衣冠之盛,罕有其比。”(按韦縚为太子少师时在天宝七年之后,而韦斌当时最有可能为巴陵太守或临安太守,加银青光禄大夫,为三品。故“斌授五品时”系“斌授三品时”误记。)唐代天宝七年(748年),国相杨国忠当权时,“会三妹封国夫人,兄铦擢鸿胪卿,与国忠皆列棨戟,而第舍华僭,弥跨都邑。”但也有少数官员符合条件但不申请列戟,如唐代崔从“阶品合立门戟,终不之请”,崔从的谦虚低调,曾传为一时佳话。

发放与收回 唐代的棨戟由皇帝或礼部批准授予,卫尉寺下辖的武器署发放、收回,戟衣、幡有损坏的,五年更换一次。如果享有列戟资格的官员死亡,下葬之后由武器署收回已发放的棨戟。对于六品以上的官员,武器署同样提供卤簿、棨戟作为随葬品随葬。四品到六品的官员虽然生前不能享受列戟,然而却能在死后随葬棨戟,也可以视为一种恩宠。《新唐书·百官三》:“给六品以上葬卤簿、棨戟……(棨戟)衣幡坏者,五岁一易之。薨卒者既葬,追还。”宋代制造及发放棨戟分属两个部门,制造门戟由少府监负责。《宋史·志第一百一十八·职官五》:“少府监……本监但掌造门戟、神衣、旌节,郊庙诸坛祭玉、法物。”发放棨戟则是由卫尉寺掌管。《宋史·职官四》:“卫尉寺……凡仗卫,供羽仪、节钺、金鼓、棨戟,朝宴亦如之。”

宋代以降,金元明清列戟制度比较单一稳定,仅存宫庙列戟一项,官府、显贵门外不再列戟。清代以后,由于封建帝制的结束,在中国延续了2000多年的列戟制度也随之消亡。

古代列戟制度虽然在周代已经出现,然而周天子宫庙列戟的“戟门”用戟是实战戟还是仪仗棨戟,目前已无法得知。但宫庙、官府门前列戟却从周代开始一直延续到清代。唐初以前是显贵列戟的初创期,列戟制度还不完善,门外列戟、列槊的现象并行,所见门外列戟为遮蔽保护棨戟免遭自然侵害均设于廊房下,后廊房消失,仅存戟架与棨戟。唐宋时期列戟范围不断扩大,有宫庙列戟、官府列戟和显贵列戟三种,列戟对象增多,也有对藩属国新罗赐戟的制度。而东魏出现的显贵列戟,历经隋唐、五代一直延续到宋代,宋以后则消失,列戟者的职事、勋、散官须达到三品以上。除此之外,唐宋时期建立起了一套完整的列戟管理制度,分申请、审核、颁发、收回四个流程,礼部和卫尉寺在管理过程中起到很大的作用。宋代以后,金、元两代少数民族入主中原,传统汉族礼仪制度明显受到删减,列戟范围局限在宫庙列戟中,列戟数量虽不同于前代,但也被后来的明清两代继承。

(作者为广东省博物馆工作人员)