文博信息

唐宋郑州城市形态复原研究

摘要: 摘要:唐宋时期是郑州古代城市自早商以后城市改建的关键阶段,本文通过城垣形态、路网与城门、城区划分、公共建筑与场所等四个方面对唐宋时期郑州城市形态进行了全面复原。唐宋郑州城在适应郑州商城内城形态基础上,也符合这一时期以里坊制度为代表的地方城市规划,不仅具备以四门十字街为基础的坊区规划,也设置有以衙署为中心的子城。其不但是唐宋时期地 ...

郑州商城是郑州古代城市文明的肇始,其内城始终是不同阶段城市选址的核心区,城市形态经历了漫长的历史“层累”过程,形成古今重叠型城址[1]。其中,唐宋时期是早商之后郑州古代城市形态改建的关键阶段,奠定了明清至今郑州旧城的形态基础[2]。同时,因地处洛、汴往来的交通节点上,郑州城是唐宋时期京畿内重要地方城市之一,其城市形态也可提供有关都城以下地方城市案例。然而,目前学界长期偏重郑州商城的研究,很少关注商代之后晚期历代郑州城市形态,因而难以深入把握郑州同一地点上古代城市形态的沿革变迁[3]。有鉴于此,本文将整合既有的考古发现和历史文献资料来考察唐宋郑州城市形态。

需要说明的是,古今重叠型城址通常具有较强的延续性[4],尤其表现为城垣、路网、城门、公共设施等城市结构性要素,以“遗痕”的形式在晚期城市格局(现代)中得以保留(明清地方志也有记载)[5]。因此,我们将通过辨析郑州旧城中唐宋时期的城市“遗痕”,从城垣与城市边界、城门与路网格局、城区划分、公共建筑与场所等四个方面来开展复原研究。

一 城垣与城市边界

城垣通常是城市边界的重要标志,并勾勒出城市的基本轮廓。由于唐宋以来形成的郑州旧城以郑州商城内城为基础,理解唐宋时期城垣及其形态特征需将郑州商城内城城垣的利用、改建纳入讨论。

《郑州志》记载“(郑州)城……唐武德四年置管州时所筑”[6],表明现今郑州旧城修筑于唐初,从而在郑州商城内城南部确立了横长方形的城垣形态。实际上,郑州旧城东、西、南三面城墙均利用早商城垣补筑而成,地方志提到唐代所筑城墙主要是指郑州旧城北墙。关于该墙修筑的时间,以往多认为是在秦汉时期,是为秦汉“管县”之北墙[7]这一观点实则有误,笔者曾对此进行过辨析[8]:首先,秦汉“管县”一说与正史地理志不符[9];其次,目前的考古发现只能说明郑州旧城北城墙修筑不早于汉,且郑州旧城内外的汉代遗存并未体现出明显的城乡差异;再者,新建城墙并形成新城区应与郑州自唐开始拥有稳定的州县行政建制相吻合[10]。

从涉及郑州旧城城墙及周邻的考古工作看,唐宋郑州城墙外侧有城壕,明清继续沿用并有所增扩。郑州旧城北城墙的考古工作揭示有城壕遗迹[11]。早年发掘南顺城街、向阳回族食品厂商代铜器窖藏,也发现包含有唐宋以后瓷片的淤积层[12],二者位置均应属于城壕范畴。文献还提到唐宋两代都曾开设沟渠将城外水源引入城壕。唐贾岛《永福湖和杨郑州》云“春来引郑溪,旧渠通郭下”[13],其中“郑溪”即今金水河前身[14]。《宋会要辑稿·方域17·水利》记载,“大中祥符……八年九月,令京西转运使与郑州知州相度,开小河导湖河退水入州城壕”[15]。由此可见,城壕作为与唐宋郑州城墙配套的防护设施,也参与了城市水利系统的构建。

需要说明的是,《括地志》云“管城县外城,古管国城也”[16],表明唐初在郑州商城内城南部区域确立新城(即“管城县”,也就是郑州旧城),而郑州商城内城北部城垣遗址则在城北侧构成了“外城”景观。根据考古工作者提供的资料信息,位于“外城”的唐宋文化遗存分布相对零散,与郑州旧城内丰富、密集且往往连续成片的堆积状况明显不同,表明这部分由早商城垣形成的“外城”当属城市近郊区域,于地表可见的早商城墙遗址是唐宋郑州城北侧的重要地理标识,亦能为城市外围防御增添屏障[17]。

二 城门与路网格局

城市路网连通城中各类建筑或场所,在路网交织的交通节点上通常设置有标志性城市景观。与此同时,连通城门的城市主干路网将城市空间分割成不同的区域单元,构成了城市区域划分的关键,是为城市格局形成的基础。

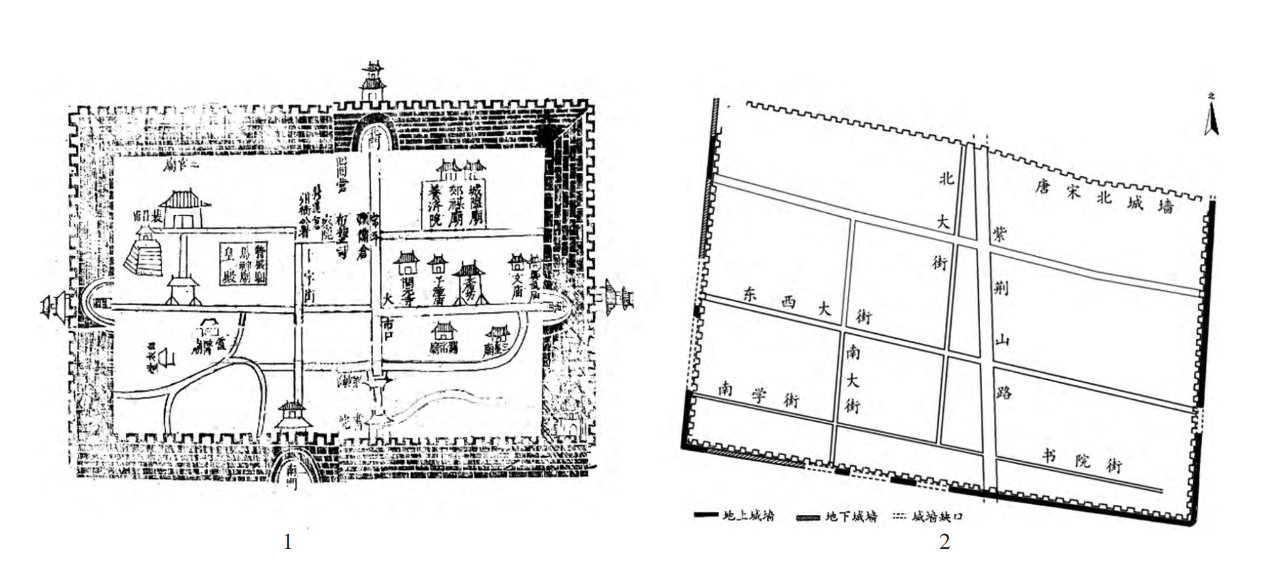

明嘉靖以来,凡《郑州志》皆描绘明清郑州城东、西城门相对,南门偏西正对衙署,北门相对居中,构成四门丁字街格局[18],这在现今郑州旧城中依然延续不变。其中,东西大街(横贯郑州旧城)和南大街(正对管城区政府)基本不变,北大街虽因紫荆山路开辟而沦落为一般道路,并被周边住宅区侵占,但街道依然得以保存。(图一)考古工作者提供的信息表明,郑州旧城东西大街以及北大街沿线除分布丰富的唐宋居址外,还发现有唐宋时期的砖砌涵洞、沟渠等引输水遗迹,应是与当时城市道路配套的水利设施,并与文献中有关元和五年(810年)引水入城的记载相互印证[19]。此外,早年发掘郑州旧城东城门时还揭示有宋元时期的铺石路面遗迹。由此可见,明清以来郑州旧城的路网格局,尤其连通东、西、北城门的道路皆可上溯至唐宋。相较而言,唐宋郑州南城门及相应街道则发生过一定变化,其“遗痕”仍有迹可循。

不同于明清各版本州志对郑州城门道路的描述,明成化《河南总志》卷三《城池》记述郑州城有城门五,“东曰寅宾,后南曰迎恩,南曰阜民,西曰西成,北曰拱辰,上各建楼,角楼四座,窩铺八座”[20],由此构成五门十字街。明嘉靖及此后清代编纂《河南通志》与之基本相同,惟将“后南门”改为“东南门”[21]。对照地方志城图及郑州旧城路网可知,原北大街与东西大街相交后并未中断,而是一直向南城墙延伸。明清时期因此处有火神庙,被称为“火神庙胡同”(民国称火神庙前街)[22]。考古钻探资料显示,郑州旧城南城墙正中存在一处城墙缺口,恰处于上述街道的南向延长线上,与旧城北门相对。(图一)这说明在火神庙建立之前,南城墙上与北城门相对应的位置还存在一座早期城门,是为明成化《河南总志》提到的东南城门(迎恩门)。

图一 明清以来郑州旧城路网对比示意图

1.康熙《郑州志·城图》中的路网 2.现今郑州旧城区的主要路网

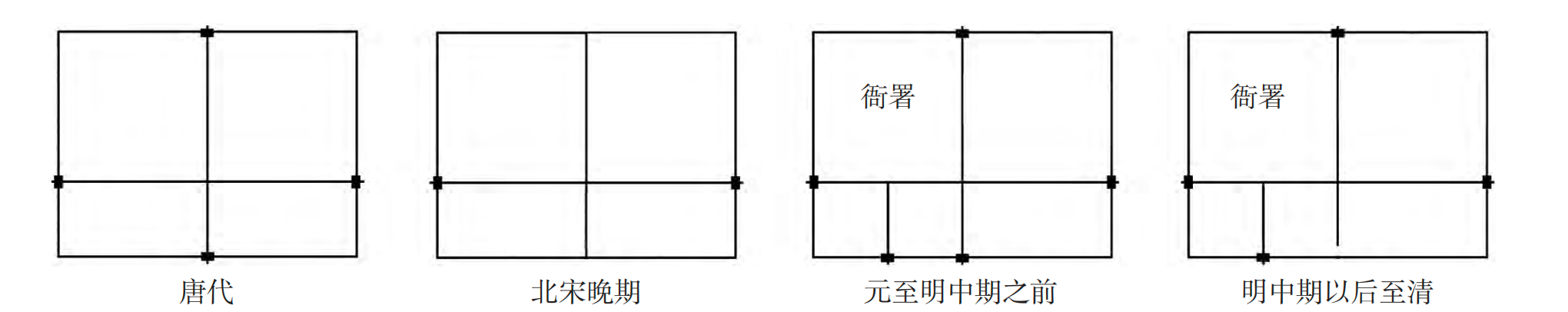

综上,在四门丁字街的城市路网形成之前,郑州城应为五门十字街的格局,并可能一直沿用至明代中期以前,这座被封堵的早期城门则是认识唐宋郑州城门路网格局的关键。

目前,有关唐宋郑州城主要街道及城门设置的文献有两例。刘禹锡《管城新驿记》载:“……先是驿于城中,驲遽不时。四门牡键,通夕弗禁。请更于外,遂永便安……”[23]庄绰《鸡肋篇·川陕驿路纪事诗》载:“郑州去京师两程,当川陕驿路……南北更无三座寺,东西只有一条街。”[24]可见,郑州城最初在唐代应是四门贯通,直至北宋末期或只有东西两座城门能够贯通无阻。结合前文关于郑州旧城路网格局的分析,我们有理由断定,明成化《河南总志》提到的早期南城门的年代可上溯至唐,而唐宋郑州城门路网格局最早(在唐代)应为四门十字街。就现有的材料看,郑州旧城南城门(晚期南城门)的开辟则应在宋至明成化之前,应不晚于嘉靖时期,城市格局也随之演变为五门十字街,并因早期南城门的封堵及相应街道的废弃,而形成四门丁字街。(图二)

图二 唐宋至明清郑州城路网与城门变迁示意图

三 城区规划

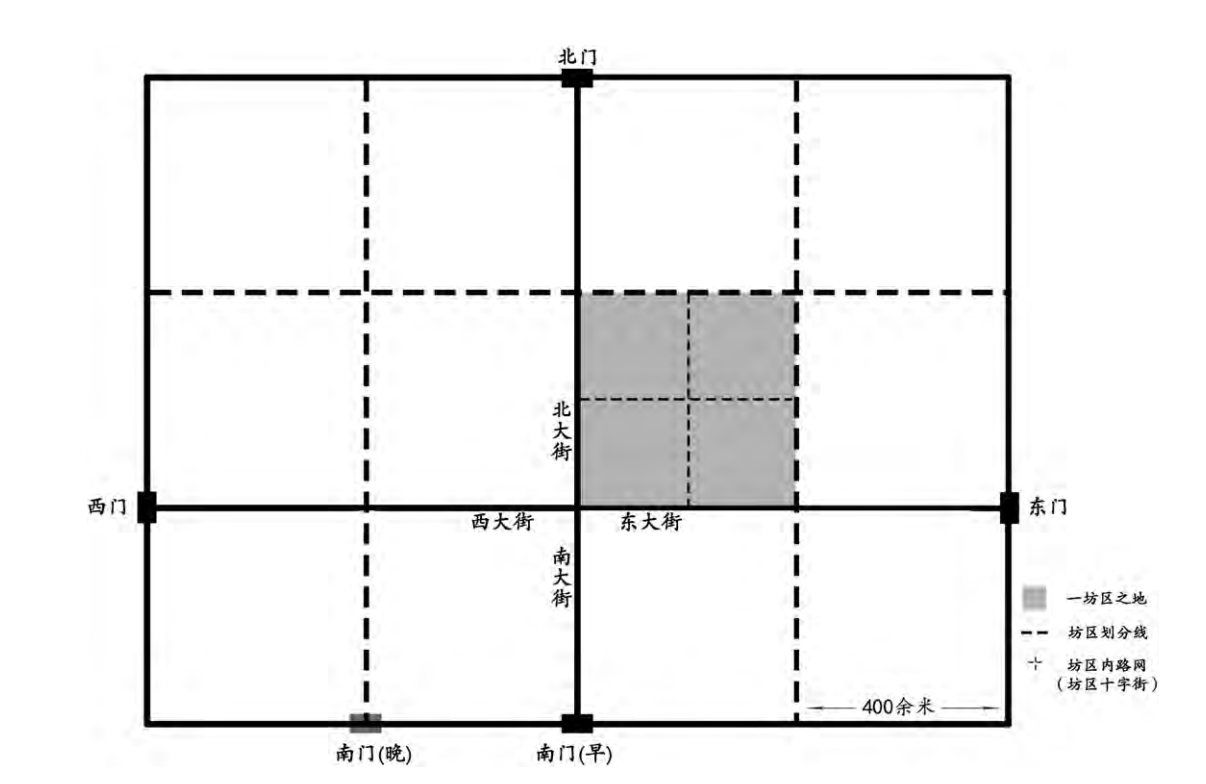

城区规划与城门路网格局的确立相辅相成,并体现出城市设计模块与结构特征。基于前文对唐宋郑州城门与路网格局的分析,我们可以发现城市主干路网的设置具有城区规划的作用。在四门十字街为代表的早期阶段,郑州城北门与南门位置居中,贯通二者的南北大街成为了城内南北中线,其东西两侧的区域大约各占据城区规模的二分之一,东西大街则基本处于整个城区自南向北的三等分线上。而在宋代以后形成五门十字街及四门丁字街格局中,晚期开辟的南城门以及与之贯通的新南大街也基本处于南城墙自西向东的四等分点上。总的来看,唐宋郑州城应是以十字街为基础进行分区规划,并影响了后期城市主干路网的形成。而郑州城十字街分区的特点也符合这一阶段城市里坊分区的一般规律[25]。

在主十字街基础上,历年考古发现的唐宋街道在很大程度上代表了更微观的坊内区划。今紫荆山路与东西大街交叉口附近区域的考古发掘点,包括四十三中学与金东地产(今紫荆山路与东大街交叉口一带)、裕鸿花园、东城乡综合楼(即今东城花园)等地均发现唐宋时期的道路[26],其延伸方向不仅与主十字街平行或垂直,且都大体位于等分线(点)上。其中,东城乡综合楼发掘点所见唐宋时期道路大体呈东西向,基本处于东西大街与南城墙之间的二分之一处,四十三中学与金东地产发掘点所见道路呈南北向,基本相当于城内主十字街东北侧第一坊区的中线。综上,考古发现的上述道路应为坊区内街道,是为城内次级路网,也或为十字街布局。

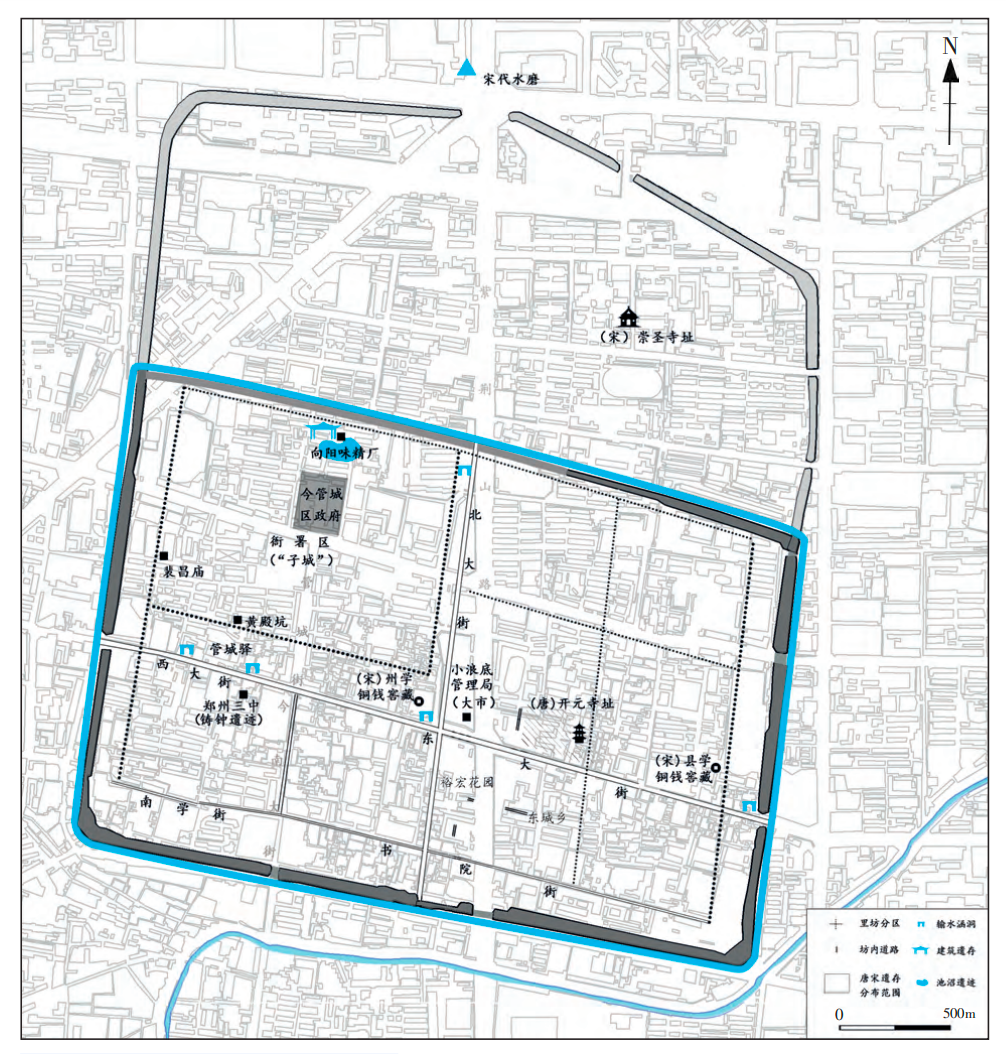

总体上,唐宋时期郑州城依照十字街坊规划可分割为12个面积大体相当的区块(即坊区)。(图三)由于唐宋郑州城是由郑州商城内城改建而来,形态受到早期城垣的限制,其城市坊区规划并没有按照唐宋时期城市里坊制度的尺度标准[27],考虑到城墙的长度,唐宋郑州城的一个坊区规划大致为边长约400多米的方形。

图三 唐宋郑州城坊区规划示意图

四 公共建筑与场所

各类公共建筑与场所与城市功能分区相联系,在城中位置相对固定,一般设在城市交通的关键节点上,或为城市内的重要地标。唐宋郑州城内的公共建筑及场所除衙署之外,还包括佛寺和市肆等。

1.子城衙署

方志记载唐宋至明清郑州城衙署一直沿用[28],其位置就在今郑州旧城管城区政府一带(图四),而唐宋时期郑州城衙署官舍所在区域还设有子城。李商隐题郑州《夕阳楼》有“花明柳暗绕天愁,上尽重城更上楼”,结合西晋左思《吴都赋》“郛郭周匝,重城结隅。通门二八,水道陆衢”,以及《越绝书》中描述吴国都城“……大城中有小城……亦有水陆门,皆有楼……”[29],显然李诗中的“重城”应指子城套郭城的重城结构。皇甫枚撰《三水小牍·逸文》明确提到郑州城内开元寺在“子城东南隅之地”[30]。开元寺可基本确认在东西大街与北大街交叉口东北侧,则子城应位于其西北,恰指向今郑州旧城管城区政府所在区域。另《宋会要辑稿·礼六〇》提到宋真宗大中祥符四年(1010年)“二十六日驻郑州,宴父老于殿门外,不作乐,初将设酺于子城门,赐楼名曰回銮庆赐,寻以甫近太宗忌日,乃诏罢酺止宴犒”[31],亦可证明唐宋郑州城衙署设有子城。

在历代方志绘制的郑州城图中,唯有州衙西侧的“裴昌庙”(今仍有裴昌庙街)建于高台之上(图四),这一特殊的高台应是唐宋郑州城子城城垣的孑遗。从考古工作者提供的考古发掘材料看,在今管城后街丹尼斯购物中心发掘郑州旧城北墙西段的过程中,曾发现一段城墙,其走向应与旧城北墙垂直。(图五)文化堆积状况表明,这段城墙主要使用时间为唐宋时期。对照方志城图可知,“裴昌庙”恰处于该城墙南向延长线上,是为子城西南拐角。综上所述,丹尼斯发掘点所见这段城墙应为唐宋郑州城子城西墙。通过早期地形图和古地名提供的信息,我们判断子城南界大体可以今“黄殿坑”为限[32],向东不过北大街,北部当以旧城北墙为界。

图四 历代《郑州志》城图所绘衙署与裴昌庙

1.嘉靖《郑州志·城图》 2. 康熙《郑州志·城图》 3. 乾隆《郑州志·城图》 4. 民国《郑州志·城图》

图五 郑州旧城北城墙丹尼斯发掘区位置

结合前文所述郑州城区规划,唐宋郑州城子城应位于主十字街西北隅的四个坊区之中。而依照唐宋子城衙署设置的一般规律,郑州城衙署也应包括了正衙、官舍宅邸、园林等建筑群,以及各类附属建筑设施,如校场、府库、仪门等,以及谯楼、鼓楼等[33]。这些建筑往往处于突出位置而成为知名地标和城市景观,不排除唐宋郑州城的夕阳楼也属于这类建筑[34]。在今管城区政府以北向阳味精厂等临近城墙的地点曾发现有唐宋淤积层,与20世纪60年代航空影像中今管城区政府北侧存在大面积水域相吻合,该区域内还发现有大量唐宋以来建筑构件的废弃堆积,这些现象或许暗示了郑州城衙署北侧设置有官舍及园林[35],其布局或为正衙在前,官舍园林在后。

2.佛教寺院

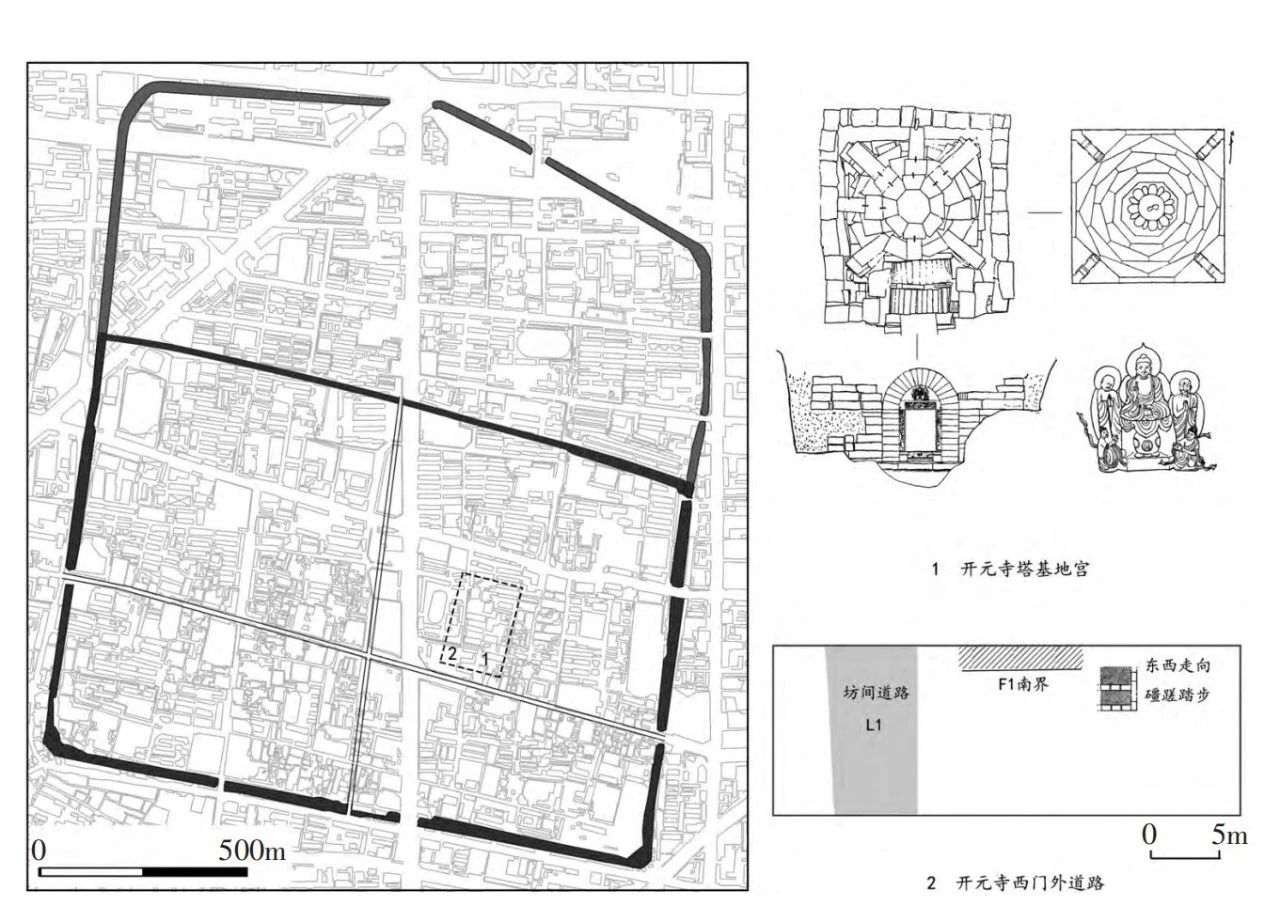

唐宋郑州城内最著名的佛教寺院为开元寺[36],寺内佛塔(开元寺塔)在20世纪40年代之前尚存地表[37],塔基曾经考古发掘[38]。除此之外,北宋熙宁年间(1068—1077年)在城北郊紫荆山一带还建有崇圣寺,至明代还曾作为州一级的官方佛教管理机构“僧正司”[39]。

目前可以确认开元寺址在今东大街北侧的郑州市第一人民医院(简称市一院)一带,大体相当于当时主十字街东北隅第一坊区内。该寺址早年就出有不少唐宋时期的造像和经幢,清乾隆年间开元寺佛殿内尚存唐天授二年(691年)“侯文衍弥勒造像”和唐开元八年(720年)“王元度造蒲台像”[40];此外,寺内曾立有两尊晚唐至五代时期的经幢,或为后期移入[41]。这些唐宋遗存表明方志记载开元寺兴建的年代应当可信。在市一院西侧四十三中发掘点发现的唐宋时期道路[42],以及医院东侧90年代初尚有“塔湾街”[43],这些迹象暗示了开元寺的东、西两侧的边界。(图六)至于寺院布局,康熙《郑州志·图考》中显示开元寺塔位于寺院大殿东侧[44],根据道世《法苑珠林·敬塔篇·兴造部》“将作塔处,不得在南,不得在西,应在东,应在北,不侵佛地”[45],可见在寺东立塔,抑或修建东塔院应是遵从了唐代寺院布局的一般规律。总体上,目前有关开元寺规模和布局的早晚变迁线索较少,仍需今后专门的考古工作。

图六 开元寺相关发掘地点及寺院大体范围推测图

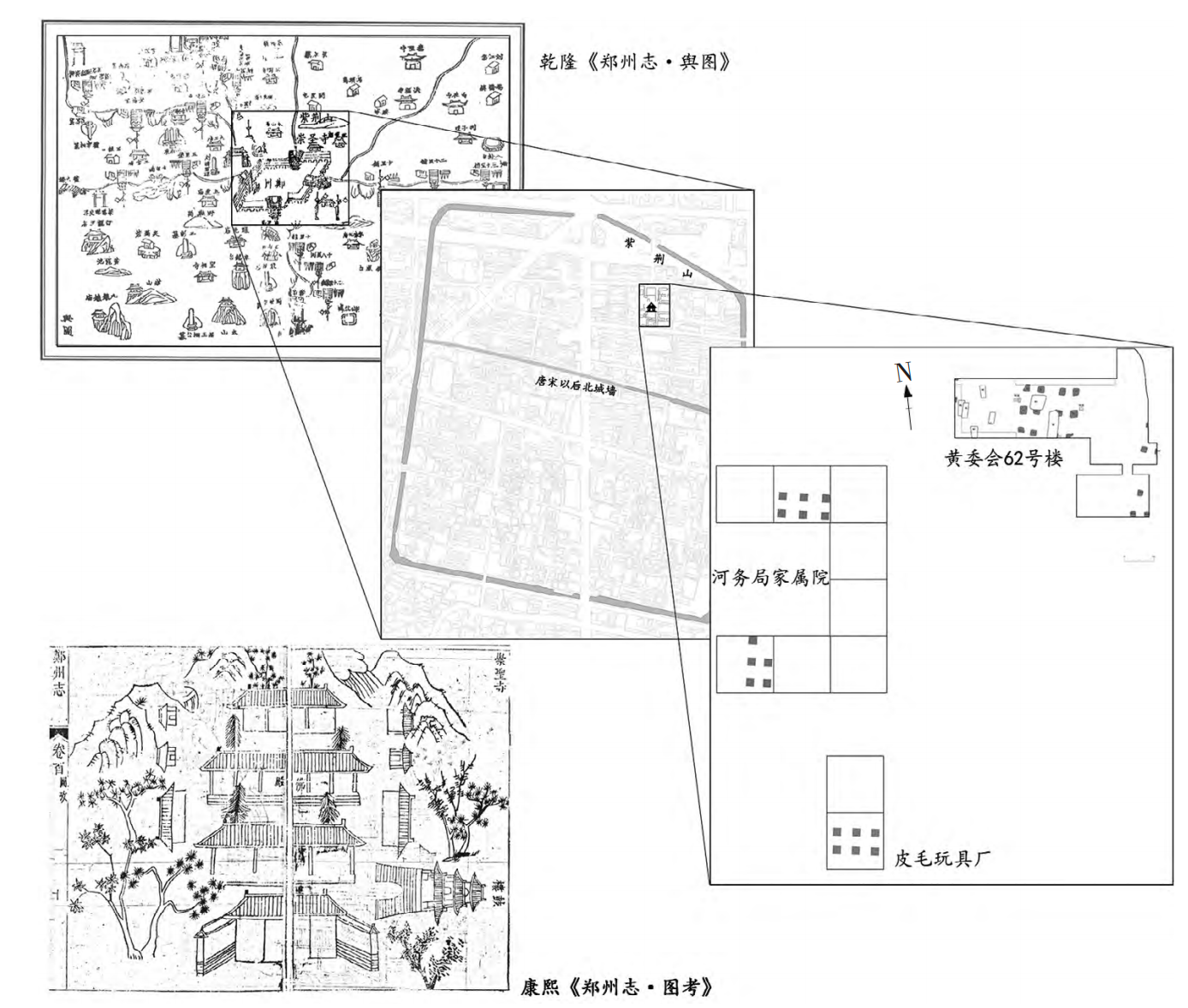

至于崇圣寺,康熙《郑州志》云“紫荆山,乃北门外崇圣寺后旧城址……”[46],可见寺址应位于紫荆山早商城墙的南侧。今紫荆山南侧河务局家属院及邻近发掘点发现的宋代建筑基址[47],与明清方志记载宋代崇圣寺地望相合,其被两座宋末或略晚时期的墓葬打破,也与方志记载崇圣寺曾在元代被毁基本吻合[48]。由于发掘面积受限且基址破坏严重,寺院不同时期的布局尚难以揭示。康熙《郑州志·图考》中绘制崇圣寺东侧有鼓楼,结合唐代段成式《寺塔记》记载“……寺之制度,钟楼在东……”[49],唐代寺院东设钟楼已成定制,而山林佛寺也有置鼓的作法[50],崇圣寺建筑布局在一定程度上可能延续了唐制。(图七)

图七 郑州宋代崇圣寺位置及布局图

3.工商市肆

市场是城内商品交易、手工业生产等各类经济活动相对集中且固定的场所。隋唐时期曾推行较为严格的坊市制度,都城内设若干个市,具有明确的坊墙边界,州县地方城市中的坊市设置大体效仿都城。唐代中晚期以来城内坊市制度渐趋松弛,宋代以后,原先固定商贸的坊市界限逐渐被打破,沿街商铺也随之流行。

考古发掘者提供的线索表明,郑州城内固定的市场应位于城内主十字街交叉口的显著位置上,以现今小浪底水利枢纽管理局发现的文化堆积最为典型。(图八)这一区域发现有密集分布的唐宋时期烧土面、窑、灶、水井等遗迹,并出大量的唐宋时期铜钱以及各类生活用具、文玩等瓷器残片,反映了丰富的城市生活内容[51],或与商品贸易有关。明清方志记载北大街与东西大街交叉口有“大市街”“大市口”[52],其地名显然来自唐宋时期的“大市”,上述考古发现恰与之地望相合。综上,唐宋时期郑州城的“大市”位于城内主十字街交叉口东北角的坊区,邻近主街道,并与开元寺东西相对。该市场占据了城内交通最为便利的区位,有利于商贸集散。

图八 唐宋郑州城形态复原示意图

除了大市以外,在今东西大街沿线各发掘点均见有丰富的唐宋时期生活居住遗迹,且较频繁地出土唐宋时期铜钱及相关窖藏,以宋代年号频率最高。东西大街西段南侧还存在一处唐宋铸钟遗迹[53],或与铸造作坊有关。由此看来,唐宋时期郑州城内早期规划的固定交易场所“大市”在宋代应该发生了一定的变化,各类店铺、作坊等或从固定的市场沿着城市主干道向外延伸,早期“大市”作为城内具有地标性质的重要场所,其名称一直延续并保留在明清时期的城市格局中。

五 结语

综上所述,唐宋时期郑州城城垣因受早期郑州商城内城形态的限制,大体呈斜横长方形。从城市路网与城门布局上看,尽管后期发生过若干次变更,但基本仍以唐代奠定的四门十字街格局为基础展开,城内依据主干路网形成若干较为严整的坊区规划。子城占据郑州城内西北部最为重要的一片坊区,并且应该具备治事官厅在前、官舍园囿在后的布局形式,符合同期地方行政衙署的建筑规律。佛教寺院、商贸市肆等公共建筑与场所沿东西大街分布于交通便利的坊区之内。总体上,唐宋郑州城的整体形态布局基本反映了同一时期地方城市的一般特征。

唐宋时期在郑州商城内城中部新建北城垣,从此确立了明清以来郑州旧城的基本轮廓,这是早商以后郑州古代城市形态变迁的重要节点。而郑州商城范围内的聚落在唐代再次成为稳定的区域行政中心,是为郑州古代城市形态改建的重要历史契机。此时郑州城新筑北城垣显然具有重要的政治权力象征意义。唐宋郑州城并非平地新建,其沿用了郑州商城内城南部的三面城垣,城市分区在尽可能地体现里坊区块规划的同时,各个坊区的形状、大小也需适应郑州商城内城的规制。其城市形态在受到早商城址影响的同时,也最大限度地符合唐宋时期城市规划制度。在此基础上,唐宋郑州城在郑州商城内城南部确立了新的城区(即今郑州旧城),郑州商城内城也因此被分成了南、北两片区域。内城北区(郑州旧城以北)作为城外近郊,人们在此活动有所减少,而唐宋郑州城所在的内城南区则作为城区一直沿用至今,经历了持续频繁的建城活动[54]。从郑州旧城保留的唐宋城市遗痕看,贯穿城门的主干路网相对不易更改,主要公共设施和场所选址虽然较为固定,但建筑景观却经历巨变,尤其是矗立于地表的子城城墙因后期不再沿用而迅速废弃,至明清时期仅保留一处夯土台遗迹。由此可推知,该区域原先暴露于地表之上的早期(尤其早商时期)城市遗存在后期建城活动中经历了不断平整、毁弃、改建的过程,这显然与郑州旧城以北区域内早商遗存的堆积形成过程不同,从而造成了考古发现郑州商城内城不同区域早商遗存保存性状的巨大差异。上述复杂的历史过程对于重新理解考古揭示郑州商城的遗存分布、阐释郑州商城城市形态至关重要。

附记:论文写作过程中得到了河南省文物考古研究院曾晓敏、杨树刚副研究员以及北京联合大学考古研究院宋国定教授的支持,特此提出以示诚挚谢意!

向上滑动阅读注释:

[1]很多学者都曾对古今重叠型城址的概念、研究方法进行过讨论。徐苹芳.现代城市中的古代城市遗痕[M]//远望集.西安:陕西人民美术出版社,1998;孙华.中国城市考古概说[M]//东亚都城和帝陵考古与契丹辽文化国际学术研讨会论文集.北京:科学出版社,2016.

[2]刘亦方,张东.关于郑州商城内城布局的反思[J].中原文物,2021(1).

[3]刘亦方,杨树刚,宋国定.郑州古代城市考古的回顾和思考[J].华夏考古,2021(2).

[4]徐苹芳.现代城市中的古代城市遗痕[M]//远望集.西安:陕西人民美术出版社,1998;宿白.现代城市中古代城址的初步考察[J].文物,2001(1).

[5]徐苹芳.现代城市中的古代城市遗痕[M]//远望集.西安:陕西人民美术出版社,1998.

[6](嘉靖)《郑州志》卷二《建设志》“城池”条,嘉靖三十一年(1552)刻本。此后方志皆与此相同。

[7]河南省文物考古研究所.郑州商城——1953~1985年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2001.

[8]刘亦方.郑州商城区域的汉代聚落再探[J].历史地理研究,2023(1).

[9]《汉书》卷二八上《地理志上》记载“河南郡,故秦三川郡……中牟,圃田泽在西,豫州薮。有莞叔邑……”,表明秦汉时期郑州有“管邑”之名,但仅为中牟县下属基层城邑。班固撰.汉书[M].北京:中华书局点校本,1975:1555.

[10]《元和郡县图志》卷八《河南道》“郑州”条“……隋开皇……十六年,分置管州……武德四年五月…其月置郑州,理虎牢。其年,又于今郑州理置管州,贞观元年废管州。七年,自武牢移郑州于今理……”类似的记载见于《太平寰宇记》。李吉甫撰,贺次君点校.元和郡县图志[M].北京:中华书局,1983:202;乐史撰,王文楚等点校.太平寰宇记[M].北京:中华书局,2007:165-166.

[11]河南省文物考古研究院.郑州商城遗址城北路打通及棚户区改造项目考古发掘工作概况[R].2017年8月18日.

[12]河南省文物考古研究所,郑州市文物考古研究所.郑州商代铜器窖藏[M].北京:文物出版社,2001.

[13]彭定求等.全唐诗·贾岛(卷五七二)[M].清文渊阁四库全书本.

[14]刘亦方.试论郑州城垣形态及相关河道的变迁[M]//古代文明(第13卷).上海:上海古籍出版社,2019;刘亦方.从中心都城到地方城市——郑州古代城市的考古学研究[D].北京大学博士学位论文,2019.

[15]徐松辑,缪荃孙重订.宋会要辑稿[M].民国二十五年(1936)国立北平图书馆影印本.

[16]李泰等著,贺次君辑校.括地志辑校[M].北京:中华书局,1980:174.

[17]在该部分早商城墙发掘过程中,曾揭示有宋代补筑的现象。河南省文物考古研究所.郑州商城[M]//中国考古学年鉴(2008).北京:文物出版社,2009.

[18]嘉靖《郑州志》卷二《建设志》“城池”条:“城围九里三十步,高二十尺,广十尺有奇。唐武德四年置管州时所筑。宣德癸丑,知州林厚因旧址建置四门,东曰寅宾,西曰西成,南曰阜民,北曰拱辰”徐恕修,王继洛纂.郑州志[M].嘉靖三十一年(1552)刻本.

[19]《宝刻丛编》卷五《唐京河水门记》载,“……郑州刺史李少和引京水注于管城之北,为石水门,以节其出入,元和五年正月立此碑”。陈思撰.宝刻丛编[M].清文渊阁四库全书本.[20]孙洪修,胡谧纂.河南总志[M].成化二十二年(1486)影抄本.

[21]嘉靖《河南通志》卷十三《城池》载,“郑州城……门五,东曰寅宾,南曰阜民,西曰西成,北曰拱辰,东南曰迎恩……”邹守愚修,李濂纂.河南通志[M].明嘉靖刻本.

[22]张钺修,毛如诜纂.郑州志[M].乾隆十三年(1748)刻本;周秉彝修,刘瑞临纂.郑县志[M].民国二十年(1931)重印本.

[23]刘禹锡著,《刘禹锡集》整理组点校,卞孝萱校订.刘禹锡集[M].北京:中华书局,1990:100-101.

[24]庄绰撰,萧鲁阳点校.鸡肋编[M].北京:中华书局,1983:17.

[25]宿白.隋唐城址类型初探(提纲)[M]//纪念北京大学考古专业三十周年论文集(1952—1982).北京:文物出版社,1990.

[26]河南省文物研究所.郑州商代遗址[M]//中国考古学年鉴(1984).北京:文物出版社,1984;河南省文物考古研究所郑州工作站.郑州市商代遗址及唐宋铸钟遗迹[M]//中国考古学年鉴(2004).北京:文物出版社,2005;河南省文物考古研究所.郑州商城[M]//中国考古学年鉴(2008).北京:文物出版社,2009.

[27]唐宋时期一般均以“五尺为步,三百六十步为一里”。根据唐长安城建筑规模,其建城采用一尺约为0.294米,一步为1.47米,一里则为529.2米。而根据宋代可能采用的一尺约为0.316米,一里约568.8米。马得志.唐代长安城考古纪略[J].考古,1963(11);陈梦家.亩制与里制[J].考古,1966(1).

[28]如嘉靖《郑州志》卷二《建设志》“公署”条:“州厅宇,唐武德四年置管州时创建。国朝洪武初,知州苏璹因废址重修。宣德四年,知州林厚重建仪门……”;康熙《郑州志》卷三《建置》“公署”条:“旧州治与州城南门对,唐武德四年置郑州时建,至明季,为流寇焚毁”。此外,乾隆《郑州志》、民国《郑县志》的记载皆与之相同。徐恕修,王继洛纂.郑州志[M],嘉靖三十一年(1552)刻本;何锡爵修,黄志清纂.郑州志[M].康熙三十二年(1693)刻本.

[29]高步瀛著,曹道衡,沈玉成点校.文选李注义疏[M].北京:中华书局,1985:1127.

[30]皇甫枚撰.三水小牍[M].清光绪十七年(1891)缪荃孙校补本.

[31]徐松辑,缪荃孙(重订).宋会要辑稿[M].民国二十五年(1936)国立北平图书馆影印本.

[32]明清《郑州志》中“黄殿”亦作“皇殿”,暗示了其与城内中心衙署区的密切关系。

[33]袁琳.宋代城市形态和官署制度研究[M].北京:中国建筑工业出版社,2013:151-154.

[34]近年来在郑州旧城西南角采集的“夕阳楼”残碑,正面可辨双钩阴刻繁体“阳楼”二字,但碑刻风格并不早于明清,不能就此说明唐代夕阳楼的位置。而根据宋人笔记《春明退朝录》《曲洧旧闻》记载,唐大和年间的夕阳楼在宋代或易其名或被废弃,位置并不确切。宋敏求著,诚刚点校.春明退朝录[M].北京:中华书局,1980:34;朱弁撰,孔凡礼点校.曲洧旧闻[M].北京:中华书局,2002:181.

[35]嘉靖《郑州志》卷六《杂志》“古迹”条记载“候月台,在州治后,今废。有巍石刻‘候月台’三字,今尚存。浮波亭,在州(治)后,有池。宋陈尧佐判郑时建,今废。石碣上刻《浮波亭诗》五首,今尚存。”

[36]据明清方志记载,该寺院至清代末年修葺不断。嘉靖《郑州志》卷六《杂志》“寺观”条:“开元寺在州治之东,唐玄宗开元年创建,国朝永乐十八年,僧明福重建。”民国《郑州志》卷三《建置志》寺:“在州治东,创建于唐玄宗开元年。头门外,唐建舍利塔一座……清同治癸酉年,知州张暄重修……”

[37]陇海铁路管理局.陇海年鉴(第一卷)[M].中华民国二十二年(1933);常盘大定,关野贞.支那文化史迹(第五辑)[M].法藏馆,昭和十四年(1939).

[38]郑州市博物馆.郑州开元寺宋代塔基清理简报[J].中原文物,1983(1).

[39]嘉靖《郑州志》卷二《建设志》载:“僧正司在州北门外,洪武十五年僧正仁寿建。”民国《郑县志》卷三《建置志》载:“僧正司在崇圣寺。”

[40]黄易撰.嵩洛访碑日记[M].北京:中华书局,1985:1.

[41]郑州市博物馆.郑州开元寺宋代塔基清理简报[J].中原文物,1983(1).

[42]河南省文物研究所.郑州商代遗址[M]//中国考古学年鉴(1984).北京:文物出版社,1984.

[43]管城回族区人民政府编.郑州市管城回族区地名志[M].郑州:中州古籍出版社,1992:23.

[44]何锡爵修,黄志清纂.郑州志[M].康熙三十二年(1693)刻本.

[45]道世撰集.法苑珠林[M].上海:上海古籍出版社,1991:290.

[46]康熙《郑州志》卷二《舆地志》“山川”条。

[47]主要涉及黄委会62号楼、皮毛玩具厂及河务局家属院等发掘点。所发现的宋代基址均只残留有方形磉礅,且排列有序、规模相仿,夯筑技术也相同。其中,皮毛玩具厂发掘较早,但当时发现的磉墩开口层位不明,被认为是战国遗存。随后,其周邻发掘点揭示出同的宋代磉礅,表明早期的判断可能有误。宋国定,曾晓敏.郑州汉代城墙及宋代建筑[M]//中国考古学年鉴(1991).北京:文物出版社,1992;河南省文物考古研究所.郑州商城——1953~1985年考古发掘报告[M].北京:文物出版社,2001:956-957.

[48]嘉靖《郑州志》卷六《杂志·寺观》载:“崇圣寺,在州北拱辰门外东北,创建于宋熙宁间,元季毁于兵燹。国朝洪武十五年,僧正仁寿仍故址重建。”康熙《郑州志》卷三《建置志》庙寺:“崇圣寺,在州北郭外。创建于宋熙宁间。明洪武十五年修,置僧正司。景泰间重修。顺治九年,僧福山重修。康熙二十九年,僧慧珍重修。”

[49]段成式撰.寺塔记[M].北京:人民美术出版社,1964:16.

[50]傅熹年主编.中国古代建筑史——两晋、南北朝、隋唐、五代建筑(第二卷)[M].北京:中国建筑工业出版社,2001:482.

[51]郑州市文物考古研究所.郑州商城商代至明清时期遗存[M]//中国考古学年鉴(2002).北京:文物出版社,2003.

[52]嘉靖《郑州志》卷一《舆地志》“街巷”条下有“大市街”。康熙《郑州志》卷三《建置志》街衢,“大市口,在东街”。(乾隆《郑州志》、民国《郑县志》与之相同)

[53]河南省文物考古研究所郑州工作站.郑州市商代遗址及唐宋铸钟遗迹[M]//中国考古学年鉴(2004).北京:文物出版社,2005.

[54]刘亦方,张东.关于郑州商城内城布局的反思[J].中原文物,2021(1).

作者:刘亦方(南开大学历史学院)

原文刊于:《中原文物》2024年第5期

责编:韩翰 丁畅