文博信息

洛阳出土北魏修长型陶俑初探

摘要: 内容提要:20世纪50年代之前出土了一类形制特别的北魏陶俑,其身材修长,下身明显长于上身,给人比例失调的感觉。因为是盗掘出土且大部分流失海外,所以这种修长型俑很久以来没有引起研究者的注意。本文收集的13件此类陶俑,分别藏于加拿大皇家安大略博物馆、美国费城艺术博物馆和故宫博物院。修长型俑均为平背俑。从形制上看,他们应属于北朝俑群四大组合 ...

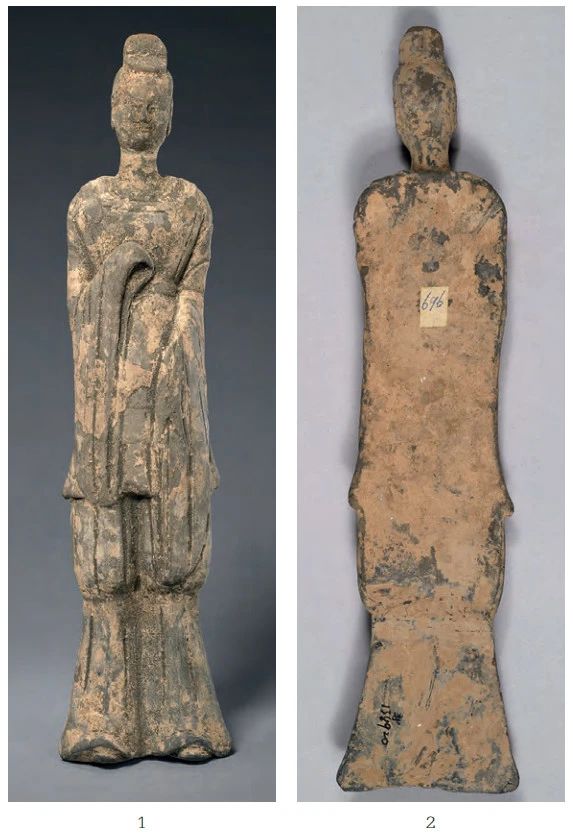

20世纪50年代以来,考古调查、发掘的北魏墓数量可观,其中纪年墓为数不少,为全面、深入研究北魏墓葬文化及其发展演变提供了大量的资料。陶俑是北魏墓葬随葬品的重要组成部分,出土数量较多、种类丰富,时代特征和地域特征明显,常被当作典型文物加以研究,有关北魏陶俑的研究成果很多[1]。但有一类形制特别的陶俑,由于出土于20世纪50年代之前,大部分又收藏在海外博物馆,故而没有引起研究者的足够注意。这类俑最突出的特征是身材修长,下身明显长于上身,给人比例失调之感(本文以修长型俑称之)〔图一〕。据不完全统计,现知修长型俑有13件,分别藏于加拿大皇家安大略博物馆、美国费城艺术博物馆和故宫博物院。现拟对修长型陶俑加以介绍,并对其出土地点和出现时间等进行初步分析。

〔图一〕 北魏修长型陶俑

加拿大皇家安大略博物馆藏

采自皇家安大略博物馆远东部编《Homage to Heaven, Homage to Earth: Chinese Treasures of the Royal Ontario Museum》,1992年,第56页

一 存世修长型俑概览

(一)加拿大皇家安大略博物馆藏俑

加拿大皇家安大略博物馆收藏了近300件北朝陶俑,其中有9件是修长型俑,是乔治·克劳佛斯(George Crofts)[2]在1918-1920年间收集的。具体信息如下:

1. 编号918.2.12,高74.8厘米,宽17.5厘米,厚7.6厘米。面部圆润,耳朵长大,脑后有一孔洞。头戴平巾帻,身穿交领左衽广袖褶服,腰间系带,下穿大口缚袴,足穿圆形翘头鞋。两手置于胸前,右手压在左手上,掌心向下。后背平素〔图二〕。

〔图二〕 1号陶俑

1. 1号陶俑正面 2. 1号陶俑背面

加拿大皇家安大略博物馆藏

加拿大皇家安大略博物馆藏品图片均由该馆授权提供

2. 编号920.1.49,高59.7厘米,宽11.8厘米,厚8.4厘米。头戴笼冠,身穿交领右衽窄袖襦,下穿长裙,腰系宽带,腰带打结后垂于腹部,足穿圆首鞋。右手抬起贴于胸部,左手置于腹部,双手均呈握拳状,拳心上部有孔但不贯通。后背刻出腰带纹〔图三〕。

〔图三〕 2号陶俑

1. 2号陶俑正面 2. 2号陶俑背面

加拿大皇家安大略博物馆藏

3. 编号920.1.50,高63.7厘米,宽12.6厘米,厚8.7厘米。头戴笼冠,身穿红色交领右衽广袖襦,下穿长裙,细长的腰带在胸前打结后垂至膝部。双臂垂于身侧,右手掩于袖中,左手露出。后背刻出腰带和裙褶纹饰。腹部鼓起,腹部以下为空心〔图四〕。

〔图四〕 3号陶俑

1. 3号陶俑正面 2. 3号陶俑背面

3. 3号陶俑底部加拿大皇家安大略博物馆藏

4. 编号920.1.51,高63.7厘米。形制与3号俑相同,唯腰带部分略有差异〔图五〕,腹部以下为空心。

〔图五〕 4号陶俑

1. 4号陶俑正面 2. 4号陶俑背面

加拿大皇家安大略博物馆藏

5. 编号920.1.52,高62.5厘米。头戴平巾帻,着广袖褶服,外罩裲裆甲,下穿大口袴。双手相叠置于胸前,掌心向下。腹部以下为空心。后背平素〔图六〕。

〔图六〕 5号陶俑

1. 5号陶俑正面 2. 5号陶俑背面

加拿大皇家安大略博物馆藏

6. 编号920.1.46.A,高27.6厘米,宽6.7厘米,厚3.7厘米。局部残留红彩。头戴笼冠,身穿交领右衽广袖褶服,腰系带,下穿大口缚袴。双手抬置左肩处作托物状,物已失。后背刻划出上衣、腰带、缚裤纹饰〔图七〕。

〔图七〕 6号陶俑

1. 6号陶俑正面 2. 6号陶俑背面

加拿大皇家安大略博物馆藏

7. 编号920.1.46.B,高28.1厘米,宽7.7厘米,厚4.2厘米。形制与6号俑相似,但衣袖较小。8. 编号920.1.47.A,高23.6厘米,宽6.6厘米,厚4.5厘米。局部残留红彩。头戴小圆顶风帽,身穿交领右衽广袖褶服,腰系带,下穿大口缚袴。双手置于胸前,右手托左手,左手微握,掌心有孔。后背刻划出上衣、腰带、缚裤纹饰〔图八〕。

〔图八〕 8号陶俑

1. 8号陶俑正面 2. 8号陶俑现状背面

加拿大皇家安大略博物馆藏

9. 编号920.1.47.B,高23.5厘米,宽6.6厘米,厚3.4厘米。形制与8号俑相同,但衣纹简单。

9件陶俑中3号、4号和5号是空心,其余为实心。典藏记录中来源信息显示,1号和2号陶俑来自河南洛阳,其他仅显示来自中国。

(二)美国费城艺术博物馆藏俑2件。

1923年入藏,亦为克劳佛斯收集。

10. 编号1923.21.179,高63.4厘米[3] 。形制与5号俑相同(后背平素),惟下部有一个椭圆形底座〔图九〕。

〔图九〕 10号陶俑

美国费城艺术博物馆藏

采自吕章申主编《海外藏中国古代文物精粹·美国费城艺术博物馆卷》,安徽美术出版社,2017年,第17页

11. 编号1923.21.178,高63.4厘米,宽13.6厘米[4]。除头戴平巾帻、立于椭圆形底座上之外,衣着服饰和双手姿态与3号俑相同。

(三)故宫博物院藏俑

2件。

12. 编号新144075,高30厘米,宽8厘米,厚3.5厘米。1954年以前征集。头戴平巾帻,上身内穿广袖褶服,外罩裲裆甲,下穿大口缚袴。右手抬至胸前,左手置于腹部。实心,后背平素〔图十〕。

〔图十〕 12号陶俑

1. 12号陶俑正面 2. 12号陶俑背面

故宫博物院藏

13. 编号新138920,高33厘米,宽8厘米,厚4厘米。1962年征集。形制与12号俑相同〔图十一〕。

〔图十一〕 13号陶俑

1. 13号陶俑正面 2. 13号陶俑背面

故宫博物院藏

此外,另见一私人藏修长型北魏彩绘陶文官俑,高60.2厘米[5],形制与3号俑相同。

二 修长型俑分类和出土地区

关于北朝陶俑的分类,有学者将其大致分为四组:第一组是镇墓俑;第二组是出行仪仗俑;第三组是侍仆舞乐俑;第四组是庖厨操作俑[6]。镇墓俑包括镇墓兽和镇墓武士俑;出行仪仗俑包括文武官俑、文武吏俑、军卒俑、鼓吹俑、侍从俑和牛车、鞍马、骆驼等;侍仆舞乐俑包括男女侍仆俑、伎乐俑等;庖厨操作俑包括劳作俑和灶、碓、井、磨及狗、猪、羊、鸡等。其中人物俑因种类不同在高度上存在差别,通常镇墓武士俑最高大,其次是文武官吏俑和军卒俑,再次是侍从俑,侍仆俑最低。从形制上看,上述修长型俑中,除了8号和9号两俑之外,其余陶俑应属于出行仪仗俑。

那么,修长型俑出自哪里呢?

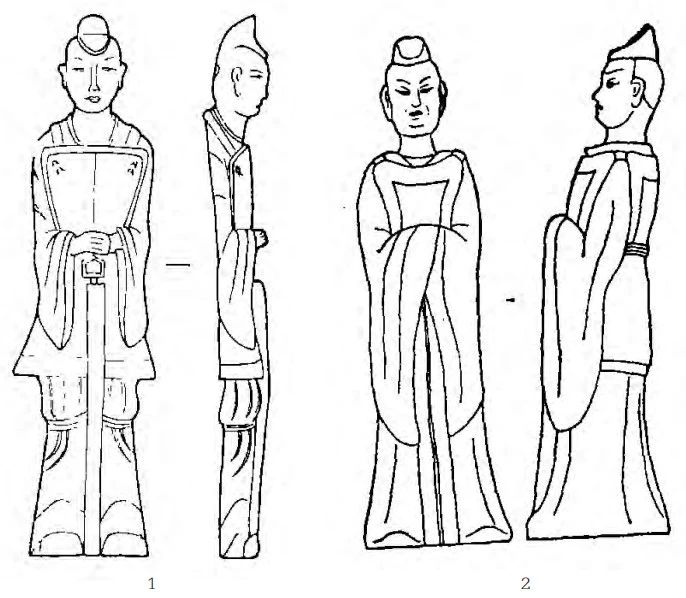

就制作工艺而言,北魏陶俑通常为模制而成,模制方式有单模和合模(也称双模)之分,“……双模,即俑模为前后两个半片,先利用半模制出俑的前后单片,再拼接粘合成一体。一是仅用单模,即只有俑的前半片模,不用后半片,单模制出的俑只具前半面的形象,背后则抹成扁平状了事”[7]。单模制作的俑一般为平背,称为平背俑〔图十二:1〕。合模制作的俑通常是空心、圆背,称圆背俑〔图十二:2〕。

〔图十二〕 平背俑与圆背俑示意线描图

1. 平背俑 采自洛阳市第二文物工作队《洛阳纱厂西路北魏HM555发掘简报》,《文物》2002年第9期,第13页

2. 圆背俑 采自偃师商城博物馆《河南偃师两座北魏墓发掘简报》,《考古》1993年第5期,第41页

上述修长型俑皆为平背俑[8]。由考古资料可知,平背俑是北朝后期陶俑中常见的一种形制,在关东和关陇地区均有发现,但两地的平背俑在造型和风格上有显著的差异。修长型俑明显是关东地区的风格,据此推断他们应出自关东地区。

修长型俑在江苏徐州有发现[9]。1985年在徐州市东郊狮子山北齐墓出土4件形制相似的陶俑[10],陶俑现藏徐州博物馆。其中1件高61厘米,宽15厘米,头戴平巾帻,上身内穿广袖褶服,外罩裲裆甲,下穿大口缚袴,双手置于腹前,按在环首仪刀上〔图十三〕。从徐州博物馆研究人员那里得知,该俑后背的上半部分扁平,下半部分鼓起且内部空心。可知徐州出土的修长型俑与上面列举的十余件完全是平背的修长型俑不同,更主要的是二者在服饰和风格方面差异较大。鉴于上述修长型俑与洛阳地区的北魏陶俑风格更接近这一事实,笔者推断其出土地区应是洛阳地区,流行时间是北魏洛阳时代(494-534)。

〔图十三〕 徐州地区出土修长型俑

1. 修长型俑正面 2. 修长型俑背面

徐州博物馆藏 徐州博物馆供图

三 修长型俑的年代及其流传溯源

修长型俑出自洛阳,其年代为北魏洛阳时代。有学者将北魏洛阳时代墓葬的随葬品分为三期:第一期,相当于孝文帝迁洛至宣武帝时期(494-515);第二期,相当于孝明帝熙平年间至正光年间(516-525);第三期,相当于孝明帝孝昌年间至孝武帝时期(525-534)[11]。那么,修长型俑流行于哪一时期呢?

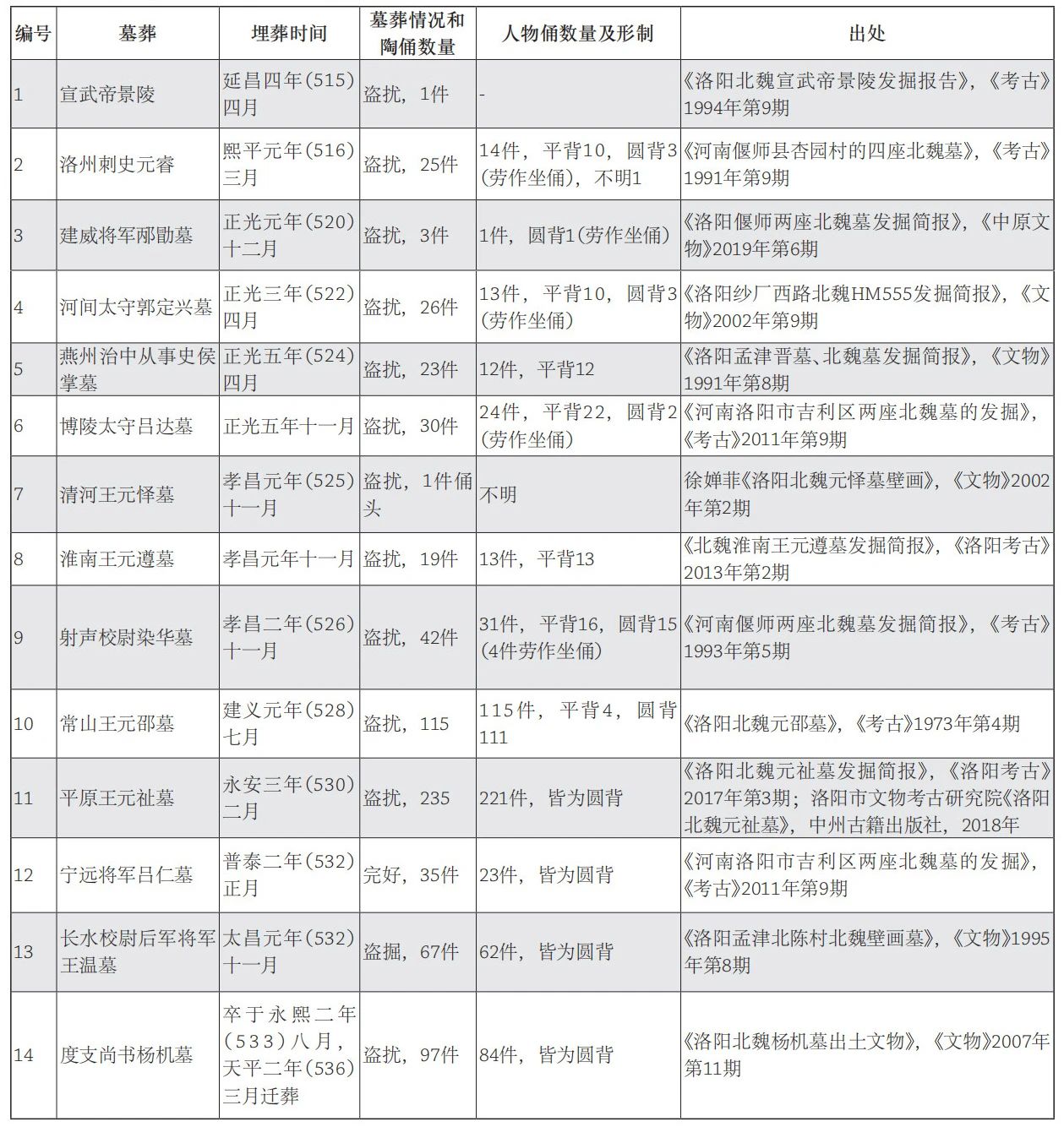

截止目前,洛阳调查发掘的北魏墓有近200座,公布资料的有60余座。由于墓葬被盗严重,仅有25座墓出土陶俑,其中纪年墓有14座[附表一]。[附表一]反映的信息主要有两点:一是出土有人物俑的墓葬年代均为洛阳时代第二、三期,第一期资料缺如;二是陶俑有平背俑和圆背俑两种,以孝昌二年(526)为界线,之前以平背俑为主,之后以圆背俑为主,建义元年(528)之后平背俑消失,即平背俑的流行时间是熙平元年至建义元年(516-528)。关于洛阳时代第一期墓中是否随葬陶俑的问题,学界有不同看法,有的认为有[12],有的认为没有[13]。通过对陶俑资料与文献资料的梳理、研究,本文认为,在北魏洛阳时代第一期墓中流行随葬陶俑,修长型俑便是其中的一种类型。理由如下。

[附表一] 洛阳北魏纪年墓与出土陶俑情况一览

首先,北魏墓中随葬陶俑的做法早在平城时代中期(太武帝时期)已经开始,到平城时代后期(孝文帝太和年间)“随葬俑群及相关器物已形成固定的四大组合”[14]。北魏洛阳时代的墓葬文化是对平城时代后期确立的以“晋制”墓葬特征为框架的墓葬制度的继承与丰富[15]。所以,北魏洛阳时代第一期墓葬随葬陶俑顺理成章。目前,洛阳考古材料中不见第一期的陶俑,主要原因是缺乏保存完整的墓葬材料。“瀍河两侧的北邙山域,是北魏统治集团的一个大墓区。这个大墓区,既包括了帝陵,又包括了元氏皇室、‘九姓帝族’‘勋旧八姓’和其他内入的‘余部诸姓’以及此外的一些重要降臣的墓葬。”[16]而“自民国初元至民国二十五六年的近30年内,邙山的北魏墓葬几乎全部被盗掘了”[17]。因此,不能因为考古材料中没有发现洛阳时代第一期的陶俑就否定其存在。

其次,《洛阳出土石刻时地记》(下文简称《时地记》)的记录证明,洛阳时代第一期墓中有随葬陶俑[18]。《时地记》记录了洛阳古墓葬在清末民初至1946年间被盗掘出土的墓志碑刻情况,书中收录247件北魏墓志(出自225座墓,有22对夫妇墓志同出一墓),每件墓志条目记录内容包括墓志题目、年号年月、出土时间、地点、有无墓冢等,有些条目还有墓主信息、出售价格、伴出文物流散情况等。其中有50多个条目中提到出土的陶器,虽然只有孝昌二年江阳王元乂墓志条目中明确提到“文、武陶俑和陶马”,但笔者推测,除了时间较早的几座墓之外,其余条目所说的陶器当中一定包括陶俑,尤其是那些特别指出陶器的“精”“大”和售价几百上千元的条目[附表二]。《时地记》中有4个条目记录了墓志的售价,这也为陶器中包括陶俑的推测提供了间接证据。记录墓志售价的条目是:太和二十三年(499)元弼墓志,石长、宽均60厘米,售价350元;景明四年(503)献文帝第一品嫔侯夫人墓志,石长、宽40厘米,售价30元;熙平元年(516)元广墓志,石长57厘米,宽49厘米,售价350元;正光二年(521)冯迎男墓志,石长、宽34厘米,售价80元[1]。当中最有参考价值的是冯迎男墓志条目,不仅记录了墓志售价,同时还记录了墓中陶器的情况和售价——“出土陶器甚精,售价数百元”,正光二年的冯迎男墓中肯定随葬有陶俑,正是因为有了精致的陶俑,陶器才能卖出远远高于墓志的“数百元”的高价。[附表二]列出的25座墓,年代属于第一期的有11座,前4座墓不能确定是否有陶俑,但李蕤、元绪、元诠、元珍4座墓(单人葬墓)[2]出土“精”“大”的陶器中一定有陶俑,其中李蕤墓时间最早,为正始二年(505),比现有的考古资料要早11年。因此,洛阳时代第一期墓中至迟在宣武帝正始二年时陶俑已经出现。

[附表二] 《时地记》 中提及随葬陶器墓志条目一览

第三,修长型俑的形制和服饰风格表明他们是洛阳时代第一期的俑型。孝文帝迁都洛阳后强制推行一系列汉化改革,改革政策中有“禁胡服”一条。孝文、宣武两朝是禁令执行最严格的时期。太和二十年(496)和二十三年孝文帝发现洛阳街头仍有妇女穿着胡服,对执法不力的大臣给予严厉斥责。宣武帝多次重申先帝迁都改制的国策不可逆转。胡服禁令在当时不仅影响了人们的现实生活,也在墓葬陶俑上打下深刻的时代烙印。平城时代和洛阳时代的陶俑最大的差别是服饰变化,这种变化不是后者对前者的全盘否定,而是既有创新又有融合,创新是主流。13件修长型俑中有8件是头戴笼冠或平巾帻,身穿宽袖襦裙或裲裆甲的俑,笼冠、平巾帻、宽袖襦裙和裲裆甲是典型的汉式衣冠,有2件是头戴风帽,身穿袴褶的俑,但风帽和袴褶均经过改造(风帽由平城时期的高屋长垂裙变成圆顶小风帽,窄袖褶服变成广袖,窄袴腿变成大口袴)。有9件陶俑露出衣领或衣襟,其中有8件是右衽。说明修长型俑处在一个胡服禁令得到严格执行的时期。

第四,修长型俑已经形成了俑群组合,具备俑群的基本功能。陶俑具有标识等级和身份的功能,陶俑种类配置、体量大小和数量多少直接与等级相关。目前发现的修长型俑虽然不多,但种类不少——有文官俑、文吏俑、武士俑、武吏俑和侍从俑等,俑的体量大而且分出层次:70厘米以上(1件,文官俑)、60-70厘米(5件,文吏俑3件,武吏俑2件)、50-60厘米(1件,文吏俑)、30-40厘米(2件,武吏俑)、20-30厘米(4件,侍从俑),表明修长型俑的俑群组合已经形成。

另一个值得关注的是,修长型俑中高度超过50厘米的“大体量”俑有7件,占总数的一半多。大体量陶俑在平城时代后期墓葬中已经出现[21],修长型俑沿袭并发展了这种做法,但在洛阳时代第二、三期却很少见到这样的大体量陶俑。目前洛阳时代第二、三期墓中出土的体量最大的俑是正光三年(522)郭定兴墓中的高42.3厘米文吏俑,其余墓中出土的最高陶俑为30-37厘米[22]。虽然显贵当时的清河王元怿墓因被盗扰陶俑情况不详,但是同样受到胡太后亲待并与元怿同年同月同日追封、迁葬的中山王元熙墓中出土的镇墓武士俑,其高度只有38.3厘米[23],说明北魏洛阳时代的陶俑在体量方面存在由大变小的趋势,即北魏洛阳时代第二、三期基本没有大体量陶俑存在的环境了。此外,10号和11号俑足下均有椭圆形底座,这种做法亦见于平城时代晚期,不见于洛阳时代第二、三期。

以上种种现象表明,修长型俑是介于平城时代后期与洛阳时代第二、三期之间陶俑类型。任何一种事物一般不会突然出现或者消失,修长型俑被比例正常的陶俑取代应该经历了一个过程,即修长型俑的使用年代可能下延至孝明帝熙平、神龟年间。

四 重新发现修长型俑的意义

“北朝是中国古代陶俑发展变化的重要历史时期,上承西晋十六国形成的规范,下启隋唐陶俑发展之高潮。”[24]考古发现显示,北魏洛阳时代是北朝陶俑发生巨大变化的一个时期。孝文帝迁都洛阳和实行汉化改革对北魏社会产生的影响是巨大、深刻和全方位的,反映在墓葬陶俑上,是陶俑的面貌发生了由平城时代的鲜卑式到洛阳时代的汉式的巨大改变。这种变化首先发生在洛阳,随后影响到周边地区和后来的东魏、北齐乃至隋唐。由于缺少考古资料,汉式陶俑的出现时间一直悬而未决。虽然修长型陶俑早在20世纪二三十年代即已面世,但因是盗掘出土且多远藏海外而少为人识。修长型俑的重新发现对研究北魏时期墓葬陶俑的发展、演变具有一定的意义,具体表现在以下三个方面:

第一,丰富了北魏墓葬陶俑资料,填补了北魏洛阳时代第一期陶俑资料的空白。

第二,为进一步了解孝文帝迁都洛阳后实行的服饰改革情况提供了新材料。

在论及孝文帝迁都洛阳后实行的服饰改革及其成效时,学者会引用洛阳龙门石窟宾阳中洞里的《孝文帝礼佛图》[25],通过图中人物的衣冠发式和伞盖、羽葆等物品来说明汉化政策取得的显著效果。较之石窟中的《礼佛图》,墓葬陶俑无疑更贴近现实生活,能够更多更好地反映当时流行的冠服样式。现知修长型俑的冠服及搭配样式已有六种,为了解北魏迁都初期服饰情况提供新材料。

第三,为确定徐州狮子山北朝墓的年代提供了证据。

出土4件修长型俑的徐州狮子山北朝墓的年代有北齐[26]和北魏[27]两种看法,修长型俑的重新发现从一个侧面证明该墓应为北魏墓。南北朝时期,徐州地处南北交界之地,其重要性在不同时期有着很大的差异。太和十九年(495)“四月庚子,(孝文帝)车驾幸彭城”[28]。“北魏迁洛以后,徐州地区的地位迅速窜升。……派驻徐州的官员身份都很高,不是尉元、薛野䐗等重臣,就是宗室或亲王,如元法僧、元祐、元嘉、元澄、元英、元孚、元昞、北海王元颢、安丰王元延明、京兆王元愉等。”[29]北魏洛阳时期,徐州与洛阳的联系十分密切,在官府强势推行和人口频繁流动下,汉化之风势必影响到徐州,京师流行的修长型俑出现在徐州地区的墓中当在情理之中。尽管文化传播存在着滞后性,但流行时间不长的修长型俑不会到北齐时才传到徐州并被使用,因此可以确定徐州狮子山墓的年代应是北魏时期。

总之,修长型陶俑出自洛阳地区,流行时间约在孝文帝迁都洛阳之后至宣武帝时期。

附记:本文承蒙加拿大皇家安大略博物馆马凯芳女士、故宫博物院达微佳女士、徐州博物馆宗时珍女士和中国国家博物馆霍宏伟先生提供陶俑图片及信息,谨致谢忱。

[1]苏健、王绣《洛阳出土陶俑艺术概论》,《中原文物》1984年第3期,第93-98页;杨泓《北朝陶俑的源流、演变及其影响》,《中国考古学研究——夏鼐先生考古五十年纪念论文集》,文物出版社,1986年,第268-276页;商春芳《洛阳北魏墓女俑服饰浅论》,《华夏考古》2000年第3期,第71-76页;张金茹《北朝陶俑冠服》,《文物春秋》2000年第4期,第58-62页;古顺芳《大同北魏乐舞俑初探》,《文物世界》2004年第6期,第3-7页;刘俊喜、左雁《大同北魏墓群人物服饰浅议》,《山西省考古学会论文集(四)》,山西人民出版社,2006年,第199-203页;郭画晓《洛阳北魏彩绘陶俑》,《文物世界》2009年第5期,第3-7页;张全民《略论关中地区北魏、西魏陶俑的演变》,《文物》2010年第11期,第63-70页;李雁、刘斌、潘海民《北魏平城与洛阳墓葬陶俑之比较》,《中国国家博物馆馆刊》2013年第2期,第73-82页;董雪迎《北朝晚期单模陶俑研究》,《文物春秋》2020年第6期,第18-28页;古顺芳、吕晓晶《北魏平城墓葬陶俑演变的阶段性》,《古代文明》第14卷,上海古籍出版社,2020年,第94-126页;倪润安《光宅中原:拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,上海古籍出版社,2022年。硕士论文有:辛龙《陶俑制作工艺的研究》,西北大学硕士学位论文,2010年;高移东《北魏墓葬出土陶俑研究》,暨南大学硕士学位论文,2014年;吕帆《山西地区北朝陶俑研究》,赤峰学院硕士学位论文,2019年等。

[2]乔治·克劳佛斯(1871-1925),爱尔兰裔英国商人。1896年,克劳佛斯在中国天津设立永福洋行,经营皮货商贸生意。20世纪初期中国社会发生剧烈变革,因地缘关系,天津的古玩、艺术品市场异常活跃。克劳佛斯利用职业之便从事中国艺术品的收集买卖,成为伦敦古董市场的主要供应商。1918年,他开始为加拿大皇家安大略博物馆收集中国文物。1918至1925年克劳佛斯为该馆收集了8千多件中国文物。

[3]吕章申主编《海外藏中国古代文物精粹·美国费城艺术博物馆卷》,安徽美术出版社,2017年,第17页。

[4]陶俑信息系自美国费城艺术博物馆官网。https://philamuseum.org/collection/object/142184,查阅时间:2024年7月16日。

[5]该修长型俑具体信息,详见:https://www.sohu.com/a/305432716_528935,查阅时间:2024年1月6日。

[6]前揭杨泓《北朝陶俑的源流、演变及其影响》,第268页。

[7]曹者祉、孙秉根编《中国古代俑》,上海文化出版社,1996年,第148页。

[8]通过观察加拿大皇家安大略博物馆藏俑,发现除1号、5号俑外,其余陶俑的躯干和双臂不是一次成型的,双臂和衣袖部分均单独制作然后与躯干粘接,躯干部分仍是平背,与手臂部分粘接后又进行细部雕刻(刻出腰带、衣纹等)。这种情形在形制相同的6号、7号陶俑上表现最明显,两俑的衣袖大小和后背衣纹差别显著。故据其制作工艺而言,均为平背俑。关于修长型俑的制作工艺问题将另文讨论。

[9]上文未将徐州出土修长型俑列入统计之列,一方面,二者出土时间有别,徐州修长型俑集中出土于20世纪五十年代之后;更重要的是,徐州出土修长型俑的制作工艺、服饰特征与前者明显有别,二者呈现的地域特征差异明显,当产自不同地区,故作区分。

[10]前揭曹者祉、孙秉根编《中国古代俑》,第231页。

[11]前揭倪润安《光宅中原:拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,第236页。

[12]如白炳权认为:“从元睿墓中成熟的俑具模型来看,此前应当经过一段时间的积累与改造。因此,文吏俑的制作可以追溯到北魏迁洛之初。”白炳权《班剑仪卫:北魏洛阳时代墓葬门卫图像研究》,《形象史学》总第二十一辑,中国社会科学出版社,2022年,第210页。

[13]如古顺芳、吕晓晶认为:“在北魏晚期都城洛阳地区,迄今未有发现孝文帝迁洛后至宣武帝时期的陶俑。可见平城时代与洛阳时代的衔接阶段是墓葬陶俑完全衰落的过程。”前揭古顺芳、吕晓晶《北魏平城墓葬陶俑演变的阶段性》,第125页。倪润安亦认为:“第一期基本没有发现陶俑及模型明器,是平城旧式陶俑遭废、洛阳新式陶俑尚未确立之间的空档期。”前揭倪润安《光宅中原:拓跋至北魏的墓葬文化与社会演进》,第238页。

[14]前揭古顺芳、吕晓晶《北魏平城墓葬陶俑演变的阶段性》,第126页。

[15]倪润安《北朝至隋代墓葬文化的演变》,《社会科学战线》2022年第2期,第88页。

[16]宿白《北魏洛阳城和北邙陵墓——鲜卑遗迹辑录之三》,《文物》1978年第7期,第48页。

[17]洛阳市文物考古研究院编《邙山陵墓群考古调查与勘测第一阶段考古报告》(上册),文物出版社,2018年,第374页。

[18]郭培育、郭培智主编《洛阳出土石刻时地记》,大象出版社,2005年。

[19]4方志石尺寸均采自北京图书馆金石组编《北京图书馆藏中国历代石刻拓本汇编》,中州古籍出版社,1989年。其中元弼、侯夫人墓志见第三册第41页、第60页,元广、冯迎男墓志见第四册第39页、第104页。

[20]元融、元悦是夫妻合葬墓,夫妻下葬时间不同,陶器归属无法确定。元融妃穆氏葬于永平二年,元融葬于孝昌三年,墓中以“一千一百元售”出的陶器、铜器或许大多数是元融下葬时放入的。元悦葬于永平四年,其妃冯氏葬于正光五年,精美的陶器有一部分应是元悦下葬时的。

[21]如“太和元年(477)宋绍祖墓出土2件镇墓武士俑,其中标本1,高47.5厘米,手、下肢失落。”山西省考古研究所、大同市考古研究所《大同市北魏宋绍祖墓发掘简报》,《文物》2001年第7期。另如“太和八年(484)司马金龙墓出土2件大俑,残高54.5厘米。”山西省大同市博物馆、山西省文物工作委员会《山西大同石家寨北魏司马金龙墓》,《文物》1972年第3期。年代与宋绍祖和司马金龙墓接近的大同雁北师院北魏M2出土2件镇墓武士俑,其中1件(M2:83)保存完好,高68厘米。大同市考古研究所编《大同雁北师院北魏墓群》,文物出版社,第44、165页。[22]正光五年(524)侯掌墓2件镇墓武士俑高35厘米;正光五年吕达墓文吏俑高36.4厘米,武士俑高35.5厘米;建义元年(528)元邵墓3件镇墓武士俑高30厘米;永安三年(530)元祉墓1件镇墓武士俑高32.1厘米;太昌元年(532)王温墓2件镇墓武士俑高30厘米;永熙二年(533)杨机墓2件镇墓武士俑高32.2厘米。

[23]徐婵菲、沈辰《洛阳出土北魏元熙元纂墓陶俑(上)》,《洛阳考古》2019年第2期,中州古籍出版社,2019年,第46-53页;徐婵菲、沈辰《洛阳出土北魏元熙元纂墓陶俑(下)》,《洛阳考古》2020年第1期,中州古籍出版社,2020年,第70-77页。

[24]前揭张全民《略论关中地区北魏、西魏陶俑的演变》,第63页。

[25]宾阳中洞开凿于宣武帝景明元年,是宣武帝为父母孝文帝和文昭太后祈福所建,完工于孝明帝正光四年。宫大中《龙门石窟艺术》,人民美术出版社,2002年,第202-204页。

[26]前揭曹者祉、孙秉根编《中国古代俑》,第231页;徐州博物馆编《古彭遗珍:徐州博物馆馆藏文物精选》,国家图书馆出版社,2011年,第127页。

[27]韦正、乔苏婷《论江苏徐州地区南北朝墓葬中的陶俑》,《东南文化》2019年第6期,第65-73页。

[28]《魏书》卷七《高祖纪》,中华书局,1974年,第177页。

[29]前揭韦正、乔苏婷《论江苏徐州地区南北朝墓葬中的陶俑》,第71-72页。

作者:徐婵菲(洛阳市考古研究院);沈辰(山东大学历史文化学院、加拿大皇家安大略博物馆)

原文刊于:《故宫博物院院刊》2024年 第11期

责编:昭晣 韩翰