文博信息

江南水城 瑰玮诡谲 常州淹城遗址述略

摘要: 淹城遗址淹城遗址位于常州武进区湖塘镇,东南濒太湖,西南与滆湖为邻。淹城始筑于西周晚期,主要使用于西周晚期至春秋早期,在春秋中期基本废弃。淹城遗址地面遗迹保存较为完整,是东南地区先秦时期重要的城址,1988年被列为全国重点文物保护单位。鸟瞰淹城,三城三河,城垣高耸,城壕深广,形制独特,遐想万千。发现与探索淹城遗址及附近的高大土墩早在汉 ...

淹城遗址

淹城遗址位于常州武进区湖塘镇,东南濒太湖,西南与滆湖为邻。淹城始筑于西周晚期,主要使用于西周晚期至春秋早期,在春秋中期基本废弃。淹城遗址地面遗迹保存较为完整,是东南地区先秦时期重要的城址,1988年被列为全国重点文物保护单位。鸟瞰淹城,三城三河,城垣高耸,城壕深广,形制独特,遐想万千。

发现与探索

淹城遗址及附近的高大土墩早在汉代便引起关注,关于淹城最早的文字记载见于《越绝书》。宋代,淹城城壕干涸,常有古木显露而出,其中可能不乏舟楫、木质工具等。《咸淳毗陵志》记载:“旧传水涸,斫得朽木,可宿火,近岁尚有之。”

1935年,卫聚贤及陈志良、金祖同等学者先后对淹城遗址进行过考古调查,初步推断淹城为一处古代遗址。随后陈志良撰写《奄城访古记》,将调查成果公布于世。后收录于《奄城金山访古记》一书,由于右任题签,常州籍著名历史学家吕思勉作跋。1936年2月,“金山奄城古物展览”在上海文庙路民教馆举行,展出石器、陶片千余件,引起江浙等地学者对吴越文化史迹的关注,进而成为“吴越史地研究会”成立的缘起之一。

新中国成立后,当地村民在农业生产中在淹城遗址范围内陆续发现大量文物,如各类印纹硬陶、原始瓷等。尤其是在清挖城壕淤泥时,出土了一批珍贵文物,如独木舟、青铜尊、青铜矛、青铜剑和句鑃等。

1986—1991年,淹城遗址先后经历了5次正式考古发掘。1986年,解剖子城、内城、外城三道城垣,初步了解三道城垣的结构。1987年,发掘淹城遗址外的干家墩,并对城内湮没的古河道进行钻探,初步确定河道的分布情况。1988—1989年,在子城内进行发掘,了解子城内的堆积情况。1990年,对子城进行第二次发掘,通过探沟了解城址堆积情况,初步判断淹城遗址的筑城年代和建造方法。1991年,发掘外城西侧土墩墓头墩,确定城内土墩墓年代。这5次考古发掘,合计发掘面积1800平方米,并发掘土墩墓2座。此外,2000年抢救性清理土墩墓1座。

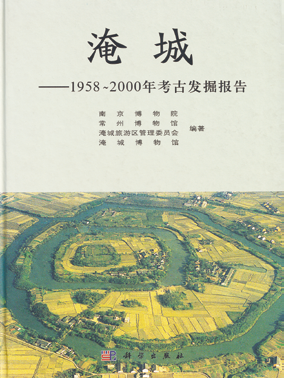

《淹城—1958~2000 年考古发掘报告》书影

遗迹与结构

淹城遗址地处武进中部的冲积湖积平原区,城内水域面积较大,原生环境接近沼泽湿地。城外水网密布,城壕与外界水系交互相通,甚至可以和长江、滆湖、太湖连接。

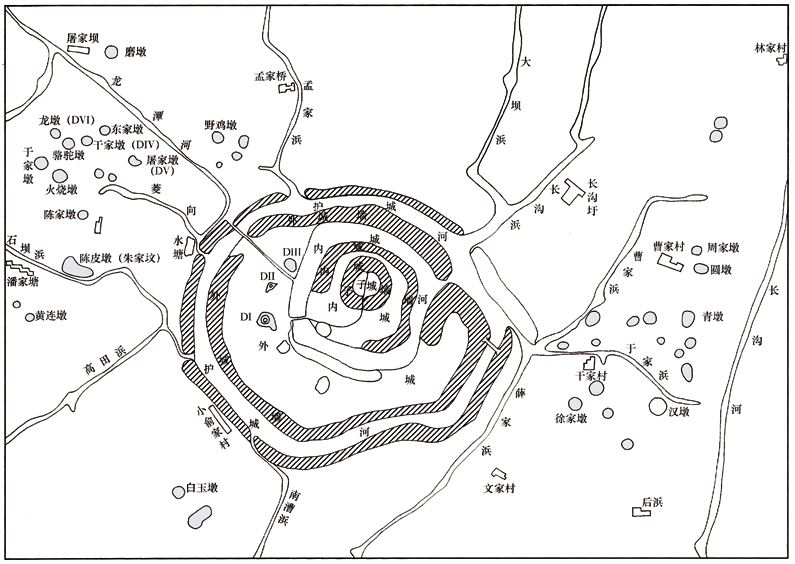

淹城遗址平面

通过勘探与发掘,基本探明了淹城的形制结构。淹城东西长850米,南北宽750米,建有城垣四重,即子城垣、内城垣、外城垣和外城廓,其中子城垣、内城垣和外城垣外均有城壕,只有西面有一出口通道。从而形成子城、内城和外城的空间结构,这三重空间层层递进,以水为隔,相对独立,又相互联系。外城呈不规则圆形,周长约2500米,南北对径600余米,东西对径800余米。内城位于外城东北,略近方形,周长约1500米。子城位于内城西北,呈圆角方形,周长约500米,子城内发现有灰坑、柱洞和水井等遗迹。淹城既有堆筑的高大城垣,又大面积开挖城壕,内外城壕相通,且与周边水系贯通。可以想见,筑城、挖壕之初,应当经过了周密的规划与设计,利用了原有自然地势与沟河。因此,地处江南水乡的淹城具有“水城”的特征。

外城河

淹城遗址内外均有土墩墓分布。内城垣西边与外城垣之间,由南而北有三座并列的土墩墓,高约10米,分别是头墩、肚墩和脚墩。20世纪80年代,淹城遗址外围尚存土墩墓近80座,其中经过主动发掘或抢救性清理的有干家墩、屠家墩和龙墩。在淹城遗址周边还分布有留城、胥城和前墩城等年代相近、关系紧密的城址,但均保存较差。

子城城壕

子城水井出土印纹硬陶

器物与社会

淹城遗址出土和采集了大量文物,其中可复原器物约850件,主要为周代遗物。陶片统计结果显示,泥质陶约占40%,夹砂陶约占15%,硬陶约占40%,原始瓷约占5%。陶器表面有拍印纹饰,主要包括方格纹、菱形填线纹、水波纹、席纹和叶脉纹等,时常以纹饰组合的形式出现。印纹硬陶和原始瓷是吴越文化的典型遗物,大量出土于江南土墩墓。

淹城旅游文化区

青铜器主要出土于淹城遗址内城河,既包括斧、锛、锸和锯镰等工具,也包括剑、矛和镞等武器,还有鼎、尊、三轮盘、牺盉、三足匜和句鑃等礼器。三轮盘底部装有三个车轮,前一后二,前轮安装于盘底,后轮安装在盘体两侧,前轮两侧各伸出一兽体。兽头部分眼、嘴、角分明,兽颈饰鱼鳞纹,兽背有一对羽翅,盘腹饰云雷纹。牺盉腹部有弯曲的牛首流,牛角向上并拢,鼓目圆睁,颈部以两道弦纹勾勒出牛的项圈,牛前胸鼓起形成流的根部,便于器腹的液体顺畅流出而不至于壅滞。与流对应的尾部有一长条形鋬,鋬饰三角云纹。器腹及牛首项圈以下通体饰细密的鳞纹,牛首饰几何纹。三轮盘、牺盉造型奇特,纹饰精美,颇具巧思,体现了地域文化特色,为庄严肃穆的周代礼仪注入了一股鲜活的灵气。句鑃是编列打击乐器,合瓦形腔体,口部弧曲,扁长柄,通常插植于器架或地面进行演奏,主要出土于吴越地区。在国家崛起的同时,吴越民族的文化个性也随之凸显,句鑃就是其中礼乐文化最典型的代表。

图① 原始瓷鼎 图② 原始瓷筒形罐 图③ 印纹硬陶坛 图④ 青铜尊 图⑤ 青铜鼎 图⑥ 青铜句鑃 图⑦ 青铜三轮盘 图⑧ 青铜牺盉

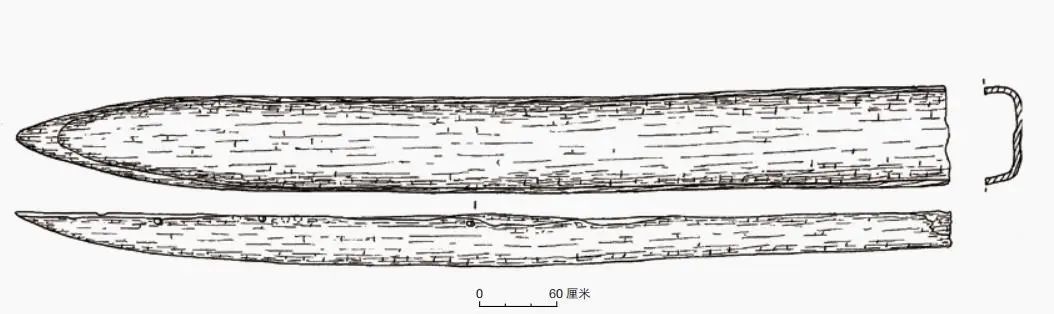

20世纪50—70年代,淹城内城河中先后出土了4条独木舟,长4—10米,有楠木、槠木两种材质,刳木而成。与常见独木舟两头尖翘不同,淹城4条独木舟均为尖首方尾形,头部翘起,尾部敞开,部分保存较好的舟体两侧还留有圆形凿孔。有学者认为这种独木舟的功能类似“泥橇”,利用舟体两侧圆孔绑绳牵引,在沼泽湿地环境中拖行,运送物品或清理城壕淤土,是当时重要的运输与生产工具。

淹城遗址出土独木舟

性质与功能

关于淹城遗址性质的讨论历来存在争议,莫衷一是。1983年,江苏省考古学会下属的吴文化研究会组织召开过一次以吴国古城址为中心议题的学术会议,淹城遗址的性质是会议讨论的焦点。

东汉《越绝书》载:“毗陵县南城,故古淹君地也。”民国时期的陈志良也认为淹城遗址为西周初年周公东征后山东地区奄人南迁所建,顾颉刚亦持此说,影响甚广。这种观点单纯地将“淹城”的“淹”与今山东一带的古“奄国”的“奄”视为一同。另有观点认为,淹城遗址是吴王寿梦第四子季札的封邑,主要依据今常州为季札封地古延陵的传说。第三种观点认为,淹城是吴国中期营建的都邑或军事堡垒,与丹阳葛城、无锡阖闾城、苏州木渎古城共同构成吴国政治中心迁徙的历史脉络。第四种观点认为,淹城遗址是吴国一处举行仪式性活动的礼制场所—辟雍,淹城三城三河形如辟雍、玉璧,可能是对天的模拟,辟雍不仅仅是苑囿,其实也是为天子、诸侯习射、祭祀礼仪活动服务的。

价值与意义

20世纪30年代淹城遗址的考古调查是常州地区最早的田野考古尝试,并与湖州钱山漾、杭州古荡、杭县良渚等一系列考古活动,成为探索环太湖地区早期历史的先声。由此开展的学术活动,如出版论著、举办展览、组建学会,引发了学术界对东南地区史前文化、吴越文化的关注。同时,也在一定程度上推动了近代考古知识的发展与传播。

淹城独特的三城三河形制结构在先秦城址中独树一帜,是江南水城的早期代表,对于研究古代城市规划、水资源利用等有着重要的价值与意义。遗址出土了一批重要文物,尤其是风格诡谲的青铜礼器,见证了周代常州地区土著族群的物质文明。

常州市武进区博物馆展出独木舟

围绕淹城遗址形成丰富多元的文化遗产,除了宏伟的城址景观,历史上还产生了一批民间传说在淹城遗址周边广为流传,如“双龟造河”“淹王斩女”“岳飞屯兵淹城”等,现已纳入江苏省级非物质文化遗产代表作名录。同时,当地政府确定了“城内原生态保护、城外保护利用”的策略,一处范围更宏大、内涵更丰富、形式更活泼的淹城旅游文化区呈现在世人面前。

时至今日,淹城仍有诸多方面隐匿在历史的迷雾中,为我们留下了许多未解之谜,等待我们去探索,发掘其内涵与魅力。

淹城广场

(作者为常州市武进区博物馆副研究馆员)