文博信息

博物馆里的中秋节/月明团圆时 相约陕考博

摘要: 中秋之源 “海上生明月,天涯共此时。”又到一年中秋节,一盘月饼,一轮明月,家人团聚在一起共度佳节。 中秋节,又称“月夕”、“仲秋节”、“团圆节”,是中国四大传统节日之一,时间为农历八月十五,因其恰值三秋之半,故得此名。起源于先秦,普及于汉代,定型于唐朝,正式定立于北宋,盛行于宋朝以后。 中秋一词,最早见于《周礼·夏官司马·大司马》 ...

中秋之源

“海上生明月,天涯共此时。”又到一年中秋节,一盘月饼,一轮明月,家人团聚在一起共度佳节。

中秋节,又称“月夕”、“仲秋节”、“团圆节”,是中国四大传统节日之一,时间为农历八月十五,因其恰值三秋之半,故得此名。起源于先秦,普及于汉代,定型于唐朝,正式定立于北宋,盛行于宋朝以后。

中秋一词,最早见于《周礼·夏官司马·大司马》:“中秋,教治兵。”从汉代开始,由祭月、礼月逐步形成赏月之风。据记载,在汉代时,有在中秋之日敬老、养老,赐以雄粗饼的活动。晋时亦有出现中秋赏月之举的文字记载。唐代,中秋风俗在中国北方地区逐渐流行,许多诗人的名篇中都有咏月的诗句。如韦庄的《送李秀才归荆溪》云:“八月中秋月正圆,送君吟上木兰船。”司空图《中秋》云:“此夜若无月,一年虚过秋。”白居易的《八月十五日夜湓亭望月》云:“西北望乡何处是,东南见月几回圆。”北宋时期,正式定阴历八月十五为“中秋节”。如孟元老《东京梦华录》载:“中秋节前,诸店皆卖新酒,重新结络门面、彩楼、花头、画竿、醉仙锦施。......中秋夜,贵家结饰台榭,民间争占酒楼玩月。”

中秋之风

祭月

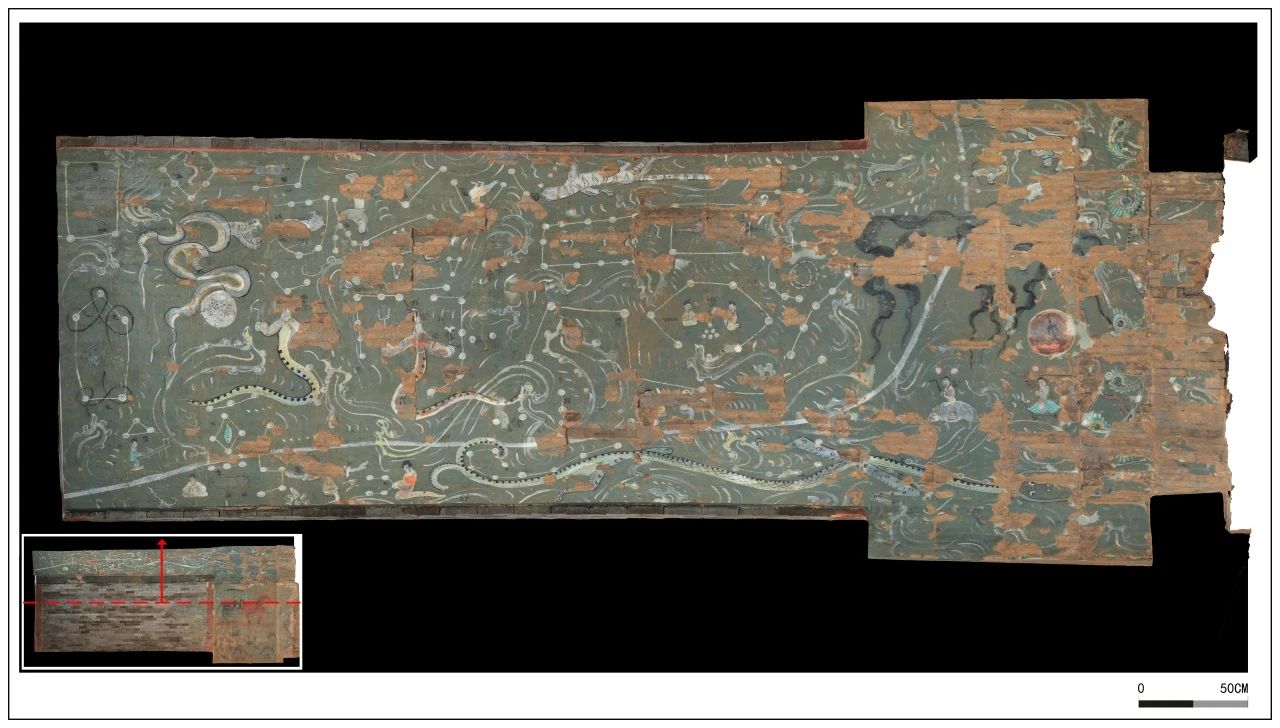

“明月几时有,把酒问青天。”中秋节源自先民对天象的崇拜,由上古时代秋夕祭月演变而来。我馆展出的陕西靖边杨桥畔渠树壕东汉壁画墓天文图,以北斗为中心,以“四宫”“二十八宿”为边界,描绘了天象中的主要星官,大多数星官不仅绘有星数、星形,还有与之相应的题名以及仙人、异兽表征的“象”;首次大批量将星宿的形状、星数、神像、提名相结合,为准确认证二十八宿与中外星宿提供了科学依据。贯穿整幅星图的“长白线”反映了中国式“黄道”体系形成的重要信息。

祈福

“但愿人长久,千里共婵娟。”汉代《孟冬寒气至》中云“三五明月满,四五蟾兔缺”,唐代曹松诗云“无云世界秋三五,共看蟾盘上海涯”,称月宫为蟾盘。古人观念中月属阴,主母性,主生育。在古人的眼中,太阳是一种鸟,被称之为“金乌”,而月亮则是“金蟾”。阳鸟阴蟾因此进入传统的宇宙观系统,成为阴阳观的象征标志。从史前时代开始,蟾蜍的形象就作为神物进入到信仰体系。先民们对蟾蜍类生物产生好感,是因为蟾大肚如孕妇且非常多产,因而成为生殖崇拜的象征。蟾/蛙的图像,最早出现在彩陶上,它在仰韶文化时进入到陶工的艺术创作中。馆内展出的浮雕蛙纹陶釜,出土于西安市高陵区杨官寨遗址北区环壕H900,是仰韶中期(距今5700——5000年)的陶塑炊具鼎盛之作。红陶浮雕蛙纹釜高9厘米,口径26厘米,最大腹径29厘米。釜呈扁圆,圜底。釜口外侈,为腰子形口,短颈,圆唇。杨官寨陶工用细腻的红陶泥和夸张的艺术力,为我们呈现出一尊活灵活现的蛙神。在斜而略弧的肩部,腰子形顶部,是鼓圆凸起的蛙眼,隆起的蛙鼻,还有一对出气小孔;一张巨大的隆起向上弯曲内凹的嘴;两侧对称颇有力的蛙的双肢,像是在奋力地划动。

饮茶

“桂子月中落,天香云外飘。”中秋节自古便有祭月、赏月、吃月饼、看花灯、赏桂花、饮酒茗茶等习俗。据史书记载,中秋节自唐代成为官方认定的全国性节日。在宋代,逐渐演变成一个全民皆庆的节日,文学作品中已出现“小饼如嚼月,中有酥和饴”的节令食品。中秋佳节,一家人围坐在一起,品茗赏月,吟诗作画,以香茗为纽带,传递祝福与关怀。我馆第四展厅展出的蓝田北宋吕氏家族墓园出土的茶具,是北宋茶具最完整的一次考古发现。既有常见的茶盏、盏托、执壶等,又罕见地出土了茶碾、炙茶铛、煮茶铫子、铁鼎和茶筅等,涵盖烹茶、点茶、散茶三种饮茶方式的所有器具,体现了北宋士人对茶礼的重视,也是当时饮茶习俗的真实反映,下图这件黑釉金兔毫纹盏便是其中的精品。

中秋之愿

古老的礼俗与众多神话传说,如嫦娥奔月、吴刚伐桂、唐明皇游月宫等,为中秋节注入丰富内涵。经过千百年的传承演化,最终,阖家团圆、亲友团聚,成为中秋节的主流文化内涵。中华民族自古尚“圆”,体现着古人祈求团圆和睦、生活圆满的文化情结。中秋节融合了“圆”符号的文化内涵,正如“天上月圆,人间团圆”。皎洁圆月之下寄托思念故乡,思念亲人之情,祈盼丰收、幸福之意。

供稿:华瑞

指导:刘思哲

编辑:李懿

初审:郭艺

终审:孙伟刚