文博信息

十大考古参评项目|云南晋宁河泊所遗址

摘要: · 项目概况 ·一遗址概况河泊所遗址位于云南省昆明市晋宁区上蒜镇,地处滇池东南岸最肥沃的湖滨冲积平原,东北距石寨山古墓群约1公里。遗址总面积约12平方公里,核心区面积3平方公里,是云南高原已知规模最大、延续时间较长、文化内涵较丰富的商周至秦汉时期的大型中心聚落遗址,是研究西南边疆考古及相关历史的重要考古学遗存(图1)。图1 河泊所遗址位 ...

· 项目概况 ·

一遗址概况

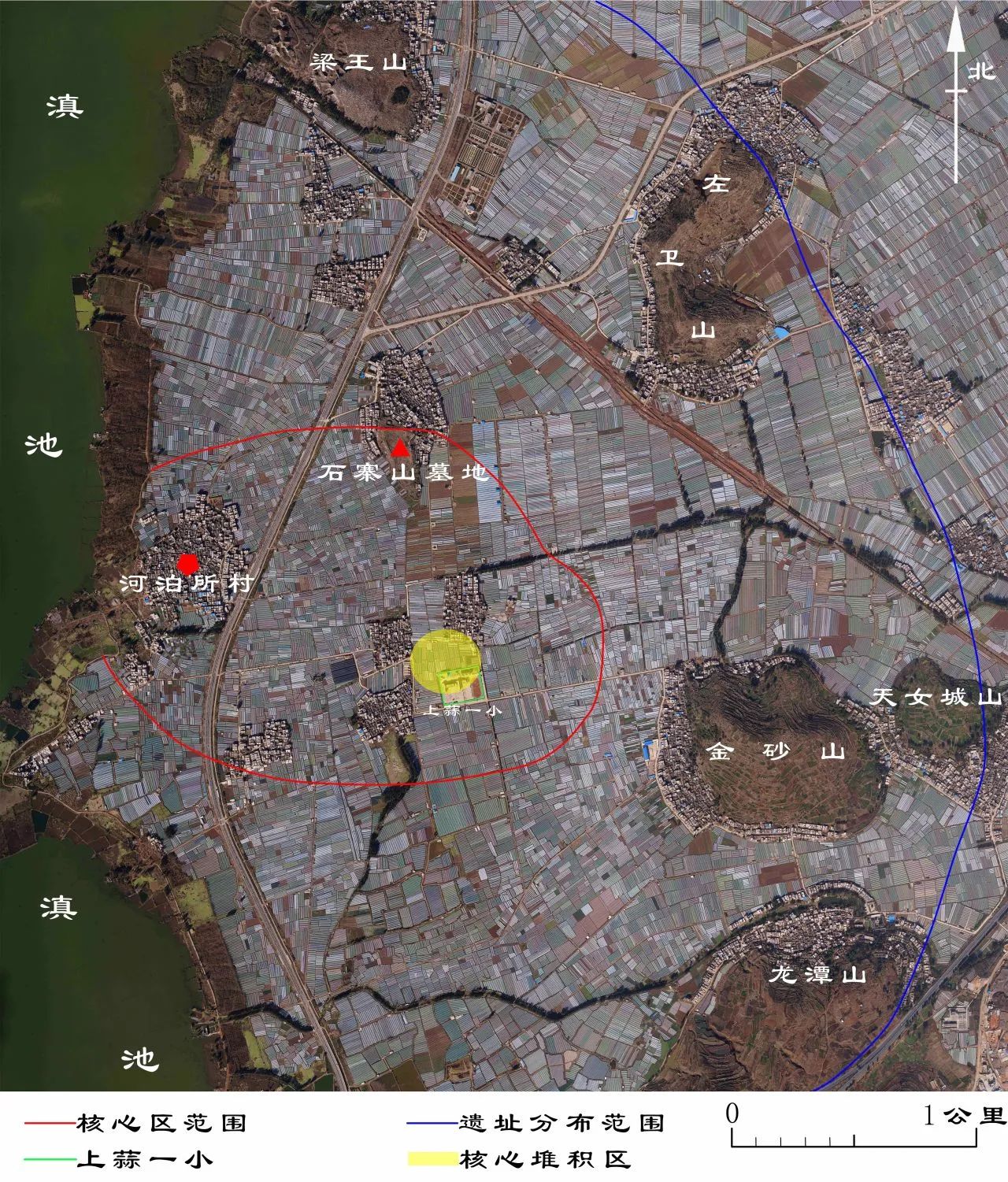

河泊所遗址位于云南省昆明市晋宁区上蒜镇,地处滇池东南岸最肥沃的湖滨冲积平原,东北距石寨山古墓群约1公里。遗址总面积约12平方公里,核心区面积3平方公里,是云南高原已知规模最大、延续时间较长、文化内涵较丰富的商周至秦汉时期的大型中心聚落遗址,是研究西南边疆考古及相关历史的重要考古学遗存(图1)。

图1 河泊所遗址位置图

河泊所遗址所在的云南高原滇中地区,是云南青铜时代考古学文化——石寨山文化(俗称滇文化)的核心分布区。二十世纪五六十年代对石寨山古墓群进行的四次考古发掘,揭示了石寨山文化的独特面貌和丰富内涵,明确了石寨山古墓群是古滇国最高等级墓地,实证了文献中有关滇国历史的记载。

进入新世纪以后,石寨山文化的考古工作转向了以遗址为重心的聚落考古研究。通过区域系统调查和考古勘探,确定河泊所遗址是石寨山文化核心区最大的中心聚落。2014年至2024年,在国家文物局指导下,围绕寻找石寨山文化聚落遗址,系统开展石寨山文化聚落考古研究的学术目标,“石寨山古墓群考古工作计划”即石寨山大遗址考古项目正式立项实施。云南省文物考古研究所联合相关单位在石寨山古墓群及河泊所遗址周边地区开展了一系列考古调查、勘探、发掘和综合研究工作,取得了丰硕成果。

二重要发现

1.遗址的宏观聚落形态及结构布局基本明晰通过大面积考古调查、普探及重点区域详探,发现河泊所遗址地理位置优越,选址考究。遗址西面紧邻广袤的滇池水域,东部自西北向东南由梁王、左卫、金砂、龙潭四座独立山体围合形成相对封闭的地理空间,作为中心聚落的河泊所遗址和高等级墓地所在地—石寨山居中(图2)。因水资源丰富,加之人类的开发利用活动,河泊所遗址被庞大的水路网络分割成多个面积、形状不一的台地,台地上分布着丰富的文化堆积,目前已发现居住区、墓葬区、祭祀区、手工业区等多种功能分区。台地与台地之间被纵横贯通滇池的河道分隔和联通,形成了独特的河网交织、台地错落的聚落景观(图3)。

图2 河泊所遗址核心区示意图

图3 河泊所遗址聚落景观示意图

2.构建了滇池盆地距今3200年至2000年的考古学文化序列

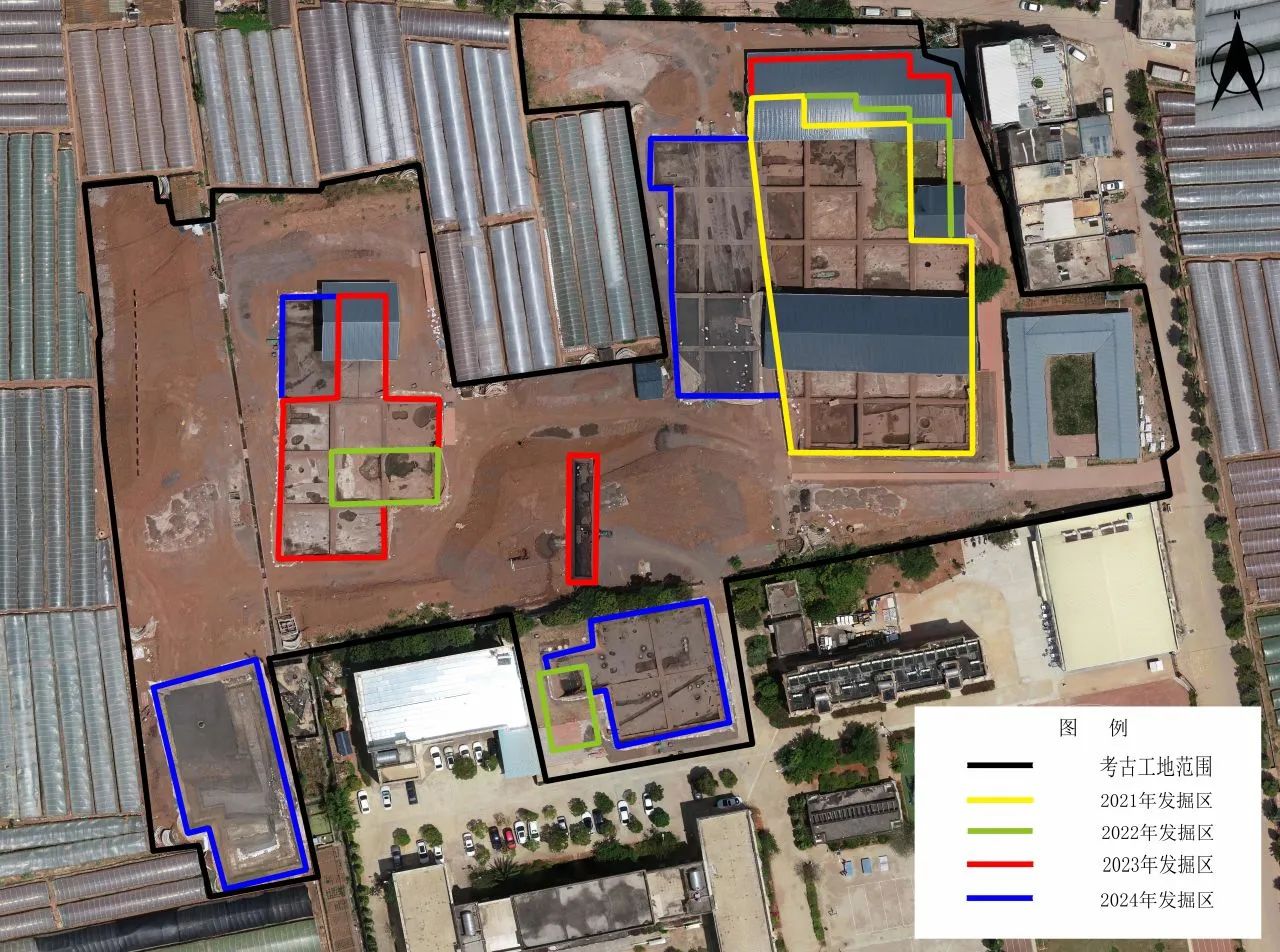

通过对西王庙、河泊所村东、下西河村西、金砂山、海宝山等关键地点累计约7000平方米的考古发掘,明确河泊所遗址堆积丰厚,延续时间长,主体遗存可划分为连续发展的三个时期,年代从商代直至汉代,为建立滇池地区青铜文化的编年标尺奠定了基础。经过发掘资料的系统梳理,区分出早于石寨山文化的考古学遗存,找到了石寨山文化晚期至汉代的过渡阶段遗存以及汉文化遗存,填补了滇池盆地商周至汉晋时期的年代空白,完善了滇池盆地距今3200年至2000年的考古学文化序列(图4)。

图4 河泊所遗址上蒜一小地点历年发掘区位置示意图

3.初步廓清益州郡城址主体结构布局及城内主要功能分区

(1)城址主体结构布局

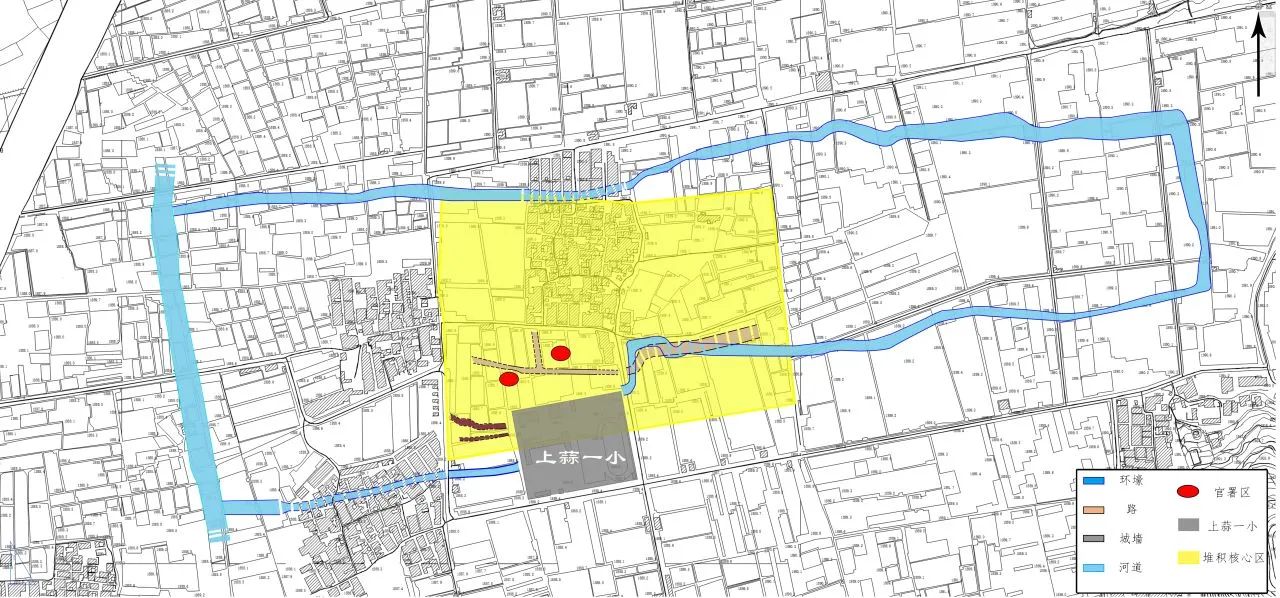

城址主体结构由外环壕、护墙、内壕、城墙四部分组成。外环壕围合的中部区域发现大面积文化堆积区、道路和衙署建筑区(图5)。

图5 城址主体结构示意图

外环壕平面呈长方形,东西长 、南北短,南部中段有明显转角,西部与一南北向河道贯通。探明北环壕长1471米,南环壕长2355米,东环壕长275米,西环壕长457米,环壕围合面积约773000平方米。环壕剖面呈U形,宽6~13米,深1.4~2.3米。壕内堆积为灰黑色淤泥,发现砖块、绳纹瓦片、夹砂陶片等遗物(图6)。

图6 外环壕

护墙呈东西走向,位于南部外环壕内侧,剖面呈梯形,墙体由粘土和沙土分层夯筑形成。已探明长55米,揭露部分长16米,宽3.5米,高1.9米(图7)。

图7 城墙、城壕、护墙关系示意图

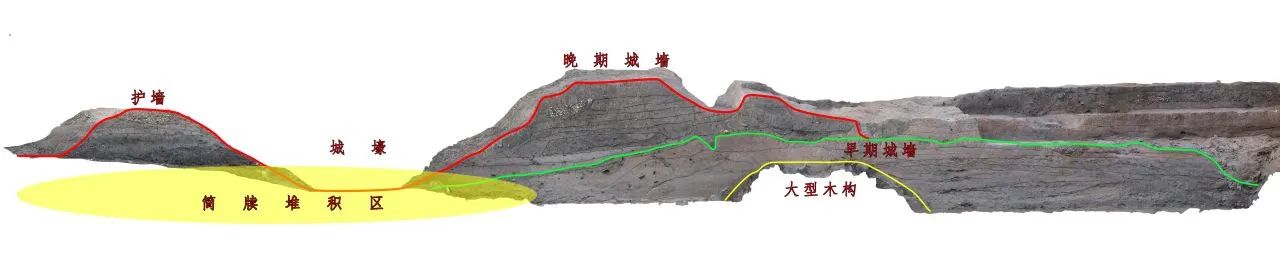

城墙位于护墙北侧,走向与护墙一致,基本呈梯形,已探明长80米。根据堆积特征及出土遗物,城墙可分为早晚两期。早期城墙堆积整体呈灰褐色,由土层和沙层分层夯筑形成,夯层明显,宽6~10.6米,高1.5米;晚期城墙堆积整体呈黑褐色,大部分夯层由纯土夯筑,局部掺杂石子、碎瓦片混合夯筑,未发现明显夯窝,宽2.3~9.7米,高1.8米(图8、9)。

图8 晚期城墙堆积剖面(局部)

图9 早期城墙堆积剖面(局部)

城墙与护墙之间是U形内壕,揭露部分宽8~10米,深1.3米,出土简牍、陶器、瓦片、瓦当等遗物。

早期城墙下发现东西走向的大型木构遗迹,由粗实圆木和稍细的木桩分层垒筑,圆木之间的空隙用木桩纵向嵌插,木桩与圆木因此形成稳固密封结构,具备类似“墙体”的功能。揭露部分长2.4米,宽3.9米,高1~1.5米,圆木直径0.1~0.4米,木桩直径0.14米(图10、11、12)。

图10 大型木构遗迹

图11 大型木构遗迹北部

图12 大型木构遗迹南部

(2)城内主要功能分区

城内结构布局主要由东西向道路和道路两侧的建筑区组成。建筑区内发现柱洞、柱坑、活动面、灰坑、沟、水井、磉墩、散水等居住遗迹,出土大量官印封泥、有字简牍以及“长乐”瓦当、“益州”铭文瓦当、涂朱瓦当、花纹砖、铺地砖等重要遗物,表明该区域存在规格较高的建筑,可能是处理行政管理事务的衙署区(图13)。

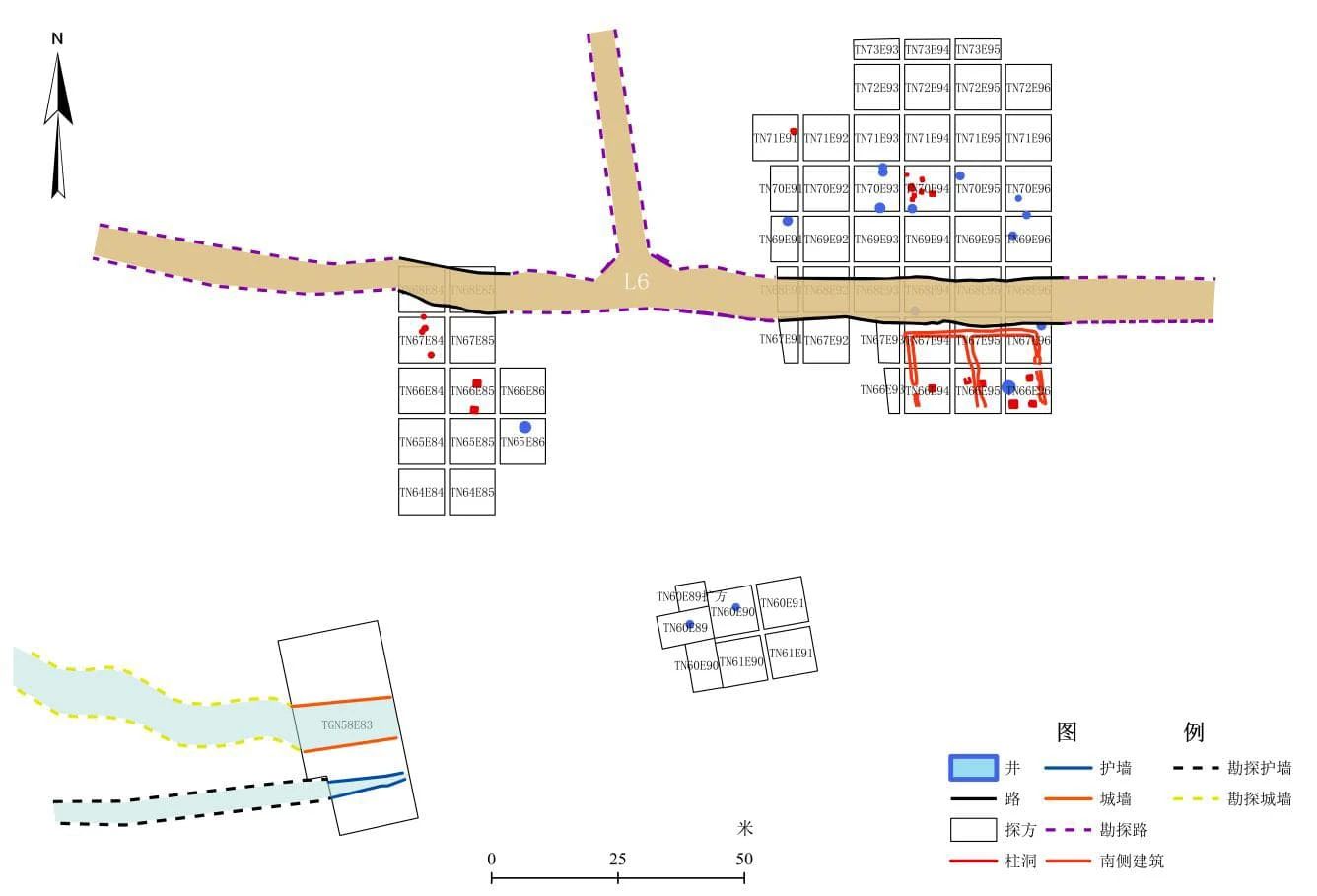

图13 城内结构布局示意图

道路L6为东西向,探明长约300米,应是城内主干道。经解剖,道路分5次铺筑,路面主要由碎瓦片、碎螺壳、黏土、小石块等材料铺设,坚硬板结,局部保留有车辙痕迹,上层路面出土铜泡钉、车马器等遗物,路旁开挖有排水沟。路面总体宽8~12米,中间主体部分宽4~5米,底部路基宽约4米,整体厚约0.55米(图14、15)。

图14 道路L6

图15 道路L6第③层路面

房址F14位于道路L6南侧,发掘部分东西长约30米,南北宽约15米,揭露面积约450平方米。房址平面近方形,由山字形基槽、柱洞、活动面组成。山字形基槽底部有红烧土烧结面,局部发现成堆的牛骨,深0~0.46米。房址南面发现集中分布的瓦砾及砖块,可能是房屋倒塌后的遗留。北面发现一层碎螺壳堆积,厚约0.03米,表面致密平坦,是人为铺垫的活动面(图16)。

图16 14号建筑(F14)

磉墩平面无明显规律,可分早晚两期,早期磉墩平面呈方形,直壁,平底,内有圆形柱洞。堆积呈水平状,多为红棕色黄砂土夹杂零星细碎螺壳,土质较纯净,出土少量陶片、绳纹瓦片以及零星动物骨骼。长0.93~1.27米,宽0.75~1.13米,深0.43~0.73米。晚期磉墩平面近圆形,直弧壁,圜底,堆积中包含大量鹅卵石和螺壳,直径0.5~0.8米,深0.05~0.26米。

散水位于6号活动面中部,由瓦片竖向铺就呈“L”形,东西长4米,南北宽1.6米,瓦片范围宽0.15米。散水两侧分布有柱洞及排水沟(图17)。

图17 散水及周围活动面

水井大多分布在建筑基址周围。井壁或砖砌,或木质,也有直接挖竖穴土坑的裸井。水井中发现大量简牍,内容涉及官方往来文书、私人信件、干支、计数等,有部分纪年简,如永寿三年(公元157年)、元初三年(公元116年)等。另外还发现陶片堆、沟等遗迹(图18、19、20)。

图18 11号水井

图19 11号水井剖视模型

图20 10号陶片堆

4.重要出土遗物为推定汉代益州郡郡治位置提供关键实证

在建筑基址区出土大量瓦片、瓦当、砖等建筑材料。瓦片主要是筒瓦和板瓦,占遗址出土陶片总量的80%以上。瓦片正面均为绳纹,背面有绳纹或布纹,从部分完整者来看,无论是筒瓦还是板瓦尺寸均较大,最大者长达50厘米,重达4公斤,推测对应建筑的体量应该很大。瓦当以云纹为主,另有“长乐”瓦当及少量纪年瓦当,如“永元三年”(公元103年)瓦当,还有部分涂朱瓦当。2024年新发现“益州”铭文瓦当,为推定益州郡郡治的准确位置提供了关键证据(图21)。

图21 瓦当

在河道边缘的灰烬堆积以及建筑基址周围的水井和灰坑中出土封泥1900余枚。分无字封泥和有字封泥两种,有字封泥从印文内容看,又可分为官印封泥、私印封泥、道教封泥三种,官印封泥数量最多。官印封泥有滇国封泥,如滇国相印、滇王相印、滇丞和滇仓;益州郡郡治封泥,如益州太守章、益州刺史、益州长史等;益州郡周边郡治封泥,如广汉、犍为、越嶲、蜀郡、交趾太守章、牂牁都尉章等;还有益州郡下辖24县中19个县级官印封泥,如谷昌长印、胜休长印、同劳尉印、弄栋丞印、连然丞印、俞元丞印等(图22、23、24、25)。

图22 封泥1

图23 封泥2

图24 封泥3

图25 封泥4

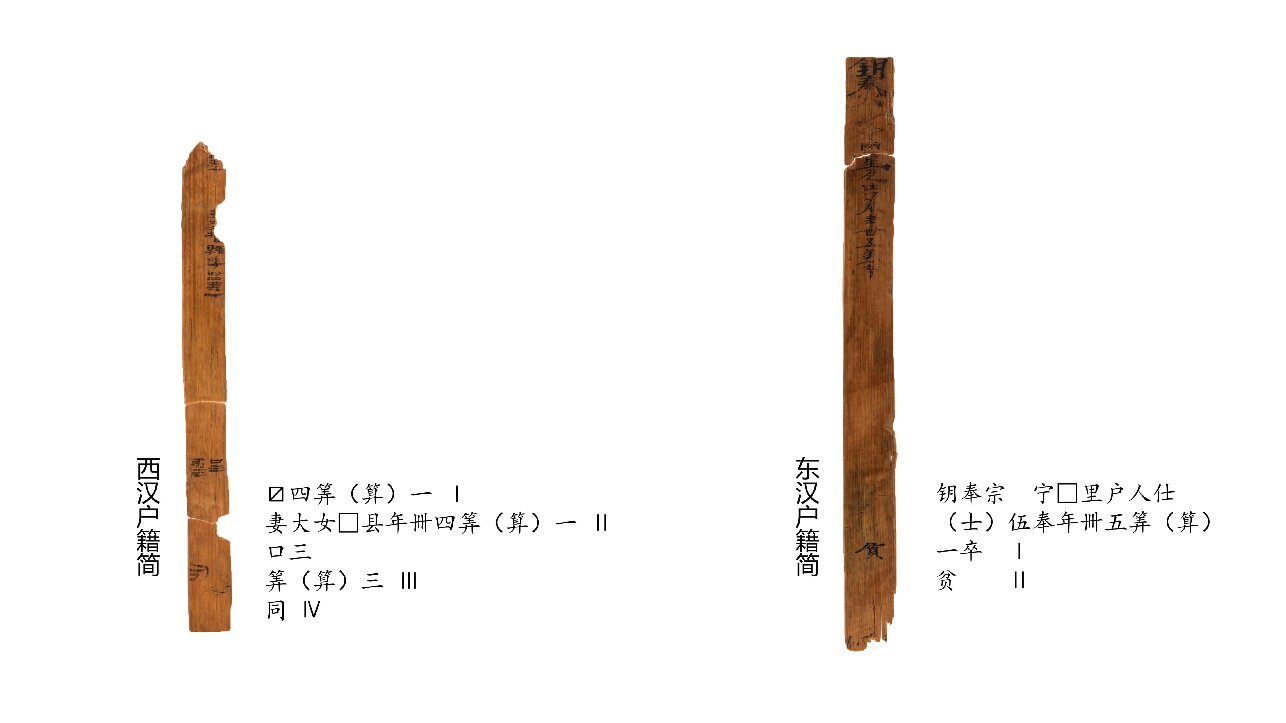

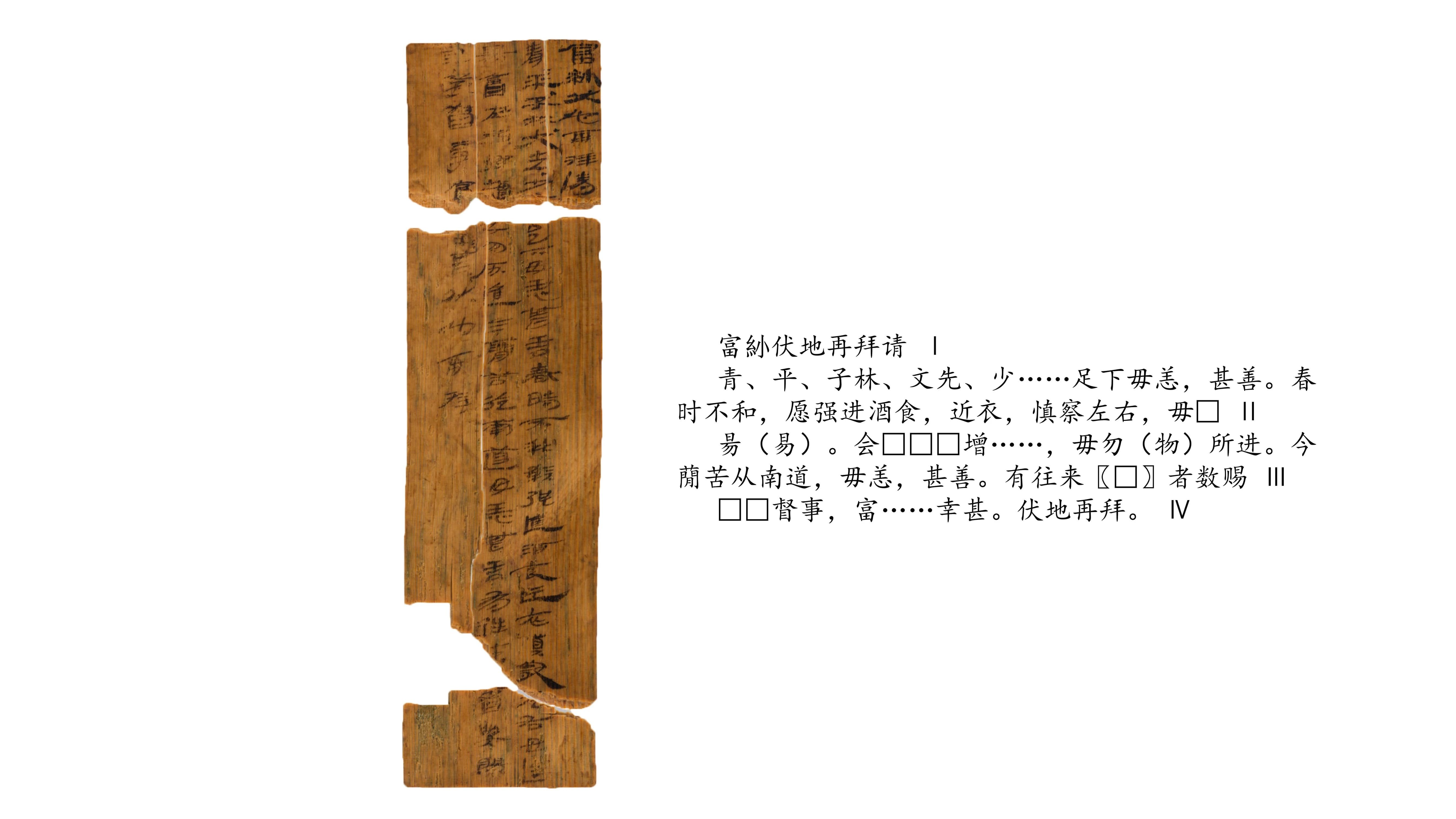

在建筑基址周围的灰坑、水井中以及城墙南侧的壕沟中出土简牍5万多枚,文字明显的简牍约5000余枚,包括文告、官方往来文书、司法文书、户版、名籍、邮传、物资出入、家庭财产申报、书信和典籍,涉及政区建制、职官制度、赋役制度、司法制度、民族关系和交通状况等内容(图26、27、28、29、30)。

图26 简牍1(与“滇”相关)

图27 简牍2(纪年)

图28 简牍3(户籍)

图29 简牍4(文书)

图30 简牍5(书信)

三重要学术价值和意义

河泊所遗址的考古发现揭露了汉代益州郡城址的主体结构布局,发现了主干道路、排水系统、高规格衙署建筑区等城内主要功能分区,出土了“滇国相印”、“滇王相印”、“益州太守章”、“广汉太守章”、“交趾太守章”等一批与滇国、益州郡、益州郡下辖县及益州郡周边郡有关的官印封泥,大量有字简牍及“益州”铭文瓦当等重要实物,为准确推定汉代益州郡郡治位置提供了考古学实证,结合文献关于汉代益州郡的相关记载,可以确定河泊所遗址以上蒜第一小学地点为中心的区域正是汉代益州郡郡治所在地。

益州郡城址的双重“墙壕”结构、疑为挡水坝的大型木结构遗迹以及衙署建筑区大量水井等遗迹的发现,与遗址河网密布、台地错落的宏观聚落形态密切相关。它们共同构成了可能集引水、排水、控水、用水等多种功能于一体的水资源管理利用系统,蕴含着滨水环境下平原城址背山面水、因地制宜的营建理念和湖滨先民适应、改造环境的治水经验,是研究云南高原汉代人地关系及社会组织结构等问题的重要考古材料,为丰富秦汉时期边疆城市考古研究内涵提供了区域案例。

河泊所遗址出土的封泥和简牍,是迄今为止西南地区出土的最重要的一批汉代文书资料,在实证《史记》、《汉书》等文献记载的“西汉置益州郡”、“领二十四县”等历史史实的同时,也揭示了中央王朝通过推行郡县制,对云南实施了有效行政管辖和治理,最终推动西南边疆融入统一多民族国家的历史发展过程。

编辑 | 张小筑 实习编辑 | 林欣霞

复审 | 冯朝晖

监制 | 李学良