文博信息

古代大河文明的舟船探赜 以公元前一千纪前埃及和两河文物图像资料为视角

摘要: 河流孕育生命,诞生文明。与河流密切相关的舟船是人类伟大的发明之一,在文明产生之初,处在河谷泽畔的先民根据自然环境就地取材,发明了形态各异的舟船,并不断将其发展演进。舟船极大拓展了人类的活动范围,激发人类探索更辽阔的未知世界。 早期舟船制作及材料构成 古代两河、埃及地区流行用草本植物枝茎绑扎而成的舟船,比如埃及的纸莎草船、两河流 ...

河流孕育生命,诞生文明。与河流密切相关的舟船是人类伟大的发明之一,在文明产生之初,处在河谷泽畔的先民根据自然环境就地取材,发明了形态各异的舟船,并不断将其发展演进。舟船极大拓展了人类的活动范围,激发人类探索更辽阔的未知世界。

早期舟船制作及材料构成

古代两河、埃及地区流行用草本植物枝茎绑扎而成的舟船,比如埃及的纸莎草船、两河流域的芦苇船。这些舟船并不易留存至今,其诞生的具体时间已不可考,但它们的图像大量保存在同一时期的其他器物上。

两河流域最早的芦苇船可以追溯到新石器时代末期的欧贝德文化,科威特海岸出土的公元前6千纪的陶盘上,绘有带桅杆的船体图。伊拉克伊利多(Eridu)神庙遗址出土过公元前3500年左右制作的帆船模型。芦苇船的图像还出现在两河地区不同时期文明的印章上。幼发拉底河河水平缓,不适合大型船只航行,但小型船只可以通行,且易避开险滩浅滩。因而直到今天,用芦苇和沥青或兽皮制造的平底船“库法”仍是两河流域航运的主要工具。木质舟船在两河流域出现也很早,《吉尔伽美什史诗》至少成文于4000年前,其记载的史前大洪水事件和后来的诺亚方舟故事非常相似,楔形文字泥板中记载的大型舟船就是木质的。

两河文明早期滚印上的芦苇船图像

古埃及人也很早就发明了舟船,新石器时代墓葬中发现有公元前5000年的泥制船模型。涅伽达文化I期(公元前4000—前3500年)的陶罐绘有船只造型的图像,现存于大英博物馆的红底白纹瓶(EA53881)顶端画有两艘狭长的船,船尾向上翘起,一般认为是典型的纸莎草船造型。至迟在公元前3500年,古埃及人用纸莎草制作的舟船就已广泛航行在尼罗河上。纸莎草是埃及特有的盛产于尼罗河沿岸的莎草科属芦苇类植物,茎秆修长,坚韧轻盈,是简易方便的造船原料。古埃及人将其编绑成小捆,再扎紧成舟筏。为避免草船两端下垂近水,将船的两端设计成向上翘起,造型别致醒目,从而形成埃及纸莎草船的标志特征。葬于塞加拉的古埃及第五王朝宰相普塔霍特普二世(Ptahhotep Ⅱ),其墓葬彩绘浮雕就生动刻画有4300年前制作纸莎草船的场景。进入王朝阶段后,各式各样的船只形象出现在众多墓葬壁画和浮雕中,还有陪葬的船模及船只。古埃及墓葬壁画里墓主人在水中捕鱼猎鸟时,驾驭的轻舟基本是纸莎草船,这种艺术传统从古王国时期一直影响到后期,如卢克索底比斯贵族墓地中门纳(Menna)、内巴蒙(Nebamun)等新王国时期墓葬都是如此。

纸莎草船虽然简捷轻便,广泛流行于古埃及各个时期,但存在船体结构不稳、负重轻、寿命短等诸多不足。随着贸易运输需求的扩大和造船技术的进步,古埃及人设计出更加坚固耐用、体型更大的木制船只。出土陶器上图案显示,在涅伽达文化Ⅱ期(公元前3500—前3200年),古埃及人已开始制造木帆船。意大利都灵埃及博物馆收藏的公元前3600年的吉伯来绘布(Gebelein Painted Textile),发现于前王朝时期上埃及政治中心尼肯(Nekhen),描绘有尼罗河上行驶的大型舟船和众多划桨之人,依船体结构及形状推测当为木船。

考古发现的最早的古埃及木船为阿拜多斯遗址出土的早王朝第一王朝时期(公元前3000—前2750年)14艘木制船只残骸。古王国第三王朝时期(公元前2686—前2613年),法老为兴建金字塔及大型建筑,从尼罗河上游、地中海沿岸运来大量材料,极大促进了航运、造船事业的发展。古埃及人需从遥远的采石场搬运数以万吨的建筑材料用于建造金字塔,以及神庙、雕像和石柱。其中,花岗岩主要产自上埃及的阿斯旺附近,石灰石来自更北部的地区,石英岩则要从孟菲斯或阿斯旺附近采掘,这些石料大多要通过各型舟船转运。

普塔霍特普二世墓葬壁画反映的纸莎草船制造场景

埃及本土树种不多,最典型的阿拉伯胶树和无花果树均属于小乔木,树干和质地并不适宜制造木船。位于地中海东岸的腓尼基生长着近东地区最好的雪松木,是制作大型船只的理想木材。古埃及人很早就出海至此,并至迟在早王朝时期(公元前3000—前2686年)就与腓尼基建立了海洋贸易往来。雪松木的进口和使用由古埃及王室统一管理,《巴勒莫石碑》铭文记载的“带回40艘满载着雪松木的船”,以及“用雪松木建造国王宫殿的大门”等内容都发生在古王国第四王朝(公元前2613—前2494年)的斯尼弗鲁王时期。此时,古埃及船舶活跃于地中海东岸,从西奈半岛往回运送砂岩、铜矿石,从黎巴嫩和叙利亚带回大量雪松和橄榄油,这一贸易模式延续至公元前14世纪新王国时期。

吉伯来绘布描绘的众人划船之景

(都灵埃及博物馆藏)

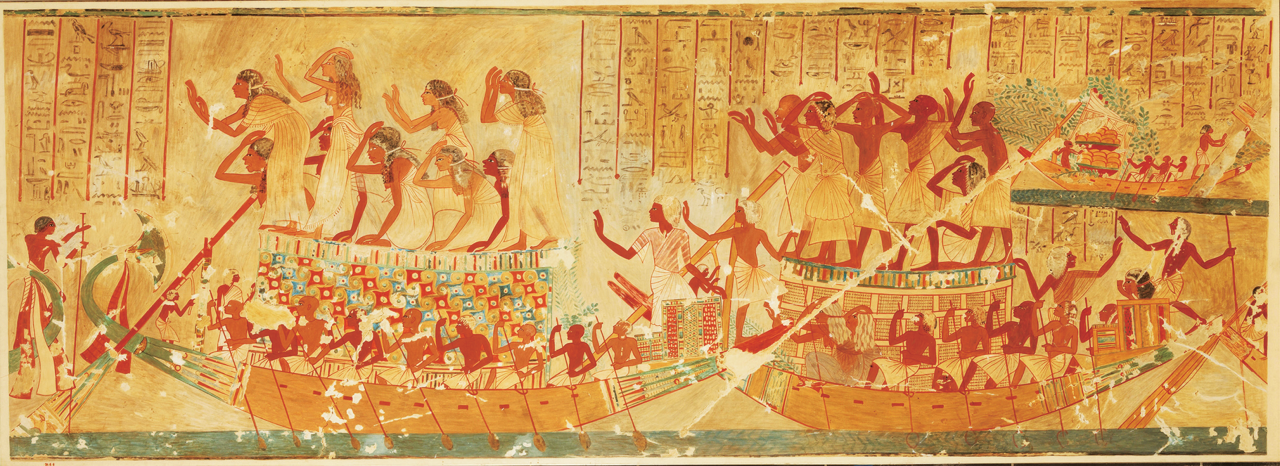

在新王国时期(公元前1567—前1085年),古埃及的海上贸易跨越红海,扬帆远航来到亚丁湾的东非之角。公元前1494年,第十八王朝法老哈特谢普苏特女王在位第九年,派遣五艘船与两百多名成员组成探险队,去庞特地区(大致位于今非洲大陆最东部的索马里或厄立特里亚一带)进行贸易活动并获得巨大成功。探险队在庞特购买了乳香、没药、黑豹皮、金箱、银、孔雀石和其他宝石等大量珍奇货物。探险队带回的31棵没药树,种植在尼罗河西岸卢克索女王祭庙里,这是有记载的古埃及首次移植外来树木,至今依然保留着早年的树坑。女王祭庙二层的庞特柱廊彩绘浮雕壁画描绘了这一事件,女王的五艘大型商船是新王国时期最优秀航船的代表,专门设计用于快速穿过红海的惊涛骇浪。

古埃及新王国时期内巴蒙墓壁画《沼泽猎禽》

(大英博物馆藏)

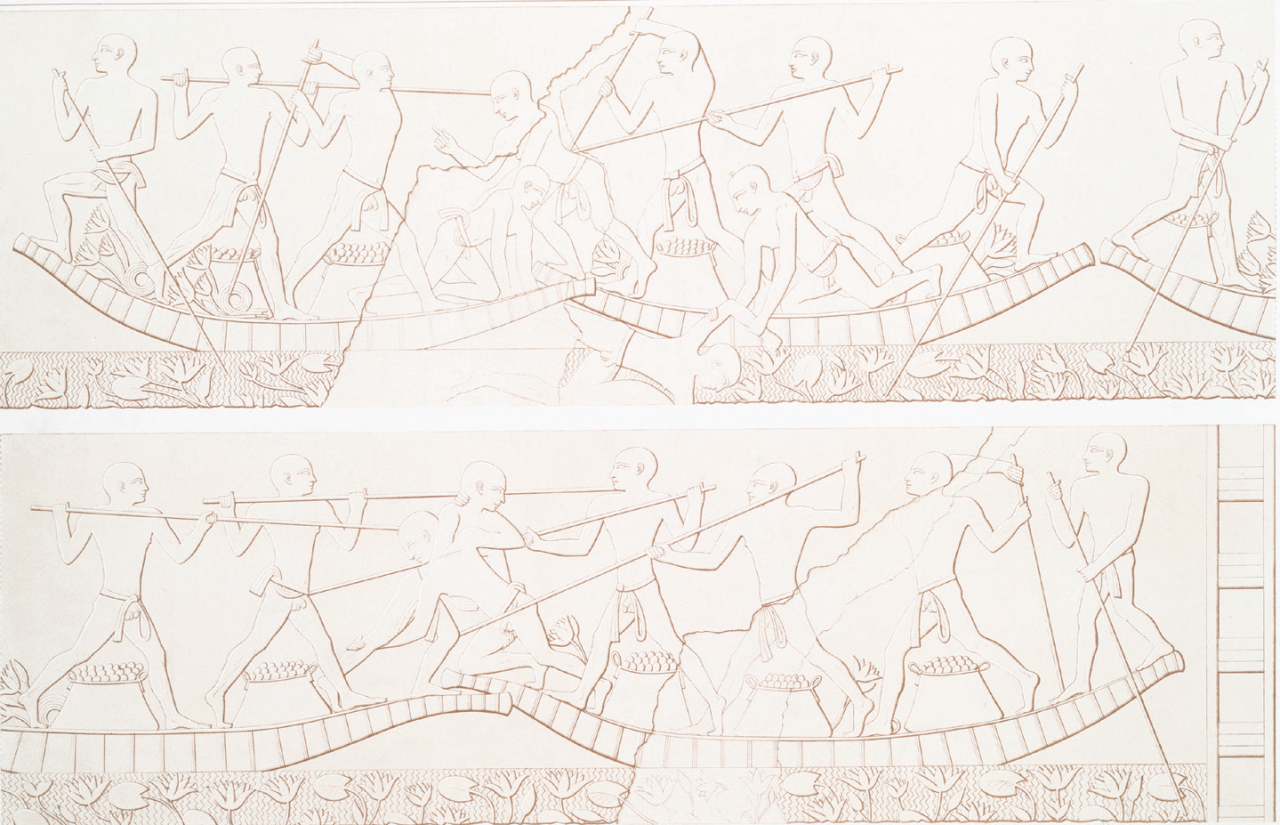

哈特谢普苏特女王的船队(线图)

相较于远洋航运,埃及木船的主要任务还是在尼罗河上进行本土运输,用来运送数以万吨的法老陵庙建筑材料或巨石神像。新王朝鼎盛时期的阿蒙霍特普三世曾建造2座各自重达800吨的门农石像,并运至底比斯帝王谷神殿入口矗立。巨像由石英岩雕刻而成,原料可能来自尼罗河下游孟菲斯(距离675千米)的采石场,也可能来自阿斯旺(距离约220千米)附近,无论来自哪里,运输如此遥远且巨大的石材都是当年古埃及船队的超级挑战。无独有偶,中王国时期第十二王朝阿梅内姆哈特二世(Amenemhat Ⅱ)的王子杰胡蒂霍特普(Djehoutyhotep)墓葬彩绘壁画中,描绘了巨型石刻坐像的宏大运输场景。画面中的巨型石刻坐雕人像,学者推测其高度为6.75米,重约58吨。壁画文字记载,杰胡蒂霍特普王子的雕像来自哈特努布采石场,穿越沙漠、山谷,后转水路船运。画面记录的是其经长途跋涉运输抵达目的地的最后一幕,参与转运人员多达千人,足见当时工程的浩大艰辛。

王子杰胡蒂霍特普墓葬彩绘壁画巨型石像运输场景

两河流域亚述帝国时期,也有类似浩大的石材运输工程。在位于首都尼尼微的亚述国王辛那赫里布宫殿房间和庭院装饰着一系列浮雕,上面描绘有运输巨型石刻雕塑拉玛苏的场景(现藏大英博物馆)。拉玛苏石雕的基本形态为人首、有翼、狮身(或牛身),普遍存在于亚述国王宫殿或城门口,一般体量巨大,重达30吨。大英博物馆收藏的亚述墙面浮雕多为残片,结合考古学家亨利·莱亚德的早年绘本我们可浏览浮雕详细内容,了解亚述人当年长途转运拉玛苏的过程和细节。此外,亚述国王萨尔贡二世杜尔·沙鲁金宫殿的浮雕上刻有亚述帝国统治下的腓尼基人用船运输雪松木的场景(现藏卢浮宫博物馆亚述厅),这些浮雕大约创作于公元前716—前713年间。画面中的船是马头船,大多无桅杆与帆,是近岸航行的划桨船,而且为提高运载效率,除船上堆叠木材外,还在船尾水中拖曳一些木材。

亨利·莱亚德绘本里水陆运输拉玛苏石雕场景

杜尔·沙鲁金宫殿浮雕中腓尼基人船运雪松木场景(卢浮宫博物馆藏)

早期军事舟船

随着迈向国家王朝阶段,各古代文明几乎都将舟船运用到战争中,不仅运送士兵辎重,攻伐作战,甚至建立专门的舟师水军。

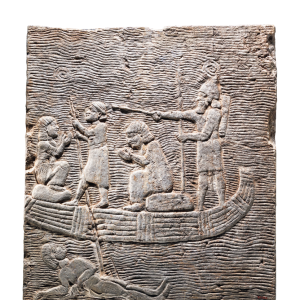

大英博物馆藏亚述墙面浮雕(藏品号124774)精细描绘了发生在芦苇荡沼泽地的一场水上战争。这批石膏墙板浮雕来自尼尼微辛那赫里布宫殿的西南宫,反映的是公元前700—前699年间亚述帝国对巴比伦南部迦勒底部落的一次战争。双方军队均驾乘芦苇船在水面攻防作战,迦勒底人战败,或被杀戮枭首,浮尸漂橹,或被生擒献俘,捆缚游行。整个战争场面惊心动魄,刻画真实,丰富的细节展现出亚述帝国的赫赫军功与血腥残暴。

亚述浮雕反映的水上作战场景

(①为大都会博物馆藏亚述浮雕,藏品号 32.143.5 ②出自亨利·莱亚德爵士著《尼尼微的纪念碑》)

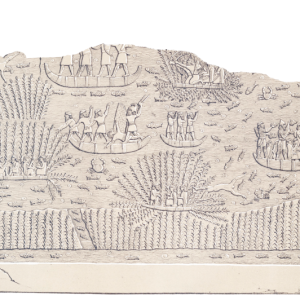

大英博物馆藏亚述浮雕残件(藏品号 124772),描绘了腓尼基舰船

同样来自辛那赫里布宫殿的另一幅墙面浮雕,向世人展示了亚述帝国规模浩大的舰队,遗憾的是这件浮雕原物遗失,仅存图像收录于亨利·莱亚德爵士所著《尼尼微的纪念碑》(The Monuments of Nineveh)的绘本中。画面中舰队的指挥者是为亚述帝国服务的腓尼基人。一共有10余艘双层甲板、双桨座船(两侧都有桨),都在船尾配备有可控制方向的橹,其中5艘甲板安装单桅风帆、船首设置长尖状撞击器械。大英博物馆藏亚述石膏墙板浮雕残件(藏品号124772),制作于公元前705—前681年,与《尼尼微的纪念碑》中的腓尼基舰队浮雕为同一风格、同一题材,推测是辛那赫里布宫殿西南宫整个墙面浮雕的组成单元之一。考察该墙板浮雕战船的局部细节特征,可以看到军人盾牌悬挂在上舷甲板外侧,船首的尖状撞锤似乎绑在船体上,而下舷的划桨数量比绘本的更为密集。

现藏于卢浮宫博物馆的古埃及燧石刀(E11517),又称格贝尔-阿拉克刀,出自阿拜多斯附近的格贝尔-阿拉克(Gebel el Arak)前王朝遗址,属于涅伽达文化Ⅲ期(公元前3200—前3000年)。此刀柄部一般认为是象牙质(卢浮宫博物馆官网称为河马牙),两面均为精细的浅浮雕图案,其中一面刻有一人搏击双狮的主题纹饰,另一面则刻绘了水陆战争冲突场景。刀柄有限的空间内至少镌刻了5艘战船,交战双方的船只呈现出特征明显不同的两种类型:画面上层之船头尾高翘,底层之船头尾较低。双方士卒搏击相斗,并有多人伤亡坠落水中。图案刻绘杂而不乱,是目前世界上发现的最早的水面船只交战图像史料。

格贝尔 - 阿拉克刀(卢浮宫博物馆藏),柄部一面刻绘水陆战争场景

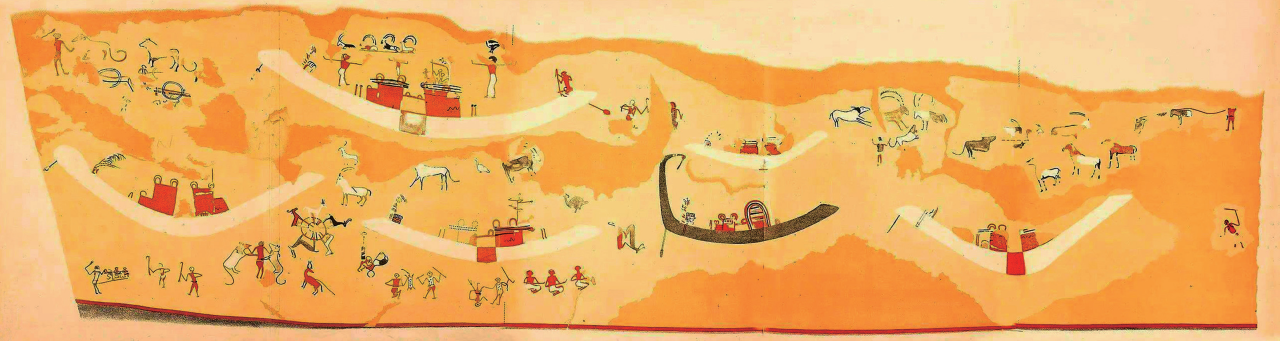

与格贝尔-阿拉克刀图案元素类似的还有年代相近的希拉孔波利斯(Hierakonpolis)第100号墓彩绘壁画,此墓墓室建筑特点属涅伽达文化Ⅱ期(公元前3500—前3200年),但壁画风格属于涅伽达文化Ⅲ期。希拉孔波利斯被称为“鹰之城”,位于上埃及尼罗河西岸、阿斯旺以北,是迄今发现最大的前王朝遗址。第100号墓是古埃及已知年代最早的彩绘墓,因其宏大豪华,被认为是王墓。彩绘场景由6艘正在航行的大船和其他各种附属图案组成,主体画面描绘有5艘白船,一艘高头黑色大船居于正中。附属图案中有首领锤打俘虏、冲突、狩猎、祭祀等场景。对于壁画主题的解释,有学者认为是古埃及早期国家形成过程中的武力征服,有学者则认为是抵御外敌入侵,也有学者从古埃及文明之初的宇宙观和宗教仪式等角度进行解读。

希拉孔波利斯第 100 号墓彩绘壁画摹本

值得注意的是,格贝尔-阿拉克刀与希拉孔波利斯第100号墓壁画图案主题呈现出明显的重合之处:人王力分双狮、惩击酋俘、狩猎、镰刀形大船等,其中的主题元素具有显著的两河流域苏美尔文明特色,这反映出埃及前王朝时期受到两河文明的重要影响。

古王国时期(公元前2686—前2181年,包括第三至第六王朝),埃及的军事扩张与商业远征在早王朝基础上进一步发展起来,从第三王朝开始便揭开东北边界和南方疆域的战争序幕。位于西奈的马格哈拉干河摩崖石刻记录有萨那克特王和其兄弟左塞王的名字,说明这一时期埃及人已开始对西奈半岛地区进行大规模军事征服。托勒密王朝时期塞海勒岛上记载左塞王建立神庙的“饥谨碑”,则反映第三王朝的势力范围已经拓展到南部的尼罗河第一瀑布。第四王朝斯尼弗鲁王军事胜利后吞并了西奈半岛铜矿区,这对于青铜时代的埃及来说具有重大政治意义和经济利益。第五王朝国王萨胡拉更是武功显赫,在位期间创建强大的海军,强力推进军事扩张政策。马格哈拉干河悬崖浮雕称颂:“光辉的主宰,永远赋予生命的上下埃及国王萨胡拉,外国土地的征服者,一切外国土地的毁灭者孟图。”(刘文鹏:《古代埃及史》,商务印书馆,2010年)古王国时期陵墓浮雕与壁画中描绘的各色船只,大小种类各异,规模数量不等,既有内河河道上密集繁多的纸莎草船,也有奋楫扬帆的木帆船,甚至还出现跨海远征、工艺精湛的大型战舰,可让人领略当时古埃及强盛的国力与文化艺术的伟大成就。

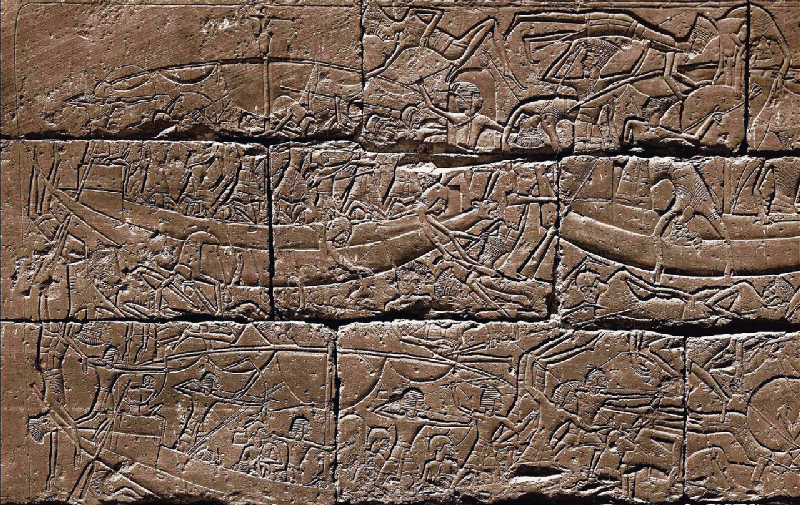

哈布城神殿巨型浮雕刻绘的拉美西斯三世与海上民族交战场景

古埃及水上舰船作战的经典画面当数新王国时期(公元前1567—前1085年)的拉美西斯三世与海上民族交战的巨幅浮雕,位于卢克索哈布城(MedinetHabu)神殿东侧墙上。拉美西斯三世是新王国时期第二十王朝第二位法老,哈布城为其陵庙,是法老时代最后一座大型建筑工程,其浮雕画面很多反映拉美西斯三世打败敌国入侵的场景。巨型浮雕反映的战争发生在拉美西斯三世在位第8年(公元前1176年),法老亲率大军在海湾或尼罗河河口设防,诱使敌方舰队进入圈套,将其歼灭。浮雕画面中,拉美西斯三世高大英武,从战车移驾,与众将士在岸边挽弓劲射来犯之敌。水面之上,埃及战船环绕包围,与岸基守军协同围剿入侵敌船。敌方惊慌失措,纷纷中箭落水,或船覆溺亡,呈现一边倒的溃败被全歼之势。画面内容恰与浮雕铭文相合:“那些在海上聚集而来的人,那旺火在河口于其面前燃烧,长矛栅栏在海岸将其围拢。他们被拽入、围拢,匍匐在地,被杀戮,首尾成堆……”(李晓东:《埃及历史铭文举要》,商务印书馆,2007年)。关于这些入侵的海上民族,据研究其中5个可以确定位于安纳托利亚西南部、爱琴海及希腊本土。第二塔门左门上的浮雕内容是拉美西斯三世把俘虏献祭给阿蒙神和其妻穆特,用绳子牵着的无数(重影)战俘,包括撒丁人、腓力斯人、克里特岛人、小亚细亚人等海上民族。巨型浮雕画面详尽刻绘了海上民族的船只、武器和服饰特征,入侵者戴着羽毛头饰或头盔,持圆形盾牌,乘坐鸭子形船头的船只。

古埃及第六王朝 Sauiet el Meitin Grab 2 壁画摹本

比较上述古埃及和亚述的宏大战争画面,其基本主题元素都包括帝王受诸神之命去征伐敌人,战争中击溃敌军,处决战俘或者仪式性地戕杀敌酋,押解战俘以及向诸神献祭等场景。从内容上讲,二者都强调了对异族或者域外的征服,外族人在战争画面中被毫无争议地击败。古埃及新王国时期以及亚述帝国类似的战争场面在众多神庙、宫殿、陵庙、墓葬中多次出现,并呈现出“仪式性”特征,与传统艺术形式的“程式化”特征常常交织在一起。这些战争图像叙事内容无疑基于一定的历史史实,但也明显隐藏了诸多真实的历史信息。在哈布城祭庙的多个战争场景中,屡次全胜的拉美西斯三世在阿蒙神面前逐一杖击被俘敌国酋首,但当时的实际情况是,海上民族与利比亚人屡次侵扰埃及,且持续威胁埃及安全,埃及对外战争的防御性质也愈发明显,已无力维持其亚洲的边界。尤其是拉美西斯三世在位时期,正值新王国由强到衰的转折点。在他统治的后期,经过连续不断的防御战争和内乱,王权开始衰落,帝国辉煌不再。

丧葬祭俗观念

由于河道及自然环境等因素,美索不达米亚人不像古埃及人那样重视船只,船作为一种交通工具,只是两河流域现世的物品。古埃及则大为不同,尼罗河是古埃及人的生命之源,在他们的宗教信仰中占有重要地位,因此舟船除用于日常渔猎生活、旅行贸易,也用于战争,至少从古王国时期开始,还体现在宗教信仰和庆典中。被称为众神之舟的船与不同的古埃及神祇有关,虽然特定内涵各有不同,但它们的共同点是将凡世与神灵联系起来。

古埃及第十八王朝奈菲尔霍特普墓壁画中的葬礼船(摹本,大都会博物馆藏)

对古埃及人而言,每天早晨太阳由东方升起,搭乘白昼之船渡过天河后向西方落下;夜里,太阳乘夜间之船穿越地底冥河,由西方来到东方。埃及人把夜间黑暗比喻为死亡,认为太阳每日都会复活、转世。神话传说深深影响了古埃及人的来世观,他们认为死者的灵魂同样会经历冥界之旅,船在其中扮演了十分重要的角色。古埃及人将舟船融入他们的现世、冥界和天堂,并渴望在众神庇护下乘船顺利通过冥界,到达极乐世界。由于以上葬俗和信仰,古埃及人大量建造圣船或丧葬船模,用于宗教仪式和葬礼仪式。

大都会艺术博物馆藏古埃及船模

卢浮宫博物馆藏古埃及船模

大英博物馆藏古埃及船模

船只用于丧葬,负责在冥界摆渡亡灵或者充当神明的代步工具,最具代表性的是太阳船。据说太阳船是供法老追随埃及神话中的太阳神穿越天河时乘坐的,极具神秘力量。比如胡夫金字塔南面墓穴发现的两艘陪葬木船,规制宏大,制造精良,是人类历史上最古老的大型木船。不只是法老陵墓的全尺寸大型太阳船,还有更多更小的模型船,都被认为像其他陪葬品一样,为死者来世的灵魂服务。

中王国时期开始,古埃及人经常在墓葬壁画中描绘两种死后由船参与的“水上旅程”:一种是“朝圣之旅”,古埃及人都渴望在有生之年沿尼罗河去一次阿拜多斯;另一种描绘的是真实发生的葬礼场景,载有死者或灵柩的船穿越尼罗河到达尼罗河西岸墓地。

图坦卡蒙陵墓随葬有33件彩绘船模

与之对应的,墓葬陪葬实物船模也大量流行,如位于底比斯地区中王国第十二王朝阿梅内姆哈特一世统治早期的Meketre墓一次性出土各型船模24件,新王国第十八王朝法老图坦卡蒙(公元前1341—前1323年)的陵墓出土33件彩绘船模,世界各大博物馆收藏有古埃及各类船模。这些船模在古埃及丧葬礼仪中普遍存在,通过它们蕴含的神秘唤醒力量,死者可以象征性地追溯至阿拜多斯朝圣之旅,在来世沿着水路航行。

作者为郑州博物馆研究馆员。

图片来源:本文图片均采自各博物馆网站及相关著作或图录。