文博信息

从“幕后”走向“台前”:民国时期瓷帽筒赏析

摘要: 帽筒又名为“官帽筒”,清代官员在上朝之前休息时用于置放花翎顶戴之物,始烧于清嘉庆时期,至清道光、同治时期已然成为官宦之家的必备之物,是清代官员身份和地位的一种象征。由于帽筒器型直上直下,有着“一统天下”之意蕴,同时契合了古人“冠不落地,鞋不上桌”的说法。这时期的帽筒多有海棠形镂空,以用来保持帽筒内外空气的流通,具有熏香除汗之功用 ...

帽筒又名为“官帽筒”,清代官员在上朝之前休息时用于置放花翎顶戴之物,始烧于清嘉庆时期,至清道光、同治时期已然成为官宦之家的必备之物,是清代官员身份和地位的一种象征。由于帽筒器型直上直下,有着“一统天下”之意蕴,同时契合了古人“冠不落地,鞋不上桌”的说法。这时期的帽筒多有海棠形镂空,以用来保持帽筒内外空气的流通,具有熏香除汗之功用。清光绪至民国初期,帽筒已然走进寻常百姓家,海棠形口逐渐消失,其功用发生了较大变化,由实用品转变为陈设、观赏用品,多成双成对出现,成为“家家必有,逢喜便送”的吉祥器物。这时期的帽筒作为中国古代瓷器的后起之秀,其装饰题材广泛,图案纹饰丰富,凝结了人们对美好生活的愿景。同时,其集“诗、书、画、印”于一体,有着浓厚的人文气息,具有较高的文化价值、工艺价值和历史价值。

仿“大清乾隆年制”款粉彩人物镂孔帽筒(图1),高23.5厘米,径13厘米。直口,筒腹,圈足。腹部六个海棠形镂孔,海棠口描金。腹壁绘无双谱人物,画工技艺高超,三组人物形象栩栩如生,分别为“国老狄梁公”“尚父郭汾阳王”“董贤”,即唐代著名政治家狄仁杰、唐代著名军事家郭子仪、汉哀帝宠臣董贤。这三组人物均为《无双谱》人物图案,人物一侧有对应人物小传。《无双谱》又名《南陵无双谱》,是一部以史为鉴的画册,集诗、书、画于一体,被美誉为“诗书画”三绝,为清代金古良所编绘的一部传记类版画图录,收录了从汉代至宋代40位著名的历史人物。《无双谱》图案迎合了清代的尚武观念和儒家文化所提倡的“忠孝仁义”思想,是清晚期瓷器上十分常见的一种纹饰。

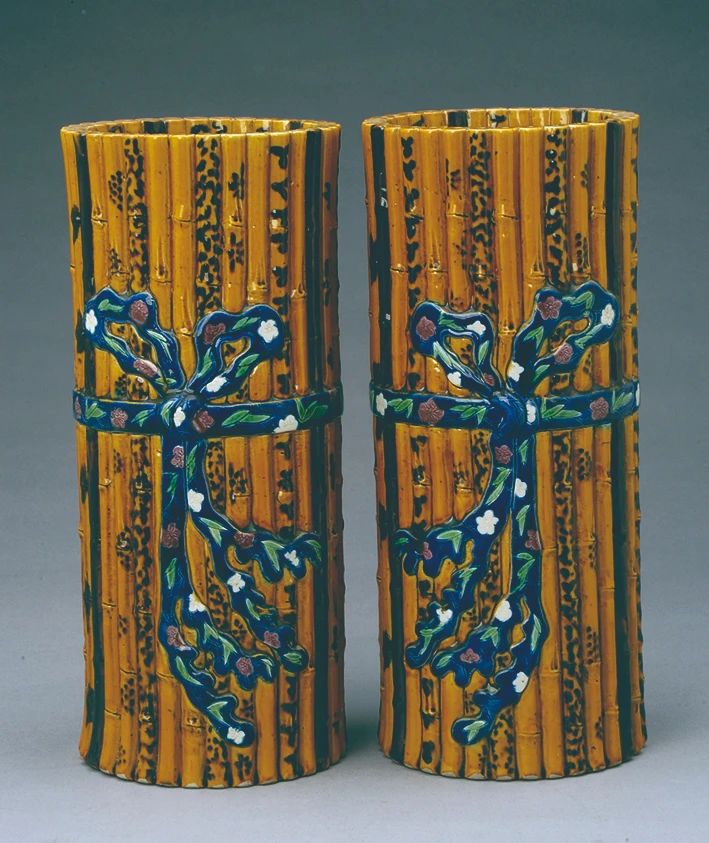

民国仿竹节瓷帽筒(图2),高28厘米,径12厘米。平口,筒形腹。帽筒为仿竹形,器型秀巧,形态逼真。器身由一条条细长的竹片组成,宛如一件竹制的器皿。腹壁为绿彩绶带结纹,“结”有着美好的寓意,是吉祥的象征,有着永结同心,双双长寿之意。仿竹形帽筒制作工艺采用拉坯工艺制作,然后用修坯工具刻画出竹制的形状,或是采用泥条,一条条黏结成圆柱的形状,帽筒内外都做出竹形,制作难度较大。

五彩人物纹帽筒(图3),高28厘米,径12.3厘米。直口,筒腹,玉璧底。腹部主题纹饰“东篱彩菊”。一老翁身着袍服,头戴巾帽,双手曳杖而行,站立于虬松之下,身旁一仕童双手托举一盛满菊花的箩筐,间以山石花草点缀。整个画面层次清晰,形象生动,巧妙地表现出了老翁、仕童采菊的情境,有着“采菊东篱下,悠然见南山”的意境。腹部上书“东篱采菊,徐万彤出之”。

青花山水纹帽筒(图4),高29厘米,径12.2厘米。直口,筒腹,圈足。器型规整,釉面莹亮润滑。筒壁上部边缘绘席地开光花卉纹一周,圈足边缘绘一周冰梅纹。腹部为青花山水纹,色彩变化有序,层次丰富,视野开阔,远山重峦叠嶂,近有房屋、树木、石桥、路人,溪上泛舟几只。整个画面颇有“小桥流水人家”之韵味,绘画精致,渲染工艺恰到好处,使得整个画面立体感十足。山水纹是中国以山水为题材的传统装饰纹样,写意与写实并用,形成于魏晋南北朝,宋代趋于成熟,明代开始流行,在清代达到了发展的顶峰,具有浓厚的人文气息,反映了人们对自然热爱与尊崇的心理。

青花冰梅纹帽筒(图5),高28厘米,径12.5 厘米。直口,筒腹,圈足。胎质洁白,青花艳丽,釉面滋润。周身绘冰梅纹,以青花描绘渲染冰裂片纹,青花淡料加以渲染,间勾画白色五瓣梅花,蓝地白花,色彩对比鲜明。层次丰富,冰裂纹的“杂乱”与梅花纹的“规整”互相映衬,效果清新。整个画面犹如冰面上散满了梅花,颇具有寒梅吐艳之韵味。冰梅纹,又称“冰裂梅花纹”,始于清代康熙年间,这种地纹应为仿宋代官窑冰裂片纹。

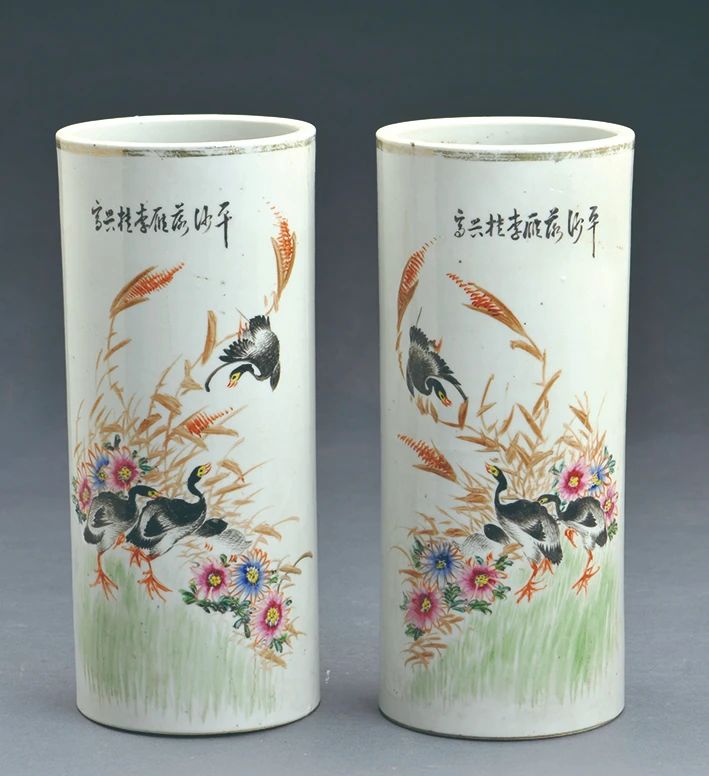

“李桂兴造”五彩芦雁纹帽筒(图6),高28厘米,径12.1厘米。直口,筒腹,玉璧底。底部落款“李桂兴造”。腹部上书“平沙落雁李桂兴写”。主题纹饰为芦雁纹,构图爽朗,上疏下密。几只芦雁体态饱满,身姿各异,或空中俯冲飞翔,或引颈高鸣,或芦苇觅食,野逸之气渲染恰到好处。芦苇滩汀,野花盛开,生活情趣极为浓厚。雁纹始于唐代,宋元时期较为常见,芦雁纹则始于明代,为清代瓷器常用题材之一。

“公善堂记”粉彩仕女纹帽筒(图7),高17.8厘米,径12.1厘米。直口,筒腹,玉璧底。瓷质匀净,釉色润滑。筒身绘仕女乘凉图纹,仕女姿态优雅,一仕女手持蒲扇静坐于青石之上,一仕女斜靠桃树旁,一仕女持卷立于桃树下。仕女身姿修长,服饰绮丽,柳眉细腰,美貌靓丽,眉眼温柔。腹上书“桃红照映美人妆,自书珠山西轩,陈生和绘”。底部墨书款“公善堂记”。

“九越谨制”五彩鱼樵耕读纹帽筒(图8),高28.5厘米,径12.1厘米。圆口,口沿一周描金,玉璧底。器型规整,釉色温润。底部楷书款“九越谨制”。腹部主题纹为“渔樵耕读”,是清代瓷器中是比较常见的装饰题材。一为戴斗笠老翁,手持鱼竿在河边垂钓;一为学童埋头读经书;身旁有一孩童俯首抱一鱼篓;一为樵夫头戴草帽,肩挑柴禾;一为农夫手持锄头。人物形态鲜活,表情自然丰富。柳枝摇曳,春花艳丽绽放,整个画面洋溢着和谐气氛。腹部书款“渔夫钓罢樵夫取,熟读南华与友谝,余钊写于珠山”。用印为“珠山”二字。“珠山”为明清两代御窑瓷器生产地。“南华”即为《南华经》。“余钊”为清末至民国年间陶瓷名家,擅彩绘人物、花鸟,常见题款有“余钊写”“余钊作”“余钊书于珠山”“余钊写于珠山”等。