文博信息

小橡子大历史—稻作农业起源的新探索

摘要: 8月21日,美国斯坦福大学斯坦福考古中心博士后研究员王佳静以Zoom在线会议的形式为浙江大学考古与文博系的师生、学术界同仁以及考古爱好者们带来了一场生动有趣的讲座——“小橡子大历史:稻作农业起源的新探索”。 讲座伊始,王佳静博士首先分享了自己的研究思路,以思考稻作农业的起源为出发点。水稻一开始是生长在沼泽湿地的野草,大多数野生稻的 ...

8月21日,美国斯坦福大学斯坦福考古中心博士后研究员王佳静以Zoom在线会议的形式为浙江大学考古与文博系的师生、学术界同仁以及考古爱好者们带来了一场生动有趣的讲座——“小橡子大历史:稻作农业起源的新探索”。

讲座伊始,王佳静博士首先分享了自己的研究思路,以思考稻作农业的起源为出发点。水稻一开始是生长在沼泽湿地的野草,大多数野生稻的落粒性强,种植的回报率低。但是有少量的野生稻落粒性差,通过人工选择这种落粒性差的水稻,人们逐渐改变了植物的基因性或表型特征,使之依赖人类才得以繁衍。那么,是什么原因使人们去驯化植物,最初的农业如何产生?

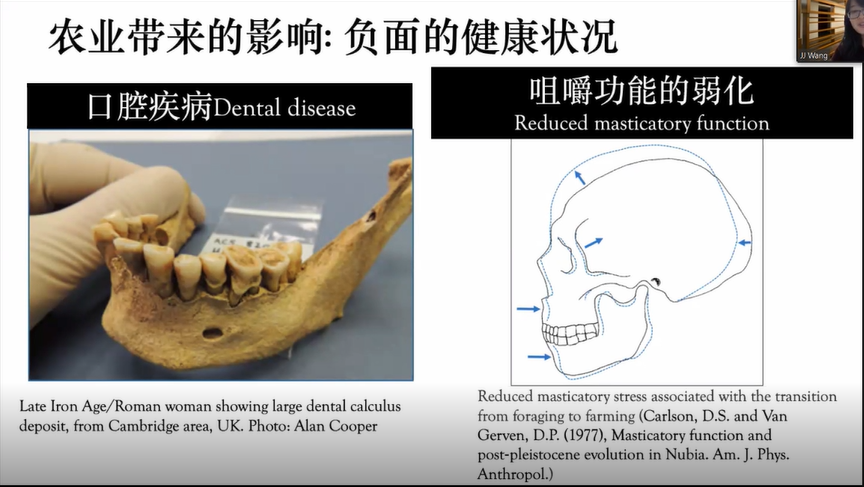

农业起源是一个非常古老的问题,和采集狩猎相比,农业是非常晚近的生计方式。农业的出现带来了生活方式的变革,包括驯养家畜、开始长期定居等,这场变革被戈登·柴尔德称为农业革命或新石器时代革命。假如农业比采集狩猎的生计方式更为高效,那么人们驯化植物、发展农业的动力就不难理解。然而,人类学家很早就发现,采集狩猎社会中人们的生活比农业社会中的人们的生活更为惬意。因为采集狩猎2-3小时的回报相当于辛辛苦苦在农田里劳作8小时的劳动成果。此外采集狩猎社会中,人们的食物更加多样,营养更加全面,健康状况好于以谷物为主要食物的农业社会。

既然如此,为什么采集狩猎社会要向农业社会转换?为什么在大约1万年前开始,世界各地都开始了这一进程?考古学家们提出了许多理论来解释这一现象。戈登·柴尔德于20世纪30年代提出了环境变化理论。由于全新世开始之后,导致一些地区土地沙漠化,使得自然界中可供人们采集狩猎的植物和动物短缺,于是人们聚集在绿洲地带,通过驯化动植物来弥补食物来源。

但是新的资料表明,全新世的环境变化,实际上使得世界上大多数地区的自然资源更加丰富,而不是匮乏。因此环境变化论遭到了质疑。刘易斯·宾福德继而提出了人口压力理论,认为一些资源丰富的区域吸引了大量人口在这里定居生活,逐渐造成了资源与人口的失衡,一些人被迫离开中心区,来到资源较为匮乏的边缘区域,通过栽培动植物的方式补充食物来源,由此发展了农业。但这一理论问题在于,新石器时代的人口数量难以估算,很多学者提出质疑,“人口的增长究竟是农业革命的结果还是原因?”这一问题目前尚无结论。Brian Hayden通过在南亚原始部落中所做的调查发现,农业种植出来的谷物性食物在当地被视作奢侈品,而非普通的粮食。Hayden认为,在农业刚刚萌芽时,栽培的作物由于产量有限,因此比较珍贵,在人们的日常食谱中不占主要地位,也不是充饥的首选。通过考古资料的研究Hayden发现,在从采集狩猎社会向农业社会转变的初期,这些部落社会中就已经出现了社会复杂化的迹象。于是Hayden提出了社会竞争理论,认为驯化的植物不仅仅是食物,更是一种地位的象征。农业是社会内部竞争的产物。

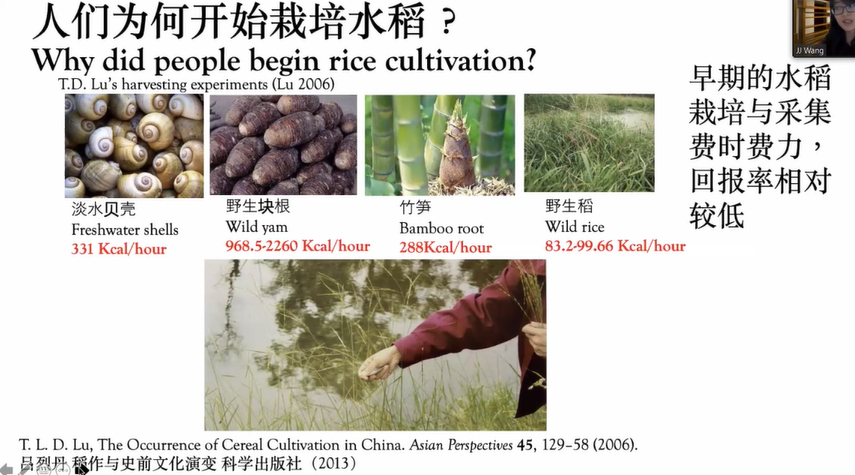

以上介绍的是有关农业起源几种流行理论。回到具体的问题上,学者发现早期水稻的栽培与采集费时费力,和其他食物相比回报率很低。既然如此,为什么要栽培水稻?另外,水稻驯化的过程十分漫长,在驯化的初期,水稻显然无法成为主食。

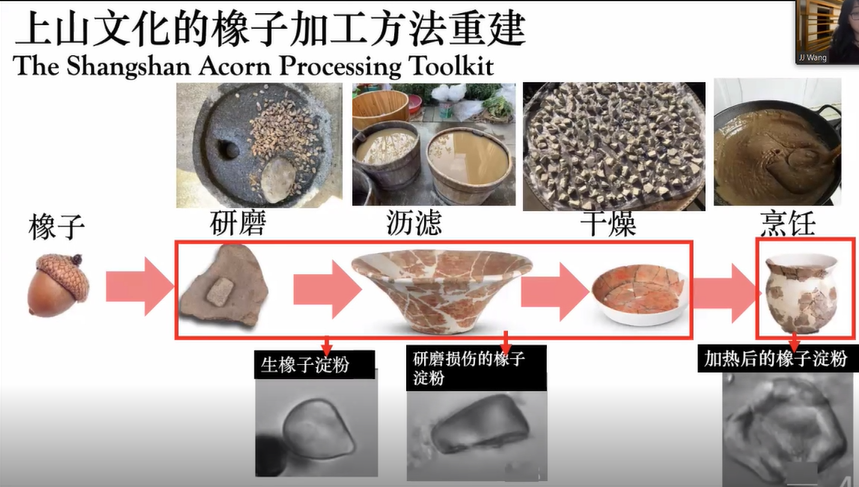

上山文化被视为稻作农业的起源,它和时间稍早的南方旧石器时代遗址很大差别在于定居村落的出现,代表了首个在旷野里定居的聚落。上山人定居的原因是什么?王博士从上山文化的器物入手探讨,上山文化的器物很多,且一些器物的形制较大。通过残留物的研究了解器物功能,也许可以解开上山文化起源的原因。研究方法主要有三种。首先是淀粉残留物的研究,由于不同植物的淀粉粒有不同的形态和大小,并且不同的加工方式造成的淀粉粒形态也有所不同,因此可以判断植物加工工具的具体功能。二是植硅体残留物研究,植硅体是植物的硅化骨架,大量在壳、叶子和茎脉中出现,特别适用于发现水稻等草本植物。三是微痕研究,可辅助判断石器类工具的功能。

研究重点原本是在上山遗址的残留物中寻找水稻,但是却意外发现橡子居然是上山遗址中最普遍发现的微植物。她的研究便从水稻转向了橡子,进而探讨橡子采集与水稻种植的关系。橡子中有一种丹宁酸,不能直接食用。世界各地对于橡子的加工方式不同。在对金华地区的橡子加工进行细致的人类学考察后,尝试重建了上山文化的橡子加工方法。结果显示,上山文化的磨盘磨棒、大口盆是重要的橡子研磨、沥滤的工具。相比之下水稻只是众多食物中占比很小的一种,但是水稻在上山时期还有在另外一种非常重要的功能,是其他食物难以取代的——作为陶器的掺和料。大量的稻壳用来制作大口盆,而大口盆的主要功能是沥滤橡子等植物淀粉。

按照橡子在当时世界范围内的分布,上山文化中出现那么多的橡子并不奇怪。王博士进而提问,为什么上山文化的橡子经济促进了定居和水稻驯化?她认为,与美洲和近东等地的早期橡子经济不同,山上文化的橡子加工需要用到很多人造工具,特别是陶器和研磨石器。在中国,早在更新世末次冰盛期左右,陶器与研磨石器就被采集狩猎人群发明。而这一传统诞生,使得人类便逐渐对物产生了依赖性。结合Ian Hodder的纠缠理论 (Entanglement Theory) 以及Helen Leach 和Peter Wilson等关于 “人类驯化”(Human domestication) 的理论研究,王博士提出,人在使用物的过程中对物产生了依赖性。这种依赖性一方面体现在,工具的用途变得越来越多元。另一方面,特定的工具在解决新问题时可能存在局限,面对工具的局限,人们不是选择抛弃它,而是投入更多的劳动力用于改进工具。因此,这两类工具在更新世出现后,便一直延续在之后的人群中。工具的运用是否也“驯化”了人类?工具产生给人们带来了便利,人们也越来越依赖工具。当更新世早期,橡树在各地变得繁盛之时,人类对橡子的加工方法自然而然的沿用了陶器和研磨器的工具传统。

大量的工具生产促进了定居的产生。因为人们越来越依赖工具,当工具越来越多,不方便搬动时,便在一定程度上迫使人们定居。而定居是中国南方水稻农业生产的必备条件。

最后,演讲者回顾了已有的理论模型。三种理论模型似乎均不能很好地符合上山文化农业起源的情况。农业的产生是一个漫长的历程,长达数千年,是最初水稻栽培者无法预见的。因此很难说古人最初在栽培水稻有什么单一的、长远的目的。单一动因的理论模型无法解释所有地区的农业起源问题。

(图片来自演讲者幻灯片 撰稿:许祯津、安婷 本文经演讲者审阅)