文博信息

宜兴法藏寺地宫出土北宋银弥勒像

摘要: 1995年9月,施工人员在江苏省宜兴中学基建施工中意外发现了一块奇怪的石头,此石上宽下窄(上部边长126厘米,下部边长111.5厘米),上部刻有“虞庠许近募众缘舍此石”字样。校方对此极为重视,立即保护现场并上报宜兴市文物管理委员会办公室。后经考古发掘后,发现该石为法藏寺地宫的盖石,其底有一石函,其中出土有佛教塑像、经卷、银盒等共计99件(组) ...

1995年9月,施工人员在江苏省宜兴中学基建施工中意外发现了一块奇怪的石头,此石上宽下窄(上部边长126厘米,下部边长111.5厘米),上部刻有“虞庠许近募众缘舍此石”字样。校方对此极为重视,立即保护现场并上报宜兴市文物管理委员会办公室。后经考古发掘后,发现该石为法藏寺地宫的盖石,其底有一石函,其中出土有佛教塑像、经卷、银盒等共计99件(组)。银弥勒像是迄今发现的最早的自名“弥勒”的大肚弥勒形象,为我们研究中国古代弥勒形象演变提供了重要的实物资料。

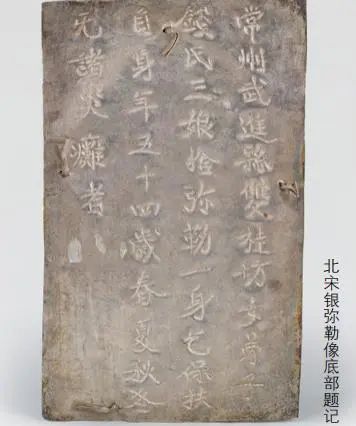

此像通高5.6厘米,底长13厘米,底宽8.2厘米,重98.3克。工匠采用薄银片锤揲焊接工艺,用四根银丝将造像周身扣在底部银片上,底部錾刻供养人题记。题记为“常州武进县双桂坊女弟子/钱氏三娘舍弥勒一身乞保扶/自身年五十四岁春夏秋冬/无诸灾瘫者”。

弥勒形象的变迁

今天的弥勒佛常以笑口常开、大腹便便的形象示人,其不仅出现在石窟、寺庙里,还出现在人们日常的佩戴装饰上,中国第一个3A游戏《黑神话:悟空》中也有他的身影。

中国本土弥勒造像形象的演变,经历了印度弥勒、菩萨装弥勒、佛装弥勒、布袋和尚装弥勒四个阶段。

早期弥勒造像具有典型的犍陀罗艺术风格。最早关于弥勒造像的记载见于《高僧传》卷五《道安传》,曰:“苻坚遣使送外国金箔倚像,高七尺,又金坐像、结珠弥勒像、金缕绣像、织成像,各一张。”陕西三原出土的十六国时期金铜弥勒菩萨立像是目前所见中国本土最早的弥勒造像,现藏于日本京都藤井有邻馆。弥勒顶束扇形发髻,发辫垂肩,留须,眉宇间有白毫,佩戴项圈、胸前璎珞和腕钏,右手施无畏印,左手指尖持瓶,身披帔帛,衣褶方硬犀利,着希腊式缀珠凉鞋(刘慧:《陕西三原金铜弥勒菩萨立像图像特征考》,《新视觉艺术》2011年第5期)。

陕西三原出土的十六国时期金铜弥勒菩萨立像

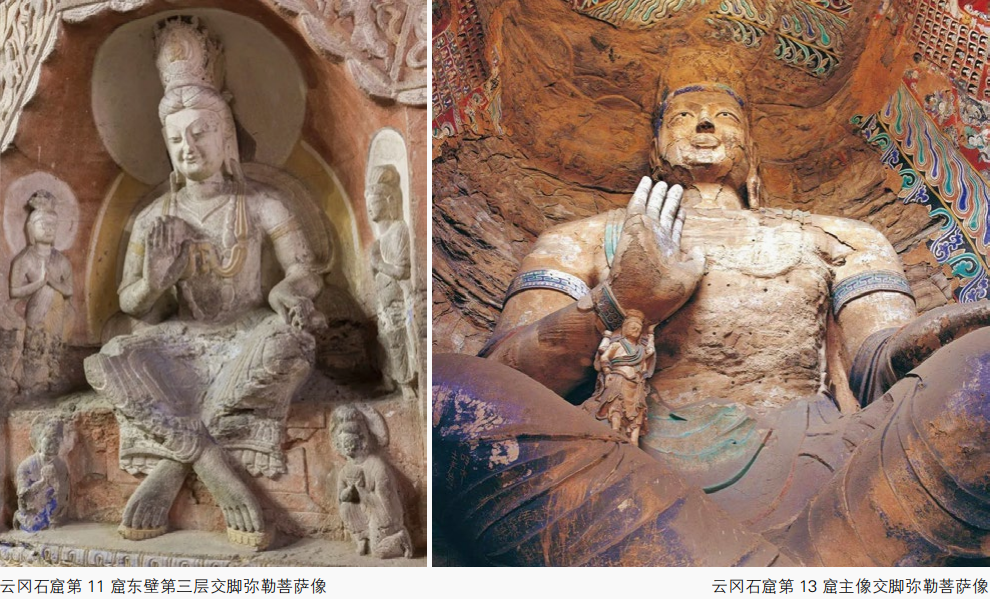

北魏至唐代,弥勒形象主要有两种,一种是菩萨装弥勒造型,头戴宝冠,肩披帔帛,项带璎珞,下身着大裙,坐姿为交脚式,呈说法相或思维相,如大同云冈石窟第11窟东壁第三层交脚弥勒菩萨像、第13窟主像交脚弥勒菩萨像等。另一种是佛装弥勒造型,头梳发髻,多站姿或者交脚坐姿,施转法轮印或者无畏印,例如河南博物院藏北魏永平三年(510年)尚元寿造铜弥勒佛坐像和故宫博物院藏南朝梁大同三年(537年)僧成造铜弥勒像。唐代的佛装弥勒外貌非常接近如来、阿弥陀等佛,主要表现在除坐姿以外的面相、服饰、法印等与他们区别不大。如首都博物馆藏唐代弥勒佛像善跏趺坐姿,左手举于身体左侧,右手置右膝上;头饰磨光高肉髻,面相圆润,神态庄肃;上身内着僧祗支,外披袈裟;下腹部和腿部衣纹呈“U”形。

菩萨装弥勒的造型来源于《弥勒上生经》,主要表现为弥勒菩萨上生兜率天宫为诸天说法时的形象。佛装弥勒的造型来源于《弥勒下生经》,主要表现为弥勒菩萨从天宫降世之后,接替释迦牟尼佛进行教化,由菩萨变为未来佛的形象。

五代早期,浙江奉化岳林寺的布袋和尚契此蹙眉皤腹、杖荷布袋,不仅有神通,还留有偈语,被人视为弥勒化身,以致北宋初年江浙地区民间多供奉布袋和尚图像,《宋高僧传》记载:“江浙之间多图画其像”。随着赞宁《宋高僧传·唐明州奉化县契此传》、道原《景德传灯录》、释睦庵《祖庭事苑》等文献对布袋和尚的描述和宣传,布袋和尚装弥勒的信仰愈加广泛,还出现大量与其有关的诗文,如苏轼曾作《观藏真画布袋和尚偈》:“柱杖指天,布袋着地。掉却数珠,好一觉睡。”北宋元符元年(1098),宋哲宗给布袋和尚赐号“定应大师”;崇宁三年(1104)宋徽宗将供奉布袋和尚的阁赐名“崇宁”,布袋和尚装弥勒形象广泛流传,甚至传入当时北宋边陲陕北地区。石建刚、白晓龙在《陕北宋金石窟布袋和尚图像调查与研究》(《丝绸之路研究辑刊》第五辑,商务印书馆,2020年)一文中提到了15例布袋和尚形象,其中佳县云岩寺第3窟前室后壁东侧壁面的宣和四年(1122)布袋和尚像,不仅展现了“袒胸露腹、大腹便便”“布袋”等典型特征,还表现了化佛形象,突显了布袋和尚装弥勒的神异性。

宋代以后,随着佛教进一步中国化、世俗化和平民化,弥勒由佛经中的菩萨装和佛装,完全演变成今天笑口常开的布袋和尚装弥勒形象,如杭州飞来峰元代布袋弥勒像。

“银弥勒卧像”名称异议

“卧佛”是指侧躺或侧卧的佛像,《大唐西域记》记载释迦牟尼“右胁卧狮子床”。《法相光明—江苏宜兴法藏寺北宋地宫出土文物》(许夕华主编,中国书店,2015年)一书中该像定名为“银弥勒卧像”,描述为“左侧而卧”,这与一般认为的卧佛方向不符。佛像常见坐姿有结跏趺坐、半跏趺坐、善跏趺坐、交脚倚坐、半跏趺倚坐等,法藏寺银弥勒像也不属于上述坐姿。加上此像大部分身体都被遮住,只露出双手和头,故难以准确推测其姿态。

经黑白处理后的银弥勒像的正、反面

笔者通过观察,并将原图进行黑白明暗处理后对比,此像正面的弥勒右侧应该为布袋,右侧最顶端应该为布袋口,布袋口下端应该为布袋褶皱的竖条纹路,还有两条封口绳下垂;而从佛像反面观察,明显看出左右两部分并非佛像身体的上、下部分。故笔者认为此像盘坐于左侧,右侧是“随身布袋一只”更为合适,也对应《宋高僧传》所提到的布袋和尚的特征。因此,该像描述应为:面部圆润,弯眉细目,嘴角下弯;身穿广袖袈裟,衣纹清晰;双手交叉于胸前,手持禅杖,右后方有一布袋。此像定名为“宋代银弥勒像”更为合适。

银弥勒像的身世

此像底部铭文未提及具体年份,法藏寺地宫出土文物中也没有与此像有关的发愿文提及时间,所以《法相光明—江苏宜兴法藏寺北宋地宫出土文物》一书将此像年代定为北宋。笔者试图从弥勒像的原型以及器物发掘角度进行分析,来推测此像具体年代。

弥勒像的原型角度

弥勒,意译为慈氏,名阿夷多。据《弥勒上生经》和《弥勒下生经》记,他原出生于婆罗门家庭,后来成为释迦佛的弟子,先于释迦入灭,上生于兜率天宫。释迦佛灭度后,经五十六亿七千万年,弥勒从天宫下生到人间,在华林园龙华树下成佛,教化解脱众生。

五代以前,弥勒以庄严的弥勒菩萨或者未来佛的形象出现在世人面前,五代两宋时期,随着佛教世俗化,出现了与前代迥异的面带笑容的大肚弥勒佛,“神圣的弥勒佛图像异化为世俗化的高僧”(王忠林:《可能与必然—论弥勒图像的转型与定型》,《世界宗教文化》2010年第6期)。高僧原型是五代明州(今宁波)奉化县的契此和尚,即布袋和尚。《宋高僧传·唐明州奉化县契此传》记载:其“形裁腲脮,蹙頞皤腹,言语无恒,寝卧随处。常以杖荷布囊入廛肆,见物则乞,至于䤈酱鱼葅,才接入口,分少许入囊。号为长汀子布袋师也”,其形象与法藏寺地宫出土银弥勒像高度吻合。

随后,成书于北宋景德元年(1004)的《景德传灯录》不仅记述了布袋和尚的形象,还记载“梁贞明三年(917年)丙子三月,师将示灭,于岳林寺东廊下端坐磐石而说偈……其后他州有人见师亦负布袋而行,于是四众竞图其像,今岳林寺大殿东堂全身见存”,这说明至少在11世纪初布袋和尚形象的弥勒造像已经在宁波岳林寺出现并流行。后来,布袋和尚更是受到皇帝的认可,天下寺院开始供奉。

刻铭银牌

器物发掘的角度

法藏寺始建于南朝梁,原名重居寺,位于宜兴县境西北的谈村。唐上元二年(761年),重居寺迁至宜兴县城南门外。北宋大中祥符年间(1008—1016),重居寺改名法藏寺。建中靖国元年(1101),蒋之奇乞请法藏寺别院为功德寺,朝廷赐额“显亲追孝禅院”。法藏寺在元末毁于战火。1978年后该地为宜兴中学所在。

法藏寺地宫出土的99件(套)文物中,有明确纪年的共有15件,其中最早纪年时间为北宋熙宁五年(1072),来自《般若波罗蜜多心经》金书,内容为“熙宁五年闰七月初七日识”;最晚纪年时间为崇宁四年(1105),共有12件器物都标有此纪年,如宜兴县许璇发愿文,内容为“崇宁四年六月十五日弟子许璇并家眷人口等谨状”。此外,刻铭银牌中提到“女弟子余氏二娘舍大真珠贰拾伍粒……句当募众金银佛像等物入龙宫内女弟子凌氏三娘结缘/法藏寺募众句当建殿造轮藏赐紫沙门怀瑞”,证明这些供养器物大多是由凌氏三娘和怀瑞劝募众人后,信众集中于崇宁四年六月施舍的,由此推断法藏寺地宫最终瘗埋时间为崇宁四年,银弥勒像制作时间应该在地宫最终瘗埋时间以前。

综上所述,法藏寺地宫出土宋代银弥勒像应该是目前所能见到的最早布袋和尚装弥勒形象的器物,比众人熟知的杭州飞来峰元代布袋弥勒像早了160多年。

(作者为宜兴市博物馆典藏展览部副主任、助理馆员)