文博信息

安徽明光官山墓葬群初识

摘要: A 区发掘缘起及地理位置官山墓葬群位于皖东明光市涧溪镇小陆郢、华郢等地,毗邻官山,靠近女山湖。2023年2月,当地高标准农田改造项目中发现了古代墓葬,6—11月,经安徽省文物局批准,安徽省文物考古研究所对该区域开展抢救性考古发掘工作。明光境内地势南高北低,南部为低山区,中部为丘陵,北部为平原及湖泊,所处的郯庐大断裂带成矿条件优越,素有“山 ...

A 区

发掘缘起及地理位置

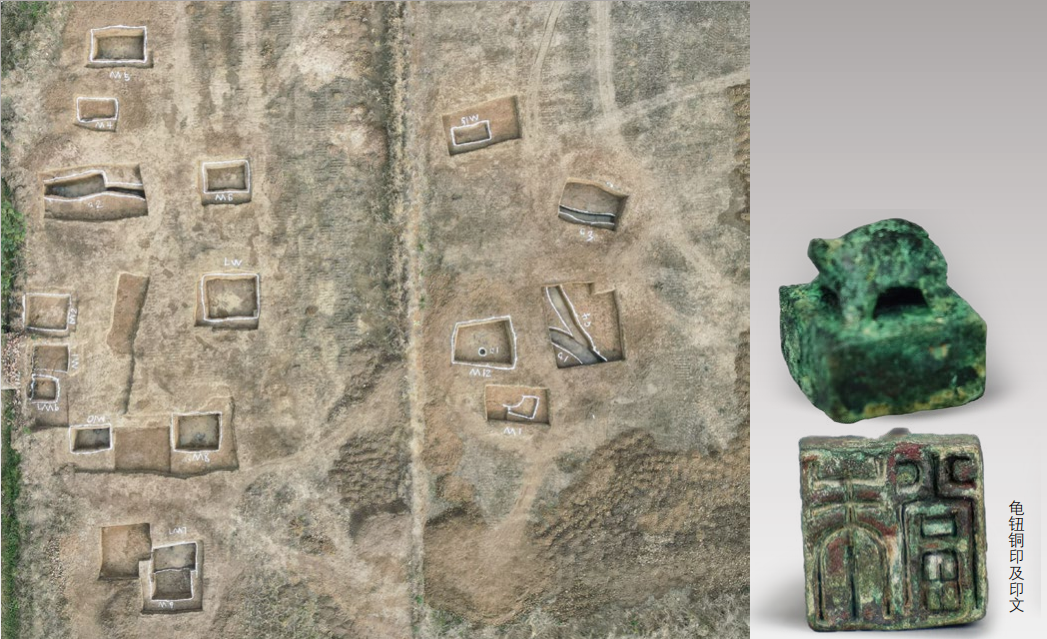

官山墓葬群位于皖东明光市涧溪镇小陆郢、华郢等地,毗邻官山,靠近女山湖。2023年2月,当地高标准农田改造项目中发现了古代墓葬,6—11月,经安徽省文物局批准,安徽省文物考古研究所对该区域开展抢救性考古发掘工作。

明光境内地势南高北低,南部为低山区,中部为丘陵,北部为平原及湖泊,所处的郯庐大断裂带成矿条件优越,素有“山峦藏宝、阡陌流金”之誉,如铁矿、凹凸棒石粘土等。凹凸棒石粘土有防水特性,我们在发掘过程中发现该材料常被用于墓葬底部及四壁的修葺。

官山墓葬群发掘区分布示意

发掘收获

根据距官山远近,官山墓葬群整体可以分为A、B、C三个相对独立的墓区,彼此之间直线间距数百米,地势平坦,附近均为农田。

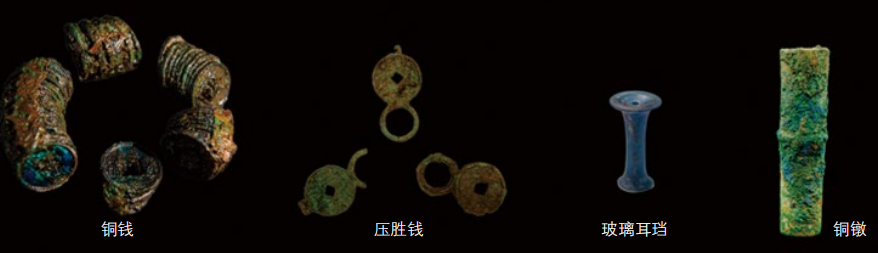

距官山最近的A区共清理墓葬15座,其中竖穴土坑墓14座、砖室墓1座。根据墓葬形制及随葬品情况推测,竖穴土坑墓的年代应当为西汉时期,砖室墓内出土“大泉五十”钱币,应该属于新莽至东汉时期。A区出土随葬品数量最多、种类最丰富,包括陶罐、陶壶、陶盆(甑)、釉陶罐、釉陶壶、铜鋞、铜镜、铜印、铜带钩、铜镜刷、铜钱、铜矛、铜镦、铜弩机、铁剑、铁矛、铁削、石蝉、石璧、石砚等。随葬品最丰富的M7出土一枚龟钮铜印,印文“朱当”。据《文献通考·王礼考十》载:“皇太子黄金印,龟钮印文曰章。下至二百石,皆为通官印”,“秩比六百石以上,皆铜印黑绶……比二百石以上,皆铜印黄绶”,由此推测墓主可能属于西汉二百石至六百石的官吏。

B区

B区共清理墓葬12座,均为砖室墓,受盗扰严重,仅出土铜镜及玻璃耳珰各一件。墓葬所使用的墓砖均有纹饰,以钱纹砖为主,根据残存墓葬形制规格及墓砖纹饰等推测,B区砖室墓年代当属东汉至南朝时期。

C区

C区地表散落大量的宋代砖瓦遗物,曾采集到南宋“建炎通宝”钱币,根据这一信息判断当地应有较丰富的宋金时期堆积。C区共清理墓葬16座,均为竖穴土坑墓,保存情况在三个区域里相对较好,且年代跨度最长,自汉代延续至明代,整体可以分为汉代墓葬及宋(金)、明代墓葬。C区汉墓出土随葬品种类与A区相似,包括陶罐、陶壶、陶鼎、陶盆(甑)、釉陶壶、釉陶鼎、釉陶钵、铜洗、铜镜、铜钱、铁削、石璧等。宋(金)、明代墓葬保存较好,尚存木棺,随葬品包括瓷碗、陶罐、钱币(可识别元祐通宝、正隆元宝)等。

发掘认识

竖穴土坑墓填筑工艺

除使用一般墓葬发掘方法以外,发掘团队还对较大型的墓葬及较复杂墓葬填土采用“二分之一解剖法”进行发掘。例如在墓葬平面显示出三圈围合式填土的M12,经解剖后可明显看出其最外圈的棕红色填土是最先填入墓坑中,并且除底部外,建造者还用该层土填筑墓室四壁;之后在中间填入一层灰土;最后填入最内圈的灰褐色五花土,完成该竖穴土坑墓的修建。

二分之一解剖法了解墓葬填土结构(以 M12 为例)

墓主身份

根据墓葬规模、形制、随葬品,可看出墓主身份多样化,如有以M6为代表的“刀笔吏”,典型特征为铁削与石黛板共出。M6位于A区中部偏北,南侧为M7。墓坑平面近似长方形,现存墓口东西长3米,南北宽1.9米,墓深0.5米,四壁较直,平底。墓室填土为灰褐色五花黏土。墓中共出土20件器物,包括铜器(铜镜、铜带钩、铜钱等)、石器(石黛板、石璧等)、铁器(铁削等)、陶器(陶瓿、盘口壶等)等,其中石璧位于墓室东部偏中间位置,陶器集中分布于墓室南部偏东侧。此外,M13也出土1件尚存墨迹的汉代研磨石黛板。

M6 出土器物

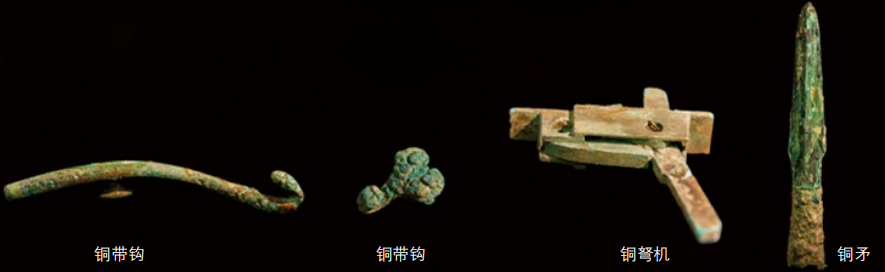

还有以M7、M8为代表的武官墓葬,墓主持剑下葬,且有铜矛、铜弩机一类的兵器随葬。M7位于A区最中心,是A区规模最大的竖穴土坑墓,现存墓口东西长3.94米,南北宽3.2米,墓深0.6米,四壁较直,平底。棺木摆放呈东西向,棺首朝东。残留棺灰长约2.3米,宽约0.7米。人骨保存不完整,一副保存较好的人骨在棺内,头向东,可能为仰身直肢葬。另一副仅存碎骨,未葬在棺内,是否为人类骸骨待鉴定。M7出土随葬品共35件,包括龟钮铜印、铜镜、石璧、铜矛、铜格铜首铁剑、铁环首刀等。石璧与铜镜叠放,石璧在上,铜镜在下。1件铜矛东西向摆放于棺木北侧,西侧留有一段约12厘米的木柄遗迹,其下还有1件青铜镦,应为一件完整的铜矛。铁剑放于棺木中间位置,通过与人骨的相对位置关系判断,下葬时应为墓主手持。从随葬品组合、刀与墓主相对位置关系、刀的长度(约33厘米)以及未发现石黛板等情况来推断,铁环首刀应是挂在腰间的短刀(佩刀),而不是书刀(削)。董仲舒《春秋繁露》卷六《服制象》云:“剑之在左,青龙之象也。刀之在右,白虎之象也。钩之在前,赤乌之象也。冠之在首,玄武之象也。四者,人之盛饰也。”可见最晚至汉代,腰佩环首刀已经成为和佩剑并重的舆服制度。再结合M7所出龟钮铜印,推测墓主可能是西汉二百石至六百石的武官。

M7 出土器物

M7 铁环首刀

M13 出土汉代研磨石黛板

随葬品器名

M8出土了1件铜器(M8:4),我们起初定名为“铜樽”,但在对比了河南辉县出土自铭酒樽、河北邯郸张庄桥墓出土鎏金银铜酒樽、山西右玉出土铜酒樽并查阅相关资料后认为“樽”的定名可能不准确。根据这些自铭酒樽的共同点以及以往学者的研究,樽虽有三足,但也多有铺首衔环,并且体形多较大,大多数樽的直径是大于或等于其腹高的(廖薇:《战国秦汉觯、卮、樽辨析》,《华夏考古》2020年第2期),这些特点均未反映在铜器M8:4上。从被遣策证实和自铭的卮来看,其均带有鋬耳、平底,这与铜器M8:4也明显不同。另有一类器物除有三足外,其他特征与卮完全相同,过去学者多将其归为卮。廖薇则将带有三足的卮辨析为觯,认为两者虽在同一年代并行但并非一物,使用时有明显的等级之分。

2023年8月,中国国家博物馆收藏了一件自铭器—西汉河平元年铜鋞。其高29.5厘米,直径12.8厘米,器身外壁有铭文31字,有“河平元年供工昌造铜鋞”自铭。铜器M8:4在造型和比例上更接近西汉河平元年铜鋞,因此最终被定名为“铜鋞”。

随葬品器物组合

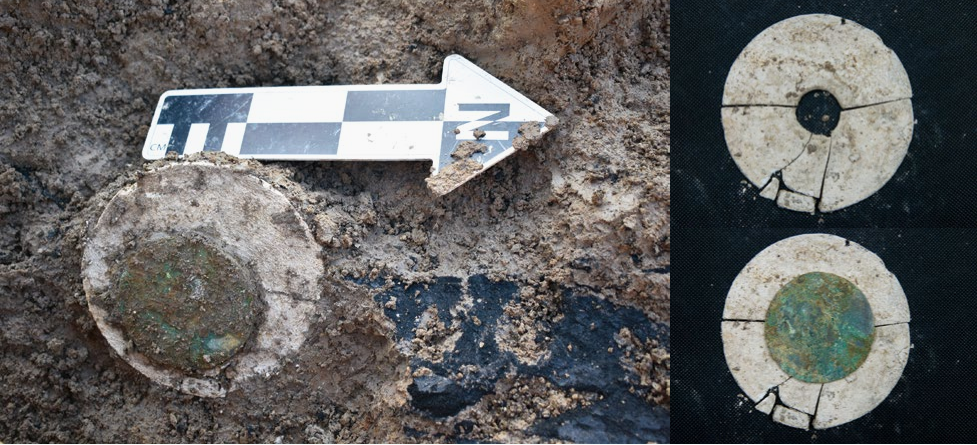

官山墓葬群汉墓中存在“铜镜—石璧”的器物组合,共有6座墓葬明确发现了这一组合,分别为A区的M3、M6、M7、M8、M13以及C区的M29,“铜镜—石璧”组合均位于墓主头部,铜镜与石璧相叠。这可能与“温明”有关。温明是丧葬器中用于死者头部的遮盖物,其形状如倒置的方桶,由四面漆木板组合而成,顶、侧内面皆嵌铜镜或琉璃璧。一方面,官山墓葬群出土的“镜璧组合”也出于墓主头部,原本镶嵌镜璧的漆木盒(或未上漆)可能因腐朽、垮塌等而未能留存下来,因此仅见石璧、铜镜,而不见漆木盒。另一方面,官山墓葬群出土的石璧硬度较低,手感、质地接近滑石,可能是专为丧葬所制作的明器,因此这或许是本地葬俗将丧葬礼具温明简化处理的表现,即“镜璧组合”可能是汉代地方社会(盱眙县和淮陵县)效仿社会上层使用温明这一类丧葬礼具所制作的简易明器。目前发掘资料尚在整理阶段,该器物组合现象的成因仍需进一步研究。

单石璧及石璧铜镜组合

为及时向社会公众公布本次发掘的初步成果,提高公众参与度,明光市文物局、明光市博物馆举办了“嘉山印记—明光考古成果展”,不仅展示了近年来明光境内考古出土文物,还集中展示了官山墓葬群出土文物。2024年2月,官山墓葬群考古荣获“2022—2023年安徽优秀田野考古工地”。

“嘉山印记—明光考古成果展”海报

(作者为安徽省文物考古研究所文博助理馆员)