文博信息

衣袂翩翩 高句丽遗存所见汉系服饰

摘要: 高句丽政权始建于汉元帝建昭二年(公元前37年),灭亡于唐高宗总章元年(668年),国祚705年。高句丽极盛之时,西抵辽河,北到今吉林市,东达今延边地区,南至朝鲜半岛汉江流域 。考古学家在这片广阔的区域内发现大批具有鲜明民族特征和地域风格的墓葬、城址、宫殿址、寺庙址、窖穴、水井等遗迹以及武器、生产工具、日用器具等遗物,统称为高句丽遗存。高 ...

高句丽政权始建于汉元帝建昭二年(公元前37年),灭亡于唐高宗总章元年(668年),国祚705年。高句丽极盛之时,西抵辽河,北到今吉林市,东达今延边地区,南至朝鲜半岛汉江流域 。考古学家在这片广阔的区域内发现大批具有鲜明民族特征和地域风格的墓葬、城址、宫殿址、寺庙址、窖穴、水井等遗迹以及武器、生产工具、日用器具等遗物,统称为高句丽遗存。

高句丽遗存中服饰资料充裕。迄今发现的123座高句丽壁画墓中服饰图像清晰的个体多达1100余例,清理出土的簪、钗、耳环、耳坠、指环、镯子、带扣、带銙、䤩尾、冠饰等各种装饰品以及纺织物残片、钉鞋及青铜人像等接近400件。这些服饰图像、实物以及文献中的高句丽服饰史料为我们全面了解高句丽服饰文化提供了条件。

高句丽遗存中的服饰,除高句丽族服饰外,还有汉服、胡服等多种服饰类型。“汉系服饰”狭义指汉代服饰,广义泛指汉族服饰,基本形制是上下分开的上衣下裳(裙)制和上下连署的深衣服制。汉服是一个动态的概念,不同时期内涵不同。它像一个不断滚动的雪球,将来源、风格不同的各样服饰因素,或是原封不动照搬挪用,或是将其分解,取其部分元素杂糅到固有式样中。

(深衣 中国古代传统服装的一种,春秋、战国之交出现,将上衣下裳连在一起。深衣的特征是“续衽钩边”,即有一幅向后拥掩的曲裾。)

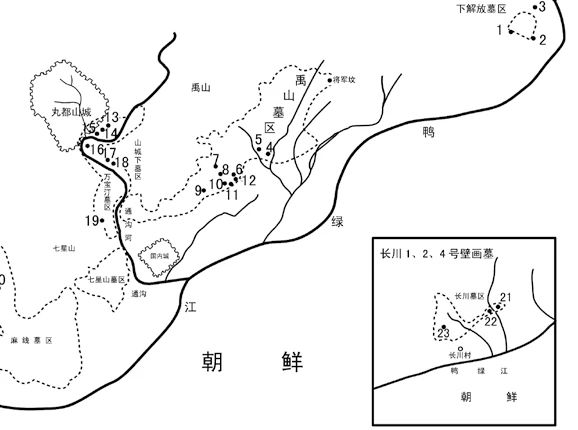

朝鲜境内部分高句丽壁画墓分布

汉服图像

中国境内发现的高句丽壁画墓中,穿着汉服的人物不是凡夫俗子,而是跣足坐榻、乘龙驾凤,立于莲台之上的仙人。

如集安舞踊墓藻井绘有两个坐在榻上的男子:一人头戴尖顶帽,身穿领部加襈的朱红色长袍;另一人亦戴尖顶帽,手持纸笔,身穿领部加襈的右衽黄色长袍。这两件袍服式样与汉服传统袍服相似,但两人所戴尖顶帽非汉服系统中儒士习戴冠帽。集安五盔坟 4号墓东壁、北壁、西壁绘有六位莲台居士,他们头顶漆纱笼冠,身穿红、绿、赭等各色宽袖袍服,腰系绶带、腹前垂芾,手持团扇,足登笏头履。此六人通身装扮与南北朝时期贵族士大夫形象极为接近。

五盔坟5号墓与集安四神墓都绘有头戴冕冠、身穿冕服的仙人形象。冕冠与冕服是我国古代帝王出席重大仪式活动的盛装礼服。冕冠由綖、旒、藻、武、纽、紘、紞、瑱等部分构成。冕服为上衣下裳,上衣是形体宽松的大袖衣,颜色与冕綖一样,上衣玄色,下裳纁色。衣裳上施有日、月、星、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼、黻等十二种不同图案,名为十二章。冕冠与冕服历代几经变化,不同形制意味不同等级。两座高句丽壁画墓所绘冕冠与冕服仅存其形,细节刻画多偏差,冕前后垂旒数量、袍服上的图案、芾的尺寸都不符合礼法规定。

四神墓御龙天人(冕冠与冕服)

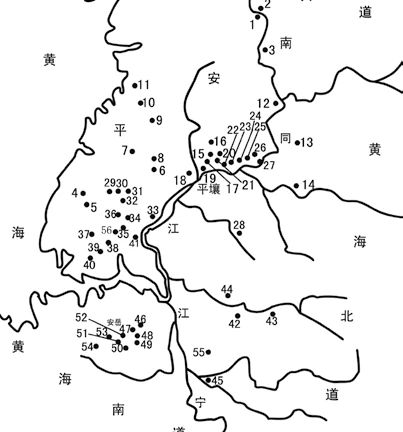

今天朝鲜境内发现的安岳3号墓、德兴里壁画墓、台城里1号墓、平壤驿前二室墓、龛神塚、药水里壁画墓、伏狮里壁画墓、八清里壁画墓、水山里壁画墓、玉桃里壁画墓等有较为清晰的汉服图像。其中男子服饰图像有笼冠配袍服、进贤冠配袍服、平巾帻配袍服、平巾帻配短襦和裤;女子服饰图像有撷子髻、鬟髻、双髻、不聊生髻等高髻配袍服或袿衣等多种搭配组合。

安岳3号墓西侧室西壁墓主人冬寿头戴笼冠,身着合衽深褐色袍服,手持麈尾,腰束垂绶;右侧“记室”头戴进贤冠,身着浅色袍服,侍立其旁。水山里壁画墓东壁官吏头戴平巾帻,身穿黄色长袍,跪地施礼。德兴里壁画墓中间通路西壁主人出行图中步行随从头戴平巾帻,上身穿黄色右衽短襦,下穿红色裤子。再如安岳3号墓西侧室南壁墓夫人头梳双环撷子髻,身穿白领右衽绛紫地云纹锦袍,袍边缘重重叠叠饰有多枚圭形彩色布片,肩部、袖口和下摆镶有三道黑襈,此袍就是被誉为“妇女之上服”的“袿衣”;西壁女官“小史”梳鬟髻,穿直领合衽浅色袍,袖口加黑襈,腰前垂黑带。龛神塚前室右壁右侧女子梳鬟髻,穿直领加襈合衽红色袍服,腰前系白地褐色条纹“芾”,身后垂白色(绶)带;左侧女子梳双髻,穿直领合衽条纹袍,腰前系“芾”,腰后垂(绶)带。

汉式遗物

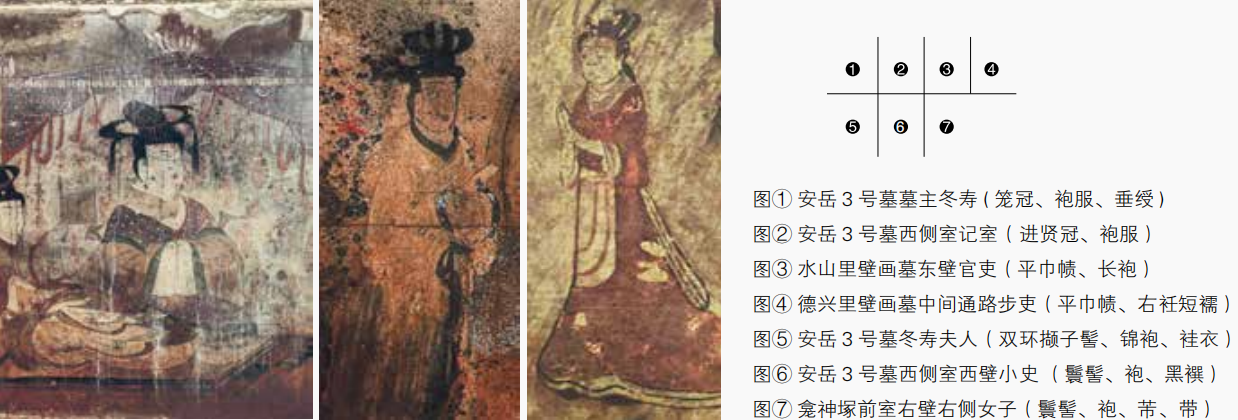

集安山城下墓区159号墓出土一件前圆后方的长方形牌饰,内有镂空水鱼纹,边缘有压条,各角有一铆钉。此物过去多被视为䤩尾,但其尺寸过大,难以穿越带扣。据孙机先生《中国古舆服论丛》考证,此牌饰与带扣两两相对,应是带扣对面的饰牌。

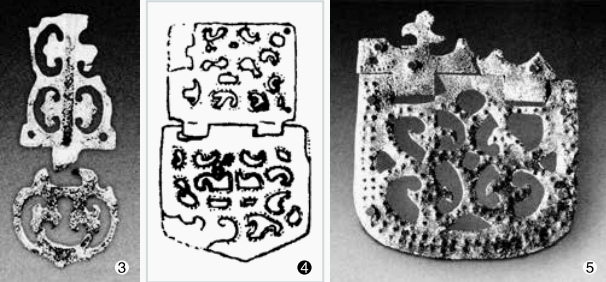

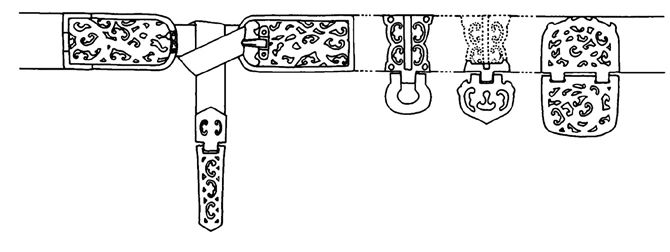

图① 山城下 159 号墓出土带具(饰牌) 图② 山城下 152 号墓出土带銙 (M152:10)

图③ 禹山 3560 号墓出土带銙(JYM3560:13A)图④ 长川 4 号墓出土带銙 图⑤ 禹山 3560 号墓出土带銙(JYM3560:13C)

集安山城下墓区152号墓出土一件鎏金带銙,銙板整体呈亚腰形,饰片为马蹄形,正面饰曲线纹,两侧连弧形,有四个对称镂空卷云纹,四角各有一铆钉。禹山墓区3560号墓出土一件鎏金带銙(JYM3560∶13A),銙板整体呈亚腰形,饰片为桃形,正面鎏金,銙板内有卷草纹镂空图案,四角各有一铆钉,下缀桃形卷草纹镂空饰片。

集安长川4号墓发现两件带銙,銙板为镂空方形,四角四钉,饰片为圭形,内饰镂空卷云纹,周边有錾点纹。朝鲜大城山城、植物园10号墓发现两件,形制基本一致,銙板方形,饰片下端略圆弧,近圭形,饰镂空图案。集安山城下873号墓仅发现銙板,鎏金,中间镂空,四角各带一个铆钉,朝鲜湖南里四神塚亦发现同样形制的一件銙板。此外,有的出土品銙板残缺,具体形制不详,下垂饰片近长方形,与銙板连接的一端平直,另一端圆弧。饰片内装饰镂空图案。它们也可能与上述带銙同型。如禹山墓区发现两件,正面鎏金,上部均残,下部饰片内饰镂空卷草纹。其中一件编号JYM3560∶13C,薄片上饰有錾点纹;另一件编号JYM3142∶10,有镂空纹无錾点纹。

宜兴周处墓出土带具 (孙机《华夏衣冠—中国古代服饰文化》)

上述这几件带具与洛阳西晋24号墓、宜兴西晋周处墓出土的银带饰,广州大刀山晋墓出土的铜带饰形制基本一致,是两晋时期流行的“晋式带具”式样,它们很可能是从中原输入的,或是中原仿制品。

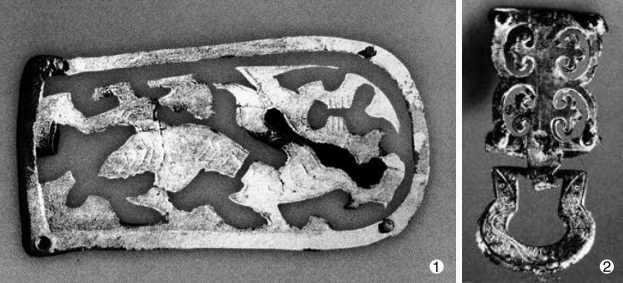

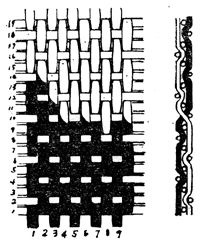

长川 2 号墓出土织锦

集安长川2号墓曾在南棺床西北角发现一块织锦残片。这片织锦残长23厘米,制作精细,组织匀致。由经线显花,在桔黄色衬地上织出绛红和深蓝的图案花纹。因破损严重,图案难以复原,但在锦面上依稀可辨有闪亮的碎屑,似石英粒,或是织锦镶嵌上的装饰品。鉴定指出这件锦片在织造方面基本上沿袭了汉锦的织造方法。

高句丽族服饰中的汉服因素

高句丽壁画所绘高句丽族服饰中某些细节装饰,如长(短)襦的襈饰、大襟、衽部,女子发式中的鬋鬓以及高句丽权贵服饰的色彩等级标准等方面与汉系服饰存有颇多相似之处,可能受其影响。

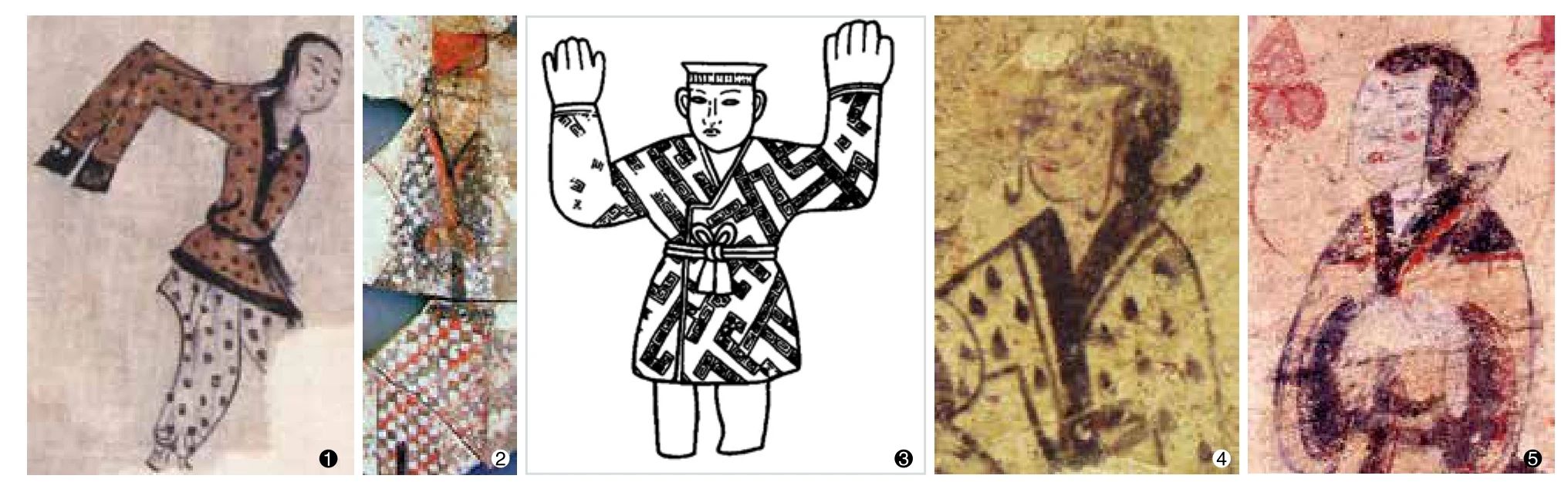

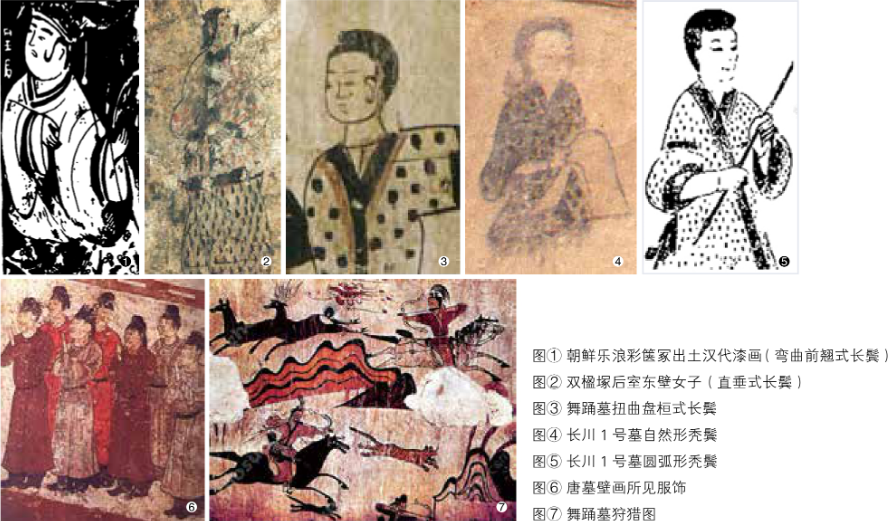

长襦

高句丽族服饰中长(短)襦的领部、衽部、下摆和袖口等处普遍镶襈。襈多与长(短)襦颜色不同,宽窄皆有,细者为牙边,宽者有数寸。如舞踊墓主室左壁男舞者身着短襦,领、衽、袖、摆都镶有黑色的襈饰;同一画面中的女舞者亦身穿领、衽、袖、摆均镶有黑色襈饰的长襦,仔细观察可见领部黑襈外边有红色细襈,袖子上臂处也装饰有黑色襈饰。此种服装修饰手法在中原商周时期已经出现,秦汉时期相当普及,魏晋南北朝时期仍被广泛使用。高句丽长(短)襦加襈可能受其影响。

长(短)襦左右两大襟,相掩方式为一上一下,交叠部位的边缘一般在身前正中稍偏左或偏右一侧,而不是大襟收口在左腋或右腋之下。如朝鲜东岩里壁画墓残存男子图像身穿黑色菱格纹短襦,领与衽饰有黑红两色主副襈,左右两大襟交叠在身前。类似对襟式的衽部在商周两代的玉人、陶俑、青铜俑身上多有发现,如洛阳东郊出土的双笄玉人、山西侯马牛村出土的男子陶范、山西长治分水岭出土的青铜武士所绘衣服两襟都是交汇于身前正中略偏右一侧,并且领部、衽部、袖口处皆加襈。战国时期,楚服一般大襟绕至腋下,汉朝建立后承袭楚制,无论曲裾深衣还是直裾袍,大襟多在腋下收口。魏晋六朝时期,袍襦的大襟亦多裁成此种形制。高句丽长(短)襦大襟的处理方式似是对商周传统手法的沿袭。

图① 舞踊墓主室左壁男舞者(短襦、襈饰、裤 ) 图② 东岩里壁画墓残存男像(短襦、襈)

图③ 山西侯马牛村出土男子陶范(对襟)图④ 长川1号墓前室南壁女子(前翘式长鬓、右衽) 图⑤ 长川1号墓前室北壁女子(右衽)

长(短)襦衽部,因两襟交叠方向不同,可分为左衽和右衽两类。集安角觝墓、舞踊墓中衽部描绘清晰的个体都是左衽,长川1号墓、三室墓 大部分衽部亦为左衽。左衽应是高句丽长(短)襦的传统式样。除左衽外,在麻线沟1号墓、长川1号墓、长川2号墓、三室墓的壁画中还绘有少量右衽的长(短)襦图像。《论语》载孔子言:“微管仲,吾其被发左衽矣!”左衽和右衽一直是服饰史上区分汉服与胡服的重要标志之一。学术界一般认为高句丽族属于东北四大族系中的秽貊族系,秽貊族系服饰属于胡服体系。因此,或可判定集安高句丽壁画服饰图像中少数右衽形制的出现可能是汉服文化影响的结果。

图① 舞踊墓主室左壁女舞者点纹长襦 图② 五盔坟5号墓抹脚石上乘龙仙人

发式

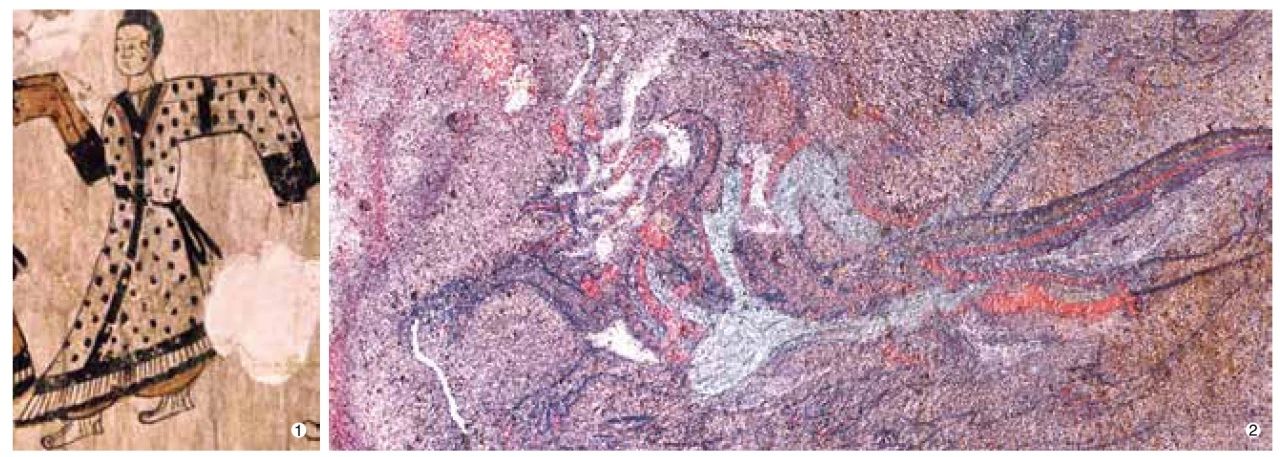

女子发式中,鬓发作为发式主体的陪衬,比较讲究造型艺术。集安高句丽壁画所绘鬓发,以弯曲前翘式长鬓、扭曲盘桓式长鬓以及圆弧形、直角形秃鬓最为多见,这几种形制可能是当时女子最为盛行的鬋鬓式样。弯曲前翘式长鬓早在朝鲜乐浪彩箧冢出土的汉代漆画上已有出现,集安高句丽壁画中弯曲前翘式长鬓的流行,除发式本身的搭配技巧外,可能也受到乐浪文化的影响。双楹塚后室东壁出行图所绘女子,梳垂髻配直垂式长鬓,此种搭配不常见,或可视为高句丽族传统发式与汉系发式的杂糅。圆弧形秃鬓,修饰细致,梳理者有出行图中紧随车后的侍女,礼佛图的贵族妇女、女官,身份略显高贵。直角形秃鬓,与河北满城汉墓中长信宫灯铜人的鬓发属于同一类型,铜人鬓发三个直角,降幂排列,高句丽壁画所绘仅一个直角,似其简化版。

色彩

此外,高句丽权贵服饰中色彩等级性的确定也受到北周至隋唐时期品色服制度的影响。根据正史《高句丽传》记载,两汉至南北朝中期,高句丽权贵阶层服饰等级区分方式是通过冠帽形制及冠帽饰物,即大加戴帻冠,小加戴折风,贵者插两鸟羽。《周书·高丽传》开始出现有关冠帽颜色的记录,“其冠曰骨苏,多以紫罗为之,杂以金银为饰。”之后,《隋书·高丽传》载为:“贵者冠用紫罗,饰以金银。”再后,《旧唐书·高丽传》记为:“衣裳服饰,唯王五彩,以白罗为冠,白皮小带,其冠及带闲以金饰。官之贵者,则青罗为冠,次以绯罗,插二鸟羽,及金银为饰。”《新唐书·高丽传》记载与《旧唐书·高丽传》基本相同,唯改绯色为绛色。这三条记载表明从北周至隋唐时期,也就是高句丽政权的中后期服饰色彩的等级区分功能渐趋明确。

高句丽王所用要么是华丽的五彩,要么是单色的纯白,以这两种极致的颜色标榜其独尊的地位。为官者,以紫色为贵,次之青色、再次之绯色、绛色。中国古代明确以服饰的色彩来区分官品尊卑的“品色衣”制度,起始于北周,形成于唐朝时期。高句丽服色问题提出与初步确定的时间正好也是该时间段。服饰色彩方面,以唐太宗贞观四年令为例,“三品以上服紫,五品以下服绯,六品、七品服绿,八品、九品服以青。”高句丽服色同样以紫色为贵,绯色、青色也都作为官服选色,只是排列顺序稍有差异。

汉系服饰的传播

汉服在高句丽境内的传播主要通过两条途径:一条是以中原政权赏赐形式进行的高层传播,赐予对象有高句丽王、高句丽权贵,在特殊时期还包括投降的高级将领;另一条是避乱求生自发性的人口迁徙和军事征伐掠夺人口被动型的乔迁安置,两者都推动了汉服在高句丽社会的传播。

汉式纺织工艺的传入与发展

汉式纺织技术传入朝鲜半岛的时间最早可以追溯到箕子东迁。《汉书·地理志》记载:“殷道衰,箕子去之朝鲜,教其民以礼义,田蚕织作。”乐浪时期,朝鲜当地的纺织技艺进一步发展,最富盛名的织物是乐浪练帛,又称作乐浪练,是指经过“练丝帛”工艺加工的优质丝织品。高句丽后期麻、丝、毛三类织物的纺织工艺精湛,在当世均负有盛名。《建康实录》曾引用《南齐书·高丽传》的记载:“重中国彩缬,丈夫衣之。”反映了高句丽人对中原传入纺织品,或是用汉族织锦(布)、印染工艺制作的织物的喜爱。

高句丽环纹墓、王字墓、莲花墓、龟甲墓、长川1号墓、长川2号墓、桓仁将军墓中都有大幅拟织锦的图案,如环纹、莲花纹、王字纹、龟甲纹、云纹王字等,这些图案式壁画与高句丽纺织品的花纹图案应有联系。但是,从壁画人物来看,服饰图案简单,主要是点纹、菱格纹、方格纹等几何图案。其因可能在于壁画人物太小,无法描绘复杂的织锦花纹,实际上,高句丽王公贵族所着服饰衣料纹样可能要更复杂、更华丽。在高句丽墓葬中曾发现大量金属圆片,这些圆片可能是附着在织物上的装饰品,以此来看,壁画服饰中出现圆点纹,除去织染而成外,另有镶缀的可能存在。

汉服图像地域性差异的成因

集安高句丽壁画墓所绘世俗生活题材罕见汉服图像,推究其因有三种可能:第一种,受壁画主题局限,集安壁画所绘内容主要展现墓主生前的享乐生活,如观看角觝、歌舞表演,品尝侍女进献的美味佳肴,驰骋田猎,与宾客、友人、夫人相伴,在这些活动中不需要穿着正式的象征身份地位的汉式官服;第二种,受墓主人身份(墓葬等级)局限,中原政权赏赐服饰对象可能是高句丽社会的上层权贵,舞踊墓、五盔坟4号墓、五盔坟5号墓、四神墓四座壁画墓墓主人可能是中层贵族。第三种,在公元4世纪中叶已经形成壁画服饰以高句丽族服饰为主的丧葬礼仪习俗或是制度。生活在高句丽统治腹地的高句丽人在墓葬这个密闭的空间内以绘制穿着本族服饰图像的形式表明身为高句丽族人的自我认同。

公元4世纪中叶至6世纪后半叶200余年间,高句丽壁画服饰中汉服图像从洋洋大观到渐趋消亡的转变过程,是此地300年间民族融合与社会变迁的直观表达,即汉人及其后裔,三燕移民及其后裔不断融入高句丽社会,不断高句丽化,最终成为高句丽人。

东岩里壁画墓残存女像

结语

汉文化是古代东亚先进文化的代表,对周邻地区影响深远。无论是主动接纳,还是被动迎合,汉文化的种种因素总能在周邻地区寻得踪迹。高句丽壁画墓中壁画主题、场景、布局与汉唐时期中原壁画墓存有诸多相似之处,集安高句丽壁画墓所绘羽人图像,与汉画像砖(石)中刻画的羽人颇为神似。这些现象是汉文化对高句丽文化影响的表现。从服饰学来看,服饰形制特征的形成与变化可能是某一地域、民族、政权内部各种因素共同作用的结果,也可能是外部环境、文化交流催生的产物。高句丽遗存中汉服图像与汉式遗物的存在,以及高句丽族服饰对某些汉服因素的吸纳,直观地展示了高句丽统辖区域内曾经强势存在的汉文化因素。由于地缘毗邻中原,使得高句丽成为朝鲜半岛内外陆路服饰文化交流的必经之路,中原的汉服文化、乃至辽西的鲜卑服饰文化,通过它传至百济、新罗,再至伽倻 、日本。反之,各族(国)服饰文化又经由高句丽进入中国腹地。在古代东北亚服饰文化交流中,高句丽是不容忽视的桥梁与纽带。

本文是国家社科基金一般项目“汉唐时期东北古代民族服饰研究”(14BZS059)和国家社科基金重大招标项目“高句丽、渤海文化发展及其关系研究”(10&ZD085)的阶段性成果。

(作者为长春师范大学历史文化学院教授、博士生导师,东北亚研究所所长)