文博信息

展现青藏高原依湖而生的渔猎图景——西藏康马玛不错遗址

摘要: 发掘单位:西藏自治区文物保护研究所、兰州大学资源环境学院、中国科学院青藏高原研究所、北京大学考古文博学院、国家文物局考古研究中心项目负责人:夏格旺堆 青藏高原的新石器化、定居化、农牧化、人群迁徙和文化交流等议题是国际学术界高度关注的热点问题。2018年开始,西藏自治区文物保护研究所和中国科学院青藏高原研究所等多家单位联合,围绕着上述 ...

发掘单位:

西藏自治区文物保护研究所、兰州大学资源环境学院、中国科学院青藏高原研究所、北京大学考古文博学院、国家文物局考古研究中心

项目负责人:

夏格旺堆

青藏高原的新石器化、定居化、农牧化、人群迁徙和文化交流等议题是国际学术界高度关注的热点问题。2018年开始,西藏自治区文物保护研究所和中国科学院青藏高原研究所等多家单位联合,围绕着上述这些问题,结合第二次青藏高原综合科考开展了一系列田野工作。2019年,首次发现该遗址。2020年至2024年,经国家文物局批准,西藏自治区文物保护研究所联合中国科学院青藏高原研究所、兰州大学、北京大学、国家文物局考古研究中心等多家单位开展了5个年度的田野发掘工作。

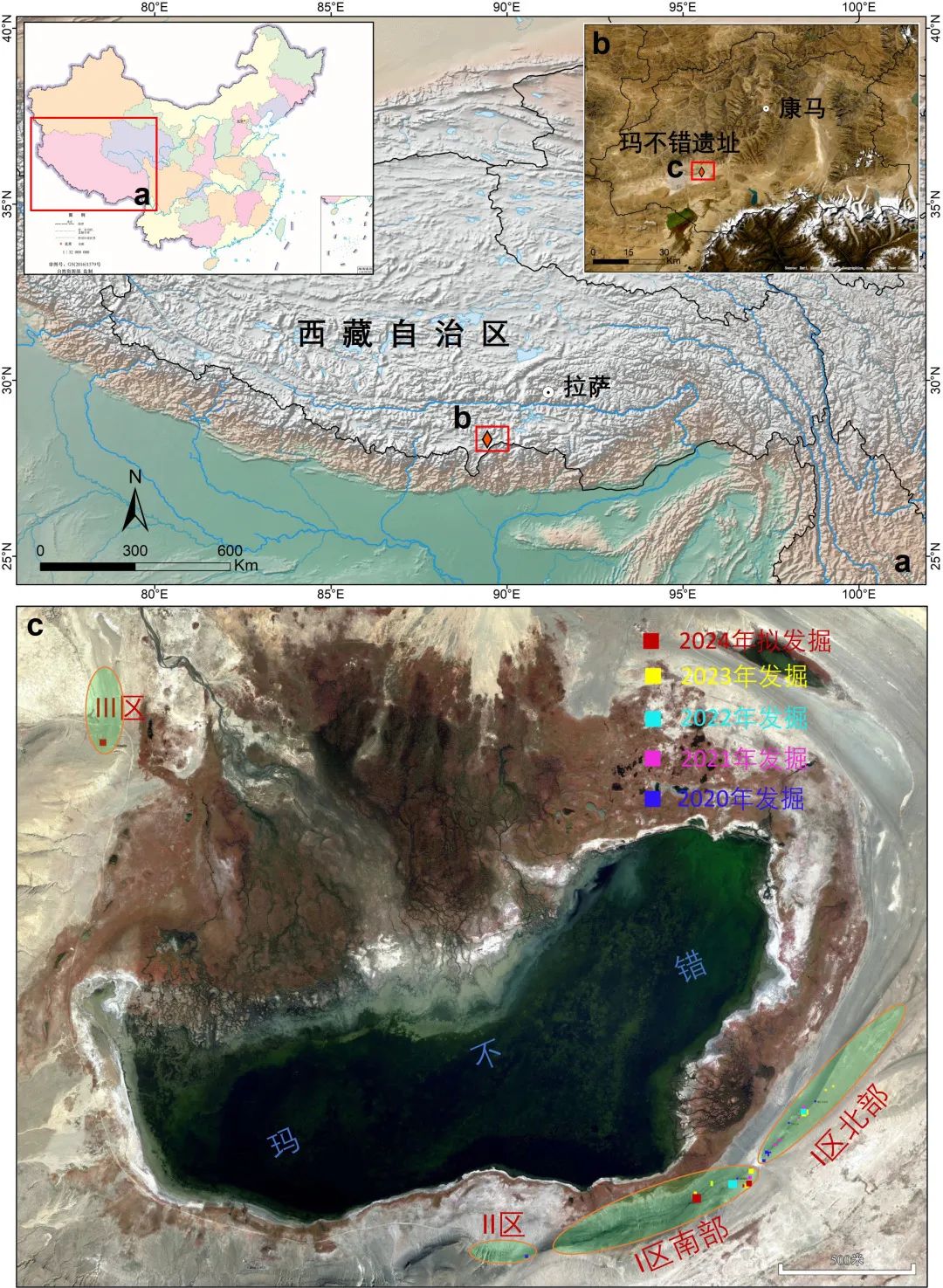

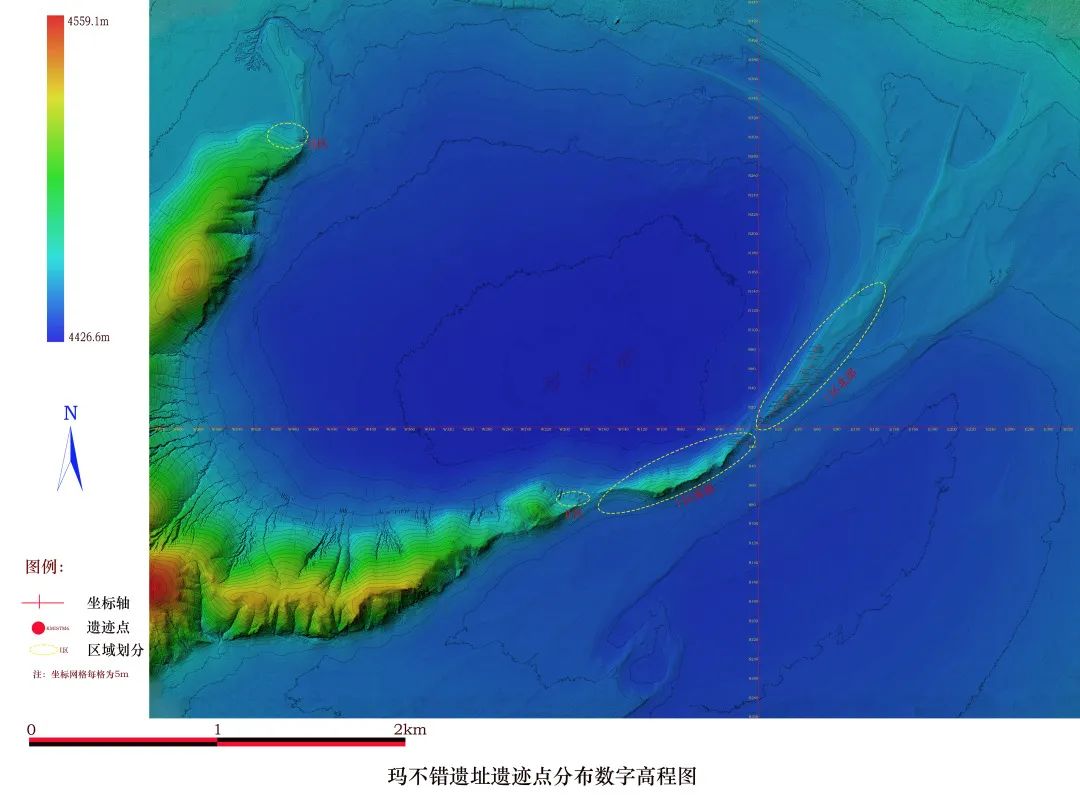

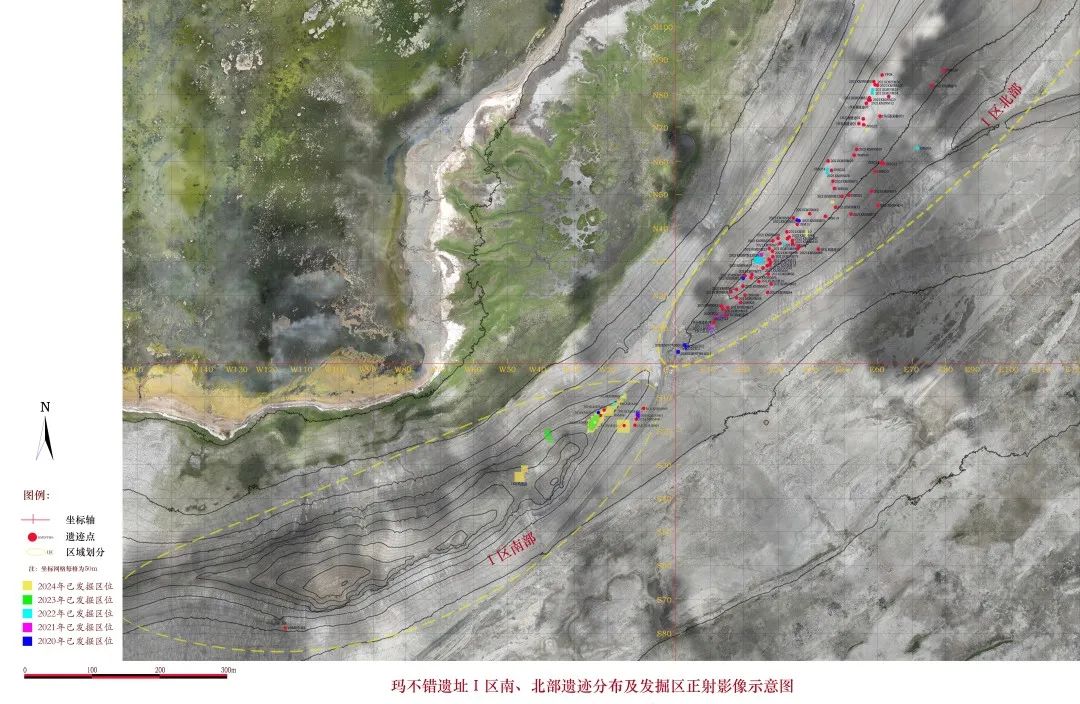

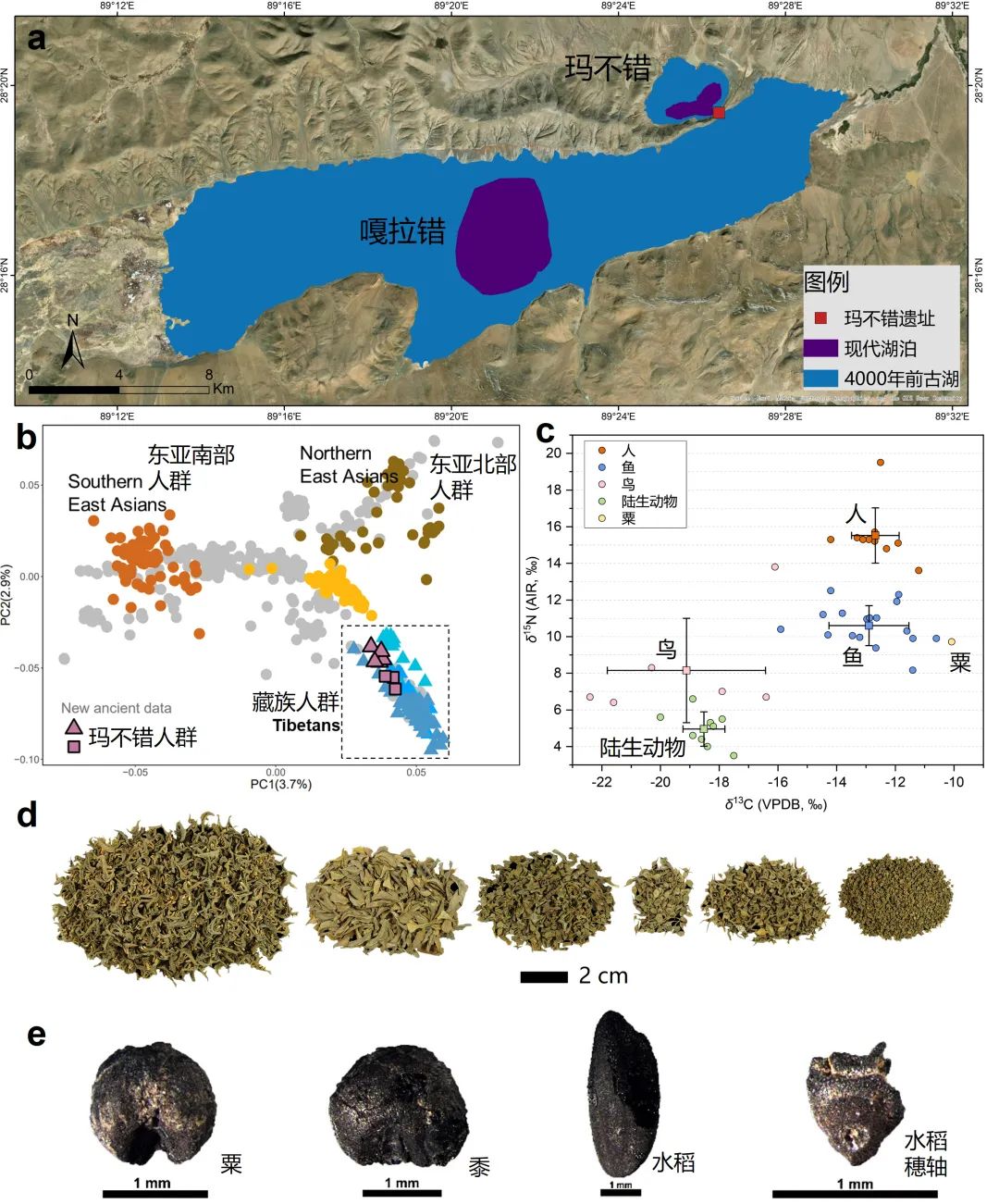

玛不错遗址位于中印、中不边境的西藏中南部康马县嘎拉乡政府驻地东北面的玛不错湖岸,地处喜马拉雅中段北翼的高原,海拔4410-4430米。根据地形地貌、遗存分布特点,可将遗址划分为三个区域,主要分布于玛不错湖的南岸、东南岸和西北岸。I区位于湖滨东南岸的山坡、山脊和山脊东、西坡脚,II区位于湖泊南岸的垭口坡地;III区位于湖滨西北部的洪积坡地。遗址分布面积22.4万余平方米,目前发掘1650 平方米,共清理墓葬61座、灰坑43座、柱洞8个、活动面5个、灶4、火塘2个、石构遗址2座等。墓葬类型有石棺墓、竖穴土坑墓、石室墓;葬式有俯身直肢葬、二次捡骨葬、侧身曲肢葬、仰身抱胸直肢,上下叠葬和焚尸等的葬俗。

位置图

玛不错遗址发掘区高程图

I区南、北部遗迹分布与发掘示意正影像图

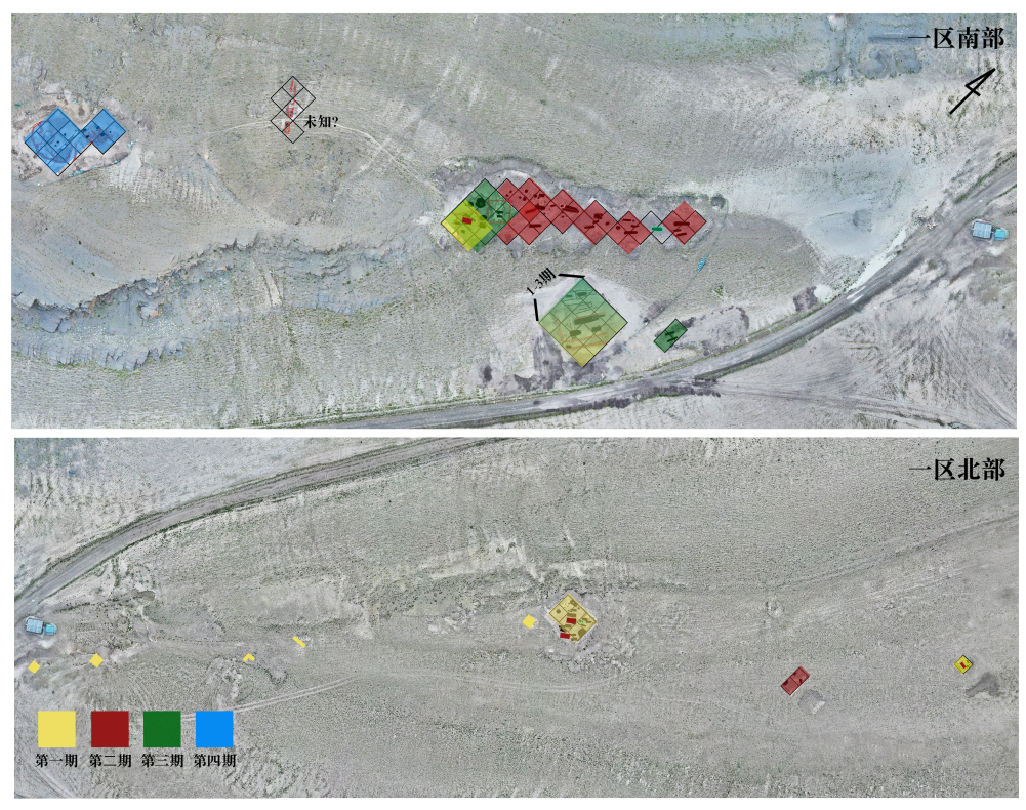

玛不错遗址遗迹分期示意图

玛不错遗址各期典型墓葬和陶器特征

根据综合特征,可将遗址划分为四期。

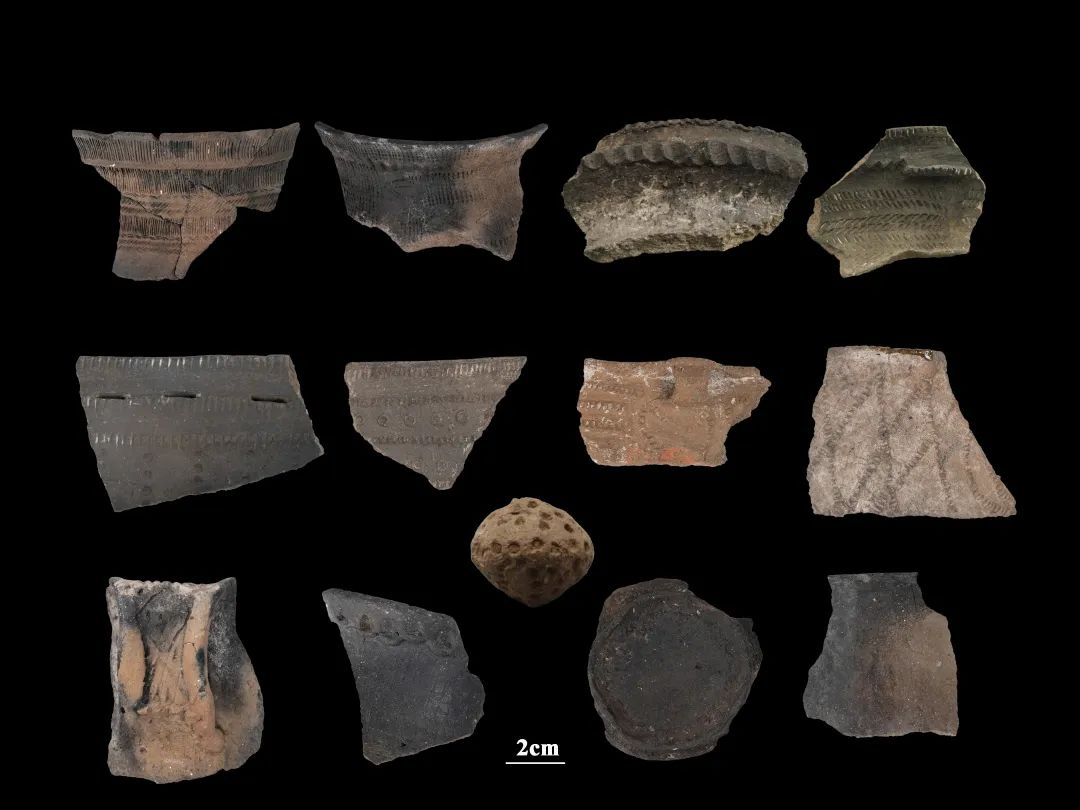

第一期遗存距今5000~4000年,以发达的戳印纹-划纹为装饰的磨光侈口平底罐、折腹平底盆为代表,流行各类骨蚌器、水晶为原料的细石器。以I区文化层和俯身直肢石棺墓为主,特殊葬俗有墓内焚烧的仰身葬;其中距今5000~4500年的遗存分布于Ⅲ区,以局部活动面为主。

玛不错第一期典型墓葬

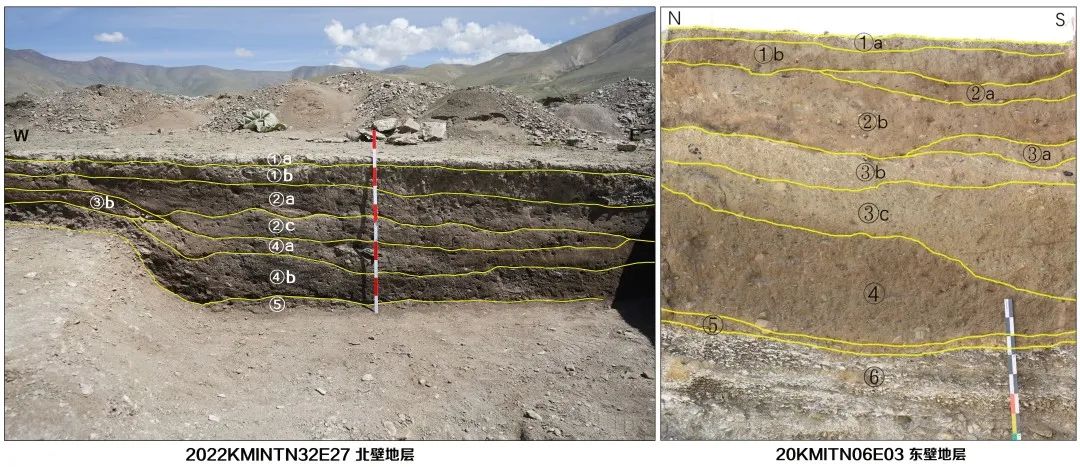

玛不错I区北部地层(左侧为I区北部阶地地层剖面,右侧为I区北部南端地层)

玛不错第一期黄白色活动面(左侧为III区活动面,右侧为I区北部活动面)

玛不错第一期遗存典型骨器和石器

玛不错第一期陶器组合

第二期遗存距今4000~3300年,分布于Ⅰ区南部的墓葬、灰坑和地层中。以竖穴土坑墓为主,葬式以同穴异性侧身屈肢合葬墓、单人仰身葬、多种同穴上下叠葬墓为代表。在II区仅发现了2处火塘。随葬品的数量和种类为四期之最。陶器以饰放射线划纹夹云母褐陶单耳平底罐为代表,流行条形并耳,骨器和细石器衰落,新出现青铜器、玛瑙、红玉髓和费昂斯等遗物。

玛不错第二期墓葬示意

玛不错第二期典型陶器

玛不错第二期遗物(石质、骨质、金属装饰品,骨针、滑石珠、红玉髓、玻璃珠等)

第三期遗存距今3300~3000年,分布于Ⅰ区南部。以拣骨葬为主的石室墓为代表,随葬品稀少。出现规格较高的“石围石室墓”和带分室的大型竖穴土坑墓,规格较大的石棺墓顶部出现封堆及其石构遗迹。另外,发现有带分室的小型石室墓。所出陶器以折沿磨光黑皮陶尖圜底罐为代表,延续了第二期部分陶器的器形,并有小型化趋势。

玛不错第三期墓葬

玛不错第三期遗物组合

第四期遗存距今3000~2000年,发掘区所见聚落布局发生明显转变,从墓地变为非墓地功能的大型石构建筑,同时出现祭祀灰坑遗迹;研磨器、网坠和简单石核-石片等类型的石器数量陡增。

玛不错第四期石构4及其网坠

玛不错遗址的发现与研究,第一次突破了西藏新石器化进程的时空范围。该遗址是目前所知青藏高原中南部海拔最高、年代最早、延续时间最长、文化序列最清晰、自身文化特色鲜明的一处新石器时代湖滨遗址。

玛不错遗址第二、三期的文化面貌明显有别于已发现的其他遗址,代表了一种全新的考古学文化类型——“玛不错文化”。这一发现是继卡若、曲贡遗址之后,西藏新石器时代考古领域的又一座里程碑。

玛不错遗址展现了从新石器时代晚期到早期金属时代的连续发展和演变,不仅为构建史前青藏高原腹地长程的文化格局奠定了基础,也是其他遗址和相关材料的参照标尺。

玛不错遗址发现的众多外来遗存,如稻、粟、黍、海贝、象牙、羊、青铜器、滑石珠、费昂斯、红玉髓等,不仅填补了跨区域文化交流的诸多空白,而且对于研究极端环境中本土文化的传承与发展具有重要参考意义。

玛不错遗址科技考古分析结果示意

玛不错遗址是西藏中部地区发现超过距今4000年前的第一个新石器时代遗址,不仅为构建史前西藏社会历史和考古学文化序列提供了重要实物资料,而且为中国各民族交往、交流、交融与中华文明多元一体的形成提供了可信的佐证。

工作照