文博信息

炉火熔凝玉 瓷光耀贺兰——宁夏贺兰苏峪口瓷窑址 宁夏考古所等

摘要: 发掘单位:宁夏回族自治区文物考古研究所、复旦大学项目负责人:朱存世 位于宁夏贺兰山东麓的苏峪口瓷窑址,深藏于深谷腹地10公里处,占地面积4万平方米,是迄今发现规模最大、保存最完整的西北地区精细白瓷遗址。2021至2024年,经国家文物局批准,宁夏回族自治区文物考古研究所与复旦大学开展了系统性发掘工作,以破解西夏陵出土精细白瓷产地之谜为切入 ...

发掘单位:

宁夏回族自治区文物考古研究所、复旦大学

项目负责人:

朱存世

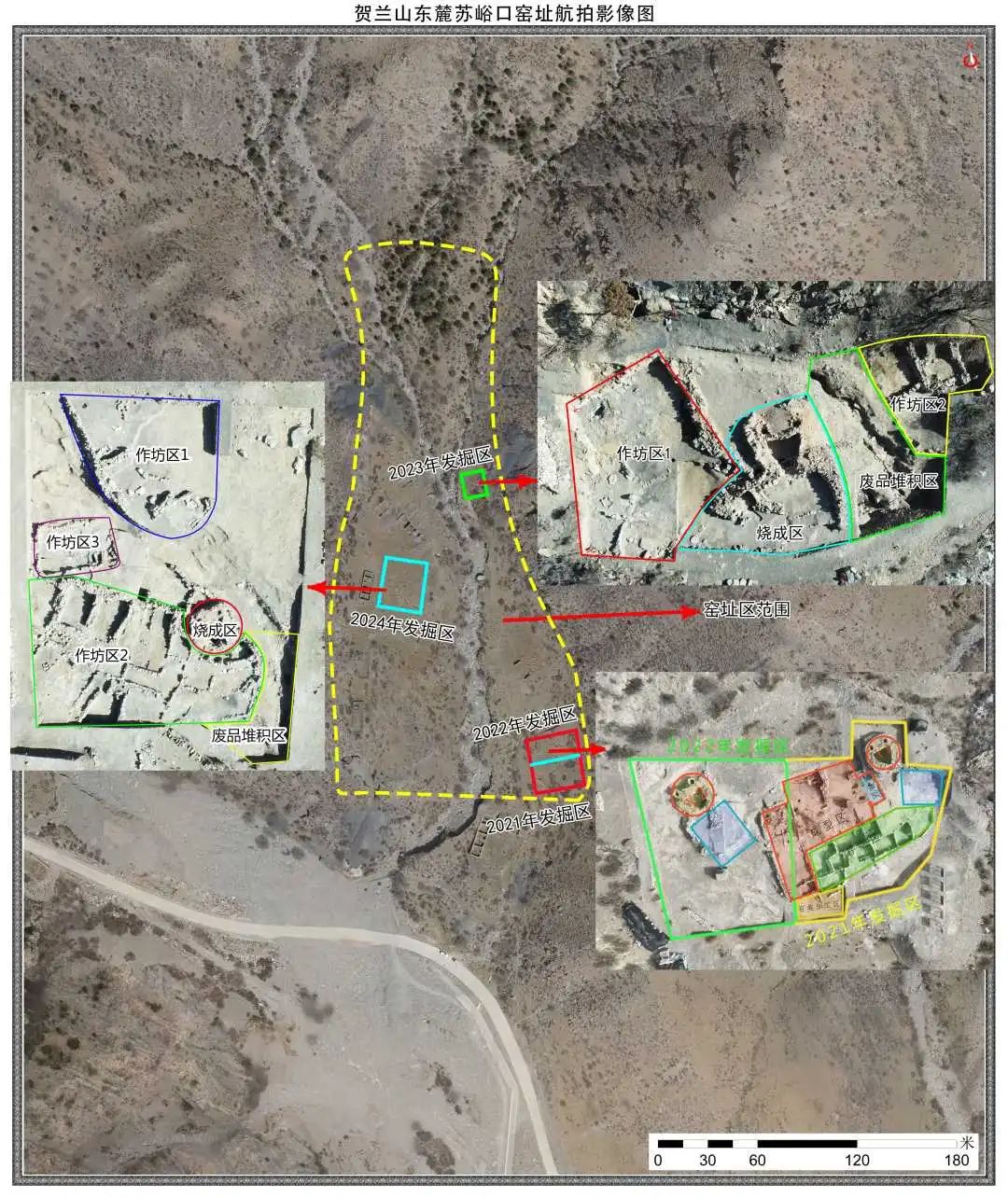

位于宁夏贺兰山东麓的苏峪口瓷窑址,深藏于深谷腹地10公里处,占地面积4万平方米,是迄今发现规模最大、保存最完整的西北地区精细白瓷遗址。2021至2024年,经国家文物局批准,宁夏回族自治区文物考古研究所与复旦大学开展了系统性发掘工作,以破解西夏陵出土精细白瓷产地之谜为切入点,揭开了西夏窑业生产体系的神秘面纱。此次发掘严格执行《田野考古工作规程》,遵循大考古理念,采取多学科协作,发掘面积2400平方米,不仅确认了该窑址为西夏宫廷用瓷专属窑场,更通过系列突破性发现,重构了我国陶瓷技术史与民族融合史的研究范式。

苏峪口瓷窑址窑炉分布地形图

苏峪口瓷窑址2021-2024年发掘区位置图

“官作”制度与文明赓续的实证

窑址考古发现具有划时代意义:多件匣钵戳印“官”字款识,精细白瓷碗、炉、罐、香插、板瓦与西夏陵、西夏离宫及寺院等高等级遗址出土的同类器物的胎釉特征完全吻合,实证其为西夏皇室御用窑场。该窑址始烧于西夏立国初期(约1078-1085年),停烧于西夏灭亡前夕(1227年),完整地见证了党项政权从游牧文明向农耕—手工业复合型文明的转型。这一发现填补了《天盛律令》中“官作”手工业的实物空白,为研究少数民族政权官营经济制度提供了关键样本。

官字款匣钵

行炉

瓜棱罐

香插

白瓷板瓦

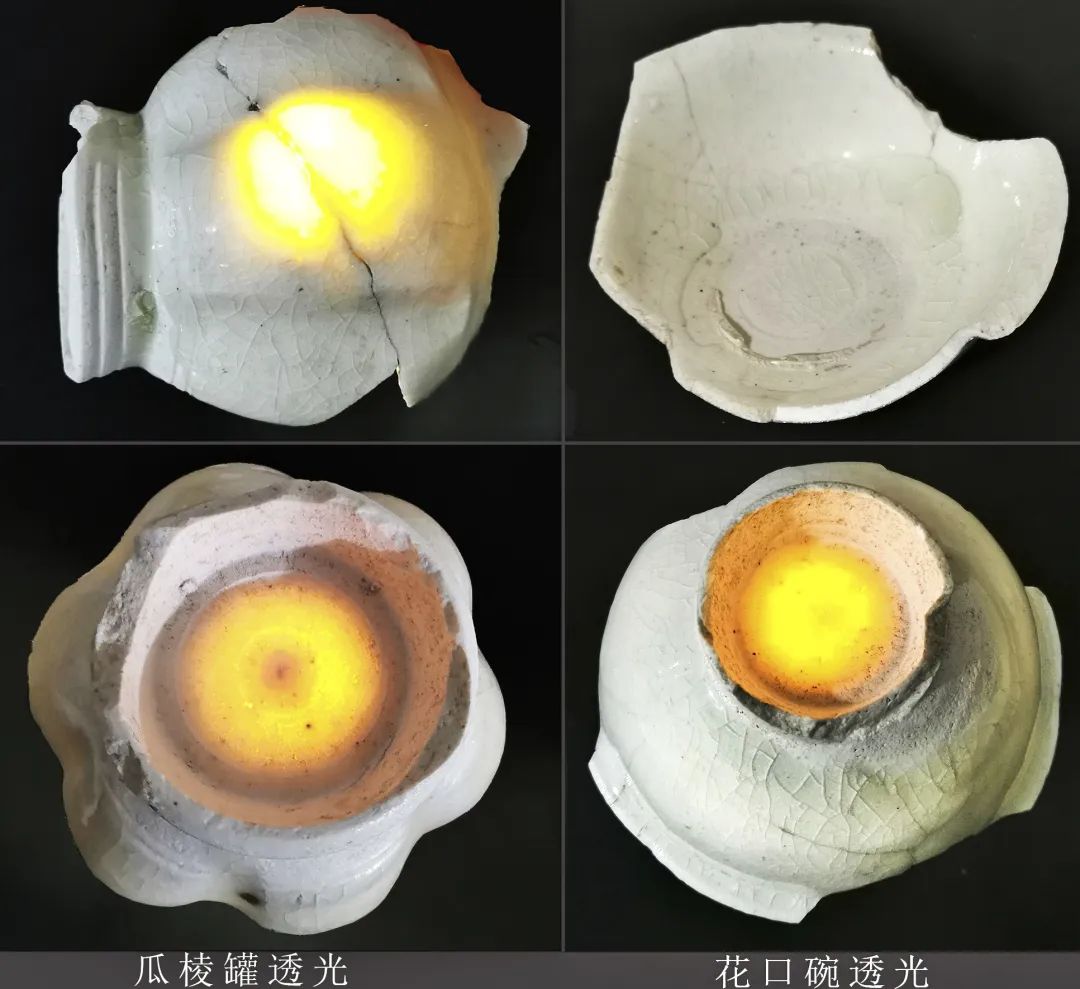

技术革命与陶瓷历史的重构

该窑址在工艺领域实现三大突破:其一,采用"胎土+脉石英"的二元配方技术,将瓷胎中石英含量提升至70.8%—75.1%,烧制出透光度达40%的高石英白瓷,此项技术较元代景德镇窑提早两个世纪,也是我国高石英白瓷的最早发现;其二,大规模应用釉封匣钵口技术(出土的匣钵均用釉封口),成品率、优良率较传统覆烧法提高30%,在浙江上林湖以外地区首现完整工艺链;其三,发现我国最早、保存最完整的瓷窑炉栅遗迹(清理出的6座窑炉均有炉栅),将北方成熟用煤烧瓷的时代前推至北宋中晚期。这些技术创新,既承袭定窑窑炉技术、湖田窑釉料配方等南北精华,又通过石砌窑炉、创建炉栅、矿物煅烧等本土化改良,形成独具特色的主要烧制精细白瓷的“贺兰窑”。

透光白瓷

Y4炉栅

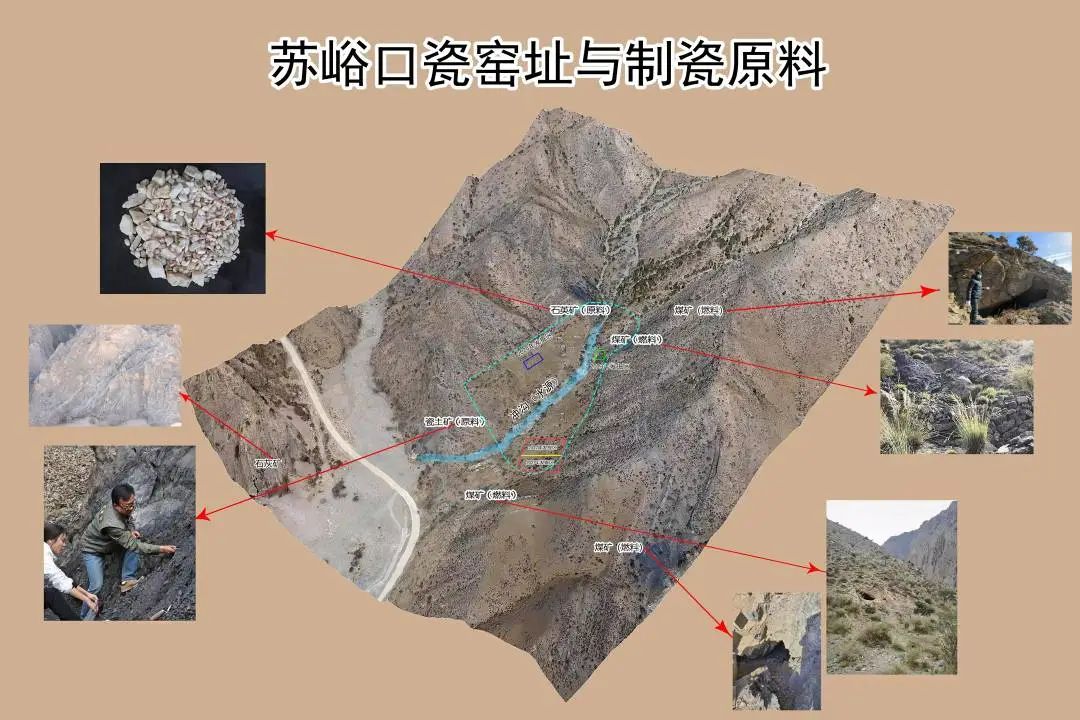

生态智慧与文明基因的解码

遗址呈现出“五位一体”的生态工业雏形:半径0.3公里范围内集中分布瓷土、石英、石灰、煤矿及水源等资源,构成古代罕见的瓷器闭环生产系统。考古发现的作坊遗迹,完整保存着原料粉碎、胎泥沉淀、拉坯修坯、晾晒烘烤、釉料缸及配釉的草木灰坑等工序流程空间,特别是石英煅烧窑与晾晒烘烤场的发现,填补了制瓷预处理环节的考古空白。采用“半展示回填”技术,对脆弱生态区实施生态修复和保护,开创了考古发掘与生态维护协同的新模式。

苏峪口瓷窑址制瓷原料图

加工研磨石英遗迹

圆形辘轳遗迹

窑址区半展示回填保护

民族融合与文明共同体的昭示

在窑址文化层中,马蹄形馒头窑、精细白瓷产品和涩圈叠烧技术等承袭着北方窑业传统,而薄胎透影、瓜棱器型、素雅平淡等元素则镌刻着江南审美基因。出土白瓷既有中原器类的文人意趣,更开创出独具西夏特色的瓷鸱吻、瓷板瓦及香插。这种“羌风汉韵”的交融,生动诠释了《辽史》“夏人善工巧”的历史记载,实证了中华民族“多元聚变—和合共生”的文明演进规律。瓷器产品所反映的南北技术交流,亦是宋夏时期“茶马互市”背景下人员往来、文化互鉴的微观写照。

涩圈叠烧

鸱吻残块

苏峪口瓷窑址入选“2022年度中国考古新发现”,考古成果超越了单纯的技术史研究范畴。它既是以西夏为代表的少数民族对中华文明作出的卓越贡献,更是中华民族共同体形成的历史物证。遗址展现的技术整合能力、生态适应智慧与文化包容精神,深刻揭示了中华文明“连续性”、“创新性”、“包容性”等特质,为铸牢中华民族共同体意识提供了历时性阐释维度。

工作照

发掘现场及工作人员合照