研究前沿

英国运河的遗产化历程与保护模式:以比斯顿运河为例

摘要: WA丨王鑫,刘烨 等丨英国运河的遗产化历程与保护模式:以比斯顿运河为例丨研究卷宗原创WA世界建筑WA世界建筑 World Architecture2025年03月19日 17:02北京英国运河的遗产化历程与保护模式:以比斯顿运河为例Historical Process and Conservation Patterns of Canal Heritagisation in the UK: A Case Study of Beeston Cut王鑫*,刘烨,马宣利,汤岳WANG X ...

WA丨王鑫,刘烨 等丨英国运河的遗产化历程与保护模式:以比斯顿运河为例丨研究卷宗原创 WA世界建筑WA 世界建筑 World Architecture 2025年03月19日 17:02 北京英国运河的遗产化历程与保护模式:以比斯顿运河为例

Historical Process and Conservation Patterns of Canal Heritagisation in the UK: A Case Study of Beeston Cut

王鑫*,刘烨,马宣利,汤岳

WANG Xin*, LIU Ye, MA Xuanli, TANG Yue

摘要:本文对英国运河的建设和发展进行了梳理,基于理念、主体、对象将运河遗产化历程划分为4个阶段,归纳其兼顾突出普遍价值、地域性、多层级和敏感性的遗产认定和保护原则。英国的运河遗产保护体现了地域历史背景、社会文化和管理方式的特性,19世纪末依托文学作品传播运河文化,二战后进行水系国有化,持续开展保护实践探索。研究聚焦运河遗产保护的空间策略,基于历史语境和空间视角选择了诺丁汉市比斯顿运河作为典型例证,分析运河与城镇空间的关联。以历史研究和实地考察为依据,阐释“生活因水更美好”的理念,探讨运河遗产保护的实践路径与空间场景。总结出规划先导、体系支撑、场所更新的保护模式,期望对我国运河遗产的适应性保护利用提供借鉴,实现历史、生态、社会和经济价值的融合,促进人居环境的可持续更新。

关键词:运河遗产,工业遗产,诺丁汉,比斯顿,滨水空间,遗产价值

运河源自工程技术与自然环境的协同,随着产业形态与社会生活的发展,其价值也在发生转变。1994年,世界遗产委员会举行专家会议探讨运河作为遗产的价值依据,认为其属于线性文化景观,事关农业与工业生产、区域联络、经济发展等方面[1]。1996年以来,运河遗产日渐为社会所关注,我国的大运河、法国的米迪运河(Canal du Midi)、英国的庞特基西斯特输水道及运河(Pontcysyllte Aqueduct and Canal)、加拿大的里多运河(Rideau Canal)、荷兰的阿姆斯特丹运河区(Grachtengordel)、比利时的中央运河船舶升降机(The Four Lifts on the Canal du Centre )相继被列入世界遗产名录。近5年来,《大运河文化保护传承利用规划纲要》《大运河文化和旅游融合发展规划》《大运河文化遗产保护传承专项规划》等文件陆续发布,针对运河空间连续性和沿线社群参与的研究愈显重要[2]。英国运河遗产的保护反映出其特定的历史背景、社会文化和管理方式,19世纪末开始关注水上生活,20世纪中期建立保护机制,直至今日在价值认定、类型划分、更新实践等方面持续探索。诺丁汉比斯顿运河位于英国内陆地区,在产业转型和城市更新过程中,运河遗产发挥了重要作用——既是承载历史记忆的场所,也是当代生活的活力空间。本文涵盖历史研究、现场调查、案例解析,旨在为我国运河遗产保护模式的构建提供借鉴。

1 英国运河的遗产化历程与价值认定

1.1 英国运河的建设与发展

英国运河的建设持续了260余年,运河水网从盛期的全国交通廊道变为当代的公共文化空间,其数量规模和使用方式发生了显著变化。1757年,桑基运河(Sankey Canal)建成,作为英国工业革命以来的第一条运河[3],掀开了“运河热潮”(Canal Mania)1)的帷幕。运河在区域交通与经济发展中作用显著,比传统路上交通更适合运送重型货物,推动了煤矿业、纺织业、机械制造业的发展,拓展了居民的生活范围[4]。

19世纪下半叶,水运与铁路运输相互竞争,水运里程在1880年代达到了峰值——全国内陆航道超过了6430km,然而其商业竞争力不断受到挑战[5]。1883年,约1/3的运河被铁路公司控制,运载量持续下降[6]。彼时,运河职能从支撑工业革命的基础设施,逐渐转型成为服务日常生活的场所。

19世纪末至20世纪初,向往田园牧歌的怀旧之情在全社会蔓延[7],运河因与乡村景观和地方生活联系紧密,受到了文学家的青睐,亦是遗产价值认定的重要依据之一。在当代,运河沿线空间与大众生活密切相关,受到社区居民欢迎[8]。根据运河与水系保护基金会(Canal & River Trust)统计,2020-2021年,约有830万名访客以不同方式使用运河空间[9],占英格兰和威尔士地区总人口的13.8%。

1.2 运河的遗产化历程

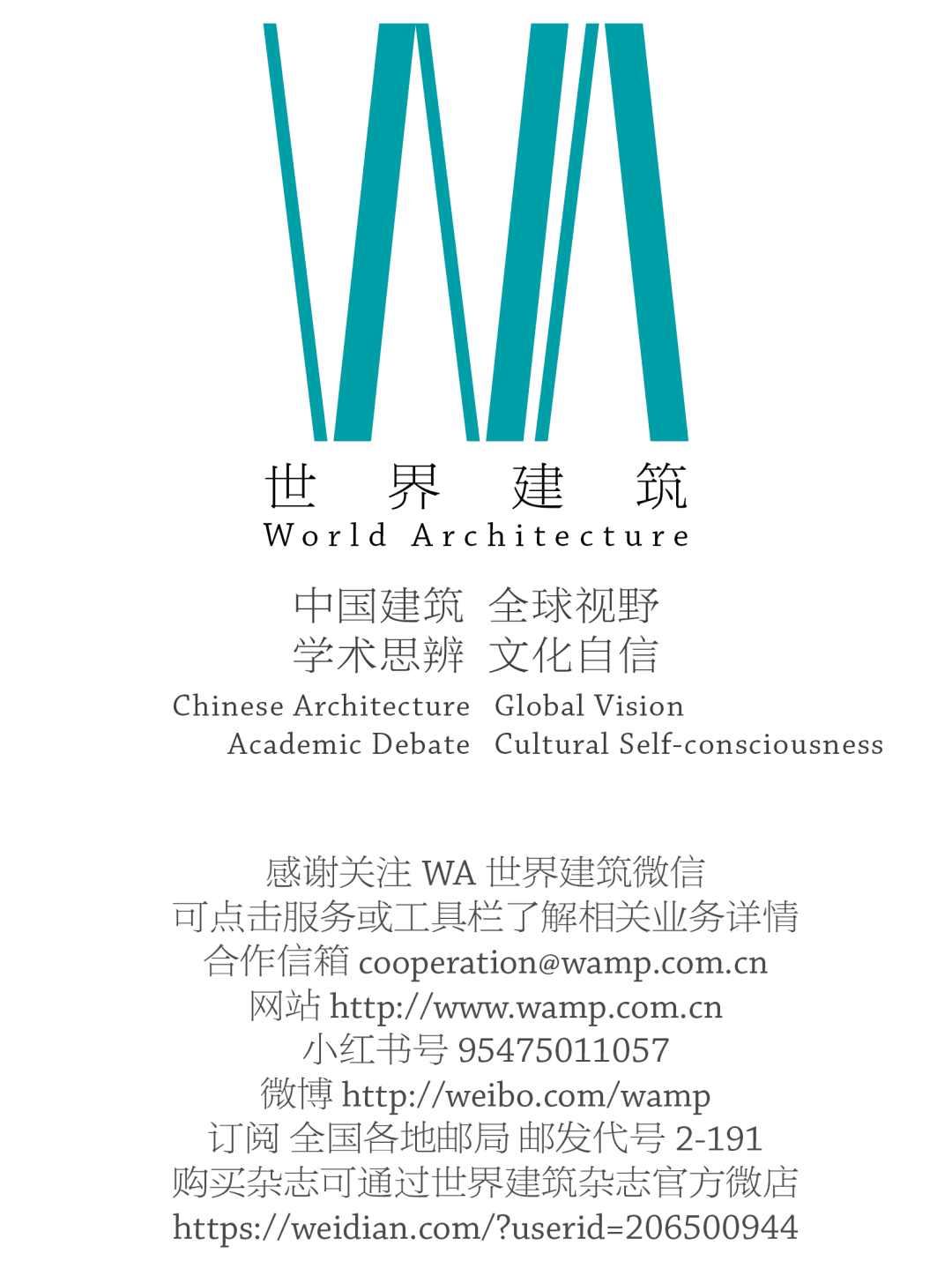

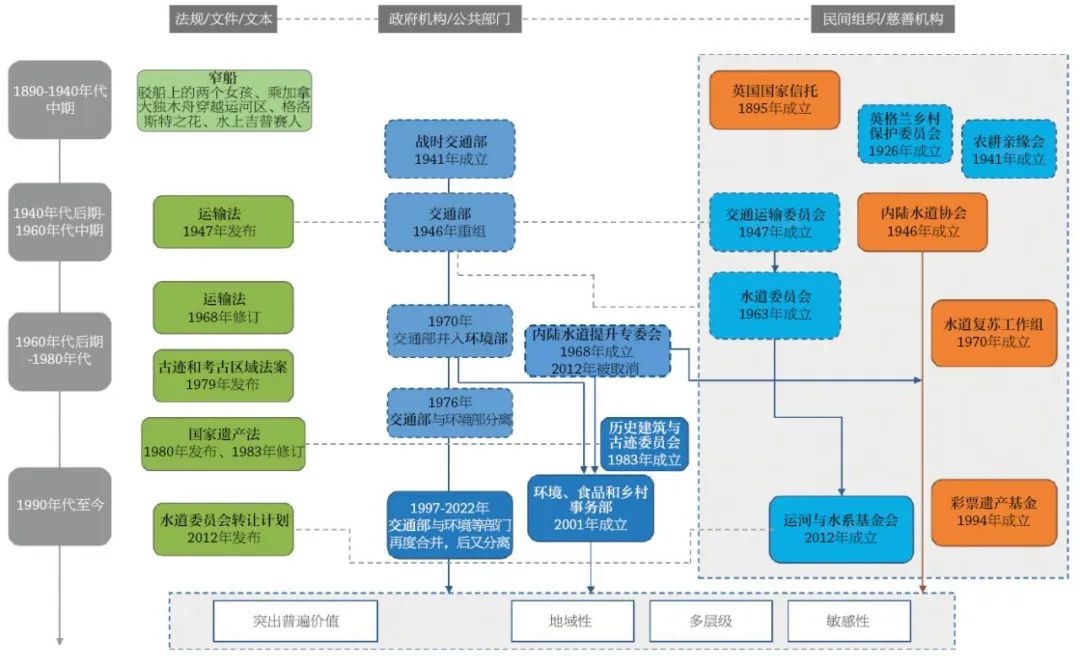

根据理念、主体、对象等因素,英国运河的遗产化历程可分为4个阶段:乡村情怀与运河文化的萌发、战后国有化与体系的建立、遗产的价值与空间维度拓展、活化利用和适应性协同(图1)。

1 英国运河遗产化历程图解

(1)阶段一:乡村情怀与运河文化的萌发(1890-1940年代中期)

在本阶段,民间的乡村情怀不断增长,借由文学作品进行传播,推动了运河文化的形成。19世纪下半叶,由于工业化导致居住环境品质下降,在英国出现了回归乡村的思潮。运河水运的衰落被视作工业文明对传统生活的冲击[10],因而被许多文学家当作倾诉表达的载体。1890年,英国记者、作家兼钢铁行业专家詹姆斯·金斯(James Stephen Jeans)认为运河的使命已经终结,无法与铁路运输相竞争,需要进行调整[11]。

其一,受浪漫主义运动影响,记述运河生活的作品不断涌现,如《驳船上的两个女孩》(Two Girls on a Barge,Sara Jeannette Duncan,1891年)、《乘加拿大独木舟穿越运河区》(Through Canal-land in a Canadian Canoe,Vincent Hughes,1899年)、《格洛斯特之花》(The Flower of Gloster,E. Temple Thurston,1911年)、《水上吉普赛人》 (The Water Gipsies,A. P. Herbert,1930年)等。运河见证了工人的劳动生活,具有时代意义。运河沿线风光与乡村景观为文本创作提供了丰富的素材,成为地域场所精神的象征。

其二,文学表达引发了对运河文化的探讨,并促成运河的遗产化。自19世纪末至1940年代,大众认识到运河不仅是工业遗迹,更是地方生态和人文景观的重要组成。1944年,英国工程师兼作家莱昂内尔·罗尔特(Lionel T. Rolt)发表了《窄船》(Narrow Boat),该纪实小说提供了水上生活的第一手资料,记录了运河的历史、文化和社会要素。《窄船》激发了运河情结的集体记忆,兴起了体验水上生活的风潮[12]。

其三,随着社会关注提升,一些慈善机构成立,成为运河文化的传播平台,如1895年的英国国家信托(National Trust)、1926年的英格兰乡村保护委员会(Council for the Preservation of Rural England)、1941年的农耕亲缘会(Kinship in Husbandry)。运河文化的重要性得到认可,公众意识到运河作为遗产的价值,为乡村景观和文化认同提供支撑。

(2)阶段二:战后国有化与体系的建立(1940年代后期到1960年代中期)

二战期间,英国政府加强了对运输系统的控制,为运河水道的体系化管理奠定了基础。运河遗产的保护需要政府部门和社会力量的协作,通过立法明确工作内容和责权关系[13]。自1940年代后期,政府机构和民间组织构成了双线并行的体系。

1946年,内陆水道协会(Inland Waterways Association)正式成立,号召大众关注运河,吸引工程界和文学界人士加盟,致力于水道的使用和维护。1947年,《运输法》(Transport Act)正式生效,次年全国的水道被归为国有,英国政府成立了交通运输委员会(the British Transport Commission),通过授权,对包括运河在内的各类交通设施进行管理。1960年代,用于通航的运河减少到不足4500km,部分区段被废弃、填埋,但网络体系仍保持完整。1962年,水道委员会(the British Waterways Board)成立,承接交通运输委员会中的运河管理职能。

(3)阶段三:遗产的价值与空间维度拓展(1960年代后期至1980年代)

在本阶段,英国运河遗产保护受国际理念的影响,其价值维度和空间维度得以拓展。价值维度方面,1968年修订的《运输法》明确了运河的文化和休闲价值,将水道以外的遗产要素纳入保护范围,倡导运河多元价值的转化;空间维度方面,1979年《古迹和考古区域法案》(The Ancient Monuments and Archaeological Areas Act)施行,明确对历史建筑、纪念物、考古区域、历史环境等进行综合保护和管理,形成节点和区域的贯通。

维度拓展有助于平衡保护和利用的关系,为遗产的活化提供了依据。运河被划分为3类:商业水道(Commercial Waterways),可承担商业用途和货运;巡航水道(Cruising Waterways),可用于休闲、垂钓和其他游憩功能;其他类别(Remainder Waterways),在符合公共卫生要求的前提下,可根据实际需求由国家转交给地方进行使用[14]。

1968年,内陆水道提升专委会(the Inland Waterways Amenity Advisory Council)成立,聚焦运河环境提升和多功能使用。1970年,水道复苏工作组(Waterway Recovery Group)成立,隶属于内陆水道协会,组织志愿者参与各类水道修缮和维护工程。期间,一些运河博物馆和文化中心逐步建成,有利于更多人认识和了解运河遗产。

1980年,英国颁布了《国家遗产法》(National Heritage Act),1983年修订并成立“历史建筑与古迹委员会”(Historic Buildings and Monuments Commission),通过立法为价值认定、分级保护、公众参与等工作提供保障。

(4)阶段四:活化利用导向和适应性协同(1990年代至今)

1990年代以来,遗产保护的资金需求日渐增长,活化利用成为关键议题2)。1994年,英国建立了“国家彩票遗产基金”(National Lottery Heritage Fund),迄今已募集资金超过86亿英镑,支持了47,000个遗产项目3)。遗产活化有助于构建与生活相融的运河空间,助力建成环境更新、文化传承、产业转型[15]。

2012年,英国颁布《英国水道委员会转让计划》(The British Waterways Board Transfer Scheme),综合资金筹集、参与渠道、协同方式等因素,将相关工作移交至“运河与水系保护基金会”。作为当前运河遗产保护的实施主体,基金会在英格兰与威尔士地区设立了6个“地区咨询委员会”,对应东米德兰地区、伦敦与东南地区、西北地区、威尔士与西南地区、西米德兰地区、约克郡与东北地区。各委员会负责协调当地资源,吸引居民参与活动,提升遗产的适应性。

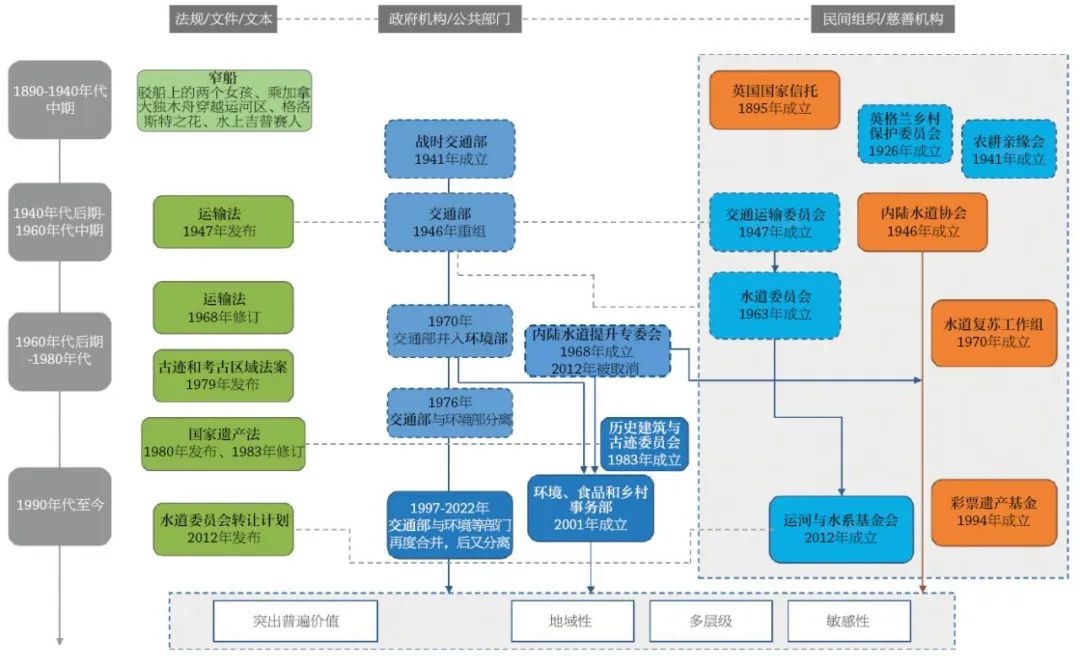

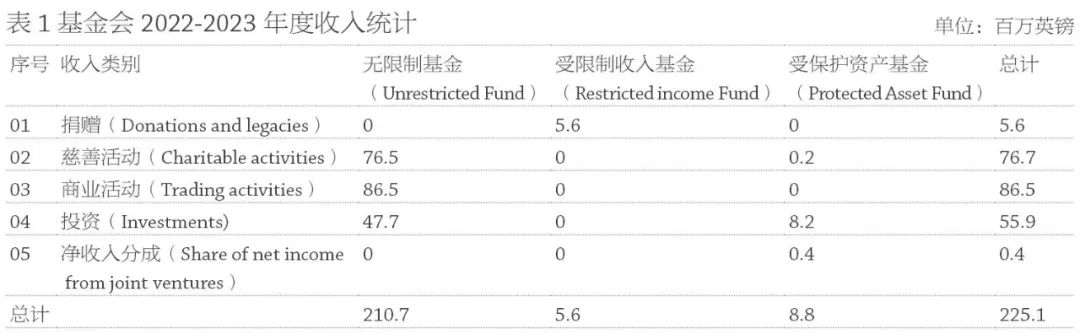

现如今,英国与运河遗产管理相关的公共政务机构有文化、媒体和体育部(DCMS),环境、食品和乡村事务部(DEFRA)4),非政府组织、非营利组织、慈善机构有运河与水系保护基金会、内陆水道协会、国家信托、古建筑保护协会(Society for the Protection of Ancient Buildings)等。这些机构相互补充,在不同层面推动遗产活化,涵盖了政策制定、规划管理、保护实施、资金筹集、教育传播等方面。积极的利用使得运河遗产保护成为“有源之水”,2022-2023年度,运河与水系保护基金会的收入达到了225.1百万英镑,同比增加了10.5百万英镑[16],相关收入会投入到下一年度的工作中,形成良性循环(表1)。

以活化利用为导向,各机构与地方联合组织了开放日、志愿体验、文化教育、观光导览,运河遗产的综合利用渐成常态。在利物浦、曼彻斯特、拉夫堡、埃文河畔斯特拉特福等城镇,毗邻运河水岸建造剧院、博物馆、美术馆等公共场所,形成滨水文化综合空间[17],并开展各类活动,引导社群参与。其中,既有年度庆典式的大型活动,如窄船巡游、运河市集、运河文化节,也包括日常徒步、骑行、垂钓、历史文化教育、自然教育。

1.3 运河遗产价值认定和保护原则

通过梳理英国运河的遗产化历程,可知在130余年间,运河文化被视作价值认定的基底。运河遗产有助于增强文化认知、承载集体记忆、贯通城乡环境。基于实践探索,英国建立了面向地域特征和社会诉求的遗产保护与利用框架。

英国运河遗产的价值认定综合反映了国际通用原则和自身的历史文化情况。自1960年代至今,“突出普遍价值”(Outstanding Universal Value,简称OUV)被公认为遗产评定的核心,完整性和真实性最为关键[18],如运河水道及水工设施的保存情况、建设时的工程技术难度、运河空间的使用方式,在评估与监测时均应被考量。

此外,多元文化背景下遗产的代表性和独特性格外重要。英国作为工业革命的发源地之一,运河建设满足了生产资料和商品运输的需求[19],导致城镇空间的形态演化,引发居民生活方式的转变。在评价其遗产价值的时候,有3个方面值得关注,即地域性、多层级、敏感性。

在地域性方面,与其他国家和地区相较,英国的运河在带动经济增长、调整社会结构、促进文化发展等方面发挥了更重要的作用[20]。运河建设需依托毗邻自然水系进行,反映流域环境特征,各地运河水道、滨水空间、沿线建筑与设施在材料、规模、使用方式上具有地方特点。

在多层级方面,英国的运河贯通了沿海与内陆地区,在港口、矿区、工厂、城镇、乡村等建成区之间建立多层级空间体系[21]。运河水道具有连续和贯通特点,是建成环境和自然环境间的廊道,整合经济中心、维系生态网络、容纳多元文化。

在敏感性方面,运河承载着重要的历史叙事和文化认同功能,往往对城镇发展和环境条件的变化非常敏感[22],容易受到洪水、污染、气候变化等因素的影响,特别是运河原有的功能被铁路和公路运输取代后,运河系统面临着停滞与弃用的风险[23]。正因为如此,更需要对其格外关注,通过保护和再利用的方式延续其价值。

综上,英国在运河遗产的价值认定中,一方面注重其在历史文化、工程技术和社会生活方面的贡献,将突出普遍价值作为评定的重要依据;另一方面关注运河的地域性、多层级和敏感性特征,致力于妥善保护遗产和合理利用。

2 诺丁汉比斯顿运河遗产的保护实践

2.1 比斯顿运河的特征与价值

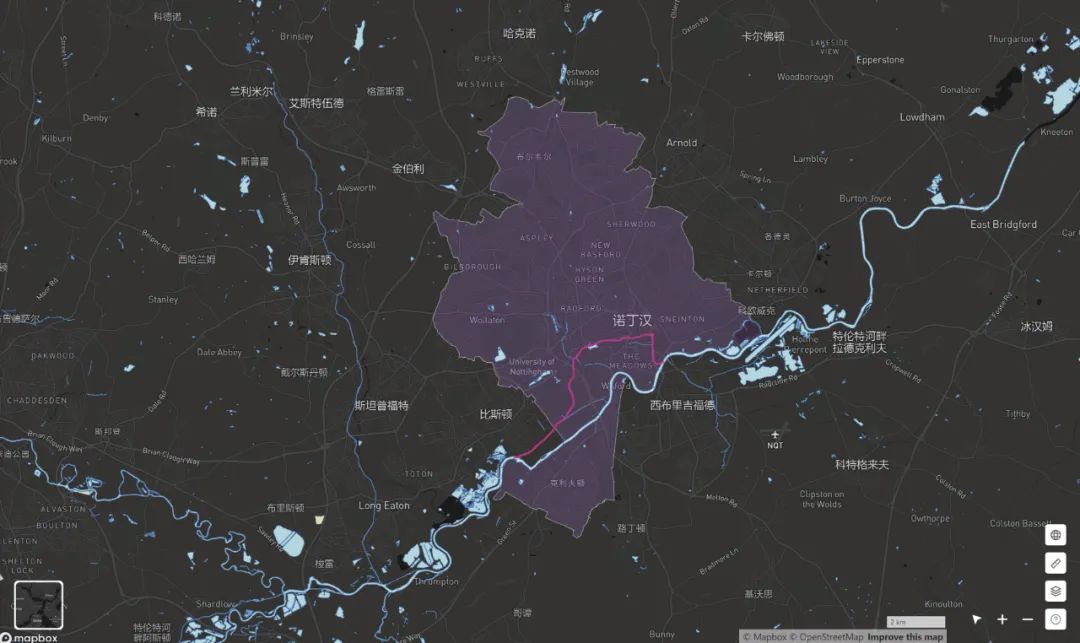

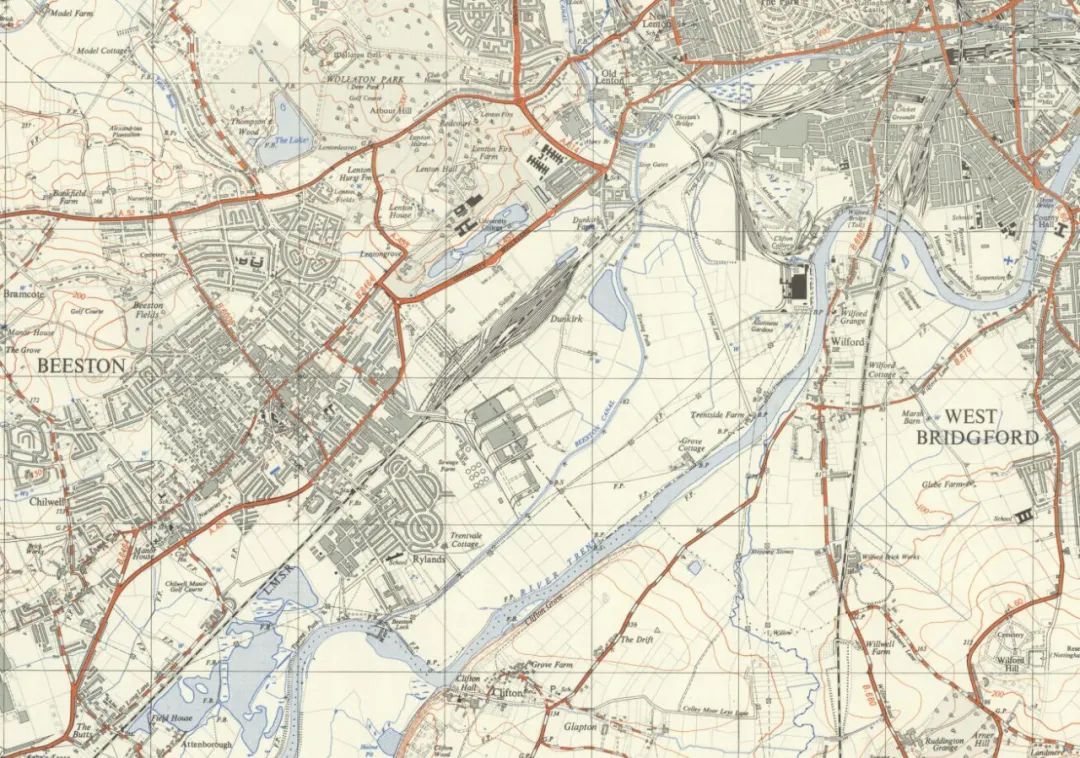

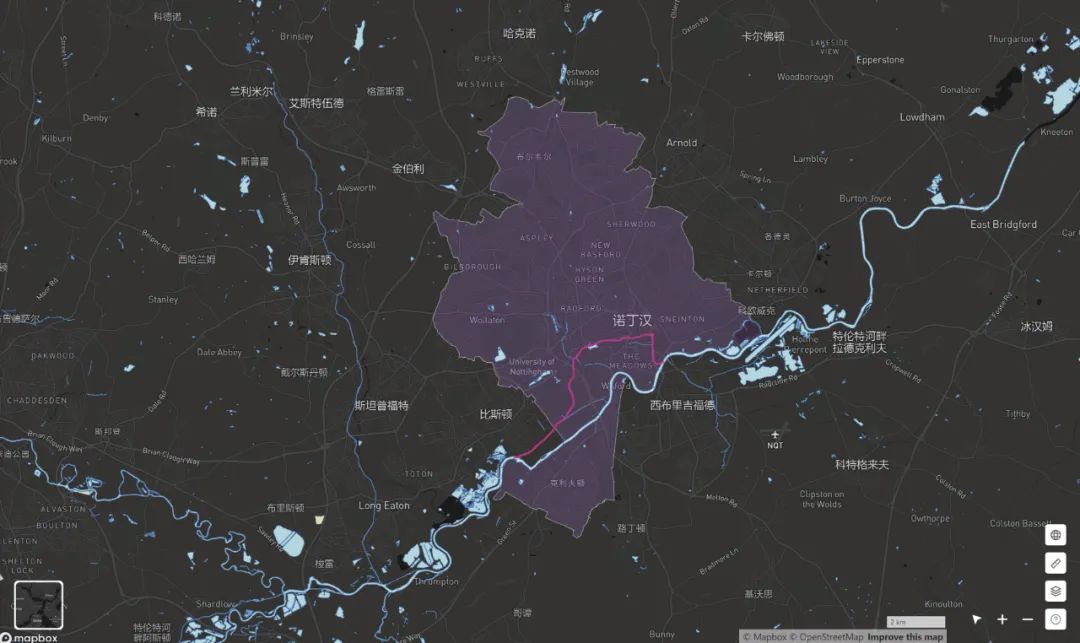

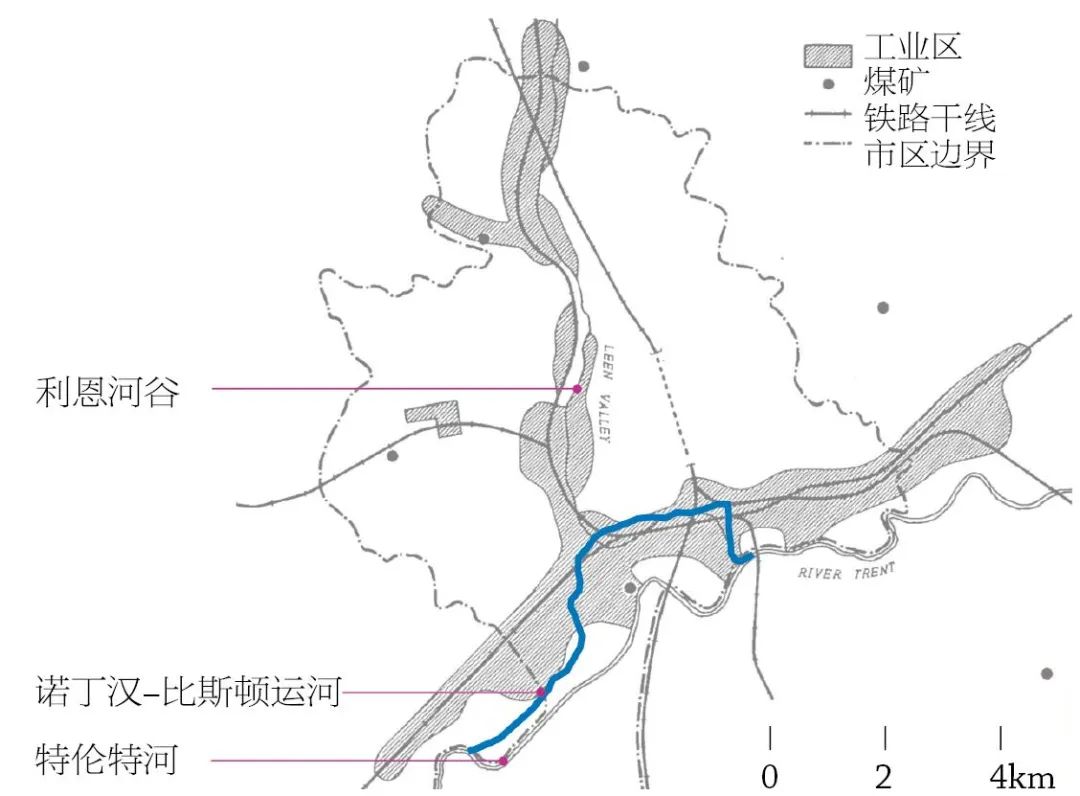

比斯顿运河(the Beeston Cut)位于特伦特河和诺丁汉市之间,全长约8.1km。该段运河尺度合宜,连接诺丁汉市中心和布罗克斯托镇区5),其历时演化和保护更新过程具有典型性,适合作为模块单元进行解析(图2)。

2 比斯顿运河、诺丁汉市、特伦特河的空间关系,数据引自诺丁汉市议会,利用Maptable汇总整理

比斯顿运河是英格兰中部地区运河水网的组成部分,使得诺丁汉与利物浦、曼彻斯特、德比等地相通,构成连片集群,为中部内陆通往沿海地区的运输贸易提供便利。在19世纪,诺丁汉所处的中部地区是重要的工业原料地和商品生产地,人口与经济总量快速增长,运河沿线的建设量持续上升。二战后,英国内陆工业区产业衰退、人口减少。然而,诺丁汉地区在1980年代人口止跌转增,运河沿线成为吸引年轻居民、提升城镇活力、带动新型业态的关键空间场所。

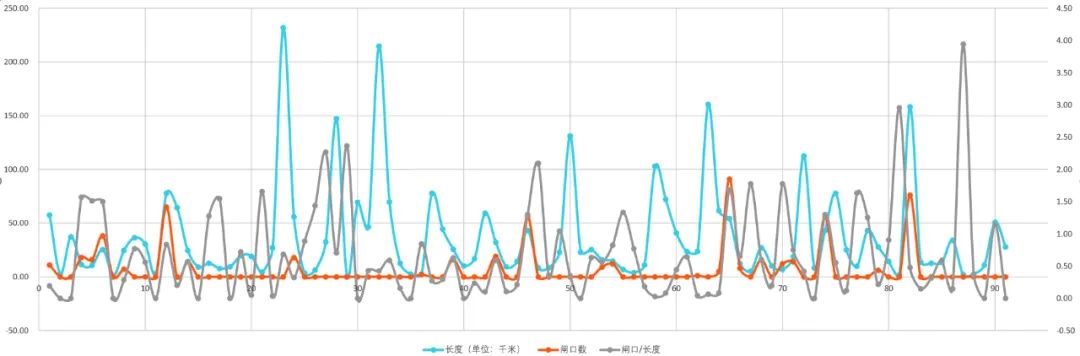

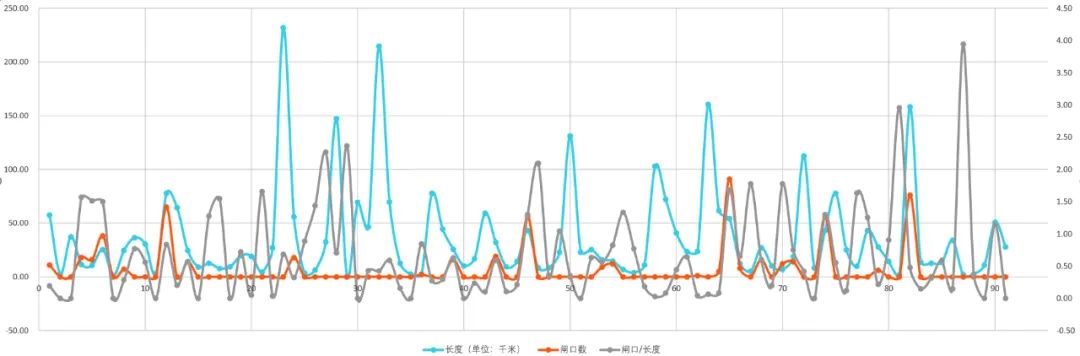

根据运河与水系保护基金会统计,英格兰和威尔士登记在册的运河有91处,大联合运河(Grand Union Canal)最长,长度为231.7km,有158个闸口;金斯伍德支流(Kingswood Arm)最短,长度为0.42km,有1个闸口。其中有13处运河的闸口数为0;48处运河的闸口数在10个以下,占总数的52.7%;46处运河的总长度居于5~30km之间,占总数的50.5%;69处运河的单位长度中的闸口数不足1,占总数的75.8% (图3)。既有研究表明,较短的水道更容易被使用,形成较高的连接度、可达性和空间活力[24]。整体来看,比斯顿运河代表了长度适宜的区段类型,连接城市中心和乡村环境,沿途串接多种类型的空间,便于置入徒步、骑行、自然与历史教育等功能。闸口作为运河和周边环境的连接节点,为工业设施的留存展示提供了场所,亦可作为新功能的空间载体。此外,在调查中还发现比斯顿运河沿线的更新类型较为全面,有的依托水工设施既有要素进行体验或展示,有的增建空间以容纳新的功能,有利于提取保护利用基本单元并进行范式探讨。

3 运河长度与闸口数量统计,根据运河与水系保护基金会数据统计绘制

2.2 因产促运:诺丁汉郡的运河水网

诺丁汉郡的众多城镇因毗邻特伦特河而发展繁荣,自17世纪末,这里成为煤、铅、铁和石料产地,以及农具和五金产品的生产中心[25]。1761-1801年,全郡人口增长了56.8%,增长率在英格兰41个郡中位列第六[26]。矿产资源吸引了投资者,交通运输格外关键。路上运输速度缓慢,部分路线在冬季难于通行 [27];自然河流因深度不均,形成局部湍流,具有安全隐患。与之相较,运河水运能降低约2/3的成本,且更加安全。诺丁汉郡于1790年开始修建运河,威廉·杰索普 (William Jessop)和詹姆斯·格林(James Green)6)受聘完成方案[28]。1792年,方案得到批准并开始建设7),并于1796年完工。通航后,煤炭及其他生活用品的运输成本降低[29],城镇人口进一步聚集。

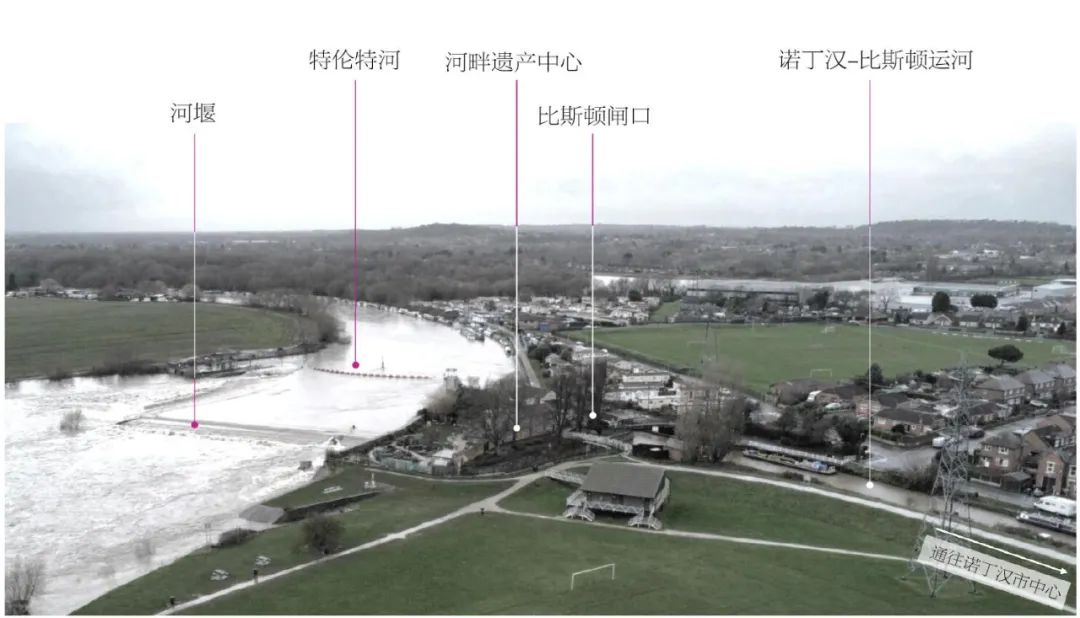

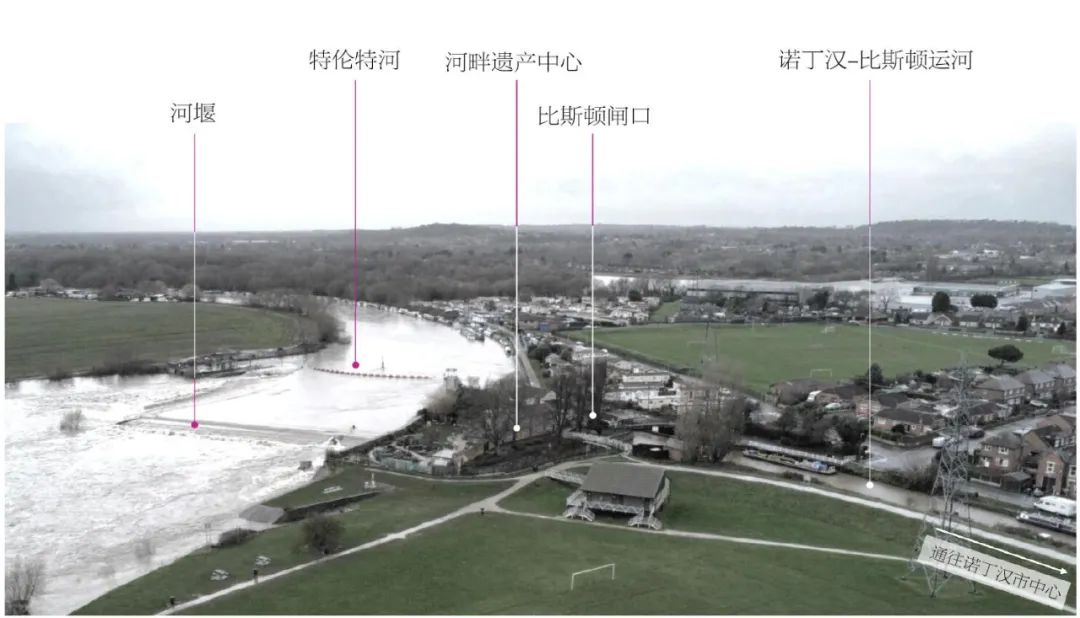

诺丁汉市作为郡行政中心,主城区位于北部丘陵和南部特伦特河8)之间。19世纪,诺丁汉市成为全球蕾丝(Lace)生产中心,铁路、站房、仓库、纺织厂等不断兴建。市域南部环境复杂,虽然毗邻特伦特河,但因水势较急,不利于通航。比斯顿运河应运而生,自瑞兰兹(Rylands)流向东北,绕过特伦特河的急弯后直达市区。运河在东、西两端和特伦特河相连,东起草场巷闸口(Meadow Lane Lock),先向北、再向西流经城堡闸口(Castle Lock),再向西南至比斯顿闸口(Beeston Lock),沿途穿过历史街区、公园绿地、开放空间、城郊新区(图4、5)。

4 比斯顿运河西端与特伦特河的交汇处

5 比斯顿运河东端与特伦特河的交汇处,来源:westbridgfordwire.com

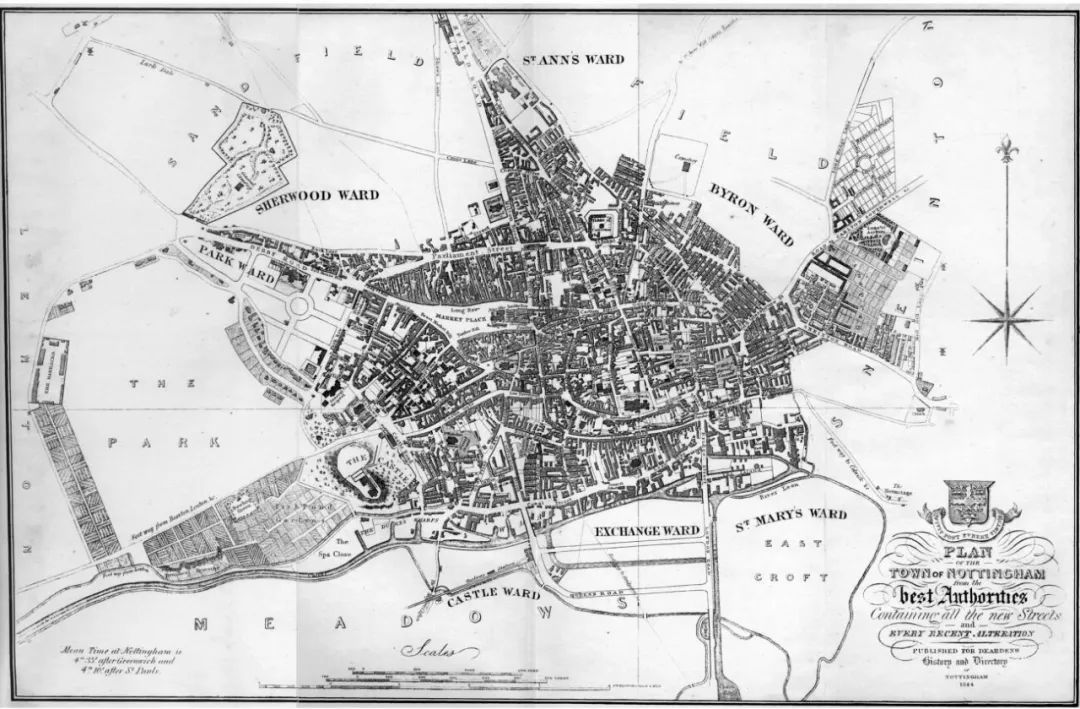

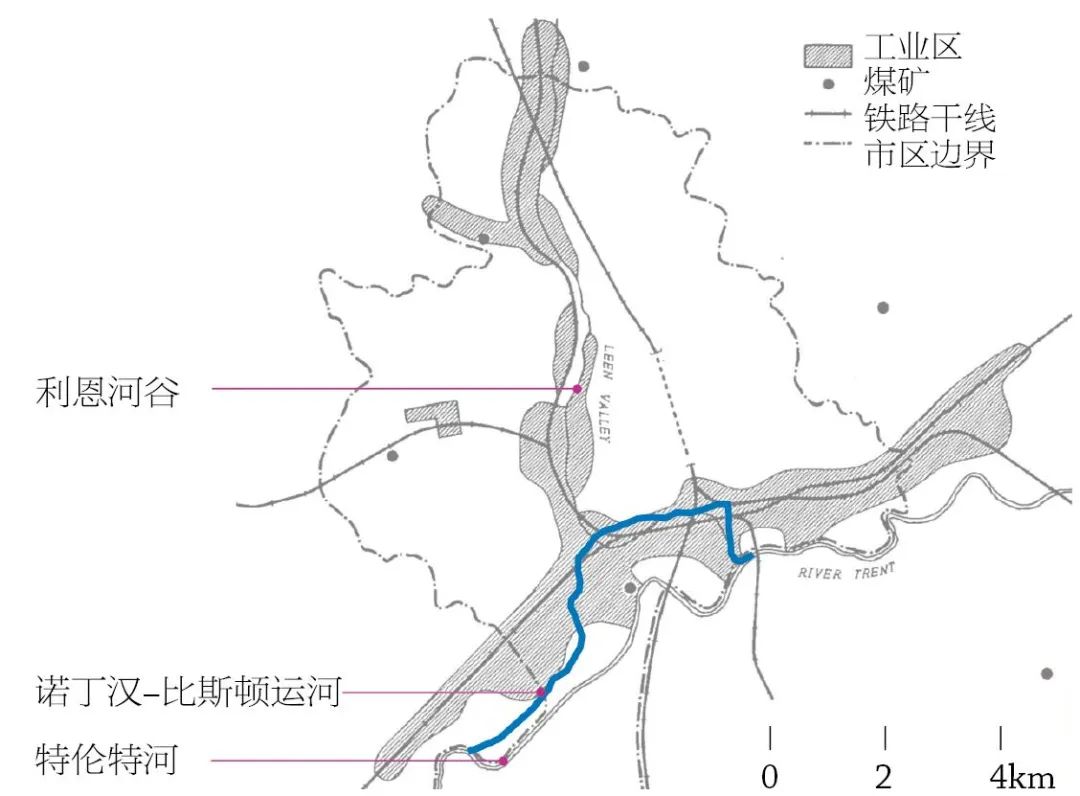

2.3 临水而聚:运河建设促进城市拓展

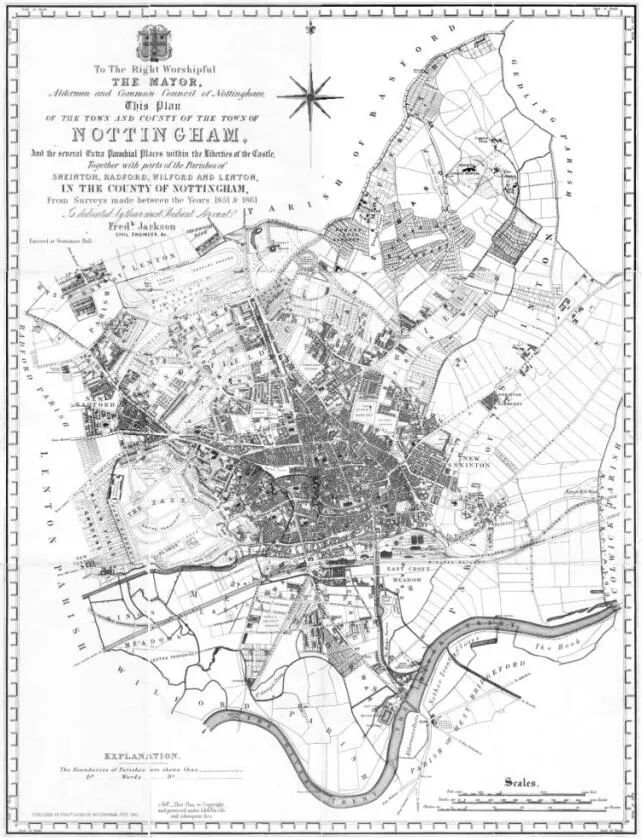

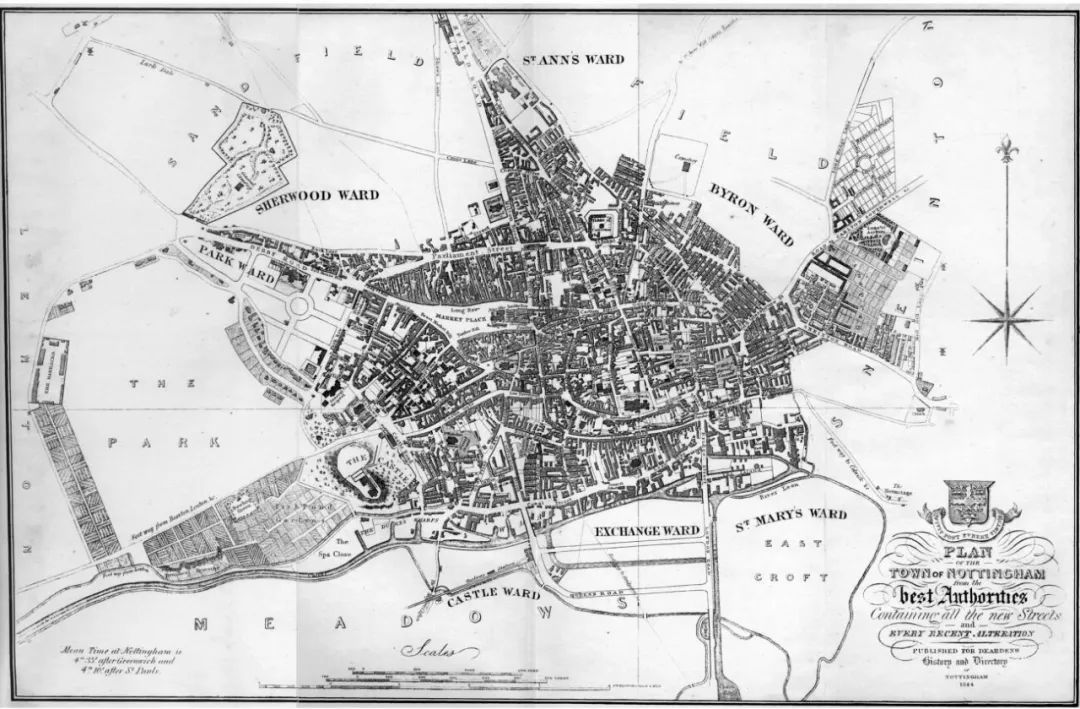

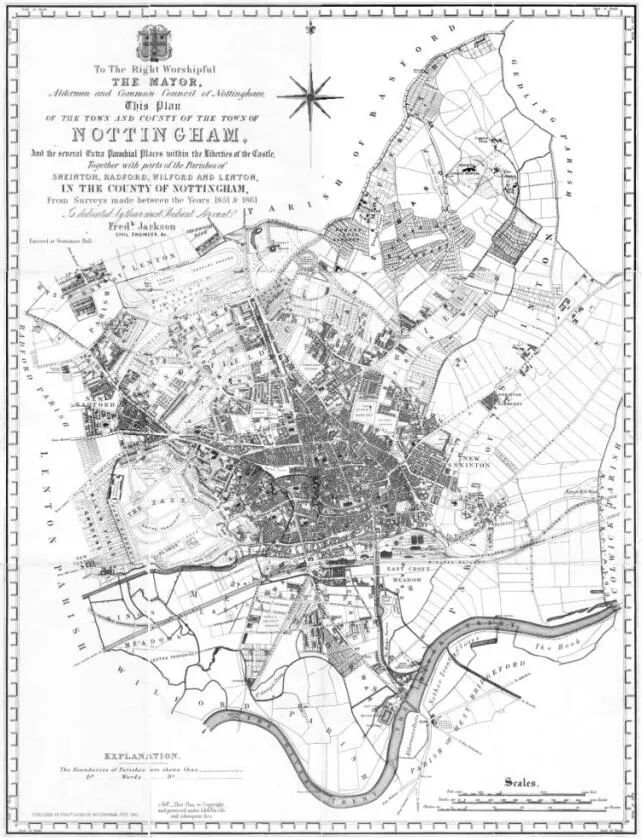

一方面,运河促进城乡生产生活发展。在城镇,运河沿线的工业区扩张,吸引工人就近居住;在乡村,运河加速商品流通、促进城乡融合。得益于水陆交通联动,资源从矿区运至城镇,诺丁汉、莱斯特、德比等地的纺织工业因而繁荣[30]。另一方面,比斯顿运河带动城区建设。诺丁汉城区的南部依托运河骨架,向南、向东新建居住、文化、游憩空间。19世纪初,比斯顿运河为市中心南部边界,水岸北侧是密集的城镇建成区,南部为非建成区;19世纪下半叶,运河和特伦特河之间约有一半用地建设有房屋,吸引大量人口入住(图6、7)。

6 迪尔登(Dearden)诺丁汉地图(1844年绘制)

7 杰克逊(Jackson)诺丁汉地图(1861年绘制)

6.7来源:Andy Nicholson,http://www.nottshistory.org.uk

1851-1857年,为满足蕾丝产品的需求,诺丁汉新建71家工厂和41处仓库。1911年,英格兰和苏格兰的蕾丝产业工人约有一半在诺丁汉;除市区外,另有约1/4分布于比斯顿、朗伊顿(Long Eaton)、桑迪亚克雷(Sandiacre)等远郊[31]。其中,最负盛名的是“蕾丝市场区”(the Lace Market),位于比斯顿运河北侧约500m处,为原料采购和产品外销提供了便利[32]。

该时期,工厂和住宅持续增加,向比斯顿运河南岸和东岸拓展。19世纪末,在运河转弯处的“岛区”(the Island),诺丁汉本土制药公司“博姿”(Boots)选址于此建造工厂、仓库、办公楼。运河南侧的草场区,除了最南端紧邻特伦特河的“维多利亚围堤”(Victoria Embankment),已尽数变成建成区。此外,比斯顿运河西南端的瑞兰兹地区在19世纪末到20世纪上半叶发展迅速,新建了农场、住宅、学校(图8)。

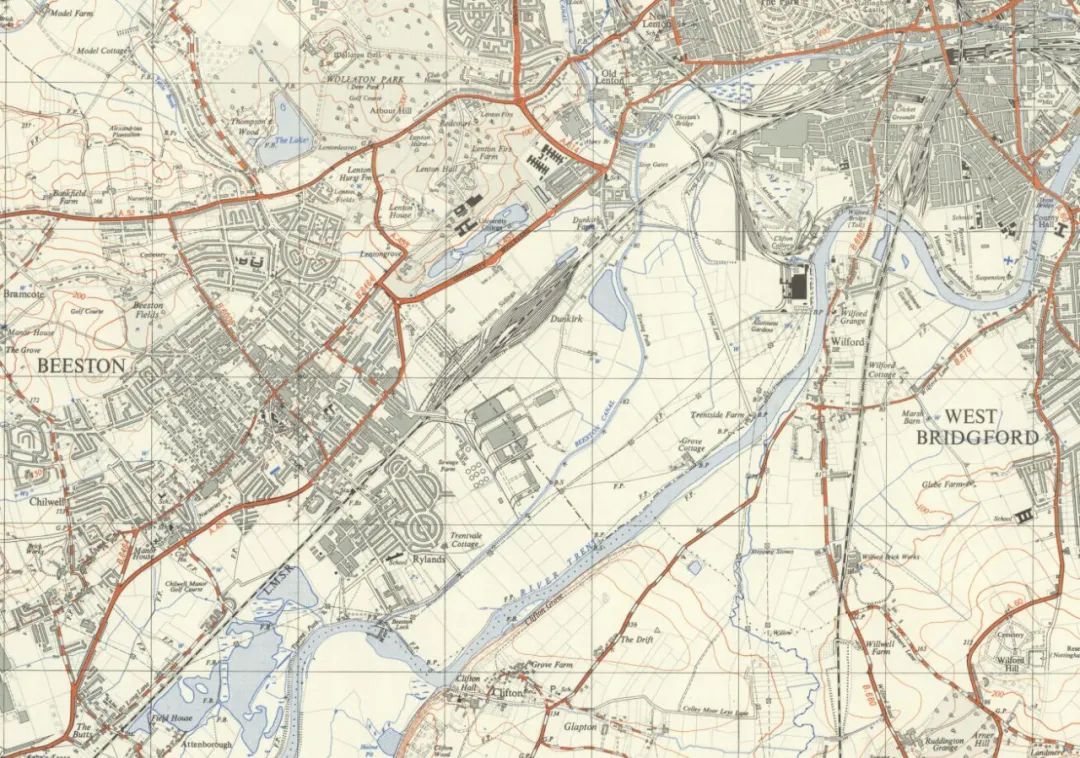

8 诺丁汉地图(局部,绘制于1952年),来源:National Library of Scotland

2.4 遗产转型:运河保护提升城市活力

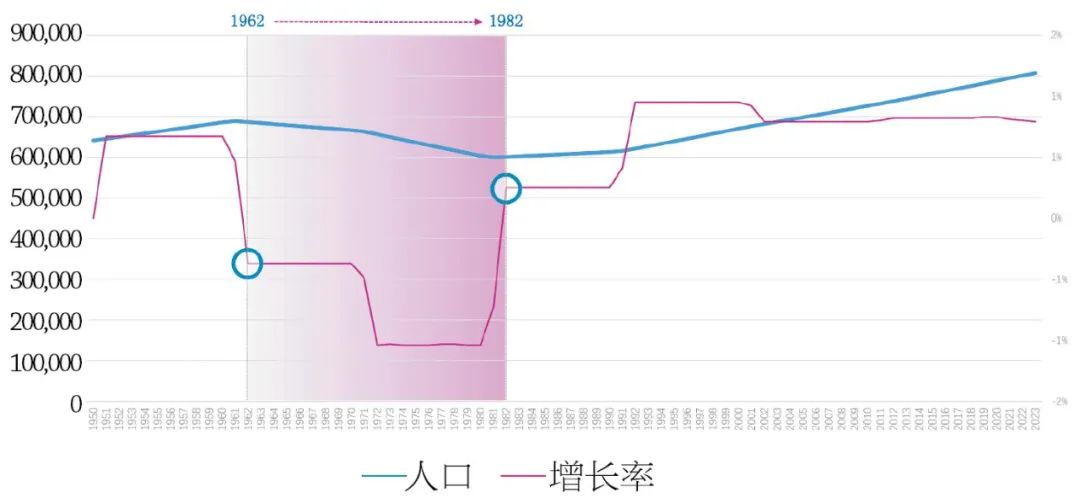

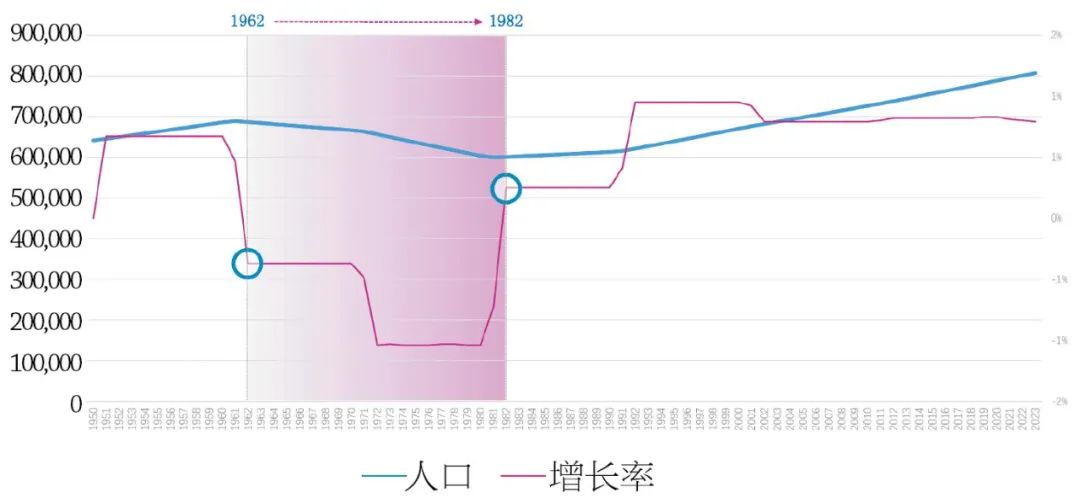

1970年代,诺丁汉的运河几乎不再服务工业生产[33]。期间,毗邻岛区的伦敦路火车站货运业务减少,直到1988年完全停止[34]。传统工业式微,导致经济衰退、人口流失。自1962年,包括诺丁汉市在内的大诺丁汉地区人口开始减少。为应对工业转型带来的城市活力下降,运河沿线空间亟待更新应对(图9)。

9 诺丁汉1960年代的工业区分布,刘烨 改绘自Nottingham and Its Region(Kenneth Charles Edwards,1966)

1967年,英国颁布《市政设施法案》(Civic Amenities Act)9)[35],明确提出文化遗产保护区。1969年,“蕾丝市场区”被认定为保护区,是维多利亚时代工业遗产的代表[36]。多处水运仓库、基础设施、商业建筑、居住建筑被认定为文物保护建筑。此后20余年间,部分区域被列为“工业提升区”(Industrial Improvement Areas),旨在通过保护和更新以提振活力[37]。1983年,比斯顿运河中段的城堡码头(Castle Wharf)及周边片区被划定为“运河保护区”。

1980年代,诺丁汉市持续推广运河文化,为窄船的拥趸提供驾船巡游、水闸工作、运河生活等体验,并成立诺丁汉窄船项目有限公司(Nottingham Narrow Boat Project Ltd),进行商业化运营。2012年后,运河与水系保护基金会推动运河沿线空间整体更新,改造曳船道(tow-path)和换线桥(turnover bridge)、设置骑行道和步道、加强水道与街区连通、增加公共节点、安装信息牌。此外,为体现遗产价值、增强社区凝聚,诺丁汉运河提升合作组织(Nottingham Canal Improvement Partnership)于2020年成立,鼓励运河周边的75,000名居民参与其中。

在一系列举措下,大诺丁汉地区的人口恢复增长,增长率于1982年由负转正,总人口达到60万人。2004年,总人口超过了1961年的峰值,达到了69.22万人;2022年超过了80万人(图10)。期间,比斯顿运河沿线的城堡码头、岛区、维多利亚围堤、威尔福德街等空间提升项目持续推进。

10 大诺丁汉地区1950-2023年人口统计,刘烨根据诺丁汉郡议会统计整理、绘制

3 运河遗产的保护模式探索

运河与水系保护基金会提出了“生活因水更美好”(Making Life Better by Water)的理念,将运河水畔营造为适合日常游憩、自然教育、艺术研习的场所。比斯顿运河作为实证之一,展现了“规划先导—体系支撑—场所更新”的保护模式。

3.1 规划先导:多维度协同的综合规划

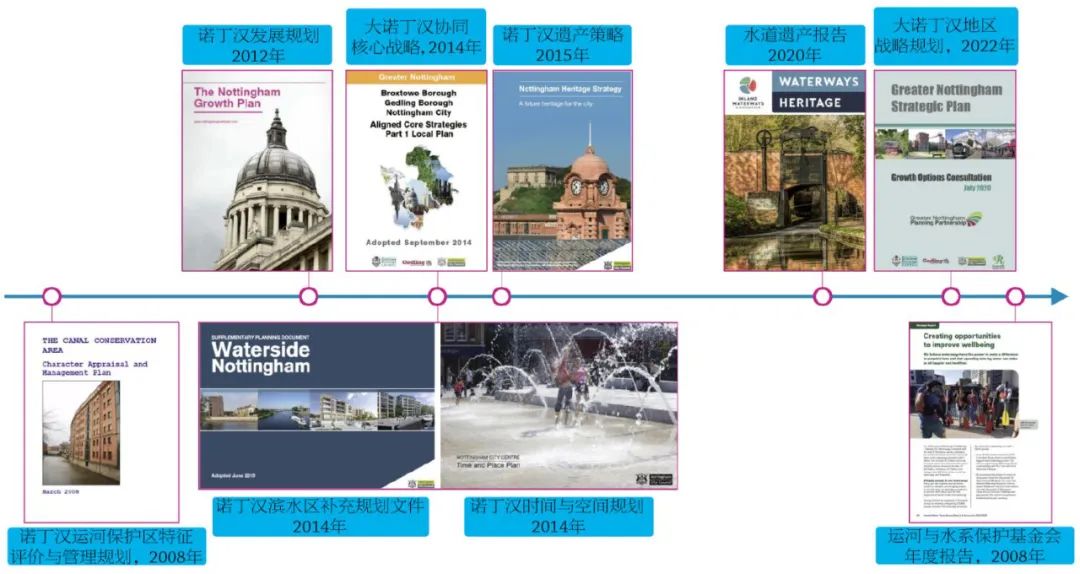

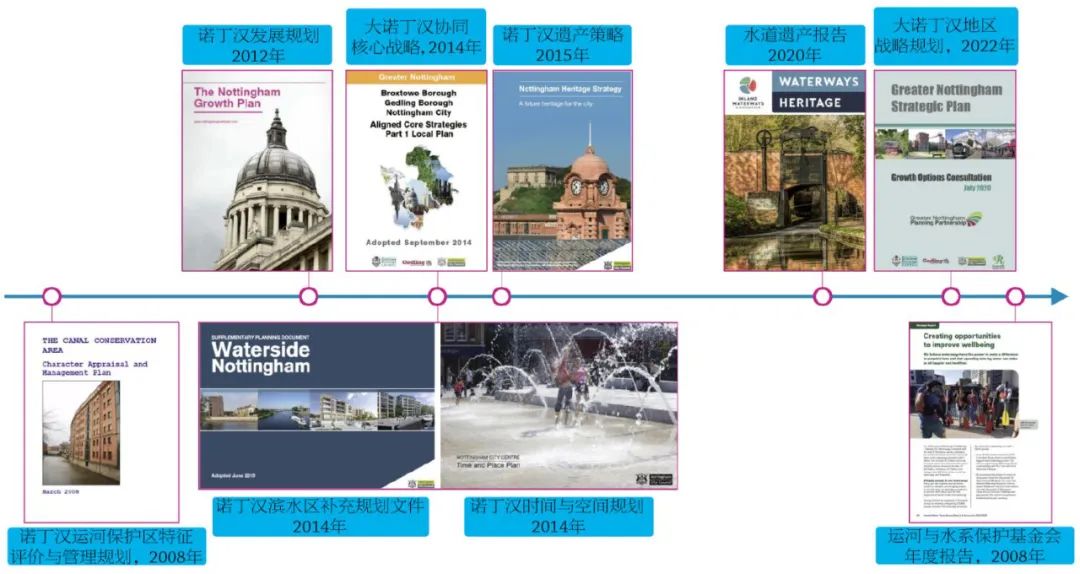

过去40年间,诺丁汉市建立了综合规划体系,协同区域总体规划、历史地段和遗产保护规划、专项规划,推进运河遗产的保护利用。在实施中多维度协同,关注遗产价值内涵和大众利益(图11)。

11 与运河遗产相关的规划、文件、报告,根据诺丁汉市议会、运河与水系保护基金会资料整理绘制

1993年起,诺丁汉市议会陆续发布历史保护区的“规划导引”(Policy Guidance)。2008年, 《诺丁汉运河保护区特征评价与管理方案》施行。2014年,市规划委员会扩大运河保护区,向东延至卡灵顿街(Carrington Street)。2015年, 《诺丁汉遗产策略》提出结合运河重塑城市文化景观。2019年,市议会通过滨水区域《补充规划》(Supplementary Planning Document),计划在未来15年间营造可持续社区。2020年,《大诺丁汉地区战略规划》发布,提出依托运河廊道建构空间网络。同年,内陆水道委员会、英格兰历史遗产保护局、铁路与运河历史学会(RCHS)联合发布《水道遗产报告》,秉承多尺度贯通的空间规划策略,聚焦运河设施(如闸口、曳船道、系船柱)的再利用,以及水道沿线景观的整治。

3.2 体系支撑:历史、生态、生活空间

运河将历史空间、生态空间、生活空间融合为整体,通过空间网络传递历史、环境、社会价值,提升社区空间的综合品质。

3.2.1 历史要素的整合

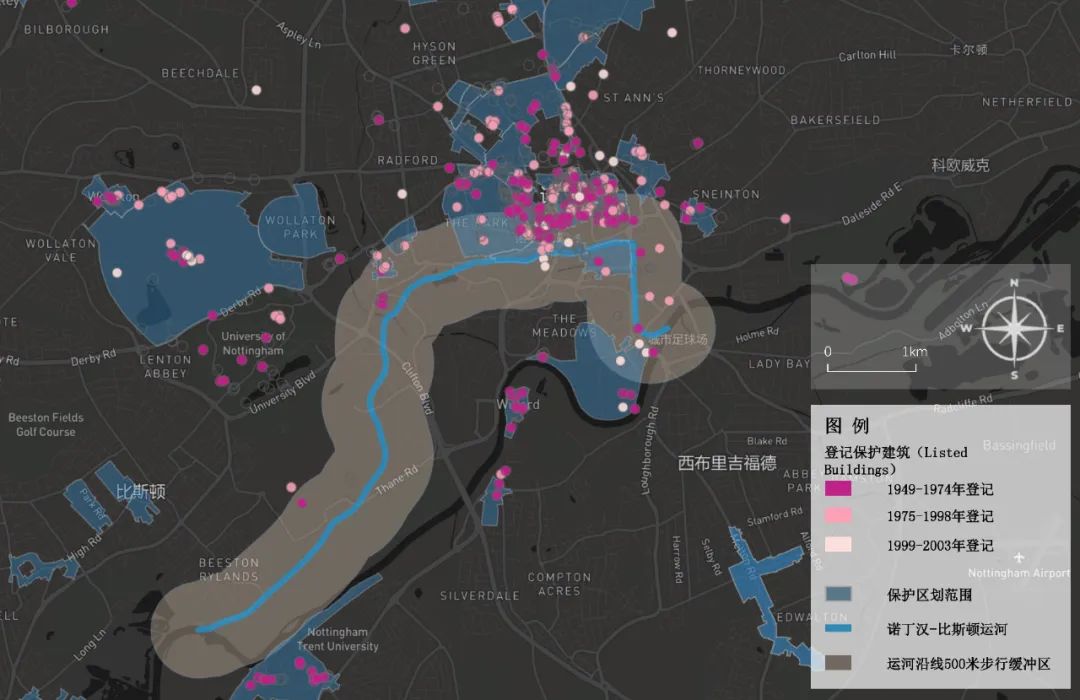

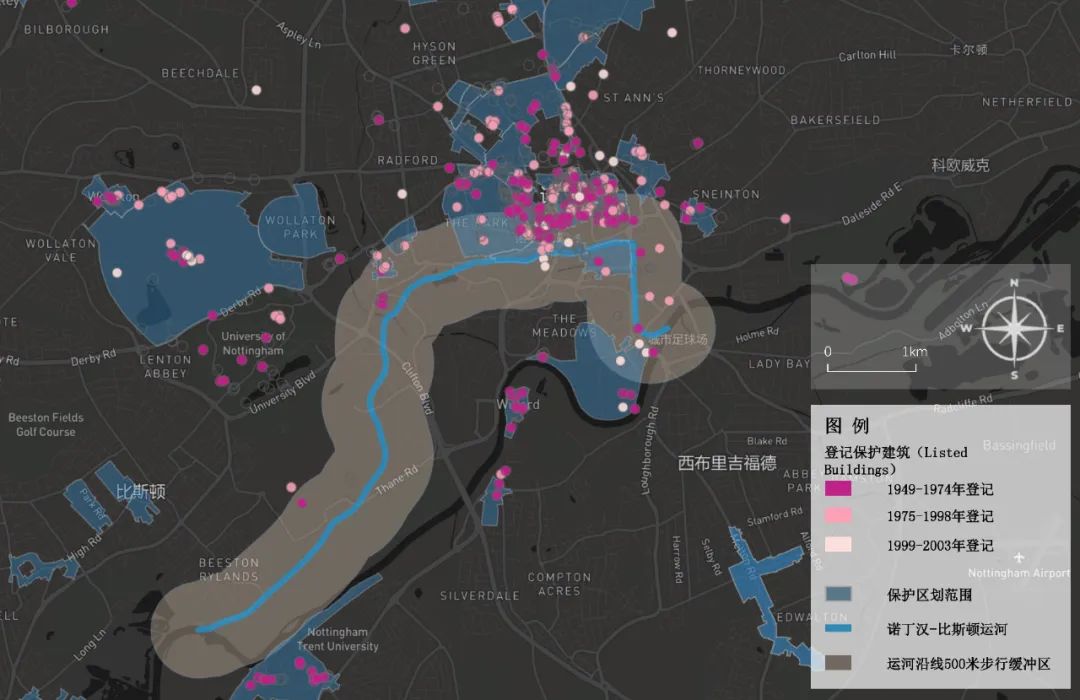

诺丁汉市议会自二战后启动建筑遗产的登记与保护工作。目前,全市有806处保护建筑(Listed Building),有266处位于比斯顿运河沿线500m步行缓冲区内,历史建筑、公共空间、交通设施、工业设施等要素共同组成历史空间。1960年代以来,运河沿线已设有11处保护区,包括运河北侧的老市场保护区、蕾丝市场保护区,运河中段的运河保护区、公园保护区、火车站保护区,运河西端的克利夫顿村落,以及运河东端的草场区10)(图12)。

12 比斯顿运河缓冲区及周边历史空间要素分布,数据引自诺丁汉市议会,利用Maptable汇总整理

其中,历史要素包括多种类型(图13):

(1)历史建筑:住宅、教堂、牧师住宅(vicarage)、商铺、酒吧;

(2)公共空间:广场、市场;

(3)交通设施11):曳船道、换线桥、铁路桥、火车站;

(4)工业设施:厂房、仓库、码头起重机;

(5)其他:闸口、围堤、堰坝、纪念碑/雕像。

13 运河遗产历史空间的基本要素

3.2.2 生态空间可达性

运河的连续性有助于提升生态空间的可达性,促进居民健康、社会交往、终身教育[38]。诺丁汉郡野生动物基金会在运河周边建设了4处自然保护区,根据英国“文化生态服务设施”(Cultural Ecosystem Services)要求,其中的林地、湿地、草地、沼泽、荒野均属于该体系。2006年,英国水道委员会、东米德兰地区发展署、诺丁汉郡议会、诺丁汉市议会等联合启动滨水生态环道项目,名为“大道”(Big Track)计划。环道全长16km,沿运河南沿和特伦特河北岸而设,适于步行和骑行,成为贯通历史、文化、生活要素的景观廊道。

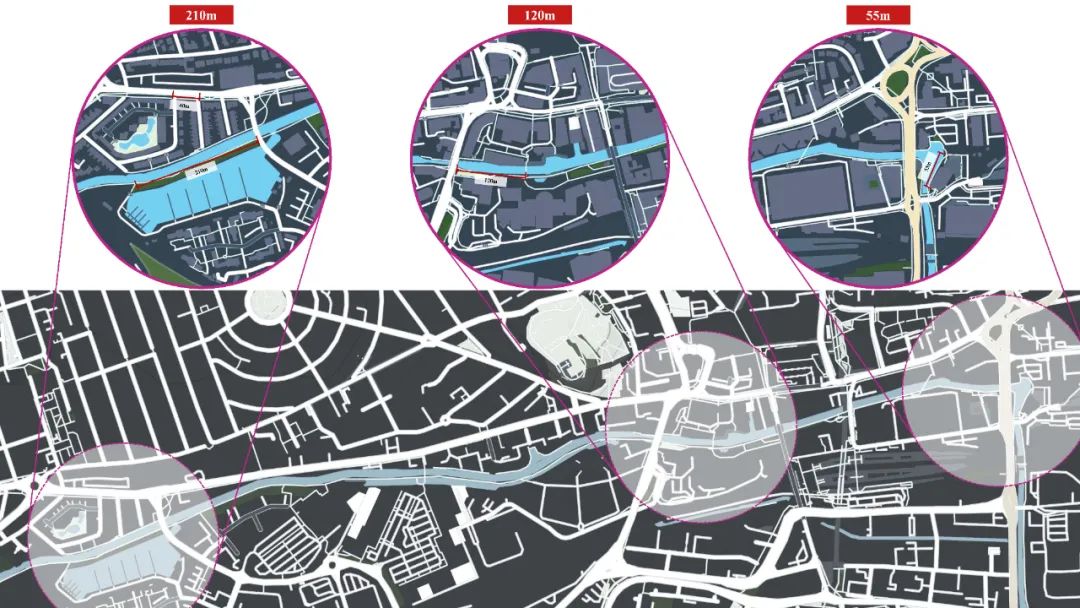

3.2.3 社区生活的连接

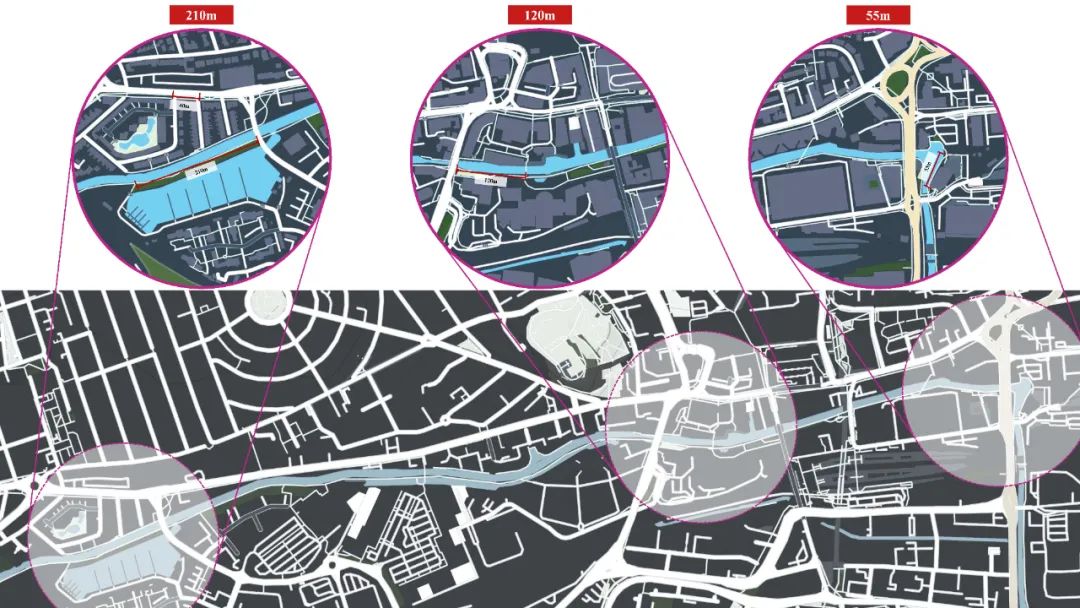

遗产再利用兼顾在地居民、访客、公益组织等主体[39],提升路网密度、改造公共空间、鼓励社区参与。在岛区、城堡码头、水畔船坞(Castle Waterside & Marina)等处,增加正交于运河的廊道,街口间距为50~200m,利用步道、绿廊连接周边社区(图14),同时提升公共空间的复合使用,纳入博物陈列、水上运动、艺术教育、家庭亲子、自然生境等活动,便于各类人群享受空间福祉。

14 比斯顿运河中段的空间连接图示,底图来源:Mapbox

3.3 场所更新:水道沿线空间的再利用

比斯顿运河沿线的场所更新与人口、产业、功能相适应。根据目标和定位,更新方式可分为3类,即文化展示、商业休闲、综合社区。

(1)文化展示

比斯顿运河西端闸口处建有河畔遗产中心(Canalside Heritage Centre),年均访客6万余人,与624所学校合作提供运河文化的体验活动。该中心原为农宅,始建于1796年,是水务工人的居所。1980年代,原住民陆续迁出。2013年,受彩票遗产基金资助,建筑修复工作启动,并融入历史陈列、文化展示、社区交往功能。2017年,河畔遗产中心正式开放,依托丰富的照片、手稿、地图等资料,向大众展示1761-2017年期间诺丁汉郡和比斯顿运河的发展历程(图15)。遗产中心项目的推动者斯图尔特·克雷文(Stewart Craven)强调“回归滨水生活”,在中心设置了陈列区、餐饮区、户外活动区、种植园,还提供自行车租赁、渔具售卖等服务,为探索运河提供便利。此外,该中心常年组织运河沿线徒步、读书会、编织工坊等活动,营造社区生活氛围。

15 河畔遗产中心现状

(2)商业休闲

以运河保护区内的城堡码头为代表,曾经的货物装卸区被改造成集餐饮、商铺、集会为一体的开放空间。该地现存多处历史建筑,H2O Urban公司于2023年介入,计划将英国水道公司大楼改造为公寓,与文旅产业协同发展。运河北侧的起重机设施得以保留,成为“运河之家”餐厅的室外雕塑,与水岸边的窄船一起构成运河景观。此外,曳船道也被完整保留,供骑行和散步之用(图16)。运河与水系保护基金会在水道公司大楼的东侧增建了人行天桥,旨在加强运河南北两侧的联系,为商业休闲设施引入更多人流,提升广场空间的活力。

16 比斯顿运河城堡码头开放空间现状

(3)综合社区

岛区开发计划(the Island Quarter)以历史文化为驱动,对比斯顿运河东岸地区更新。岛区毗邻蕾丝市场区,自1840年代发展迅速,成为蕾丝工厂、棉花贸易商和制药公司的聚集地。1885年,博姿公司迁入,直到1996年才搬迁离开。此后20余年,仓库建筑陆续被拆除,用地被闲置。2015年,市议会组织编制了《岛区补充规划》。2020年,项目起步区开始建设。该计划占地14.6hm2,涵盖数字艺术中心、办公、生物科学研发、住宅等功能。起步区的商业建筑采用了拱廊元素,回应蕾丝市场区和南侧的伦敦路火车站;外部空间依托滨水景观,将运河要素引入社区内部,设置滨水广场和户外舞台,可举办音乐会和露天集市,为社区提供多用途空间(图17)。

17 岛区开发计划起步区现状

3类场所更新的方式各有侧重,将运河历史和自然环境进行转译,体现了功能的多样化,与城镇生活相适应。以运河水道为纽带,兼顾遗产保护与功能需求,实现了历史建成环境的可持续更新。

4 结语

英国运河遗产经历了从工业设施到生活空间的转变:工业革命初期,运河促进产业发展和城镇建设;19世纪末,运河文化因乡村情怀而萌发传播,带动了运河的遗产化;二战后,运河完成国有化改革,其价值被重新评估,保护机制框架初步形成;20世纪下半叶,运河逐渐融入城镇空间,促进社群生活,体现了文化、社会、经济等多重价值。英国在认定运河遗产价值时兼顾了一般性理念和自身特征,既满足突出普遍价值的要求,又反映了地域性、多层级和敏感性,为遗产在当代的可持续保护和利用提供依据。

诺丁汉的比斯顿运河在时空特征和保护实践方面具有典型性,该段运河伴随着英格兰中部地区的工业化而发展,经历了因产促运、临水而聚、遗产转型的发展历程。运河遗产在生活化转型中,秉承“生活因水更美好”理念,形成了“规划先导—体系支撑—场所更新”的保护模式。比斯顿运河作为大诺丁汉地区日常生活的中心之一,为周边社群感知历史、体验文化、亲近自然、社会交往提供去处。运河遗产的保护有助于提升场所价值,促进沿途建成环境的更新与再利用,成为沿线生活、生产社区的文化记忆和身份认同的空间载体。

自大运河被列入世界遗产名录后,我国的运河遗产保护工作进入到了新的发展阶段。当前,运河遗产在价值认定、保护导向、利用模式、协作平台等方面仍面临挑战。根据英国运河遗产的保护实践,以下策略和措施对于我国运河遗产具有参考价值:(1)综合评判遗产特征与价值,将运河水道、附属建筑与设施、滨水景观等纳入保护范围,关注运河建设、船只运输、水上生活等内容,以及运河与沿线城乡环境、社会生活、文化空间的关联;(2)根据适应性理念,将运河作为文化、艺术和休闲活动的场所,提升滨水空间与街区的连接度,利用运河历史文化要素提升城镇活力;(3)积极促进社会资本投入,提高公众参与度,建立运河遗产保护的社会参与机制;(4)建立公共管理部门、基金组织、民间协会以及个人等多主体的协同机制,对运河遗产进行全面监测,确保其长期有效的保护和再利用。□

注释

1) 关于“运河热潮”的时段,目前有两种定义,广义上指1760-1830年,狭义上则界定为1790-1810年。

2) 《巴拉宪章》(The Burra Charter)提出了对遗产进行可持续管理和使用的原则。

3) 根据英国国家彩票遗产基金《年度报告与报表2023-2024》,如果将“补贴类”(grant-in-aid)项目包括在内,自1994年资助金额累计约92亿英镑,项目总数约52,000个。

4) 英格兰历史遗产保护局(Historic England)隶属于文化、媒体和体育部,负责调查、登记、保护历史建筑和古迹,并提出建议和策略;运河与水系保护基金会虽然属于慈善组织,但在日常运营和资金使用方面受环境、食品和乡村事务部的监管和指导。

5) 即Broxtowe Borough,其镇中心位于比斯顿,故而得名。

6) 威廉·杰索普为土木工程师,担任项目总负责人。詹姆斯·格林为郡总测量师(County Surveyor),属于地方公职人员,负责勘测工作,协助杰索普进行水道规划工作。

7) 由于经济利益,特伦特水运公司(the Trent Navigation Company)初期对方案持反对意见。此外,英法战争带来了通货膨胀,导致预算上涨。运河规划方案被迫进行多轮调整。

8) 特伦特河全长约297km,流域面积约10,435km2。在英国,该河流的长度位列第三,仅次于泰晤士河和赛文河(the River Severn);流量位列第二,仅次于赛文河。

9) 也曾被翻译作《城市宜人环境法》,详见参考文献[35]。

10) 保护建筑与保护区数据均引自诺丁汉市议会的开放数据库(Open Data Nottingham)。

11)截至2024年初,在比斯顿运河的河道上共架设有26座桥,包括人行桥9座、公路桥13座、铁路桥3座、公铁两用桥1座。

参考文献

[1] UNESCO World Heritage Committee. Information Document on Heritage Canals[EB/OL].Phuket:WHC 18th session,1994.[2024-04-20].https://whc.unesco.org/document/125272.

[2] 张崇.运河乡村与大运河活态文化遗产实践研究[J].文博学刊,2021(03):119-124.

[3] ALDRED J.The Duke of Bridgewater-His Canal[M].Manchester:Bridgewater Canal Company,2011:17.

[4] BRADLEY S.The Railways:Nation,Network and People[M].London:Profile Books,2015:94.

[5] MATTHEWS J.The British Industrial Canal[M].Cardiff:University of Wales Press,2023:81.

[6] PRESTON S.English Canals and Inland Waterways[J].Journal of the Royal Society of Arts,1920,68(3513):279-298.

[7] HOWKINS A.Reshaping Rural England:A Social History,1850-1925[M].London & New York:Harper Collins Academic,1991:247-249.

[8] 王元.活态世界遗产英国运河管理规划解析-兼论对中国大运河的启示[J].城市规划,2015,39(06):90-98.

[9] BERGOU N,HAMMOUD R,SMYTHE M,et al.The Mental Health Benefits of Visiting Canals and Rivers:An Ecological Momentary Assessment Study[J].PLOS ONE,2022,17(8),e0271306.

[10] GEHRKE J P.Countryside,Recreation,and the Transformation of Canals in Britain in the Mid-Twentieth Century[J].Journal of Tourism History,2019,11(2):167-186.

[11] JEANS J S.Waterways and Water Transport in Different Countries[M].London & New York:E.& F.N.Spon,1890:8.

[12] NILSSON P Å.Impact of cultural heritage on tourists-The heritagization process[J].Athens Journal of Tourism,5(01):35-54.

[13] 田德新.世界遗产运河文化保护传承利用的立法经验与借鉴[J].中国名城,2019(07):4-12.

[14] PRICE F.Our Inland Waterways[J].Journal of the Royal Society of Arts,1973,121(5205):585–598.

[15] 孙学美,李德芳,郝兆鑫,周洪彬.2020-2021年英国运河总体发展状况报告[R]// 吴欣,吴金甲,郑民德,裴一璞.中国大运河发展报告(2022).北京:社会科学文献出版社,2022:269-282.

[16] Canal & River Trust.Annual Report & Accounts 2022-2023[R/OL].(2023-09-25)[2024-08-30].

https://canalrivertrust.org.uk/media/document/vh_h1_2-KP8jPHTBKk6_Kg/BCTc1TbDcskq703xw5KQ7SnAqO0TRj_qsmFUoOGmiyo/aHR0cHM6Ly9jcnRwcm9kY21zdWtz MDEuYmxvYi5jb3JlLndpbmRvd3MubmV0L2RvY3VtZ W50Lw/018ab848-5bcf-71e2-a1f3-8081b1c90b1b.pdf.

[17] GROSMAN A,PRENDEVILLE S,ELLMAN E.Community-led Governance for Sustainable Canalside Spaces[EB/OL].Loughborough:Loughborough University,2024:54.[2024-04-20].https://hdl.handle.net/2134/25554831.v1.

[18] UNESCO World Heritage Centre.The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention [EB/OL].(2023-09-24)[2024-08-29].https://whc.unesco.org/en/guidelines.

[19] 雍正江.工业革命时期英国运河修建的条件[J].史学月刊,2024(05):89-98.

[20] DUTTON J.Water Gypsies:A History of Life on Britain's Rivers and Canals[M].Cheltenham:The History Press,2021:44.

[21] BRABBS D.England's Heritage[M].London:Cassell & Co,2001:334.

[22] MCKEAN A,LENNON J.Tourism and Scotland's Canals:a 21st Century Transformation[M]//Waterways and the Cultural Landscapes.London:Routledge,2018:192-202.

[23] AL DWAIRI A.Re-Valuing Canals:Valuation of Ecosystem Services Provided by the Smart Canal Project[D/OL].(2020-08-17)[2024-08-29].https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101421321.

[24] SRETOVIC BRKOVIC V,DJUKIC A.The Role of Urban Design in Creating Resilient Public Open Spaces Surrounding Urban Small Watercourses:A Case Study of the Kumodraz Stream in Belgrade[J].Sustainability,2024,16(13):5723.

[25] TRAVERS B.Trading Patterns in The East Midlands,1660–1800[J].Midland History,1990,15(1):65–82.

[26] WRIGLEY E A.English County Populations in The Later Eighteenth Century[J].The Economic History Review,2007,60(1):35-69.

[27] STONE R.The River Trent[M].Chichester:Phillimore & Co.,2005:32.

[28] ZALESKI S.The Nottingham Canal:Past and Present[M].Nottingham:Local History Press,2001:6-7.

[29] HADFIELD C.The Canals of the East Midlands[M].Newton Abbot:David & Charles Publishers,1966:55-61.

[30] 沈琦.英国城镇化中的交通因素[J].经济社会史评论,2017(02):19-31+126.

[31] BECKETT J V,HEATH J E,et al.When Was the Industrial Revolution in The East Midlands? [J].Midland History,1988,13(1):77–94.

[32] FREEMAN M.Transporting Methods in the British Cotton Industry during the Industrial Revolution[J].The Journal of Transport History,1980,01(01):59-74.

[33] FREER W.Canal Boat People,1840-1970[D].Nottingham:University of Nottingham,1991:309.

[34] SHANNON P D.British Railway Infrastructure Since 1970:An Historical Overview[M].Yorkshire:Pen & Sword Transport,2019.

[35] 肖竞,曹珂.英国保护区评估方法解析——以格拉斯哥历史中心保护区评估为例[J].国际城市规划,2020(1):118-128.

[36] BLACK G.Nottingham Lace Market[C]// G.J.Ashworth.The Construction of Built Heritage.London:Routledge,2002:73-85.

[37] SONG S.The Effectiveness of Regeneration Policy in Historic Urban Quarters in England (1997-2010)[D].Nottingham:University of Nottingham,2013:137.

[38] TRATALOS J A,HAINES-YOUNG R,POTSCHIN M,et al.Cultural ecosystem services in the UK:Lessons on designing indicators to inform management and policy[J]. Ecological Indicators,2016,61:63-73.

[39]付琳,曹磊,霍艳虹.世界遗产运河保护管理中的公众参与研究[J].现代城市研究,2021,(08):53-58+65.

王鑫* (通信作者)

B.1985,清华大学博士

北京交通大学建筑与艺术学院副教授

xinwang@bjtu.edu.cn

刘烨

B.1984,天津大学博士

北京建筑大学建筑与城市规划学院副院长、副教授

马宣利

B.1997,北京交通大学硕士

北京交通大学建筑与艺术学院助理规划师、科研助理

汤岳

B.1978,诺丁汉大学博士

诺丁汉大学建筑与建成环境学院助理教授

北京交通大学人文社科专项基金

项目编号:2023JBW002

城市与建筑遗产保护教育部重点实验室开放课题

项目编号:KLUAHC2402

本文图表除注明外均由王鑫摄影、绘制、提供

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

全文刊载于《世界建筑》202502期。转载请注明出处。

点击下方“阅读原文”购买202502期《世界建筑》杂志。

Historical Process and Conservation Patterns of Canal Heritagisation in the UK: A Case Study of Beeston Cut

王鑫*,刘烨,马宣利,汤岳

WANG Xin*, LIU Ye, MA Xuanli, TANG Yue

摘要:本文对英国运河的建设和发展进行了梳理,基于理念、主体、对象将运河遗产化历程划分为4个阶段,归纳其兼顾突出普遍价值、地域性、多层级和敏感性的遗产认定和保护原则。英国的运河遗产保护体现了地域历史背景、社会文化和管理方式的特性,19世纪末依托文学作品传播运河文化,二战后进行水系国有化,持续开展保护实践探索。研究聚焦运河遗产保护的空间策略,基于历史语境和空间视角选择了诺丁汉市比斯顿运河作为典型例证,分析运河与城镇空间的关联。以历史研究和实地考察为依据,阐释“生活因水更美好”的理念,探讨运河遗产保护的实践路径与空间场景。总结出规划先导、体系支撑、场所更新的保护模式,期望对我国运河遗产的适应性保护利用提供借鉴,实现历史、生态、社会和经济价值的融合,促进人居环境的可持续更新。

关键词:运河遗产,工业遗产,诺丁汉,比斯顿,滨水空间,遗产价值

运河源自工程技术与自然环境的协同,随着产业形态与社会生活的发展,其价值也在发生转变。1994年,世界遗产委员会举行专家会议探讨运河作为遗产的价值依据,认为其属于线性文化景观,事关农业与工业生产、区域联络、经济发展等方面[1]。1996年以来,运河遗产日渐为社会所关注,我国的大运河、法国的米迪运河(Canal du Midi)、英国的庞特基西斯特输水道及运河(Pontcysyllte Aqueduct and Canal)、加拿大的里多运河(Rideau Canal)、荷兰的阿姆斯特丹运河区(Grachtengordel)、比利时的中央运河船舶升降机(The Four Lifts on the Canal du Centre )相继被列入世界遗产名录。近5年来,《大运河文化保护传承利用规划纲要》《大运河文化和旅游融合发展规划》《大运河文化遗产保护传承专项规划》等文件陆续发布,针对运河空间连续性和沿线社群参与的研究愈显重要[2]。英国运河遗产的保护反映出其特定的历史背景、社会文化和管理方式,19世纪末开始关注水上生活,20世纪中期建立保护机制,直至今日在价值认定、类型划分、更新实践等方面持续探索。诺丁汉比斯顿运河位于英国内陆地区,在产业转型和城市更新过程中,运河遗产发挥了重要作用——既是承载历史记忆的场所,也是当代生活的活力空间。本文涵盖历史研究、现场调查、案例解析,旨在为我国运河遗产保护模式的构建提供借鉴。

1 英国运河的遗产化历程与价值认定

1.1 英国运河的建设与发展

英国运河的建设持续了260余年,运河水网从盛期的全国交通廊道变为当代的公共文化空间,其数量规模和使用方式发生了显著变化。1757年,桑基运河(Sankey Canal)建成,作为英国工业革命以来的第一条运河[3],掀开了“运河热潮”(Canal Mania)1)的帷幕。运河在区域交通与经济发展中作用显著,比传统路上交通更适合运送重型货物,推动了煤矿业、纺织业、机械制造业的发展,拓展了居民的生活范围[4]。

19世纪下半叶,水运与铁路运输相互竞争,水运里程在1880年代达到了峰值——全国内陆航道超过了6430km,然而其商业竞争力不断受到挑战[5]。1883年,约1/3的运河被铁路公司控制,运载量持续下降[6]。彼时,运河职能从支撑工业革命的基础设施,逐渐转型成为服务日常生活的场所。

19世纪末至20世纪初,向往田园牧歌的怀旧之情在全社会蔓延[7],运河因与乡村景观和地方生活联系紧密,受到了文学家的青睐,亦是遗产价值认定的重要依据之一。在当代,运河沿线空间与大众生活密切相关,受到社区居民欢迎[8]。根据运河与水系保护基金会(Canal & River Trust)统计,2020-2021年,约有830万名访客以不同方式使用运河空间[9],占英格兰和威尔士地区总人口的13.8%。

1.2 运河的遗产化历程

根据理念、主体、对象等因素,英国运河的遗产化历程可分为4个阶段:乡村情怀与运河文化的萌发、战后国有化与体系的建立、遗产的价值与空间维度拓展、活化利用和适应性协同(图1)。

1 英国运河遗产化历程图解

(1)阶段一:乡村情怀与运河文化的萌发(1890-1940年代中期)

在本阶段,民间的乡村情怀不断增长,借由文学作品进行传播,推动了运河文化的形成。19世纪下半叶,由于工业化导致居住环境品质下降,在英国出现了回归乡村的思潮。运河水运的衰落被视作工业文明对传统生活的冲击[10],因而被许多文学家当作倾诉表达的载体。1890年,英国记者、作家兼钢铁行业专家詹姆斯·金斯(James Stephen Jeans)认为运河的使命已经终结,无法与铁路运输相竞争,需要进行调整[11]。

其一,受浪漫主义运动影响,记述运河生活的作品不断涌现,如《驳船上的两个女孩》(Two Girls on a Barge,Sara Jeannette Duncan,1891年)、《乘加拿大独木舟穿越运河区》(Through Canal-land in a Canadian Canoe,Vincent Hughes,1899年)、《格洛斯特之花》(The Flower of Gloster,E. Temple Thurston,1911年)、《水上吉普赛人》 (The Water Gipsies,A. P. Herbert,1930年)等。运河见证了工人的劳动生活,具有时代意义。运河沿线风光与乡村景观为文本创作提供了丰富的素材,成为地域场所精神的象征。

其二,文学表达引发了对运河文化的探讨,并促成运河的遗产化。自19世纪末至1940年代,大众认识到运河不仅是工业遗迹,更是地方生态和人文景观的重要组成。1944年,英国工程师兼作家莱昂内尔·罗尔特(Lionel T. Rolt)发表了《窄船》(Narrow Boat),该纪实小说提供了水上生活的第一手资料,记录了运河的历史、文化和社会要素。《窄船》激发了运河情结的集体记忆,兴起了体验水上生活的风潮[12]。

其三,随着社会关注提升,一些慈善机构成立,成为运河文化的传播平台,如1895年的英国国家信托(National Trust)、1926年的英格兰乡村保护委员会(Council for the Preservation of Rural England)、1941年的农耕亲缘会(Kinship in Husbandry)。运河文化的重要性得到认可,公众意识到运河作为遗产的价值,为乡村景观和文化认同提供支撑。

(2)阶段二:战后国有化与体系的建立(1940年代后期到1960年代中期)

二战期间,英国政府加强了对运输系统的控制,为运河水道的体系化管理奠定了基础。运河遗产的保护需要政府部门和社会力量的协作,通过立法明确工作内容和责权关系[13]。自1940年代后期,政府机构和民间组织构成了双线并行的体系。

1946年,内陆水道协会(Inland Waterways Association)正式成立,号召大众关注运河,吸引工程界和文学界人士加盟,致力于水道的使用和维护。1947年,《运输法》(Transport Act)正式生效,次年全国的水道被归为国有,英国政府成立了交通运输委员会(the British Transport Commission),通过授权,对包括运河在内的各类交通设施进行管理。1960年代,用于通航的运河减少到不足4500km,部分区段被废弃、填埋,但网络体系仍保持完整。1962年,水道委员会(the British Waterways Board)成立,承接交通运输委员会中的运河管理职能。

(3)阶段三:遗产的价值与空间维度拓展(1960年代后期至1980年代)

在本阶段,英国运河遗产保护受国际理念的影响,其价值维度和空间维度得以拓展。价值维度方面,1968年修订的《运输法》明确了运河的文化和休闲价值,将水道以外的遗产要素纳入保护范围,倡导运河多元价值的转化;空间维度方面,1979年《古迹和考古区域法案》(The Ancient Monuments and Archaeological Areas Act)施行,明确对历史建筑、纪念物、考古区域、历史环境等进行综合保护和管理,形成节点和区域的贯通。

维度拓展有助于平衡保护和利用的关系,为遗产的活化提供了依据。运河被划分为3类:商业水道(Commercial Waterways),可承担商业用途和货运;巡航水道(Cruising Waterways),可用于休闲、垂钓和其他游憩功能;其他类别(Remainder Waterways),在符合公共卫生要求的前提下,可根据实际需求由国家转交给地方进行使用[14]。

1968年,内陆水道提升专委会(the Inland Waterways Amenity Advisory Council)成立,聚焦运河环境提升和多功能使用。1970年,水道复苏工作组(Waterway Recovery Group)成立,隶属于内陆水道协会,组织志愿者参与各类水道修缮和维护工程。期间,一些运河博物馆和文化中心逐步建成,有利于更多人认识和了解运河遗产。

1980年,英国颁布了《国家遗产法》(National Heritage Act),1983年修订并成立“历史建筑与古迹委员会”(Historic Buildings and Monuments Commission),通过立法为价值认定、分级保护、公众参与等工作提供保障。

(4)阶段四:活化利用导向和适应性协同(1990年代至今)

1990年代以来,遗产保护的资金需求日渐增长,活化利用成为关键议题2)。1994年,英国建立了“国家彩票遗产基金”(National Lottery Heritage Fund),迄今已募集资金超过86亿英镑,支持了47,000个遗产项目3)。遗产活化有助于构建与生活相融的运河空间,助力建成环境更新、文化传承、产业转型[15]。

2012年,英国颁布《英国水道委员会转让计划》(The British Waterways Board Transfer Scheme),综合资金筹集、参与渠道、协同方式等因素,将相关工作移交至“运河与水系保护基金会”。作为当前运河遗产保护的实施主体,基金会在英格兰与威尔士地区设立了6个“地区咨询委员会”,对应东米德兰地区、伦敦与东南地区、西北地区、威尔士与西南地区、西米德兰地区、约克郡与东北地区。各委员会负责协调当地资源,吸引居民参与活动,提升遗产的适应性。

现如今,英国与运河遗产管理相关的公共政务机构有文化、媒体和体育部(DCMS),环境、食品和乡村事务部(DEFRA)4),非政府组织、非营利组织、慈善机构有运河与水系保护基金会、内陆水道协会、国家信托、古建筑保护协会(Society for the Protection of Ancient Buildings)等。这些机构相互补充,在不同层面推动遗产活化,涵盖了政策制定、规划管理、保护实施、资金筹集、教育传播等方面。积极的利用使得运河遗产保护成为“有源之水”,2022-2023年度,运河与水系保护基金会的收入达到了225.1百万英镑,同比增加了10.5百万英镑[16],相关收入会投入到下一年度的工作中,形成良性循环(表1)。

以活化利用为导向,各机构与地方联合组织了开放日、志愿体验、文化教育、观光导览,运河遗产的综合利用渐成常态。在利物浦、曼彻斯特、拉夫堡、埃文河畔斯特拉特福等城镇,毗邻运河水岸建造剧院、博物馆、美术馆等公共场所,形成滨水文化综合空间[17],并开展各类活动,引导社群参与。其中,既有年度庆典式的大型活动,如窄船巡游、运河市集、运河文化节,也包括日常徒步、骑行、垂钓、历史文化教育、自然教育。

1.3 运河遗产价值认定和保护原则

通过梳理英国运河的遗产化历程,可知在130余年间,运河文化被视作价值认定的基底。运河遗产有助于增强文化认知、承载集体记忆、贯通城乡环境。基于实践探索,英国建立了面向地域特征和社会诉求的遗产保护与利用框架。

英国运河遗产的价值认定综合反映了国际通用原则和自身的历史文化情况。自1960年代至今,“突出普遍价值”(Outstanding Universal Value,简称OUV)被公认为遗产评定的核心,完整性和真实性最为关键[18],如运河水道及水工设施的保存情况、建设时的工程技术难度、运河空间的使用方式,在评估与监测时均应被考量。

此外,多元文化背景下遗产的代表性和独特性格外重要。英国作为工业革命的发源地之一,运河建设满足了生产资料和商品运输的需求[19],导致城镇空间的形态演化,引发居民生活方式的转变。在评价其遗产价值的时候,有3个方面值得关注,即地域性、多层级、敏感性。

在地域性方面,与其他国家和地区相较,英国的运河在带动经济增长、调整社会结构、促进文化发展等方面发挥了更重要的作用[20]。运河建设需依托毗邻自然水系进行,反映流域环境特征,各地运河水道、滨水空间、沿线建筑与设施在材料、规模、使用方式上具有地方特点。

在多层级方面,英国的运河贯通了沿海与内陆地区,在港口、矿区、工厂、城镇、乡村等建成区之间建立多层级空间体系[21]。运河水道具有连续和贯通特点,是建成环境和自然环境间的廊道,整合经济中心、维系生态网络、容纳多元文化。

在敏感性方面,运河承载着重要的历史叙事和文化认同功能,往往对城镇发展和环境条件的变化非常敏感[22],容易受到洪水、污染、气候变化等因素的影响,特别是运河原有的功能被铁路和公路运输取代后,运河系统面临着停滞与弃用的风险[23]。正因为如此,更需要对其格外关注,通过保护和再利用的方式延续其价值。

综上,英国在运河遗产的价值认定中,一方面注重其在历史文化、工程技术和社会生活方面的贡献,将突出普遍价值作为评定的重要依据;另一方面关注运河的地域性、多层级和敏感性特征,致力于妥善保护遗产和合理利用。

2 诺丁汉比斯顿运河遗产的保护实践

2.1 比斯顿运河的特征与价值

比斯顿运河(the Beeston Cut)位于特伦特河和诺丁汉市之间,全长约8.1km。该段运河尺度合宜,连接诺丁汉市中心和布罗克斯托镇区5),其历时演化和保护更新过程具有典型性,适合作为模块单元进行解析(图2)。

2 比斯顿运河、诺丁汉市、特伦特河的空间关系,数据引自诺丁汉市议会,利用Maptable汇总整理

比斯顿运河是英格兰中部地区运河水网的组成部分,使得诺丁汉与利物浦、曼彻斯特、德比等地相通,构成连片集群,为中部内陆通往沿海地区的运输贸易提供便利。在19世纪,诺丁汉所处的中部地区是重要的工业原料地和商品生产地,人口与经济总量快速增长,运河沿线的建设量持续上升。二战后,英国内陆工业区产业衰退、人口减少。然而,诺丁汉地区在1980年代人口止跌转增,运河沿线成为吸引年轻居民、提升城镇活力、带动新型业态的关键空间场所。

根据运河与水系保护基金会统计,英格兰和威尔士登记在册的运河有91处,大联合运河(Grand Union Canal)最长,长度为231.7km,有158个闸口;金斯伍德支流(Kingswood Arm)最短,长度为0.42km,有1个闸口。其中有13处运河的闸口数为0;48处运河的闸口数在10个以下,占总数的52.7%;46处运河的总长度居于5~30km之间,占总数的50.5%;69处运河的单位长度中的闸口数不足1,占总数的75.8% (图3)。既有研究表明,较短的水道更容易被使用,形成较高的连接度、可达性和空间活力[24]。整体来看,比斯顿运河代表了长度适宜的区段类型,连接城市中心和乡村环境,沿途串接多种类型的空间,便于置入徒步、骑行、自然与历史教育等功能。闸口作为运河和周边环境的连接节点,为工业设施的留存展示提供了场所,亦可作为新功能的空间载体。此外,在调查中还发现比斯顿运河沿线的更新类型较为全面,有的依托水工设施既有要素进行体验或展示,有的增建空间以容纳新的功能,有利于提取保护利用基本单元并进行范式探讨。

3 运河长度与闸口数量统计,根据运河与水系保护基金会数据统计绘制

2.2 因产促运:诺丁汉郡的运河水网

诺丁汉郡的众多城镇因毗邻特伦特河而发展繁荣,自17世纪末,这里成为煤、铅、铁和石料产地,以及农具和五金产品的生产中心[25]。1761-1801年,全郡人口增长了56.8%,增长率在英格兰41个郡中位列第六[26]。矿产资源吸引了投资者,交通运输格外关键。路上运输速度缓慢,部分路线在冬季难于通行 [27];自然河流因深度不均,形成局部湍流,具有安全隐患。与之相较,运河水运能降低约2/3的成本,且更加安全。诺丁汉郡于1790年开始修建运河,威廉·杰索普 (William Jessop)和詹姆斯·格林(James Green)6)受聘完成方案[28]。1792年,方案得到批准并开始建设7),并于1796年完工。通航后,煤炭及其他生活用品的运输成本降低[29],城镇人口进一步聚集。

诺丁汉市作为郡行政中心,主城区位于北部丘陵和南部特伦特河8)之间。19世纪,诺丁汉市成为全球蕾丝(Lace)生产中心,铁路、站房、仓库、纺织厂等不断兴建。市域南部环境复杂,虽然毗邻特伦特河,但因水势较急,不利于通航。比斯顿运河应运而生,自瑞兰兹(Rylands)流向东北,绕过特伦特河的急弯后直达市区。运河在东、西两端和特伦特河相连,东起草场巷闸口(Meadow Lane Lock),先向北、再向西流经城堡闸口(Castle Lock),再向西南至比斯顿闸口(Beeston Lock),沿途穿过历史街区、公园绿地、开放空间、城郊新区(图4、5)。

4 比斯顿运河西端与特伦特河的交汇处

5 比斯顿运河东端与特伦特河的交汇处,来源:westbridgfordwire.com

2.3 临水而聚:运河建设促进城市拓展

一方面,运河促进城乡生产生活发展。在城镇,运河沿线的工业区扩张,吸引工人就近居住;在乡村,运河加速商品流通、促进城乡融合。得益于水陆交通联动,资源从矿区运至城镇,诺丁汉、莱斯特、德比等地的纺织工业因而繁荣[30]。另一方面,比斯顿运河带动城区建设。诺丁汉城区的南部依托运河骨架,向南、向东新建居住、文化、游憩空间。19世纪初,比斯顿运河为市中心南部边界,水岸北侧是密集的城镇建成区,南部为非建成区;19世纪下半叶,运河和特伦特河之间约有一半用地建设有房屋,吸引大量人口入住(图6、7)。

6 迪尔登(Dearden)诺丁汉地图(1844年绘制)

7 杰克逊(Jackson)诺丁汉地图(1861年绘制)

6.7来源:Andy Nicholson,http://www.nottshistory.org.uk

1851-1857年,为满足蕾丝产品的需求,诺丁汉新建71家工厂和41处仓库。1911年,英格兰和苏格兰的蕾丝产业工人约有一半在诺丁汉;除市区外,另有约1/4分布于比斯顿、朗伊顿(Long Eaton)、桑迪亚克雷(Sandiacre)等远郊[31]。其中,最负盛名的是“蕾丝市场区”(the Lace Market),位于比斯顿运河北侧约500m处,为原料采购和产品外销提供了便利[32]。

该时期,工厂和住宅持续增加,向比斯顿运河南岸和东岸拓展。19世纪末,在运河转弯处的“岛区”(the Island),诺丁汉本土制药公司“博姿”(Boots)选址于此建造工厂、仓库、办公楼。运河南侧的草场区,除了最南端紧邻特伦特河的“维多利亚围堤”(Victoria Embankment),已尽数变成建成区。此外,比斯顿运河西南端的瑞兰兹地区在19世纪末到20世纪上半叶发展迅速,新建了农场、住宅、学校(图8)。

8 诺丁汉地图(局部,绘制于1952年),来源:National Library of Scotland

2.4 遗产转型:运河保护提升城市活力

1970年代,诺丁汉的运河几乎不再服务工业生产[33]。期间,毗邻岛区的伦敦路火车站货运业务减少,直到1988年完全停止[34]。传统工业式微,导致经济衰退、人口流失。自1962年,包括诺丁汉市在内的大诺丁汉地区人口开始减少。为应对工业转型带来的城市活力下降,运河沿线空间亟待更新应对(图9)。

9 诺丁汉1960年代的工业区分布,刘烨 改绘自Nottingham and Its Region(Kenneth Charles Edwards,1966)

1967年,英国颁布《市政设施法案》(Civic Amenities Act)9)[35],明确提出文化遗产保护区。1969年,“蕾丝市场区”被认定为保护区,是维多利亚时代工业遗产的代表[36]。多处水运仓库、基础设施、商业建筑、居住建筑被认定为文物保护建筑。此后20余年间,部分区域被列为“工业提升区”(Industrial Improvement Areas),旨在通过保护和更新以提振活力[37]。1983年,比斯顿运河中段的城堡码头(Castle Wharf)及周边片区被划定为“运河保护区”。

1980年代,诺丁汉市持续推广运河文化,为窄船的拥趸提供驾船巡游、水闸工作、运河生活等体验,并成立诺丁汉窄船项目有限公司(Nottingham Narrow Boat Project Ltd),进行商业化运营。2012年后,运河与水系保护基金会推动运河沿线空间整体更新,改造曳船道(tow-path)和换线桥(turnover bridge)、设置骑行道和步道、加强水道与街区连通、增加公共节点、安装信息牌。此外,为体现遗产价值、增强社区凝聚,诺丁汉运河提升合作组织(Nottingham Canal Improvement Partnership)于2020年成立,鼓励运河周边的75,000名居民参与其中。

在一系列举措下,大诺丁汉地区的人口恢复增长,增长率于1982年由负转正,总人口达到60万人。2004年,总人口超过了1961年的峰值,达到了69.22万人;2022年超过了80万人(图10)。期间,比斯顿运河沿线的城堡码头、岛区、维多利亚围堤、威尔福德街等空间提升项目持续推进。

10 大诺丁汉地区1950-2023年人口统计,刘烨根据诺丁汉郡议会统计整理、绘制

3 运河遗产的保护模式探索

运河与水系保护基金会提出了“生活因水更美好”(Making Life Better by Water)的理念,将运河水畔营造为适合日常游憩、自然教育、艺术研习的场所。比斯顿运河作为实证之一,展现了“规划先导—体系支撑—场所更新”的保护模式。

3.1 规划先导:多维度协同的综合规划

过去40年间,诺丁汉市建立了综合规划体系,协同区域总体规划、历史地段和遗产保护规划、专项规划,推进运河遗产的保护利用。在实施中多维度协同,关注遗产价值内涵和大众利益(图11)。

11 与运河遗产相关的规划、文件、报告,根据诺丁汉市议会、运河与水系保护基金会资料整理绘制

1993年起,诺丁汉市议会陆续发布历史保护区的“规划导引”(Policy Guidance)。2008年, 《诺丁汉运河保护区特征评价与管理方案》施行。2014年,市规划委员会扩大运河保护区,向东延至卡灵顿街(Carrington Street)。2015年, 《诺丁汉遗产策略》提出结合运河重塑城市文化景观。2019年,市议会通过滨水区域《补充规划》(Supplementary Planning Document),计划在未来15年间营造可持续社区。2020年,《大诺丁汉地区战略规划》发布,提出依托运河廊道建构空间网络。同年,内陆水道委员会、英格兰历史遗产保护局、铁路与运河历史学会(RCHS)联合发布《水道遗产报告》,秉承多尺度贯通的空间规划策略,聚焦运河设施(如闸口、曳船道、系船柱)的再利用,以及水道沿线景观的整治。

3.2 体系支撑:历史、生态、生活空间

运河将历史空间、生态空间、生活空间融合为整体,通过空间网络传递历史、环境、社会价值,提升社区空间的综合品质。

3.2.1 历史要素的整合

诺丁汉市议会自二战后启动建筑遗产的登记与保护工作。目前,全市有806处保护建筑(Listed Building),有266处位于比斯顿运河沿线500m步行缓冲区内,历史建筑、公共空间、交通设施、工业设施等要素共同组成历史空间。1960年代以来,运河沿线已设有11处保护区,包括运河北侧的老市场保护区、蕾丝市场保护区,运河中段的运河保护区、公园保护区、火车站保护区,运河西端的克利夫顿村落,以及运河东端的草场区10)(图12)。

12 比斯顿运河缓冲区及周边历史空间要素分布,数据引自诺丁汉市议会,利用Maptable汇总整理

其中,历史要素包括多种类型(图13):

(1)历史建筑:住宅、教堂、牧师住宅(vicarage)、商铺、酒吧;

(2)公共空间:广场、市场;

(3)交通设施11):曳船道、换线桥、铁路桥、火车站;

(4)工业设施:厂房、仓库、码头起重机;

(5)其他:闸口、围堤、堰坝、纪念碑/雕像。

13 运河遗产历史空间的基本要素

3.2.2 生态空间可达性

运河的连续性有助于提升生态空间的可达性,促进居民健康、社会交往、终身教育[38]。诺丁汉郡野生动物基金会在运河周边建设了4处自然保护区,根据英国“文化生态服务设施”(Cultural Ecosystem Services)要求,其中的林地、湿地、草地、沼泽、荒野均属于该体系。2006年,英国水道委员会、东米德兰地区发展署、诺丁汉郡议会、诺丁汉市议会等联合启动滨水生态环道项目,名为“大道”(Big Track)计划。环道全长16km,沿运河南沿和特伦特河北岸而设,适于步行和骑行,成为贯通历史、文化、生活要素的景观廊道。

3.2.3 社区生活的连接

遗产再利用兼顾在地居民、访客、公益组织等主体[39],提升路网密度、改造公共空间、鼓励社区参与。在岛区、城堡码头、水畔船坞(Castle Waterside & Marina)等处,增加正交于运河的廊道,街口间距为50~200m,利用步道、绿廊连接周边社区(图14),同时提升公共空间的复合使用,纳入博物陈列、水上运动、艺术教育、家庭亲子、自然生境等活动,便于各类人群享受空间福祉。

14 比斯顿运河中段的空间连接图示,底图来源:Mapbox

3.3 场所更新:水道沿线空间的再利用

比斯顿运河沿线的场所更新与人口、产业、功能相适应。根据目标和定位,更新方式可分为3类,即文化展示、商业休闲、综合社区。

(1)文化展示

比斯顿运河西端闸口处建有河畔遗产中心(Canalside Heritage Centre),年均访客6万余人,与624所学校合作提供运河文化的体验活动。该中心原为农宅,始建于1796年,是水务工人的居所。1980年代,原住民陆续迁出。2013年,受彩票遗产基金资助,建筑修复工作启动,并融入历史陈列、文化展示、社区交往功能。2017年,河畔遗产中心正式开放,依托丰富的照片、手稿、地图等资料,向大众展示1761-2017年期间诺丁汉郡和比斯顿运河的发展历程(图15)。遗产中心项目的推动者斯图尔特·克雷文(Stewart Craven)强调“回归滨水生活”,在中心设置了陈列区、餐饮区、户外活动区、种植园,还提供自行车租赁、渔具售卖等服务,为探索运河提供便利。此外,该中心常年组织运河沿线徒步、读书会、编织工坊等活动,营造社区生活氛围。

15 河畔遗产中心现状

(2)商业休闲

以运河保护区内的城堡码头为代表,曾经的货物装卸区被改造成集餐饮、商铺、集会为一体的开放空间。该地现存多处历史建筑,H2O Urban公司于2023年介入,计划将英国水道公司大楼改造为公寓,与文旅产业协同发展。运河北侧的起重机设施得以保留,成为“运河之家”餐厅的室外雕塑,与水岸边的窄船一起构成运河景观。此外,曳船道也被完整保留,供骑行和散步之用(图16)。运河与水系保护基金会在水道公司大楼的东侧增建了人行天桥,旨在加强运河南北两侧的联系,为商业休闲设施引入更多人流,提升广场空间的活力。

16 比斯顿运河城堡码头开放空间现状

(3)综合社区

岛区开发计划(the Island Quarter)以历史文化为驱动,对比斯顿运河东岸地区更新。岛区毗邻蕾丝市场区,自1840年代发展迅速,成为蕾丝工厂、棉花贸易商和制药公司的聚集地。1885年,博姿公司迁入,直到1996年才搬迁离开。此后20余年,仓库建筑陆续被拆除,用地被闲置。2015年,市议会组织编制了《岛区补充规划》。2020年,项目起步区开始建设。该计划占地14.6hm2,涵盖数字艺术中心、办公、生物科学研发、住宅等功能。起步区的商业建筑采用了拱廊元素,回应蕾丝市场区和南侧的伦敦路火车站;外部空间依托滨水景观,将运河要素引入社区内部,设置滨水广场和户外舞台,可举办音乐会和露天集市,为社区提供多用途空间(图17)。

17 岛区开发计划起步区现状

3类场所更新的方式各有侧重,将运河历史和自然环境进行转译,体现了功能的多样化,与城镇生活相适应。以运河水道为纽带,兼顾遗产保护与功能需求,实现了历史建成环境的可持续更新。

4 结语

英国运河遗产经历了从工业设施到生活空间的转变:工业革命初期,运河促进产业发展和城镇建设;19世纪末,运河文化因乡村情怀而萌发传播,带动了运河的遗产化;二战后,运河完成国有化改革,其价值被重新评估,保护机制框架初步形成;20世纪下半叶,运河逐渐融入城镇空间,促进社群生活,体现了文化、社会、经济等多重价值。英国在认定运河遗产价值时兼顾了一般性理念和自身特征,既满足突出普遍价值的要求,又反映了地域性、多层级和敏感性,为遗产在当代的可持续保护和利用提供依据。

诺丁汉的比斯顿运河在时空特征和保护实践方面具有典型性,该段运河伴随着英格兰中部地区的工业化而发展,经历了因产促运、临水而聚、遗产转型的发展历程。运河遗产在生活化转型中,秉承“生活因水更美好”理念,形成了“规划先导—体系支撑—场所更新”的保护模式。比斯顿运河作为大诺丁汉地区日常生活的中心之一,为周边社群感知历史、体验文化、亲近自然、社会交往提供去处。运河遗产的保护有助于提升场所价值,促进沿途建成环境的更新与再利用,成为沿线生活、生产社区的文化记忆和身份认同的空间载体。

自大运河被列入世界遗产名录后,我国的运河遗产保护工作进入到了新的发展阶段。当前,运河遗产在价值认定、保护导向、利用模式、协作平台等方面仍面临挑战。根据英国运河遗产的保护实践,以下策略和措施对于我国运河遗产具有参考价值:(1)综合评判遗产特征与价值,将运河水道、附属建筑与设施、滨水景观等纳入保护范围,关注运河建设、船只运输、水上生活等内容,以及运河与沿线城乡环境、社会生活、文化空间的关联;(2)根据适应性理念,将运河作为文化、艺术和休闲活动的场所,提升滨水空间与街区的连接度,利用运河历史文化要素提升城镇活力;(3)积极促进社会资本投入,提高公众参与度,建立运河遗产保护的社会参与机制;(4)建立公共管理部门、基金组织、民间协会以及个人等多主体的协同机制,对运河遗产进行全面监测,确保其长期有效的保护和再利用。□

注释

1) 关于“运河热潮”的时段,目前有两种定义,广义上指1760-1830年,狭义上则界定为1790-1810年。

2) 《巴拉宪章》(The Burra Charter)提出了对遗产进行可持续管理和使用的原则。

3) 根据英国国家彩票遗产基金《年度报告与报表2023-2024》,如果将“补贴类”(grant-in-aid)项目包括在内,自1994年资助金额累计约92亿英镑,项目总数约52,000个。

4) 英格兰历史遗产保护局(Historic England)隶属于文化、媒体和体育部,负责调查、登记、保护历史建筑和古迹,并提出建议和策略;运河与水系保护基金会虽然属于慈善组织,但在日常运营和资金使用方面受环境、食品和乡村事务部的监管和指导。

5) 即Broxtowe Borough,其镇中心位于比斯顿,故而得名。

6) 威廉·杰索普为土木工程师,担任项目总负责人。詹姆斯·格林为郡总测量师(County Surveyor),属于地方公职人员,负责勘测工作,协助杰索普进行水道规划工作。

7) 由于经济利益,特伦特水运公司(the Trent Navigation Company)初期对方案持反对意见。此外,英法战争带来了通货膨胀,导致预算上涨。运河规划方案被迫进行多轮调整。

8) 特伦特河全长约297km,流域面积约10,435km2。在英国,该河流的长度位列第三,仅次于泰晤士河和赛文河(the River Severn);流量位列第二,仅次于赛文河。

9) 也曾被翻译作《城市宜人环境法》,详见参考文献[35]。

10) 保护建筑与保护区数据均引自诺丁汉市议会的开放数据库(Open Data Nottingham)。

11)截至2024年初,在比斯顿运河的河道上共架设有26座桥,包括人行桥9座、公路桥13座、铁路桥3座、公铁两用桥1座。

参考文献

[1] UNESCO World Heritage Committee. Information Document on Heritage Canals[EB/OL].Phuket:WHC 18th session,1994.[2024-04-20].https://whc.unesco.org/document/125272.

[2] 张崇.运河乡村与大运河活态文化遗产实践研究[J].文博学刊,2021(03):119-124.

[3] ALDRED J.The Duke of Bridgewater-His Canal[M].Manchester:Bridgewater Canal Company,2011:17.

[4] BRADLEY S.The Railways:Nation,Network and People[M].London:Profile Books,2015:94.

[5] MATTHEWS J.The British Industrial Canal[M].Cardiff:University of Wales Press,2023:81.

[6] PRESTON S.English Canals and Inland Waterways[J].Journal of the Royal Society of Arts,1920,68(3513):279-298.

[7] HOWKINS A.Reshaping Rural England:A Social History,1850-1925[M].London & New York:Harper Collins Academic,1991:247-249.

[8] 王元.活态世界遗产英国运河管理规划解析-兼论对中国大运河的启示[J].城市规划,2015,39(06):90-98.

[9] BERGOU N,HAMMOUD R,SMYTHE M,et al.The Mental Health Benefits of Visiting Canals and Rivers:An Ecological Momentary Assessment Study[J].PLOS ONE,2022,17(8),e0271306.

[10] GEHRKE J P.Countryside,Recreation,and the Transformation of Canals in Britain in the Mid-Twentieth Century[J].Journal of Tourism History,2019,11(2):167-186.

[11] JEANS J S.Waterways and Water Transport in Different Countries[M].London & New York:E.& F.N.Spon,1890:8.

[12] NILSSON P Å.Impact of cultural heritage on tourists-The heritagization process[J].Athens Journal of Tourism,5(01):35-54.

[13] 田德新.世界遗产运河文化保护传承利用的立法经验与借鉴[J].中国名城,2019(07):4-12.

[14] PRICE F.Our Inland Waterways[J].Journal of the Royal Society of Arts,1973,121(5205):585–598.

[15] 孙学美,李德芳,郝兆鑫,周洪彬.2020-2021年英国运河总体发展状况报告[R]// 吴欣,吴金甲,郑民德,裴一璞.中国大运河发展报告(2022).北京:社会科学文献出版社,2022:269-282.

[16] Canal & River Trust.Annual Report & Accounts 2022-2023[R/OL].(2023-09-25)[2024-08-30].

https://canalrivertrust.org.uk/media/document/vh_h1_2-KP8jPHTBKk6_Kg/BCTc1TbDcskq703xw5KQ7SnAqO0TRj_qsmFUoOGmiyo/aHR0cHM6Ly9jcnRwcm9kY21zdWtz MDEuYmxvYi5jb3JlLndpbmRvd3MubmV0L2RvY3VtZ W50Lw/018ab848-5bcf-71e2-a1f3-8081b1c90b1b.pdf.

[17] GROSMAN A,PRENDEVILLE S,ELLMAN E.Community-led Governance for Sustainable Canalside Spaces[EB/OL].Loughborough:Loughborough University,2024:54.[2024-04-20].https://hdl.handle.net/2134/25554831.v1.

[18] UNESCO World Heritage Centre.The Operational Guidelines for the Implementation of the World Heritage Convention [EB/OL].(2023-09-24)[2024-08-29].https://whc.unesco.org/en/guidelines.

[19] 雍正江.工业革命时期英国运河修建的条件[J].史学月刊,2024(05):89-98.

[20] DUTTON J.Water Gypsies:A History of Life on Britain's Rivers and Canals[M].Cheltenham:The History Press,2021:44.

[21] BRABBS D.England's Heritage[M].London:Cassell & Co,2001:334.

[22] MCKEAN A,LENNON J.Tourism and Scotland's Canals:a 21st Century Transformation[M]//Waterways and the Cultural Landscapes.London:Routledge,2018:192-202.

[23] AL DWAIRI A.Re-Valuing Canals:Valuation of Ecosystem Services Provided by the Smart Canal Project[D/OL].(2020-08-17)[2024-08-29].https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020101421321.

[24] SRETOVIC BRKOVIC V,DJUKIC A.The Role of Urban Design in Creating Resilient Public Open Spaces Surrounding Urban Small Watercourses:A Case Study of the Kumodraz Stream in Belgrade[J].Sustainability,2024,16(13):5723.

[25] TRAVERS B.Trading Patterns in The East Midlands,1660–1800[J].Midland History,1990,15(1):65–82.

[26] WRIGLEY E A.English County Populations in The Later Eighteenth Century[J].The Economic History Review,2007,60(1):35-69.

[27] STONE R.The River Trent[M].Chichester:Phillimore & Co.,2005:32.

[28] ZALESKI S.The Nottingham Canal:Past and Present[M].Nottingham:Local History Press,2001:6-7.

[29] HADFIELD C.The Canals of the East Midlands[M].Newton Abbot:David & Charles Publishers,1966:55-61.

[30] 沈琦.英国城镇化中的交通因素[J].经济社会史评论,2017(02):19-31+126.

[31] BECKETT J V,HEATH J E,et al.When Was the Industrial Revolution in The East Midlands? [J].Midland History,1988,13(1):77–94.

[32] FREEMAN M.Transporting Methods in the British Cotton Industry during the Industrial Revolution[J].The Journal of Transport History,1980,01(01):59-74.

[33] FREER W.Canal Boat People,1840-1970[D].Nottingham:University of Nottingham,1991:309.

[34] SHANNON P D.British Railway Infrastructure Since 1970:An Historical Overview[M].Yorkshire:Pen & Sword Transport,2019.

[35] 肖竞,曹珂.英国保护区评估方法解析——以格拉斯哥历史中心保护区评估为例[J].国际城市规划,2020(1):118-128.

[36] BLACK G.Nottingham Lace Market[C]// G.J.Ashworth.The Construction of Built Heritage.London:Routledge,2002:73-85.

[37] SONG S.The Effectiveness of Regeneration Policy in Historic Urban Quarters in England (1997-2010)[D].Nottingham:University of Nottingham,2013:137.

[38] TRATALOS J A,HAINES-YOUNG R,POTSCHIN M,et al.Cultural ecosystem services in the UK:Lessons on designing indicators to inform management and policy[J]. Ecological Indicators,2016,61:63-73.

[39]付琳,曹磊,霍艳虹.世界遗产运河保护管理中的公众参与研究[J].现代城市研究,2021,(08):53-58+65.

王鑫* (通信作者)

B.1985,清华大学博士

北京交通大学建筑与艺术学院副教授

xinwang@bjtu.edu.cn

刘烨

B.1984,天津大学博士

北京建筑大学建筑与城市规划学院副院长、副教授

马宣利

B.1997,北京交通大学硕士

北京交通大学建筑与艺术学院助理规划师、科研助理

汤岳

B.1978,诺丁汉大学博士

诺丁汉大学建筑与建成环境学院助理教授

北京交通大学人文社科专项基金

项目编号:2023JBW002

城市与建筑遗产保护教育部重点实验室开放课题

项目编号:KLUAHC2402

本文图表除注明外均由王鑫摄影、绘制、提供

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号

世界建筑 World Architecture清华大学主办,定期转播《世界建筑》杂志相关内容,掌握建筑界的热门信息和动态。2310篇原创内容公众号全文刊载于《世界建筑》202502期。转载请注明出处。

点击下方“阅读原文”购买202502期《世界建筑》杂志。