研究前沿

盘龙城遗址商代灰坑的土壤微形态观察

摘要: 盘龙城遗址商代灰坑的土壤微形态观察中国社科院考古所中国考古网2025年04月27日 19:17北京以下文章来源于江汉考古,作者李春霞等江汉考古.《江汉考古》;长江中游文明进程研究课题组秘书处;湖北省考古发现与研究。摘要:本研究对盘龙城遗址王家嘴、杨家湾北坡两个地点灰坑内堆积进行了土壤微形态观察。通过薄片观察,我们确定研究涉及的灰坑均为倾倒废弃 ...

盘龙城遗址商代灰坑的土壤微形态观察中国社科院考古所中国考古网 2025年04月27日 19:17 北京以下文章来源于江汉考古 ,作者李春霞等

江汉考古.《江汉考古》;长江中游文明进程研究课题组秘书处;湖北省考古发现与研究。

摘要:本研究对盘龙城遗址王家嘴、杨家湾北坡两个地点灰坑内堆积进行了土壤微形态观察。通过薄片观察,我们确定研究涉及的灰坑均为倾倒废弃堆积的场所,但因所处功能区不同,坑内堆积在包含物和土壤发育程度上均存在差别。王家嘴居址区内的H15、H16包含物杂,杨家湾北坡H63坑内堆积来自周边祭祀遗迹,其包含物以与燃烧相关的红烧土和炭屑为主,且土壤发育程度稍高,指示其低于居址区灰坑的使用频率。此外,薄片中观察到的细碎动物骨骼以及可能与灰烬相关的迹象为后续工作提供了重要线索。

灰坑是最为常见的遗迹类型,是考古学研究的重要单元,对灰坑内的堆积的分析可以获得包括年代、生计方式等在内的丰富信息。以往的研究多关注坑内的陶器、动植物等遗存,本文则尝试通过土壤微形态观察对盘龙城遗址典型灰坑进行分析,从微观视角进一步探索灰坑内堆积本身所能提供的人类活动相关信息。

一、遗址及采样地点简介

盘龙城遗址位于湖北省武汉市黄陂区,是夏商时期江汉地区规模最大的中心聚落,对讨论夏商时期中原与江汉地区的关系具有重要意义[1]。经过多年的系统考古发掘,目前学界对盘龙城遗址的聚落布局及地貌演变等宏观问题有了深入的认识。

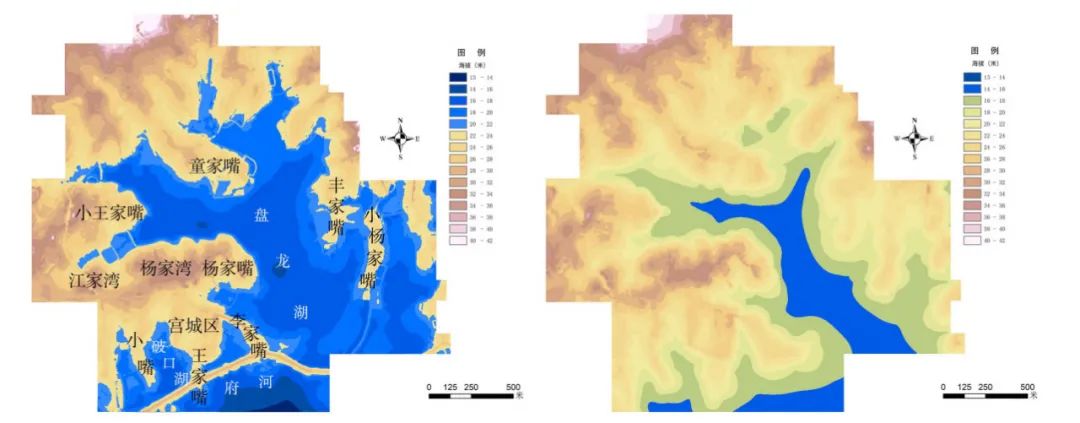

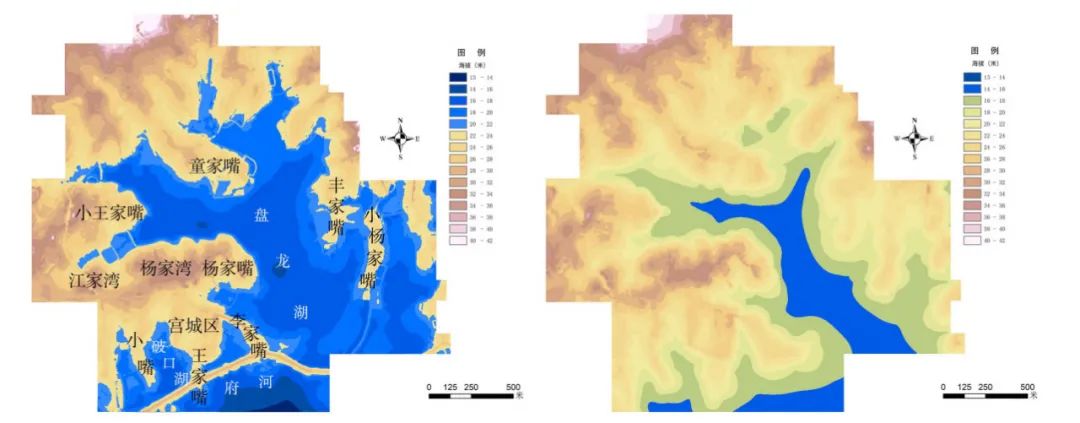

遗址所处区域在宏观地貌上属于大别山余脉与江汉平原之间的过渡地带,整体地势北高南低。具体而言,盘龙城位于长江支流府河以北的临湖低岗之上,遗址内镶嵌着盘龙湖、破口湖,南部以人工大堤与府河相隔[2]。现今盘龙城遗址所在岗地被湖汊分隔得较为破碎,遗址内各地点沿用了当地对小地貌单元的命名(图一,左)。夏商时期水位低于现代数米,现今条岗之间的湖汊当时应为联通的陆地(图一,右),连续的岗地给盘龙城的聚落发展提供了基础[3]。

图一 盘龙城遗址现代(左)与商代(右)地貌(改自文献[3]图三b、c)

盘龙城聚落的发展可分为三个阶段[4]:第一阶段,聚落创立并初步发展。最初聚落局限在王家嘴及后来的南城垣一带,缺乏高等级遗迹,到第一阶段较晚即盘龙城第二期时,聚落明显扩大,且在王家嘴出现了高等级的居址。第二阶段,宫殿区形成并修建城垣,聚落进一步扩张,居址和墓葬均表现出了明显的分化,还出现了和手工业及与青铜器铸造相关的遗存。第三阶段,盘龙城逐渐衰落,宫殿区废弃,大型建筑和贵族墓葬转移到杨家湾,一些原有的聚落点逐渐废弃。

本次研究的采样地点为杨家湾北坡2019~2020年发掘区及王家嘴2021年发掘区。杨家湾北坡的发掘揭露了遗址最晚阶段的铺石遗迹,应是与南坡大型建筑相关联的礼仪或祭祀设施[5]。王家嘴地点2021年发掘了一处等级较高的居址,房屋由红黄土铺垫,周边出土印纹硬陶、原始瓷及兽面纹陶片等[6]。

二、研究方法及薄片观察结果

土壤微形态是地质考古学的常用方法,是将田野中采集的未受扰动的定向堆积样品制作为薄片,然后在显微镜下进行观察和分析。

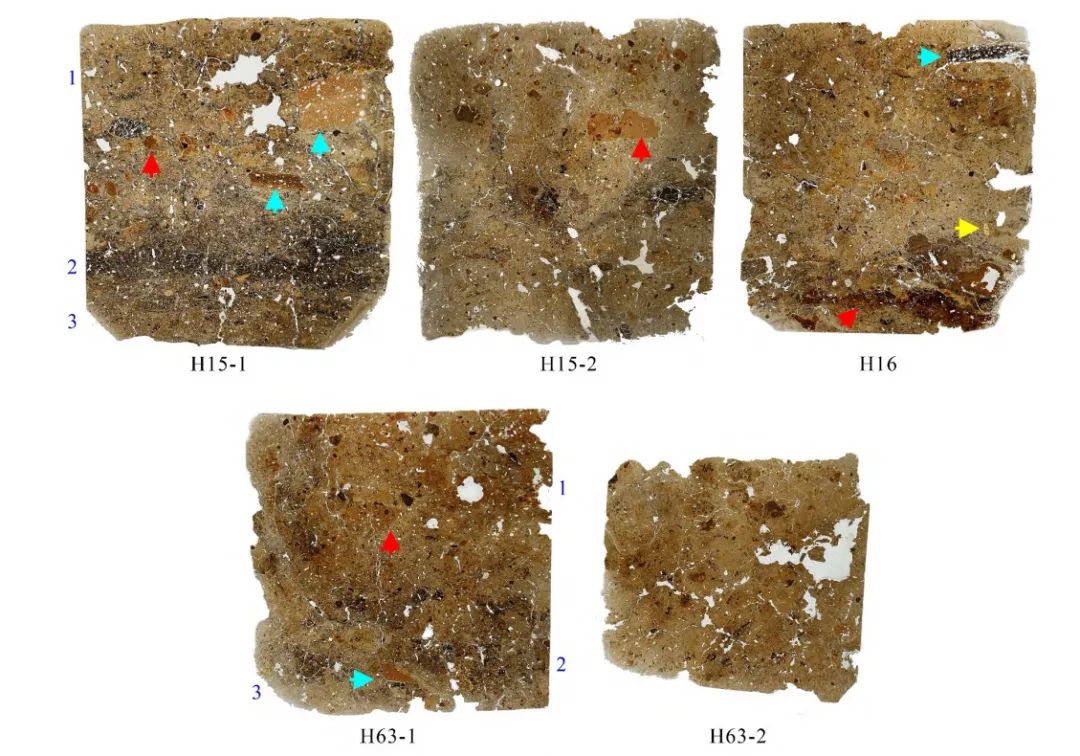

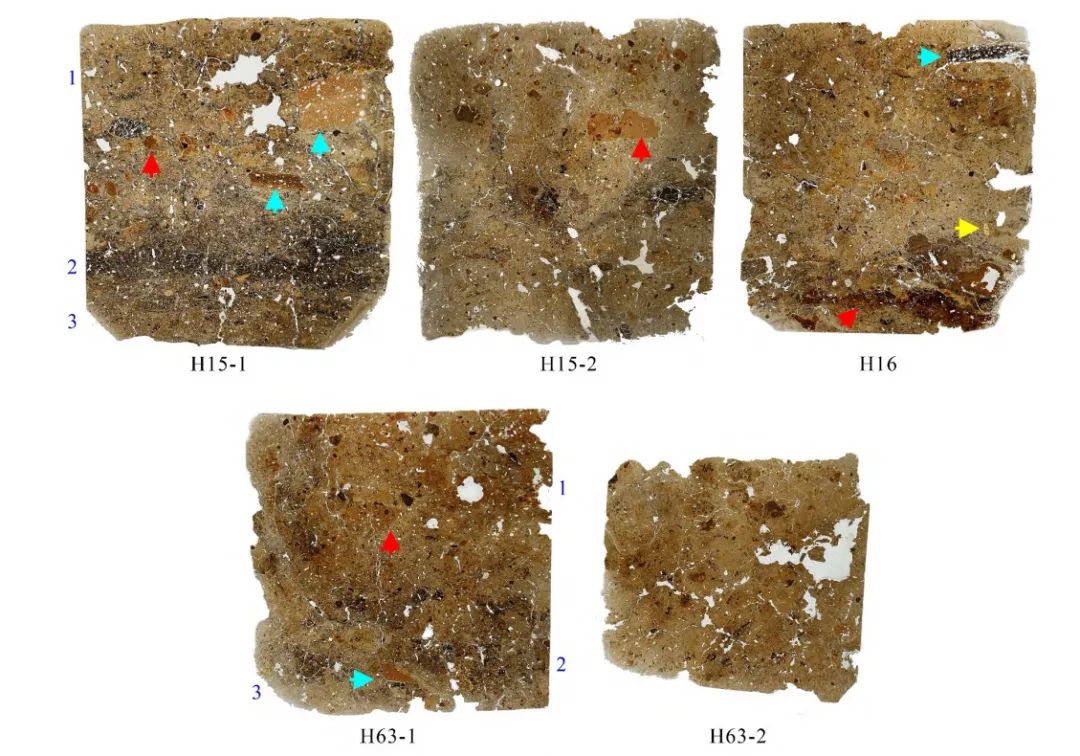

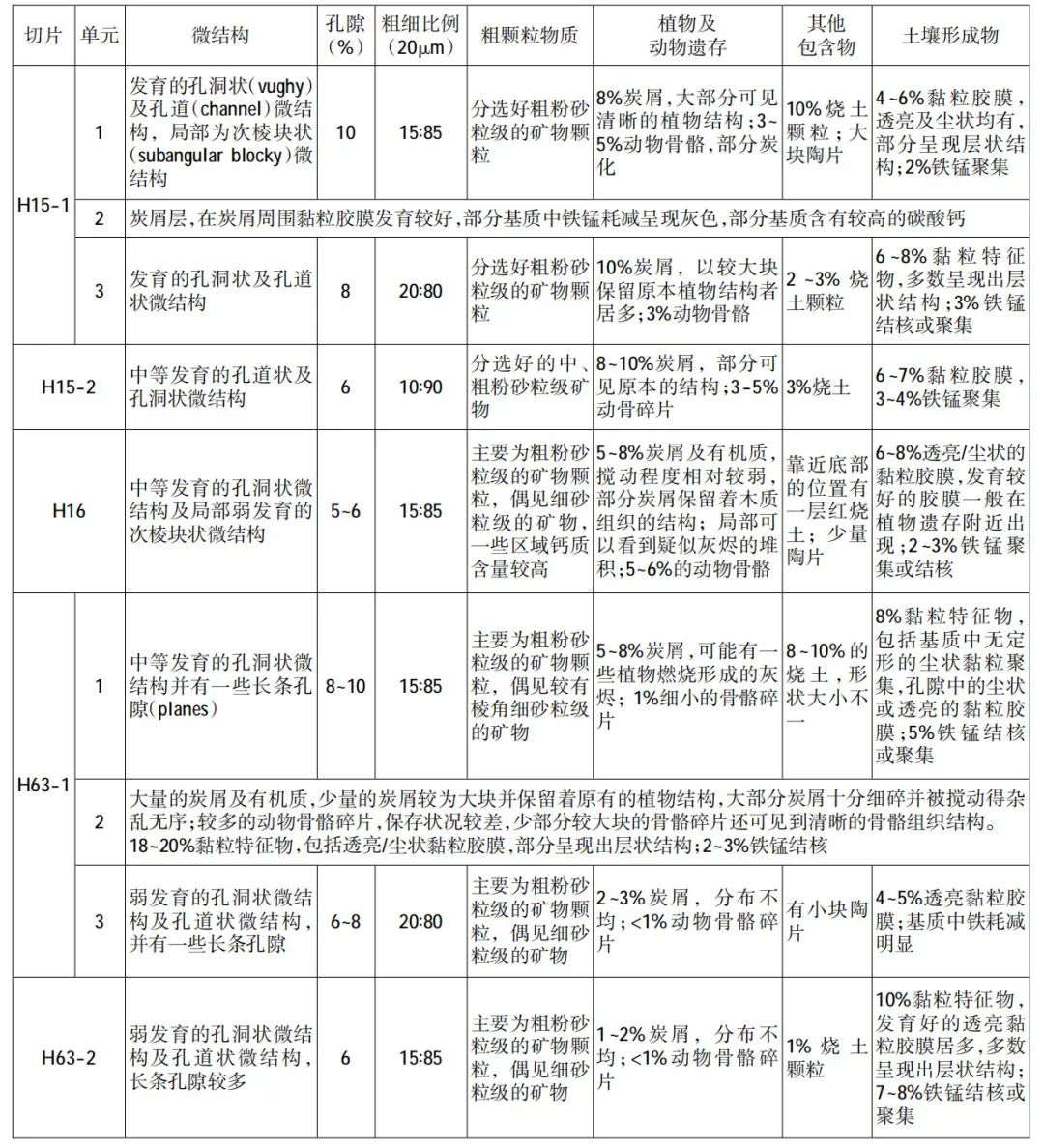

样品来自杨家湾北坡H63及王家嘴地点H15、H16。土壤样品由中国地质大学(北京)处理成厚度为30μm的薄片5张(图二),每张薄片规格约为10×10cm。土壤薄片在偏光显微镜下参照Stoops[7]的方法进行观察和记录。详细薄片描述见表一,典型包含物及土壤特征物(pedofeature)见图三、四。

图二 盘龙城土壤薄片照片

箭头指示了一些典型包含物(红色:红烧土;蓝色:陶片;黄色:骨骼碎片)

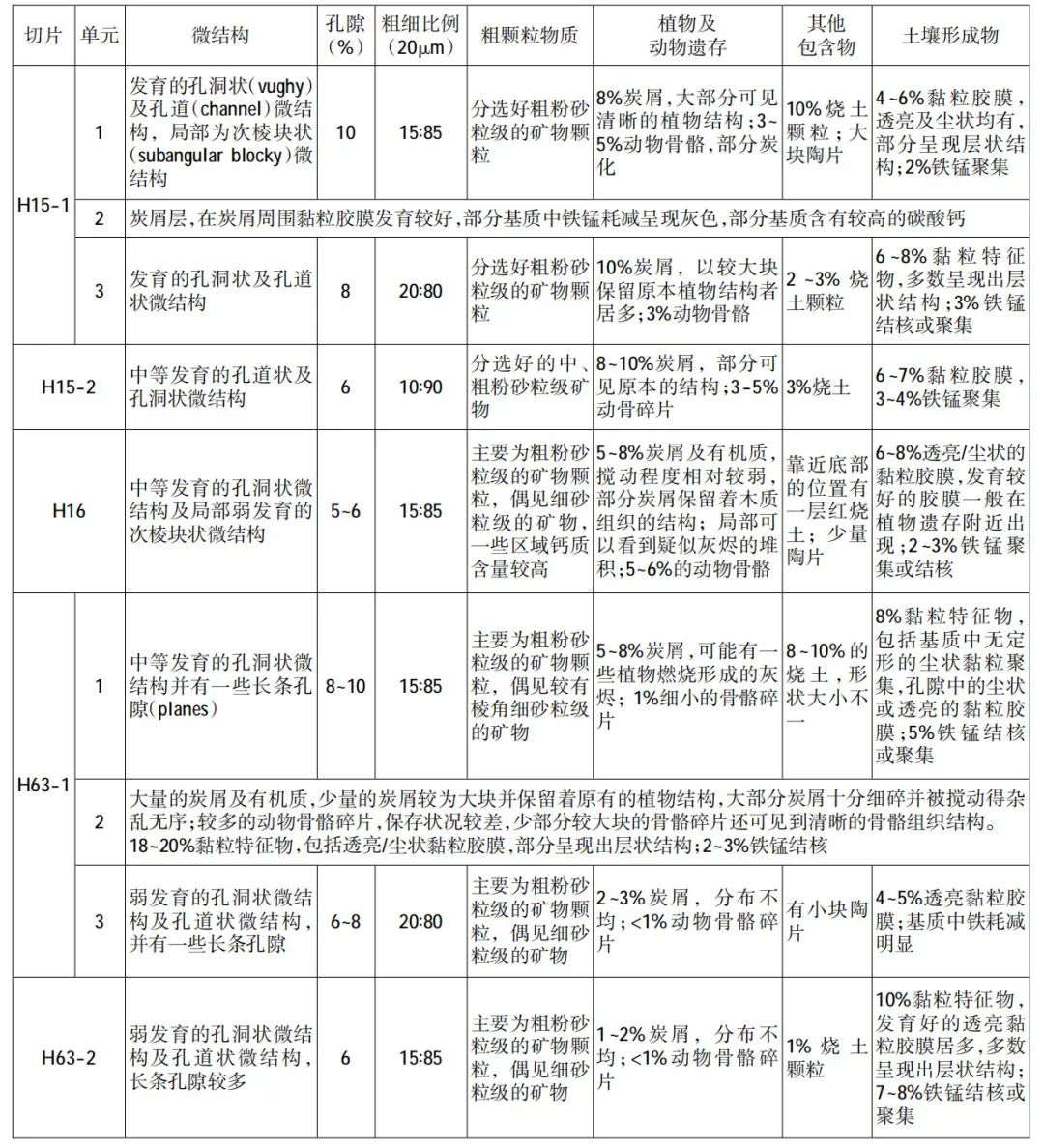

表一 盘龙城遗址土壤微形态观察结果

三、分析

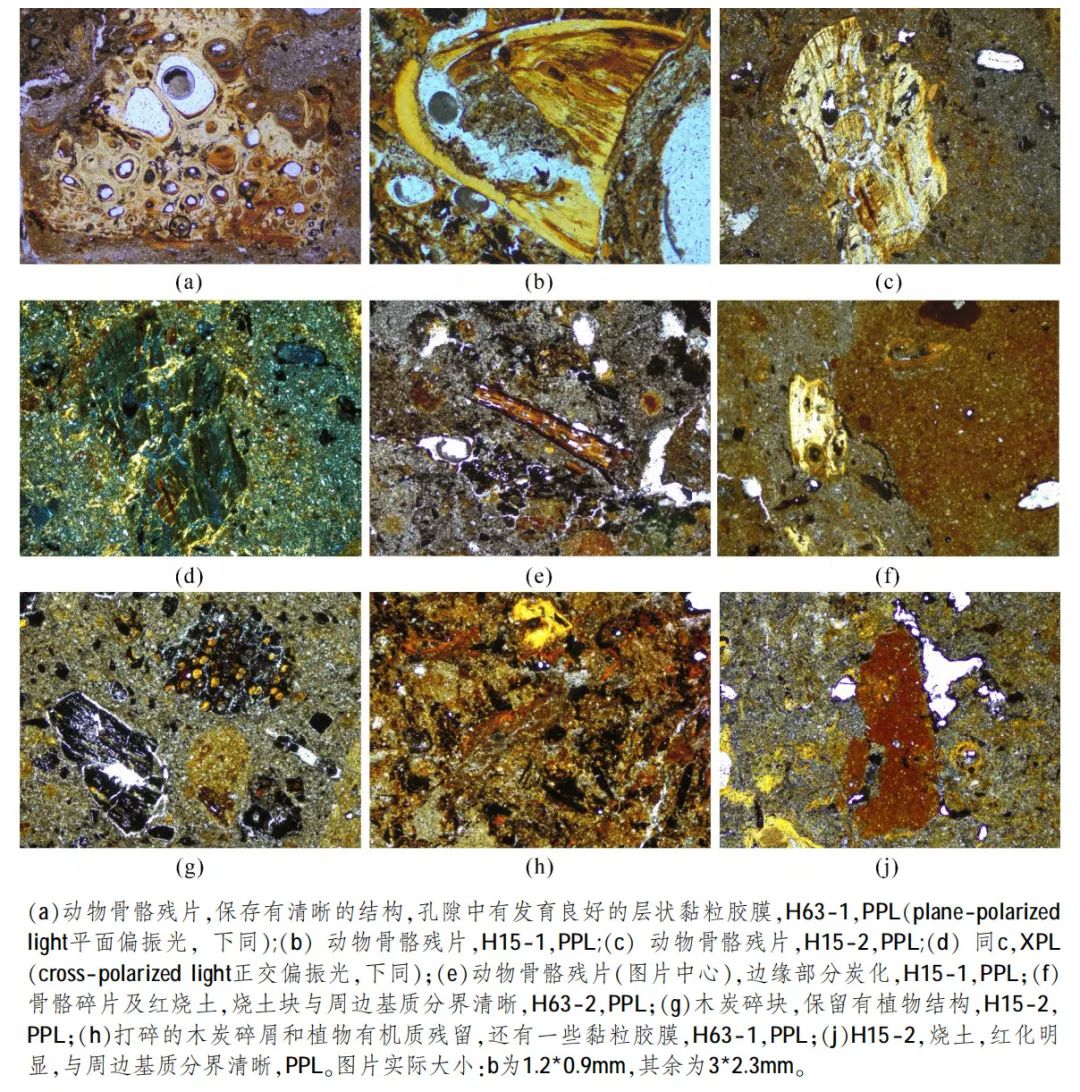

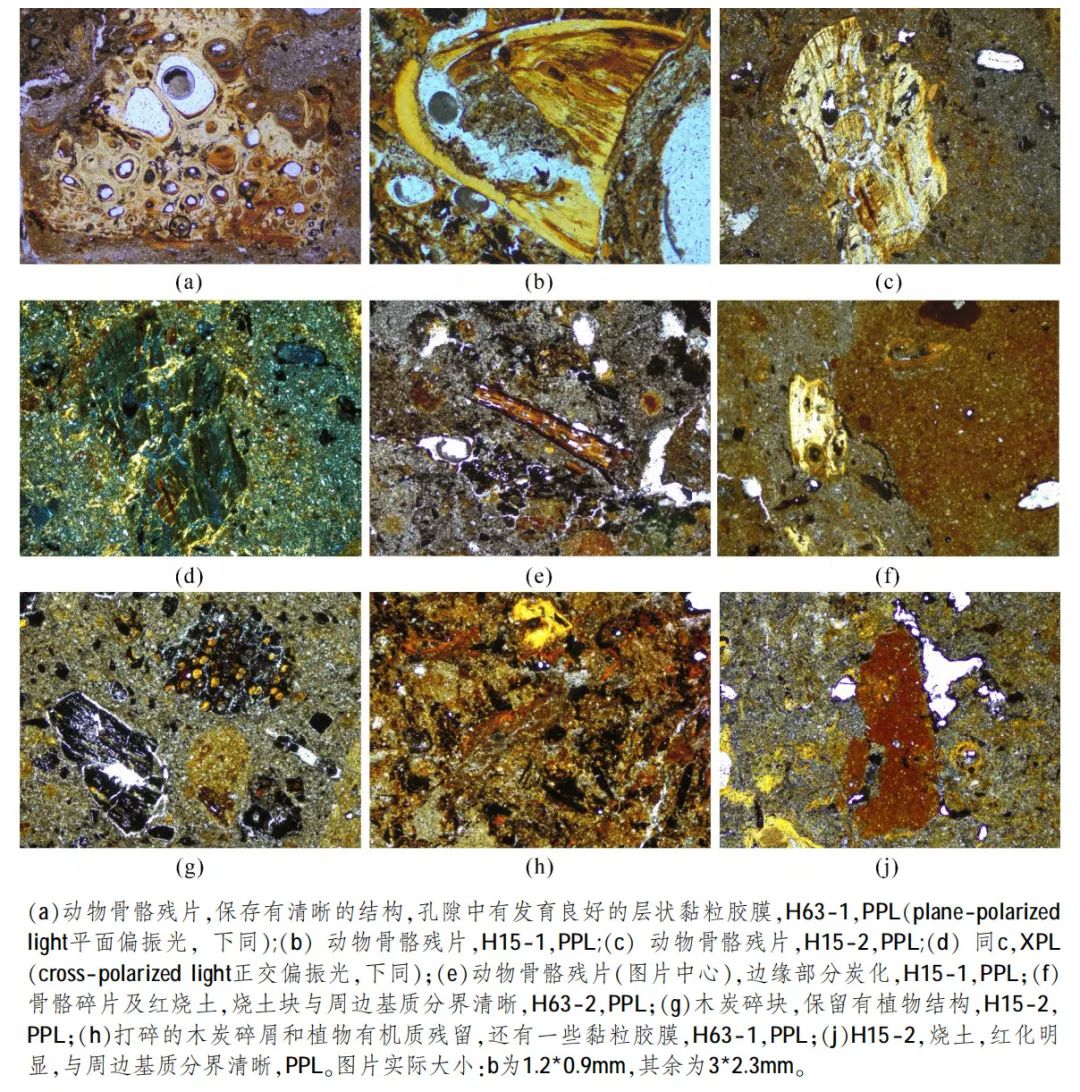

三个灰坑内均能观察到细碎的动物骨骼(部分被烧灼)、炭屑、红烧土团块及陶片等人类活动遗物。虽然薄片中存在成层分布的炭屑(如H15-1的2单元)及红烧土层(H16薄片底部),但所见的烧土块与基质分界明显(图三,j),应是倾倒至此处,并非原地燃烧形成的。因此,研究所涉的三个灰坑均为倾倒周边各类废弃物的场地。

图三 薄片所见包含物

但两个地点的灰坑在包含物的丰富程度上存在一些差别。H15、H16包含物多且杂,含有更多的陶片和动物骨骼,更符合一般生活垃圾的特征,而H63的包含物主要是与燃烧相关的产物,红烧土最为突出,陶片和动物骨骼少,性质更单纯。此外,杨家湾H63中的炭屑相比王家嘴H15、H16而言更为细碎,可能燃烧的物质及燃烧充分程度存在区别。

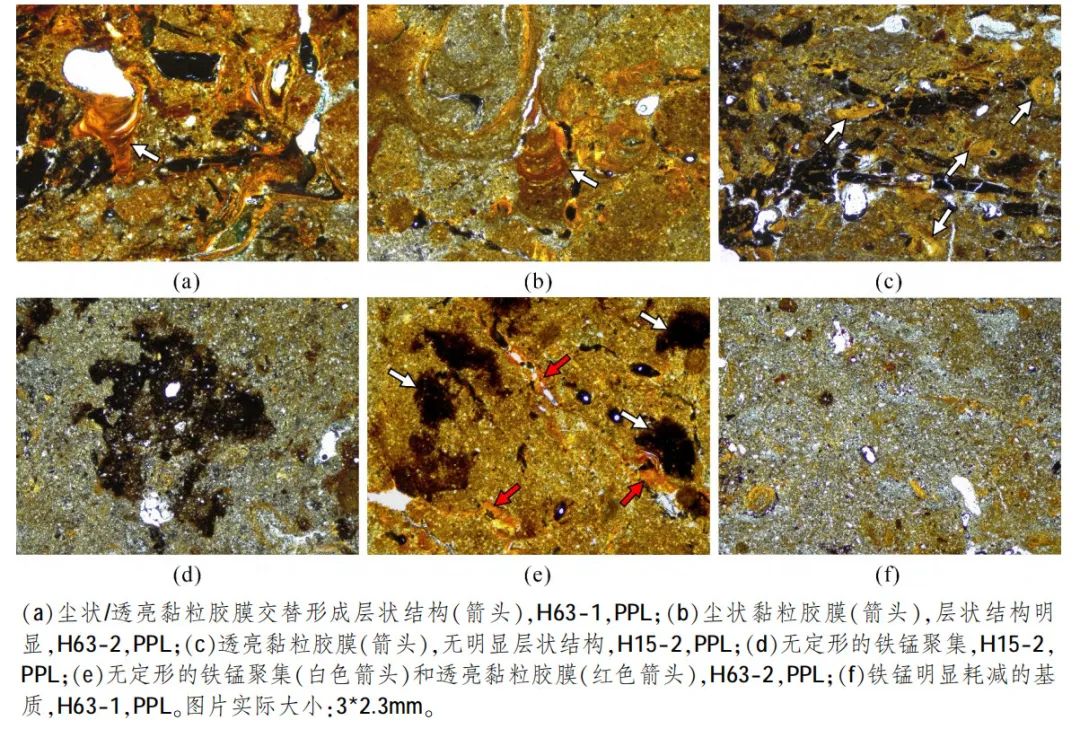

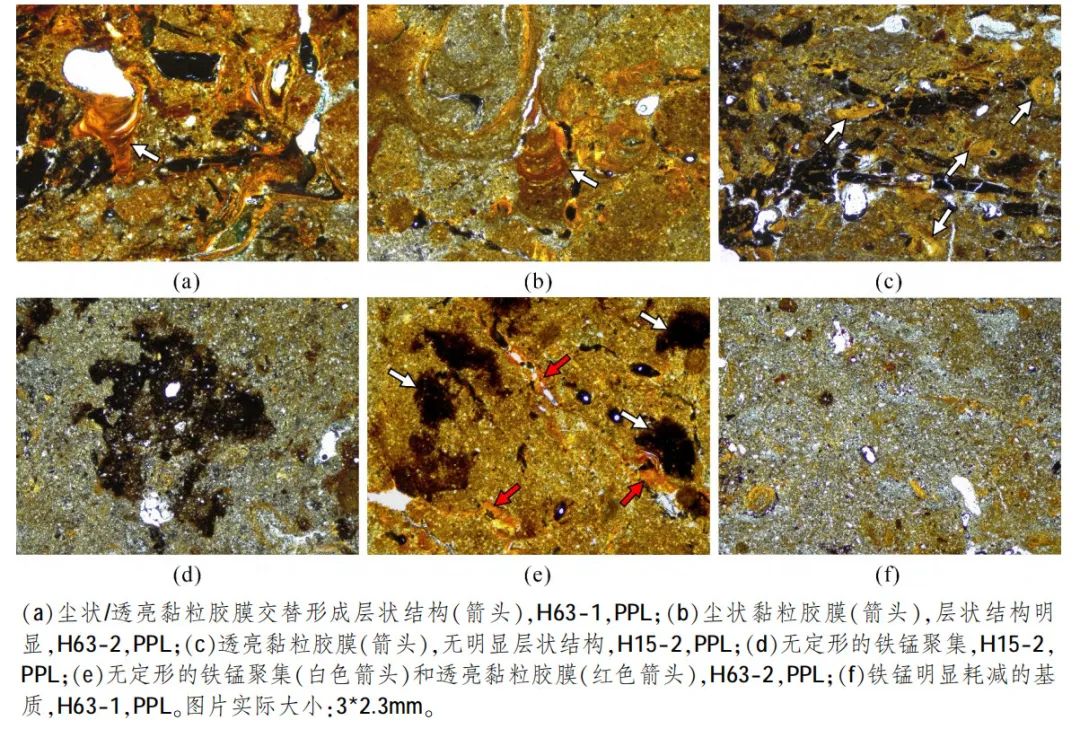

在薄片中观察到了大量土壤特征物,主要为黏粒胶膜(clay coating)和铁锰相关的特征物(图四)。黏土颗粒的淋滤和淀积形成黏粒胶膜[8],与土壤干湿交替导致的水分迁移有关。铁锰结核等氧化还原特征物(redoximorphic features)的形成则指示了一定时间的饱水环境[9]。当地较为温暖湿润的气候特点为土壤特征物的形成创造了有利条件。同时,这些土壤特征物的形成也需要一定时间的沉积间断,薄片中观察到丰富的土壤特征物,意味着坑内的堆积过程经历了一定时间,并非快速掩埋。

图四 薄片所见土壤特征物

相较而言,H63观察到更高程度的土壤发育,表现为黏粒胶膜及铁锰聚集较多,以薄片H63-2最为突出。在气候、降水、母质等条件相近的情况下,沉积间隔越长,土壤发育程度越高。因此,H63和H15、H16的灰坑内土壤特征物的丰富程度的差别可能与灰坑的使用强度和频次有关。H15、H16作为房址周边的灰坑,用于倾倒生活垃圾,使用的时间间隔短,而H63与仪式性功能的铺石遗迹有关,其使用频率应低于日常倾倒生活垃圾,每次倾倒之间有较长的时间间隔。

四、相关问题的讨论

限于有限的样品数量,本研究无法对所涉及灰坑的使用和废弃过程进行系统检视及更深入的对比,但目前观察到的现象指出了一些值得进一步探讨的问题。

(一)南方酸性土壤环境下遗存的埋藏后改变

灰坑中存在炭屑、红烧土及烧骨等与燃烧相关的遗存,但并未观察到典型的灰烬。碳酸钙是灰烬的主要成分之一[10],难以在盘龙城所在区域的酸性土壤中保存,但薄片中丰富的尘状黏粒胶膜(dusty clay coating)或许指示了灰烬的存在[11]。灰烬在风化过程中会释放钾,刺激黏土颗粒迁移[12],且灰烬相关堆积一般质地松散,含有较多炭屑和有机质残留,提供了可供迁移的物质,从而有利于尘状黏粒胶膜的形成。盘龙城遗址小嘴岗地曾做过系统的土壤微形态观察[13],小嘴地点的文化层下伏自然沉积的土壤特征物以透亮的黏粒胶膜(limpid clay coating)最为显著,商文化层并未见明显的土壤发育,与本次研究中所观察到的大量尘状黏粒胶膜存在明显区别。这在一定程度上支持了关于灰烬的推测,但仍需更多的对比样品以及化学成分分析以进一步论证。

同样,酸性土壤环境不利于动物骨骼的保存,以往发现的动物骨骼很少[14]。本次在三个灰坑的薄片中观察到了一定数量的动物骨骼碎片(图三,a~f),大小约在1~2mm左右,部分有明确的烧灼痕迹(图三,e)。在做进一步的分析之前,我们需要考虑的问题是,仅有细碎的动物骨骼被发现是否是骨骼在酸性土壤中降解的结果。如前文讨论,如果灰坑内曾存在较多的灰烬,会导致局部pH值上升[15],利于骨骼保存。在这种情况下,这些细碎的骨骼可能就是人类行为的直接反映。要解决这个问题,需要更多来自已知背景的堆积进行对比,同时结合pH测定、化学成分分析等,更全面地了解堆积的各项特性,从而探讨各类堆积所代表的人类行为以及可能经历的埋藏后改变。

(二)土壤微形态在考古堆积中的应用

土壤微形态方法的独特之处在于对未经扰动的土块进行显微镜下观察。与植硅体、孢粉等方法相比,土壤微形态不提取特定的对象,对薄片中所有的成分进行观察,同时关注不同物质的空间位置关系、共存关系以及堆积的结构及层次,以获取更多的背景信息。

土壤微形态研究的局限性也是显而易见的。首先是局部抽样的代表性问题;其次是在薄片中对植硅体、种子、孢粉及骨骼进行种属鉴定的难度很高,且无法精细定量。在整体把握堆积性质的基础上系统采样,并采集散样以进行地球物化、孢粉、植硅体等分析,可以在一定程度上弥补微形态研究存在的不足。

对考古堆积的土壤微形态研究,可以理解为在显微镜下对典型剖面进行小规模的观察,以获得微小包含物、微地层以及一些“微遗迹”的信息。包括黏粒胶膜、铁锰结核、地表结皮在内的土壤特征物可以被视为重要的“微遗迹”,结合环境及考古背景,可以解读出包括灌溉、植被清理[16]在内的多种人类活动信息。

此外,土壤微形态也可作为其他研究的前序环节和筛选手段。比如在盘龙城灰坑的薄片中观察到了细碎的动物骨骼,并可能存在灰烬对动物骨骼保存的影响。那么,在后续的研究中,一方面需要对更多灰坑进行针对性的化学成分分析,测定磷元素、铝元素含量,以确定灰烬是否存在,以及是否对局部pH值产生了影响,并观察骨骼保存状况是否存在对应变化;另一方面可以与动物考古学家合作,进行一些实验考古,观察不同种类的动物骨骼在薄片中的形态及保存状况。盘龙城薄片中一些动物骨骼的形态较为特殊,可能来自于鱼类(图三,b、c),可以对当地常见鱼类的骨骼进行切片分析以帮助判断。

(三)灰坑/废弃堆积的研究方法

作为遗址中最为常见的遗迹之一,在物质文化史研究阶段,灰坑是对器物进行类型学研究的重要分析单元。如今考古学研究更多转向了对古代社会的复原,如何从包括灰坑在内的各类遗迹/堆积中提取出更多的人类活动信息成为我们需要努力的方向。需要注意的是,灰坑不是垃圾堆积的唯一场地,垃圾或废弃堆积还可能呈层状堆积在低洼之处,我们需要对这些堆积予以同等的重视[17]。

废弃堆积常见的包含物有陶片、动物骨骼、炭化植物等,根据功能区及时代的不同,还会有石器、铁器、建筑垃圾以及各种生产生活的废弃物。陶器方面现在有了一些通过器物组合、空间分布讨论社群组织、社会分化等问题的探索[18]。动物骨骼和炭化植物遗存的提取和分析现已广泛推广,为研究古代生计方式等问题提供了基础材料。手工业生产遗存、建筑垃圾等也得到了充分的重视和研究。如考古工作者通过对甘肃桥村遗址壕沟内出土瓦件的测量、统计及模拟,复原了目前最早的复合陶瓦屋顶[19]。

此外,土壤微形态、化学成分测定及生物标记物等也是从废弃堆积中提取更多信息的重要方法,但目前在国内的应用还较为零星。

必须要强调的是,灰坑/废弃堆积是依附于周边的生产生活单元而存在的,不能脱离背景信息被研究。如房址周边的灰坑用于倾倒生活垃圾,其中丢弃的多为残破的生活用具以及厨余垃圾,体现了食谱、日常生活乃至社会身份等;而生产区的灰坑内则通常以废弃的生产工具、废料、残次品为主,可以反映加工技术、生产流程等信息。因此,把灰坑/废弃堆积放置在功能区乃至整个聚落的背景下进行分析至关重要。

五、结 语

总之,根据薄片观察,研究所涉盘龙城遗址的三个灰坑均为倾倒废弃物的垃圾坑,未见坑内用火的迹象。不同的功能区灰坑的垃圾来源以及倾倒频率存在区别,因此坑内堆积的包含物和土壤发育程度呈现了一定的差异。

本次研究是将土壤微形态应用到考古堆积的一次有益尝试,从微观角度进一步挖掘了废弃堆积内蕴含的人类活动信息,并提出了一些在未来的研究中应当关注的问题。相信随着包括土壤微形态在内的各种研究技术在更多遗址中得到应用,积累的数据库会成为讨论人类行为的重要资源。

附记:本项研究受到中国国家留学基金委(CSC)“2022年国家建设高水平大学公派研究生项目”资助(证书编号202206010173)。

向上滑动阅读注释

[1]张昌平、孙卓:《盘龙城聚落布局研究》,《考古学报》2017年第4期。

[2]邹秋实、张昌平:《武汉市盘龙城遗址各地点历年考古工作综述》,《江汉考古》2020年第6期。

[3]张海等:《商代盘龙城聚落地貌演变的初步研究》,《江汉考古》2018年第5期。

[4]同[1]。

[5]武汉大学历史学院等:《武汉市盘龙城遗址杨家湾北坡2019~2020年的发掘》,《考古》2024年第3期。

[6]盘龙城遗址博物院:《一南又一北、最早和最晚——盘龙城2021年的考古工作总结》,盘龙城遗址博物院公众号,2021年12月21日。

[7]Stoops, G.,2021. Guidelines for analysis and description of regolith thin sections (Second edition). Wiley-ACSESS, Hoboken, NJ.

[8]Kühn, P., Aguilar, J., Miedema, R., Bronnikova, M.,2018. Textural Pedofeatures and Related Horizons, in: Stoops, G., Marcelino, V., Mees, F.(Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (Second Edition). Elsevier, pp.377-423.

[9]Vepraskas, M.J., Lindbo, D.L., Stolt, M.H.,2018. Redoximorphic Features, in: Stoops, G., Marcelino, V., Mees, F.(Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (Second Edition). Elsevier, pp.425-445.

[10]Canti, M.G., Brochier, J.é.,2017. Plant Ash, in: Nicosia, C., Stoops, G.(Eds.), Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. John Wiley & Sons, Ltd, pp.147-154.

[11]Arroyo-Kalin, M.,2017. Amazonian Dark Earths, in: Nicosia, C., Stoops, G.(Eds.), Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. John Wiley & Sons, Ltd, pp.345-357.

[12]Slager, S., van de Wetering, H.T.J.,1977. Soil formation in archaeological pits and adjacent loess soils in Southern Germany. Journal of Archaeological Science.4,259-267.

[13]同[3]。

[14]李志鹏、刘一婷:《南方地区遗址脆弱动物遗存提取与相关问题探讨》,《江汉考古》2024年第1期。

[15]Sifogeorgaki, I., Huisman, H., Karkanas, P., Schmid, V.C., Dusseldorp, G.L.,2024. Sand, hearths, lithics and a bit of bioturbation: Site formation processes at Umhlatuzana rockshelter, South Africa. Geoarchaeology 39,212-237.

[16]Deák, J., Gebhardt, A., Lewis, H., Usai, M.R., Lee, H.,2017. Soils Disturbed by Vegetation Clearance and Tillage, in: Nicosia, C., Stoops, G.(Eds.), Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. John Wiley & Sons, Ltd, pp.231-264.

[17]张海:《田野考古中几个常见英文词汇的内涵及其释义》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编:《考古学研究》(十五),文物出版社,2022年,第651~660页。

[18]付永敢:《嵩山东南地区龙山时代的聚落与社会》,山东大学博士学位论文,2016年5月。

[19]Xu, Y., Zhou, J., Zhao, J., Chen, G., Li, W., Ma, M., Monteith, F., Liu, S., Peng, M., Bevan, A., Zhang, H.,2023. Reconstructing the earliest known composite-tiled roofs from the Chinese Loess Plateau. Scientific Reports.13,8163.

作者:李春霞 张海(北京大学考古文博学院);庄奕杰(伦敦大学学院考古系)

原文刊于:《江汉考古》 2024年 第5期

江汉考古.《江汉考古》;长江中游文明进程研究课题组秘书处;湖北省考古发现与研究。

摘要:本研究对盘龙城遗址王家嘴、杨家湾北坡两个地点灰坑内堆积进行了土壤微形态观察。通过薄片观察,我们确定研究涉及的灰坑均为倾倒废弃堆积的场所,但因所处功能区不同,坑内堆积在包含物和土壤发育程度上均存在差别。王家嘴居址区内的H15、H16包含物杂,杨家湾北坡H63坑内堆积来自周边祭祀遗迹,其包含物以与燃烧相关的红烧土和炭屑为主,且土壤发育程度稍高,指示其低于居址区灰坑的使用频率。此外,薄片中观察到的细碎动物骨骼以及可能与灰烬相关的迹象为后续工作提供了重要线索。

灰坑是最为常见的遗迹类型,是考古学研究的重要单元,对灰坑内的堆积的分析可以获得包括年代、生计方式等在内的丰富信息。以往的研究多关注坑内的陶器、动植物等遗存,本文则尝试通过土壤微形态观察对盘龙城遗址典型灰坑进行分析,从微观视角进一步探索灰坑内堆积本身所能提供的人类活动相关信息。

一、遗址及采样地点简介

盘龙城遗址位于湖北省武汉市黄陂区,是夏商时期江汉地区规模最大的中心聚落,对讨论夏商时期中原与江汉地区的关系具有重要意义[1]。经过多年的系统考古发掘,目前学界对盘龙城遗址的聚落布局及地貌演变等宏观问题有了深入的认识。

遗址所处区域在宏观地貌上属于大别山余脉与江汉平原之间的过渡地带,整体地势北高南低。具体而言,盘龙城位于长江支流府河以北的临湖低岗之上,遗址内镶嵌着盘龙湖、破口湖,南部以人工大堤与府河相隔[2]。现今盘龙城遗址所在岗地被湖汊分隔得较为破碎,遗址内各地点沿用了当地对小地貌单元的命名(图一,左)。夏商时期水位低于现代数米,现今条岗之间的湖汊当时应为联通的陆地(图一,右),连续的岗地给盘龙城的聚落发展提供了基础[3]。

图一 盘龙城遗址现代(左)与商代(右)地貌(改自文献[3]图三b、c)

盘龙城聚落的发展可分为三个阶段[4]:第一阶段,聚落创立并初步发展。最初聚落局限在王家嘴及后来的南城垣一带,缺乏高等级遗迹,到第一阶段较晚即盘龙城第二期时,聚落明显扩大,且在王家嘴出现了高等级的居址。第二阶段,宫殿区形成并修建城垣,聚落进一步扩张,居址和墓葬均表现出了明显的分化,还出现了和手工业及与青铜器铸造相关的遗存。第三阶段,盘龙城逐渐衰落,宫殿区废弃,大型建筑和贵族墓葬转移到杨家湾,一些原有的聚落点逐渐废弃。

本次研究的采样地点为杨家湾北坡2019~2020年发掘区及王家嘴2021年发掘区。杨家湾北坡的发掘揭露了遗址最晚阶段的铺石遗迹,应是与南坡大型建筑相关联的礼仪或祭祀设施[5]。王家嘴地点2021年发掘了一处等级较高的居址,房屋由红黄土铺垫,周边出土印纹硬陶、原始瓷及兽面纹陶片等[6]。

二、研究方法及薄片观察结果

土壤微形态是地质考古学的常用方法,是将田野中采集的未受扰动的定向堆积样品制作为薄片,然后在显微镜下进行观察和分析。

样品来自杨家湾北坡H63及王家嘴地点H15、H16。土壤样品由中国地质大学(北京)处理成厚度为30μm的薄片5张(图二),每张薄片规格约为10×10cm。土壤薄片在偏光显微镜下参照Stoops[7]的方法进行观察和记录。详细薄片描述见表一,典型包含物及土壤特征物(pedofeature)见图三、四。

图二 盘龙城土壤薄片照片

箭头指示了一些典型包含物(红色:红烧土;蓝色:陶片;黄色:骨骼碎片)

表一 盘龙城遗址土壤微形态观察结果

三、分析

三个灰坑内均能观察到细碎的动物骨骼(部分被烧灼)、炭屑、红烧土团块及陶片等人类活动遗物。虽然薄片中存在成层分布的炭屑(如H15-1的2单元)及红烧土层(H16薄片底部),但所见的烧土块与基质分界明显(图三,j),应是倾倒至此处,并非原地燃烧形成的。因此,研究所涉的三个灰坑均为倾倒周边各类废弃物的场地。

图三 薄片所见包含物

但两个地点的灰坑在包含物的丰富程度上存在一些差别。H15、H16包含物多且杂,含有更多的陶片和动物骨骼,更符合一般生活垃圾的特征,而H63的包含物主要是与燃烧相关的产物,红烧土最为突出,陶片和动物骨骼少,性质更单纯。此外,杨家湾H63中的炭屑相比王家嘴H15、H16而言更为细碎,可能燃烧的物质及燃烧充分程度存在区别。

在薄片中观察到了大量土壤特征物,主要为黏粒胶膜(clay coating)和铁锰相关的特征物(图四)。黏土颗粒的淋滤和淀积形成黏粒胶膜[8],与土壤干湿交替导致的水分迁移有关。铁锰结核等氧化还原特征物(redoximorphic features)的形成则指示了一定时间的饱水环境[9]。当地较为温暖湿润的气候特点为土壤特征物的形成创造了有利条件。同时,这些土壤特征物的形成也需要一定时间的沉积间断,薄片中观察到丰富的土壤特征物,意味着坑内的堆积过程经历了一定时间,并非快速掩埋。

图四 薄片所见土壤特征物

相较而言,H63观察到更高程度的土壤发育,表现为黏粒胶膜及铁锰聚集较多,以薄片H63-2最为突出。在气候、降水、母质等条件相近的情况下,沉积间隔越长,土壤发育程度越高。因此,H63和H15、H16的灰坑内土壤特征物的丰富程度的差别可能与灰坑的使用强度和频次有关。H15、H16作为房址周边的灰坑,用于倾倒生活垃圾,使用的时间间隔短,而H63与仪式性功能的铺石遗迹有关,其使用频率应低于日常倾倒生活垃圾,每次倾倒之间有较长的时间间隔。

四、相关问题的讨论

限于有限的样品数量,本研究无法对所涉及灰坑的使用和废弃过程进行系统检视及更深入的对比,但目前观察到的现象指出了一些值得进一步探讨的问题。

(一)南方酸性土壤环境下遗存的埋藏后改变

灰坑中存在炭屑、红烧土及烧骨等与燃烧相关的遗存,但并未观察到典型的灰烬。碳酸钙是灰烬的主要成分之一[10],难以在盘龙城所在区域的酸性土壤中保存,但薄片中丰富的尘状黏粒胶膜(dusty clay coating)或许指示了灰烬的存在[11]。灰烬在风化过程中会释放钾,刺激黏土颗粒迁移[12],且灰烬相关堆积一般质地松散,含有较多炭屑和有机质残留,提供了可供迁移的物质,从而有利于尘状黏粒胶膜的形成。盘龙城遗址小嘴岗地曾做过系统的土壤微形态观察[13],小嘴地点的文化层下伏自然沉积的土壤特征物以透亮的黏粒胶膜(limpid clay coating)最为显著,商文化层并未见明显的土壤发育,与本次研究中所观察到的大量尘状黏粒胶膜存在明显区别。这在一定程度上支持了关于灰烬的推测,但仍需更多的对比样品以及化学成分分析以进一步论证。

同样,酸性土壤环境不利于动物骨骼的保存,以往发现的动物骨骼很少[14]。本次在三个灰坑的薄片中观察到了一定数量的动物骨骼碎片(图三,a~f),大小约在1~2mm左右,部分有明确的烧灼痕迹(图三,e)。在做进一步的分析之前,我们需要考虑的问题是,仅有细碎的动物骨骼被发现是否是骨骼在酸性土壤中降解的结果。如前文讨论,如果灰坑内曾存在较多的灰烬,会导致局部pH值上升[15],利于骨骼保存。在这种情况下,这些细碎的骨骼可能就是人类行为的直接反映。要解决这个问题,需要更多来自已知背景的堆积进行对比,同时结合pH测定、化学成分分析等,更全面地了解堆积的各项特性,从而探讨各类堆积所代表的人类行为以及可能经历的埋藏后改变。

(二)土壤微形态在考古堆积中的应用

土壤微形态方法的独特之处在于对未经扰动的土块进行显微镜下观察。与植硅体、孢粉等方法相比,土壤微形态不提取特定的对象,对薄片中所有的成分进行观察,同时关注不同物质的空间位置关系、共存关系以及堆积的结构及层次,以获取更多的背景信息。

土壤微形态研究的局限性也是显而易见的。首先是局部抽样的代表性问题;其次是在薄片中对植硅体、种子、孢粉及骨骼进行种属鉴定的难度很高,且无法精细定量。在整体把握堆积性质的基础上系统采样,并采集散样以进行地球物化、孢粉、植硅体等分析,可以在一定程度上弥补微形态研究存在的不足。

对考古堆积的土壤微形态研究,可以理解为在显微镜下对典型剖面进行小规模的观察,以获得微小包含物、微地层以及一些“微遗迹”的信息。包括黏粒胶膜、铁锰结核、地表结皮在内的土壤特征物可以被视为重要的“微遗迹”,结合环境及考古背景,可以解读出包括灌溉、植被清理[16]在内的多种人类活动信息。

此外,土壤微形态也可作为其他研究的前序环节和筛选手段。比如在盘龙城灰坑的薄片中观察到了细碎的动物骨骼,并可能存在灰烬对动物骨骼保存的影响。那么,在后续的研究中,一方面需要对更多灰坑进行针对性的化学成分分析,测定磷元素、铝元素含量,以确定灰烬是否存在,以及是否对局部pH值产生了影响,并观察骨骼保存状况是否存在对应变化;另一方面可以与动物考古学家合作,进行一些实验考古,观察不同种类的动物骨骼在薄片中的形态及保存状况。盘龙城薄片中一些动物骨骼的形态较为特殊,可能来自于鱼类(图三,b、c),可以对当地常见鱼类的骨骼进行切片分析以帮助判断。

(三)灰坑/废弃堆积的研究方法

作为遗址中最为常见的遗迹之一,在物质文化史研究阶段,灰坑是对器物进行类型学研究的重要分析单元。如今考古学研究更多转向了对古代社会的复原,如何从包括灰坑在内的各类遗迹/堆积中提取出更多的人类活动信息成为我们需要努力的方向。需要注意的是,灰坑不是垃圾堆积的唯一场地,垃圾或废弃堆积还可能呈层状堆积在低洼之处,我们需要对这些堆积予以同等的重视[17]。

废弃堆积常见的包含物有陶片、动物骨骼、炭化植物等,根据功能区及时代的不同,还会有石器、铁器、建筑垃圾以及各种生产生活的废弃物。陶器方面现在有了一些通过器物组合、空间分布讨论社群组织、社会分化等问题的探索[18]。动物骨骼和炭化植物遗存的提取和分析现已广泛推广,为研究古代生计方式等问题提供了基础材料。手工业生产遗存、建筑垃圾等也得到了充分的重视和研究。如考古工作者通过对甘肃桥村遗址壕沟内出土瓦件的测量、统计及模拟,复原了目前最早的复合陶瓦屋顶[19]。

此外,土壤微形态、化学成分测定及生物标记物等也是从废弃堆积中提取更多信息的重要方法,但目前在国内的应用还较为零星。

必须要强调的是,灰坑/废弃堆积是依附于周边的生产生活单元而存在的,不能脱离背景信息被研究。如房址周边的灰坑用于倾倒生活垃圾,其中丢弃的多为残破的生活用具以及厨余垃圾,体现了食谱、日常生活乃至社会身份等;而生产区的灰坑内则通常以废弃的生产工具、废料、残次品为主,可以反映加工技术、生产流程等信息。因此,把灰坑/废弃堆积放置在功能区乃至整个聚落的背景下进行分析至关重要。

五、结 语

总之,根据薄片观察,研究所涉盘龙城遗址的三个灰坑均为倾倒废弃物的垃圾坑,未见坑内用火的迹象。不同的功能区灰坑的垃圾来源以及倾倒频率存在区别,因此坑内堆积的包含物和土壤发育程度呈现了一定的差异。

本次研究是将土壤微形态应用到考古堆积的一次有益尝试,从微观角度进一步挖掘了废弃堆积内蕴含的人类活动信息,并提出了一些在未来的研究中应当关注的问题。相信随着包括土壤微形态在内的各种研究技术在更多遗址中得到应用,积累的数据库会成为讨论人类行为的重要资源。

附记:本项研究受到中国国家留学基金委(CSC)“2022年国家建设高水平大学公派研究生项目”资助(证书编号202206010173)。

向上滑动阅读注释

[1]张昌平、孙卓:《盘龙城聚落布局研究》,《考古学报》2017年第4期。

[2]邹秋实、张昌平:《武汉市盘龙城遗址各地点历年考古工作综述》,《江汉考古》2020年第6期。

[3]张海等:《商代盘龙城聚落地貌演变的初步研究》,《江汉考古》2018年第5期。

[4]同[1]。

[5]武汉大学历史学院等:《武汉市盘龙城遗址杨家湾北坡2019~2020年的发掘》,《考古》2024年第3期。

[6]盘龙城遗址博物院:《一南又一北、最早和最晚——盘龙城2021年的考古工作总结》,盘龙城遗址博物院公众号,2021年12月21日。

[7]Stoops, G.,2021. Guidelines for analysis and description of regolith thin sections (Second edition). Wiley-ACSESS, Hoboken, NJ.

[8]Kühn, P., Aguilar, J., Miedema, R., Bronnikova, M.,2018. Textural Pedofeatures and Related Horizons, in: Stoops, G., Marcelino, V., Mees, F.(Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (Second Edition). Elsevier, pp.377-423.

[9]Vepraskas, M.J., Lindbo, D.L., Stolt, M.H.,2018. Redoximorphic Features, in: Stoops, G., Marcelino, V., Mees, F.(Eds.), Interpretation of Micromorphological Features of Soils and Regoliths (Second Edition). Elsevier, pp.425-445.

[10]Canti, M.G., Brochier, J.é.,2017. Plant Ash, in: Nicosia, C., Stoops, G.(Eds.), Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. John Wiley & Sons, Ltd, pp.147-154.

[11]Arroyo-Kalin, M.,2017. Amazonian Dark Earths, in: Nicosia, C., Stoops, G.(Eds.), Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. John Wiley & Sons, Ltd, pp.345-357.

[12]Slager, S., van de Wetering, H.T.J.,1977. Soil formation in archaeological pits and adjacent loess soils in Southern Germany. Journal of Archaeological Science.4,259-267.

[13]同[3]。

[14]李志鹏、刘一婷:《南方地区遗址脆弱动物遗存提取与相关问题探讨》,《江汉考古》2024年第1期。

[15]Sifogeorgaki, I., Huisman, H., Karkanas, P., Schmid, V.C., Dusseldorp, G.L.,2024. Sand, hearths, lithics and a bit of bioturbation: Site formation processes at Umhlatuzana rockshelter, South Africa. Geoarchaeology 39,212-237.

[16]Deák, J., Gebhardt, A., Lewis, H., Usai, M.R., Lee, H.,2017. Soils Disturbed by Vegetation Clearance and Tillage, in: Nicosia, C., Stoops, G.(Eds.), Archaeological Soil and Sediment Micromorphology. John Wiley & Sons, Ltd, pp.231-264.

[17]张海:《田野考古中几个常见英文词汇的内涵及其释义》,北京大学考古文博学院、北京大学中国考古学研究中心编:《考古学研究》(十五),文物出版社,2022年,第651~660页。

[18]付永敢:《嵩山东南地区龙山时代的聚落与社会》,山东大学博士学位论文,2016年5月。

[19]Xu, Y., Zhou, J., Zhao, J., Chen, G., Li, W., Ma, M., Monteith, F., Liu, S., Peng, M., Bevan, A., Zhang, H.,2023. Reconstructing the earliest known composite-tiled roofs from the Chinese Loess Plateau. Scientific Reports.13,8163.

作者:李春霞 张海(北京大学考古文博学院);庄奕杰(伦敦大学学院考古系)

原文刊于:《江汉考古》 2024年 第5期