文博信息

古人类研究的重要进展:研究发现“龙人”属于丹尼索瓦人支系

摘要: 近年来,古人类学领域取得了一系列突破性进展。最新研究表明,“龙人”属于早已灭绝的丹尼索瓦人支系。这一发现不仅填补了丹尼索瓦人形态学研究的空白,也为人类演化史提供了新的关键证据。 龙人头骨化石于20世纪30年代在中国黑龙江省哈尔滨市附近意外出土,但由于历史原因被隐匿近一个世纪,直到2018年才重见天日并收藏于河北地质大学。该头骨保存较为 ...

近年来,古人类学领域取得了一系列突破性进展。最新研究表明,“龙人”属于早已灭绝的丹尼索瓦人支系。这一发现不仅填补了丹尼索瓦人形态学研究的空白,也为人类演化史提供了新的关键证据。

龙人头骨化石于20世纪30年代在中国黑龙江省哈尔滨市附近意外出土,但由于历史原因被隐匿近一个世纪,直到2018年才重见天日并收藏于河北地质大学。该头骨保存较为完整,仅缺少下颌,是迄今发现的最完整古人类头骨之一,也是已知最大的人属头骨之一。其年代经铀系测年法测定不晚于14.6万年前,地质对比研究进一步推测其可能形成于中更新世晚期,年龄大于14.6万年。

2021年6月,由河北地质大学季强教授领衔的国际团队在《The Innovation》期刊发表研究,将这具头骨命名为新人种“龙人”(Homo longi)。研究指出,龙人头骨具有一系列独特的形态特征:脑容量与现代人相当,眉脊粗厚,眼窝巨大呈方形,吻部前突,臼齿异常发达。这些特征使其既不像现代智人,也不完全等同于欧洲的尼安德特人,因此研究者推测龙人可能代表一个独立的古人类支系。这一发现为探讨智人起源和人类演化提供了重要证据。然而,由于当时缺乏古DNA或古蛋白证据,学术界对龙人作为独立物种的结论持谨慎态度,关于其演化归属存在争议。

龙人头骨发现后,其形态学特征引起了古人类学家对丹尼索瓦人的联想。尤其是龙人头骨与夏河丹尼索瓦下颌骨在形态上有显著相似性,一些学者据此推测龙人可能就是丹尼索瓦人的一员。然而,要确证这一点,必须依赖分子生物学证据。2025年,由中国科学院古脊椎动物与古人类研究所付巧妹研究员领衔的团队与季强团队合作,对哈尔滨龙人头骨开展了古分子生物学研究,终于取得了重大突破。

研究团队首先尝试从龙人头骨的颞骨和牙齿中提取古DNA,但未成功获得人类核DNA片段。面对挑战,他们转换思路,转而分析化石中的古蛋白质和牙结石DNA。蛋白质相较DNA更为稳定,研究人员成功从颞骨岩样中提取并鉴定出95种古蛋白片段。将这些蛋白序列与已知现代人、尼安德特人和丹尼索瓦人的蛋白进行比对后,发现龙人头骨中一种蛋白的氨基酸序列与西伯利亚丹尼索瓦洞指骨样本、以及青藏高原和台湾发现的丹尼索瓦人蛋白序列完全一致,而与智人和尼安德特人的对应蛋白不同。此外还找到了另外两种倾向于丹尼索瓦人的蛋白变异。这一结果强有力地表明,龙人个体在遗传上属于丹尼索瓦人支系。

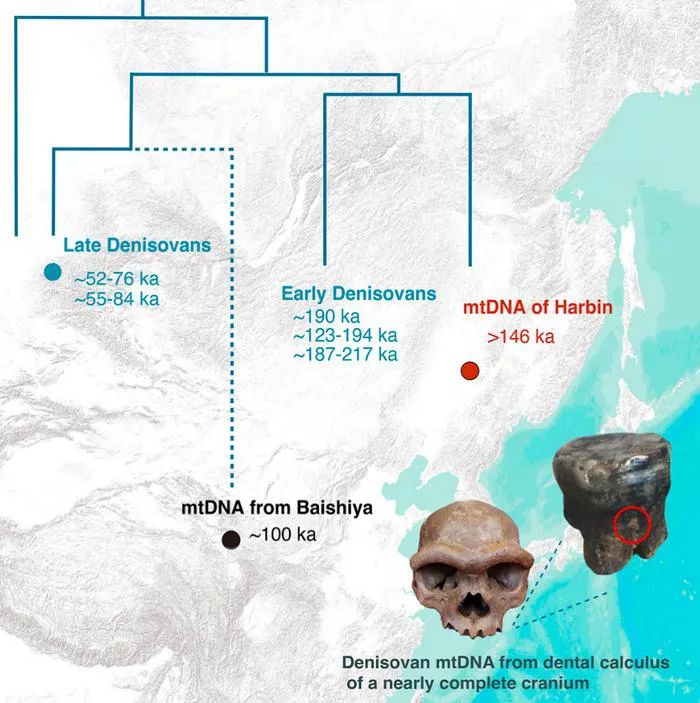

为了进一步验证,研究人员将目光投向头骨保存的牙结石(牙垢)。牙结石中含有大量古代口腔微生物DNA,也可能残留极少量宿主DNA。通过优化提取和测序分析方法,团队首次从中更新世古人类化石的牙结石中成功获取到了宿主的线粒体DNA。比对结果显示:龙人头骨的线粒体DNA完全落入丹尼索瓦人基因变异范围内,且与西伯利亚丹尼索瓦洞早期丹尼索瓦人(距今约12.3万–21.7万年)的线粒体谱系最为接近,而与该洞较晚时期的丹尼索瓦人样本(约5.2万–8.4万年)分化明显。这意味着哈尔滨的这位“龙人”在母系遗传上属于丹尼索瓦人,并且代表了丹尼索瓦人中一个相对古老的支系。

来自近乎完整头骨牙结石中的丹尼索瓦人线粒体DNA研究总结图

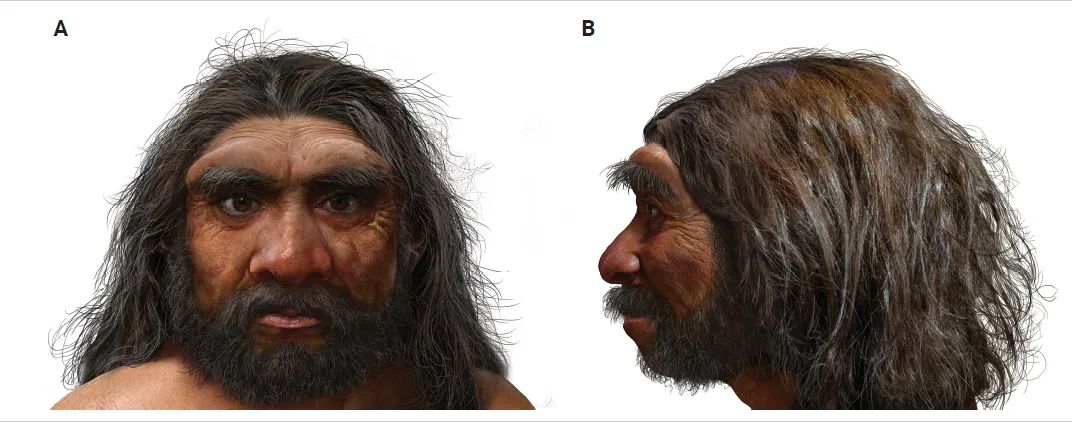

这一发现破解了困扰学术界15年的谜题——我们终于知道了丹尼索瓦人长什么样。基于龙人头骨的最新研究,科学家首次勾勒出丹尼索瓦人的大致形貌特征。根据头骨复原,丹尼索瓦人具有突出的眉脊,颅型低长,面部宽大前突,脑容量与现代智人及尼安德特人相当。这些特征在一定程度上解释了龙人头骨为何既像又不像已知人类:它具备许多古老型人类的原始特征(如厚重眉脊、粗壮颌骨),又拥有较大的脑容量等进步特征。总体而言,丹尼索瓦人的头骨形态介于直立人和智人之间,同时与欧洲的尼安德特人存在明显差异。

图注:龙人的面部复原,赵闯绘制

在演化谱系上,丹尼索瓦人与尼安德特人是姐妹群,二者在约40万年前从共同祖先中分离,各自演化。尼安德特人主要分布在欧洲和西亚,而丹尼索瓦人则活跃于东亚及周边地区。遗传学研究表明,丹尼索瓦人曾与多支古人类发生过基因交流:除了与现代智人有过至少两次杂交事件外,还与尼安德特人以及更古老的“第三种”古人类(可能是直立人或尚未发现的神秘群体)有过基因交流。这使得现代某些人群的基因组中保留了多重古老人类的基因片段。例如,大洋洲美拉尼西亚人基因组中约有4%–6%来自丹尼索瓦人,而东亚人、藏人等也携带不同程度的丹尼索瓦人基因。这些基因渗入为现代人类带来了适应环境的优势,如免疫功能的增强和高原适应性等。

2018年在丹尼索瓦洞发现的一个约9万年前的少女化石被证实是尼安德特人与丹尼索瓦人的混血后代。她的母亲是尼安德特人,父亲是丹尼索瓦人。这一发现直接证明了不同古人类支系之间曾发生通婚繁衍,揭示出晚更新世时期亚洲可能是多个人类群体交汇融合的“熔炉”。

除了西伯利亚的丹尼索瓦洞和中国东北的哈尔滨,目前已发现的丹尼索瓦人遗迹还包括:

青藏高原(甘肃夏河白石崖溶洞):发现于1980年代的一块古人类下颌骨化石,2019年通过古蛋白分析被认定为丹尼索瓦人。测年显示其至少有16万年历史,是丹尼索瓦洞之外年代最早的丹尼索瓦人化石。该发现表明丹尼索瓦人早在中更新世晚期就已适应高海拔环境,在青藏高原繁衍生息。最新研究甚至将白石崖溶洞丹尼索瓦人的最晚生存年代推至距今约3万年前,显示他们在高原曾长期活动。

台湾澎湖列岛(“澎湖一号”下颌骨):2019年在澎湖水道发现的古人类下颌骨化石(约距今10万–19万年)。2025年的古蛋白研究证实其属于丹尼索瓦人,且为一名男性个体。澎湖位于东亚大陆架边缘,这一发现将丹尼索瓦人的分布范围扩展到西太平洋岛屿,表明他们可能具备跨越海洋或长距离迁徙的能力。

亚洲其他地区虽然尚无直接化石证据,但遗传学研究暗示丹尼索瓦人可能曾广泛分布于亚洲大陆。例如,在东南亚的一些洞穴沉积物中检测到丹尼索瓦人DNA信号,显示他们可能在现代人到达之前已在该区域生活。此外,有学者推测中国境内发现的某些中更新世古人类化石,如大荔人、金牛山人、华龙洞人、郧县人等,可能也属于丹尼索瓦人支系,只是需要分子证据确认。

上述发现表明,丹尼索瓦人对环境的适应能力极强。他们既能在寒冷的西伯利亚山地生存,也能在高海拔的青藏高原繁衍生息,还可能涉足温暖潮湿的东南亚岛屿。在文化方面,丹尼索瓦人与同时期的尼安德特人一样,使用石制工具并掌握了用火技术。在丹尼索瓦洞穴的考古层中,发现了大量石器和动物遗骸,年代可追溯至距今20万年前后。这些工具组合与尼安德特人的莫斯特文化相似,难以仅从石器类型区分是哪种古人类所制。值得注意的是,丹尼索瓦洞还出土了距今约4万年的装饰品(穿孔兽牙)和骨器,有学者认为这可能是丹尼索瓦人创造的早期“文化艺术”迹象。

龙人被确认属于丹尼索瓦人,具有重大的科学意义。

首先,这是人类首次将近乎完整的头骨化石明确归属于丹尼索瓦人。过去由于化石材料零散,丹尼索瓦人长期停留在基因层面的认识,如今通过哈尔滨头骨,我们终于得以一睹他们的真实面貌。这具头骨为建立丹尼索瓦人的形态学标准提供了关键参照,未来可以此为标尺去比对鉴定其他疑似化石。

其次,该发现填补了东亚中更新世人类演化的重要空白。龙人头骨年代约14–16万年前,处于直立人向智人过渡的关键阶段。它与东亚其他古人类,如大荔人、金牛山人等在形态上的相似性提示,这些化石可能都属于丹尼索瓦人支系。如果这一推测成立,那么丹尼索瓦人可能在东亚广泛存在,并与当地的直立人后裔及后来的智人发生互动,共同书写了该地区的人类演化史。

最后,龙人——丹尼索瓦人研究也展示了古人类学技术的巨大潜力。通过古蛋白和牙结石DNA分析,科学家成功破解了长期悬而未决的化石归属难题。这一成果表明,即使在传统DNA难以保存的情况下,仍可借助新兴技术获取宝贵的遗传信息。未来,随着技术的进一步发展,我们有望从更多化石中提取古DNA或蛋白质,从而重新评估许多已知人类化石的分类和演化位置。例如,付巧妹研究员就指出,对形态上类似龙人的其他头骨开展古DNA或蛋白分析将是努力方向,分子人类学与形态学的结合将大大厘清中更新世人类演化的混沌局面。

总之,龙人头骨的最新研究揭示了一个重要事实:此前被视作独立新种的“龙人”,其实就是长期神秘的丹尼索瓦人。这一发现让我们得以首次看清丹尼索瓦人的面容,并将其活动轨迹延伸到中国东北。在人类演化的宏大拼图中,龙人——丹尼索瓦人的新证据无疑补上了关键的一块。随着更多考古发现和技术手段的应用,我们对自身起源和史前“亲戚”的认识还将不断刷新。