文博信息

目前发现确认的秦代石刻文字

摘要: 秦始皇巡游七刻石即秦刻石。据《史记·秦始皇本纪》中记载,秦始皇于公元前221年统一六国后,数次出巡各地,群臣为歌颂其功德、昭示万代而所刻之石。刻石共有七处,分别称“绎山刻石”(公元前219年)、“泰山刻石”(公元前219年)、“琅邪刻石”(公元前219年)、“之罘刻石”(公元前218年)、“东观刻石”(公元前218年)、“碣石刻石”(公元前215年 ...

秦始皇巡游七刻石即秦刻石。据《史记·秦始皇本纪》中记载,秦始皇于公元前221年统一六国后,数次出巡各地,群臣为歌颂其功德、昭示万代而所刻之石。刻石共有七处,分别称“绎山刻石”(公元前219年)、“泰山刻石”(公元前219年)、“琅邪刻石”(公元前219年)、“之罘刻石”(公元前218年)、“东观刻石”(公元前218年)、“碣石刻石”(公元前215年)和“会稽刻石”(公元前210年)。故称“秦七刻石”、秦以后也称“秦七碑”。秦始皇去世后,秦二世于元年(公元前209年)出巡,又于每一刻石旁复刻诏书,并刻随从大臣姓名,以彰秦始皇成功盛德。

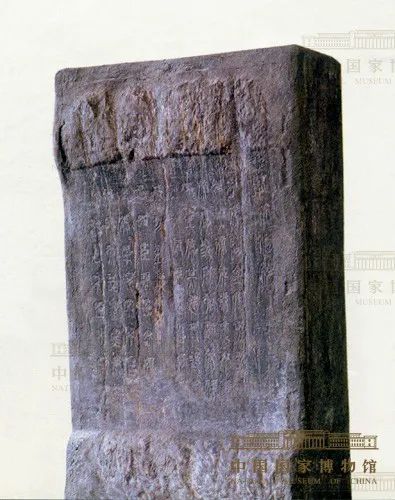

秦始皇巡游七刻石具有重大的历史价值和艺术价值,既是“书同文”这一伟大壮举的历史见证,又是统一全国的纪功丰碑和治理天下的政治宣言,也因此确立了“秦篆”在中国文字史上的地位,经二千余年的历史沧桑,由于人为破坏和自然侵蚀,七刻石只有《琅邪刻石》残碑84个字保留在国家博物馆。

琅琊刻石

(图片文字来源于中国国家博物馆)

现存残石为竖直的长方体,高132.2厘米、宽65.8~71.3厘米、厚36.2厘米

公元前219年,秦始皇第二次巡游,登临琅琊山(今山东省胶南市南)时,修琅琊台,勒石颂扬他统一中国的功绩。刻石书体为秦篆,传为随行廷尉李斯所书。《史记·秦始皇本纪》载有刻辞全文。此刻石本在山崖上,清代被人凿下保存,已成秦刻石存世的稀世珍品,是了解秦代统一事业的重要文献。

在琅琊刻石中,秦始皇热情歌颂了自己统一中国的丰功伟绩,强调了制定统一的法律制度作为办事的准则,重申了统一度量衡、统一文字以巩固国家统一的重要性。秦二世在补刻的诏书中则强调统一度量衡是秦始皇的功绩,并表示将统一度量衡的法令继续推行下去。

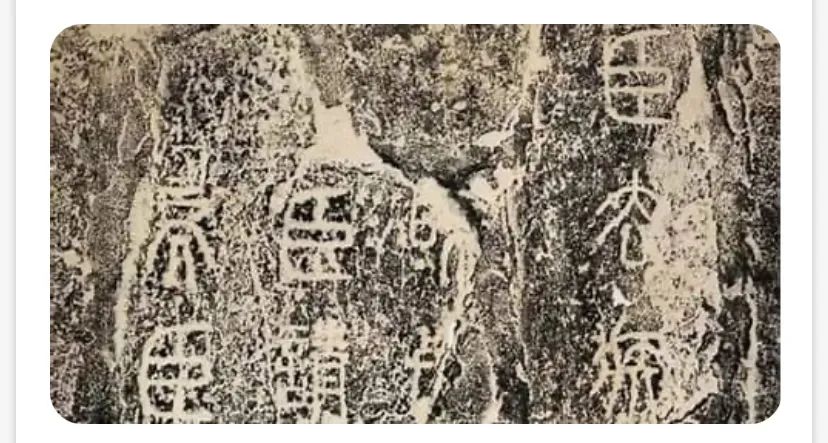

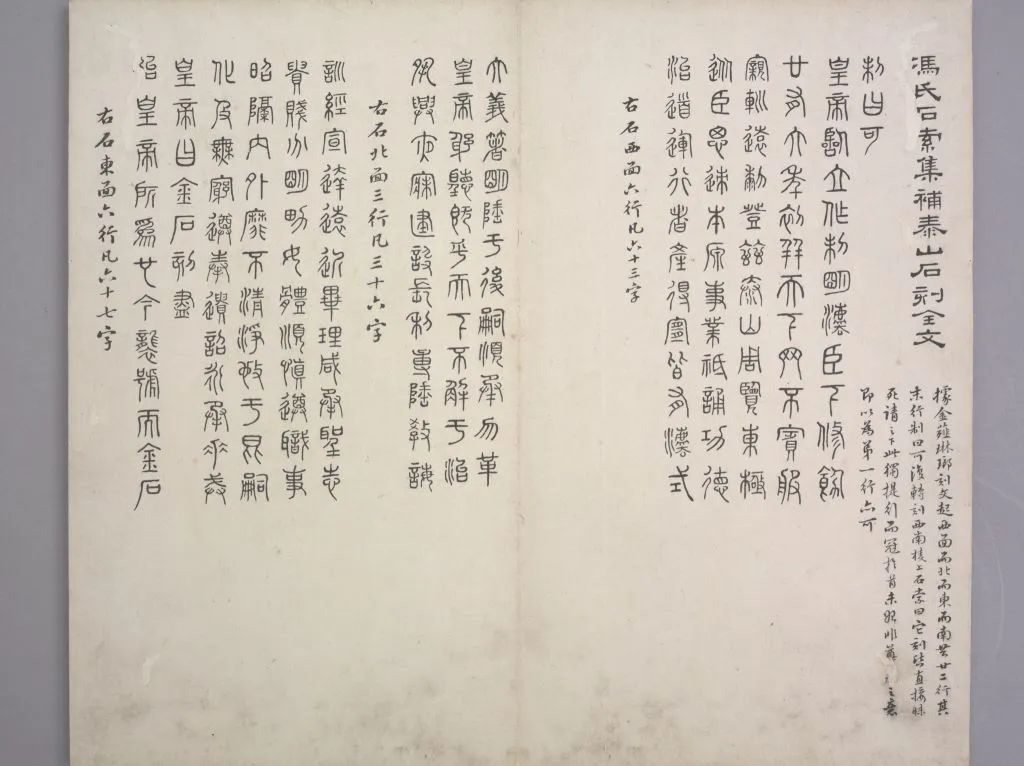

泰山刻石

原图

明拓本。廿九字本。石现存山东泰安泰山岱庙。

秦始皇二十八年(公元前219年)。传为李斯撰并书。字势细长,笔画匀称,起笔收笔及转折处圆劲,气势雄浑典雅。