文博信息

发现先秦“昆仑”所在地?青海“秦始皇遣使采药昆仑石刻”陷入真假争议

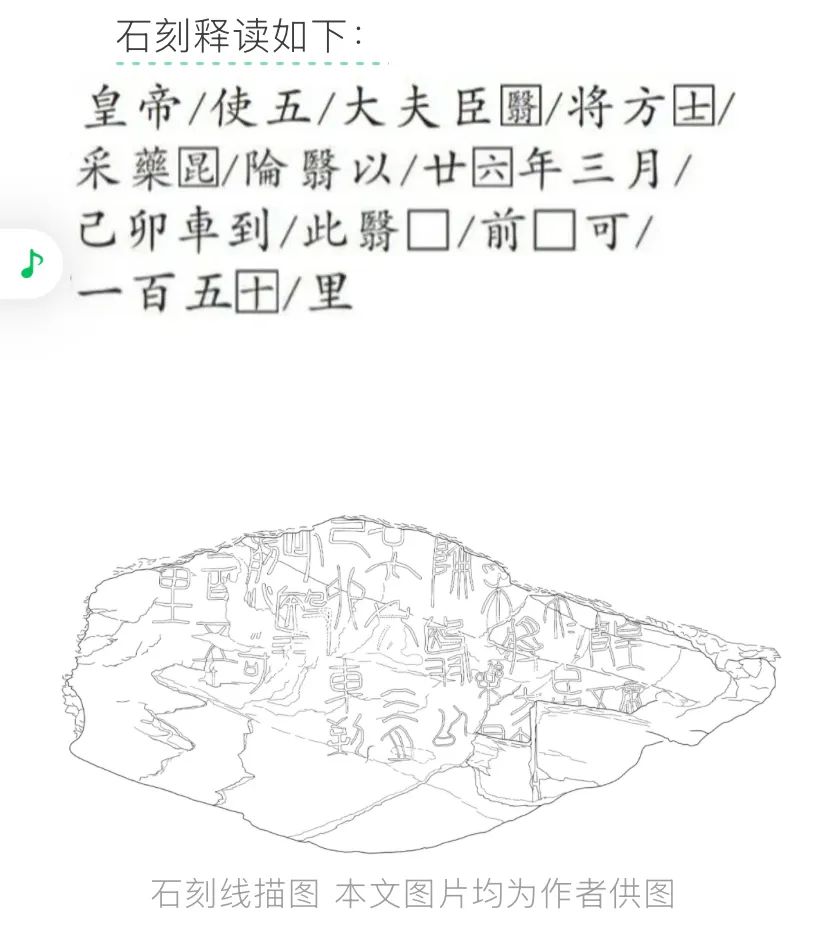

摘要: 6月8日,中国社会科学院考古研究所研究员仝涛在《光明日报》发表了一篇题为《实证古代“昆仑”的地理位置——青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻》的文章。 文章说在青海玛多县扎陵湖北岸发现了一处37字的秦代摩崖石刻。石刻内容记载了秦始皇廿六年(公元前221年),秦始皇派遣五大夫翳及一些方士,长途跋涉到青海昆仑山深处采摘长生不老药之事。 ...

6月8日,中国社会科学院考古研究所研究员仝涛在《光明日报》发表了一篇题为《实证古代“昆仑”的地理位置——青海黄河源发现秦始皇遣使“采药昆仑”石刻》的文章。

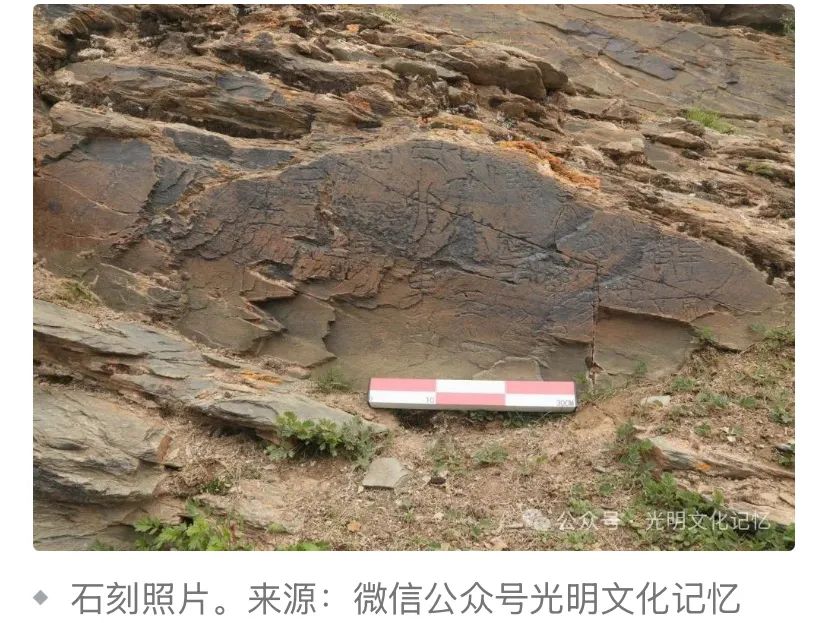

文章说在青海玛多县扎陵湖北岸发现了一处37字的秦代摩崖石刻。石刻内容记载了秦始皇廿六年(公元前221年),秦始皇派遣五大夫翳及一些方士,长途跋涉到青海昆仑山深处采摘长生不老药之事。文章认为,该石刻的内容及其所在地理位置,解决了国人千古争讼的关于“昆仑”“河源”的精确地望问题,也实证了隋唐时期的“唐蕃古道”在秦始皇时期已经打通了最为关键的环节。

石刻内容明确记载秦始皇派遣五大夫翳率方士“采药昆仑”,并标注行程终点为“前□可一百五十里”(约62公里外的星宿海)。如果此石刻真实性得到确认,将是目前发现的唯一原址保存的秦代刻石,也是青藏高原最早的文字遗存,具有以下几个突破性意义。

一是确认了先秦时期人们观念中“昆仑”的所在地。石刻位于海拔4300米的扎陵湖畔,南邻巴颜喀拉山脉。结合《山海经·西山经》“河出昆仑”及《禹贡》“昆仑之丘……河水出焉”的记载,考古团队认为此区域即先秦文献中的“昆仑神山”,星宿海则为黄河源头。

二是首次实证秦始皇遣使西行求仙药的史实,填补了《史记》等正史记载的空白。石刻中“五大夫”爵位、秦小篆字体及“陯”(昆仑异体字)等细节均符合秦代制度。

三是证明秦统一后中原政权已深入青藏高原腹地,将昆仑山与黄河源头纳入“中华文明精神空间”建构,比唐代“唐蕃古道”早约900年。

先秦时期“昆仑”兼具神话与地理双重属性。《山海经》描绘其为“帝之下都”,有“不死树”“瑶池”等仙境元素,不似人间之地。在《穆天子传》中昆仑大致位于陕甘到西域一带,但也不能确定具体位置。汉代张骞“凿空”后,汉武帝钦定于阗南山为昆仑。到清代,考据学派多主张祁连山为昆仑。总之,昆仑的意义和具体方位一直是一个谜。从古到今有很多种说法。此次发现的石刻第一次用实物证据将“昆仑”与巴颜喀拉山脉关联起来。

尽管考古团队宣称关于昆仑的“千古争讼终结”,但辛德勇、刘宗迪等学者提出了自己的质疑。

辛德勇指出,将神话地名与现代地理强行对应存在逻辑漏洞,先秦“昆仑”更可能是文化符号而非具体山脉。认为石刻可能是“今人伪刻”。他指出,石刻中的“皇帝”一词和“廿六年三月己卯”的时间与历史记载不符,质疑石刻的年代是否真正可以追溯到秦始皇时期。

北京语言大学文学院教授刘宗迪表示:“《史记》记载,秦始皇26年灭六国,始议帝号,称皇帝,这块刻石称五大夫26年3月到达河源,元代都实奉命探河源,4月从临夏出发,经四个月方到达河源,以此类推,秦人出发最晚当在始皇25年的冬天或者秋天,此时,嬴政还没有称皇帝号呢。远在黄河源的五大夫是如何提前预见到秦始皇称皇帝的。况且,河源地区气候寒冷,冬天冰天雪地,道路难行,沿途粮草供应更是问题,人马不被冻死也会饿死,所以元代的都实选了初夏四月出发,历经整个夏天,八月到达河源。秦代方士早不去晚不去,专门挑寒冬天气上路去河源采药,是去采冬虫夏草呢?还是去送死呢?”

不得不说学者们的质疑还是有理有据的。2020年发现该处石刻的青海师范大学地理科学学院博士生导师侯光良教授表示:石刻年代他偏向于元代或者清代,元代和清代国家实现统一的多民族国家,河源地区成为管辖的一部分,皇帝或者派人绘制地图,或者派官员祭祀河神,中央政府有现实需要。再加之河源地区风蚀强盛,过于久远难于保存。“当时还发现了石棺葬,我在朋友圈儿里把这个发现石棺葬这个事儿说了,因为这个石刻关系重大,没敢公开。”

此次发现虽引发了质疑,但也为“昆仑”地望研究提供了新线索。我们需注意到,神话地理的实体化是一个动态过程,要区分秦汉政治建构与早期神话原境。未来研究应整合多学科证据,避免单一文本或遗迹的过度解读。