文博信息

唐代民族融合与中华民族一体化发展

摘要: 中华文明的历史长河中,唐代是中华民族发展史上的重要阶段。唐朝统治者以开放包容的姿态构建了 “多元一体”的治理格局,在政治、经济、文化、社会等多个维度推动着中华民族共同体的早期形态发育,其民族政策和历史实践在客观上推动了中华民族共同体的早期形态形成,为后世多民族统一国家的构建奠定了基础。政治整合构建多元一体治理框架 (一)羁縻府州: ...

中华文明的历史长河中,唐代是中华民族发展史上的重要阶段。唐朝统治者以开放包容的姿态构建了 “多元一体”的治理格局,在政治、经济、文化、社会等多个维度推动着中华民族共同体的早期形态发育,其民族政策和历史实践在客观上推动了中华民族共同体的早期形态形成,为后世多民族统一国家的构建奠定了基础。

政治整合构建多元一体治理框架

(一)羁縻府州:因俗而治的制度创新

唐代以前,中原王朝对边疆民族地区的治理长期面临 “取之难以统治,弃之患生边鄙”的困境。唐太宗李世民以卓越的政治智慧开创了羁縻府州制度,在东起辽东、西至碎叶的广袤边疆地带,设立了856个羁縻府州。这些特殊行政单位“即其部落列置州县”,保留少数民族原有的社会组织、风俗习惯和统治机构,由本民族首领担任都督、刺史等职,且“皆得世袭”。

安西都护府和北庭都护府的设置堪称典范。贞观十四年(公元640 年),唐军平定高昌后,在天山南路设立安西都护府,统辖龟兹、于阗、疏勒、碎叶等“安西四镇”。这些地区的突厥、回鹘、粟特等民族首领,在接受唐朝册封的同时,继续管理本民族事务。朝廷通过“朝贡”“互市”“质子”等制度,将边疆纳入中央治理体系,形成“声教所暨,皆边州都督、都护所领”的层级管理格局。这种 “胡汉分治,因俗而治”的模式,既避免了强行推行中原制度引发的反抗,又通过“奉正朔、输职贡”的形式确立了中央权威,为政治认同的形成奠定了制度基础。

(二)和亲联姻:超越军事的情感纽带

唐代和亲政策在继承汉代传统的基础上,实现了从被动防御到主动建构的转变。终唐一代,共有 22 位公主或宗室女远嫁边疆民族,其中最具标志性的当属文成公主和金城公主入藏。贞观十五年(公元641 年),文成公主携带大量典籍、工匠、种子嫁与吐蕃赞普松赞干布,在逻些(今拉萨)建立小昭寺,传授中原历法、医药和农耕技术。开元年间,金城公主再度入藏,促成“唐蕃会盟”,确立 “和同为一家”的政治共识。

这些婚姻超越了单纯的政治联姻,成为文化交流的桥梁。弘化公主嫁吐谷浑可汗诺曷钵时,随行队伍中有专门的“医博士”“历博士”,将中原的天文历法和医学知识传入西北草原。和亲公主们带去的丝绸、瓷器、茶叶,不仅改善了边疆民族的生活,更将“天下共主”的观念融入边疆政权的认知体系。当吐蕃赞普自称“外甥”,唐朝皇帝称“舅”,这种“甥舅之盟”的关系建构,实质是将宗法伦理转化为政治认同,在情感层面拉近了中原与边疆的心理距离。

(三)胡汉共治:打破华夷之辨的官僚体系

唐代“胡越一家”的政治理念,集中体现在对少数民族人才的重用之上。贞观年间,突厥贵族阿史那社尔被任命为左骁卫大将军,率部平定高昌、龟兹,所部纪律严明,秋毫无犯,成为贞观名将。安史之乱中的中兴功臣李光弼,身为契丹族将领,统帅朔方军与郭子仪并肩作战,收复长安、洛阳,被封为临淮郡王。还有突厥人执失思力、回鹘王子药罗葛・胡特勒(赐名李茂勋)等等,据统计,唐代五品以上的少数民族官员多达 130 余人,涉及突厥、契丹、回鹘、吐蕃、粟特等多个民族。

这种“不分华夷,唯才是举”的政策,打破了魏晋以来“非我族类,其心必异”的传统观念。虽因粟特人安禄山叛乱而给这一政策蒙上阴影,但其从平卢兵马使一路升至范阳节度使的经历,恰恰反映了唐代官僚体系的开放性。这些现象共同构建了 “胡汉一体”的政治共同体意识,使边疆民族产生了对大唐的归属感。

唐代构建的“天可汗”理念也被后世王朝继承,辽太祖耶律阿保机自称“天皇帝”,建立南北面官制;元世祖忽必烈以“中国之主”自居,在《即位诏》中宣称“祖述变通”“稽列圣之洪规,讲前代之定制”。

经济互通编织跨区域交融网络

(一)丝绸之路:文明的连接纽带

唐代的安西、北庭都护府辖区最盛时达300万平方公里,使丝绸之路进入黄金时代。长安城西市作为国际贸易中心,聚集了来自粟特、波斯、大食的胡商,"胡姬酒肆" 成为盛唐开放的象征。丝绸之路上的驼铃,不仅运载着中原的绫罗绸缎、茶叶瓷器,更传递着文明的火种:波斯的马球游戏、印度的蔗糖制造术、阿拉伯的医药知识经此传入中原;中国的造纸术、火药配方、养蚕技术则通过中亚传向欧洲。

在天山北麓,回鹘商人用优质的突厥马换取中原的绢帛,形成 "茶马互市" 的早期形态。据《新唐书・回鹘传》记载,仅贞元年间,回鹘每年向唐朝输送马匹达10万匹,换取绢帛百万匹。这种经济互补性极强的贸易,使边疆民族与中原形成“你中有我,我中有你”的依存关系。粟特商团更是扮演了“文化使者”的角色,他们在敦煌建立聚落,修建祆教寺庙,同时将中原的儒家经典翻译成粟特文,促进了跨文化的理解与融合。

(二)边疆屯田:重塑地理的开发实践

为解决边疆驻军的粮食供应,唐代在河西走廊、河套平原、西域绿洲推行大规模屯田。开元年间,仅河西节度使辖区就有屯田99处,年收获粮食500余万石。这些屯田区采取“军屯与民屯结合,汉民与胡民杂居”的模式,来自中原的屯卒带来了先进的牛耕技术、水利灌溉工具,而当地突厥、吐谷浑等民族则传授了畜牧养殖经验。

屯田政策还引发了大规模的人口流动。据《旧唐书・地理志》记载,天宝年间,灵州(今宁夏灵武)、凉州(今甘肃武威)等边疆州郡的汉族人口占比超过 60%。这些移民与当地民族“逐水草而居,择膏腴而耕”,形成了“胡儿牧马山边草,汉将屯田天际头”的共生景象。经济利益的共享,使不同民族在生产实践中结成互助共同体,为社会层面的融合奠定了物质基础。

文化融合塑造多元一体的认同体系

(一)宗教包容:文明对话的舞台

唐代长安是名副其实的“世界宗教博物馆”,唐朝政府对各种宗教兼容并蓄,长安城中既有佛教名刹、道教道观,又有中亚和西亚地区流行的袄教、摩尼教 和景教等寺院。朱雀大街西侧的波斯寺(景教)供奉着耶稣像,《大秦景教碑》至今仍见证着早期基督教在中国的传播;崇仁坊的祆教祠里燃烧着圣火;大慈恩寺的玄奘正在翻译佛经;而道教宫观里的道士们则在炼制丹药。这种“各美其美,美人之美”的文化态度,使不同宗教信徒在长安和平共处,共同编织着中华文化的精神图谱。

(二)胡风盛行:审美范式的交融

唐代文学艺术深受胡风影响,音乐舞蹈领域,来自康国的胡旋舞风靡宫廷,杨贵妃善跳此舞,“左旋右转不知疲,千匝万周无已时”;龟兹乐舞中的五弦琵琶、箜篌等乐器,与中原传统乐器共同成为宫廷宴乐的标配。胡人的形象、胡姬的风情及命运、胡商的活动等,都成为唐朝诗人和小说家的重要题材。 并留下了许多佳句,有李白的“胡雏绿眼吹玉笛”,也有李端的“黄须康生酒泉客”等。 胡乐和胡舞在魏晋南北朝时期就传入中原地区,到了唐朝,由于宽松的政治环境,发达的经济文化,为胡乐和胡舞的盛行和发展提供了广阔的空间。十部乐是唐朝官方认可的音乐,其中有西凉乐、天竺乐、龟兹乐等八部来自西域。

服饰文化的胡化更是社会开放的标志。长安贵族流行穿戴“翻领胡服” “柘枝锦靴”,女性以戴“胡帽”、穿“回鹘装” 为时尚。这种对外来文化的主动吸纳,并非简单的模仿,而是经过改造的创新:胡服的紧身窄袖与汉服的宽衣大袖相结合,形成新的审美范式。

(三)语言文字:跨越族群的交流媒介

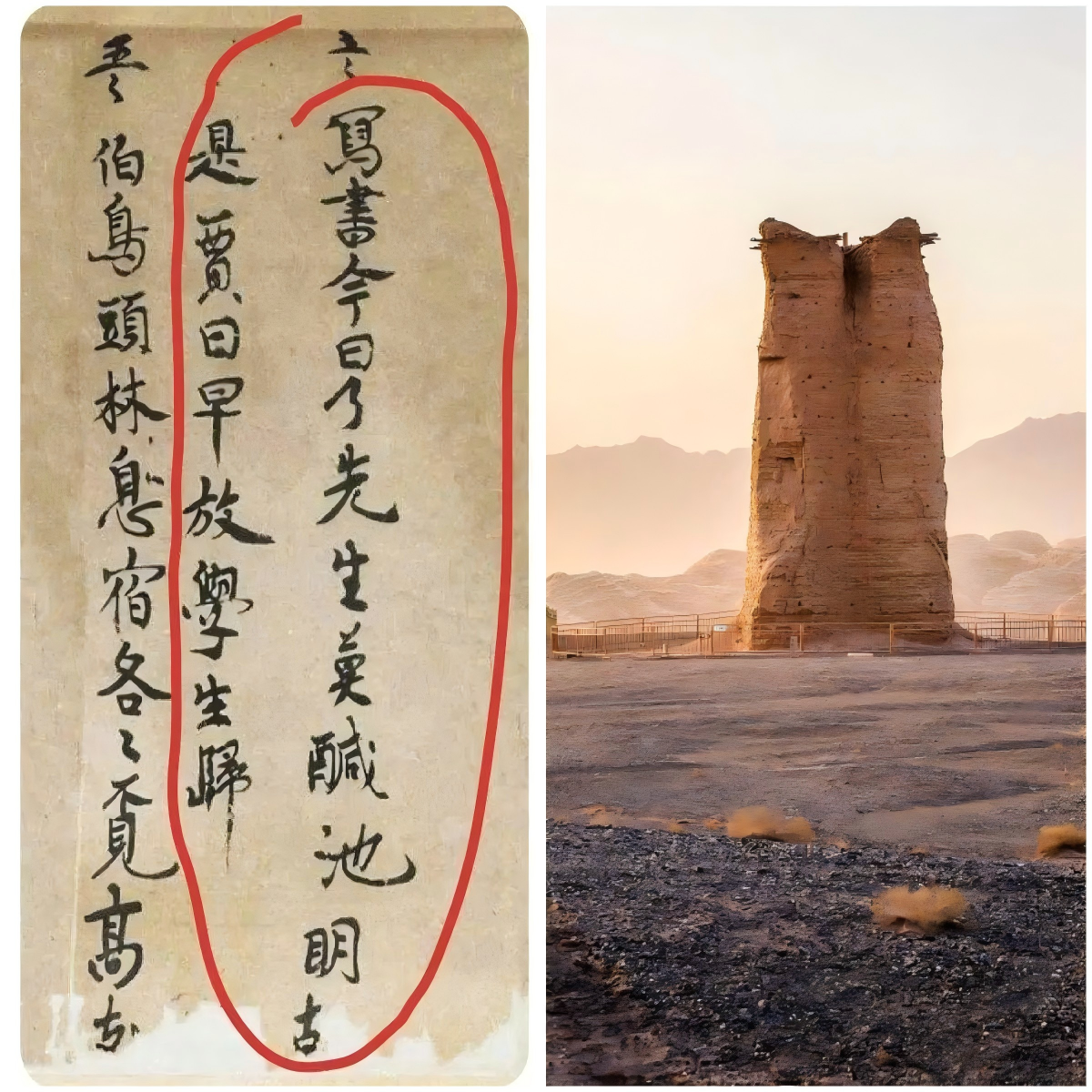

中原经典文献作为中华文明的核心载体,在唐代边疆得到广泛传播。1967年,在吐鲁番阿斯塔那墓出土了数幅纸质长卷,主要抄写的是《论语·郑氏注》。卷末题记显示抄写者是一个叫卜天寿的学童。有意思的是,卜天寿在抄写《论语·郑氏注》时,还在卷末附上了一首打油诗:写书今日了,先生莫醎池(嫌迟),明朝是贾(假)日,早放学生归。寥寥几句诗文,这个下笔有错字、盼着先生早下课的顽皮小学童形象跃然纸上。

隋唐时期的西域,这种儒家经典进课堂的现象并不鲜见。贞观十四年(640年),唐在高昌地区置西州,设立了一套完整的中原管理制度,教育制度自然也与中原“并轨”,当时唐朝在高昌地区开办与中原地区相同的州学、县学、乡学。从这一地区发现的唐经学注解《正义》和《唐经义〈论语〉对策残卷》等文书,说明当时的西域学子已可以参加朝廷科举取士。

弱化族群界限的生活实践

唐代长安、洛阳等大都市呈现“天下之中心,万国之辐辏”的景象。据考古发现,长安西市周边的醴泉坊、布政坊聚居着大量粟特人,他们建立祆教祠堂,保留胡商聚落,但又逐渐接受汉式生活:康氏家族墓出土的唐三彩俑,既有胡服骑马俑,也有汉服文官俑,显示出代际之间的文化适应。在边疆城市如营州(今辽宁朝阳),契丹、奚、汉族杂居,形成“胡汉一家,风俗混一”的社会景观。

婚姻是族群融合最直接的体现。在长安,汉族官员与胡族女子通婚屡见不鲜,宰相李林甫的妻子即为突厥阿史那氏;在敦煌,粟特人康艳典家族与汉族窦氏、曹氏联姻,形成“华戎杂处,婚烟相通”的局面。这种血缘的交融打破了“华夷有别”的壁垒,催生了新的社会身份—他们既是某一民族的成员,更是“唐人”共同体的一分子。

安史之乱作为唐代民族政策的转折点,暴露出羁縻府州制度过度依赖边疆首领的弊端。叛乱平定后,唐朝对胡人采取了一定的防范措施:代宗罢除“萨宝”官职,限制祆教传播;德宗时期,禁止胡商穿汉服、娶汉女。但这种政策转向并未逆转融合趋势,来华胡人很多都逐渐融入了中华民族之中。前面文章也有涉及:《波斯正统在中国?兼说考古发现波斯国教——祆教遗存》

历史实践证明,中华民族共同体的形成,是政治智慧、经济纽带、文化认同、社会互动共同作用的结果;中华民族共同体的生命力,源于“海纳百川,有容乃大”的精神传统。唐朝虽已过去千年,但依然可以为我们构建各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展的美好未来提供历史镜鉴。