文博信息

禹都阳城——河南登封王城岗遗址

摘要: 登封王城岗遗址位于河南省郑州市登封市告成镇西北部,地处颍河与五渡河交汇的台地上,北依嵩山,南望箕山,地理环境优越。 该遗址的考古工作始于20世纪50年代,1976年至1981年的首次大规模发掘发现了面积约1万平方米的龙山文化晚期小城,并出土了夯土建筑、奠基坑及青铜器残片等遗存。2002年至2005年,发现了面积达30万平方米的龙山文化晚期大城,进一步 ...

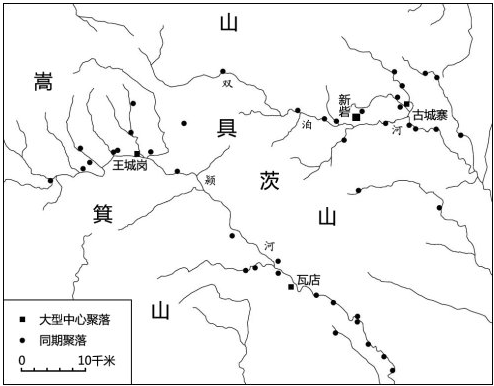

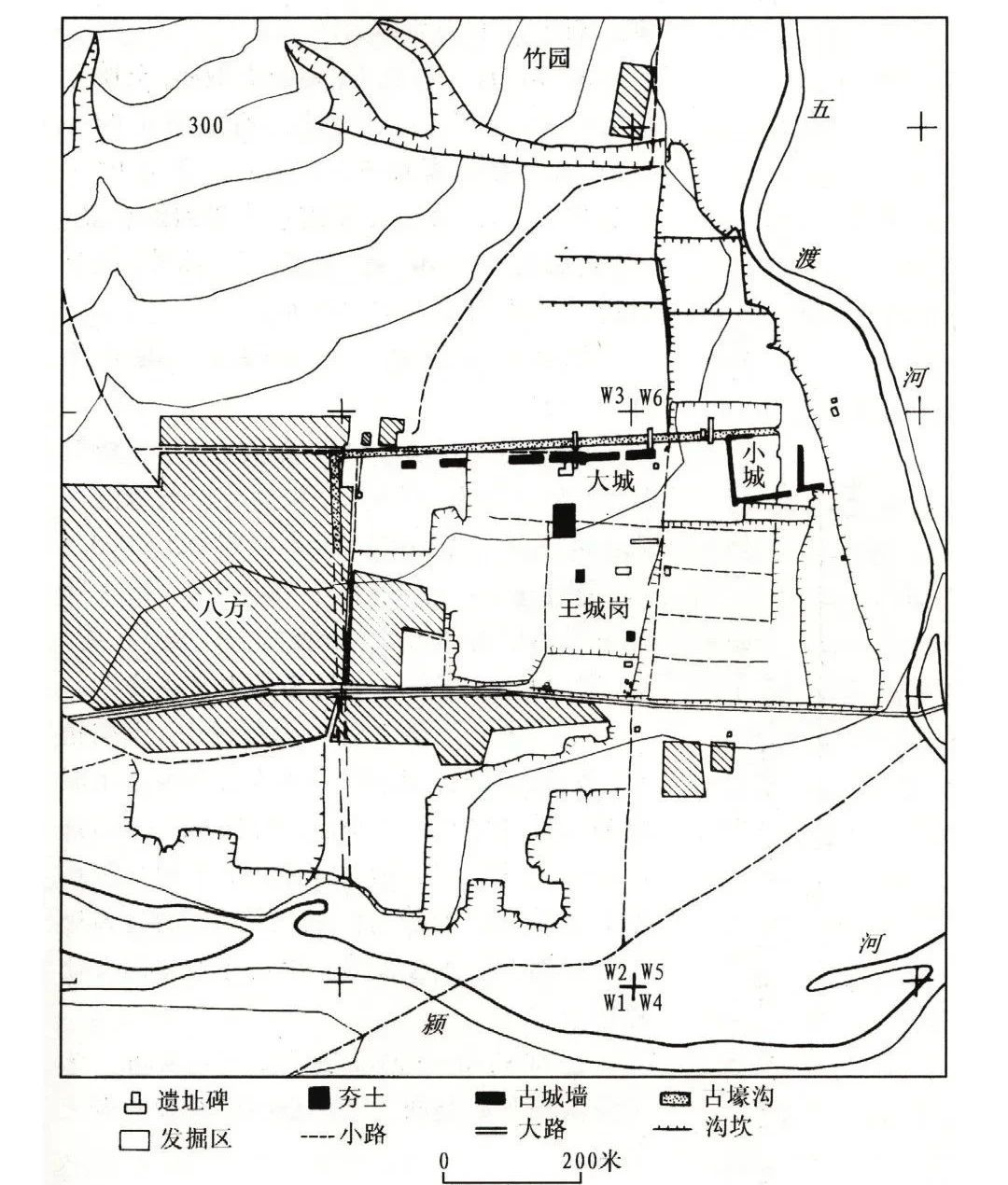

登封王城岗遗址位于河南省郑州市登封市告成镇西北部,地处颍河与五渡河交汇的台地上,北依嵩山,南望箕山,地理环境优越。

该遗址的考古工作始于20世纪50年代,1976年至1981年的首次大规模发掘发现了面积约1万平方米的龙山文化晚期小城,并出土了夯土建筑、奠基坑及青铜器残片等遗存。2002年至2005年,发现了面积达30万平方米的龙山文化晚期大城,进一步确立了王城岗遗址在早期夏文化研究中的关键地位,目前是中华文明探源工程的核心遗址之一。

“禹都阳城”是中国古代文献中反复提及的夏王朝起点。大禹作为中华民族的治水英雄和传说中夏王朝的开创者,他的都城“阳城”的确切位置一直是历史学家与考古学家孜孜探寻的目标。

历史文献中的“禹都阳城”

关于阳城,古代文献中多有提及:

《世本》记载:“禹居阳城”。

《孟子·万章上》记载:“昔者舜荐禹于天,十有七年,舜崩。三年之丧毕,禹避舜之子商均于阳城,天下之民从之”。

《史记·夏本纪》及《世本》记载:“禹辞避舜之子商均于阳城”。

《史记·封禅书》正义引《世本》:“夏禹都阳城,避商均也”。

皇甫谧《帝王世纪》记载:“夏后居阳城”。

这些文献都明确记载了大禹居住在阳城,并以阳城为都城建立了夏朝,这也是我们都熟知的关于夏王朝的基本信息。

阳城的地理位置考证

阳城的具体位置在历史上存在不同的说法,有人认为在颍川(今河南登封),有人认为在晋南(今山西),还有人认为在陈留浚仪(今河南开封)等。

但是,目前的考古发现和历史研究更倾向于阳城是今河南登封市告城镇的王城岗遗址。登封告成镇在唐代因武则天封禅嵩山而更名为“告成”,取“大功告成”之意,它的原名至少从春秋战国起就是“阳城”,《史记•郑世家•韩世家》与《六国表》载:韩文侯二年(公元前358年)“韩伐郑,取阳城”,这里郑国的阳城就在登封告成镇,这是有关于阳城具体地理位置最早的记载。

清代杜炳撰写的《四书图考•阳城箕山考》集中对阳城的地理位置有过总结:孟子集注曰:阳城、箕山之阴,皆嵩山下深谷中可藏处也。四书释地曰:阳城,山名。汉颍川有阳城县,以山得名。洧水所出,唐武后改曰告成,后又曰阳邑。五代周省入登封,故此山在今登封县北三十八里,去嵩山几隔三十里,安得即云嵩山下之深谷与箕山为嵩高之北。而张守节云:箕山一名许由山,在洛州阳城县南三十里。括地志遂云:阳城县在箕山北十三里。守节又云:阳城县在嵩山南二十三里。括志地遂云:嵩山一名外方山,在洛州阳城县西北二十三里。足互相证明,断断其非一山也。集注误由赵氏。按史记夏本纪,益让帝禹之子启而辟居箕山之阳,与孟子箕山之阴异。说者曰:箕字误,本是嵩字。嵩山之阳,即箕山之阴山南曰阳,北曰阴。其不曰阳城之阳,而曰嵩山之阳,举至高者言之。

考古发现

一、从“小城”到“大城”的突破

1951年,河南省文物保管委员会进行文物调查时发现了告成八方遗址(即后来的王城岗遗址)。

1959年,著名考古学家徐旭生开启“夏墟”调查,在王城岗遗址调查时,他根据陶片、石器等遗存判断,此地可能是龙山文化至商周时期的重要聚落。随后写成的《1959年夏豫西调查“夏墟”的初步报告》中,他探讨了阳城地望与夏禹的关系,认为“崇伯鲧”的封地就在嵩山一带,禹作为鲧的继承人,定都在这一带顺理成章。

1975年,安金槐团队开始在在王城岗遗址进行发掘工作,经过几年的工作,发掘出两座东西并列的龙山文化晚小城。东城因五渡河冲刷损毁严重,西城保存较完整,面积约1万平方米。城墙基槽内发现奠基坑,其中埋有人骨,推测为祭祀或建筑仪式遗存。虽然这一发现引发学界轰动,但因规模较小,与“都城”地位严重不符,对于能否视为禹都阳城,大部分人还是持怀疑态度。

2002——2005年,北京大学与河南省考古院联合勘探,发现一座面积达34.8万平方米的龙山文化晚期大城,外围环绕护城壕。大城中部发现大型夯土基址群和祭祀坑,出土玉琮、白陶等高等级遗物。碳十四测年显示城墙的年代上限不晚于公元前2100—前2055年或公元前 2110—前 2045年,下限不晚于公元前2070—前2030年或公元前2100—前2020年,取其中值约为公元前2055年,与夏朝建立时间(约前2070年)高度契合。

二、阳城陶文现世

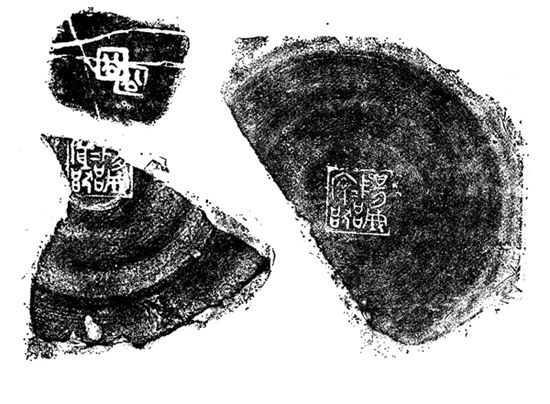

登封告成镇不仅是先秦时期文献中的阳城故地,还有考古发现的文字佐证,考古人员在王城岗春秋战国城址内中发现了印有‘阳城’“阳城仓器”的陶文戳记,这就从考古实证的角度证明了这里是就是先秦时期阳城所在地,但也有一些学者认为春秋战国时期的阳城遗址不足以证明夏朝初期的历史。

不过,我国的地名传承一般都有很强的连续性,不会随意变更,有不少地名连续使用达两千年以上,比如“邯郸”“临淄”“成都”等,除了我们熟知的这些大城市地名延续至今,就是很多小地方的地名都延续了两千多年的漫长岁月,比如家乡垣曲县,这个名字来源于秦代的“垣县”、战国初期的“王垣”、商周时期的“亘”方,曾经的治所阳壶城,本春秋时期的瓠丘邑,瓠通“壶”,汉代以后称“阳壶” ,现今县城原是皋落镇地盘,“皋落”一名来源于春秋时赤狄的一支——东山皋落氏,延续至今至少也有两千余年的历史了。先秦离夏也就一千余年,“阳城”之名沿袭下来也是合情合理。

学术共识与争议

总之,支持“禹都阳城”的主要依据有:

一是时空吻合。大城年代与文献中的夏初纪年一致,地理位置符合文献中“嵩山之阳,箕山之阴”的描述。

二是聚落面积符合都城地位。大城的规模、高等级遗存及防御体系表明其具备都城功能。

三是文献可以与考古发现相互印证。战国阳城与龙山城址共存一地,从地名延续性上看,极有可能是禹之阳城。

但也有不少人持怀疑态度,因为尚未发现确凿的夏代文字直接证明大禹居此;与二里头遗址相比,王城岗大城无论规模还是遗存的等级都相差甚远,其是否大禹之都仍需深入探讨。

尽管目前仍有争议,但王城岗遗址作为早夏核心遗址的地位已获得了广泛认可。未来随着考古研究工作的进展,“禹都阳城”之谜或将最终揭开。但无论结果如何,王城岗都已以其厚重的历史积淀,为中华文明探源提供了实物佐证。