文博信息

夏都之谜:二里头遗址到底是河南城还是斟鄩城?

摘要: 自1959年徐旭生发现二里头遗址以来,关于其是否为夏朝都城、具体对应哪座历史文献中的城址,学术界争议不断。目前的主要有两种观点:一认为二里头是夏桀末年的都城“河南城”,另一则主张其为横跨夏朝早中晚期的“斟鄩城”。文献中的斟鄩和河南城 一、文献中的斟鄩 斟鄩始建于夏朝早期,根据《竹书纪年》记载,夏朝太康、后羿和末代夏王夏桀,曾长期定都斟 ...

自1959年徐旭生发现二里头遗址以来,关于其是否为夏朝都城、具体对应哪座历史文献中的城址,学术界争议不断。目前的主要有两种观点:一认为二里头是夏桀末年的都城“河南城”,另一则主张其为横跨夏朝早中晚期的“斟鄩城”。

文献中的斟鄩和河南城

一、文献中的斟鄩

斟鄩始建于夏朝早期,根据《竹书纪年》记载,夏朝太康、后羿和末代夏王夏桀,曾长期定都斟鄩。

《史记正义》引《汲冢古文》称:“太康居斟寻,羿亦居之,桀又居之。”

今本《竹书纪年》:“帝癸,一名桀。元年壬辰,帝即位,居斟鄩。三年,筑倾宫,毁容台。畎夷入于岐以叛。”

文献中对斟鄩地理位置的描述,有价值的主要有以下几条:

《史记·吴起列传》描述夏桀之居“左河济,右泰华,伊阙在其南,羊肠在其北”

《逸周书·度邑》进一步明确“自洛汭延于伊汭,居易无固,其有夏之居”,这一地理框架覆盖了洛阳盆地的范围,明确表明夏人活动的中心区域为伊洛盆地。

更为具体的地理方位只有唐代的《括地志》里有记载,里面说:“故寻城在洛州巩县西南五十八里,盖桀所居也。” 巩县老城在今巩义市老城村。

二、文献中的河南城

按今本《竹书纪年》记载:“帝癸,一名桀。元年壬辰,帝即位,居斟鄩。”“(帝癸)十三年,迁于河南。初作辇。从竹书纪年的叙事逻辑来看,斟鄩和河南应当是两个地点。

关于河南城的具体位置,文献中没有有价值的线索,但位于伊洛盆地是没有问题的。

二里头遗址是斟鄩吗?

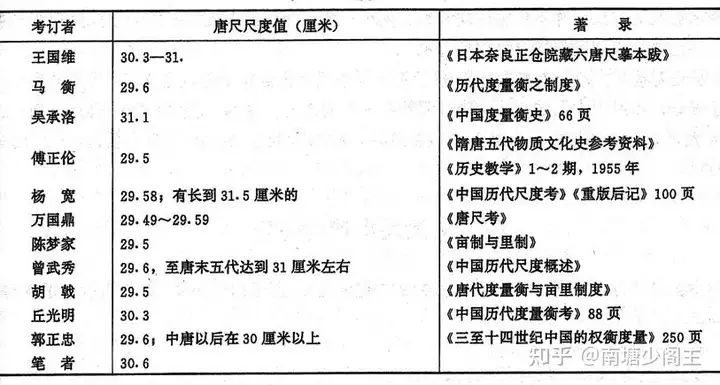

按《括地志》记载斟鄩位于巩县西南五十八里,唐制一里大概为450米,约合今天的52.2里。具体计算如下:

按照唐尺的计算方式,

1唐尺≈30厘米

唐代1步=5尺, 1里=300步

1唐里≈30*5*300≈450米

也就是说1唐里≈0.9里

58里*0.9=52.2里

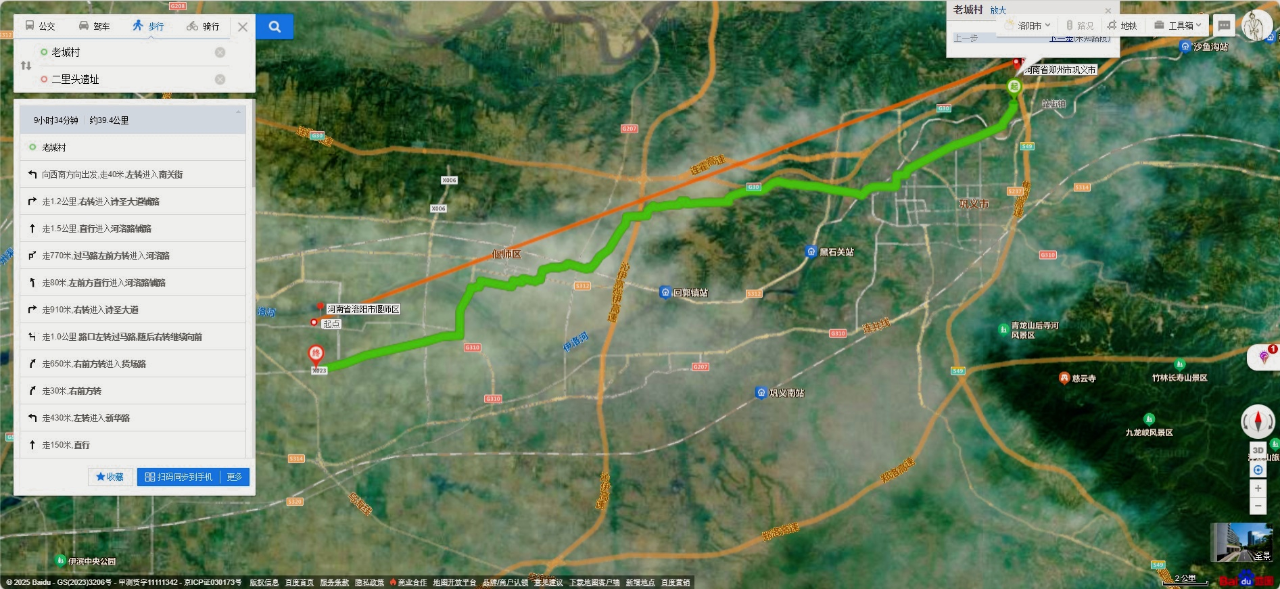

(二里头遗址到巩义老城村,地图上的直线距离为34公里,步行的最近距离约为39.4公里)

按《括地志》巩县西南58.2里的话,约为现在的26.1公里。而从地图上看,今天的二里头遗址到巩义老城村,直线距离都有34公里,沿最近道路步行的距离约为39.4公里。古人所说的距离一般是指沿道路步行的距离而非直线距离。因此,按39.4公里,换算成唐制为39.4*2/0.9≈87.6里,和《括地志》记载的58里差了将近30里。

二里头遗址作为斟鄩的话还有一个硬伤,那就是二里头遗址的年代约为距今3750—3500年,和“太康居之”的文献记载不符,太康的生活年代大约在距今3978年至3974年之间,时间上查了200年。而且第一期的遗址面积只有约100万平方米,也没有发现宫殿遗存,看不出有王都气象。

因此,郑慧生、尹松鹏等学者认为斟鄩应当不是二里头遗址,二里头遗址应当是夏桀所迁的河南城。斟鄩当在偃师市山化镇孙家湾一带,而不是现在的二里头遗址。

如果二里头遗址不是斟鄩,那斟鄩最有可能在哪里?

按照目前的考古探查,伊洛盆地二里头文化遗址规模第二大的是稍柴遗址。

稍柴遗址位于现巩义市西南10公里的芝田镇稍柴村及小訾殿村,北面临伊洛河,坞罗河从遗址东南向西北流入伊洛河,遗址即在坞罗河与伊洛河交汇的台地上。稍柴村附近和斟鄩有关的地名不少,有鄩溪、上鄩(南鄩)、下鄩(北鄩)等。

从唐代的巩县(巩义老城村)到稍柴的步行距离为16.6公里,换算成唐制为16.6*2/0.9=36.9里,不符合《括地志》中58里的记载。

不过稍柴遗址最大的不足还是它位于伊洛河之南,不符合文献中“居易(阳)无固”也就是位于伊洛河之北的描述。因此,尹松鹏认为斟鄩应该在紧邻稍柴的“北至偃师市山化镇区域,南至巩义市回郭镇罗庄”一带。不过目前考古工作者并未在那里发现二里头文化大型遗址。

图片来自:《二里头遗址与夏桀末都河南城》尹松鹏 杨 华

分析来看,不论把稍柴遗址作为斟鄩还是把二里头遗址最为斟鄩,都和文献记载不能完美对应。但无论二里头遗址是河南城还是斟鄩城,其作为中国最早广域王权国家都城的地位无可争议。从绿松石龙形器到多网格式城市规划,从规模宏大的宫殿到大型青铜冶铸作坊,二里头遗址不仅见证了一个王朝的辉煌,更奠定了中华文明“多元一体”的基石。