文博信息

意大利团队在金字塔下方发现“地下城市”,是真的

摘要: 金字塔作为古埃及文明的象征,其建造工艺之精湛、规模之宏大,即便在科技高度发达的今天,依然令人惊叹不已。以胡夫金字塔为例,它高136.5米,用230万块石料堆砌而成,大小不等的石料重达1.5吨至160吨,总重量约为684万吨,几乎心的巨石体!据估测,需要10万人用20年的时间才能完成。如此庞大而精密的工程,古人究竟是如何建造的?这始终是萦绕在考古学家 ...

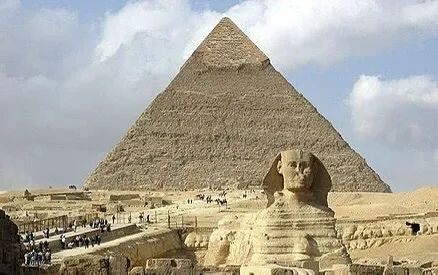

金字塔作为古埃及文明的象征,其建造工艺之精湛、规模之宏大,即便在科技高度发达的今天,依然令人惊叹不已。以胡夫金字塔为例,它高136.5米,用230万块石料堆砌而成,大小不等的石料重达1.5吨至160吨,总重量约为684万吨,几乎心的巨石体!据估测,需要10万人用20年的时间才能完成。如此庞大而精密的工程,古人究竟是如何建造的?这始终是萦绕在考古学家和历史学家心头的未解之谜。

除了其建造方式让人困惑,关于金字塔内部隐藏的秘密也一直是人们津津乐道的话题。有人猜测金字塔是外星人遗留在地球上的杰作,也有人认为金字塔内部蕴含着某种超越现代科学认知的能量。这些传说和猜测虽然缺乏确凿的证据,但却从侧面反映出金字塔所具有的独特魅力和神秘感。

2025年3月,又一个关于金字塔的爆炸性消息传出:意大利与英国联合研究团队宣称,通过卫星雷达技术发现埃及吉萨金字塔群下方存在一座“地下城市”,其规模之大、年代之久远甚至可能“改写人类文明史”!

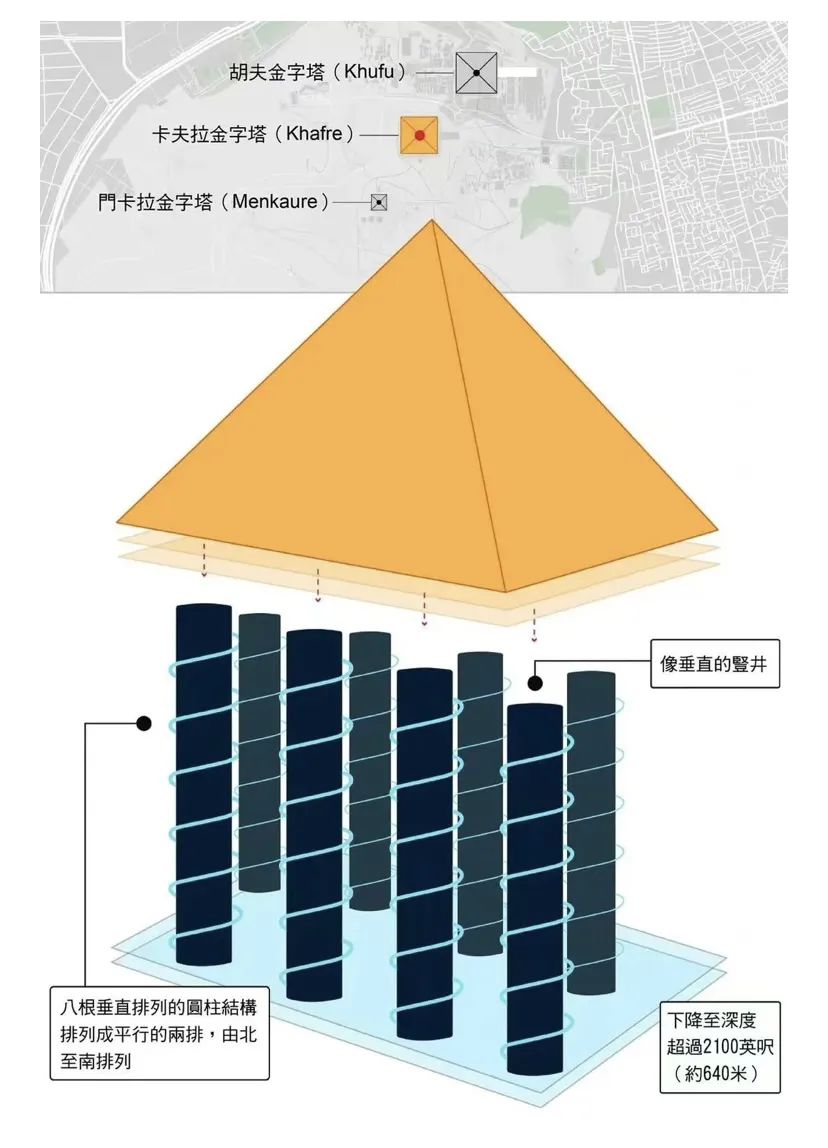

研究团队通过两颗距地约676公里的卫星向哈夫拉金字塔发射雷达脉冲,声称在金字塔基座下方约640米处发现了巨大人工建筑结构,包括:

巨型石灰岩平台面积相当于金字塔基座,内含两个长宽80米的矩形房间;

螺旋竖井网络:8条直径10-12米的圆柱形竖井,深度超过650米,井壁呈螺旋阶梯状;

深层水系与未知空间:竖井末端连接地下水流系统,并延伸至地下1.2公里处,出现“复杂发光体”等异常现象。

团队解释称,这些结构可能用于支撑金字塔重量,或与古埃及传说中的“记录大厅”相关!传说中,这个神秘空间保存着史前文明的智慧。为验证数据可靠性,他们还采用双卫星交叉验证技术,强调“信号反射完全一致,排除了误判可能”。

尽管研究团队描绘的画面令人震撼,但学术界普遍提出三点质疑:

1. 技术手段是否可行

雷达考古专家劳伦斯·科尼尔斯指出,现有探地雷达在干燥沙质土壤中的有效探测深度通常不超过30米,而该团队声称穿透了千米地层,“这就像用普通手电筒照亮深海,结果显然不可信”。即便使用更先进的合成孔径雷达(SAR),其穿透能力也难突破百米级。

2. 历史时间线矛盾

团队推测地下结构可能属于3.8万年前的“史前文明”,但这一时期人类尚处于旧石器时代,以洞穴群居为主,缺乏建造复杂城市的能力。埃及前文物部长扎希·哈瓦斯直言:“这不仅是伪科学,更是对古埃及文明的亵渎!”

3. 研究方法不透明

该研究未经过同行评审,且未公开原始数据与分析软件,仅通过发布会展示成果。科尼尔斯批评其“像魔术师表演,只展示结果却隐藏手法”。此外,团队成员科拉多·马兰加曾涉足UFO研究,其学术背景也引发不少争议。

埃及政府对这一发现保持谨慎态度。最高文物委员会明确表示,尚未批准任何针对哈夫拉金字塔的挖掘许可,强调“需更多实地证据支持”。然而,埃及近年积极拥抱科技考古——例如利用μ子成像技术发现胡夫金字塔内的隐藏通道,或通过AI分析卫星图像定位古代尼罗河支流。这些成功案例显示,埃及并非排斥技术创新,而是要求学术规范与实证支撑并重。

传说与现实的交织

这场争议之所以引发全球热议,离不开古埃及神秘传说的推波助澜。从希罗多德笔下的“地下城”,到斯芬克斯雕像下的“亚特兰蒂斯图书馆”,再到《亡灵书》中描述的“神祇居所”,金字塔始终承载着人类对未知的想象。研究团队甚至将发现与“阿蒙提大厅”传说关联,称其布局与文献“惊人相似”。这种科学与神话碰撞的描述,既激发了公众的好奇心,也模糊了实证与推测的边界。

目前,“地下城市”仍是一个未被证实的假设。若未来通过针对性挖掘证实其存在,或将彻底颠覆人类对古埃及乃至史前文明的认知;若证伪,则再次警示我们:尖端技术虽能拓展探索边界,却需以严谨学术为基石。正如埃及考古学家阿尔曼多·梅所言:“在沙漠中,每一粒沙都可能隐藏真相,但唯有科学与耐心能将其筛出。”

这场争议的终章,或许要等到2025年研究团队承诺的进一步探测结果,但无论如何,它已为考古学与公众科普上了一堂生动的“批判思维课”。警告我们,在保持好奇心和探索欲的前提下,一定要秉持科学态度和严谨的原则。否则任何结论都是站不住脚的。