文博信息

四川大邑县高山古城——黄河文明向西南地区乃至东南亚扩张的历史见证

摘要: 大邑县高山古城遗址是成都平原迄今发现的最早史前城址之一,位于成都平原西南边缘(今大邑县三岔镇),总面积约34.4万平方米,平面呈梯形,东西长632米,南北宽544.5米。 考古学家在城墙解剖中确认其筑城年代早于宝墩文化其它城址,是成都平原自上世纪90年代中期以来陆续发掘的8座史前时期古城中,发现最晚但年代最早的一座,处于宝墩文化的较早时期,是 ...

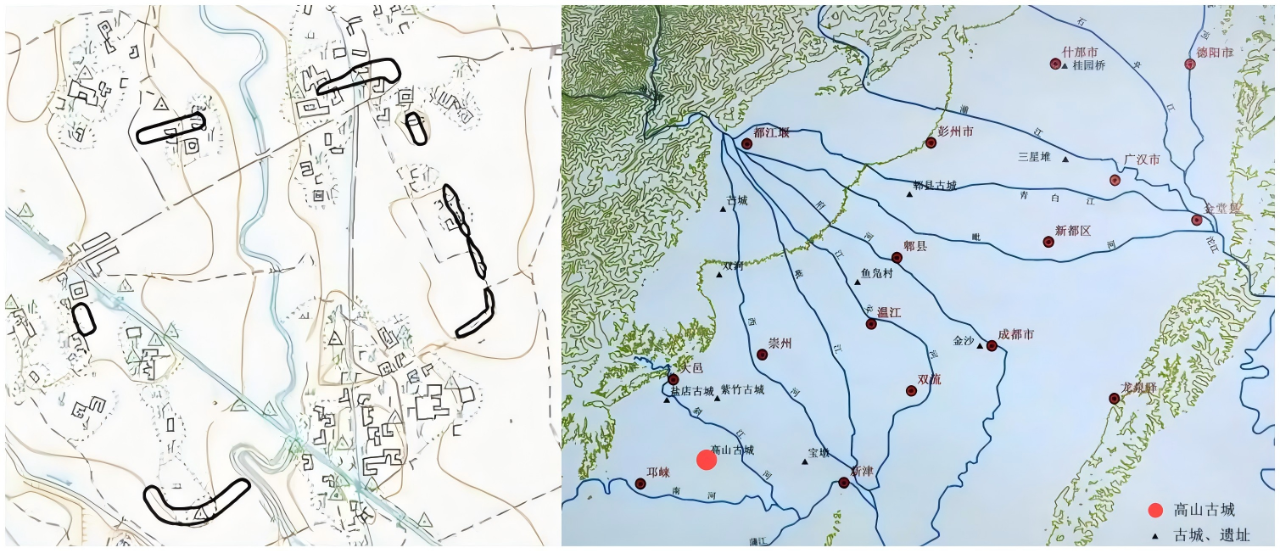

大邑县高山古城遗址是成都平原迄今发现的最早史前城址之一,位于成都平原西南边缘(今大邑县三岔镇),总面积约34.4万平方米,平面呈梯形,东西长632米,南北宽544.5米。

考古学家在城墙解剖中确认其筑城年代早于宝墩文化其它城址,是成都平原自上世纪90年代中期以来陆续发掘的8座史前时期古城中,发现最晚但年代最早的一座,处于宝墩文化的较早时期,是成都平原史前聚落向城市文明过渡的重要节点,为探索古蜀文明起源提供了关键实证。

主要考古发现

一、成都平原迄今最早最完整的史前墓地

高山古城遗址发掘出了116具人骨,是成都平原迄今发现的最早、保存最完整的新石器时代人骨资料,为研究古蜀人来源提供了宝贵证据。这些遗骸年龄跨度从婴儿到45岁以上成年人,葬式包括仰身直肢、俯身屈肢等非正常形态。在清理的墓葬中,均为竖穴土坑墓,没有葬具,且均为单人墓穴,一人一坑;考古队员还发现,墓地中成人墓葬仅占了一小部分,儿童墓和婴儿墓占多数,可能与未成年阶段的高死亡率有关。

值得注意的是,这些人骨中有十余具存在上颌侧门齿拔除现象,这是长江上游地区最早的拔牙案例,也是中国新石器时代同类现象地理位置最西端的记录。遗址中未成年人墓葬没有发现有拔牙现象,推测拔牙可能具有成人礼的作用。

二、城墙

城墙解剖显示其采用斜坡堆筑工艺,墙体基底宽度达20-30米,现存高度1.5-4米,壕沟系统从宝墩文化延续使用至汉代。斜坡堆筑工艺在成都平原的史前城址中普遍存在,这种基底宽度很大,高度相对比较矮的城墙不同于中原地区的夯土版筑城墙,而与长江中游石家河文化的城墙相似,其核心功能是应该是防洪而非军事防御。成都平原地势低洼、河网密布,斜坡结构能有效分散洪水冲击力,同时通过内外坡面导流减缓水势。

三、奠基现象

在西南城墙夯土层下发现儿童人祭坑,坑内人骨呈侧卧屈肢状,四肢紧贴躯干,推测与城墙建造的宗教仪式有关。

四、动植物遗存

浮选分析显示,农业以稻作主导,辅以粟、黍旱作,同时存在少量大豆栽培。植物遗存中鉴定出6233粒炭化种子,包括禾本科、豆科等23个属种。动物骨骼中家猪占比显著,结合渔猎工具出土,证明高山古城聚落为“农耕+饲养+采集”的复合经济形态。

墓葬中还发现了3枚随葬核桃,表面有明显摩擦痕迹,推测可能是“盘玩”器物,这在成都平原属首次发现。

五、陶器

高山古城陶器风格大都接近西北,出土陶器以泥质灰陶为主,器形包括宽大耳罐、直口壶等宝墩文化典型器物,唯独出土的一种长江中游风格的陶瓷“豆”,具有长江中游屈家岭文化特征,是西北地区所没有的,暗示了跨区域文化交流的存在。

高山古城人群来自哪里?

根据厦门大学王传超团队对高山古城人骨基因测序结果表明:约90%的遗传成分源自黄河流域粟作农业人群,剩余约10%与东南亚“和平文化”狩猎采集人群相关,这表明以高山古城为代表的成都平原新石器居民主要为西北旱作农业移民后代,而非本地原住民。

从遗传学模型看,高山古城人群的Y染色体单倍群以Oα-F5(现代汉族高频类型)和Oβ-F46(藏缅语族常见类型)为主,线粒体单倍群则以M9a、D4、F1a等东亚北部典型类型为主导,与黄河中上游马家窑文化人群表现出高度同源性。这种遗传特征也与青藏高原古代人群(如距今3000年的昌果沟遗址)存在显著重叠,表明横断山区藏彝走廊的形成可能早于青铜时代,也进一步支持了汉藏同源假说和汉藏语系“北方起源说”。

与现代人群的对比显示,羌族、彝族、普米族等藏缅语系族群保留了最多的高山古城遗传成分(平均约40-55%),而壮侗语系的傣族、壮族则呈现更多东南亚基因渗透。这种差异印证了《华阳国志》中“夷系”与“越系”族群的分野,表明西南地区主体遗传结构在青铜时代已基本定型。

尽管高山古城人群粮食作物以水稻为主,约占70%,粟、黍只占20%左右,但人骨检测中却并未发现华南稻作人群的显著遗传贡献,这个结果表明粟黍农业人群在向南迁徙到成都平原后,为了适应当地环境主动学习采用了稻作技术,这种“技术传播与基因流解耦”的现象,为我们理解农业扩张模式提供了新视角。

高山古城人骨DNA研究成果表明,成都平原是黄河文明向西南扩张的关键枢纽,颠覆了传统认知中西南文化"本土起源"假说。这种扩张并非单纯文化传播,而是伴随大规模人口迁徙的过程,这个研究结果也为中华民族多元一体格局提供了分子人类学证据。