文博信息

河北宣化郑家沟遗址大发现!红山文化曾往西南迁徙,还藏着黄帝"有熊氏"的线索?

摘要: 2025年8月29日,河北省文物局在张家口宣化区召开的一场考古发布会,让沉睡数千年的郑家沟遗址火了。这个看似普通的北方遗址,不仅解开了“红山文化晚期人群去哪了”的千古谜题,还把红山文化和黄帝传说牵上了线。 郑家沟遗址藏在张家口宣化区郑家沟村西的高地上,背靠阴山山系熊耳山延脉,正好在“三山两河”交汇的咽喉地带。早在2021年10月,考古队就发 ...

2025年8月29日,河北省文物局在张家口宣化区召开的一场考古发布会,让沉睡数千年的郑家沟遗址火了。这个看似普通的北方遗址,不仅解开了“红山文化晚期人群去哪了”的千古谜题,还把红山文化和黄帝传说牵上了线。

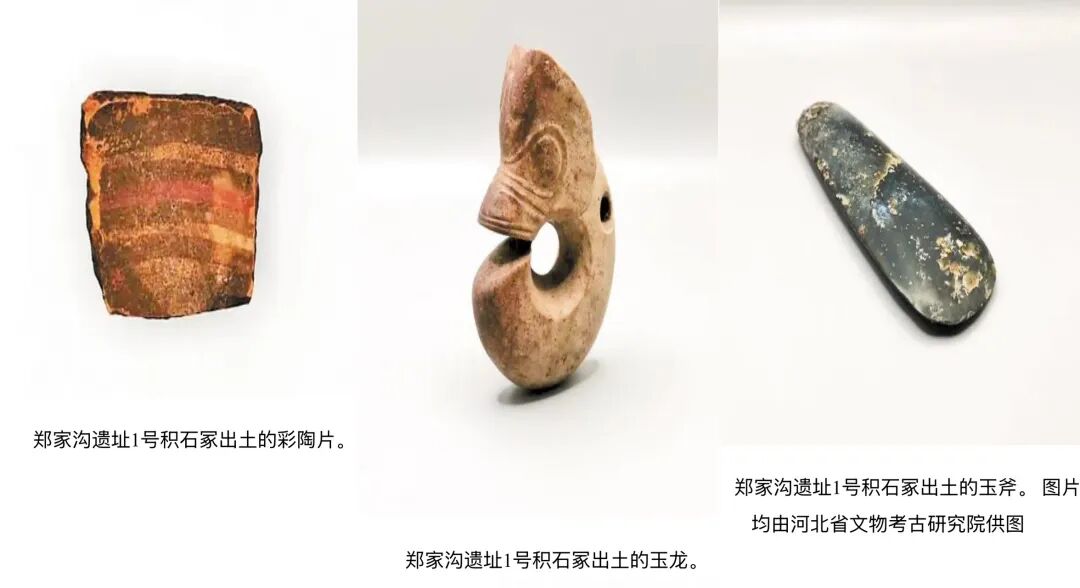

郑家沟遗址藏在张家口宣化区郑家沟村西的高地上,背靠阴山山系熊耳山延脉,正好在“三山两河”交汇的咽喉地带。早在2021年10月,考古队就发现了遗址的“核心主角”——1号积石冢;2022年启动系统发掘后,取得了丰硕成果:基本厘清了积石冢结构、各类遗迹关系等关键问题。发现石界墙、石棺墓、祭祀坑等200余处遗迹,出土玉猪(熊)龙、三连璧等具有典型红山文化特征的玉器以及具有河套地区庙子沟文化、中原地区庙底沟文化特征的陶器、石器等文物标本400余件(套)。

两大重大突破:

一、证实了红山文化经历了“从东北到西南”的迁徙过程。

一直以来,学界都认为红山文化主要分布在辽西大小凌河、西辽河流域,可红山文化晚期,辽西的人群似乎突然“消失”了,他们去了哪里呢?近年来,河北北部以郑家沟遗址为代表的众多红山文化晚期遗址的发现,终于揭开了谜题。

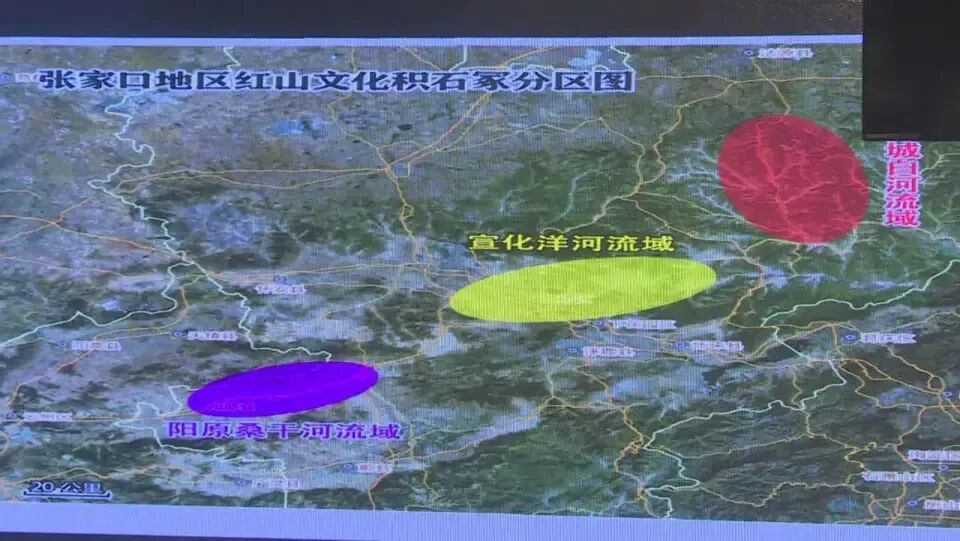

张家口地区目前已发现259座红山文化积石冢、80多处遗址,规模远超之前的记录。这说明河北北部不是红山文化的“边缘地带”,而是晚期人群活动的核心区。这些遗址的发现证实河北北部是红山文化晚期人群活动的核心区域,也为中华文明多元一体格局提供了实例支撑。

碳十四测年显示,1号积石冢距今约5100——4800年,文物既保留红山文化基因(如玉礼器、二次葬习俗),又掺了张家口本土文化特色。表明红山人群向西南迁徙后,和当地文化进行了融合。

二、发现的“彩绘熊首”牵出黄帝“有熊氏”传说

遗址里最出圈的发现,是一件20厘米宽、25厘米长的“彩绘熊首”(有的报道称浮雕,有的称泥塑)。它的工艺特别复杂,先塑形,再铺彩色石块,刷上白灰地仗层,最后彩绘,结构和后世的壁画几乎一模一样,堪称“史前壁画雏形”。

不少专家认为红山文化和黄帝传说相关。考古学家苏秉琦曾说“红山文化的时空框架,只有黄帝时期与之相符”,郭大顺进一步指出“红山文化的礼制、图腾,和黄帝集团有熊氏高度契合”。而郑家沟遗址出土的彩绘熊首,不仅和辽西红山文化“女神庙”出土的熊泥塑残块对上了,更暗合了黄帝部族以熊为图腾的记载。

郑家沟遗址的发掘具有重要意义。一是填补了冀西北红山文化考古的空白,证明张家口是红山文化晚期的中心;二是不同文化在这里融合印证了中华文明“多元一体”的演进路径,中华文明不是单一文化发展,而是各支文化交流互鉴的结果;三是为重建中国史前史、实证古史传说提供了丰富证据,让我们离“中华文明从哪来”的答案又近了一步。

目前,郑家沟遗址已经被列入国家文物局“红山社会文明化进程研究”重大项目。从辽西到冀西北,从红山玉礼器到彩绘熊首,郑家沟遗址就像一把钥匙,打开了理解史前文明迁徙与融合的大门。或许未来某天,我们还能从这里挖出更多线索,彻底揭开红山文化与中华文明起源的深层关联。