会议议程

讲座回顾|石窟遗址的复原与重构

本文为2017年12月10日OCAT研究中心举办的

“石窟遗址的复原与重构”对谈活动纪要

文字经主讲人修订

2017年12月10日,OCAT研究中心邀请鲁迅美术学院焦琳博士与中国人民大学刘韬博士进行“石窟遗址的复原与重构”主题对谈。两位青年学人分别结合各自的研究经历对石窟遗址复原与重构的方法及意义进行阐述,山西太原天龙山石窟保管所于灏所长出席并参与讨论。

刘韬的发言涵盖以下几个方面:20世纪初年国外探险队的调查以及世界各地博物馆中石窟壁画复原的情况;刘韬个人所做的一些复原工作;在复原工作中对材料的对刊;复原工作对研究的帮助等。其中刘韬通过结合个人的一些研究案例呈现出石窟遗址复原与重构的关系,以及研究和展览的复原式呈现之间的关系。

20世纪初前往新疆各遗址考察的探险队主要有德国探险队、日本探险队和俄国探险队等,这些探险队在各遗址中劫掠不同数量的壁画等文物,之后在各自的国家博物馆中做复原工作。由阿尔伯特·格伦威德尔(Albert Grünwedel)和阿尔伯特·冯·勒柯克(Albert Von Le Coq)率领的德国探险队曾四次到新疆境内考察,在库车地区的克孜尔石窟将第76窟的壁画几乎全部揭走,之后在柏林民族学博物馆重新复原,遗憾的是,这个博物馆在第二次世界大战中被炸毁,目前在柏林的档案记录是炸毁或丢失,刘韬认为这批壁画可能并未炸毁,而是藏在俄罗斯。同样被揭走大部分壁画的石窟还有克孜尔第123窟,现在在柏林亚洲艺术博物馆展厅中可以看到对这一窟的复原,但复原的窟顶部分是重新补绘的。可以说,这些文物是在以另外一种方式在遥远的德国保存了近一百多年。

克孜尔第76窟二战前柏林民族学博物馆复原

© Toralf Gabsch (ed.), Auf Grünwedels Spuren: Restaurierung und Forschung an zentralasiatischen Wandmalereien, Leipzig: Köhler & Amelang, 2012, p. 41

克孜尔第123窟柏林亚洲艺术博物馆复原情况

©刘韬

其次的例子是日本人为已经炸毁的巴米扬大佛窟顶壁画所作的复原,他们的复原方法是借助于数码和手绘手段,用一种特殊的技术喷印在日本的和纸上,并请国内重要的画家重新绘制,同时结合巴米扬周围的环境在博物馆展示,呈现出很好的复原效果。

但并非所有石窟在复原时都能达到理想的效果,当日本人在复原克孜尔石窟第212窟时,由于未得到对石窟原址的扫描许可,于是只能根据格伦威德尔在新疆考察之后发表的著作《古代库车》(Alt-Kutscha)把书中的印刷品重新喷绘在和纸上进行绘制,但没有复原窟顶,所以只是没有完成的复原效果。

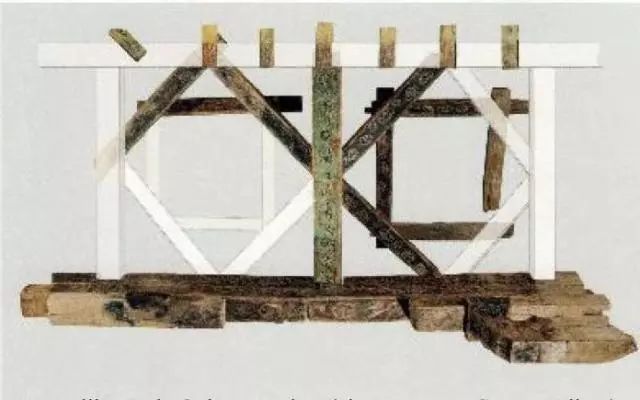

下一个复原案例是北京大学魏正中(Giuseppe Vignato)教授对克孜尔石窟和高昌故城的木构建筑作的复原图,高昌故城木构建筑这个复原工作是由亚洲艺术博物馆馆长主持的。而且魏正中教授在柏林亚洲艺术博物馆考察期间还将馆藏的窟内的木塔残片和窟内的佛陀背屏作了还原。这几件木塔残片在被还原之前人们并不知道它们源出构造为何物,直到复原之后才知道它们是窟内放置木塔的一部分,塔中是原放有舍利函的。这面背屏一直存放在柏林亚洲艺术博物馆的库房中,魏正中教授根据测量的尺寸和用途将之还原为龛内的佛陀背屏并判断出它源出放置的环境。

魏正中做的木塔复原

© Giuseppe Vignato, “Monastic Fingerprints – Tracing Ritual Practice in the Rock Monastery of Qizil through Archaeological Evidence”, Indo-Asiatische Zeitschrift , 20/21 2016-17, p.34, Fig.21-22.

魏正中做的窟内佛陀背屏复原

© Giuseppe Vignato, “Monastic Fingerprints – Tracing Ritual Practice in the Rock Monastery of Qizil through Archaeological Evidence”, Indo-Asiatische Zeitschrift , 20/21 2016-17, p.32, Fig.18.

柏林亚洲艺术博物馆馆长鲁克斯(Klaas Ruitenbeek)先生也对高昌故城的木构建筑作了一些复原工作,通过他还原的套斗顶,我们可以看到高昌地区是一个东西文化交汇的地方,中国的木构技术和西方的雕刻元素在此地并存。

柏林亚洲艺术博物馆藏源自高昌故城的木构建筑部件

© Edited by Lilla Russell-Smith and Ines Konczak-Nagel, The Ruins of Kocho: Traces of Wooden Architecture on the Ancient Silk Road, Berlin: Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin, 2017, p.4

鲁克斯做出的套斗顶复原图

© Edited by Lilla Russell-Smith and Ines Konczak-Nagel, The Ruins of Kocho: Traces of Wooden Architecture on the Ancient Silk Road, Berlin: Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin, 2017, p.118, Fig. 26

另一类复原工作是对石窟壁画的临摹绘制,很多石窟保护单位都有画家从事这方面工作,他们十分了解本地的石窟,能够在客观复原的基础上进行适度的复原。比如龟兹研究院的王征老师曾经对克孜尔石窟第118窟的复原,中间是出家前的乔达摩·悉达多太子,两边是宫女的形象。他还临摹复原过第80窟的五髻乾达婆。通过这些复原图我们可以看到这些壁画比较原始的情况。

下一个复原例子是敦煌研究院所作的复原图。如盛唐第205窟,由于壁画原来使用了铅丹色,所以人物的皮肤均被氧化变黑,通过复原,我们能够知道在唐代当初画出来的样子。

比较著名的临本是段文杰为莫高窟第130窟都督夫人礼佛图所作的临摹,由于这块壁画受风化影响残破很严重,通过复原我们可以看到具有盛唐气息的供养人图。

段文杰摹绘敦煌第130窟都督夫人礼佛图 盛唐

© 段文杰:《敦煌之梦》,南京:江苏美术出版社,2007年,第193页。

下面是龟兹研究院对克孜尔第38窟所作的复原临摹,当时的德国探险队对这一块壁面做过切割,通过他们在切割之前所拍的照片我们还能够知道克孜尔38窟主室前壁原来的题材是弥勒菩萨兜率天说法。

克孜尔第38窟主室前壁

© 新疆维吾尔自治区文物管理委员会等:《中国石窟·克孜尔(一)》,北京:文物出版社,1989年,图84

郭峰绘制的克孜尔第38窟主室前壁的临摹复原图

© 郭峰

刘韬也作过克孜尔石窟壁画的临摹复原,如克孜尔第92窟,这块壁画现在已非常漶漫不清,刘韬根据这位龟兹比丘形象的特点作了重新的复原工作。

克孜尔第92窟壁画复原前的状况和刘韬绘制的临摹复原图

上图 © 新疆维吾尔自治区文物管理委员会等:《中国石窟·克孜尔(二)》,北京:文物出版社,1996年,图77

下图 © Angel . F. Howard and Giuseppe Vignato , Archaelogical and Visual Sources of Meditation in the Ancient Monasteries of Kuča, Leiden: Brill, 2014, cover

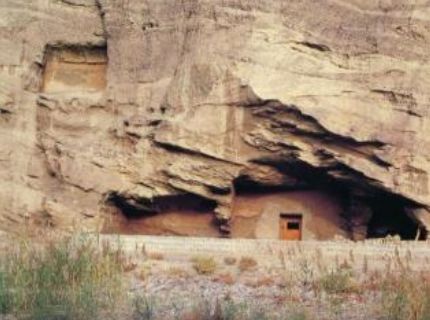

刘韬所研究的石窟遗址分布在丝绸之路北道上,在古代此地被称为龟兹国,那里佛教繁荣,不同于今天的新疆已经完全被伊斯兰化。现在这里还保留着大大小小九处主要的石窟遗址,克孜尔石窟是其中规模最大的石窟。沿着木扎提河,与克孜尔石窟相连接的是库木吐喇石窟,这也是离库车(即当时的龟兹王城)比较近的石窟遗址。如今的库木吐喇石窟由于七十年代与九十年代水电站的修建导致临河石窟被河水倒灌,壁画残存无几,成为各国探险队盗掘之外的人为损失。为了能够弄清楚这些洞窟原来的壁画主题以便于进一步研究,刘韬结合各国博物馆的藏品对一些洞窟作了相应的复原工作,这里以库木吐喇石窟窟群区第15窟、16窟、12窟等石窟为例呈现这些石窟的复原情况。

在格伦威德尔的记录中第16窟被德国人编号为第14窟,他将该洞窟命名为“紧那罗窟”(Kinnari-Höhle)。一百多年来该石窟的外景主要经历了三个阶段的变化,分别为:1914年勒柯克和巴图斯(Theodor Bartus)在库木吐喇石窟切割壁画的时候、20世纪90年代河水倒灌之前、现在整修之后。

库木吐喇窟群区第15至17窟外景变迁,分别为1914年、20世纪末、2015年情况

上图© Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin

中图© 新疆维吾尔自治区文物管理委员会等:《中国石窟·库木吐喇》,北京:文物出版社,1992年,图38

下图© 刘韬

第15、16、17窟均为中心柱窟,目前基本没有壁画留存。为了复原其中的壁画需要结合早年各国探险队的记录和照片,包括格伦威德尔在第三次探险后出版的《新疆古佛寺》(Altbuddhistische Kultstätten in Chinesisch-Turkistan. Bericht über Archäologische Arbeiten von 1906 bis 1907 bei Kuca, Qarashar und in der Oase Turfan)、勒柯克1914年在第四次探险后完成的书《中国新疆的土地和人民》(Von Land und Leuten in Ostturkistan: Berichte und Abenteuer der IV. Deutschen Turfan expedition)以及他和恩斯特·瓦尔德施密特(Ernst Waldschmidt)合著的七卷本的《新疆佛教艺术》(Die Buddhistische Spätantike in Mittelasien),这本书发表了大部分德藏的壁画残片以及德国人所作的相关研究。需要借鉴的还有日本大谷探险队成员的日记合集,如比较重要的渡边哲信(Tesshin Watanabe)的日记。解放以后在中国石窟研究史上最重要的专著是《中国石窟》系列,其中汇集了北京大学和世界各地学者的最新的研究成果,以及龟兹研究院撰写的《库木吐喇石窟内容总录》。其他比较重要的还有韩百诗(Louis Hambis)出版的《中亚历史和文化》(L’ASIE CENTRALE: Histoire et Civilisation),这本书收录了伯希和探险队带走的很多的文物和他们所拍的历史照片。以及柏林亚洲艺术博物馆和东京国立博物馆出版的图录等。

结合伯希和探险队当年拍摄的照片和龟兹研究院的画家对洞窟的临摹,刘韬对第15窟作了复原的线图,可以看到第15窟的主室正壁上绘有精美的华盖和飞天。

库木吐喇石窟第15窟主室正壁复原图

© 刘韬:《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》,北京:文物出版社,2017年,第77页, 图2.4

不同于第15窟,第16窟正壁上有两个龛,上部小龛两边分别是骑狮的文殊菩萨和骑象的普贤菩萨,下部大龛两边是听法的比丘。在柏林亚洲艺术博物馆藏有该窟的壁画残片,但并没有记录相关的位置信息,刘韬结合壁画的题记和渡边哲信的记录进行核对才得知这些壁画残片原来的位置。不过也会遇到博物馆对于壁画残片的出处信息标注错误的情况,如这块放置在俄罗斯艾尔米塔什博物馆展厅的壁画残片,展示牌上标注的是出自克孜尔石窟,但刘韬根据其题记核对发现它并非来自克孜尔,而很可能出自库木吐喇,它所描绘的应该是九品化生的题材,有可能出自库木吐喇第16窟的主室侧壁。

库木吐喇窟群区第16窟唐风壁画残片(九品化生) 现藏于俄罗斯圣彼得堡艾尔米塔什博物馆

© Olga P. Deshpande (ed.), The Caves of One Thousand Buddhas – Russian Expeditions on the Silk Route, On the Occation of 190 Years of the Asiatic Museum, Exhibition Catalogue, St. Petersburg: The State Hermitage Publishers, 2008, p. 138, Fig. 83

刘韬在重新核对壁画残片的位置之后将之复位缀合在洞窟中,并绘制了下面的复原线图,虽然这幅图在严格意义上只是示意图(因为没有条件对洞窟进行测绘),但对进一步的研究仍然有重要的帮助。

库木吐喇第16窟主室正壁复原图

© 刘韬:《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》,北京:文物出版社,2017年,第80页, 图2.7

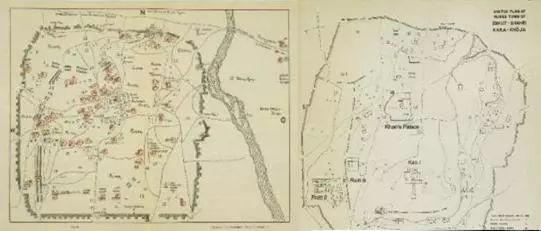

在复原过程中涉及到的另一个方面是对刊工作,前人的记录虽然可以作为研究的参考资料,但有时是有漏洞的,需要对刊和纠正。以高昌故城为例,高昌故城原来是高昌回鹘王国的首都,格伦威德尔曾绘制过该地区的地图,并为每个发掘地点用希腊字母和英文字母进行了编号和描述,发表在《1902—1903年亦都护城的考古发掘报告》(Bericht über archäologische Arbeiten in Idikutschari und Umgebung im Winter 1902-1903)中,亦都护城即今天的高昌故城。之后斯坦因也通过测量绘制过地图,其外形与比例尺寸较格氏制图更为准确,遗憾的是地图中没有标出德国人的编号。2000年后日本学者西村洋子(Yoko Nishimura)和富艾莉(Erika Forte)重新检查格伦威德尔绘制的地图,发现其中是存在错误的,于是他们将斯坦因画的地图附在谷歌地图上,然后重新标出格氏编号,重新做了一幅准确的高昌故城遗址地图。

格伦威德尔作的高昌故城遗址地图(左)和斯坦因作的高昌故城遗址地图(右)

© Edited by Lilla Russell-Smith and Ines Konczak-Nagel, The Ruins of Kocho: Traces of Wooden Architecture on the Ancient Silk Road, Berlin: Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin, 2017, p.60-61

西村洋子将斯坦因作的地图与谷歌地图核对(左)并得出准确的高昌故城地图(右)

© Edited by Lilla Russell-Smith and Ines Konczak-Nagel, The Ruins of Kocho: Traces of Wooden Architecture on the Ancient Silk Road, Berlin: Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin, 2017, p.63,66

第二个案例是刘韬在博物馆考察期间遇到的,刘韬发现藏于柏林亚洲艺术博物馆的第16窟正壁的照片电分后电子版本是错误的,刘韬对比法国探险队拍摄的照片发现,龛旁的文殊菩萨应该是位于右侧的。而且如果对比龛内的宝树可以确信藏于柏林亚洲艺术博物馆的第16窟正壁的照片确实是反向的,这实际上就是博物馆的工作人员在扫描数码照片时无意中犯的错误,且这样的反向电子照片还有很多,在使用时需要首先核对。

左:德国探险队1914年拍摄的库木吐喇石窟第16窟正壁图像 藏于柏林亚洲艺术博物馆 编号B0086

© Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin

右:法国探险队1907年拍摄的库木吐喇石窟第16窟正壁图像 藏于巴黎集美博物馆 编号AP7050

© Louis Hambis, L’ ASIE CENTRALE: Histoire et Civilisation ,Paris,1977, Fig. 152

左:德国探险队1914年拍摄的库木吐喇石窟第16窟主室正壁上部小龛图像 藏于柏林亚洲艺术博物馆 编号B0086

© Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin

右:法国探险队1907年拍摄的库木吐喇石窟第16窟主室正壁上部小龛图像 藏于巴黎集美博物馆 编号AP7050

© Louis Hambis, L’ ASIE CENTRALE: Histoire et Civilisation, Paris,1977, Fig. 152

2014年拍摄的库木吐喇石窟第16窟主室正壁上部小龛图像

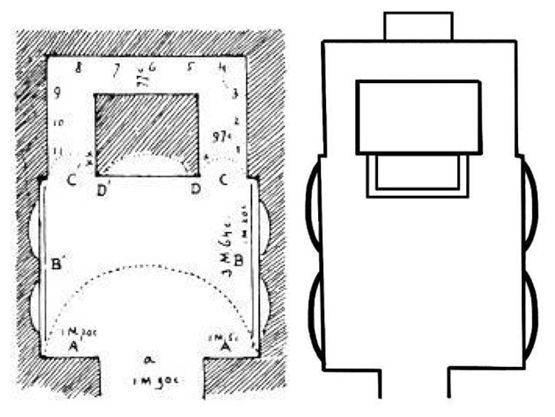

第三个案例是库木吐喇第12窟,格伦威德尔在调查该窟时将之编号为第33窟并命名为“涅槃窟”( Nirvaṇa-Höhle),北京大学的晁华山老师比对了中国编号和德国编号,认为该窟对应的是中国编号第38窟,但对比两窟的平面图会发现两者是不同的,第38窟在后甬道正壁比第33窟多出一个小龛,而且藏于柏林亚洲艺术博物馆的该窟壁画其实是魔军袭佛题材,所以从题材到建筑形制都可以看出这个比对结论是错误的。可惜后来的研究者一直在沿用晁华山老师的判断。虽然也有后人发现其判断有误,但也并未得出正确的核对结果,如新疆博物馆的贾应逸老师首先发现了晁华山老师的错误,但却将之重新核对为库木吐喇第10窟,之后苗立辉在这个基础上把壁画错误的拼成了库木吐喇第10窟,并讨论其全窟佛教思想。但刘韬在核对时发现这些壁画并不属于第10窟,所以苗立辉有关佛教思想的讨论是没有实物证据支撑的。

左:德国人编号命名的第33窟涅槃窟平面图

右:刘韬绘制的库木吐喇第38窟平面图

© 刘韬:《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》,北京:文物出版社,2017年,第88页, 图2.13

对比柏林博物馆所藏的历史照片和伯希和拍摄的照片可以得知魔军袭佛题材正是在第12窟上部,并且根据格伦威德尔的壁面记载可以确定第33号涅槃窟正是中国编号的第12窟。

第12窟至17窟的外景照片 藏于柏林亚洲艺术博物馆 编号B1236

©Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin

库木吐喇第12窟外景照片 藏于柏林亚洲艺术博物馆 编号B1236

©Museum für Asiatische Kunst Staatliche Museen zu Berlin

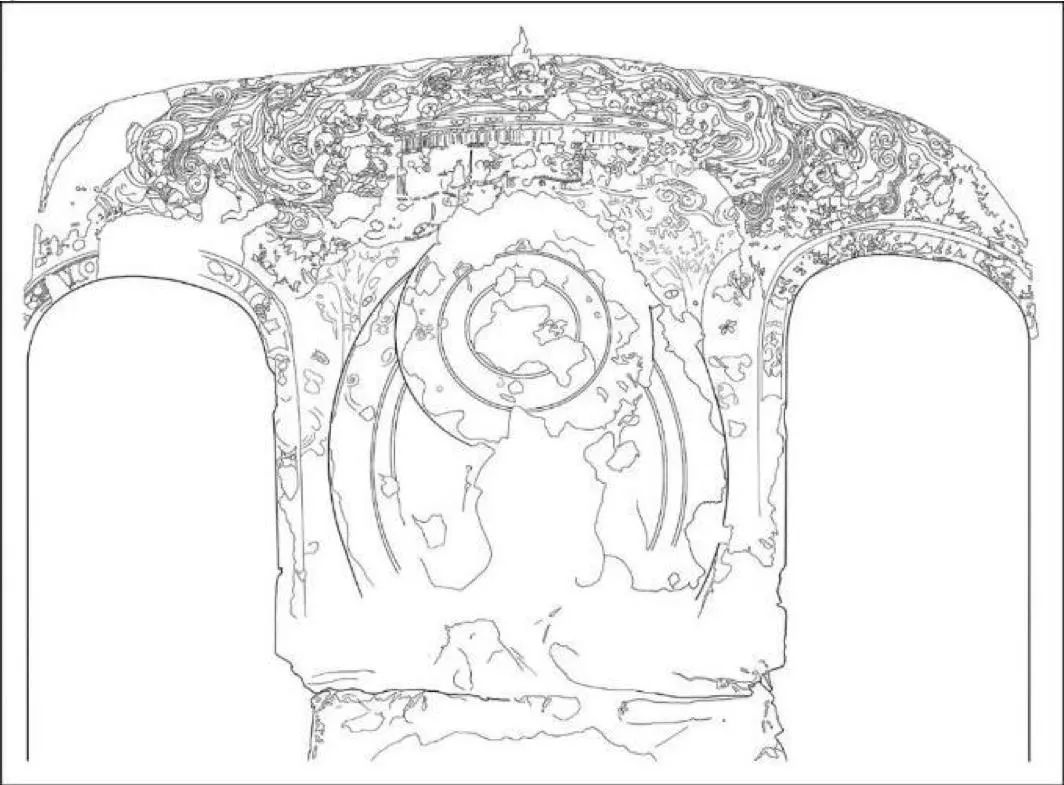

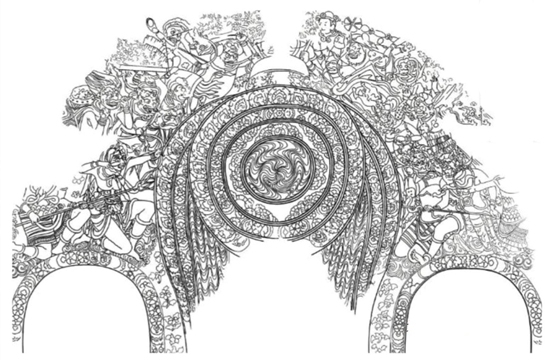

刘韬对该窟的主室正壁绘画作了复原线描示意图,该主题魔军袭佛是龟兹回鹘时期新出现的一种题材,在其他的龟兹风或者是唐风洞窟中都没有出现过。

刘韬绘制的库木吐喇石窟第12窟正壁壁画复原线图

© 刘韬:《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》,北京:文物出版社,2017年,第93页, 图2.15

该窟后甬道的正壁壁画虽然没有被外国探险队切走,但由于水患的浸泡非常模糊,龟兹研究院用了八九年的时间对这些壁面作了揭取与修复,现保存在龟兹研究院的库房中,刘韬对这个甬道的壁画作了复原线图。

刘韬绘制的库木吐喇石窟第12窟后甬道正壁壁画复原线图

© 刘韬:《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》,北京:文物出版社,2017年,第95页, 图2.16

在复原工作之后要做重构工作,要探究窟内原来塑像的身份。根据第16窟龛内的高度可以确定是三身坐佛,结合文献记载可知,龟兹在唐代直接归中央管辖,在时间上对应的是武则天在位时期,在这个时期三佛并坐的固定样式发生了突变,因为武则天称帝之后利用宗教证明自己统治的合法性,于是将自己比身为弥勒,利用弥勒的未来佛身份比定自己成为人间转轮圣王的合法性。所以在龟兹的唐风洞窟中可以比对中原地区重构得出主尊是弥勒佛,这是和武则天时期的弥勒信仰完全对应的。

对于小龛佛像的推测,刘韬根据汉地同时期以文殊普贤配合主尊的样式提出了几种可能性:

第一,释迦三尊像:骑狮文殊菩萨、释迦牟尼佛、骑象普贤菩萨;

第二,华严三尊像:骑象普贤菩萨、毗卢遮那佛、骑狮文殊菩萨;

第三,东方三圣像:骑狮文殊菩萨、观音菩萨、骑象普贤菩萨;

第四,弥勒三尊像:骑象普贤菩萨、弥勒佛、骑狮文殊菩萨;

第五,药师净土变相图:主尊为药师如来佛,左右胁侍为日光菩萨与月光菩萨,或观音菩萨、大势至菩萨与八大菩萨;

第六,西方净土变相图:主尊阿弥陀佛,左右胁侍为观音菩萨和大势至菩萨;

第七,主尊阿弥陀佛、释迦牟尼佛与弥勒佛,三佛两侧右胁侍为骑狮文殊,左胁侍为骑象普贤。

通过逐一排除,刘韬认为第16窟主室正壁小龛的佛像尊格有两种可能:一是主尊为释迦佛,两侧为文殊和普贤;二是主尊为毗卢遮那佛,两侧是文殊和普贤。刘韬更倾向于前一种,因为毗卢遮那佛的华严信仰出现时间相对较晚,释迦佛的可能性更大。

此外,刘韬还对该窟的年代进行了推测,在没有任何的纪年题记和文献记载可以借助的情况下,刘韬认为该窟的年代可能在692至755年之间。理由如下:安西都护府控制龟兹的时间段是692至755年,755年后由于安史之乱,此地兵力减弱,所以该窟的开凿时间应该不晚于755年,而且根据洞窟的开凿规模和画风可以推知应该处于典型的唐代时期,再加之弥勒佛作为主尊的三佛并坐的样式只流行于武周时期至玄宗的开元时期,所以将该窟的年代定位在这个时间段。因此第16、15、17三窟的年代大概是8世纪上半叶,不同于之前的学者所认为的8世纪下半叶。

刘韬以克孜尔石窟和库木吐喇石窟为例,为我们呈现了如何借助历史照片、文本记录、博物馆藏品、历史文献等多种研究资料来对石窟进行复原的复杂过程,他所作的一些研究案例也让我们深刻体会到复原与重构对于学术研究的重要意义。

焦琳以龙门石窟为例,将石窟的历史照片作为研究对象,探讨这些老照片的形成原因,分析这些历史照片背后所映射的拍摄者不同的知识背景、身份和立场,以及这些个人因素对拍摄的潜在影响,同時進一步探讨不同视角的老照片在一定程度上形塑了海外中国美术史不同的研究理路。

二十世纪初期,大量西方的汉学家和日本学者都曾来到龙门石窟考察,他们为石窟中精美的壁面所惊叹并纷纷拍下照片,其中就有著名的法国汉学家沙畹(édouard Chavannes),他在1907年来到龙门,后来他将龙门石窟的照片发表在《北中国考古图录》中,在学界和收藏界引起重大反响。

如果仔细观察沙畹所拍的照片会发现一些有意思的信息,比如沙畹在拍摄龙门石窟宾阳中洞照片时多拍摄主尊而忽视了背光,这是因为沙畹受过古典主义的训练,所以他是从雕塑的视角观看石窟中的造像的,这也是他在拍摄《帝后礼佛图》时尽可能把这块浮雕拍摄得完整的原因——因为《帝后礼佛图》在他看来不是一幅画或纹饰,而是一件浮雕。而日本的学者关野贞和常盘大定1920-1922年期间于在龙门石窟石窟考察时拍摄的照片里全部同时包含造像和背光的,连天井的纹饰也被完整地拍摄下来,这是和日本学者研究纹饰的学术传统有密切关联的。

沙畹拍摄的宾阳中洞的佛像

沙畹拍摄的帝后礼佛图

关野贞和常盘大定拍摄的宾阳中洞的佛像和天井纹饰

沙畹的照片另一个特点是拍摄的时候采用了平视的角度,如他拍摄的宾阳中洞中的《帝后礼佛图》,需要注意的是宾阳中洞的高度是非常高的,《帝后礼佛图》虽然位于壁面的下部第二层,但高度已经超过两米,况且当时使用的摄影器材体量巨大,如果站在地上拍照的话只能将相机上抬形成仰视的视角,这说明沙畹及摄影师当时一定是站在脚手架上拍摄的,那为什么他一定要如此费力地达到水平拍摄的效果呢?这和沙畹本人深厚的中国艺术研究素养有关,因为正面拍摄的照片对于研究的意义是十分必要的,是普通的拍摄角度所替代不了的。与此形成对比的是弗利尔拍摄的《帝后礼佛图》,弗利尔(Charles Lang Freer)于1909年来到龙门(也就是沙畹考察龙门石窟的两年后),他采用的是常规的仰拍视角。那么是因为雇用的摄影师不同才使得拍摄角度不同吗?事实上,两个人雇用的是同一位摄影师——北京摄影师周裕泰。这位摄影师在北京文博界有广泛的人脉,对弗利尔的艺术品收藏有很大帮助。弗利尔找这位摄影师也并非偶然,他很崇拜沙畹,因此雇用自己偶像雇用过的摄影师可以说是一种荣耀。但他没有让摄影师采用平视的视角是因为弗利尔是站在一位游客的角度去拍摄的,正如他自己在中国拍摄其他照片时更多关注的是东方的异国情调。由于历史上沙婉著作的传播性,之后的西方探险家或商旅跟随他的足迹来到龙门石窟,在拍摄龙门石窟时也效仿沙畹,努力采用平视的角度。

弗利尔在中国拍摄的照片,出自其日记《佛光无尽——弗利尔1910年龙门日记》

德国汉学家贝尔契斯基(Friedrich Perzynski)在拍摄龙门石窟时也采用了平视的拍摄角度,出自其1920年著作《中国圣城》

二十世纪初期,大量中国文物流散海外,主要原因就是探险者或商旅的历史照片引起了文物商贩的注意,沙畹拍摄的这张《帝后礼佛图》也不例外,大都会博物馆馆长普艾伦在看到沙畹的照片之后,联合北京的文物商贩岳彬盗取该浮雕,结果这块浮雕就真的被凿成无数碎片运到国外,现分别藏于美国大都会博物馆及纳尔逊-阿特金斯艺术博物馆。

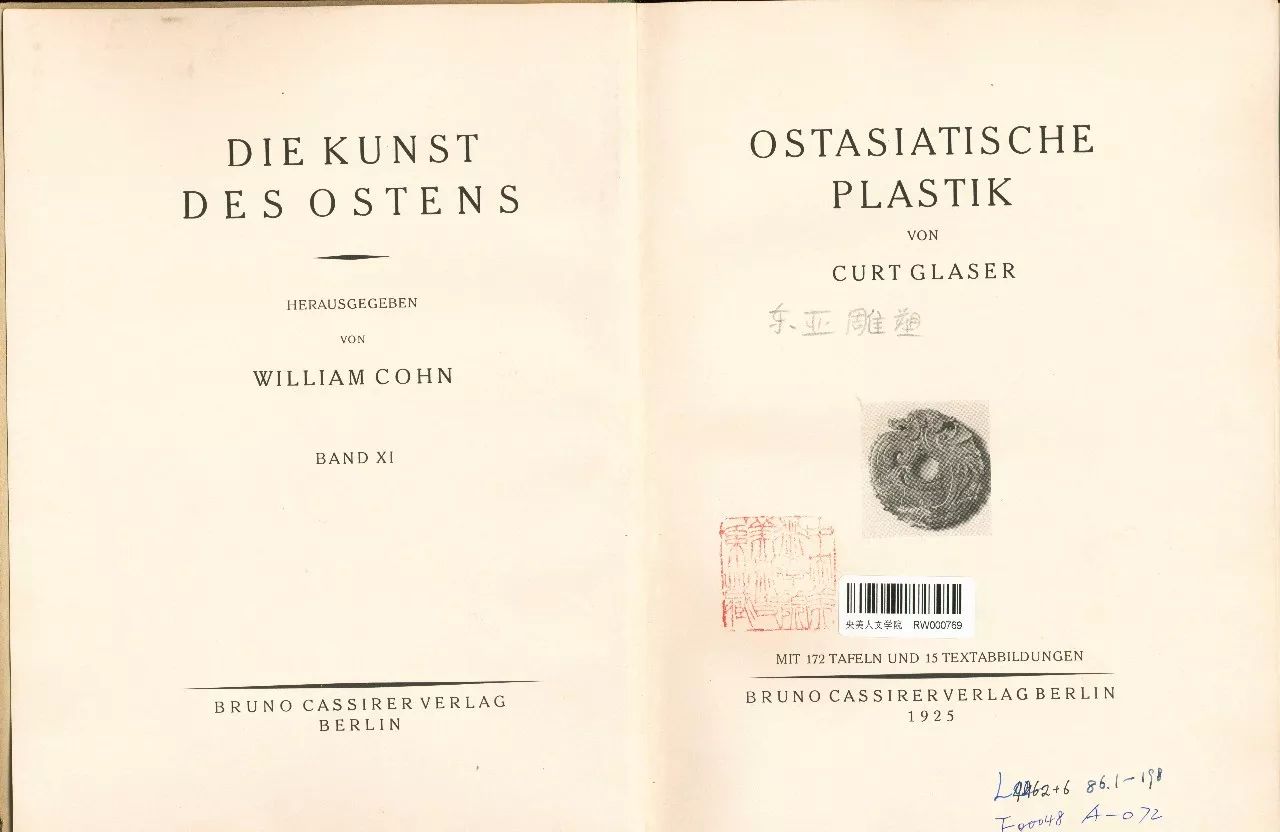

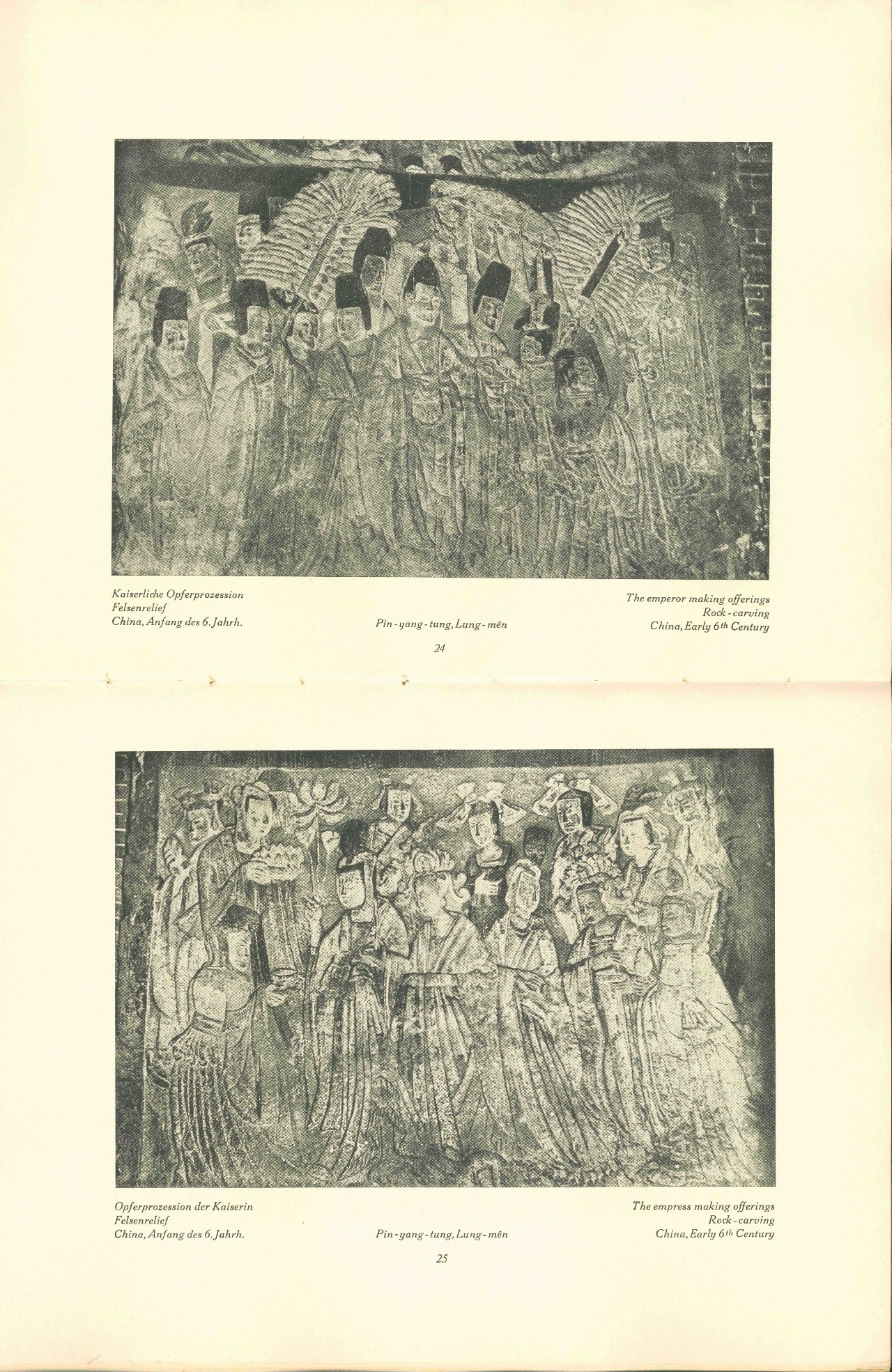

同时,沙畹的照片也对之后西方学者的中国艺术史研究产生很大的影响。如罗越(Max Loehr)、西克曼(Lawrence Sickman)、亚历山大·索珀(Alexander Soper)等美国学者在构建中国美术史的研究过程中特别使用了这些历史照片,他们对这些照片的引用也是对拍摄者的身份和背景的认同。如柏林艺术博物馆总监库尔特·格莱泽(Curt Glaser)在其著作《东亚雕塑》一书中就直接使用了沙畹的照片作为中国雕塑的代表性作品。

库尔特·格莱泽(Curt Glaser)在其著作《东亚雕塑》一书中直接使用了沙畹的照片

学者们对于《帝后礼佛图》这张照片的重视侧面体现出另一个问题,西方学者将平面的照片应用到研究之中,认为帝后礼佛图是绘画,而非在石窟中的浮雕。不过对照片的误读不只是西方学者的问题,日本学者也同样如此,1937年常盘大定在刊发《支那佛教史迹踏查记》时关于龙门石窟只选取了两张照片,其中一幅就是《帝后礼佛图》的局部,他将之视为佛教史迹的典型。这也是个很耐人寻味的问题。

常盘大定在其著作《支那佛教史迹踏查记》中刊发的供养人形象

沙畹的这张照片所引起的相关研究在2007年发生了变化,因为在这一年一些学者发现这件浮雕在原来的石窟中是有转角的,并非照片上所呈现的平铺的模样。造成这一“错误”产生的原因一方面归因于照片不能表现转角,另一方面可以归因于浮雕在被盗往美国之后被重新拼贴的过程——因为人们是以一种完全平面的形式进行拼贴的。这导致之后的学者一直把它当作一幅画来研究,从现在来看,以往的研究在某种程度上是存在问题的。

石窟中实际带有转角的帝后礼佛图

对于中国的学者来说,关于这张照片的研究最初就开始于文物追讨的态度,文物的流失和盗掘使得原本的石窟壁面变得空空如也,面对充满伤疤的前壁,国人选择了回避,《中国石窟雕刻全集》中没有刊发该壁面的任何信息,以至于在国内的学界也很少有人关心该主题的研究。

通过对一张历史照片的讨论,焦琳为我们呈现了一张照片如何影响一座石窟的命运,如何形塑和重构我们整个学术史的走向和变化,让我们得以重新理解照片和石窟复原与重构的之间的密切关系。

关于石窟遗址的复原与重构对学术研究的意义以及展望,刘韬认为复原和重构是一个如同巫鸿教授曾经提出来的回归“原境”的过程,这是对整个洞窟的空间进行思考的前提,通过重现原境,我们才有可能进一步考虑古人开凿石窟的动机,以及工匠的工作方式、当时社会所推崇的审美样式、供养人的诉求等问题,才能从图像志到图像学进行系统地研究。

同时刘韬也提到复原过程中会遇到的问题,比如OCAT展厅中展示的天龙山石窟造像VR复原,由于造像的头和身藏在不同的地方,在拼合的时候会出现头与身的连接部分遗失的问题,那么该人为填补还是保留空白?这是需要考虑的。但VR技术能够为我们重现完整的石窟空间提供很大帮助,这是线图所达不到的,如果能将VR技术和石窟复原充分结合在一起,那么我们不仅能够清楚石窟的空间构造关系,还会清楚多层叠加的壁画每一层的情况。最好能将VR动态还原的过程做一份动态的档案加以保存,以备日后的文物保护和研究。同时我们可以尝试和海外的博物馆合作,对更多的石窟进行复原,从而不断完善我们的文化遗产。

焦琳也认同巫鸿提出的“原境”在复原与重构中的重要作用。除此之外,焦琳注意到历史文献中石窟记录存在缺失,石窟的研究正是沙畹等西方人的照片引起了世人对石窟的关注,并把石窟的研究纳入学术史当中,这正是历史照片的重要作用,同时起到重要影响的还有拍摄者的视角。

焦琳认为,OCAT的天龙山石窟复原的展览中所呈现的未刊布的图像、复原的流散文物等形成了一种新的图像力量,这些成果会应用到不同的研究之中,会对天龙山石窟的保护和研究产生新的推动作用。复原石窟本身也是一种对历史的创造,这也是焦琳重新审视这次展览的视角。

关于主讲人

焦琳,鲁迅美术学院美术史论系讲师、清华大学美术学院博士后研究人员。2008年毕业于鲁迅美术学院美术史论系,获文学学士学位,2011年毕业于上海大学艺术研究院,获文学硕士学位,2015年毕业于中央美术学人文学院,获文学博士学位。在校期间,2012-2013年纽约大学古代世界研究中心访问学生,2013-2014年哈佛大学建筑与艺术史系访问研究员。博士学位论文《北魏帝后礼佛图研究》获国家新闻出版广播电影电视总局“中国青年学者学术出版基金”,入选《中国学术精品文库》,即将出版。

刘韬,1981年出生于天津,1999至2006年就读于南开大学文学院美术学专业,分别获得文学学士学位和文学硕士学位。2016年毕业于中央美术学院人文学院美术学专业,获得艺术学博士学位。现于中国人民大学艺术学院从事博士后研究工作,主要研究方向为中国宗教美术研究。

2015年应德国柏林亚洲艺术博物馆邀请赴德国考察与研究流失海外新疆佛教美术遗存。在《敦煌研究》《美术研究》《新美术》与《南京艺术学院学报(美术与设计版)》等刊物和学术研讨会论文集上发表学术论文二十余篇。著有《唐与回鹘时期龟兹石窟壁画研究》。

正在征集

“研究型展览策展计划”是由OCAT研究中心发起的展览策划及研究项目。OCAT研究中心自2015年开馆以来,组织策划了多场研究型展览,包括“记忆的灼痛”、“OCAT十年”、“关于展览的展览”、“大尾象:一小时、没空间、五回展”等,以及相关学术研究活动,同时也长期关注当代艺术及展览文献的收集与整理。本项目旨在发掘与推进艺术研究项目的实施以及研究成果的综合性展示,为当代艺术及艺术史领域的优秀学者和策展人提供实践机会与交流平台。OCAT研究中心现面向社会,广泛征集研究型展览策展方案。

OCAT研究中心|方案征集:研究型展览策展计划

OCAT Institute|OPEN CALL: Research-Based Curatorial Project

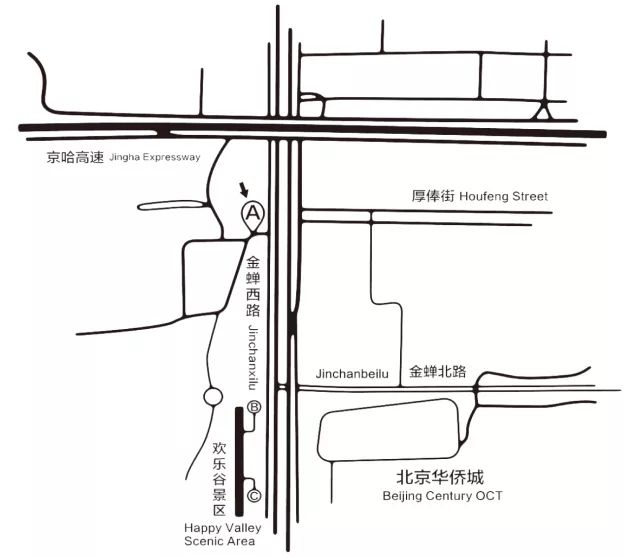

展馆信息

开放时间:10:00-17:00 周二至周日

(逢周一闭馆)

地址:北京市朝阳区金蝉西路OCAT研究中心

(地铁7号线欢乐谷景区站B出口向北100米)

联系方式:+8610 6737 5618

展览垂询: info@ocatinstitute.org.cn

网址:www.ocatinstitute.org.cn

欢迎转发我们的信息至您的朋友圈

如需转载,请注明出处