深度阅读

关于逝者的记忆——在古墓群的工作经历

摘要: 我的专业领域与逝者的关系最为密切。所以在考察过程中,我的工作重点是罗布泊地区的古墓群。从选择这个专业方向开始算起,我在这个专业领域的学习已经满20年了。这其实是个非常尴尬的阶段。在更广阔视角的认知体系上,我比不上我的前辈。在新理念和新方法的应用上,我又不及我的晚辈。我一直有着非常强烈的危机感,也一直在不断地寻找能在学术上有所突破的 ...

我的专业领域与逝者的关系最为密切。所以在考察过程中,我的工作重点是罗布泊地区的古墓群。

从选择这个专业方向开始算起,我在这个专业领域的学习已经满20年了。这其实是个非常尴尬的阶段。在更广阔视角的认知体系上,我比不上我的前辈。在新理念和新方法的应用上,我又不及我的晚辈。我一直有着非常强烈的危机感,也一直在不断地寻找能在学术上有所突破的领域。经过经年累月不断的积累和尝试,我发现自己还是更关心遗骸中那些与古代环境和文化相关的线索,在讨论人类的适应性和生存策略的重建方面,我付出了更多的努力。

墓葬是逝者的永久居所,也代表着他们与这个世界最后的关联。墓葬的形制、规模和随葬品的多寡,包括摆放的位置,都代表着生者和现实世界对逝者的态度。这些方式,有的在人群中形成了广泛的认同,形成了统一的规制。也有的非常随性,草草了事,无章可循。当然,造成这种差异的原因,可能与事件发生的时代和埋葬那一刻的场景密切相关。

对于这样的永久场所,选择安置在何处,也从另一个侧面反映了人群对待逝者或者死亡的认知和态度。在石器时代,人们会将逝者安置在自己的居所附近,甚至居所的内部。这是真正意义上的“侍死如生”。对于这样的相互“陪伴”,他们并不觉得有什么不妥。后来,墓葬的所在地,就离生者的住所越来越远。尽管生者也会去选择那些宽阔平坦、依山傍水的所谓“风水宝地”。事实上,他们已经不再愿意逝者们与自己的世俗生活有任何瓜葛了。

罗泰先生曾经在《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会》一书中指出过这样的一个现象:到战国时代,随着社会的繁荣与世俗化,“死去的祖先已经从上天的超自然保佑者转变为可能有害的存在”。这一方面体现在墓葬的营造越发规整,随葬品种类越来越丰富上;另一方面也表现为墓葬与现实世界的距离越来越远。

对逝者或者死亡产生恐惧感,最初是怎样替代了对逝者的思念和不舍,这是一个心理学问题。但我觉得这种“有害的存在”,也有可能和造成死亡的方式有关。因传染病死亡的逝者会造成病毒更大规模的扩散,暴力冲突或者意外造成的死亡可能会为生者带来仍存在于现实的影响,都是比较合理的猜测。

我在新疆看到过很多种古代不同类型的埋葬方式。在北疆,有些青铜时代和铁器时代的墓葬,在地表有着巨大的封堆。这些封堆用大小不一的石块堆积而成,现在还矗立在地表。有的封堆残留的高度也有十余米,可见最初建成的规模应该更为宏大。但这些封堆下面的墓葬,往往只是一个小型的、随葬品非常少的土坑竖穴墓。作为一种常见的墓葬类型,考虑到营造者可以动用的劳动力数量和所付出的代价,如此大型的封堆在一个人群中如此普遍的存在,这令我觉得非常费解。

在通过实物遗存去寻找线索的研究过程中,无处不存在着“取样偏差”。考古工作所面对的遗存材料,已经被流逝的岁月进行了筛选。比如在新疆的古代墓葬中,经常会发现各种各样的食品。肉类、面食、乳制品,都曾有数量可观的发现。食品类的随葬品,在其他地区很少被发现。是不是据此可以说明其他地区不用食物来随葬呢?很明显不行。我曾经在北方发掘过一个战国时期的墓葬,出土的铜容器因为密闭性非常好,也发现了其中盛着面食和鱼肉。这些受自身材质和保存条件限制的发现,影响了我们对最真实情况的认知。更多科技方法的引入,能够更好地探索这些问题。比如对随葬容器内的残留物进行分析,也可以说明这个容器在当时是否盛装了食品。

罗布泊地区的古代墓葬,以目前的调查发现结果来看,汉代到魏晋时期的数量最多,青铜时代到早期铁器时代的墓葬数量也很可观。由于地域过于广阔和荒凉,有些地区至今仍无人踏足,所以未来一定会有更多的新发现。

对逝者的敬畏感,并不能在所有人身上都有所体现,尤其是在利益的诱惑面前。利益是最好的人性试金石,金钱也是最危险的游戏。盗掘行为本质意义上作为偷盗行为的一种,很早就已经在人类社会出现了,由此产生的利益链环环相扣,存在诸多为这种行为开脱的理由,能够砸碎它的,也只有法律的铁拳。

20世纪90年代初期对罗布泊地区的开发,使进入这片区域变得不如从前那么艰难和危险。随着闯入者的不断增加,现代设备定位了越来越多荒原中已经数千年没有人到达的点。盗掘者们或三五成群,或组成十几人的庞大队伍,以生命和自由为代价,在荒原里和保护者、执法者们打起了游击。他们中的很多人,都有丰富的野外生存经验,所以并不依赖非常好的装备。撞大运式的乱挖也不需要更多的专业知识。他们更多地凭借的是被金钱冲昏了头的勇气。

虽然在这次考察过程中,我们没有和盗掘者有正面的遭遇和冲突,但他们留下的痕迹时有发现。我们两次偶遇过盗掘者抛弃在“无人区”的交通工具。一次是摩托车,另一次是小型卡车。这两辆车都已经不能正常行驶。盗掘者带走了油箱里的油。在那辆摩托车附近,我们还找到了他们埋在雅丹下面隐蔽处的整箱矿泉水。在荒原中,盗掘者会布置很多这样隐蔽的藏身点。一旦被发现,他们就会迅速逃离作案现场,躲在这些藏身点里,暂时避避风头。在茫茫雅丹区里想找到这样的藏匿地点,几乎是不可能的。

我本人对荒原中这些“文物窃贼”的态度非常矛盾。一方面,作为一个考古从业者,对他们的这种行为我感到深深的厌恶和憎恨。另一方面,作为一个普通人,我对他们这种对自身生命的漠视也感到深深的惋惜。无论如何,生命都是宝贵的,对每个人都一样。

荒漠区的遗址和墓地,因为埋藏环境极度干燥,土壤也没有那么大的腐蚀性,所以会有很多遗物非常完好地保存下来,包括木器和丝织品。这些就是盗掘者们寻找的“宝贝”,也为很多写作者提供了更直观的素材来源。近年来有很多以罗布泊和楼兰、精绝等遗址为背景的文学作品颇受欢迎。有的写盗墓,有的写探险。

经常有人会和我聊起对这些文学作品的看法,担心这些以“盗墓者”或者“探险者”为主角的作品,会不会在价值取向方面造成不好的社会影响,尤其是对青少年而言。对此,我觉得这完全取决于读者的清醒程度,以及他们分清楚虚幻和现实的能力和意愿。

我是在武侠小说的陪伴下成长起来的一代。但我从没有觉得真的有人会遁地飞升,日行千里,不死不灭。EIDOS Technologies公司的著名游戏《古墓丽影》,其实也可以翻译成“古墓闯入者”。我不会把其中的主角劳拉和盗墓贼画上等号。同样地,以古代宝藏为创作主题的,还有电影《夺宝奇兵》。印第安纳·琼斯是我最早认识的“考古学教授”。这些作品带给我的,并不是对现实世界的指引,而是梦境的满足。我知道,这和我的现实世界,毫无关联。

在考察过程中我工作过的墓群主要有以下几处。楼兰东古墓群的壁画墓、平台墓地与孤台墓地、楼兰东1号墓地、2015罗布泊1号墓地和LE古城周边墓群。这些古墓都曾被不同时期的盗掘者破坏过。我的工作,主要是在现场对已经散落的人类遗骸做清理和数据采集。

在楼兰东古墓群中,有一座非常著名的壁画墓。这座墓最初发现于2003年,壁画的内容和墓葬的形制,颇受学术界关注。考察这座墓葬的时候,全体队员都到了现场,从各个角度对这座墓葬进行了记录和分析。墓葬有前后两个墓室,在前室的东壁,有一幅保存相对完整的壁画。曾有学者对这幅壁画中体现出的文化因素做了非常详细的考证,认为这幅饮酒图来自“大酒神节”题材,与贵霜文化相关。同时,作者也对墓葬中出土的器物做了分析,提出墓室的设计和营建都体现出对佛塔供养的观点。持不同观点的学者认为,这座墓葬的文化属性应该是粟特人。

仅有一个身穿红袍的个体,还保留有面颊的下半部。可以看出他浓密胡须的颜色是黑色的。肤色和须发色,在现代人群之间仍然存在非常明显的差异。黑色的胡须,可能暗示着他在遗传层面上,更多地受到了欧亚大陆东部遗传谱系的影响。因为没有其他的参考和直接证据,这只是我在当时的一个推测。

在墓葬入口外面的平缓台地上,我们还发现了一具被盗掘者拉出墓室、弃置在外的男性干尸。根据现场的情况,并不能确定这具遗骸是不是这座壁画墓的主人。与壁画中描绘的形象不同,他的须发颜色都是金黄色的。在楼兰时期的人群中发现不同体貌特征的人,不足为奇。毕竟在那个时期,这里已经是不同体貌特征和文化传统的人群的会聚之地。

其他几个墓地的墓葬形制和风格颇为相近,只是在空间分布上有或近或远的距离。经过后期实验室的碳十四测年,这些墓地的年代都在汉至两晋时期。这些墓葬都被营造在高雅丹顶部。其中的原因,队友们曾经展开过专门的讨论。有的意见认为,这些墓葬的形成时期,正是丰水期,所以只有这些高雅丹的顶部露出了水面。也有的认为在那些更低的地方也有墓葬,只是已经被风蚀掉或者被人为破坏了,所以没有被发现。这些推论都符合逻辑。为了证明或推翻这些推论,队友们也在现场采集了相关的测试样品。破解这些谜题的工作,也一直在继续。

我之所以会认为风蚀破坏的猜测有存在的可能,是因为在调查的过程中曾经发现过一处被风蚀破坏的墓葬区。那些墓葬,仅仅保留了墓框底部很浅的一部分,有的连墓框都没有保留。骨骼被风蚀得所剩无几,只可以勉强看得出轮廓,现场没有发现任何的随葬品。可以推测再过一段时间,这些墓葬就会完全消失不见了。

竖穴墓也分为好几种类型。最普通的小型长方形土坑竖穴墓、带斜坡墓道的竖穴墓、大型正方形土坑竖穴墓都有一定的比例,有时还会在一个墓地中同时出现。墓地中对遗骸的处理方式也颇为不同,有一次埋葬的,有敛骨重葬的,有的遗骸还明显经过焚烧。

通常,在一个长期发展的稳定人群中,埋葬的习俗虽然会存在不同层级上的差异,但同质性占优。因为埋葬习俗在本质上代表着该人群对待死后世界的态度。不过,人类社会和人类行为毕竟具有复杂性。有些在当时非常明确易懂的规则,对时空相隔的我们来说,就变得难以理解。举个例子来说,某些现代人群,对遗体的处理方式和埋葬地点,会根据死者的死亡原因来划分。那些“暴毙”的非正常死亡个体,不会被安置在公共墓地里。这些可对比的资料,都会对我们理解古代墓地中的埋葬行为差异提供启示。

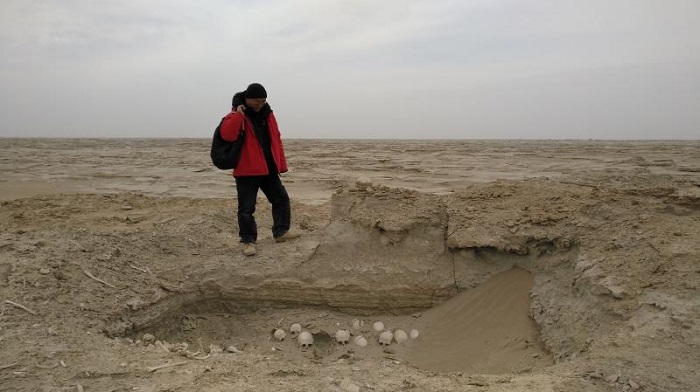

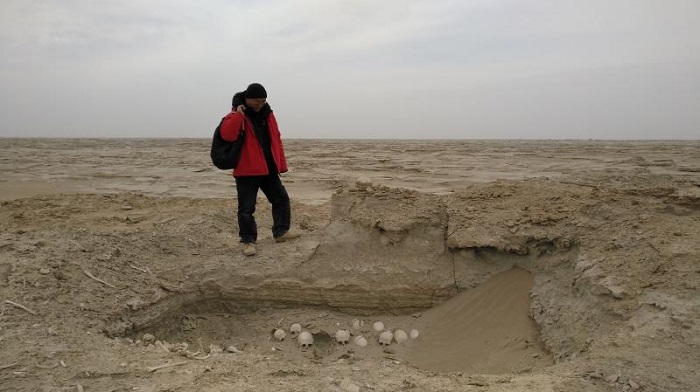

虽然知道这些墓葬之前已经被盗掘者破坏过,也零星看到过几座被破坏的墓葬,但爬上雅丹顶被盗扰的墓葬平台的那一刻,我还是惊呆了。

因为土质坚硬,这些墓葬的墓框通常都非常明显,墓内的填土和墓框之间也很容易分辨,所以每座墓葬几乎都被挖到了底。墓内的填土成堆散落在地表,铺满了这片面积有限的区域。盗掘者的慌乱和匆忙使其行为的收获具有随机性,所以他们往往是不加选择地向下挖,然后带走一切能带走的东西。在地表能够看到的散乱随葬品,都是在盗掘过程中被损坏了的。仅有一只皮靴看起来还保留有最初的状态,可能是盗掘者在慌乱中将它遗忘在了现场。

显然,在盗墓者眼中,人和动物的遗骸都不能和金钱画上等号。所以在墓地里,到处都可以看到散落的骨骼。有些遗骸还被盗掘者直接从雅丹顶上丢了下去,滚落在雅丹中部或者直接滑落到了地表。这些骨骼多数都被折断。因为长期暴露在外,在日照和风蚀的作用下颜色惨白,有些已经剥离成了几层。看到这样的一幕,我很难准确形容那个时候的心情。同行的队友们巡行了一周,都不约而同地叹了口气,只说了一句:“唉……”然后都沉默不语。

在我的研究领域里,有一部分属于比较形态学的内容,属于遗传规律和生物统计学相结合的一类综合性研究。其原理是基于同一人群的长期稳定发展,基因库会相对稳定,人群中的个体在外部形态特征上会保持一定的共性。这是因为人类的外部形态特征本就是由基因决定的,尤其是那些显性基因。稳定发展的时间越久,这种共性就会越强。在人群流动性相对弱的石器时代,人群通过与所处自然环境的长期互动,已经形成稳定的生存策略,这种策略体现在生产生活的各个方面。这样的人群一旦产生扩张或者群体性的大规模移动,就会携带其基因和外部形态特征向外传播。同时流动起来的,也包括惯性的生存策略。所以,结合人群的生物属性特征、自然环境、考古学文化面貌(生存策略的物化表现)三个方面的证据,就可以尝试对人群行为进行动态分析研究。

但在罗布泊地区,这样的研究方法是否适用,仍需要对具体问题进行具体分析。恶劣多变的生存环境和交通要道的地理位置,导致不同体质特征和不同文化传统的人群都曾在这片土地上留下足迹。基于在其他地区建立起来的“稳定人群”界定标准,在这一地区的某个时代的适用性,以及如何应用,是一个非常具有挑战性的课题。

为了对这个问题开展一些探索性的尝试,我和队友们还采集了一些标本用于古代DNA和同位素的测试。从更多的学科视角对同一批标本进行研究,将各个学科的研究结果进行综合分析,对更深入更全面地阐明一个更接近事实的结论,已经变得越来越重要。

在墓葬区的工作环境往往很安静。因为考察时长有限,队友们都各司其职,专注于工作。如果发现了难以解释的现象,大家才会聚在一起展开讨论。比如我们发现在一些墓地中,有用很厚重的木材加工而成的棺木,榫卯结构非常巧妙,组合的方式也非常简便。一位队友在现场提出了一道选择题:这样厚重的木棺,是在居住地先组合好运送到这里的,还是在现场制作加工的呢?大家讨论了半天,并没有讨论出什么有价值的结论。但我们都觉得这个想法很有意思,同时也是一个应该被解决的科学问题。的确,对古代社会的研究,有时候就是“头脑沙暴”的过程。针对同一个现象,解释往往千差万别。我们的所有猜测,都无疑带有我们经历、能力和所受专业训练的影响,出发点和逻辑推导过程也各有侧重。尽管这样,每个基于事实想法的提出,都可能为问题的解决提供了方向。

考察结束之后,偶然在一本诗集中读到了这样一首诗:

木

大树成为棺木

先于被安葬者死亡

每一个断面

都出现了

叫作年轮的湖泊

我读到的时候,可能与其他的读者有不一样的感受。

(本文选自《罗布泊腹地的旅人:72天科考随记》,魏东著,社会科学文献出版社2020年8月出版,经授权,澎湃新闻转载。)

从选择这个专业方向开始算起,我在这个专业领域的学习已经满20年了。这其实是个非常尴尬的阶段。在更广阔视角的认知体系上,我比不上我的前辈。在新理念和新方法的应用上,我又不及我的晚辈。我一直有着非常强烈的危机感,也一直在不断地寻找能在学术上有所突破的领域。经过经年累月不断的积累和尝试,我发现自己还是更关心遗骸中那些与古代环境和文化相关的线索,在讨论人类的适应性和生存策略的重建方面,我付出了更多的努力。

墓葬是逝者的永久居所,也代表着他们与这个世界最后的关联。墓葬的形制、规模和随葬品的多寡,包括摆放的位置,都代表着生者和现实世界对逝者的态度。这些方式,有的在人群中形成了广泛的认同,形成了统一的规制。也有的非常随性,草草了事,无章可循。当然,造成这种差异的原因,可能与事件发生的时代和埋葬那一刻的场景密切相关。

对于这样的永久场所,选择安置在何处,也从另一个侧面反映了人群对待逝者或者死亡的认知和态度。在石器时代,人们会将逝者安置在自己的居所附近,甚至居所的内部。这是真正意义上的“侍死如生”。对于这样的相互“陪伴”,他们并不觉得有什么不妥。后来,墓葬的所在地,就离生者的住所越来越远。尽管生者也会去选择那些宽阔平坦、依山傍水的所谓“风水宝地”。事实上,他们已经不再愿意逝者们与自己的世俗生活有任何瓜葛了。

罗泰先生曾经在《宗子维城:从考古材料的角度看公元前1000至前250年的中国社会》一书中指出过这样的一个现象:到战国时代,随着社会的繁荣与世俗化,“死去的祖先已经从上天的超自然保佑者转变为可能有害的存在”。这一方面体现在墓葬的营造越发规整,随葬品种类越来越丰富上;另一方面也表现为墓葬与现实世界的距离越来越远。

对逝者或者死亡产生恐惧感,最初是怎样替代了对逝者的思念和不舍,这是一个心理学问题。但我觉得这种“有害的存在”,也有可能和造成死亡的方式有关。因传染病死亡的逝者会造成病毒更大规模的扩散,暴力冲突或者意外造成的死亡可能会为生者带来仍存在于现实的影响,都是比较合理的猜测。

我在新疆看到过很多种古代不同类型的埋葬方式。在北疆,有些青铜时代和铁器时代的墓葬,在地表有着巨大的封堆。这些封堆用大小不一的石块堆积而成,现在还矗立在地表。有的封堆残留的高度也有十余米,可见最初建成的规模应该更为宏大。但这些封堆下面的墓葬,往往只是一个小型的、随葬品非常少的土坑竖穴墓。作为一种常见的墓葬类型,考虑到营造者可以动用的劳动力数量和所付出的代价,如此大型的封堆在一个人群中如此普遍的存在,这令我觉得非常费解。

在通过实物遗存去寻找线索的研究过程中,无处不存在着“取样偏差”。考古工作所面对的遗存材料,已经被流逝的岁月进行了筛选。比如在新疆的古代墓葬中,经常会发现各种各样的食品。肉类、面食、乳制品,都曾有数量可观的发现。食品类的随葬品,在其他地区很少被发现。是不是据此可以说明其他地区不用食物来随葬呢?很明显不行。我曾经在北方发掘过一个战国时期的墓葬,出土的铜容器因为密闭性非常好,也发现了其中盛着面食和鱼肉。这些受自身材质和保存条件限制的发现,影响了我们对最真实情况的认知。更多科技方法的引入,能够更好地探索这些问题。比如对随葬容器内的残留物进行分析,也可以说明这个容器在当时是否盛装了食品。

罗布泊地区的古代墓葬,以目前的调查发现结果来看,汉代到魏晋时期的数量最多,青铜时代到早期铁器时代的墓葬数量也很可观。由于地域过于广阔和荒凉,有些地区至今仍无人踏足,所以未来一定会有更多的新发现。

对逝者的敬畏感,并不能在所有人身上都有所体现,尤其是在利益的诱惑面前。利益是最好的人性试金石,金钱也是最危险的游戏。盗掘行为本质意义上作为偷盗行为的一种,很早就已经在人类社会出现了,由此产生的利益链环环相扣,存在诸多为这种行为开脱的理由,能够砸碎它的,也只有法律的铁拳。

20世纪90年代初期对罗布泊地区的开发,使进入这片区域变得不如从前那么艰难和危险。随着闯入者的不断增加,现代设备定位了越来越多荒原中已经数千年没有人到达的点。盗掘者们或三五成群,或组成十几人的庞大队伍,以生命和自由为代价,在荒原里和保护者、执法者们打起了游击。他们中的很多人,都有丰富的野外生存经验,所以并不依赖非常好的装备。撞大运式的乱挖也不需要更多的专业知识。他们更多地凭借的是被金钱冲昏了头的勇气。

虽然在这次考察过程中,我们没有和盗掘者有正面的遭遇和冲突,但他们留下的痕迹时有发现。我们两次偶遇过盗掘者抛弃在“无人区”的交通工具。一次是摩托车,另一次是小型卡车。这两辆车都已经不能正常行驶。盗掘者带走了油箱里的油。在那辆摩托车附近,我们还找到了他们埋在雅丹下面隐蔽处的整箱矿泉水。在荒原中,盗掘者会布置很多这样隐蔽的藏身点。一旦被发现,他们就会迅速逃离作案现场,躲在这些藏身点里,暂时避避风头。在茫茫雅丹区里想找到这样的藏匿地点,几乎是不可能的。

盗墓者留下的摩托车。我坐上去试了试,发现因为排气管太低,这辆车并不适合在荒原上行驶。不知道这是不是他们暂时放弃了这辆车的原因。在车子前面几米处的雅丹下,我们还发现了盗墓者们留下的一整箱矿泉水,藏在挖好的一个小洞里。

小崔曾经和我们讲过一些与盗掘者和闯入者斗争的经历。从行为特征看,其实很难在开始时就对这两个人群进行划分。有时经过数日艰辛漫长的追逐,最终能将盗掘者绳之以法。更多的时候,是通过驱逐让盗掘者知难而退。而不久之后,他们一定会卷土重来。这样的保护工作,真的是充满了风险,而且任重道远。我本人对荒原中这些“文物窃贼”的态度非常矛盾。一方面,作为一个考古从业者,对他们的这种行为我感到深深的厌恶和憎恨。另一方面,作为一个普通人,我对他们这种对自身生命的漠视也感到深深的惋惜。无论如何,生命都是宝贵的,对每个人都一样。

荒漠区的遗址和墓地,因为埋藏环境极度干燥,土壤也没有那么大的腐蚀性,所以会有很多遗物非常完好地保存下来,包括木器和丝织品。这些就是盗掘者们寻找的“宝贝”,也为很多写作者提供了更直观的素材来源。近年来有很多以罗布泊和楼兰、精绝等遗址为背景的文学作品颇受欢迎。有的写盗墓,有的写探险。

经常有人会和我聊起对这些文学作品的看法,担心这些以“盗墓者”或者“探险者”为主角的作品,会不会在价值取向方面造成不好的社会影响,尤其是对青少年而言。对此,我觉得这完全取决于读者的清醒程度,以及他们分清楚虚幻和现实的能力和意愿。

我是在武侠小说的陪伴下成长起来的一代。但我从没有觉得真的有人会遁地飞升,日行千里,不死不灭。EIDOS Technologies公司的著名游戏《古墓丽影》,其实也可以翻译成“古墓闯入者”。我不会把其中的主角劳拉和盗墓贼画上等号。同样地,以古代宝藏为创作主题的,还有电影《夺宝奇兵》。印第安纳·琼斯是我最早认识的“考古学教授”。这些作品带给我的,并不是对现实世界的指引,而是梦境的满足。我知道,这和我的现实世界,毫无关联。

在考察过程中我工作过的墓群主要有以下几处。楼兰东古墓群的壁画墓、平台墓地与孤台墓地、楼兰东1号墓地、2015罗布泊1号墓地和LE古城周边墓群。这些古墓都曾被不同时期的盗掘者破坏过。我的工作,主要是在现场对已经散落的人类遗骸做清理和数据采集。

在楼兰东古墓群中,有一座非常著名的壁画墓。这座墓最初发现于2003年,壁画的内容和墓葬的形制,颇受学术界关注。考察这座墓葬的时候,全体队员都到了现场,从各个角度对这座墓葬进行了记录和分析。墓葬有前后两个墓室,在前室的东壁,有一幅保存相对完整的壁画。曾有学者对这幅壁画中体现出的文化因素做了非常详细的考证,认为这幅饮酒图来自“大酒神节”题材,与贵霜文化相关。同时,作者也对墓葬中出土的器物做了分析,提出墓室的设计和营建都体现出对佛塔供养的观点。持不同观点的学者认为,这座墓葬的文化属性应该是粟特人。

墓室中的壁画

对于这样的文化属性分析,我的知识储备并不能从专业的角度提出赞同或者反对的意见。我最关心的还是壁画中的人物形象。我期待能够从壁画人物中寻找到一些线索,看看他们的样貌如何。但非常可惜的是,壁画里六个人物的脸,大部分被破坏了。不知道这些“面孔”,现在流失到了哪里,还有没有机会看到,哪怕只是影像也好。仅有一个身穿红袍的个体,还保留有面颊的下半部。可以看出他浓密胡须的颜色是黑色的。肤色和须发色,在现代人群之间仍然存在非常明显的差异。黑色的胡须,可能暗示着他在遗传层面上,更多地受到了欧亚大陆东部遗传谱系的影响。因为没有其他的参考和直接证据,这只是我在当时的一个推测。

在墓葬入口外面的平缓台地上,我们还发现了一具被盗掘者拉出墓室、弃置在外的男性干尸。根据现场的情况,并不能确定这具遗骸是不是这座壁画墓的主人。与壁画中描绘的形象不同,他的须发颜色都是金黄色的。在楼兰时期的人群中发现不同体貌特征的人,不足为奇。毕竟在那个时期,这里已经是不同体貌特征和文化传统的人群的会聚之地。

其他几个墓地的墓葬形制和风格颇为相近,只是在空间分布上有或近或远的距离。经过后期实验室的碳十四测年,这些墓地的年代都在汉至两晋时期。这些墓葬都被营造在高雅丹顶部。其中的原因,队友们曾经展开过专门的讨论。有的意见认为,这些墓葬的形成时期,正是丰水期,所以只有这些高雅丹的顶部露出了水面。也有的认为在那些更低的地方也有墓葬,只是已经被风蚀掉或者被人为破坏了,所以没有被发现。这些推论都符合逻辑。为了证明或推翻这些推论,队友们也在现场采集了相关的测试样品。破解这些谜题的工作,也一直在继续。

我之所以会认为风蚀破坏的猜测有存在的可能,是因为在调查的过程中曾经发现过一处被风蚀破坏的墓葬区。那些墓葬,仅仅保留了墓框底部很浅的一部分,有的连墓框都没有保留。骨骼被风蚀得所剩无几,只可以勉强看得出轮廓,现场没有发现任何的随葬品。可以推测再过一段时间,这些墓葬就会完全消失不见了。

地表发现的晚期墓葬

如果墓葬营造的形制代表着人群内部不同的层级、等级或者某种未可知的分类的话,楼兰地区的人群内部关系就显得非常复杂。常见的墓葬形制总体上可以分为墓室墓和竖穴墓两种。在等级上,墓室墓可能要更高一些。因为这些墓葬不仅面积大,而且随葬品更加丰富,在营造过程上也更加耗费人力,比如前面提到的那座壁画墓。在2018年调查的墓葬中,有一座直接利用雅丹顶部的隆起,挖空形成墓室,然后用木构件在其中做了支撑。虽然现在已经完全坍塌了,但还是可以看出当时的营造过程颇为精心耗时。竖穴墓也分为好几种类型。最普通的小型长方形土坑竖穴墓、带斜坡墓道的竖穴墓、大型正方形土坑竖穴墓都有一定的比例,有时还会在一个墓地中同时出现。墓地中对遗骸的处理方式也颇为不同,有一次埋葬的,有敛骨重葬的,有的遗骸还明显经过焚烧。

通常,在一个长期发展的稳定人群中,埋葬的习俗虽然会存在不同层级上的差异,但同质性占优。因为埋葬习俗在本质上代表着该人群对待死后世界的态度。不过,人类社会和人类行为毕竟具有复杂性。有些在当时非常明确易懂的规则,对时空相隔的我们来说,就变得难以理解。举个例子来说,某些现代人群,对遗体的处理方式和埋葬地点,会根据死者的死亡原因来划分。那些“暴毙”的非正常死亡个体,不会被安置在公共墓地里。这些可对比的资料,都会对我们理解古代墓地中的埋葬行为差异提供启示。

虽然知道这些墓葬之前已经被盗掘者破坏过,也零星看到过几座被破坏的墓葬,但爬上雅丹顶被盗扰的墓葬平台的那一刻,我还是惊呆了。

因为土质坚硬,这些墓葬的墓框通常都非常明显,墓内的填土和墓框之间也很容易分辨,所以每座墓葬几乎都被挖到了底。墓内的填土成堆散落在地表,铺满了这片面积有限的区域。盗掘者的慌乱和匆忙使其行为的收获具有随机性,所以他们往往是不加选择地向下挖,然后带走一切能带走的东西。在地表能够看到的散乱随葬品,都是在盗掘过程中被损坏了的。仅有一只皮靴看起来还保留有最初的状态,可能是盗掘者在慌乱中将它遗忘在了现场。

显然,在盗墓者眼中,人和动物的遗骸都不能和金钱画上等号。所以在墓地里,到处都可以看到散落的骨骼。有些遗骸还被盗掘者直接从雅丹顶上丢了下去,滚落在雅丹中部或者直接滑落到了地表。这些骨骼多数都被折断。因为长期暴露在外,在日照和风蚀的作用下颜色惨白,有些已经剥离成了几层。看到这样的一幕,我很难准确形容那个时候的心情。同行的队友们巡行了一周,都不约而同地叹了口气,只说了一句:“唉……”然后都沉默不语。

被盗扰的墓葬

清理工作还是要继续开展。虽然在墓地工作所获取的材料,遗失了出土在哪个具体墓穴和在墓穴中的初始位置等非常关键的信息,但在“同时同地埋葬”这样一个大前提下,仍可以就现存的遗物情况分析出一些有价值的信息。在我的研究领域里,有一部分属于比较形态学的内容,属于遗传规律和生物统计学相结合的一类综合性研究。其原理是基于同一人群的长期稳定发展,基因库会相对稳定,人群中的个体在外部形态特征上会保持一定的共性。这是因为人类的外部形态特征本就是由基因决定的,尤其是那些显性基因。稳定发展的时间越久,这种共性就会越强。在人群流动性相对弱的石器时代,人群通过与所处自然环境的长期互动,已经形成稳定的生存策略,这种策略体现在生产生活的各个方面。这样的人群一旦产生扩张或者群体性的大规模移动,就会携带其基因和外部形态特征向外传播。同时流动起来的,也包括惯性的生存策略。所以,结合人群的生物属性特征、自然环境、考古学文化面貌(生存策略的物化表现)三个方面的证据,就可以尝试对人群行为进行动态分析研究。

但在罗布泊地区,这样的研究方法是否适用,仍需要对具体问题进行具体分析。恶劣多变的生存环境和交通要道的地理位置,导致不同体质特征和不同文化传统的人群都曾在这片土地上留下足迹。基于在其他地区建立起来的“稳定人群”界定标准,在这一地区的某个时代的适用性,以及如何应用,是一个非常具有挑战性的课题。

为了对这个问题开展一些探索性的尝试,我和队友们还采集了一些标本用于古代DNA和同位素的测试。从更多的学科视角对同一批标本进行研究,将各个学科的研究结果进行综合分析,对更深入更全面地阐明一个更接近事实的结论,已经变得越来越重要。

在墓葬区的工作环境往往很安静。因为考察时长有限,队友们都各司其职,专注于工作。如果发现了难以解释的现象,大家才会聚在一起展开讨论。比如我们发现在一些墓地中,有用很厚重的木材加工而成的棺木,榫卯结构非常巧妙,组合的方式也非常简便。一位队友在现场提出了一道选择题:这样厚重的木棺,是在居住地先组合好运送到这里的,还是在现场制作加工的呢?大家讨论了半天,并没有讨论出什么有价值的结论。但我们都觉得这个想法很有意思,同时也是一个应该被解决的科学问题。的确,对古代社会的研究,有时候就是“头脑沙暴”的过程。针对同一个现象,解释往往千差万别。我们的所有猜测,都无疑带有我们经历、能力和所受专业训练的影响,出发点和逻辑推导过程也各有侧重。尽管这样,每个基于事实想法的提出,都可能为问题的解决提供了方向。

考察结束之后,偶然在一本诗集中读到了这样一首诗:

木

大树成为棺木

先于被安葬者死亡

每一个断面

都出现了

叫作年轮的湖泊

我读到的时候,可能与其他的读者有不一样的感受。

(本文选自《罗布泊腹地的旅人:72天科考随记》,魏东著,社会科学文献出版社2020年8月出版,经授权,澎湃新闻转载。)