文博信息

重磅|首届山西考古新发现论坛在山西太原成功举办!2020年度山西六大考古新发现出炉!

3月29日下午,由山西省考古学会、山西晚报共同举办的首届山西考古新发现论坛在太原举行。论坛集结了全省12项考古发掘项目,涵盖了新石器时代至元明时期的最新考古发现。

省文物局文物保护利用处白雪冰处长致辞

省文物局文物保护利用处白雪冰处长出席并介绍,2020年,我省考古工作在省委省政府的高度重视下,在地方政府的大力支持下,取得丰硕成果。全年累计开展考古发掘96项,其中主动性考古7项,配合基本建设考古89项,发掘面积达16000多平方米,出土文物达9000余件/组,实施了12项现场文物保护和搬迁工作,在保证学术任务的同时,诸多基本建设中文物得到全面的保护。

论坛由山西省考古研究院副院长、

山西省考古学会副理事长郑媛主持

活动现场

在山西考古新发现论坛上

入围的12个考古项目的负责人

在现场逐一进行了汇报并回答评委提问

最终,六项考古项目脱颖而出

成功入选“2020年度山西考古新发现”

分别是:

(排名不分前后)

运城夏县师村新石器时代遗址忻州偏关天峰坪新石器时代遗址

运城垣曲北白鹅东周墓地

朔州朔城区后寨战汉墓地

阳泉城区平坦垴汉代古井遗址

大同平城区七里村北魏墓地

六个入围项目分别是:

(排名不分前后)

吕梁离石信义新石器时代遗址运城盐湖董家营西汉墓地

太原尖草坪区镇城西晋墓地

晋中榆次区新付隋唐墓地

太原阳曲戴庄金墓

吕梁汾阳西关元明墓地

山西省考古研究院院长、

山西省考古学会理事长王晓毅宣布入选名单并总结发言

山西省考古学会理事长、山西省考古研究院院长王晓毅在总结入选项目特点时表示,入选和入围的12个项目涉及山西8个地市,从空间分布看几乎囊括山西全境,充分说明山西考古工作多面开花,各市考古工作卓有成效;从时间分布看,从新石器时代到夏商周时期,再到战国秦汉、西晋、隋唐和元明清,几乎每个时代都有涉及;同时,通过项目汇报,看到了现代考古工作的转变,不在于追求发掘文物,而是追求遗迹背后的故事,运用科技考古手段复原古代生活,折射出每个考古人不忘初心,时时牢记着自己身上的使命。他用4个字,评价入选的六大考古项目:实至名归!!

6大入选项目

1.运城夏县师村新石器时代遗址

发掘单位:

吉林大学考古学院、山西省考古研究所、运城市文物保护中心

项目负责人:

段天璟

主要参加人:

方启、王晓毅、钟龙刚

师村遗址位于夏县县城西南15公里处,距运城盐湖直线距离约7公里,地处青龙河故道的河曲地带,包涵仰韶早期、东周和宋金时期三个时期遗存,以仰韶早期遗存为主,是目前发现的运城盆地年代最早、距离盐湖最近的仰韶早期聚落遗址之一。

师村遗址位置

师村遗址出土了丰富的仰韶早期遗物,年代为枣园文化晚期至东庄类型时期,早于西阴文化,填补了运城盆地腹地仰韶早期文化发现的空白。

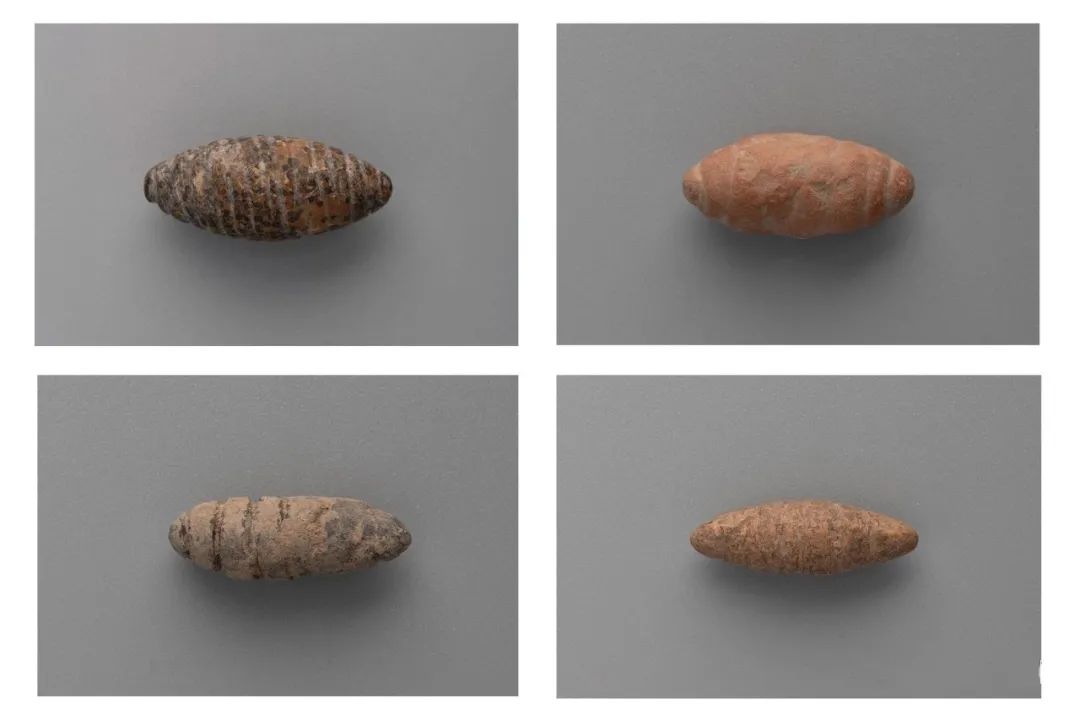

遗址共出土仰韶早期灰坑224个、灰沟10条、房址5座、墓葬11座、墙基2道、夯土基址1座。出土陶器包括平底、尖底、圜底和三足器等;石器器类有工具和石制品两种,工具包括石锄、石钻、磨石等,石制品有石球、石雕蚕蛹、绿松石坠饰等。

师村遗址仰韶早期遗物

师村遗址揭示出的仰韶早期夯土遗存,是黄河流域目前发现年代最早的夯土,对研究我国夯土工艺的起源具有重要价值。 师村遗址出土石雕蚕蛹

师村遗址出土石雕蚕蛹

2.忻州偏关天峰坪新石器时代遗址

发掘单位:

山西省考古研究院、忻州市文物考古研究所、偏关县文化和旅游局

项目负责人:

王晓毅

主要参加人:

张光辉、郭银堂、朱智博

山西省考古研究院华夏文明研究所副所长张光辉作项目汇报

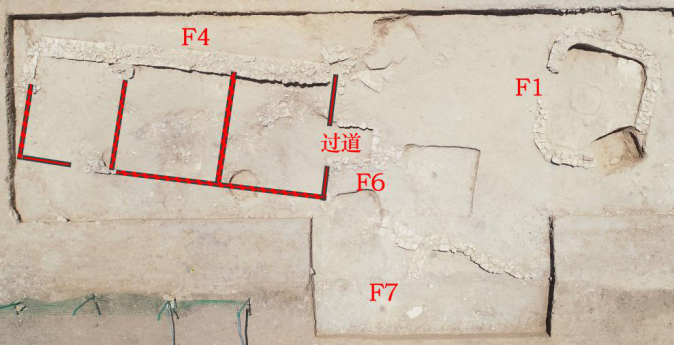

天峰坪遗址位于黄河左岸的偏关县天峰坪镇天峰坪村东,地处关河入黄河口处附近,是一座新石器时代末期的小型石砌台城,所在台地边缘附近设置一些护坡墙,台顶及周边分布大量房址,西部存有进出的通道。

西区石构建筑(西南-东北)

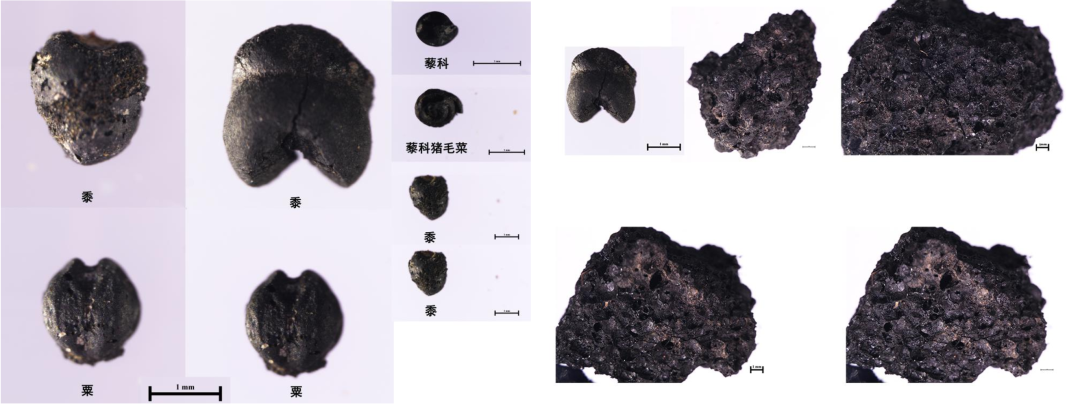

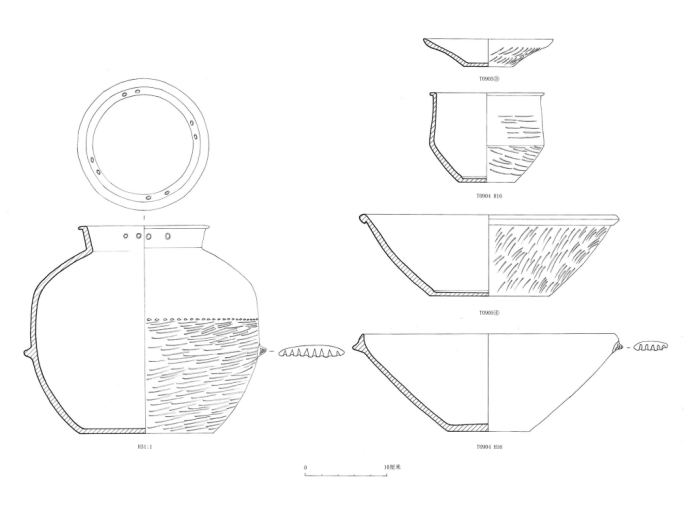

2019年9月开始,为配合忻州市三大板块旅游公路偏关段的建设,经批准,在该台地北部进行了一次发掘,揭露面积1000平方米,发现阿善三期护坡墙多段、房址16座,龙山时期遗存主要为废弃堆积,包括零星墓葬。该遗址阿善三期流行石构建筑,修建了台地边缘护坡墙、墩台,还有一批单间和连间的石砌房址等,普遍使用门轴石等建筑构件,农业经济以粟黍种植为主,生活用器盛行溜肩罐、圜底瓶等,主体年代在2400B.C.前后。龙山时期遗存在上述废弃后形成的堆积,出现鬲、甗、盉等器物,主体年代约相当于2200B.C.前后。

东区石构建筑(南-北)

该遗址是河套地区最先兴起的一批石城之一,其发现完善了黄河东岸史前石城的发展轨迹。同时,其选址于两河交汇的关隘地带,形成三面环河临沟的防御态势,揭示了早期石城的一般构筑模式和兴起的重要动因。此外,遗址出土的以溜肩器为代表的阿善三期遗存与南部小官道类型形成文化的显著差异,暗示了龙山石城大范围出现前,黄河两岸地区南北文化上的对峙。

门轴石

左:G1⑤粟、黍作物

右:H24黍结块

出土器物线图

3.运城垣曲北白鹅东周墓地

发掘单位:

山西省考古研究院、运城市文物保护中心、垣曲县文物旅游局

项目负责人:

杨及耘

主要参加人:

曹俊、钟龙刚、尚斌

山西省考古研究院副研究员杨及耘作项目汇报

墓地位于山西省垣曲县英言乡北白鹅村东,地势北高南低,北依王屋,向南距黄河10公里,东南距洛阳72公里。因被盗而发现,2020年2月我们上报国家文物局,同年3月获得考古执照[考执字(2020)第(341)号]。2020年4月,以山西省考古研究院为首组建的北白鹅墓地考古队,正式进驻墓地开展抢救性考古发掘。

M3墓室

2020年度共抢救性发掘西周至春秋时期墓葬9座,晚期灰坑17座,墓地分为Ⅰ和Ⅱ两个区,发掘面积近一千平方米。从目前发掘情况来看,墓葬分布较疏,以大中型墓葬为主,形制皆为长方形竖穴土坑墓,墓向为南北向,墓主人头向北,七座墓葬有腰坑,五座有殉狗。出土铜、玉、骨等各类文物500余件套,陶器几乎不见,铜容器已出土达百余件。出土的五十余件铜器发现铭文,内容16篇,涉及“中氏”“匽中”“太保”“太师”“中大父”“華”“虢季为燕姬媵甗”以及周王命“夺”掌管成周地区讼事和殷八师等内容。墓地族属为召氏后裔“太保匽中”在成周王畿内的采邑墓地。墓地时代为春秋早期。

M1墓室及出土文物正投影

北白鹅遗址是一处历时久长、内涵丰富、保存较为完整的大型遗址,为研究晋南地区不同时期的埋葬制度、人群族属、社会生活等提供了新的资料和参考,对探讨黄河文明,探索晋南与成周地区之间的关系,探索晋南地区文明化进程在整个中原地区的地位都具有重要意义。

“夺”簋

“匽姬”甗

铜盒

M5铜器出土情况

4.朔州朔城区后寨战汉墓地

发掘单位:

山西省考古研究院、朔州市文物局、朔城区文物局、朔州市文物工作站、朔州市文物钻探队

项目负责人:

马昇