专家观点

李梅田|开创与大成:宿白与中国历史考古学

作者:李梅田

来源:《江汉考古》2018年第3期

宿白先生(1922.8.3~2018.2.1)“是中国历史时期考古学学科体系的开创者和大成者。他以一己之力,拓展了历史时期考古的多个领域,举凡城市、墓葬、手工业、宗教遗存、古代建筑、中外交流以及版本目录等,先生均有开创或拓展之功,后学得以循径拾阶而入”。这是对宿白先生学术的全面客观评价。宿白先生的一生伴随着中国考古学的发生与发展,他从大量的个案研究中摸索出一套植根于中国传统史学的历史考古学研究方法,奠定了历史考古学的基本研究范式和学术品格。对宿白先生的学术方法进行回顾,既是对逝者的缅怀,也是学科发展的需要。

一、早期教育

1939年,17岁的宿白考上北京大学,这时的北大已是日据时期的“伪北大”(1937.7~1945.8)。当时学校在日本“大东亚共荣圈”的侵略政策下施行奴化教育,不过“伪北大”学生大多来自华北和东北沦陷区,对国破山河在的境况有着切肤之痛,面对日本的文化侵略攻势,大多采取消极应付的态度。来自东北沈阳的青年宿白,对以往在伪满政权下极少接触的史地产生了浓厚兴趣,开始了如饥似渴的史学求知。

作为大学生的宿白凭着兴趣广泛涉猎了文史各方面的课程。当时留在北大任教的冯承钧(治中西交通史、南海交通史和中亚民族史)、容庚(治甲骨卜辞、金石学)、孙作云(治古代神话研究)等先生的课程开启了宿白先生最初的史学求索之路,大学期间撰写的论文《颛顼考》、《少昊考》正代表了他对迷雾一般的上古史的探索。1945年北大自昆明回迁后,宿白先生得以更加自由地徜徉在魅力无穷的古史世界,在史地之外,还选修了汤用彤先生的佛教史、魏晋玄学等课程,这些都大大地拓展了他的史学视野,为未来的学术道路奠定了宽广的基础。

1944年大学毕业后,宿白先生留在文科研究所读研究生,导师是著名的敦煌研究及中外文化交流史专家向达先生(1900~1966)。向先生是最早对西北史地和考古遗址进行科学考察的中国学者之一,抗战期间曾多次参加中瑞西北科学考察团、中央研究院西北史地考察团等活动,对敦煌和西域的许多重要考古遗址多有记录,抗战期间同时兼任西南联大历史系和北大文科研究所导师,他是宿白先生最初的学术引路人。

冯承钧先生(1887~1946)可谓对宿白的学术和工作影响最大的老师。冯先生早期师从法国著名汉学家伯希和(Paul Pelliot),回国后历任北大等高校教职,长于边疆史地研究,也是重要的学术翻译家,译有多部重要汉学论著,如沙畹(Edouard Chavannes)《摩尼教流行中国考》、色伽兰(Victor Segalen)《中国西部考古记》等。冯先生在抗战期间由于健康原因未能南迁昆明,一直留在北大任教,直到1946年去世。冯先生对宿白的影响除了学术方面外,还有工作上的直接帮助。当1945年抗战胜利,北大自昆明回迁,原“伪北大”的教师和学生或多或少地受到了影响,作为研究生的宿白一时也没有了着落,幸得冯先生力荐,才得以在北大图书馆获得一份图书编目的工作,从此在图书馆和文科研究所边工作、边学习,直到解放后院系调整才离开图书馆,到历史系考古教研室从事专职的考古教学与研究。

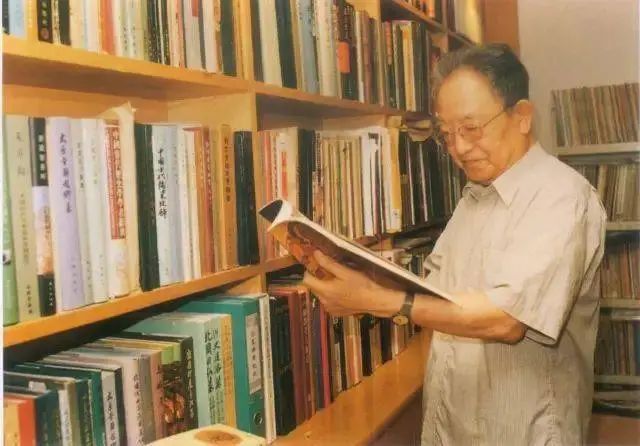

北大图书馆的工作开启了宿白先生的职业生涯,也直接惠及他未来的学术研究,正如他自己所说,“一辈子受惠于北大图书馆”,也正因如此,他晚年将毕生藏书捐献给了北大图书馆,设立了“宿白书藏”图书室。宿白先生在图书馆工作近十年(1945~1954),不但得以广泛涉猎所藏珍贵古籍,还参与了李盛铎藏书编目等重要工作,这些经历使得他对图书馆善本古籍烂熟于心,养成了他在版本目录学方面的高度造诣。目录学是文史治学之门径,宿白先生在后来的每个具体研究中,都将古代文献的收集和辨析置于首要地位,他在史料目录学方面的深度浸染是个人学术的重要基础,也为历史时期考古的诸多领域建立了重要的基础文献库。

二、涉足田野

解放前的北大求学经历奠定了宿白先生的学术基础,解放后由于考古教学的需要,开始涉足田野,自觉将日渐成熟的考古学理论和方法运用于历史时期的考古研究,走上以田野考古为基础的中国历史考古学创建之路。

宿白先生的田野考古始于建国初的多次京外考察。1950年下半年,受文化部委托,和阎文儒代表北大文科研究所对华北和东北的历史时期遗存进行了新中国的第一次田野考古调查,对云冈石窟、义县奉国寺万佛堂等石窟寺、古建筑和辽墓进行了调查、测绘、摄影、记录,留下了一批珍贵的一手资料。这是他的第一次正式野外考古工作,考察的对象主要是石窟寺和古建筑,这两类遗存成为宿白先生后来用力最深的方向。

此后数年,宿白先生几乎每年都要出外考察古迹,足迹遍及雁北、敦煌、唐山、洛阳等地。1952年院系调整后,文科研究所取消,历史系成立了中国第一个考古专业,宿白先生作为考古专业的专任教师,由于教学实习的需要,尝试以考古学的视角考察古代遗存,重点在古建和石窟寺研究方面进行了方法论的探索。这期间较为重要的田野工作有:1951年秋天的莫高窟考察和冬天的白沙水库发掘;1952年与莫宗江、赵正之先生共同进行的敦煌考察;1953年与苏秉琦、阎文儒先生共同指导的云冈石窟实习等。

50年代初期的田野考古工作,以及与莫宗江、赵正之等先生的共同考察,使得宿白先生的建筑考古方法论逐渐清晰,同时出于完善教学体系的需要,又与郑振铎、阎文儒等先生一道讲授中国美术史课程,考古学、古代建筑和美术史三大相关学科在宿白先生的学术体系里得到了很好的结合,完善了中国历史考古学研究的内容,经过此后数十年的发展,宿白先生在石窟寺考古、古代建筑、墓葬和城市考古等领域皆作出了开创性的贡献。

三、石窟寺考古

新中国建立后,宿白先生在大量的田野考古实践中,将考古学理论与方法应用于历史时期的考古研究,尤其在石窟寺研究中建立了独具特色的佛教考古学科体系。

五、六十年代,宿白先生作为考古专业的主要教员,先后带领学生到邯郸响堂山石窟、敦煌莫高窟、新疆克孜尔石窟实习。出于教学工作的需要,在石窟寺考古中特别注重考古学方法的运用,1962年在敦煌文物研究所的讲座中,首次提出“石窟寺考古”一名,对石窟寺考古的理论和方法进行了系统总结。认为石窟寺考古就是将考古地层学和类型学分别用于获取和整理石窟寺资料,利用地层学原理进行必要的清理、收集文字资料、观察石窟现象等;运用考古类型学对石窟结构、题材布置、造像、花纹形态等进行分期,强调通过遗存的组合关系进行分区和分期研究。

宿白先生在石窟寺研究中用力最深、影响最大的当属云冈石窟研究,也是他学术上最精妙的一笔。早在日本侵华期间的1938~1945年间,日本京都大学水野清一、长广敏雄带领的佛教石窟调查团先后对响堂山、龙门和云冈三大石窟群进行了详细的勘察、测绘和记录工作,其中云冈的成果最为丰硕,以16卷32册的《云冈石窟——公元五世纪中国北部佛教石窟寺院的考古学调查报告》发表。这是一部非常有价值的云冈石窟报告,其资料价值至今仍无出其右者。在报告中,除了详细报导调查资料外,还发表了《云冈图像学》、《从云冈样式到龙门样式》等以风格学方法讨论云冈雕刻艺术的论文。几乎与日本学者的云冈研究同时,宿白先生于1947年“无意中在缪荃孙传抄的《永乐大典》天字韵《顺天府》条引《析津志》文内,发现《大金西京武州山重修大石窟寺碑》一篇。碑文二千一百余言,记述详细,徵引宏博,所述自唐迄金一段云冈的兴修、设置,正好弥补了云冈历史的空白页,而引用现已佚亡的北魏铭刻和文献记录考订云冈石窟的时代,也正给今天研究云冈各个石窟开凿先后的问题提供了绝好的参考材料”。这个“无意的”发现对日本人的云冈研究造成了不小的冲击。

金碑碑文撰于金皇统七年(1147),原碑早佚,约百年后的元末熊自得将其抄入《析津志》,后于明初又随《析津志》被抄入《永乐大典》,清光绪年间,缪荃孙从国子监抄录《永乐大典》所收《析津志》文字八卷,此段碑文即在其中。当其他版本的《永乐大典》毁于八国联军战火时,缪氏抄本得以幸免于难而成为唯一流传版本,此后辗转成为藏书家李盛铎的藏书,抗战时期李氏藏书一部分流入哈佛大学,一部分入藏北大图书馆。当时宿白先生受命为李氏藏书编目时,偶然发现这段碑文。虽然这篇碑文经过了令人眼花缭乱的辗转传抄,但流传有绪,是一份云冈石窟在唐至金时期兴废历史的珍贵史料。

碑文自金皇统七年(1147)撰成,至1947年被宿白先生重新发现,正好经历了整整800年,实在令人唏嘘!这似乎是它与宿白先生冥冥之中的“缘分”,其实,如果不是宿白先生对文献史料的熟知、对云冈石窟的长期思考,恐怕也不会如此“无意”地问世,迄今湮没无闻也未可知。宿白先生于1956年发表《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉校注——新发现的大同云冈石窟寺历史材料的初步整理》一文,结合考古遗存对碑文进行了全面的校补和疏证,对碑文所记的云冈十寺位置,对唐、辽金及元明清时期的兴废历史进行了全面梳理,从而对云冈石窟的开窟先后次序及云冈开窟历史提供了强有力的证据。这是云冈石窟研究上的重要突破。

根据金碑的记录,宿白先生用已经成熟的石窟寺考古学方法重新审视了云冈石窟的开窟历史,于1978年发表《云冈石窟分期试论》一文,根据窟龛形制、造像内容和样式将云冈石窟分为三期,方法上充分考虑到石窟的形制与组合、尊像的内容与布局,以及衣纹雕刻技法及细部特征,并结合政治背景、佛教信仰等方面给予了符合历史的解释,这种将考古学与历史学相结合的方法明显区别于日本学者,结论也有出入,因此引起了日本学界的震动。1980年长广敏雄针对《金碑》和《云冈石窟分期试论》二文,发表了《驳宿白氏的云冈石窟分期论》,对金碑的证史作用表示怀疑,对碑文中十寺的位置及年代表达异议,同时对宿白先生的研究方法也有质疑,坚持对云冈的断代应主要依据雕刻造型的风格。

1982年,宿白先生又发表《〈大金西京武州山重修大石窟寺碑〉的发现与研究——与日本长广敏雄教授讨论有关云冈石窟的某些问题》,从四个方面进行了回应,不但详证金碑的流传情况、十寺的位置,还对日本学者采取的样式论方法进行了质疑,主张石窟的研究应从石窟形制、尊像和尊像组合(布局与题材)、纹饰与器物、艺术造型与技法等方面来考察形态的演变规律,其中石窟的形制是首要的,而艺术表现形式是次要的。这是考古类型学在石窟寺研究中的应用,充分注意到了各类遗存彼此之间的内在逻辑,而不是停留在过于表象化的风格样式上。

这场学术争论反映了以石窟寺研究为代表的中国历史考古学研究范式的成熟,即以文献与实物相结合,既要深入挖掘和精细辨析丰富的古代文献资源,也要对实物材料采取更客观的分析方法,不但要注意造像及花纹的自身形态变化,更要注意形态与洞窟形制、组合的联系,这是一种更加符合考古遗存内在逻辑的方法。云冈之争表明,“长广教授所代表的中国石窟寺研究的时代已经结束,以宿白先生为代表的中国历史考古学家所创立的中国石窟寺考古学已经建立”。

如果说云冈石窟的研究代表了石窟寺考古学方法论的成熟,那么,宿白先生于八十年代中期提出的“凉州模式”和“云冈模式”则代表了中国石窟寺考古学体系的形成,是在对北朝石窟寺遗存进行全面考古调查和资料梳理基础上,对佛教文化中国化进程的宏观论断。

宿白先生在佛教考古研究上的开创意义是十分重大的,正如台湾学者李玉珉所言,“他与北京大学考古系的师生累积多年石窟考古的经验,建立了中国人自己的石窟考古研究体系……宿白教授为首的北京大学考古系和段文杰先生领导的敦煌研究院为大陆研究佛教艺术最有成就的两个单位。前者奠定中国石窟考古学研究的基础,后者则在敦煌美术的研究上成就卓越。”

四、墓葬与城市考古

墓葬和城址是历史时期两类综合性考古遗存,分别是丧葬礼俗和城市形态的实物呈现,它们也是宿白先生历史考古学体系里的两个重要内容。

宿白先生在墓葬研究上的开创性贡献首先体现在白沙宋墓的研究上。白沙宋墓的发掘是新中国最初的配合基本建设考古项目之一,1951年开始在河南省禹县白沙水库发掘了300余座各时期墓葬和部分史前遗址,其中三座北宋中晚期的墓葬保留有完好的仿木构砖雕结构和彩色壁画,宿白先生于1956年发表了三座墓的发掘报告。这部报告的体例和研究深度一直为考古学界所称道,被誉为考古报告的经典。不同于一般考古报告的是,《白沙宋墓》除了详尽报导墓葬的发掘资料外,对墓葬结构、随葬品、仿木构建筑和彩绘等都做了十分深入的阐释。阐释部分皆以注释的方式编入书中,篇幅数倍于正文。据绪言,“文中的大部分插图和附注,原是整理记录以前所搜集的有关参考资料,本来不拟附入,后因考虑这些材料虽然零碎,毕竟还可帮助说明许多问题”。

作为考古报告,白沙宋墓的编写体例难以仿效,但有一点值得考古发掘者和报告编写者深思,那就是对发掘材料需要有充分的消化和历史的认识。《白沙宋墓》之所以成为考古研究的经典之作而不仅是考古资料的报导,正是由于宿白先生在编写之前,对墓葬有关的历史地理背景及相关的物质文化史做了深入的考察。他在编写《白沙宋墓》时,并无同类考古报告可作借鉴,白沙宋墓的仿木构建筑和彩画内容的复杂程度,都是以前见所未见的,这就要求他对古代文献和物质文化有着丰富的积累和充分的认识。对白沙宋墓木构建筑和彩画的阐释中,宿白先生开启了诸多方面的研究课题,有些至今仍是学者们感兴趣的重要话题,如关于宋金时期墓葬建筑构件、室内家具、墓壁装饰、葬俗、风水堪舆等的研究,都是在《白沙宋墓》的引领之下逐渐扩大和深入的。

墓葬研究的重要内容之一是葬俗研究,宋金时期由于社会转型和风水堪舆术等的盛行,丧俗变得更为复杂,宿白先生从一些特殊现象(如腰坑或金井、铁牛厌龙、入墓葬仪、金银铤、屏心水波纹等)入手追根溯源,再从历史大势上解释了宋墓葬俗的特殊性,如认为宋代流行以画像或砖雕代替实物,又流行纸质明器,故而宋墓的随葬品往往非常稀少;又以北宋官定地理书《地理新书》等文献讨论了茔地布置、墓位排列、墓葬构造,对明清以前阴阳堪舆之术,尤其以姓氏五音所定的贯鱼昭穆葬排列方式进行了系统的研究,这也是现代学术第一次系统讨论风水术。

徐苹芳先生说,宿先生治学方法的精髓是“小处着手,大处着眼”。所谓“小处着手”是指微观,“大处着眼”是指宏观,也就是微观和宏观的有机结合,这些体现了宿白先生深厚的史料功底(搜集史料、鉴别史料、利用史料),也体现了他的学术敏锐性。从微观上来看,“四十五年前宿先生在《白沙宋墓》注释中所论证的事物和专题,经过这些年新的考古材料的验证,他当初的推测和结论,几乎都是正确的”;从宏观上来看,从白沙宋墓的墓主身份和墓葬室内空间的变化,讨论了中原北方地区的社会转型,从而将白沙宋墓准确定位在中国社会转型的“唐宋之变”上,如从墓主赵大翁的身份推断考察了唐宋社会变革,唐宋变革问题是历史学界一直在广泛讨论的课题,越来越多的考古遗存也反映了这种变革,如城市布局上由从封闭式里坊制向开放式街巷制的转变、起居方式上由低坐向高坐转变及由此引起的室内陈设转变等,这些都是社会变革在物质文化上的具体反映。《白沙宋墓》虽然只是墓葬的发掘报告,但具有很强的学术前瞻性,提出的许多问题几乎超前了半个世纪而成为了后学者深入研究的起点,正如《生平》所言,“后辈学者得以循径拾阶而入”。

城市考古的重要任务是城市平面布局的复原,宿白先生的城市考古方法在《青州城考略》(1999)中有着具体的体现,他先根据清代图志中的城内坊巷图考察明以前的青州城基本方位,结合《水经注》、《入唐求法巡礼行记》等文献考察了北朝至隋唐青州城的主要建筑及道路,再根据明清地方志中的地图考察城内布局的改动。《现代城市中古代城址的初步考察》(2001)对城市考古的方法提出了城市布局复原的详细指导性意见,他根据中国古今城市持续沿用的特点,总结了唐代地方城市的基本形态及等级、唐宋沿用至今城市的变化规律,提出了利用各时期地图及考古遗存相互核校以复原城市布局的基本方法。

古代建筑是与城市考古、墓葬考古、佛教考古都关系密切的遗存,宿白先生从最初的华北、东北考古调查,到许昌民居和白沙宋墓的研究,都有意识地尝试将考古学理论和方法引入古建的研究,注重古建筑的类型、断代分期与分区,使古代建筑成为历史考古研究的可靠史料,将建筑考古纳入到中国历史考古研究范畴,引领了中国古代建筑研究的新方向。

五、结语

宿白先生的研究方向囊括了历史时期的各类考古遗存,开创了以文献史料与考古实物并重的历史考古学研究范式,将考古地层学和类型学等方法应用于石窟寺、寺院、古代建筑、城市、墓葬等的研究,他以及他的继承者们为这些类别的遗存建立了可靠的年代学基础和时空框架,使之成为与传世文献同等重要的可靠史料,通过文献与实物的相互印证探索古代社会,因此,称宿白先生为中国历史考古学的“开创者和大成者”并不为过。

创新是学科发展的生命,宿白先生在长达七十余年的历史考古学研究中,一直没有停止学术创新的步伐,既有研究领域的拓展,更有方法论的创新,他将中国深厚的史学、金石学传统与近代西方考古学方法进行了完美的结合,形成了独具特色的中国历史考古学学科体系,使之成为世界考古学里的重要一环。目前是学术全球化的时代,但中国考古学的全球化不是简单套用西方考古学理论那么简单,中国历史的复杂性和考古材料的特殊性要求我们应立足于深厚的本土史学传统,充分发现、辨析和利用丰富的文献史料,使之与出土材料相互配合,以揭示中国古代社会的复杂性和独特性,这才是对世界考古学的贡献,宿白先生的历史考古学研究范式在这方面为我们做出了很好的榜样。