专家观点

专家说·陈小三丨山西侯马铸铜遗址所见仿古纹饰试析

东周青铜器经历了从典型的周文化风格向列国风格发展的过程。大体而言,春秋早期阶段延续了西周晚期以来的铜器风格;到春秋中期阶段,铜器的形制、纹饰乃至铸造方式都产生了明显的变化,铜器造型愈加规整,开始出现耳、足分铸的现象,同时各个地区之间的差异也进一步拉大;到春秋晚期阶段,形成了秦、楚、晋系等列国风格青铜器。晋系青铜器是列国铜器中的典型代表,除了造型具有自身特征外,在纹饰上也有自己的突出特征。除了大量的蟠螭纹、蟠虺纹外,在山西侯马铸铜作坊遗址及其产品上可以见到一组具有古老渊源的纹饰,这些纹饰在铜器上再次出现,反映出设计和制作这些陶范的工匠,曾经仔细观摩、学习当时见到的流传下来的商代和西周铜器。分析这些资料,对于认识晋系青铜器部分纹饰的渊源及其出现的背景等问题具有积极的意义。

一

“晋系青铜器”概念的提出与侯马铸铜遗址的发现有直接关系,除了日渐丰富的考古资料反映出铜器造型精美、工艺水平高之外,铸铜遗址中还见有一组带有古老纹饰的范模,这些资料在《侯马铸铜遗址》[1]和《侯马陶范艺术》[2]两书中均有报道。多位研究者曾指出,这一组范模带有仿古的味道[3]。这些范模按照仿古纹饰及其变异程度,可以区分为两类,一类是全然模仿晚商至西周早期的纹饰,一类是仿制的纹饰出现了一些变异。

完全照搬晚商至西周早期纹饰的范模,有一组细密云雷纹衬地的夔纹范和模。《侯马铸铜遗址》发表有6块范,即ⅡT41H94∶1,ⅡT9F30∶33、90,ⅡT18H42∶11、10、12(图一∶1、3~6);1块模,即ⅡT12③∶5。《侯马陶范艺术》一书中,又公布了另外一些陶范,分别出自ⅡT50H139(图一∶2)、ⅡT90H150等单位。上述范模上有三类纹饰,第Ⅰ类是带耳夔纹,第Ⅱ类是细长身夔纹,第Ⅲ类是钩喙夔纹,其中ⅡT41H94∶1陶范上清晰可见带耳夔纹与细长身夔纹的组合纹饰。

《侯马铸铜遗址》还著录有一块牛角纹范(ⅡT13H35∶9),虽然陶范已残损,但清晰可见主体纹饰为牛首,牛角和牛耳凹陷较深,下有云雷纹衬地(图一∶7)。相应的,这块陶范铸造出的铜器,牛角及牛耳会凸起,这与晚商至西周早期的浮雕型三层花纹饰很接近。

上述陶范上的纹饰,在晚商至西周早期的铜器上均可以找到十分接近的纹饰,只是多数铜器上仅带有上述一两种纹饰。为了节约篇幅,这里仅举出同时带有上述多种纹饰、年代相当于商代晚期的三件铜卣[4],分别是陕西岐山贺家、广西武鸣勉岭出土的铜卣,以及美国弗利尔美术馆收藏的一件铜卣。贺家出土铜卣,提梁、圈足饰第Ⅱ类细长身夔纹,盖沿饰第Ⅲ类钩喙夔纹(图二)[5];美国弗利尔美术馆藏铜卣,盖沿饰第Ⅰ类带耳夔纹,圈足饰第Ⅲ类钩喙夔纹(图三)[6];勉岭出土铜卣,盖沿、颈部饰第Ⅲ类钩喙夔纹,圈足饰第Ⅰ类带耳夔纹,盖面及腹部饰牛角兽面纹,牛角略微凸起(图四)[7],纹饰风格与上述牛角纹范(ⅡT13H35∶9)相似。这些线索说明,侯马铸铜遗址中所见的这类春秋晚期的陶范,模仿了十分久远的晚商至西周早期的铜器纹饰。

除了相对严谨地模仿晚商至西周早期纹饰的范模外,在侯马铸铜遗址还可以看到这样一些范模,尽管也模仿了早期的纹饰,但出现了明显的变异。这些范模上的纹饰有一种分解的兽面纹,但是主体纹饰非常纤细。如ⅡT12③出土的一块范,同样纹饰的模还见于ⅡT81H126(图一∶8)以及ⅡT13H35、ⅡT96H470等遗迹单位中。这些陶范模的年代,也相当于春秋晚期阶段。

二

上述带有复古纹饰的陶范模较为碎小,铸造的器类不清楚,加之没有发现春秋晚期带有这种纹饰的铜器,上述陶范模一直没有引起大家的关注。最近山西襄汾陶寺北墓地M3011出土一对高达50厘米的夔纹壶(图五),共存的铜器有鼎13件(其中两套列鼎各5件)、簠2件、方座豆3件、盖豆2件、素面壶2件、鉴1件、镈钟13件、甬钟13件等,该墓的年代相当于春秋晚期[8]。这对铜壶的整体造型与太原金胜村M674、M673出土铜壶及美国弗利尔美术馆藏铜壶都十分接近(图六∶1~3)[9]。但其纹饰与同出的器物以及上述形制相近的铜壶完全不同,而与上述侯马铸铜遗址发现的范模纹饰一致。

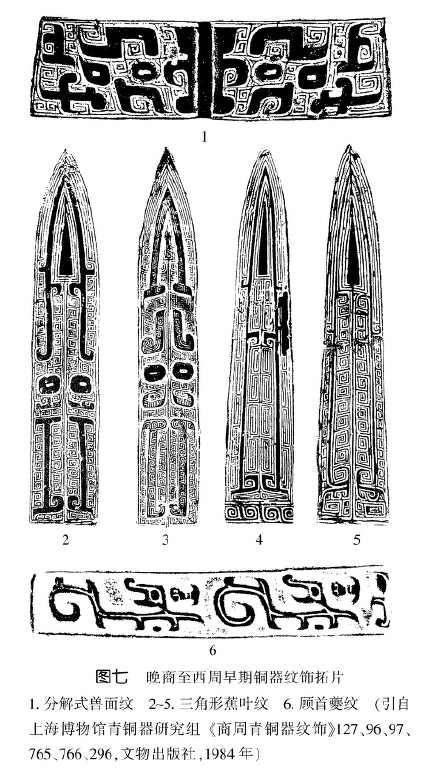

这对铜壶的器身除了口部和下腹的三角形纹饰外,其他部位的纹饰虽然繁复,但只有三种纹饰,而且与侯马铸铜遗址所见陶范上的仿古纹饰契合,分别是带耳夔纹(Ⅰ)、细长身夔纹(Ⅱ)和钩喙夔纹(Ⅲ)。口部及下腹的三角纹,是一种变形的分解式兽面纹,这种纹饰的构图也与侯马铸铜遗址ⅡT81H126出土陶模上的纹饰相近,只是为了更好地与器物造型匹配,将分解的兽面纹做成了三角形。这组分解式兽面纹应该模仿了西周早期流行的同类纹饰,只是纹饰线条纤细,不像西周早期的分解式兽面纹那样线条较粗(图七∶1)。由于这些纹饰与上述侯马铸铜遗址发现的陶范模相似,报道中已指出从整体造型、纹饰风格乃至纹饰布局来看,这对铜壶应是侯马铸铜作坊的产品[10]。这是很正确的认识。

需要说明的是,陶寺北M3011出土铜壶器盖的莲瓣上饰有一类三角形蕉叶纹,这种纹饰在春秋晚期十分少见,可能是模仿了晚商至西周早期铜觚上常见的蕉叶纹。早期的这类蕉叶纹,有一些带有双目,有一些做了减省(图七∶2~5)。器盖口部的顾首夔纹以及作为器盖卡扣的四个牛首也与晚商至西周早期的纹饰相近(图七∶6)。

综上所述,陶寺北M3011出土的这对铜壶,在整体造型上具有典型的晋系铜壶的特征,周身装饰的纹饰渊源古老,应该是侯马铸铜作坊的工匠模仿晚商至西周早期阶段的纹饰并重新设计、生产的结果。

三

侯马铸铜遗址不仅见有上述仿古纹饰,其实大家熟知的夔龙夔凤兽面纹的出现也与侯马铸铜作坊的工匠重拾旧传统并融合当时流行的装饰纹样有关。

兽面纹至迟在二里岗时期已经成为铜器上的主要装饰纹样,西周中期凤鸟纹兴起之后,这类纹饰就退出了舞台。侯马铸铜作坊兴起之后,兽面纹的重新出现和流行,显然也是对晚商至西周早期兽面纹传统的重新继承。只是这一时期铜器的装饰纹样发生了巨大的变化,这些重新流行的兽面纹添加了很多当时流行的元素,如增加与兽面纹缠绕在一起的夔龙纹或夔凤纹,风格与同时期的其他纹饰相似,因而并不突兀。这种重新出现的兽面纹,是侯马铸铜作坊参考当时所见的晚商至西周早期铜器纹饰而重新设计的纹饰。这类纹饰分布也比较有规律,一般布置在比较宽大的纹饰带上,显得纹饰重点突出。这种广泛使用大兽面纹的做法,在其他系铜器上尚未见到。

侯马铸铜遗址所见的这些兽面纹,分别与夔龙纹或夔凤纹缠绕,或者与这两种纹饰共同交织在一起(图八∶1)。虽然细部变化比较多,但主体纹饰几乎是固定的。学者曾经做过一幅这种纹饰的分解图,将夔龙纹和夔凤纹拆解之后,中央则是一个兽面纹(图八∶2)[11]。

上述大兽面纹常装饰在鉴、壶、钟、镈等体形较大的器物上,多装饰在鉴与壶腹部中央及钟与镈的舞部和鼓部。考古发掘及传世的此类器物,有太原金胜村M251出土4件铜鉴[12]、太原金胜村M674出土铜壶(图六∶1)、美国弗利尔美术馆藏铜壶(图六∶2)、太原金胜村M251出土镈钟[13]、陕县后川M2040出土镈钟[14]、汲县三彪镇M1出土两套镈钟[15]等,甬钟鼓部也多装饰这类兽面纹,这里不再举例。

上述带有这种纹饰的器物中,有一些现象值得关注。如金胜村M251中,四件夔凤纹鉴腹部的兽面纹朝向不一致,其中至少有一件腹部兽面纹朝上(图九),这显然是在合范的过程中,把整圈陶范误置的结果[16]。另外,金胜村M674出土的铜壶(图一○),腹部所饰的大兽面纹并未与壶的中线对应[17]。这种现象说明,在长时间制作和使用条带状纹饰的过程中,即便存在中轴对称的兽面纹,但在合范时并未刻意将兽面纹放置在器物中线位置上。仔细观察陶寺北M3011出土的夔纹壶,腹部最下一周细长身夔纹的方向显然是放反了。

上述纹饰朝向放反及纹饰中轴不在器物中线上的现象,在商代和西周青铜器上几乎不存在。这种现象表明,侯马铸铜作坊依据古老的纹饰新设计出的这些纹饰,和商代、西周的纹饰相比,内涵已经发生了重要的改变,更多的是一种装饰纹样,所以在组合陶范的过程中,并不十分注重纹饰的朝向以及摆放是否对称等问题。

四

侯马铸铜遗址中所见的仿古纹饰以及铜器上装饰的这类纹饰,与晚商至西周早期的同类纹饰非常接近。因此可以推知,最初设计这类陶模的工匠,应当见过并反复观摩过这些纹饰。那么,他们观摩的装饰这些纹饰的器物来自哪里?是偶然所得,还是来自世家显贵?这是一个可以讨论的问题。

历史上偶然发现铜器的事件,最著名的当属汉武帝时在汾阴后土祠旁发现铜鼎,并因此将年号改为“元鼎”[18]。因而不排除此类纹饰是侯马铸铜作坊的工匠,依据晋国贵族偶然所得的西周早期器物的纹饰而设计出来的可能性。但更大的可能性是,铸铜作坊的工匠直接参考、模仿晋国公室提供的样本。周代世家显贵拥有累代积累的铜器,这在考古发现的窖藏中已得到证实。在周原扶风庄白一号窖藏中,发现有微史家族旂、丰、墙、连续四代人的器物,年代大致相当于昭王至厉王时期;此外还有年代更早的商尊、商卣,年代大致相当于成康时期[19]。另外,在陕西临潼西段遗址发现有一组铜器,包括成王时期的利簋、西周晚期的铜壶和王盉、春秋中期的陈侯簋等[20]。这些发现多少能说明,周代的世家显贵有累世保存前代器物的传统。

周代是世家贵族政治,这些世家的地位会随着政治势力的变迁而发生变化。晋国最大的世家显贵当然就是晋国公室。晋国在周初成王时期立国后,尽管也曾多次发生宗室内乱,但流传下来的宗庙祭器不至于毁坏殆尽。在春秋晚期阶段,晋国公室可能仍保有从周初流传下来的器物。这样晋国公室控制的作坊,在重新规划和设计铜器纹饰时,可能就以公室保留的早期器物为蓝本,供作坊的工匠仔细观摩学习,如此方能设计出形神兼备的数世纪之前流行的纹饰。

注释

来 源丨社科院考古所中国考古网

编 辑丨武 帅

投稿邮箱:sxww2021@163.com