专家观点

沈琛:8世纪末吐蕃占领于阗史事钩沉

来源:《西域研究》2022年第3期

沈琛

8世纪末,吐蕃占领于阗,但关于占领于阗的年代与路线则众说纷纭。本文通过对敦煌藏文P.t.1287《吐蕃赞普传记》、和田出土于阗语和汉语文书、《九姓回鹘可汗碑》以及《新唐书·南诏传》相关记载的对勘与研究,考证出吐蕃在贞元十四年(798)闰四月自北道南下占领于阗,而占领于阗的吐蕃将领没庐乞力欺徐滥铄('Bro Khri gzu' Ram shags)次年即率军征讨南诏。

安史之乱后,吐蕃在763~786年间自东向西占据河西,790~792年与唐、回鹘激烈争夺西州与庭州,最后争夺四镇。由于河陇路断,因此唐人对吐蕃、回鹘争夺西域的战事知之甚少,今人仅能依靠零星的出土材料进行复原。尤其关于于阗的陷蕃时间,学界争讼已久。

斯坦因(Aurel Stein)最早指出和田丹丹乌里克遗址出土汉文文书的年代下限为790年,据此认为于阗应在此后不久陷于吐蕃。[2]森安孝夫《吐蕃在中亚的进出》一文注意到P.t.1287《吐蕃赞普传记》所载的赤松德赞时期向于阗征税的记载,由于主流意见认为赤松德赞是755~796年在位,因此他推定吐蕃占领于阗在790~796年之间,[3]这一观点也为当时学界所接受。[4]张广达、荣新江在1997年发表《8世纪下半叶至9世纪初的于阗》一文,根据Hedin 24《唐贞元十四年(798)闰四月四日典史怀仆牒为尽收人畜入坎城事》将唐代统治于阗的下限后推至798年,推进了这一问题的认识。吉田豊在《九姓回鹘可汗碑与于阗文文书》一文中,根据《九姓回鹘可汗碑》关于吐蕃与回鹘争夺龟兹、疏勒的记载,以及于阗语文书中出现的798年驻扎坎城的吐蕃大使的信息,认为“贞元”年号并不能作为唐军镇守于阗的标志,因此仍然坚持790~796年于阗陷蕃说,对张、荣的说法提出了挑战。[5]随后荣新江在增订本的《于阗史丛考》中回应了吉田豊的观点,认为“贞元”年号作为唐统治权的标志是没有问题的,但是在790~798年间吐蕃可能曾在反复争夺中一度占据了于阗。[6]虽然这一假说能够解释不同材料之间的龃龉,但是仍然缺乏相关的直接证据,这一问题并没有得到彻底解决。本文拟结合各语言材料对于阗的陷蕃时间进行重新考证,兼论吐蕃在西域进军的路线。

首先,需要解释丹丹乌里克遗址所出汉文文书的年代下限问题。丹丹乌里克遗址并未出土过藏文文书,主体为唐朝统治时期的于阗文、汉文文书。目前所见年代最晚的汉文文书是一件私人藏汉文文书《贞元七年(791)七月杰谢乡头没里曜思牒》,[7]这件文书的发现将丹丹乌里克所出文书的下限后推了一年。Hedin 24《唐贞元十四年(798)闰四月四日典史怀仆牒为尽收人畜入坎城事》是目前和田所见年代最晚的有唐朝年号的于阗语—汉语双语文书,在贞元七年至十四年之间没有相关的汉文文书,这6年的空档期成为此时于阗陷蕃的重要论据。

但持此主张的学者忽略了一点,即这两组文书出土地点的不同。丹丹乌里克遗址原为于阗六城州下辖的杰谢乡,也是唐代于阗镇守军的杰谢镇所在,其出土汉文文书的年代集中于767~791年。而Hedin 24出土于达玛沟一带,达玛沟在唐代为于阗六城州下辖的拔伽乡一带。[8]吉田豊将Hedin 24归入第3组于阗语文书,这一组文书的年代基本都是在于阗王尉迟曜32~36年(798~802)之间,大多属于吐蕃统治之下。[9]出土文书的随机性决定了出土文书分布年代的不规则,不同地点的出土文书年代也各有区分,因此不能将两地文书年代之间的差别简单视作政权转换的结果,而必须要仔细分析出土地的历史背景。就丹丹乌里克遗址而言,由于杰谢乡孤悬大漠,与达玛沟附近的六城其他各乡以及坎城相距甚远,一旦遇到敌情,常常整体迁移他处。如Or.6405(M 9A)《大历三年(768)典成铣牒》就反映了南迁六城的杰谢百姓请求返回杰谢收粮之事:

杰谢百姓状诉杂差科等。右被镇守军牒称:得杰谢百姓胡书,翻称“上件百姓……深忧养,苍生频年被贼损,莫知其计。近日蒙差使移到六城。去载所著差科,并纳足。□□慈流,今年有小小差科,放至秋熟,依限输纳。其人粮并在杰谢,未敢就取,伏望商量者。”使判:“一切并放者。”……使又判:“任自般运者。”故牒。大历三年三月廿三日典成铣牒。[10]

可见早在768年,杰谢乡百姓即曾南迁到六城质逻一带。791年之后,很有可能由于西域局势的动荡,杰谢百姓永久迁移到了六城地区,这在达玛沟出土的于阗语文书中也有体现。[11]杰谢乡的南迁导致了其地的荒废,因而在此之后丹丹乌里克罕有文书出土。791年不能视作吐蕃统治于阗的时间节点,只能作为杰谢乡南迁的时间节点。

另一个关键的时间节点是赤松德赞的在位年限,森安孝夫与吉田豊采信了796年之说,据此认为于阗在796年之前陷蕃。实际上,关于赤松德赞的去世时间并不确定,藏史中有796、797、800、802、804年说等等不同的记载,而以796年之说较为主流。那么这一说法是否可靠呢?杜晓峰(Brandon Dotson)近来在《牟如赞与〈旁塘目录〉》一文中对赤松德赞的在位年代提出了新的见解,他通过比对藏文碑铭、传世藏史与《旁塘目录》的记载,指出在797年赤松德赞曾短暂退位,将皇位传给其子穆尼赞普(Mu ne btsan po),但是在798年穆尼赞普猝死,赤松德赞又复位与幼子赤德松赞共同秉政,直到800年方去世。不过赤松德赞之兄牟如赞(Mu rug rtsan)趁机夺取赞普之位,802年逊位于赤德松赞。[12]作者对相关事件的年代考订非常严谨,其结论基本可信。

不过,杜晓峰对于赤松德赞的在位年代仍然是建立在旁证的基础上,需要更为直接的证据支撑。实际上,P.t.1287《吐蕃赞普传记》(392~397行)的相关记载暗含了关于这一问题的重要线索,学界其实并没有对此进行仔细的辨析。以下对这段记载进行重新分析:

rgyal po 'dI 'I ring la /'bro khri gzu' ram shags kyis / stod pyogs su drangste /lI' bangs su bkug nas dpya' phab bo / /'ung gI 'og du myva dkar po 'bangs su mnga' ba las / glo ba rIngs pa'I tshe / dmag phon 'bro ram shags / /bka' stsal nas / brag rtser nol thabs bkye ba'i tshe / /'jang mang po bkum nas / /spyan chen po nying rim dang / sna la gthogs pa dang / dmangs yan chad sum brgya' rtsa bcu gnyIs bzung nas /'jang rje gol gyis kyang pyag 'tshal te /'bangs rnal mar bkug nas / dpya' phabste snga mkho bzhin du bkod do / /

此王(赤松德赞)之时,没庐('Bro)Khri gzu' Ram shags出兵西域,征服于阗,征其贡赋。其后,白蛮(即南诏)虽然已臣服,忽生叛乱,遂任命没庐[Khri gzu']Ram shags为将军,于山巅交战,杀众多蛮人。上自大悉编本人、各级头目,下至平民,擒获312人。南诏王Gol亦前来致礼,自然将其收为编民,征其贡赋,亦如往昔安置。[13]

征讨于阗的将领没庐Khri gzu' Ram shags随后就前往南诏平定叛乱。那么此次征讨南诏之役发生在什么时候呢?佐藤长将此事置于770年代,认为此事与大历十年(776)西川节度使崔宁“合南诏兵”破吐蕃于西山一役有关。[14]杜晓峰在对《吐蕃大事纪年》的译注中认为此事系指韦皋791年遣段忠义致书南诏时被吐蕃所俘的事件。[15]这两个说法都未见直接证据。

这里的关键人物是先后征讨于阗、南诏的没庐Khri gzu' Ram shags。此人见于P.T.1287《赞普传记》所附《大相名表》中,[16]是出身于四大尚族(zhang,舅族)之一的没庐氏,在尚结赞(Sna nam zhang Rgyal tshan lha snang)之后出任大相。804年的《蔡雅仁达摩崖石刻》中提到他当时作为大相与内大相韦论乞心热多赞(Dba's blon Khri sum bzher Mdo' brtsan)与唐朝议和,[17]在812年的《噶迥寺兴佛盟誓碑》中他作为大相在诸尚论之中领衔盟誓。[18]814年《语合二卷》(Sgra sbyor bam po gnyis pa,又译作《法门名义释词二卷》或《声明要领二卷》)序言中提到他作为大相与次任大相blon Mang rje lha lod对唐作战取胜之事。[19]因此,他至少是在804~814年之间担任大相,基本上相当于赤德松赞的第二次执政时期(802~815年)。唐人称其为“尚绮里徐”(zhang Khri gzur),贞元二十年(804)六月唐使张荐、吕温赴吐蕃吊哀,途经渭州薄寒山(又作薄安山)以西的蕃帅帐幕,见蕃相尚绮里徐与论乞心热。[20]论乞心热(blon Khri sum bzher)其实就是804年《蔡雅仁达摩崖石刻》中与尚绮里徐共同主持对唐议和的内相韦论乞心热多赞(Dba' sblon Khri sum bzher Mdo' brtsan)。唐使张荐、吕温在渭州相衙与绮里徐的外交交涉实际上正是这次唐蕃议和的一部分。汉文史料中又有“尚览铄”(zhang Ram shag)其人,786年他被大相尚结赞遣往唐朝交涉奉天盟约之事,陆贽代唐德宗所撰的《赐吐蕃将书》就是写给尚览铄的敕书,[21]张云指出此人正是没庐Khri gzu' Ram shags,[22]此说可信。可知他很早就在吐蕃东境参与对唐事务。

那么《吐蕃赞普传记》中提到的尚绮里徐率领的南诏之战在汉文史料中是否有记载呢?实际上,《新唐书·南诏传》对此事有明确的记载,贞元十五年(799)十月,吐蕃曾进攻南诏:

吐蕃大臣以岁在辰,兵宜出,谋袭南诏,阅众治道……赞普以舅攘鄀罗为都统,遣尚乞力欺徐滥铄屯西贡川。……欺徐滥铄至铁桥,南诏毒其水,人多死,乃徙纳川,壁而待。是年,虏霜雪早,兵无功还,期以明年。吐蕃苦唐、诏掎角,亦不敢图南诏。[23]

“尚乞力欺徐滥铄”,《新唐书》点校者点断为“尚乞力、欺徐滥铄”,这是错误的。“尚乞力欺徐滥铄”其实就是“zhang Khri gzu' Ram shags”的完整对译。没庐氏为戚族之一,故亦可不称“没庐”而称“尚”,“乞力欺徐”(Khri gzhu')为其前名(mkhan),系“绮里徐”之别译,“滥铄”(ram shags)为其后名(ming),又写作“览铄”。欧阳修编纂《新唐书》时不解吐蕃的命名方法,径称其为“欺徐滥铄”,使后人误以为“尚乞力”与“欺徐滥铄”为二人。

《新唐书·南诏传》此处与《吐蕃赞普传记》所记实为一事,不过两者对于战役的结局记载颇为不同,《南诏传》说吐蕃“虏霜雪早,兵无功还”,前引《赞普传记》则说吐蕃大胜,南诏再度归附吐蕃,南诏王Gol前来致礼。众所周知,南诏在794年叛蕃降唐之后再未降附于吐蕃,《赞普传记》的记载并不可靠。王尧、陈践先生将南诏王Gol还原为阁罗凤(Kag la bong),然此时南诏王为异牟寻,并非阁罗凤,有可能是《赞普传记》为掩饰此役吐蕃无功而返,将阁罗凤致礼之事移花接木到赤松德赞之时。《赞普传记》记载的“擒获312人”的战果少的可怜,也暗示了吐蕃此役并未成功。此事为《赞普传记》所记载的年代最晚的事件,可以断于799年无疑。由此既能够确证赤松德赞的去世时间不早于799年,也可以确定吐蕃征服于阗的时间下限定于799年之前,与张广达、荣新江早先考订的于阗798年陷蕃说在时间上若合符契,尚乞力欺徐滥铄在798年征服于阗,次年即率兵攻打南诏,这一假说是完全可以成立的。

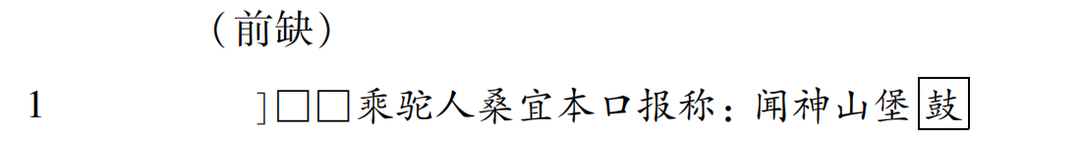

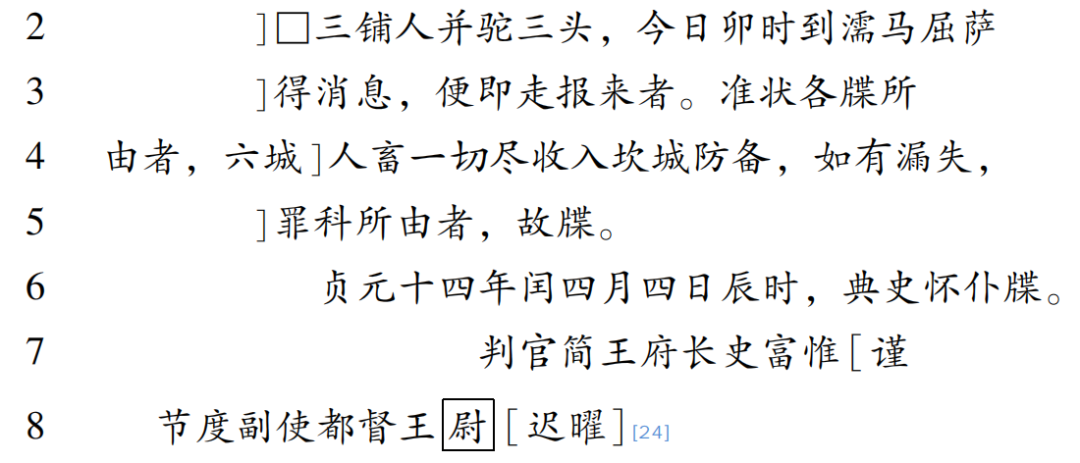

对于吐蕃占领于阗的具体时间和占领过程,仍然要依靠和田出土文书来讨论。Hedin 24《于阗语—汉语双语唐贞元十四年(798)闰四月四日典史怀仆牒为尽收人畜入坎城事》是关于于阗陷蕃的最为直接的材料,引文如下:

这件牒文是由于阗国都下达至于阗东部的六城州,神山堡击鼓传警,沿途烽铺派三人向于阗王汇报,于阗王遂命令六城州将一切人畜都收入坎城防备。这里有两点引起了学者的争论。其一是该文书所针对的敌人是吐蕃还是回鹘?神山堡处于自于阗北至龟兹的南北大道上,即今麻札塔格遗址所在,[25]因此敌情应该是从北面传来。荣先生认为是驻扎神山堡的唐朝军队防备从北方来的吐蕃军队,而吉田豊则结合《九姓回鹘可汗碑》的记载,认为此牒针对的是回鹘击败吐蕃于龟兹之事,此时吐蕃军队已经占领于阗,因此传警。《九姓回鹘可汗碑》的记载如下:

汉语第16行:

复吐蕃大军,攻围龟兹,天可汗领兵救援,吐蕃畜□,奔入于术,四面合围,一时扑灭。尸骸臭秽,非人□□。□□□山,以为京观,败没余烬。[26]

粟特语第18~19行:

他也多次击败龟兹城外的吐蕃军队,将四吐火罗之地及人民纳入治下,以及其他许多被占领的地方。[27]

此处的天可汗是指795~808年在位的怀信可汗。这是关于吐蕃与回鹘在龟兹的战事的唯一记载,吉田豊因此将此事与Hedin 24提到的北方敌情联系在一起,认为Hedin 24中是神山堡的吐蕃守军防备龟兹的回鹘军队。根据《九姓回鹘可汗碑》的粟特文题记,可知吐蕃军队围困龟兹的时间可能并不短,怀信可汗亲征龟兹,多次与吐蕃大军作战,在回鹘倾举国之力的打击之下,吐蕃军队才最终战败,吐蕃败军东逃入焉耆以西七十里的于术城。吉田豊认为798年于阗已属吐蕃,因此吐蕃军队是从于阗进军龟兹的,这一观点可能并不成立,吐蕃并未向南奔逃于阗,而是向东逃至焉耆以西七十里的于术城。那么,吐蕃军队是否有可能是从焉耆进军龟兹呢?这需要结合吐蕃在东天山一带的经略进行分析。791年吐蕃与回鹘、唐朝联军二争北庭,吐蕃最终夺得北庭,792年吐蕃进占西州。大约在此后不久,吐蕃占领焉耆。《吐蕃赞普传记》亦载此事(380~381行):

sbrang rgyal sgra leg zigs kyis / stod phyogs su drangste / mu yungsu g. yul bzlog nas / lung gI rgyal po nung kog man chad 'bangs su bsdus /

章·结札勒息(Sbrang Rgyal sgra leg zigs)进兵上部,破敌于牟庸(Mu yungs),将龙之国王侬廓以下收为编民。[28]

根据《赞普传记》的记载顺序,可知吐蕃占领焉耆是在占领于阗之前,应是在792~798年之间。疏勒陷蕃的时间未知,不过根据于阗语文书Hedin 20和犹太—波斯语古信札,可知802年回鹘从吐蕃手中夺取了疏勒。[29]在吐蕃已经占领焉耆的情形之下,继续向西进攻龟兹是非常自然的步骤。从路线上来看,吐蕃从西州、焉耆进攻龟兹更为便捷,这也是中古时期汉地军队征讨龟兹的常用路线。那么,Hedin 24所提到的北方敌情是指什么呢?一种可能是吐蕃在围困安西的同时,派出另一支军队南下于阗,接近神山堡时堡中镇兵击鼓传警。原先镇守于阗的唐朝镇守军主力可能已经北上龟兹防御,因此吐蕃很快就占领于阗。而龟兹的安西守军抵抗吐蕃最为激烈,最后拖到回鹘援军赶到,才最终击败吐蕃。

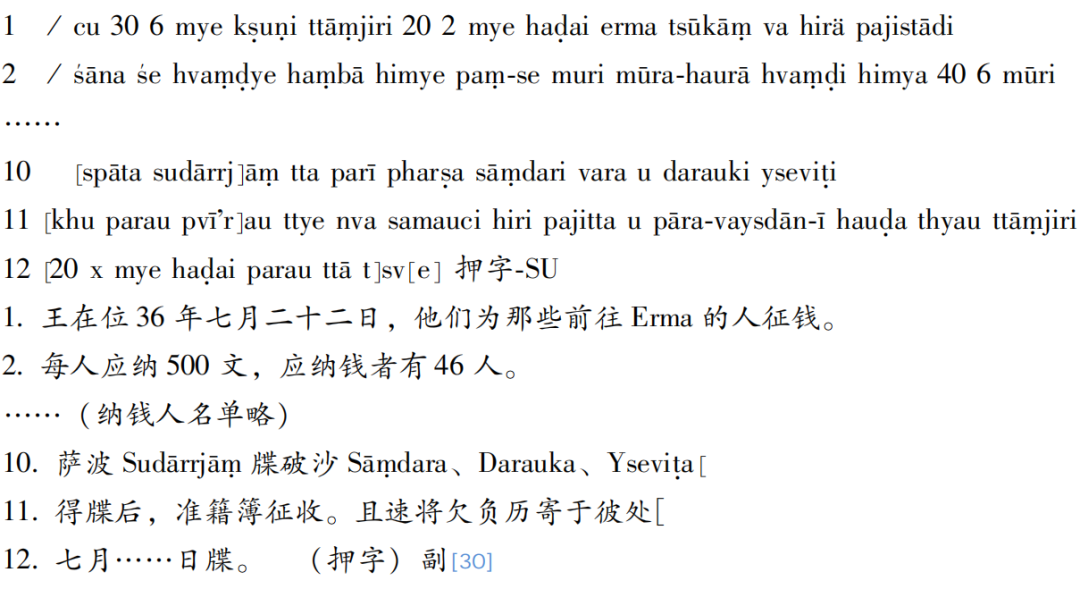

吐蕃与回鹘争夺龟兹一役在于阗语文书中也有体现,斯坦因第四次中亚考察在达玛沟所获的于阗语文书照片OIOC Photo 392/57 T.O.46(Domoko F)是一件于阗六城百姓纳钱文书,兹转引如下:

文书开头的年代贝利(H.W.Bailey)与施杰我(Skjærvø)最早读作“王在位34年”,此处采用张湛的最新释读,应作“王在位36年”。达玛沟出土的于阗语文书属于吐蕃统治于阗初期,此时正是于阗王尉迟曜在位后期,因此“王在位第36年”即尉迟曜第36年,即公元802年。[31]而关于地名“Erma”,又出现在钢和泰卷子的于阗语地名表中,写作“’Ermvā bise kaṃtha”,[32]藏文《于阗国授记》中提到于阗公主嫁到龟兹(Gu zan)为妃,在其地建立Er mo no伽蓝,[33]据此学者基本确定Erma应是龟兹或龟兹境内的某地。[34]这件文书反映出802年吐蕃与回鹘在争夺龟兹之时,曾向治下的于阗百姓征钱为军费,甚至有可能征调于阗百姓参加在龟兹的战斗。不难推测,龟兹应是安西四镇中最后陷蕃的军镇。结合同年回鹘与吐蕃在疏勒的战事来看,802年应是回鹘与吐蕃旷日持久的西域争夺战中的关键之年。

不过,和田出土的古藏文文书和木简显示,吐蕃占领于阗后戍守其地的吐蕃将士主要是来自于象雄,岩尾一史指出,这些象雄的军队很有可能是从西路跨越昆仑山北上于阗的。[35]这与我们上述推论是冲突的。关于这个问题有两点可以解释,第一是象雄军队不仅仅在西域活动,汉文史料记载羊同军队曾至少两次在唐蕃边境的松州作战。[36]第二,和田出土的古藏文文书中,也有少量苏毗、吐谷浑戍兵驻扎在于阗,[37]而苏毗和吐谷浑的军队是吐蕃征服河西、鄯善的重要依靠力量。可知象雄士兵并非是吐蕃的于阗守军唯一来源,也未必一定从南方征服于阗。有可能是吐蕃从南北两面夹击于阗,也有可能是吐蕃自北方攻占于阗之后,后来由象雄就近派兵镇守。

二是关于贞元年号的行用问题。荣新江先生认为贞元年号代表唐朝的统治,而且严格遵守了唐代官文书的格式,吉田豊则持否定意见。其实,在吐蕃时期的敦煌汉文题记中也有几处使用贞元年号的例子,例如P.3918贞元九年的西州破落官赵彦宾写经题记[38]、P.2732v贞元十年的西州落蕃僧怀生校经题记[39]、P.2132贞元十九年西州僧义琳《金刚般若经宣演》题记,[40]但无一例外都是在佛经题记中出现的。P.3918为沦落为甘州大宁寺寺户的西州落蕃官赵彦宾所写,抄写之经为西州所传经本。P.2132则是西州所写佛经传至敦煌者,贞元年号的使用正是反映了西州在贞元九年陷蕃之后不久唐朝的统治秩序得以短暂恢复的事实。[41]而吐蕃时期的汉文公私文书则一律使用干支系年,于阗语文书则多用于阗王在位年份系年,藏语文书用生肖系年,绝无正式文书使用唐朝年号者。包括于阗王及其汉人官僚仍然使用唐朝的年号和牒状格式来下达敕令,基本上不可能是在吐蕃统治下的作为,此时于阗应该仍然处于唐朝控制之下。

798年闰四月末于阗的政治形势发生了变化,于阗语文书Hedin 21《于阗语尉迟曜三十二年(798)闰四月廿八日于阗王敕下六城质逻上师(stānaḍa)并六城百姓为输送兵器于坎城事》提到,于阗王传递藏文敕书于吐蕃人请求通融六城百姓制造兵器之事,“我(尉迟曜)将代表你们向他们(吐蕃人)寄送关于此事的藏文敕书。”[42]这确实足以说明当时于阗应该已经是在吐蕃的统治之下。吉田豊认为于阗王使用藏语书信显示藏语在于阗流行了一段时间,但很有可能于阗王府中原来就有精通于阗语、藏语的译语人,吐蕃攻占于阗后于阗王通过译语人可以与吐蕃占领军进行迅速而有效的沟通,这在当时是很正常的。唯一的解释是在贞元十四年闰四月四日至二十八日之间,于阗为吐蕃军队所攻占,闰四月初,于阗唐军已经面临吐蕃军队的攻势,唐军很快被驱逐,吐蕃军队取而代之。但仍然面对唐朝与回鹘军队的反扑,因此急令六城百姓制造兵器。将于阗陷蕃时间置于798年闰四月,所有的问题都可以迎刃而解。

综上所述,我们可以得出以下两点结论:

(1)吐蕃在贞元十四年(798)闰四月占领于阗,吐蕃军队应是在由焉耆围困龟兹之时,派兵向南进占于阗,Hedin 24正是于阗为防备南下的吐蕃军队所下的牒文。

(2)《吐蕃赞普传记》中所提到的赤松德赞时期率军攻占于阗的吐蕃将领'Bro Khri gzu' ram shags正是《新唐书·南诏传》中的“乞力欺徐滥铄”,此人在798年占领于阗之后,又在799年率兵进攻南诏,但无功而返。

注释

(作者单位:南开大学历史学院)

编校:宋 俐

审校:王润泽

审核:陈 霞