书籍资料库

韩建业:公元前3至前1千纪中国和中亚地区的尖顶冠形符号

来源:《西域研究》2015年第4期

公元前3至前1千纪中国和中亚地区的尖顶冠形符号[1]

公元前3千纪中叶至前1千纪初期,在中国西北地区和中亚地区陶器上有一种尖顶冠形符号,这种符号在中亚出现较早且渊源有自,而在中国则是稍晚突然出现,故推测很可能存在从西而东的传播发展过程。

公元前3千纪中叶至前1千纪初期,在中国和中亚地区存在一种尖顶冠形符号,尖顶直角或锐角,两侧冠翅上有一道以上斜线,冠顶有V字形、菱形、丁字形、十字形纹饰,彩绘、刻划或附加泥条于陶容器或陶人偶之上。俄罗斯学者马松(V.M.Masson)等曾称其为“三角睫毛纹”(triangle with eyelashes),认为其与某种神祇信仰有关。[2]笔者曾称其为双“F”形纹,并提出马厂类型的此类纹饰可能与欧亚草原存在联系,[3]但当时并未关注到中亚地区。本文试对中国和中亚地区尖顶冠形符号进行比较,并探讨其相互关系。

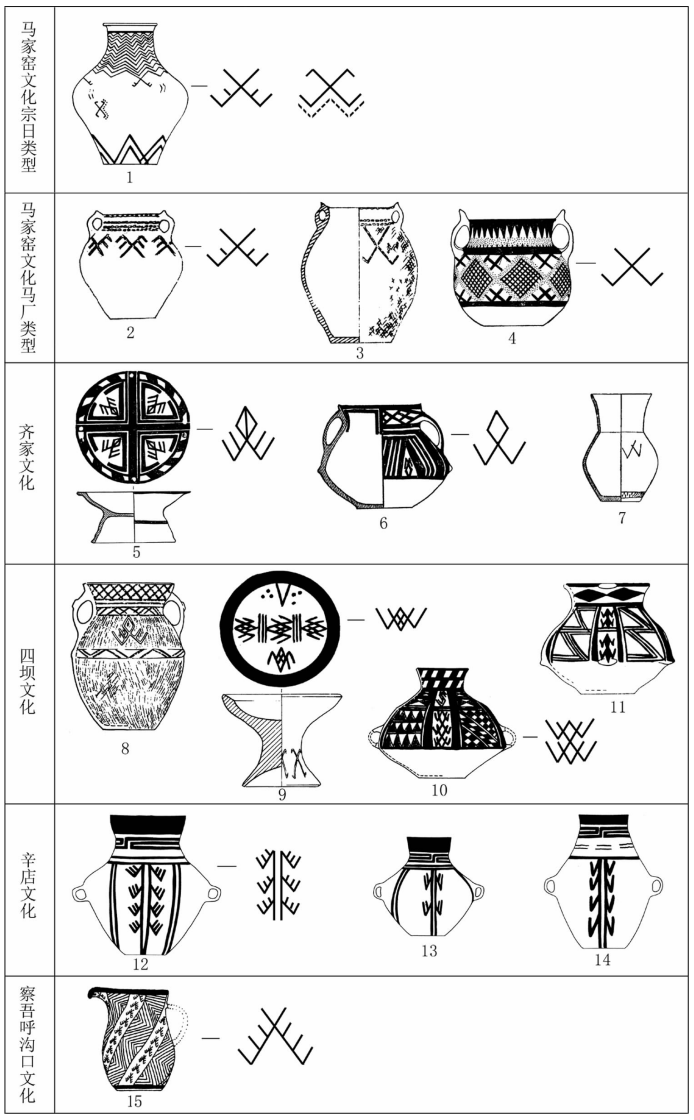

中国境内的尖顶冠形符号,发现于马家窑文化宗日类型和马厂类型、齐家文化中晚期、四坝文化、辛店文化和察吾呼沟口文化早期,绝对年代约在公元前2600~前800年,跨越中国铜石并用时代、青铜时代至早期铁器时代。冠顶多呈V字形或菱形,彩绘、刻划或附加泥条于陶容器之上,具体可分四型。

马家窑文化宗日类型主要分布在以共和盆地为中心的青海省东部,绝对年代约在公元前2600~前2200年,属于铜石并用时代早期和晚期早段。在青海同德宗日墓葬一件宗日类型早期的陶壶上,[4]发现多个尖顶冠形符号,冠顶呈V字形,可作为A型,两侧冠翅上有两道或一道斜线,彩绘于罐的颈腹部位(图一,1)。

图一 中国西北地区的尖顶冠形符号

1.宗日(M222:3)2、3.乐山坪(LYL:186、LYL:220)4.阳山(M22:21)5、6.皇娘娘台(M47:10、M30:2)7.秦魏家(M107:4) 8~11.东灰山(M181:2、M108:5、M23:2、M139:1)12~14.核桃庄(M35:2、M257:1、M312:1)15.察吾呼沟口四号墓地(M33:25)

马家窑文化马厂类型主要分布在甘肃中西部和青海东部,延伸到河西走廊甚至新疆东部地区,约在公元前2200~前1900年,属于铜石并用时代晚期晚段。少量尖顶冠形符号发现于甘肃永登乐山坪[5]和青海民和阳山[6]等遗址,均属A型,两侧冠翅上有两道或一道斜线,泥条附加或彩绘于罐腹(图一,2~4)。

齐家文化中晚期遗存主要分布于甘肃大部、青海东部、宁夏南部,晚期扩展至关中地区,约在公元前2200~前1500年,属于铜石并用时代晚期晚段至青铜时代早期。少量尖顶冠形符号发现于甘肃武威皇娘娘台[7]、广河齐家坪、永靖秦魏家[8]等遗址。秦魏家遗址见A型者,刻划饰于罐腹(图一,7)。皇娘娘台遗址者冠顶呈菱形,可称B型,彩绘于豆盘内壁或罐腹(图一,5、6)。

四坝文化分布在河西走廊中西部,约在公元前1900~前1600年,属于青铜时代早期。尖顶冠形符号较多,发现于甘肃玉门火烧沟[9]、酒泉干骨崖[10]、民乐东灰山[11]等遗址,既有B型者,刻划于罐腹(图一,8),也有将冠顶菱形饰移至冠下者,可称C型(图一,9),更多则是C型的上下叠加(图一,10、11)。

辛店文化主要分布在黄河上游及其支流洮河、大夏河、湟水、渭河上游地区,约在公元前1500~前800年,属于青铜时代晚期,较多尖顶冠形符号发现于青海民和核桃庄等遗址,[12]均属冠翅间无冠顶而以竖线相隔者,可称D形(图一,12~14)。

察吾呼沟口文化前期分布在塔里木盆地北缘,约在公元前1200~前800年,属于早期铁器时代,个别尖顶冠形符号发现于新疆和静察吾呼沟四号墓地等,[13]冠顶V形,两侧冠翅上有三道斜线,实属A型(图一,15)。

虽然目前我们还难以理清以上四型尖顶冠形符号之间是否存在发展演变关系,但这类符号在公元前3千纪中期突然出现于中国西北地区则是确定无疑的。带有这些符号的陶容器均属普通随葬品,看不出特殊之处。

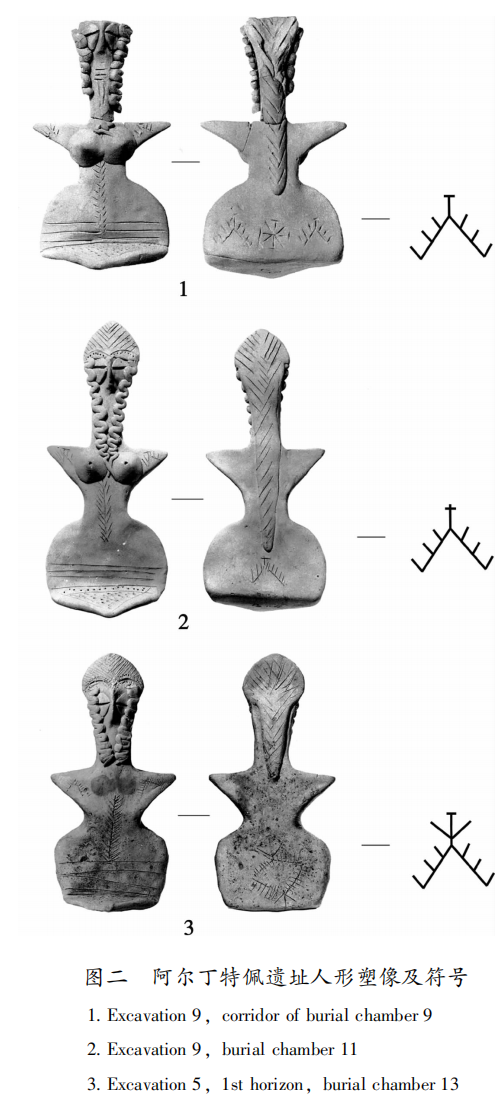

中亚地区的尖顶冠形符号,主要发现于土库曼斯坦南部的纳马兹加五期类型或阿尔丁特佩文化,绝对年代约在公元前2600~前1800年,属于中亚青铜时代中期。[14]在阿尔丁特佩(Altyn-Depe)五期(第一发掘区1~3层)[15]、纳马兹加五期(Namazga V)等当中,常见冠顶丁字形、十字形或倒矢形的尖顶冠形符号,两侧冠翅上有三道以上斜道,有的甚至细密如睫毛,刻划于红陶人像上。刻划这类符号的人像一般折肩、倒梯形上身,梯形或近圆形下身多前折呈坐姿,面部有扁菱形或贝壳形双目,正面常见蛇状扭曲双辫,头后常垂锥状单辫,绝大多数带高耸双乳而呈女性特征。陶人像常在正背两面饰尖顶冠形符号,有时还与其他符号相互组合,正面一般在双肩左右各一,背面则在腰部靠下位置左右各一(图二,1),或上下各一(图二,3),或中间一个(图二,2)。

据统计,在阿尔丁特佩遗址发现的112个各类符号当中,数量最多的尖顶冠形符号就有30个,占到总数的1/3以上。这类符号和其他符号一样,被认为与对各种神祇的崇拜有关,[16]而尖顶冠形符号总是见于带有蛇形长辫的女性雕像之上,被推测为与男性星神或月亮神之妻有关。[17]但在阿尔丁特佩遗址,装饰符号的人像大部分出土于墓葬,少量出土于房屋,几乎见于遗址所有区域,似乎并未体现出对神的特别尊崇,所以这种说法还难以成为定论。

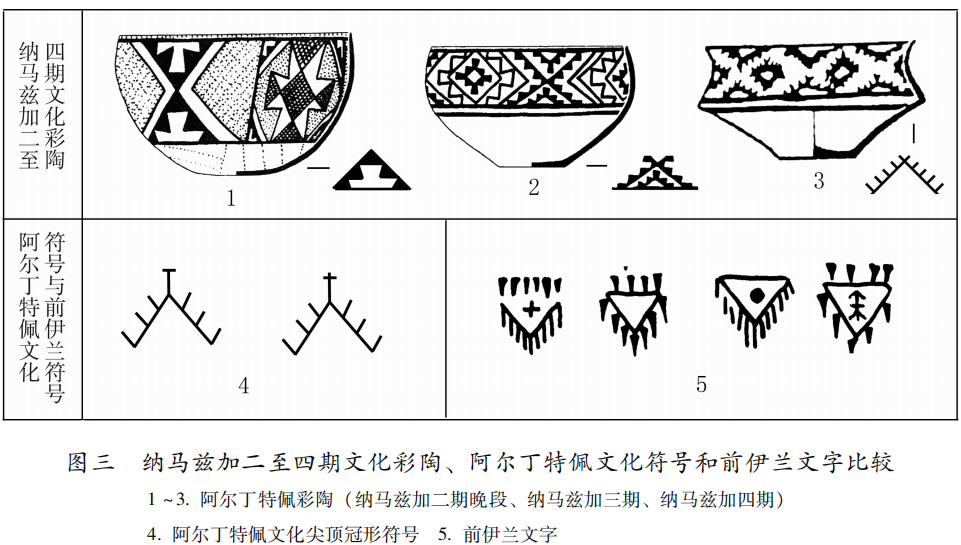

按照马松等人的意见,尖顶冠形符号有着前伊兰风格(Proto-Elamitic),或者说就是直接受到前伊兰文字影响而来(图三,4、5)[18]。但仔细来看,类似的前伊兰文字多整体为三角形,与此类尖顶冠形符号缺底边线的情况有别。其实,尖顶冠形符号更可能只是从纳马兹加四期的锯齿纹彩陶发展演变而来,[19]往前还可追溯至曾盛极一时的纳马兹加二期晚段和三期的锯齿纹彩陶,[20]类似尖顶冠形符号的图案其实就是锯齿纹图案中的一个单元(图三,1~3)。如此看来,尖顶冠形符号还应该是来源于土库曼斯坦南部当地。

公元前3千纪中叶至前1千纪初期,中国和中亚都存在较为复杂特殊的尖顶冠形符号,且彼此大同小异,偶然形似的可能性不大,二者间很可能存在联系。由于中亚的尖顶冠形符号出现年代较早且明确来源于当地,而中国西北地区的类似符号却是突然出现,且数量较少,因此推测应当有个从西而东的传播过程,中国和中亚之间在公元前3千纪末期当存在文化交流。只是两个地区的尖顶冠形符号形态细节尚有差别,而且此类符号在中国均发现于陶容器,而在中亚则萌芽时见于陶容器,后见于陶人像,推测在中亚和中国西北地区之间还存在很多中间环节,而塔里木盆地南北缘正是这些中间环节的关键所在。

值得注意的是,塔里木盆地北缘察吾呼沟口四号墓地所见尖顶冠形符号,与中亚符号最为相似,只是年代晚至公元前800年左右,或许此类符号在塔里木盆地有一个较长的发展传承过程。我们还发现公元前2000年左右新疆古墓沟墓地的石或木质人像与中亚阿尔丁特佩文化陶人像颇为相似,说明主要来源于中亚,可惜古墓沟这类人像上并未见尖顶冠形符号。关于尖顶冠形符号东传的细节问题还需继续探索。

附记:本文所引外文文献为2014年夏天笔者在德国考古研究院做访问学者期间收集,感谢期间德国考古研究院欧亚研究所副所长王睦(Mayke Wagner)教授以及陈晓程女士、魏骏骁(Patrick Wertmann)博士等对我的帮助!

注释

注释

(作者单位:北京联合大学考古学研究中心)

编校:宋 俐

审校:王润泽

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com