唐长安城大明宫遗址

图里寻城——隋唐长安城考古与复原研究的回顾与思考

图里寻城图里寻城——隋唐长安城考古与复原研究的回顾与思考

文 / 王子奇

中国人民大学历史学院

包伟民、刘后滨主编:《唐宋历史评论》第十二辑

社会科学文献出版社,2023年

城市是中国考古学研究中的重要对象,长安城是中国重要的古都之一,20世纪初对长安进行了实地调查的日本学者足立喜六就曾评价:“长安是中国历史上的第一名都。”〔日〕足立喜六:《长安史迹研究》,王双怀、淡懿诚、贾云译,三秦出版社,2021,第4页。隋大兴唐长安城(以下简称“隋唐长安城”)是长安城发展史上具有划时代意义的平地新建的都城,不仅在中国古代城市史上有着不可替代的地位,而且也是中国考古学史上重要的历史时期城市考古个案。以隋唐长安城和其他历史时期城市考古个案如元大都等为代表,中国考古学界逐步摸索出了一套城市考古特别是古今重叠型城市考古的工作方法。徐苹芳:《现代城市中的古代城市遗痕》,《远望集——陕西省考古研究所华诞四十周年纪念文集》,陕西人民美术出版社,1998,下册,第695~699页;宿白:《现代城市中古代城址的初步考查》,《文物》2001年第1期,第56~63页;杭侃:《古今重叠型地方城址的考古方法刍议》,中国考古学会、沈阳市文物考古研究所编《庆祝宿白先生九十华诞文集》,科学出版社,2012,第337~354页;刘未:《辽金燕京城研究史——城市考古方法论的思考》,《故宫博物院院刊》2016年第2期,第77~97页。

中国城市考古学研究的奠基人之一徐苹芳曾这样概括城市考古学的工作内容:“城市考古学包括的内容十分丰富,凡是这个城市所遗留下来的遗迹和遗物都在城市考古的范围之内。但是最要紧的是要把这个城市的范围、道路和一些大建置(如宫苑、衙署、寺观、仓库、宅第、府舍)的所在及其形制,特别是城市布局和规划的情况搞清楚。要有一张以今日该地实测图为底图的遗迹实测图。我们作几十年的工作,几乎其成果全部要表现在这张图上。”徐苹芳:《元大都城市考古序论》第四章“古今重叠式元大都城市考古学方法刍议”,未刊稿。徐先生指出了城市考古工作中以实测图为底图的城市复原图的重要性。徐先生曾主持元大都的考古工作,可以说上述认识也是徐先生的经验之谈。在进行元大都的考古工作过程中,他先后绘制出了明清北京城图徐苹芳:《明清北京城图》,地图出版社,1986;上海古籍出版社,2012。和元大都复原图。徐苹芳:《元大都的勘查和发掘》,《考古》1972年第1期,后改写收入氏著《中国历史考古学论丛》,台北:允晨文化实业公司,1995;此据氏著《中国城市考古学论集》,上海古籍出版社,2015,第107~122页。

隋唐长安城的考古发现与复原研究,历来是学者关注的重要问题。龚国强曾较为全面地综述隋唐长安城的考古发现,并将隋唐长安城的研究历程分为起始期(1928~1949年)、奠基期(1950~1969年)、发展期(1970~1995年)、繁荣期(1996年至今)等几个阶段,请参见龚国强《隋唐长安城的考古发现与研究》,《中国考古学百年史(1921~2021)》第3卷中册,中国社会科学出版社,2021,第837~901页。本文拟从城址布局的考古学探索与复原图绘制这个角度,对以往的考古工作与研究历程做一初步回顾。

一 近代以前的长安城图绘制

唐长安城自天复四年(904)朱全忠挟持唐昭宗东迁之后,随即遭到人为的破坏,宫殿、民屋的木材,经水路运至洛阳。留守长安的韩建在建新城时以唐长安城皇城为基础,隋唐长安城宫城和外郭城的广大范围被舍弃在城外,隋唐恢宏的都城就此沦为废墟,更在漫长的历史中湮灭地下。唐末长安城毁废之后,对长安城进行实地考察记述或结合文献进行考证的工作,从北宋时就开始了,《长安志》可算是这方面具有代表性的作品。与之几乎同时的,还有元丰三年(1080)吕大防等刊刻的《长安图》及并行的太极、大明、兴庆三宫图。后两宫图原石今残,藏于西安碑林博物馆,其中兴庆宫基本完整,大明宫保存了南侧局部。有关吕大防《长安图》,胡海帆已做了较为全面的梳理和研究,特别是公布了北京大学图书馆所藏诸拓本,参见胡海帆《北京大学图书馆藏吕大防〈长安图〉残石拓本的初步研究》,《唐研究》第21卷,北京大学出版社,2015,第1~63页。《云麓漫钞》卷八转录吕大防为《长安图》所作题记云:“长安图,元丰三年正月五日,龙图阁待制知永兴军府事汲郡吕公大防,命户曹刘景阳按视、邠州观察推官吕大临检定。其法以隋都城大明宫并以二寸折一里,城外取容,不用折法。大率以旧图及韦述《西京记》为本,参以诸书及遗迹考定。太极、大明、兴庆三宫用折地法,不能尽容诸殿,又为别图。”赵彦卫:《云麓漫钞》,傅根清点校,中华书局,1996,第140页。由此知《长安图》与太极、大明、兴庆三宫图是以当时所存“旧图”为基础,参考韦述《两京新记》等文献,并在实地踏查长安遗迹基础上绘制的。《云麓漫钞》记《长安图》以二寸折一里,比例尺约为1∶9000,经考古勘探,证明大体是准确的。该图之所以比较准确,正因为如题记所述,是对长安城进行了实地踏查的结果。但该图图示的各建置,自唐亡以迄元丰间已百余年,恐怕难以全部出于实地的“按视”,不少应是依据旧图和文献“考定”。吕大防《长安图》所示是隋唐一个较长时段,而非一个时间点的图示,胡海帆已做辨析。参见胡海帆《北京大学图书馆藏吕大防〈长安图〉残石拓本的初步研究》,《唐研究》第21卷,第49~50页。图中所标示的建置时代并不相同(参见后文),其依据和动机是一个有意思的话题,有待进一步研究和深入讨论。限于主题,容另文探讨。无论如何,吕图的刊刻是一个较早追索唐长安城形制及建置分布的尝试,对后来历代记述长安的文献及今人的复原研究都产生了深远的影响。后人多参照吕大防《长安图》考证隋唐长安古迹,如《雍录》《长安志图》均有转绘。另外,辛德勇据《长安志图》卷上引邳邦用《长安图》跋语,认为吕大防《长安图》碑毁于金正大八年(1231)元兵破凤翔,金弃京兆府,迁居民于河南之时,请参见辛德勇《考〈长安志〉〈长安志图〉的版本——兼论吕大防〈长安图〉》,《古代文献研究集林》第2集,陕西师范大学出版社,1992,第159~201页;后收入氏著《古代交通与地理文献研究》,中华书局,1996,第304~341页。

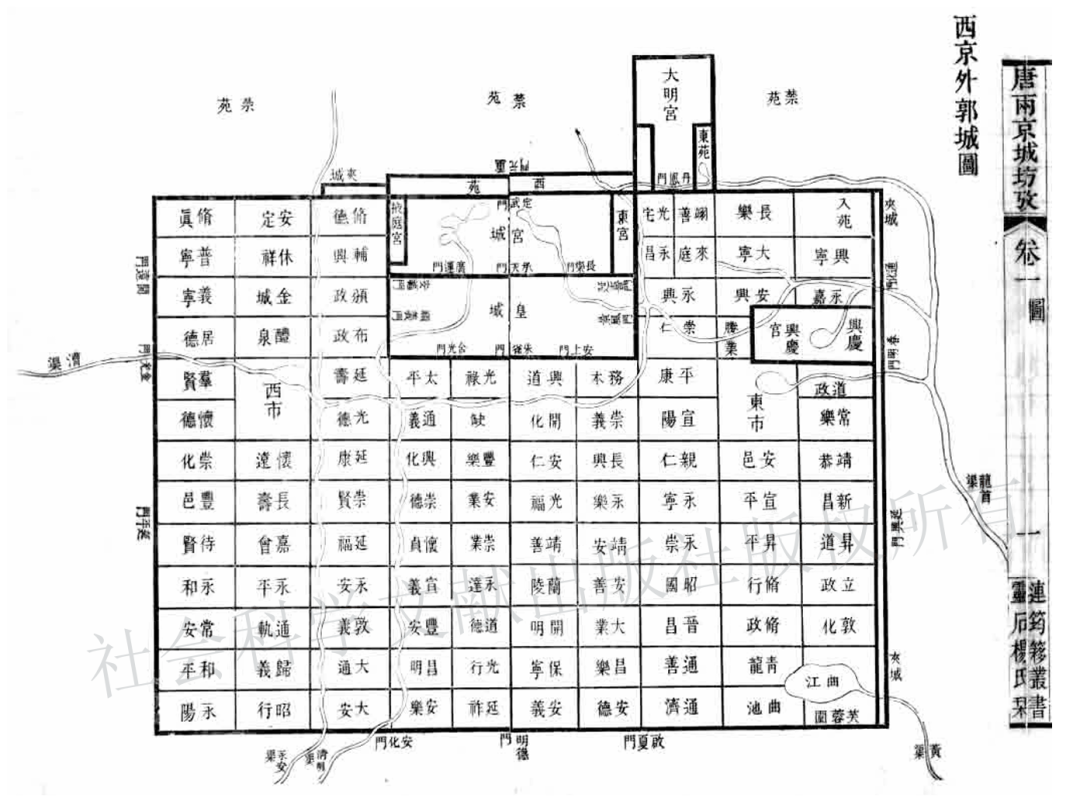

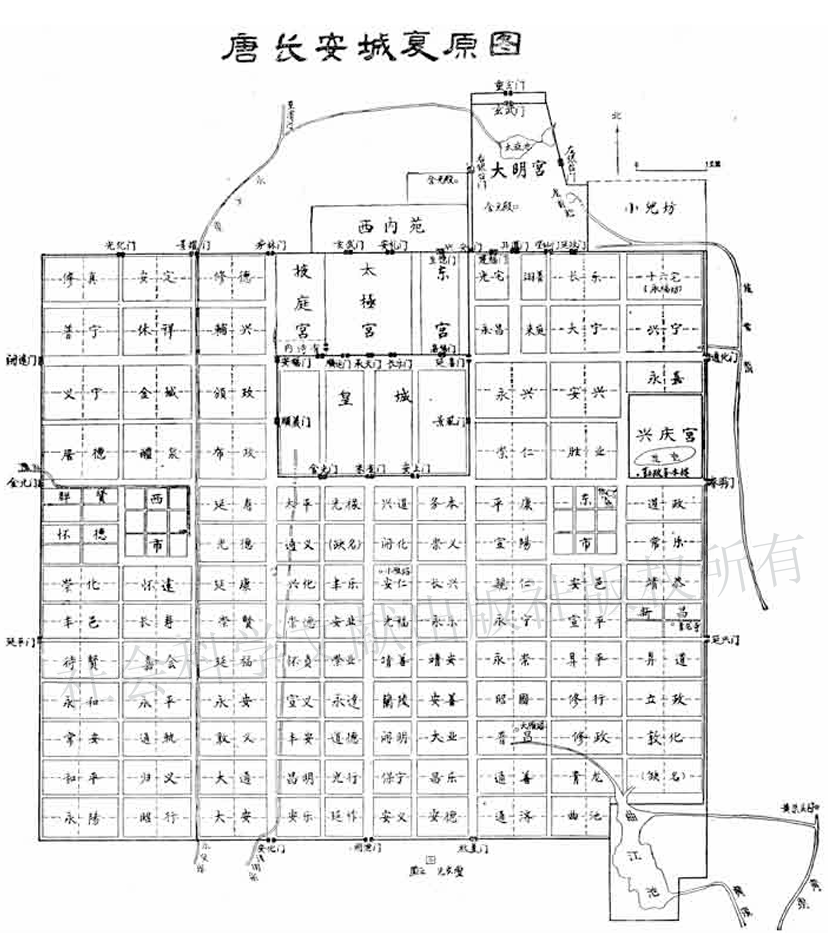

隋唐长安城图(见图1)在清代亦多有绘制,如见于嘉庆《长安县志》《咸宁县志》,及徐松的《唐两京城坊考》,大致是基于当时所能见到的旧图和文献对长安城宫苑、坊市等布局记载的一种想象式复原。除了复原长安城整体的布局、形制及坊市安排外,在这一阶段中比较重要的尝试有两个。第一是试图将唐城与当时的西安城图合在一起绘制,这就引出唐城与明清西安旧城对应关系的问题。如嘉庆《咸宁县志》卷三《今城唐城合图》(见图2)以朱墨二色套印,将清代西安城以朱色标示,唐代长安城以黑色标示,类似的图示也见于嘉庆《长安县志》卷三《唐城今城合图》(见图3),所示范围集中在隋唐长安城宫城、皇城及其周边。后者特别在图中注明“每方二百步”,表示按照一定比例绘图,但图中隋唐长安城的范围、布局仍只是示意性的复原。

图1 徐松绘西京外郭城

资料来源:《唐两京城坊考》卷一,清道光二十八年刊连筠簃丛书本,叶1b、2a,图片采自国家图书馆中华古籍资源库。

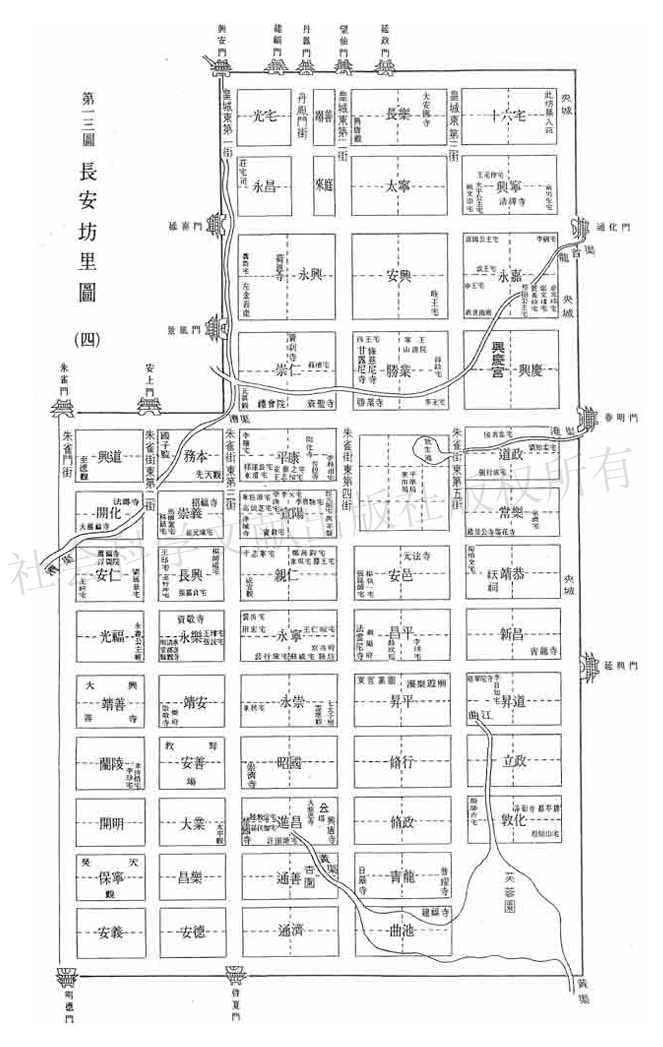

第二是开始尝试根据文献记载将重要建置复原在对应的里坊中。嘉庆《咸宁县志》卷三中有“唐皇城南朱雀街东诸坊图”“唐皇城东诸坊图”“唐皇城东南诸坊图”,较为细致地绘出唐长安城东半部的复原图,后经平冈武夫拼合并重摹(见图4)。平冈武夫将诸图拼合、重摹后收入《唐代的长安与洛阳(地图)》,请参见〔日〕平冈武夫《唐代の長安と洛陽(地図)》,京都大学人文科学研究所,1956,图13。该书先后有两个中译本,杨励三译,陕西人民出版社,1957;本文皆据李庆译本,上海古籍出版社,1991。该图中坊市内绘出了内部街道,在皇城南侧朱雀街东的两列里坊中,绘出东西向的主要坊内街道,在其余里坊中绘出十字街(大明宫丹凤门南侧四坊除外,其中光宅、永昌二坊内也绘东西向街道),东市内绘出井字形街道,并把一些重要建置按文献所记的方位标示在坊市内的对应位置。

图2 嘉庆《咸宁县志》卷三《今城唐城合图》

资料来源:嘉庆《咸宁县志》卷三,民国25年重印,叶416、42a,图片采自国家图书馆中华古籍资源库。

图3嘉庆《长安县志》卷三《唐城今城合图》

资料来源:北京大学图书馆藏嘉庆《长安县志》卷三,叶9b、10a。

图4嘉庆《咸宁县志》卷三中的长安坊里图

资料来源:〔日〕平冈武夫《唐代的长安与洛阳(地图)》,图13。

二 基于“实测”的长安城图绘制

近代以后,较早对隋唐长安城址进行实地调查的是日本学者足立喜六,他的调查主要基于地面遗迹的探寻,并通过文献比对来尝试绘制隋唐长安城复原图。他自己说:“要研究长安城,就应当搜集长安城的古代文献,并对长安城进行实地踏测,做到两种方法并用,除此别无良策。”〔日〕足立喜六:《长安史迹研究》第七章第二节“研究唐代长安城的方针”,第123~124页。在足立喜六设计的方案中,首先是根据文献史料,“制作长安城结构图”,其次是在此基础上进行实地踏查,以精确的调查、实测结果来绘制“长安城的实测图”,最后再比较前述二图的异同并有所取舍,“制成长安图的复原图”。足立喜六十分具体地区别了“结构图”“实测图”“复原图”等几种图纸的不同,给出了绘制复原图的思路,这是认识上的进步,值得注意。

图5足立喜六绘唐长安城“实测图”

资料来源:〔日〕足立喜六《长安史迹研究》,第164页。

足立喜六的最大贡献是基于实地调查的实测图的绘制(见图5)。但也应注意,足立喜六所绘的“实测图”仍是基于文献所作示意性的“结构图”,需要说明的是,足立喜六所绘“长安城结构图”虽已经注意根据文献所记的尺度按照一定比例来绘制,但本质上仍类似清代学者所绘制的长安城图,主要是示意性的,对所绘城址复原图在实际空间中的位置也无法准确定位。是根据有限的地表地标进行复核的结果。其中实测的部分,仅是明清西安城墙的位置和大雁塔、小雁塔等当时认识中唐代遗迹的位置。“实测图”中的绝大部分线条,仍是根据文献记载绘制的。这中间至少有两类误差难以避免。一是文献的记载有比较模糊或不准确之处,例如文献所记里坊大小规模十分规律,但根据考古探勘,实际上里坊大小并不完全相同,这或与古代测量、施工误差及微地貌差异有关。二是足立喜六使用的一些地标并不一定准确,例如他将“五门村”作为长安郭城北壁,其出发点是认为大明宫南垣与郭城北壁在同一线上,且“五门村”是大明宫南门留下的地名,据参谋本部陆地测量总局1931年测图、1934年缩绘的1∶10000比例尺地形图,“五门村”又称“午门坊”。需要说明的是,足立喜六认为五门村得名自该地是“延政、望仙、丹凤、建福、兴安”五门所在地,见氏著《长安史迹研究》,第155页。此说恐不确,“五门”之最初得名,恐缘于丹凤门下列五个门道,因所处位置正当宫城南门,后音转为“午门”。这两条假设都基本合理,但以村落推定城垣位置,仍难免不够精确。由于校核的基点并不十分准确,得出的结论也难免存在偏差。例如,足立喜六否定了清代学者认为宫城南墙东侧的安上门即位于明清西安城南门永宁门处的结论,提出安上门在永宁门东527尺处。〔日〕足立喜六:《长安史迹研究》,第158~160页。但经过考古勘探确认,安上门遗址恰为今永宁门所叠压,在其南北两侧也均勘探出大路,位置是没有疑问的。中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古纪略》,《考古》1963年第1期,第595~611页。此外,限于当时的条件尚不能准确了解唐城街道、里坊的空间位置,足立喜六所绘“实测图”在校核大雁塔、小雁塔等地标时,仍只能大概核验其处于某坊的某一方位,准确性仍显不足。从这个角度来说,足立喜六所绘的“实测图”“复原图”仍只能看作基于文献和地标复核的一种复原图,而非真正的城址实测图。

在足立喜六所绘“复原图”的基础上,福山敏男、平冈武夫也分别绘制了长安城复原图。平冈武夫所绘复原图虽后出,但相对福山敏男复原图稍简略。〔日〕平冈武夫:《唐代的长安与洛阳(地图)》,图1。其图中绘出了坊市内的街道,皇城南侧四列里坊内均绘出东西向横街,其余里坊内均绘出十字街,东、西二市内绘出井字街,坊市内街道标示的思路与嘉庆《咸宁县志》相似。福山敏男绘《长安城坊推定图》(见图6)福山敏男:《校注兩京新記卷第三及び解説》,《美術研究》第170号,1953年,第31~66页;收入《福山敏男著作集》之六《中國建築と金石文の研究》,中央公论美术出版社,1983,第105~184页。主要依据《两京新记》和其他文献,对里坊及其内部建置进行了细化,特别标明该图的主要部分反映的是开元三年至十年的情况,这也是一个值得注意的进步。图中细化的工作主要体现在两个方面:一是坊内街道的表现根据实际情况有所区别,对占一坊或半坊、四分之一坊之地的建置予以标明,对于前两者情况的里坊,不再绘出该区域的坊内街道;二是根据文献记载的情况,在图中以不同字母区分出坊市内建置的类型(以b、t、m、x分别表示寺、观、庙、其他,若同一坊市内有多个建置则加角标区别),字母也注意标示在坊市内以街道划分的对应位置上,并另附表对各建置的具体名称进行说明。福山敏男所绘的《长安城坊推定图》是这一阶段具有代表性的复原成果。

图6福山敏男绘《长安城坊推定图》

资料来源:《福山敏男著作集》之六《中國建築と金石文の研究》,第111页。

三 基于考古勘察的复原图绘制

20世纪50年代,陕西省文物管理委员会和中国科学院考古研究所西安唐城考古队对隋唐长安城先后开展了大规模考古勘察和发掘工作,由此揭开了隋唐长安城遗址研究的新篇章。

1956~1957年,陕西省文物管理委员会的考古勘察大致廓清了外郭城四面城墙的四至范围及保存状况,对兴庆宫、大明宫、曲江池也做了勘探。陕西省文物管理委员会:《唐长安城地基初步探测》,《考古学报》1958年第3期,第79~91页。1957年,中国科学院考古研究所派出以马得志为首的西安唐城考古队,开始了对唐大明宫遗址的勘探和发掘。从1959年开始,考古队较为全面地展开了对隋唐长安城的考古勘探。除了对外城进行复查,考古队进一步勘察了城内的坊、市、街道,并初步勘察了宫城、皇城的形制与区划。这两次勘察工作开展时,西安城市建成区仍局限于明清城及其周边,尚未展开大规模的基础建设,隋唐长安城外郭城范围内仍有大量区域处于郊野,有条件开展大规模的考古探勘和发掘。这两次勘察的简报,也是迄今为止已发表的仅有的隋唐长安城大规模勘测的资料,十分珍贵。

其中,陕西省文物管理委员会的勘察重点集中在外城的范围与城门的位置,此外重要的贡献还有探明了兴庆宫、曲江池的范围和形制,但对城内的太极宫、皇城及坊市区的范围、分布等尚未及勘察。工作结束后很快在《人文杂志》上发表了勘查结果和实测图,陕西省文物管理委员会:《唐长安城地基初步探测资料》,《人文杂志》1958年第1期,第85~95页。《考古学报》旋即全文转载,并补充刊发了吕大防刻《长安图》拓片、摹本等资料。陕西省文物管理委员会:《唐长安城地基初步探测》,《考古学报》1958年第3期,第79~91页。这次勘察发表的图纸虽称作“复原图”(见图7),但其实是将勘察结果绘制在有比例的带有等高线的实测地形图上。这不仅廓清了唐长安城的范围及外郭城的形制,使我们对长安城的认识落实到了考古工作上,同时可以将发现的遗迹与今天城市空间实地结合起来予以明确,大大超出了文献记载和此前学者根据文献所绘“结构图”的层面。尽管勘察的内容限于外城城垣、曲江池、大明宫等遗迹,提供的是有限的信息,但这是考古工作者第一次在现代城市及其周边通过考古学的方法整体性地探索古代城市的遗迹,奠定了隋唐长安城考古工作的基础。

图7 陕西省文物管理委员会绘唐长安城探测复原图

资料来源:陕西省文物管理委员会《唐长安城地基初步探测》,《考古学报》1958年第3期,图8。

中国科学院考古研究所西安唐城队随后展开的勘察工作除对外城进行复查外,更重要的是探明了宫城、皇城的范围,并对城内皇城以南和东西两市周边的里坊区进行了勘察,在勘察的同时也对重点区域如西市、兴庆宫等遗址进行了发掘。中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古纪略》,《考古》1963年第1期,第595~611页;中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐长安城西市遗址发掘》,《考古》1961年第5期,第248~250页。如果说陕西省文物管理委员会的勘察为准确认识隋唐长安城的位置和规模奠定了基础,那么中国科学院考古研究所西安唐城队的勘察和发掘则为进一步认识隋唐长安城的形制和布局提供了科学资料,使我们对隋唐长安城的认识大大得以丰满(见图8)。除里坊的范围外,在西市和西市西侧的二坊(群贤、怀德)中,还探出了坊内十字街和市内井字街,这也是通过考古勘探和发掘首次确认的坊、市内部结构。西安唐城队发表的实测图中除绘制勘探出的唐代遗迹外,也绘出了明清城垣和城郊村落等现代地理信息,但相较于陕西省文管会发表的“探测复原图”省去了等高线。1960年西安唐城队对皇城以南里坊进行勘探的工作底图和1963年正式发表实测图的草图现存中国社会科学院考古研究所陕西第一工作队资料室。笔者曾比对底图与《唐代长安城考古纪略》中正式发表的图纸,1960年工作底图中保存了更多考古工作时发现的遗迹线索。如在大通、敦义二坊中部标出了一段南北走向的渠道,并标明为“永安渠”、宽“31米”,但或许是觉得此渠位置与文献所记永安渠不符,在正式发表的实测图中未绘出。在后来宿白、马得志发表的复原图中,永安渠都被标示在更偏西的位置,紧邻大通、敦义坊西墙。

图8 中国科学院考古研究所西安唐城队绘长安城实测图

资料来源:中国科学院考古研究所西安唐城发掘队《唐代长安城考古纪略》,《考古》1963年第1期,图2。

马得志在实测图的基础上绘制了长安城复原图(见图9),连同实测图在《唐代长安城考古纪略》一文中一并发表。发表时,《考古》杂志将实测图装订在下,复原图以插页形式用透明的硫酸纸装订在上,明确地提示了二者间的关系。马得志根据实测出的里坊、城门和道路,对未进行勘探的里坊进行了复原,根据皇城内南侧门址的分布大致复原了南北向道路。这是第一次根据考古发现,并结合文献、舆图等资料对长安城进行全面复原。这一复原图也成为之后大部分隋唐长安城复原图的基础。

图9 中国科学院考古研究所西安唐城队绘长安城复原图

资料来源:中国科学院考古研究所西安唐城发掘队《唐代长安城考古纪略》,《考古》1963年第1期,图1。

还有一点需要说明,马得志绘制的复原图中虽然未标出现代地理信息,但由于复原图与实测图在原杂志中是上下重合装订的,其实等于已在复原图中反映出这些信息。后来的学者由于常分别引用,往往忽视这一点,这也是在利用现代扫描、复制技术手段传播时信息有所损失的一个例子。另外,尽管马得志1963年发表的实测图和复原图中未标明里坊名称,但根据文献记载及前人研究可推定大部分里坊的方位,这为唐长安城日后的考古发现奠定了重要的基础。关于长安城内里坊的变化及对坊名的考订,特别是皇城南侧朱雀门街西从北第一、第二坊和东南隅诸坊,福山敏男、黄永年、辛德勇等人对徐松以后的一些旧说有所辨正,本文重点讨论城图的复原,不再赘述。参见辛德勇《隋唐两京丛考》上篇之“八、大兴城的坊数及其变化和城东南隅诸坊”,“十、善和、通化与光禄、殖业四坊”,三秦出版社,2006,第19~29、30~32页。例如1970年在西安市南郊何家村发现的金银器窖藏,陕西省的考古工作者经过探勘明确指出窖藏位于兴化坊坊内横街以南,这为进一步推测窖藏的性质和埋藏原因提供了重要线索。陕西省博物馆、文管会革委会写作小组:《西安南郊何家村发现唐代窖藏文物》,《文物》1972年第1期,第30~42页。

在此之后,宿白、马得志先后撰文,宿白:《隋唐长安城和洛阳城》,《考古》1978年第6期,第409~425、401页;马得志:《唐代长安与洛阳》,《考古》1982年第6期,第640~646页。进一步对长安、洛阳进行了复原和研究。其中,宿白于1978年发表的长安城复原研究,在考古学界产生了很大影响,后又编入《中国古代建筑技术史》,中国科学院自然科学史研究所主编《中国古代建筑技术史》第十二章第三节“隋唐大兴城(长安城)与洛阳城”,科学出版社,1985,第417页。是学术界最常引用的隋唐长安城复原图(见图10)。相较于1963年马得志绘制的复原图,宿白所绘复原图进一步细化,特别需要说明的有以下几点。

图10宿白绘隋唐长安城复原图

资料来源:宿白《隋唐长安城和洛阳城》,《考古》1978年第6期,图3。

首先,在复原图中宿白根据文献拟定了坊名,宿白复原的坊名大致因袭徐松之说,有关此问题参见辛德勇《隋唐两京丛考》上篇之“八、大兴城的坊数及其变化和城东南隅诸坊”,“十、善和、通化与光禄、殖业四坊”,第19~29、30~32页。注意了坊市内的布局,绘出了坊内街道,皇城南侧四列里坊均绘出坊内的东西横街,其余诸坊皆绘出坊内十字街,东、西二市内绘出井字街。宿白在《隋唐长安城和洛阳城》一文中已注意到城内有占一坊之地的寺观,如城西南隅的禅定寺、大禅定寺等,禅定寺、大禅定寺即庄严寺、总持寺,各占和平、永阳二坊之半。据《两京新记》卷三,以二坊南北街之东入庄严寺,街西入总持寺。宿白曾探讨唐长安佛寺等级问题,共分为大小悬殊的“四—五个等级”,其中举出“尽一坊之地”、占二分之一坊地或略强的诸寺院,显然这些都打破了一般里坊布局。参见宿白《试论唐代长安佛教寺院的等级问题》,《文物》2009年第1期,第27~40页。但他在绘制复原图时,仍将所有里坊都绘出了坊内街道。因此可以说,宿白所绘制唐长安城复原图中的坊内街道,与嘉庆《咸宁县志》卷三中的长安坊里图和平冈武夫绘复原图类似,实际上仍是一种概念化的图示。宿白还将重要的衙署、王府、寺观等建置在坊市内的相应位置进行了标示,宿白所做的这一工作,与福山敏男相类似。但从城图坊名的考订未能吸收福山敏男改“光禄、殖业”二坊为“善和、通化”二坊意见来看,宿白在绘制复原图时或许尚未见到福山敏男文章的全文。在1975年5月付印的“考古短训班试用讲义”《隋唐考古》的附图中,这个复原图还题作《隋大兴、唐长安城内宫衙、王府和寺观的分布》。其次,宿白特别注意地貌的变化,在复原图中保留了等高线,这样可以比较直观地看出隋唐长安城的地势,是较为显著的一个优点。正是在此基础上,宿白根据各坊内重要建置的复原,将文献记载的六爻与长安城布局关系进一步具体化,宿白文中摘引《长安志》中的两条记载,并加以具体说明。卷九:“初,宇文恺置都,以朱雀街南北尽郭,有六条高坡,象乾卦,故于九二置宫殿,以当帝王之居;九三立百司,以应君子之数;九五贵位,不欲常人居之,故置此观(指玄都观——笔者注)及兴善寺以镇之。”卷七:“又帝城东西横亘六冈,符易象乾卦之数,(裴)度永乐里第偶当第五冈,故权舆以为词,意欲贼之,然竟不能动摇。”参见宋敏求《长安志·长安志图》,辛德勇、郎洁点校,三秦出版社,2013,第315、265~266页。并对重要建置的分布规律进行了初步总结——“郭城内各坊当坡头之处,皆为官衙、王宅和寺观所据”。再次,在考古发现确定的皇城门址及主要街道的基础上,宿白结合文献及吕大防《长安城》图,对皇城布局进行了较细致的复原。最后,宿白根据考古发现的各水渠入口,结合文献记载和以往的复原图,在图中以虚线拟定了龙首、永安、清明等水渠的走向。

图11马得志绘唐长安城复原图

资料来源:马得志:《唐代长安与洛阳》,《考古》1982年第6期,图1。

马得志于1982年发表的复原图(见图11),可看作他1963年复原图的进一步细化。图中绘出了坊市内的街道,但所绘皇城两侧里坊内的十字街分为虚线、实线两种表现方式。可知是按照考古界的惯例,将已经考古勘察确认的坊内街道绘为实线,其余根据文献推测的绘为虚线。例如,图中除1963年复原图中已绘出坊内十字街的群贤、怀德二坊外,还在新昌坊中明确绘出了十字街。这是因为在1972年对青龙寺遗址的复查和发掘过程中,对其所在的新昌坊也做了复查,在新昌坊中部探明了十字街的位置,青龙寺位于新昌坊之东南隅,占四分之一坊。中国科学院考古研究所西安工作队:《唐青龙寺遗址发掘简报》,《考古》1974年第5期,第322~327、321页;中国社会科学院考古研究所西安唐城队:《唐长安青龙寺遗址》,《考古学报》1989年第2期,第231~261页。新绘图与原图的另一个主要区别是调整了宫城的范围,将东宫的范围增大,太极宫的范围缩减。马得志对唐长安宫、皇城的详细复原方案,参见马得志、杨鸿勋《关于唐长安东宫范围问题的研讨》,《考古》1978年第1期,第60~64页。

在发表唐长安城复原图后,宿白又发表了《隋唐城址类型初探(提纲)》和《现代城市中古代城址的初步考查》两文。宿白:《隋唐城址类型初探(提纲)》,北京大学考古系编《纪念北京大学考古专业三十周年论文集(1952~1982)》,文物出版社,1990,第279~285页;《现代城市中古代城址的初步考查》,《文物》2001年第1期,第56~64页。在这两篇文章中,宿白透露出自己复原长安城的思路与方法,其中尤以《现代城市中古代城址的初步考查》比较详细,值得注意。据此文可初步推知,宿白对长安城整体布局的复原工作可分为两个部分。一是西安明清旧城以内,宿白主要根据《长安志图·奉元城图》所标出的地名,将图中主要街道与今天西安明清旧城以内的主要街道予以比定,再通过比较吕大防《长安城》图,把这些主要街道进一步上溯比定为唐代皇城内的主要街道,然后再结合吕大防《长安城》图和其他文献拟定了尚书省、将作监、少府监、太庙等重要衙署的位置与范围。二是西安明清旧城以外,宿白主要根据吕大防《长安城》图和其他舆图,在1958年陕西省文物管理委员会绘唐长安城探测复原图上拟定出各坊市的大体方位。《现代城市中古代城址的初步考查》一文中刊发了宿白绘“唐长安城内街坊布局示意图”(见图12),以1958年实测图为底图,在其上用红色虚线拟定出了宫城、皇城的范围及各里坊的分布,可以帮助我们进一步了解这一复原思路。宿白还指出,此拟定复原方案中的一些外城街道甚至坊内的街道,与今天西安明清城外的部分街道遗迹可以相印证。又因这一坊市复原方案为后来的考古工作所初步证实,隋唐长安城由此成为古今重叠型城址研究中的重要案例,用以佐证古今重叠型城址中道路不易改易的推断。参见杭侃《古今重叠型地方城址的考古方法刍议》,《庆祝宿白先生九十华诞文集》,第337~354页。

图12宿白绘唐长安城内街坊布局示意

资料来源:宿白《现代城市中古代城址的初步考查》,《文物》2001年第1期,第64页。

从前述学术史梳理的情况来看,宿白这一复原研究工作,虽然研究思路的发表迟至2001年《现代城市中古代城址的初步考查》,但主要完成时间应该是在1958年陕西省文物管理委员会发表唐长安城实测图后,中国科学院考古研究所1963年发表实测图之前,在尚不了解宫城、皇城范围及城内里坊具体布局的情况下,根据已探明的城门位置结合文献、舆图来进行的。客观地说,这一推测之所以可以进行,是因为历史文献和舆图对长安城不同区域里坊的规模记载得较为细致,宿白即据此拟定复原方案。

但需要注意的是,有学者认为宿白是根据西安明清旧城以外的道路来推定唐代里坊分布和道路,这是一种误解。在长安城这一案例中,宿白拟定复原方案中坊间和坊内道路与今天道路可以相印证,是复原方案的推论而非依据,这一推论似仍有讨论的余地,这也牵涉到古今重叠型城址的研究史和方法问题,容另文探讨。这是应该特别予以说明的。

这一点还可以从宿白1978年正式发表的隋唐长安城复原图中的里坊分布得到印证。复原图中里坊的分布主要参考了1963年发表的长安城实测图和马得志所绘长安城复原图,这只要比较皇城南侧四列里坊的位置就十分清楚了。介绍唐长安城的论著,一般都提到隋唐长安城中轴对称,但根据1963年发表的勘察结果,皇城南侧的四列里坊并不居于皇城正南侧,而是以朱雀大街为中心稍偏西。这是因为朱雀门并不居于皇城南墙正中,而是距东南角1480米,距西南角1350.6米。中国科学院考古研究所西安唐城发掘队:《唐代长安城考古纪略》,《考古》1963年第1期,第598页。由此,太平坊之西墙已向西超出皇城西南角,而务本坊之东墙则在皇城东南角向南延长线之西。这样的细微差别,如依据宿白在1958年陕西省文物管理委员会绘制唐长安城实测图上拟定的复原方案,是不可能在复原图中绘出的。

四 长安城复原图的进一步细化

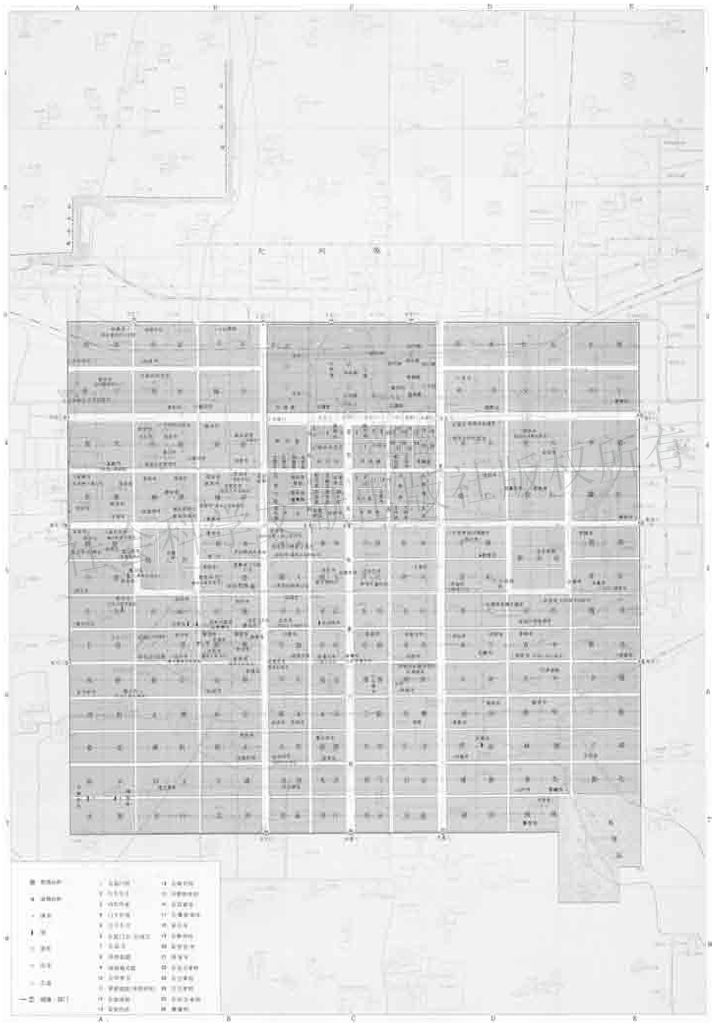

在马得志、宿白所绘唐长安城复原图的基础上,学者们不断对隋唐长安城的复原图进一步细化。其中可以史念海主编《西安历史地图集》中的隋唐长安城图和妹尾达彦绘制隋唐长城图为代表。

《西安历史地图集》中的隋唐长安城复原图可分为两类。史念海主编《西安历史地图集》,西安地图出版社,1996,第74、75、80~83、87、89、90、92、93、96、97页。一类是不同时期的城址复原图,包括一幅隋大兴城图和两幅唐长安城图(标注复原时间为唐初至玄宗天宝十四载和肃宗至德元载至唐末)。另一类是专题复原图,如太极宫、大明宫、兴庆宫等宫城复原图,唐长安城住宅图,商业及娱乐场所图,园林、池沼、井泉分布图,寺观图,等等。长安城内涵丰富,专题图纸的绘制有助于集中体现某一类建置、遗存的空间关系,以便进行更深入的探讨和研究,是十分有益的。此外更重要的是,《西安历史地图集》中的复原图也以今天西安市区实测图为底图,这为使用该图、了解隋唐城内建置在今天西安市的哪个方位提供了便利。

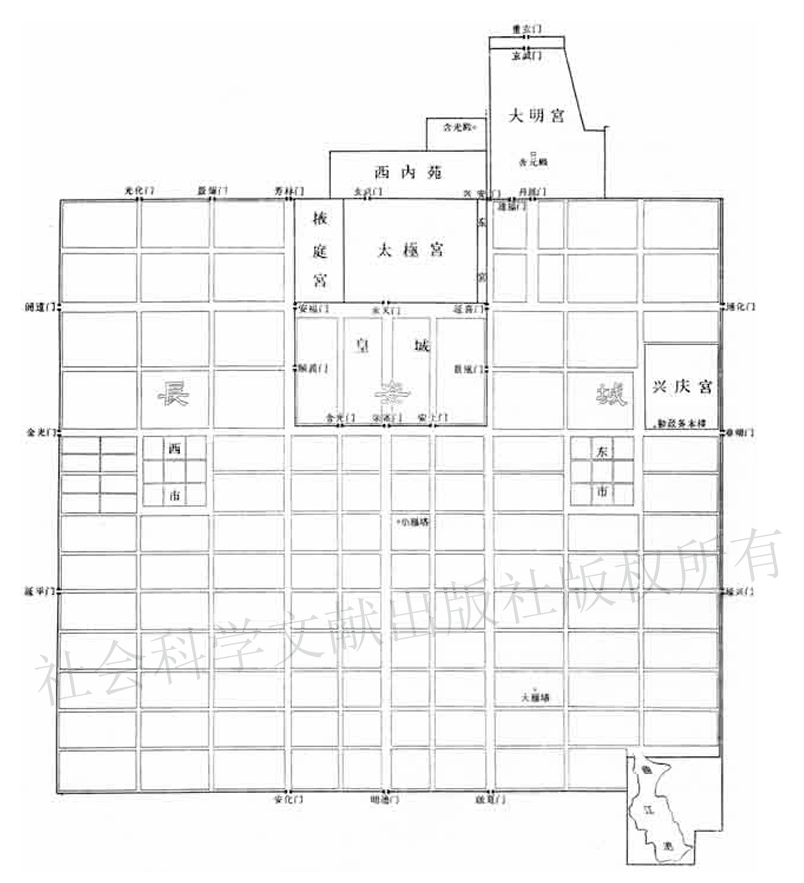

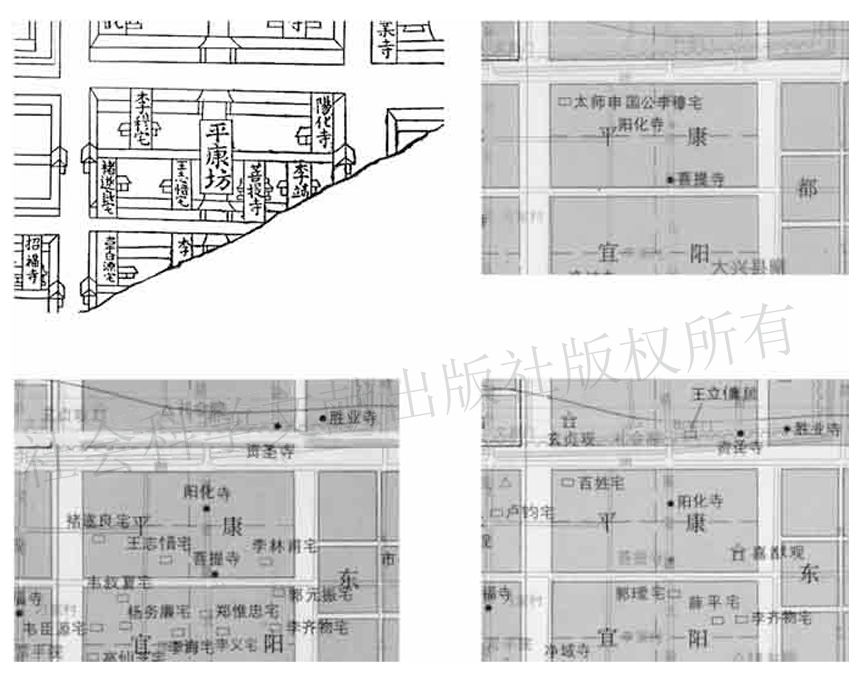

关于《西安历史地图集》中不同时期的城址复原图,这里略做说明。城市沿用时间长,形制、布局发生变化是很常见的情况,同一里坊在不同时期建置有所变化也常发生,因此城址复原图只能是某一时期城市情况的“横切面”式的反映。王子奇:《横切面与长时段——试谈宋元地方城市考古研究的两个面向》,《华夏考古》2020年第6期,第76~86、117页。《西安历史地图集》中的复原图分为隋、唐前期、唐后期,有助于进一步细化复原图。例如隋大兴城图中,即未绘出大明宫、兴庆宫等(见图13)。再如平康坊,现存吕大防《长安图》残石中保留有平康坊的大部,除绘出四面坊门和十字街外,还在坊内西北绘出李穆宅,东北绘出阳化寺,西南绘出褚遂良宅、王志愔宅,东南绘出菩提寺、李靖宅。但这些建置与宅邸并不同时,因此《西安历史地图集》中的复原图将这些建置按照其时代分别绘入隋、唐前期、唐后期三图中,同时根据文献记载,微调了阳化寺的位置。又因李靖宅后为李林甫宅,李林甫又分其宅东南隅立为嘉猷观,《长安志》卷八记“次南平康坊。南门之东菩提寺。……街之北,阳化寺。……西北隅,隋太师申国公李穆宅。……西门之南,尚书左仆射河南郡公褚遂良宅。……东南隅,右相李林甫宅。(原注:本尚书左仆射卫国公李靖宅。景龙中,韦庶人妹夫陆颂所居。韦氏败,靖侄孙散骑常侍令问居之,后为林甫宅。有堂如偃月,号月堂。每欲排挤大臣,即处之,思所以中伤者,若喜而出,即其家碎矣。又说其宅有妖怪,东北隅沟中至夜每火光大起,有小儿持火出入。林甫恶之,奏分其宅东南隅,立为嘉猷观。)嘉猷观。(原注:见上。明皇御书金字额以赐之。林甫奏女为观主。观中有精思院,王维、郑虔、吴道子皆有画壁。林甫死,后改为道士观,择道术者居之。)南门之西,刑部尚书王志愔宅。……”见宋敏求《长安志·长安志图》,第277~278页。因此在唐前期图中,在坊内东南以李林甫宅替代了李靖宅,并在唐后期图中标出了嘉猷观(见图14)。

图13《西安历史地图集》收录隋大兴城复原图

资料来源:史念海主编《西安历史地图集》,第74、75页。

图14长安城图中的平康坊

说明:左上为吕大防《长安图》摹本局部,右上、左下、右下依次为《西安历史地图集》中隋大兴城、唐前期、唐后期长安城复原图局部。

《西安历史地图集》中的复原图同样也绘制了坊内的街道,并与福山敏男复原图相类似,注意在不同里坊中对坊内街道的具体情况予以区别。与此类似的图示方法,也见于收入《中华人民共和国国家历史地图集》第一册(中国地图出版社、中国社会科学出版社,2012)中的李健超、杨金钿所绘唐长安城图[标注所绘城图时间为开元二十九年(741)]。但在具体里坊的图示中有所区别,如《西安历史地图集》的复原图中晋昌坊内绘出十字街,而李健超、杨金钿所绘图中晋昌坊东半未绘出坊内东西横街,应是考虑到文献记载大慈恩寺位于该坊“半以东”(详下文)。但总的来看,李健超、杨金钿所绘复原图与《西安历史地图集》复原图在绘制思路、方法上都是十分类似的。以唐前期长安城图为例,图中务本、安善、靖善、崇业、归义等坊均未绘出坊内街道,这应是考虑到这几坊内有占一坊或半坊之地的大建置。《长安志》卷七:“务本坊。……半以西,国子监。(原注:监东开街,若两坊。)”同书同卷:“次南安善坊。尽一坊之地,为教弩场。”同书同卷:“次南靖善坊。大兴善寺,尽一坊之地。”同书卷九:“次南崇业坊。(原注:隋开皇二年,自长安故城徙通道观于此,改名玄都观。东与大兴善寺相比。)”同书卷一○:“次南归义坊。全一坊隋蜀王秀宅。(原注:隋文帝以京城南面阔远,恐竟虚耗,乃使诸子并于南郭立第。秀死后没官,为家令寺园。)”见宋敏求《长安志·长安志图》,第261、266、259、315、339页。和平、永阳坊内仅绘出南北向街道,应是考虑到内有总持寺、庄严寺。长乐坊内东半部未绘出东西横街,应是考虑到占坊内大半的大安国寺。《长安志》卷八:“朱雀街东第四街,即皇城之东第二街,街东从北第一长乐坊。……大半以东,大安国寺。”见宋敏求《长安志·长安志图》,第289页。

妹尾达彦也绘制了隋大兴城和8世纪前半期的长安城复原图(见图15),收入〔日〕妹尾达彦《隋唐长安与东亚比较都城史》,高兵兵、郭雪妮、黄海静译,西北大学出版社,2019,第452页后插页。大致是综合了1978年宿白复原图和《西安历史地图集》中复原图的表示方法。一方面,注意区分不同里坊的坊内街道,并较《西安历史地图集》中的复原图进一步细化,在皇城以南的四列里坊中在南北横街以下绘出再次一级街道,其他里坊中绘出大小十字街相套的坊内街道。另一方面,限于图幅和比例,坊内除个别占一坊、半坊之地的大建置外,不再详细标注坊内建置的名称,而以图例标示城内不同类型的重要建置(如宅邸、佛寺、道观、祆祠等),这与宿白复原图相类似。同时,妹尾达彦还根据文献记载对《西安历史地图集》中的复原图做出了一些修正,如保宁《长安志》卷七:“次南保宁坊。昊天观,尽一坊之地。”见宋敏求《长安志·长安志图》,第260页。、昌明《长安志》卷九:“次南昌明坊。(原注:全一坊隋汉王谅宅。谅败后,赐伶官,属家令寺。)”见宋敏求《长安志·长安志图》,第319页。坊内不再绘出坊内街道,晋昌坊东半部标示为大慈恩寺(无漏寺),不再绘出东半部的坊内街道。《长安志》卷八:“次南进昌坊。(原注:按唐人多云‘晋昌坊’。然‘晋’‘进’义同。)半以东,大慈恩寺。(原注:隋无漏寺之地……)”见宋敏求《长安志·长安志图》,第286页。

图15妹尾达彦绘制8世纪前半期的长安城复原图

资料来源:〔日〕妹尾达彦《隋唐长安与东亚比较都城史》,第452页后插页。

在妹尾达彦的复原图中,由于坊内道路的表达趋于细致,图例标示的方位也需进一步细化。相较福山敏男或宿白复原图的图例标示而言,等于提高了对复原图绘制精度的要求。但也正因如此,出现了细节上的问题。兹举一例,《长安志》卷一○记延康坊西南隅为西明寺,《长安志》卷一○:“次南延康坊。……西南隅,西明寺。(原注:显庆元年,高宗为孝敬太子病愈所立。大中六年,改为福寿寺。)本隋尚书令越国公杨素宅。(原注:大业中,素子玄感谋反,诛后没官。武德中为万春公主宅。贞观中以赐濮王泰。泰薨后,官市之立寺。)”见宋敏求《长安志·长安志图》,第331页。该寺局部已经考古发掘,结合考古发现和文献记载,可确认西明寺应为占四分之一坊的寺院,考古发现的院落应是寺院东部的遗迹。安家瑶:《唐长安西明寺遗址的考古发现》,《唐研究》第6卷,北京大学出版社,2000,第337~352页。但在妹尾达彦的复原图中,仍在延康坊西南隅中绘出了次一级的十字街,并将西明寺标示在小十字街的西南。

妹尾达彦的复原图已经在努力细化坊市内的街道布局,但因为是在全城复原图中予以表现,所以不可能十分细致。学者们也普遍意识到这一问题,尝试对里坊内的街道进行更为细致的复原。关于坊市内部的街道布局及空间划分问题,历来是学者关注的重点,但目前仍有许多争议。限于本文篇幅和讨论的主题,容另文详述。近期唐长安城里坊较为细致的复原图,可参见贺从容的系列论文。贺从容:《(隋大兴)唐长安城坊内的道路》,《中国建筑史论汇刊·第贰辑》,清华大学出版社,2009,第219~247页;贺从容、王朗:《唐长安宣阳坊内格局分析》,《中国建筑史论汇刊·第肆辑》,清华大学出版社,2011,第300~312页;何文轩、贺从容:《唐长安城安仁坊内建筑格局分析》,《中国建筑史论汇刊·第壹拾柒辑》,中国建筑工业出版社,2019,第175~198页。这些复原主要根据文献记载,尚有待考古资料的验证。但遗憾的是,长安城内曾完整做过考古工作的里坊十分有限,如前述安定、群贤、怀德、新昌诸坊,基本只探索到坊内十字街或大小十字街的层面。近年来随着西安城市建设的高速发展,完整探勘、发掘一个里坊已基本不再可能。尽管如此,未来仍应在可以开展考古工作的区域,带有学术目标有意识地探索坊市内的街道布局,见缝插针,积少成多。这几年隋唐长安城考古工作取得的最大进展是中国社会科学院考古研究所对东市的考古勘探和发掘。通过连续数年的大规模考古发掘,确认了东市内井字街中东侧的南北向市内大街,并在井字街划分的东北隅的南侧地块内,确认了9条南北向道路(含东侧的南北向井字街)和4条南北向水渠,道路彼此间距离为30~40米,且未发现贯通的东西向道路。这表明东市东北隅遗址内部、放生池以南的区域应是以南北向的道路和水渠等线性遗迹为主划分的平面格局。发掘结果还表明,东市遗址可以初步分为早、晚两期,部分道路在晚期已遭废弃或侵占,为房址和其他遗迹所部分叠压或完全破坏。这说明在唐代的不同时期,东市空间格局有所变化。笔者参与了东市遗址2018年度的发掘并主持了2019年度的发掘工作,考古发掘资料仍在整理中,发掘简况参见王子奇、龚国强等《隋唐长安城东市东北隅遗址考古发掘与收获》,《中国重要考古发现(2019)》,文物出版社,2020,第144~148页。这一考古工作为进一步复原东市内部的结构提供了依据,东市内主要是利用南北向街道来进一步划分细部空间这一情况,无疑也为其他坊市的进一步复原提供了线索。隋唐洛阳城因保存条件较好,特别是洛南里坊区尚有条件进行大规模的考古工作,近年在里坊布局方面有不少新的发现。如在宁仁坊、温柔坊内均发现在坊内十字街分割的各区域内,主要以东西向平行的街道分割里坊空间。参见洛阳市文物考古研究院、洛阳市文物钻探管理办公室《隋唐洛阳城宁仁坊区域考古调查报告》,《洛阳考古》2013年第1期,第11~19页;洛阳市文物考古研究院、中国社会科学院考古研究所洛阳唐城队《隋唐洛阳城宁人坊遗址发掘简报》,《洛阳考古》2014年第2期,第61~75页。按,隋洛阳城规划、建设虽较大兴城稍迟,但设计同出自宇文恺之手,仍具参考价值。

余 论

需要说明的是,本文的写作并不是隋唐长安城考古和复原的全面综述,文中复原案例的选取主要着眼于各阶段复原方案的代表性。而近乎啰唆地比较各复原方案的细节,也不是为了比较优劣或指摘失误,而是旨在分析不同时期进行复原时的思路方法和学术依据,并借此梳理隋唐长安城考古与复原研究的历程。概括而言,主要包括以下几个方面。

第一,考古工作的开展直接推动了复原研究的深入,而复原研究也加深了对隋唐长安城的认识。比如对隋唐长安城规划手法的研究,目前已经成为学术界关心的问题,其中尤以傅熹年先生的研究具有代表性。他认为长安城平面规划中各部分间保持一定的模数关系,特别以宫城的宽深为扩大模数,这一观点现已基本为学术界所认可。傅熹年:《隋、唐长安、洛阳城规划手法的探讨》,《文物》1995年第3期,第48~63页。参见傅熹年《中国古代城市规划、建筑群布局及建筑设计方法研究》,中国建筑工业出版社,2001,上册第5~7页、下册图Ⅰ-1-1。这一工作的基础是基于长安城全面考古勘察工作绘制的复原图。设想在清代学者或者足立喜六所绘的长安城复原图上,是无法完成这样的分析的。再如唐长安城各类专题图纸的出现,事实上也是和社会史研究思潮的兴起相表里的,专题图纸的绘制既是社会史研究的需要,反过来也加深了我们对于隋唐长安城的理解。

第二,隋唐长安城的复原研究已经成为古今重叠型城址研究的重要个案,具有方法论和学术史意义。在当下有关古今重叠型城址研究方法的总结中,常常强调古代城市规划建成之后,一般情况下很难做全局性的改动,街道系统和排水系统更是如此。每论及此,常以唐长安城为例,特别是以宿白绘制复原图作为例证。但如前所述,宿白的长安城复原图特别是其重要城门、街道、里坊的布局主要是基于考古勘察的结果绘制的。正是由于长安城在20世纪五六十年代开展了大规模考古勘察和发掘,初步印证了宿白基于隋唐长安城外城勘测和文献记载等所做的复原方案,才有了隋唐时期道路与西安近代道路大致相合的推论。这一推论是否准确暂且不论,但在梳理古今重叠型城址的研究史和方法论时,仍需注意其因果关系。

第三,正如荣新江期望通过讨论隋唐两京有关文献的著录体例,为未来通盘整理两京史料提出一种比较合理的著录方式,荣新江:《关于唐两京城坊建筑的著录问题》,《徐苹芳先生纪念文集》,上海古籍出版社,2012,上册,第44~58页。本文尝试梳理以往复原图的绘制基础、绘制体例的优劣,也是希望能为未来进一步绘制各类隋唐长安城复原图提供参考。例如今天不少复原图仍将隋唐长安城复原为完全对称的结构,其实这与考古工作的结果并不相符。

另一个问题是如何把握好文献、舆图与考古遗迹的关系问题。例如在马得志的复原图中,里坊内的街道有不同的图示方法,这是为了区别已经考古探明的街道和根据文献复原的街道,是考古学界惯常的表示方法,值得参考。不仅里坊如此,一个城址复原方案中不同区域的复原,实际上所依据的材料“强度”也是有所区别的,关于这点不仅研究者应该给出比较具体的复原依据说明,读者也应具有辨别的意识。可以将芙蓉园的形制作为例子。20世纪50年代陕西省文物管理委员会勘探出的芙蓉园形制与吕大防《长安图》不全相同,在唐长安城复原图中,便出现了不同的处理方法。宿白的复原图遵从陕西省文物管理委员会的考古结果,但马得志、李健超李健超:《唐长安1∶25万复原图》,《西北大学学报》(自然科学版)1993年第2期,第169~175页。和《西安历史地图集》的复原图,则都将芙蓉园的南边界绘制为![]() 形,推测应是参考了吕大防《长安图》。胡海帆《北京大学图书馆藏吕大防〈长安图〉残石拓本的初步研究》(《唐研究》第21卷)一文中,将《西安历史地图集》中所绘芙蓉园平面形制视为考古实测,其实是一种误解,见胡文第29页。另外,在绘制复原图时,《西安历史地图集》对吕大防《长安图》和三宫图的处理方式也不尽相同。例如在唐代两图中,均将丽苑门、芳苑门标示在兴庆宫北墙之上,与《长安图》和三宫图不同。按,吕图长安城内是以一定比例绘制,芙蓉园形制或有所本,与考古勘察实测的差异,是长安东南隅别有其他建置,抑或是不同时期形制有所改易,还是早年的考古勘察有所遗漏,难于遽断,仍需在未来的考古工作中加以注意。另一个例子是前述永安渠的复原,考古工作者在大通、敦义二坊中部探出的南北向渠道,最初曾认为是永安渠,标示在工作底图中,但后来结合文献改变了相关认识。已探出水渠的性质,仍有待进一步的考古工作和综合研究。

形,推测应是参考了吕大防《长安图》。胡海帆《北京大学图书馆藏吕大防〈长安图〉残石拓本的初步研究》(《唐研究》第21卷)一文中,将《西安历史地图集》中所绘芙蓉园平面形制视为考古实测,其实是一种误解,见胡文第29页。另外,在绘制复原图时,《西安历史地图集》对吕大防《长安图》和三宫图的处理方式也不尽相同。例如在唐代两图中,均将丽苑门、芳苑门标示在兴庆宫北墙之上,与《长安图》和三宫图不同。按,吕图长安城内是以一定比例绘制,芙蓉园形制或有所本,与考古勘察实测的差异,是长安东南隅别有其他建置,抑或是不同时期形制有所改易,还是早年的考古勘察有所遗漏,难于遽断,仍需在未来的考古工作中加以注意。另一个例子是前述永安渠的复原,考古工作者在大通、敦义二坊中部探出的南北向渠道,最初曾认为是永安渠,标示在工作底图中,但后来结合文献改变了相关认识。已探出水渠的性质,仍有待进一步的考古工作和综合研究。

最后,无论是对全城还是某一里坊的复原,都应注意复原图只能标示某一特定时间点的状态,利用复原图探讨城市形制或里坊布局不宜将不同时期的建置混为一谈,以往的复原研究在这方面已做出不少有益的探索。

当然,理想的状态无法企及,我们的研究也是在不断追求理想的过程中。本文只能略陈粗浅的想法,难免有误,请同行专家批评指正。