深度阅读

世界彩陶文化的单一起源和传播

编者注:最近一篇浙江桥头遗址彩陶新闻刷屏,不断有朋友来问我看法。关于世界彩陶文化的单一起源和传播是笔者《鹰蛇之夏·共命之鸟:古文明符号和人类文明起源》一书的重要内容之一,完成于2018年4月份,一直“舍不得”公开。这里公开此部分内容,兼做对浙江桥头遗址新闻的朋友们询问的回复,文后有更多评论。作为学术研究的参考资料和文献放在书中,本微信公号文后不附。

一 西亚新月地带彩陶文化起源与发展

8.2 千年事件前后,在西亚两河流域的新月沃土地带见证前苏美尔文明彩陶文化和城市革命的发展。近东地区陶器生产历史可以分成四个阶段:

哈苏纳时期(Hassuna period,7000–6500 BC)

哈拉夫时期(Halaf period,6500–5500 BC)

欧贝德时期( Ubaid period,5500–4000 BC)

乌鲁克时期( Uruk period,4000–3100 BC)

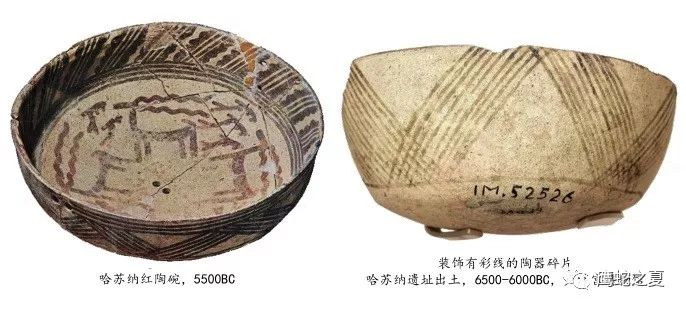

(有装饰的哈苏纳文化彩陶)

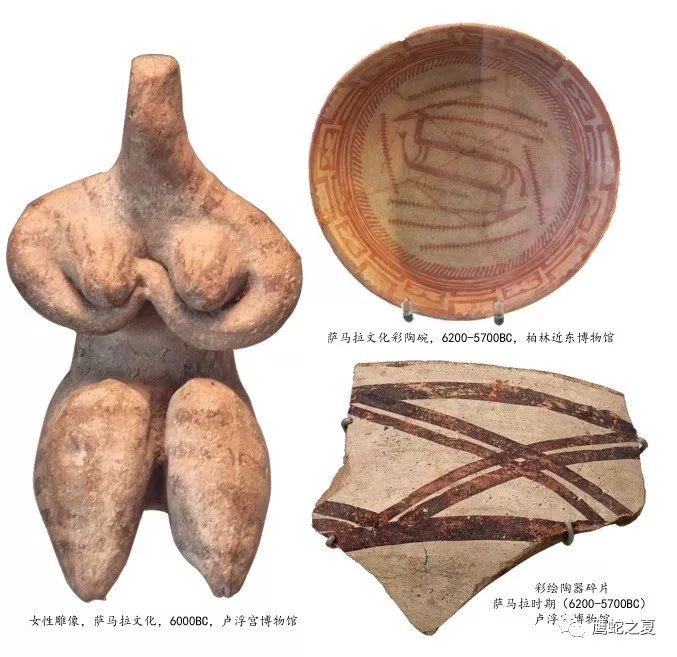

陶器制作在肥沃新月地带开始于公元前第 7 个千年,大约 9000 年前,最早期陶器在哈苏纳遗址被发现,没有装饰图案,没有上釉,用红褐色粘土在较低温度烧制。在接下来几千年里,陶器装饰有精致的彩绘图案,并被打磨。美索不达米亚陶轮的发明,大约在公元前 6000-前 4000 年前(欧贝德时期),开始了陶器生产的革命,新窑设计可以使温度提高到 1050°C 到 1200°C。小城市的小规模陶艺家们专门进行陶器生产,取代了个人专为一个家庭制造陶器。陶器的形状和使用范围扩大,不再是只有简单的容器。随着该地区的发展,新的社会结构组织和政治形式出现,定居文化繁荣,陶器变得更加精致多样。在陶器深色背景上装饰有风格化的包括鸟类的动物和几何图案。有些产品是用模具制造的,以便增加生产以满足日益增长的人口的需要。上釉普遍被使用,陶器装饰得更华丽,以精美闻名。这种广为出口的陶器,是古代近东最早的陶器样式之一,在萨马拉首次得到识别承认。萨马拉文化(Samarra culture)是北美索不达米亚红铜时期考古文化,时间大致在公元前 6200–前 4800 年,它部分与哈苏纳文化(Hassuna culture)和早期欧贝德文化重叠,它是欧贝德时期美索不达米亚文化的先驱。

(萨马拉文化时期的陶器)

哈拉夫文化(Halaf culture)是从约前 6100 年到公元前 5100 年之间的一个历史时期,主要位于土耳其东南部、叙利亚和伊拉克北部,这是从新石器早期陶器时代不断发展的时期,其影响遍布美索不达米亚。这个文化是以叙利亚北部的哈拉夫挖掘遗址命名的,但是哈拉夫文化最重要的遗址是位于伊拉克摩苏尔郊区。哈拉夫时期之后是哈拉夫-欧贝德过渡时期,然后是欧贝德时期。哈拉夫文化最有名的是最具特色的陶器,由专业陶艺制作,上面有彩绘,有时用两种以上的颜色(称为多色)描绘几何图形和动物图案。其他类型的哈拉夫陶器已知包括未上漆的陶器、烹饪器皿和磨光面制品。有许多理论来解释这种独特风格的陶器为什么得到发展,有一种理论认为彩陶是作为当地精英之间当作声望物品用来交换,还用作出口贸易物品。

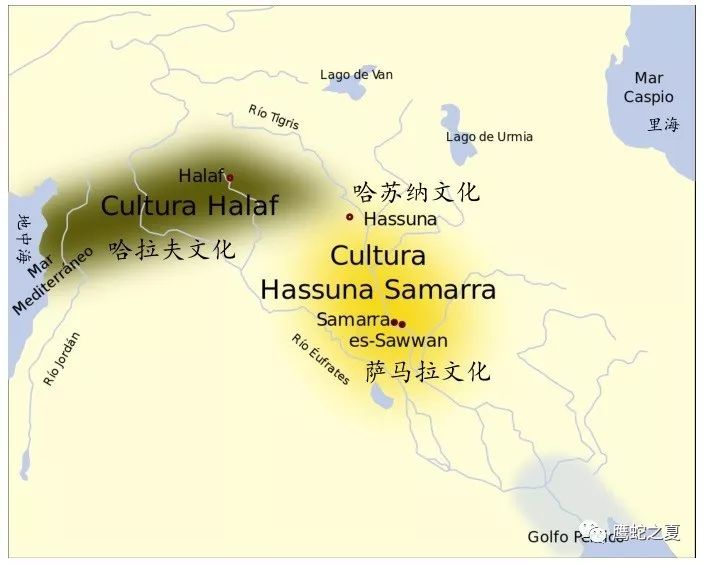

(彩陶文化起源和发展地区,维基图)

欧贝德时期(Ubaid period)是美索不达米亚地区的一段史前时期,也是红铜或铜石并用时期(Chalcolithic)。这个名字是根据在美索不达米亚南部冲积平原的欧贝德考古遗址而命名的。英国埃及古物学家亨利·豪(Henry Hall)和伦纳德·伍利(Leonard Woolley)在这里挖出了最早大量的欧贝德时期的文物。术语“欧贝德时期”一词是在 1930 在巴格达一个会议上被命名,在那里同时被命名还有杰姆代特·奈斯尔(Jemdet Nasr)和乌鲁克时期的定义。

中国地区的彩陶文化十分丰富,分布范围非常广阔。据考古发现,凡是当年原始农业比较发达的地区几乎都有彩陶出土。

黄河流域:上游的马家窑文化、齐家文化,中游的仰韶文化,下游的大汶口文化,都是彩陶分布比较密集的地区。其中约公元前 5000 –前 3000年的仰韶文化彩陶还被许多人认为是中国彩陶起源中心。

长江流域:长江流域的彩陶文化主要分布在中游和下游,中游地区如大溪文化、屈家岭文化,下游地区如马家滨文化等。大溪文化以鄂西为中心,年代约是公元前 5000-前 3300 年。

其他地区的彩陶文化:除了黄河、长江流域以外,在新疆地区、西藏地区、东海沿海地区(广东、福建、台湾)等各地都分布着许多形形色色的彩陶文化。

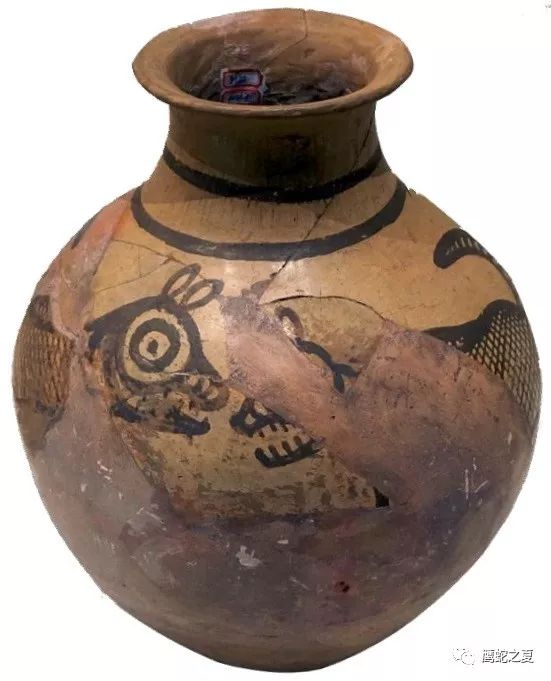

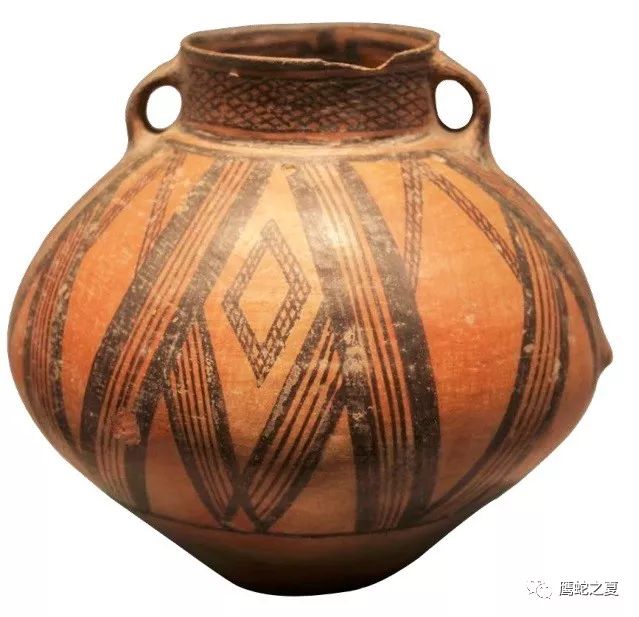

(斗犬纹彩陶罐,仰韶文化晚期,距今 5500 年-5000 年,秦安大地湾出土。甘肃省考古所藏)

中国史前彩陶分布地域很广,彩陶文化从何处起源?对此,中国学术界长期争论不休。仰韶遗址于 1921 年由北洋民国政府聘请的矿业顾问瑞典人安特生所发现,他发掘河南渑池仰韶村遗址发现彩陶,提出了“仰韶文化”的命名,安特生也成为中国现代考古学的奠基人。突然在中国发现的彩陶文化有怎样的发展过程,它又是怎样起源的?安特生将仰韶文化所出陶片与中亚土库曼斯坦的安诺文化、乌克兰的特里波耶文化的彩陶相比较,认为其相似之处颇多,比如常见几何纹、花瓣纹、锯齿纹、螺旋纹以及动物纹等,可能为同一源头,但在西来还是东渐的问题上还是比较谨慎。安特生推测中国彩陶并非本土起源,它的技术与文化传统应当是来自西方。安特生推测中国西北应存在着一条彩陶自西向东传播的通道。1923-1924 年安特生继续沿黄河西行,去追溯仰韶文化和彩陶文化的源头。他在甘肃和青海一带发现了丰富的古文化遗存,发现了比中原数量更多的彩陶。齐家期简单而质朴的彩陶纹被安特生认定是彩陶开始出现的证据,并且推测齐家彩陶是仰韶彩陶的源头。1945 年以后,夏鼐先生通过在甘肃的一系列发掘,澄清了安特生在考古发掘过程中所犯的层位颠倒的错误,指出齐家文化是在仰韶文化之后。 (齐家文化彩陶,2100-1700BC,甘肃省博物馆)仰韶文化时间大约为至今 5000 年到 7000 年前之间,延续 2000 多年,文化分布是以渭、汾、洛等黄河支流汇集的中原地区为中心,北达今长城沿线和河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西至甘、青接壤地带。现在一般认为陕西地区的仰韶文化是继老官台文化和裴李岗文化之后发展起来的,按时代顺序可以分为半坡类型、庙底沟类型和半坡晚期类型三个不同的发展阶段,龙山文化被看做它的继承文化。仰韶遗址本身不再被认为是该文化的典型遗址,不过仰韶文化的名称却被保留了下来。著名的仰韶文化遗址有:仰韶村遗址、半坡遗址、姜寨遗址、庙底沟遗址和大河村遗址等。半坡遗址出土的文物中,最为知名、最为宝贵的是人面鱼纹彩陶盆,现收藏于中国国家博物馆。姜寨遗址位于陕西省西安市临潼区,在半坡遗址东仅 15 公里处。姜寨遗址距今约 6700 年,是目前所发现的新石器时期村落遗址中规模最大也是最完整的。姜家载遗址房屋多为圆形,少数方型。

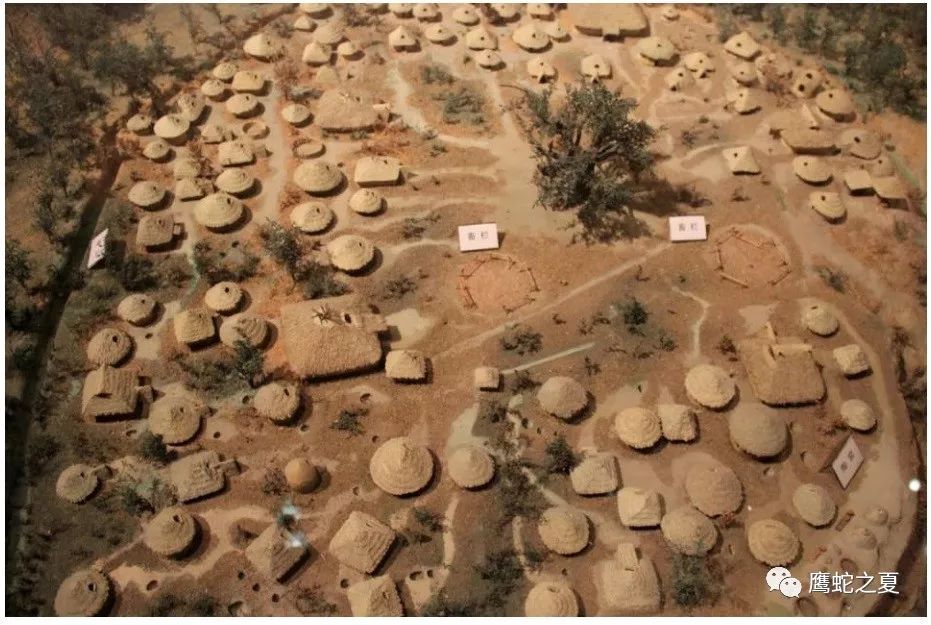

(齐家文化彩陶,2100-1700BC,甘肃省博物馆)仰韶文化时间大约为至今 5000 年到 7000 年前之间,延续 2000 多年,文化分布是以渭、汾、洛等黄河支流汇集的中原地区为中心,北达今长城沿线和河套地区,南达鄂西北,东至豫东一带,西至甘、青接壤地带。现在一般认为陕西地区的仰韶文化是继老官台文化和裴李岗文化之后发展起来的,按时代顺序可以分为半坡类型、庙底沟类型和半坡晚期类型三个不同的发展阶段,龙山文化被看做它的继承文化。仰韶遗址本身不再被认为是该文化的典型遗址,不过仰韶文化的名称却被保留了下来。著名的仰韶文化遗址有:仰韶村遗址、半坡遗址、姜寨遗址、庙底沟遗址和大河村遗址等。半坡遗址出土的文物中,最为知名、最为宝贵的是人面鱼纹彩陶盆,现收藏于中国国家博物馆。姜寨遗址位于陕西省西安市临潼区,在半坡遗址东仅 15 公里处。姜寨遗址距今约 6700 年,是目前所发现的新石器时期村落遗址中规模最大也是最完整的。姜家载遗址房屋多为圆形,少数方型。

(姜寨遗址模型)

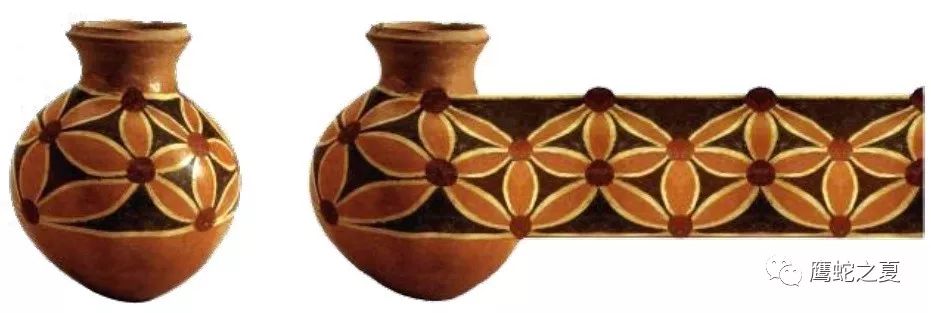

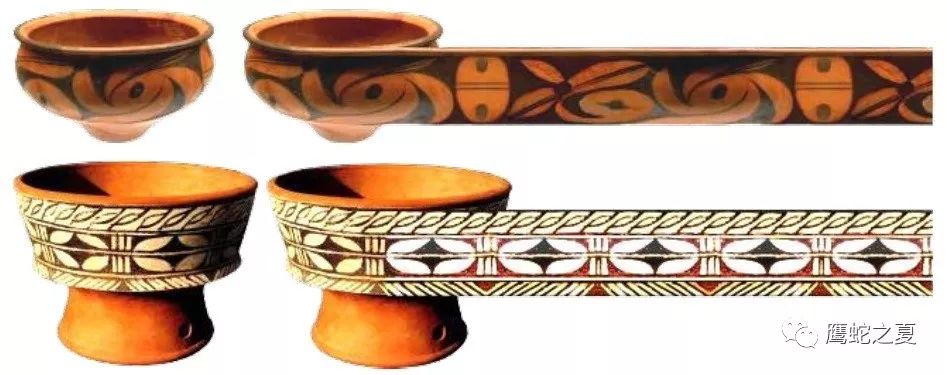

仰韶文化的“庙底沟类型”的彩陶已处于仰韶文化彩陶工艺的盛期,多为红地黑花,其上的十字纹、花瓣纹与哈拉夫文化的黑十字纹、花瓣纹存在明显的源流关系。

(仰韶文化庙底沟类型彩陶和装饰纹)

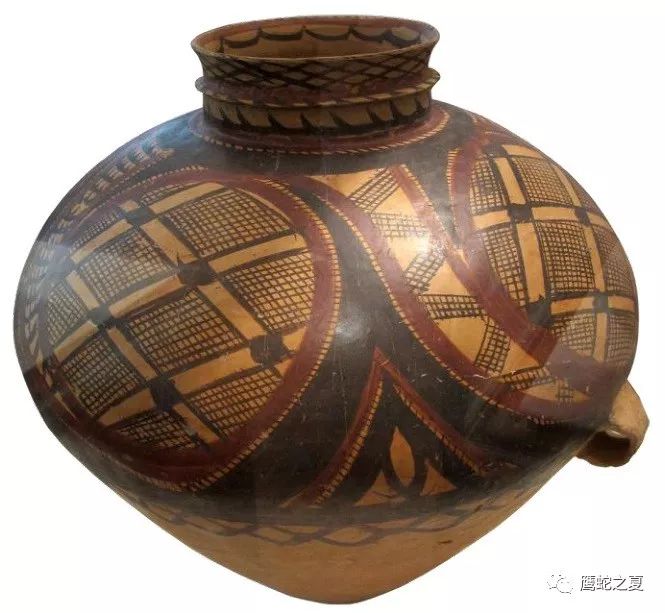

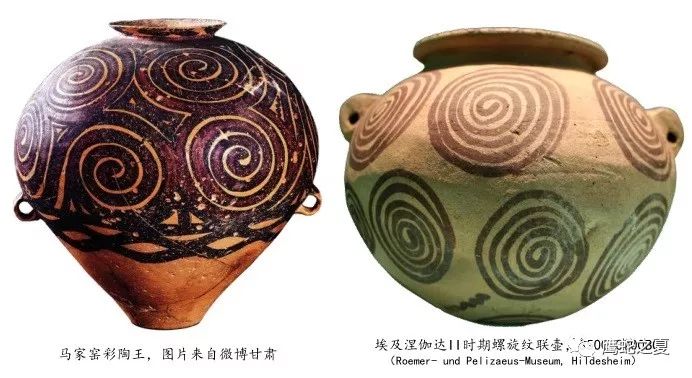

马家窑遗址位于甘肃省临洮县洮河西岸的马家窑村麻峪沟口,1924 年,安特生在马家窑村发现一处远古文化遗址,在当地发掘了大量的彩陶器皿,定名为仰韶文化马家窑期。20 世纪五六十年代以后,中国学者多认为马家窑文化是仰韶文化的继续与发展,年代约为距今 5000 年-4000 年。马家窑出土的陶器中彩陶约占三分之一,多以橙黄色为地,施黑彩或深灰彩。马家窑彩陶艺术较仰韶文化要发达得多。根据器形和花纹的变化,可以分为石岭下、马家窑、半山和马厂四个类型。半山类型陶器为马家窑文化晚期的一个类型,年代距今约 4900-4350 年间。其纹饰较复杂,动感强烈,以红彩和黑彩两色相间的锯齿纹为骨架构成各种图案。半山文化时期的螺旋纹有了成熟的面貌,成为半山类型彩陶的主要花纹。螺旋纹之间以两或三根旋线连接起来。半山中期螺旋纹的旋心圆不断扩大,旋心圆中饰以圆点、十字、对三角、网格纹、叶纹、米字纹等等花纹。

(马家窑半山类型彩陶,2300BC)

对于中国西北与中亚之间存在彩陶之路,大多数中国学者并不否定,但更多倾向于“东风西渐”说或者“双向交流说”。2018 年 5 月 28 日中国国务院新闻办公室开发布会,公开承认“中华文明在自身发展过程中广泛吸收了外来文明的影响,源自西亚、中亚等地区的小麦栽培技术,黄牛和绵羊等家畜的饲养,以及青铜冶炼技术,逐步融入中华文明之中”。彩陶文化是伴随农业技术进入东亚境内是大概率事件。但是小麦、彩陶是不是一定通过西北路线进入今天的中国境内的呢?在中国东部距今 8000-7000 年前的浙江跨湖桥文化彩陶纹饰更为复杂讲究,在 7000 年前的河姆渡遗址出土的彩陶碎片上也可以看到各种几何形纹和动植物纹,其中以较写实的鱼、虫、鸟和花草一类的装饰最具代表性,装饰技法有刻划、捏塑和堆贴几种。中国东部和西部的彩陶之间存在何关系,学术界还并没有答案。关于彩陶起源与发展的研究,虽已取得很多成绩,但关于彩陶源头和传播路线的探索却并没有结束。

(河姆渡遗址出土彩陶碎片,维基图)

而在东欧乌克兰布恰奇(Buczacz)发现的距今 8000-7000 年前的彩陶碎片,伊朗前埃兰时代(距今 7000-6000 年前)彩陶碎片,看上去几乎是与河姆渡遗址彩陶碎片是一个陶窑烧出来的。

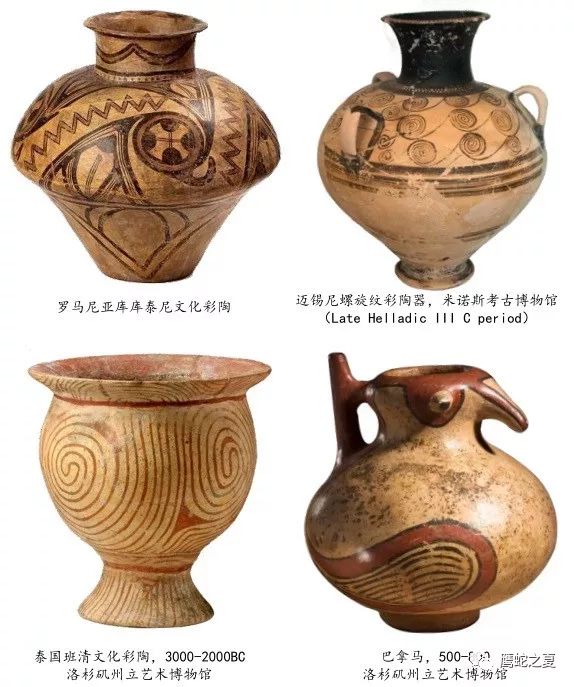

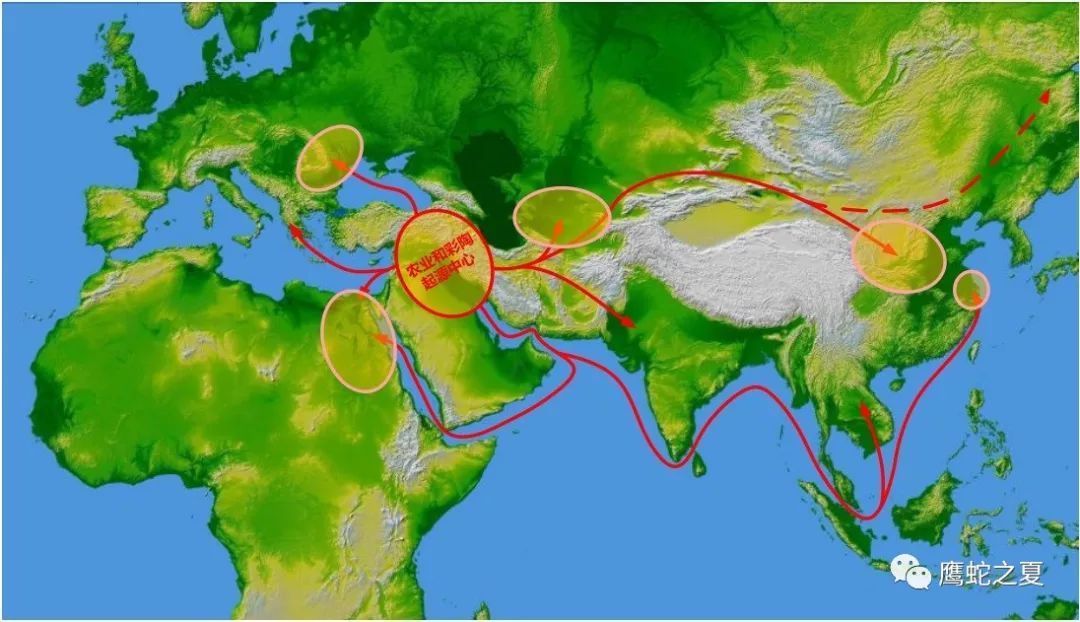

三 彩陶文化的全球传播

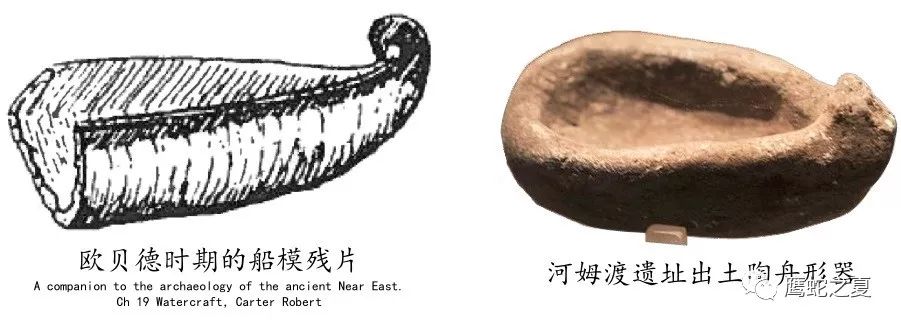

从文明单一起源的必然逻辑和考古证据出发,近东地区的哈苏拉-哈拉夫文化时期(7000–5500 BC),是全球彩陶文化起源时期。美索不达米亚北部是彩陶文化起源发展地区。这时期的彩陶,以晚期的哈苏纳文化、哈拉夫文化和萨马拉文化为代表。彩陶技术经历了有 1000 多年的起源发展,距今大约有 9000-7500 年的时间。在随后的欧贝德时期(5500–4000 BC)和乌鲁克时期(4000–3100 BC),美索不达米亚地区的彩陶文化发展达到新的高峰。中国西北地区是北美索不达米亚彩陶文化较早传播地区。这与阿尔泰山地区与美索不达米亚地区可能一直存在人员往来或有关系。在与欧贝德和乌鲁克同期(公元前 5000-前 3000)的 2000 年时间内,伴随农业技术的向外传播,也是美索不达米亚地区彩陶文化向全球传播的密集期。这时期的中国中原地区的仰韶文化(5000-3000BC)、黑海西北沿岸地区的罗马尼亚库库泰尼和乌克兰的特里波耶文化(Cucuteni-Trypillia culture,5200-3500BC)、中亚地区土库曼斯坦的安诺文化(5000-3000BC)应是同时期的美索不达米亚地区的欧贝德和乌鲁克文化向北几个方向的传播结果。由于帆船的发明,海路传播得以进行,中国东部地区同期的河姆渡文化(5000-3300BC)应是欧贝德文化沿海岸线远航到东亚沿岸之后传播的结果。卡特·罗伯特(Carter Robert)在其书中给出的欧贝德时期船模碎片与河姆渡遗址出土的陶舟形器也极为相似。 在 5.9 千年干旱事件之后,尼罗河流域突然出现了大量人口,考古证据表明,这时期美索不达米亚文化现象大量出现于尼罗河流域。同时彩陶密集出现于公元前 3800-前 3000 年前的涅伽达文化时期。而 5.28 国新办发布会称:“距今 5800 年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。”令人感兴趣的是,尼罗河流域涅伽达文化彩陶表现出与中国地区彩陶尤其是马家窑文化的彩陶更多的相似性。涅伽达文化时期的彩陶常见有两大类,一类是没有图案装饰的独特的黑顶红陶,这类陶器的特点是顶部呈现黑色,其他部分为红色,多见于涅伽达文化一期。而类似的这种黑顶红陶在中国浙江河姆渡遗址出土彩陶甚至大地湾遗址彩陶中也有发现。(最初我在研究埃夏论之时,发现了埃及的黑顶红陶,社科院易华研究员看后提示河姆渡和大地湾文化也有类似的彩陶。)

在 5.9 千年干旱事件之后,尼罗河流域突然出现了大量人口,考古证据表明,这时期美索不达米亚文化现象大量出现于尼罗河流域。同时彩陶密集出现于公元前 3800-前 3000 年前的涅伽达文化时期。而 5.28 国新办发布会称:“距今 5800 年前后,黄河、长江中下游以及西辽河等区域出现了文明起源迹象。”令人感兴趣的是,尼罗河流域涅伽达文化彩陶表现出与中国地区彩陶尤其是马家窑文化的彩陶更多的相似性。涅伽达文化时期的彩陶常见有两大类,一类是没有图案装饰的独特的黑顶红陶,这类陶器的特点是顶部呈现黑色,其他部分为红色,多见于涅伽达文化一期。而类似的这种黑顶红陶在中国浙江河姆渡遗址出土彩陶甚至大地湾遗址彩陶中也有发现。(最初我在研究埃夏论之时,发现了埃及的黑顶红陶,社科院易华研究员看后提示河姆渡和大地湾文化也有类似的彩陶。)

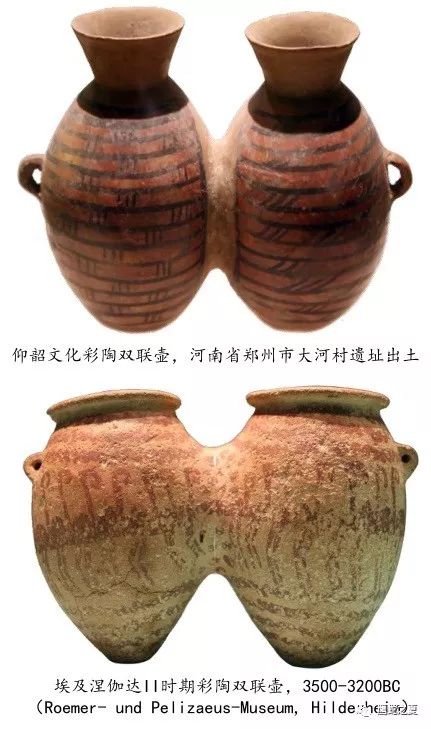

各种变化的螺旋纹装饰是仰韶、马家窑和涅伽达文化陶器的重要主题。在美洲彩陶中,螺旋纹也是装饰图案之一。与中国彩陶文化延续时间持久、分布广泛特点相比,尼罗河流域的彩陶文化主要出现在涅伽达文化时期一千年左右的时间内。随着古埃及第一王朝建立之后,装饰性的彩陶与调色板一起在埃及早王朝和古王国时期消失了。但在中新王国时期又发展出以“埃及蓝”为装饰主色调的新型彩瓷。

各种变化的螺旋纹装饰是仰韶、马家窑和涅伽达文化陶器的重要主题。在美洲彩陶中,螺旋纹也是装饰图案之一。与中国彩陶文化延续时间持久、分布广泛特点相比,尼罗河流域的彩陶文化主要出现在涅伽达文化时期一千年左右的时间内。随着古埃及第一王朝建立之后,装饰性的彩陶与调色板一起在埃及早王朝和古王国时期消失了。但在中新王国时期又发展出以“埃及蓝”为装饰主色调的新型彩瓷。

(世界彩陶起源与传播示意图,6000-3000BC,

2018年4月作图)

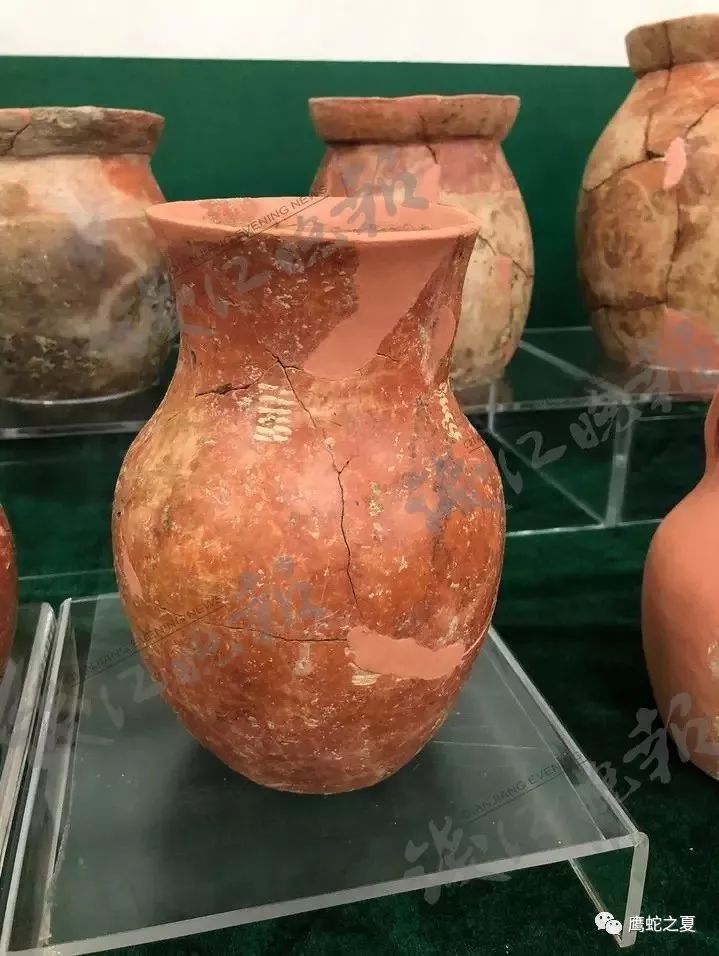

四 关于浙江桥头遗址彩陶新闻的评论

浙江跨湖桥文化和上山文化对我并不陌生,他们与河姆渡遗址一起属于长江下游彩陶文化圈的一部分。新闻报道的浙江义乌桥头遗址实际自2014年起已经持续发掘了5年多时间,属于上山文化的组成。根据新闻报道说碳14测年年代在8000年左右,“矫正”年代有9000年。此次的重大考古突破是发现了上山文化第一座完整的墓葬。墓葬内除了一具保存完整的人骨,还有大量精美的陶制器物,重点是在这些陶制器物上竟然发现了易经卦形的纹饰。这具完整的男人骨架,1米73,侧身屈肢,怀里“抱”着一只红衣彩陶考古发现:中华文明因祂推前至9000多年!这些新闻稿或自媒体文章,总是不忘大肆吹嘘,如:“桥头遗址的发掘成果不单纯印证中华文明存在的时间至少9000年,同时还证明了伏羲氏族所创立的伏羲八卦以及连山历法的存在年代至少是9000年。”

下面是我的评论:

年代问题:中国考古遗址年代普遍都有被拔高的趋势,即使用碳14测年也是如此,因为碳14测年本身就有几百年到上千年的误差,而中国考古习惯性会取误差上限,再“矫正”后继续拔高,良渚如此,二里头也是如此。根据许宏,最新的二里头测年年代就已经被下降了200年,即公元前1700年左右。假设桥头遗址碳14测定的8000年左右是准确的,这个年代也没有超过西亚新月地带彩陶文化起源年代。

“文字”问题:国际上对文明的定义三要素是文字、青铜和城邦制度。显然处于早期彩陶文化阶段的桥头遗址不能忽悠成“文明”阶段。就那个看上去类似今天的上兑下坎的“困卦”象符号,只是孤立的符号,不能构成文字系统,不能认定是文字。而这种红色彩陶上的白线符号在西亚和埃及早期彩陶上也都有发现,不足为奇。如果这个类似今天“困卦”的符号是真的,那也顶多只是个巧合,因为根据记载,今天我们看到的64卦象是周文王演绎的,只有3000多年的历史。

其实我更感兴趣的是这个人骨是否能测古DNA,测了古DNA,是否能客观公布?敢吗?类似的埃及木乃伊有距今5400年前左右涅伽达文化二期的格贝莱茵人。

(Gebelein Man; human mummy. Naqada II, Late Predynastic Egyptian. 3400BC )

测定古DNA后,可能会有几种情况:

- 他是先迁徙来的万年土著,你祖宗是后迁徙来的,他不是你祖宗。

- 他是后迁徙来的,你祖宗是先迁徙来的土著,他不是你祖宗。

- 他的直系后裔都灭绝了,谁也不是他的孙子。

- 他是你的祖宗,恭喜!(但是从分子人类学角度,这种概率太小了。)

国人普遍有一种很不好倾向,总喜欢把考古与找祖宗联系起来,谓之“自信”,其实这是自卑。现代分子人类学告诉我们,地球上人类都是不断迁徙来的,地是死的,人是活的,北京猿人不是中国人的祖先。如果囿于地域找祖宗,八成是找不到你祖宗的。考古和历史研究是科学,是能够帮助我们寻找历史真相的,应该与“找祖宗”或给别人当祖宗这种心理诉求分开。否则,我们就看不到历史真相。不能因为发现殷墟古DNA不是你祖宗,就对研究人员进行打击,这不是科学。让科学归于科学,让找祖宗的归于找祖宗。历史真相能够帮助我们客观科学地评价自己,帮助我们采取正确的行动,这比虚假的东西更重要。

更多参考:世界文明摇篮形成与华北文明摇篮的夭折

原殷墟考古队长唐际根教授揭开20年前殷墟古DNA测试公案始末