专家观点

从类型学断代法到考古类型学——由蒙德柳斯《方法论》说开去

【作者简介】陈雍,天津市文史研究馆馆员。

【摘要】本文首先分析蒙德柳斯《方法论》三个中译本,简述《方法论》在中国的传播概况;其次揭示《方法论》以年代学为研究目的的方法论体系;然后探讨tybology中文用语和含义在中国考古学上的演变过程;最后阐述考古类型学的逻辑思维形式及实务操作指要。

【关键词】蒙德柳斯;方法论;类型学断代法;考古类型学

近代考古学是19世纪后半叶从国外传入的新学术,20世纪20年代以后,逐渐成为一门新学科。中国学者译介的外国考古学论著,在近代考古学知识传播与学术用语形成过程中,起到了一定的助力作用。

蒙德柳斯《方法论》是20世纪30年代的汉译外国考古学著作。在这本书里,蒙氏提出一种以年代学为目的的考古学方法论体系,论述了类型学断代法。今天重读蒙氏《方法论》,对于正确认识中国考古学上的类型学不无裨益,本文从这本书论及到与类型学有关的问题。

一、蒙德柳斯《方法论》在中国的传播

(一)蒙德柳斯,O.(Montelius,Oskar1843~1921)瑞典考古学家,史前时代文化研究工作的开拓者之一。其研究重点是史前文化的分期与年代,尤专注西欧、北欧地区的青铜文化,提倡类型学方法 。蒙德柳斯《东方和欧洲古代文化诸时期》(1903~1923)第一卷《方法论》(1903),迄今有三个中译本:

孟德鲁斯著,郑师许、胡肇椿译:《考古学研究法》,世界书局,1936年12月,以下简称郑胡译本。

蒙德留斯著,滕固译:《先史考古学方法论》,商务印书馆,1937年1月,以下简称滕译本一。

蒙德留斯著,滕固译:《先史考古学方法论》(简体横排版),商务印书馆,2019年1月,以下简称滕译本二。

下面,将三个中译本作一比较。

1.郑胡译本、滕译本一依据的底本不同。郑胡译本的底本是日本考古学家滨田耕作的日译本,滕译本一的底本是德文原著,滕译本二是依据滕译本一重新整理,以简化字横排版刊印。

2.三个中译本的出版目的不同。郑胡译本《胡序》说,为普及教育、提高民族意识、增进研究精神之要途,提倡之责,要不容懈。上海博物馆拟编辑出版丛书,分为博物馆学、历史、考古、艺术四项。该书为上海市博物馆丛书丁类第一种。《郑序》说,实因现时我国出版界,对于这类(按,指考古学)的书籍供应得太少,以致有志从事考古学的青年,得不到参考的机会,除非是可以直接读外国文字的。《郑序》还说,万一我国或者世界是需要学术来救起它的,这考古学一门无疑地是一种新兴的科学。

滕译本一《序》说,研究先史遗物的体范纹饰,蒙德留斯博士的《方法论》不失为一有价值的指示。近年来吾国学者治古代彝器,于款识文字而外也兼及花纹;这个风气现方发轫,或需借鉴之处,爰译此著,献给从事于此方面者作一种参考。

不难看出,郑胡译本是为了博物馆学与考古学的传播,滕译本是为了研究古器物作参考,翻译出版目的泾渭了然。

滕译本二没有出版者关于重新整理、简体横排的“出版说明”。该书前面《为类型学正名(代序)》说:“现在商务印书馆有意把蒙氏原著的滕固中译本,作为人文科学经典性的学术著作,重印出版,使考古界和广大学术界能一睹考古学方法论的原典真面目。”但从下面的对比分析可以看出,滕译本二并不是蒙氏原著真面目。

3.三个中译本对原书体例的处理不同。郑胡译本正文前面的《滨田耕作日文译本例言》说:“章节的分法,行间的体裁等,都依从原书的编制。有时竟改为一行成一节段,亦基于上述的理由。”郑胡译本收录了滨田耕作日译本为方便读者所做的导读《目次》,译者特别对这个《目次》加以说明:“原书只分章节,并无目次;兹依滨田氏译本所定,以便阅者。”郑胡译本保持了日译本的原貌,既不分章节,也没有章节的标题。

滕译本一《译者例言》第二条说:“本书虽不分章节,但论述每一问题必以空行为起迄;有时以简短之文句为一行,表示纲领,颇能使读者得一目了然之效。译者迻译时所分行列悉仍原书之旧。”滕译本一“悉仍原书之旧”不分章节,也没有章节标题。

另需指出的是,滕译本一《译者例言》后面有《内容》一节,经与郑胡译本所附滨田氏《目次》对比发现,二者仅有个别字词之差(如“型式学”与“体制学”),滕固没有说这个《内容》的由来。

由此述及滕译本二。该书把滕译本一《内容》作为全书的《目录》,并与正文的页码一一对应,还把《内容》所列的章节及标题加到正文里。另外,滕固为蒙氏原著加一个副标题“先史考古学方法论——古物体制学”,这次新出的简体横排版删掉了这个副标题。滕译本二对滕译本一及原著做出的这些改动,出版者均没做出说明。

4.三个中译本对原书注释的处理不同。蒙氏原著有注释若干条,因无法对比德文版原书,具体情况不详。郑胡译本正文后面附有注脚49条,从内容来看,像是蒙著原注。《滨田耕作日文译本例言》称:“惟注脚则因印刷便利起见,不附于各页而总结在卷末。”

滕译本一的注脚随文附于各页,计有26条。据内容分为三类:一是蒙氏所做的注释,二是译者把原著插图说明改为注释,三是译者按语。对此,滕固在《译者例言》做出了说明:“注脚内所引用之参考书及推荐之文献材料甚多,包括德、法、英、意、瑞典、丹麦等文之论文。”“惟译者译述此书,原欲对于未能读原文者有所小助,故酌存其对于本文做补充说明之若干处所,其余概予删除。”“译者偶有补注之处,亦列入注脚,冠以‘编者按’三字,俾有谬误时由译者负责。”滕固的例言说明是很认真负责的。滕译本二的注释保留了滕译本一的原貌,但收录的滕固《译者例言》与滕本一存在着较大的差别。滕译本一《译者例言》原有八条说明,滕译本二删掉其中的第五、六、七、八条,只留存第一、二、三、四条。这样一来,滕固对蒙氏原著注释所做的删改、添加情况,作为新出简体横排版的读者,便无从得知。

5.三个中译本对原书插图说明的处理不同。郑胡译本的正文后面附有《插图引得》说明文字498条,一条文字对应一幅插图,并说明该图的来源出处。滕译本一正文后面附有《附图说明》498条,也是一幅插图一条说明文字,但是没有交代该图的来源出处。滕固在书前《译者例言》第七条给出了说明:“附图索引内,作者于每一条下注明物品出所,引自何书或原物先藏何处。译者除存其物品出所外,余亦加删除。”

滕译本二《译者例言》删掉了滕固所述例言的第五、六、七、八条,因此作为新出简体横排版的读者,对于原著附图说明的真实情况,也就不得而知了。

20世纪90年代,我开始研读蒙氏《方法论》,起先看的是滕固译本,后来找到郑师许、胡肇椿译本,两个译本对照阅读。今年,商务印书馆出版了简化字横排版译本,原以为会比以前两种译本有所改进,但读后让我感到失望。无论过去还是现在我都认为,从文字翻译与书籍编辑的角度来说,郑胡译本都要优于两个滕译本。然而长期以来,由于多种原因,学界未能给予郑胡译本应有的重视。

(二)1930年,在暨南、复旦等大学教书的留日学者张凤最先把蒙德柳斯介绍给中国学界。他在《考古学》第四编第二章“特殊的研究法”之“型式学的方法”一节说,型式学的研究,须注意先观察遗物的形状与装饰的纹样等,最好的实例是茫他拉斯氏(按,茫他拉斯,今译蒙德柳斯)于义大利(按,义大利,今译意大利)发现的留针及铜斧已试行型式学的方式。这章内容是张凤迻译及参考日本考古学家滨田耕作《通论考古学》(1922)。1931年,商务印书馆出版了滨田氏《通论考古学》中译本。

1933年,郑师许在《大陆杂志》发表《孟德鲁斯(Montelius)与考古学研究法》,介绍蒙氏及其《方法论》。

1933年,李济《殷墟铜器五种及其相关问题》提到,穆太尼斯(按,穆太尼斯,今译蒙德柳斯)论不列颠铜器时代纪年问题中,曾申述古遗物在地下堆积之连锁性的条例,这个条例不但可以代表青铜文化遗址堆积的现象,实可以扩大到括叙一切古物在地下堆积的情形——由旧石器直到历史期间。

1936年,郑师许在《考古学研究法》序中说:“孟得鲁斯(按,孟得鲁斯,今译蒙德柳斯)博士一生的生活,未尝操持过锄头的生活,又未尝埋头为一遗物的详细记述,始终坐在书桌上详校他人发掘的报告书而推定其年代先后及嬗变分布的迹象,以完成其大组织大综合的研究的学者。这本书即为孟氏一生研究经验得来的自然结论。其最大的成绩即在本书所论‘型式学的研究’。”

1937年,滕固在《先史考古学方法论》序言说:“蒙德留斯博士所创对于先史研究有特殊意义的‘体制学方法’(Typologische Methode),至今生气勃勃地为一般学人所采用的。”

在20世纪50年代至70年代的中国考古学文献里,几乎检索不到蒙德柳斯及其《方法论》。这个时期,中国考古学上很少见到考古学理论方法的文章。

20世纪80年代初,苏秉琦《关于考古学文化的区系类型问题》《地层学与器物形态学》的发表,打破了中国考古学界理论方法研究的沉寂,引发了考古学理论方法探讨的热潮。于是蒙氏及其《方法论》又出现在中国考古学上,以下二例,颇具代表性。

1984年,夏鼐在《〈中国文明的起源〉日文版序言》里回忆他阅读日文考古著作经历:“O.孟德鲁斯(Montelius1843~1921)的《考古学研究法》(即1903年出版的《东方和欧洲的古代文化诸时期》的第一卷《方法论》),当时我在北京找不到原书,还是读滨田的日译本。后来1937年才有从德文直接译出的汉文译本,书名为《先史考古学方法论》。”

1989年,俞伟超《关于“考古类型学”问题——为北京大学七七至七九级青海、湖北考古实习同学而讲》说,欧洲的考古学家判断先史时代考古遗存的年代,在当时,自然还是难题。蒙氏就用类型学方法来建立它们的年代学,他在1903年出版的《东方和欧洲的古代文化诸时期》的第一卷《方法论》,就专门论述他所总结的类型学原理及若干实例。俞伟超向同学们介绍了20世纪30年代出版的两个中译本。

蒙氏《方法论》这本欧洲考古学史上的早期著作,究竟是一本什么样的书?

二、蒙氏《方法论》提出一种方法体系

(一)长期担任斯德哥尔摩国立古物博物馆馆长的蒙德柳斯,起先学的是自然科学,后来改为哲学。他在研究欧洲新石器时代至青铜时代的分期中,体现出自然科学素养与哲学思维方式的优长,这种特点在他的《方法论》里也能清楚地反映出来。

蒙氏把《方法论》作为《东方和欧洲古代文化诸时期》的开篇,目的非常明确,阐明他研究东方与欧洲古代文化分期所运用的方法体系,亦即方法论,而不是具体的方法。因此,在他论述的方法系统里面存在一定逻辑结构,按照这个逻辑结构,组织《方法论》各部分内容,全书没有明确分出章节。

滨田耕作为了方便读者阅读,把蒙氏《方法论》分为四个部分:一、在考古学上年代学的研究;二、何谓发见物;三、型式学的研究;四、型式学的组列(依郑胡译本)。这种划分,基本与蒙氏原著内容相符。若从研究视角分析,第一部分为研究目的(相对年代),第二部分为研究对象(确实的发见物)及研究路径之一(堆积层次与埋藏次序);第三部分为研究路径之二(遗物型式与顺序);第四部分为型式学研究案例,全书的逻辑结构很清楚。

(二)《方法论》全书的要点,可概括为以下三个方面:

1.年代关系是考古学研究的首要问题。蒙氏提出,年代学上有两种年代概念:相对年代、绝对年代。史前时代的相对年代研究,需要依据发掘所得的“发见物”。确定相对年代有两个必须解决的问题:同时期遗物的Typus(型式)、各时期相互接续所依据的Ordnung(顺序)。

2.发掘单元及其层位是研究相对年代的重要依据。蒙氏提出一个重要的概念,即“一个确实的发见物”,又称为“一发见物”。这种发见物可说是在应认为完全同时埋藏的状态下所发现的一批物品(郑胡译本),用今天的话来说,就是埋藏在一个发掘单元里的一组遗物。对于没有学过考古学的蒙德柳斯来说,能够提出“一个确实的发见物”这种概念,实在了不起。他确定的研究对象,必须是出土位置和共存关系明确的一组遗物,没有地层关系的不行,没有共存关系也不行,这样就排除了收藏在博物馆里为数众多的传世品。蒙德柳斯的年代学研究,与汤姆森的年代学研究,从研究对象上可看出彼此的明显区别。

蒙氏论述了居住遗址、墓地、高塚、窖藏的“确实的发现物”。居住遗址一般可以分出几个堆积层,最下层比中间层要早,中间层比最上层要早。显然,这是依据“地层层序律”推断相对年代。一片墓地的发见物、一个高塚的发见物以及一个多人墓葬的发见物,都应当区别于单人墓葬的发见物,因为它们存在着埋葬次序的区别,所以它们的年代应当有所不同的。对于窖藏发见物也需分析,并予以区别。这些内容,很接近今天所说的发掘单元及其层位关系,显然属于地层学范畴。

3.遗物型式的共存和并行是研究相对年代的重要依据。蒙氏认为,考古学上的一种人工制品如同生物学上一个“种”(蒙氏所说的种,即生物学分类的物种);人工制品也像生物物种那样,存在着进化与退化的演变过程。考古学者可以按照设定的进化或退化的逻辑,排列出各种人工制品(如武器、工具、装饰品、容器等)型式(Typus)的序列(Serie)。

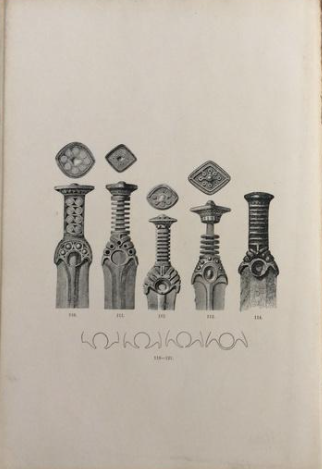

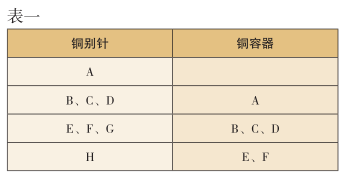

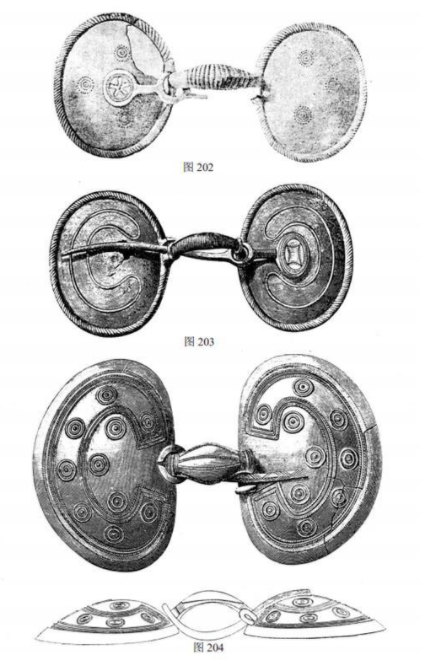

各种人工制品序列中的不同型式,可以在一个发掘单元里共存(蒙氏所谓“确实的发见物”),通过一定数量(蒙氏称须30例以上)含有共存遗物的发掘单元,可以推订出各种人工制品序列的并行关系,从而推导出相对年代关系。蒙氏用北欧出土的铜别针和铜容器说明了这种共存与并行的关系。为明了起见,我把蒙氏的文字叙述改成表一。

上表横向的行,表示不同型式铜别针与不同型式铜容器的共存关系;纵向的列,表示铜别针序列与铜容器序列的并列关系。如果把上面表格里面的文字和字母改动一下,参见表二,蒙氏所述的共存关系与并列关系,就更容易理解了。

蒙德柳斯的型式学研究,主要是划分同时期遗物的型式(Typus),推订各时期相互接续所依据的顺序(Ordnung)。蒙氏这种想法,那时没形成一定的概念,用今天类型学的分类、排序或型、式的概念,去解读一百多年以前蒙氏的想法与做法,显然是不妥当的。

(三)蒙氏《方法论》里,论述了一个以年代学为研究目的,以地层学和型式学为研究手段的方法体系。它并不是滕固所说的“古物体制学”,后来衍化为“类型学”的方法论。

滨田耕作《通论考古学》介绍了另一种体系的方法论,即层位学、型式学、土俗学、年代学为并列关系的方法体系,这种方法体系与蒙氏提出的隶属关系的方法体系存在着结构上的差异。

20世纪30年代,中国考古学尚处在早期形成阶段,少数有学术眼光的中国学者,分别把这两种考古学方法论译介给学界,是难能可贵的。但在那个年代,日本滨田氏的方法论,没有对中国学界产生影响。

三、typology中文用语及含义的演变

(一)中国考古学上,typology这个外来词汇的中文用语,20世纪30年代,或是借用日译词汇,或是创造汉译词汇,没有形成固定的说法。到20世纪80年代,才形成中国考古学的术语。

1.李济最先把typology介绍给中国学界。1926年4月16日,李济在清华大学大学部做了题为《考古学》的演讲。在“考古学家所用的方法”这部分里讲了三个方法:(1)从地质学上研究,(2)从古生物学上研究,(3)Typology。李济说,这个名词,尚没有一个好的汉译,所以暂用原文。现在考古家一部分的工作,就是掘古坟;从这坟里,我们可以看见有陶器、纺织品、麦子、石器这类东西。往往因为掘了许多的坟,就可以将发现相似东西的坟分成一组,就是所谓不同的types。

20世纪30年代,张凤、郑师许、胡肇春借用日语“型式学”对译typology一词,滕固创造性地译为“体制学”。

2.20世纪50年代以后,typology在中国考古学上用语的变化,可以夏鼐为例。他在《田野考古方法》(1956)称为“型式学”,《新中国的考古学》(1962)称为“类型学”,后来在《考古学》(1986)详细论述“类型学方法”。

随着20世纪80年代以来中国考古学界的思想活跃,相继出现了器物形态学、类型学 、标型学等不同说法。

3.就在这个时期,俞伟超提出了“考古类型学”。俞伟超《关于“考古类型学”的问题》指出,类型学是一种方法论。在近代科学中,生物学最早使用这种方法论,后来考古学也开始运用这种方法论。在这篇文章中,他把考古学上的类型学称为“考古类型学”。这个概念的提出,标志着考古学话语体系走向完善,其意义在于:明确区分了一般意义类型学与专门意义类型学;把类型学从考古学科的语境下,调整到自然科学和人文科学共同的语境下,以此区别于生物学、语言学、地理学等学科的类型学,突显出考古学科的学术用语。今天,“考古类型学”已为学界越来越多的人接受。

(二)typology在中国考古学语境下的释义,至今没有取得共识,这样更能反映出学科发展的实际情况。科学研究永无止境,需要不断地探索,typology也需不断地探索。严文明指出,当我们讨论标型学的基本原理,或是运用这种方法于考古学研究的实践时,不但要尽量吸收前人的成果,而且有必要依据辩证唯物主义认识事物的方法来加以改造 。

1.1956年冬,夏鼐为考古研究所见习员训练班讲授《田野考古方法》,在“推断年代的方法”里讲了“型式学的研究”。1986年,他在《考古学》里做了与前相近的论述:

类型学断代的要旨,是将遗物或遗迹按型式排比,把用途、制法相同的遗物(或遗迹)归成一类,并确定它们的标准型式(或称标型),然后按照型式的差异程度的递增或递减,排出一个“系列”,这个“系列”可能便代表该类遗物(或遗迹)在时间上的演变过程,从而体现了它们之间的相对年代。遗物(或遗迹)在型式上的演变既有进化,也有退化,不能一概而论。所以,若能设法断定这个“系列”中的最前一端和最后一端的绝对年代,其在断代上的效果就会更好。此外,存在于不同种类的遗物(或遗迹)上的平行的“系列”越多,通过互相对照,断代的结论也越可靠。

夏鼐《考古学》“考古学的方法论”指出:“断定相对年代,通常是依靠地层学和类型学的研究,这是考古学范围内的两种主要的断代法。”不难看出,夏鼐的考古学方法论与蒙德柳斯的方法论属于同一体系。近年出版的科林·伦福儒、保罗·巴恩《考古学理论、方法与实践》“相对年代测定”一节的“地层学”和“类型学排序法”,也是蒙德柳斯那种方法论。

2.苏秉琦认为,(考古学)方法论的发展反映学科发展的阶段性,构成学科发展的核心内容。方法论主要内容包括地层学方法、类型学方法、考古学文化。他提出的考古学方法论是一个新的内容体系。其中的类型学,就是他以前所说的器物形态学。

他说,器物形态学则顾名思义,是对不同时代、不同文化或同一文化的不同阶段、不同地区的器物就其形态进行排比,探索其变化规律的。借标型学进行考古分期,在横的方面要顾及共存的器物群中(尤其在那些有代表性的器物上)有关特征的一致性;在纵的方面也要在同类器中找到相应变化的一致性。运用器物形态学进行分期断代,必须以地层迭压(按,迭压,原文如此)关系或遗迹的打破关系为依据。一般可从典型单位的出土物着手,在同类器中进行排比。排比时,除注意器形外,器物的纹饰、色泽以至铭刻的作风等等,都应在考察、比较的范围之内,并要尽可能联系制造工艺。这里,分类、分型的工作很重要。一定要选那些形制一致的同类、同种器(尽可能地选用完整器)。

苏秉琦提出的器物形态学,研究目的是研究器物形态,探索其变化规律,而不是年代问题。可以借用器物形态学研究年代问题,这类研究所关注的是横向的共存器物共同特征与纵向的同类器物变化特征;典型单位的出土物是重要对象;地层叠压与遗迹打破关系是重要依据;具体做法是器物分类、分型,以及同类器物的排比。

张忠培的类型学和俞伟超的考古类型学,在内容方面大同小异,都属于苏秉琦提出的考古学方法论。

由于中国考古学上有前述两种体系的方法论,因此分别属于两种体系方法论的类型学,则存在着体系性的差异。

3.在回顾中国考古学上类型学形成发展的历史时,必须提到邹衡《试论殷墟文化分期》。这篇论文运用严谨的层位学与类型学,成功地解决了殷墟文化的分期与年代,为商文化研究树立了标尺。邹衡的类型学研究思想、研究方法及概念表述方式,对中国考古学上类型学的科学发展起到重要作用。此外还要注意到,邹衡在研究夏文化、先商文化、先周文化所运用的类型学方法及类型学思想,与殷墟文化分期研究的类型学有所区别,从而体现出不同的研究目的决定了不同的研究方法。

(三)戈登·柴尔德认为,考古学研究的是有关人类赖以生存的物质世界中所发生的一切变化——自然是那些幸存至今并且能够被观察到的变化。考古遗存是由人类行为导致的某些结果所构成的,而考古学家的工作就是竭尽所能重新组织这些行为,以重新获得这些行为所表达的意图。为了达到这一研究目的,我认为,考古学方法论应当包括考古层位学、考古类型学、考古年代学和考古阐释学。考古层位学、考古类型学、考古年代学构成方法论的第一层次,即方法系统;考古阐释学为方法论的第二层次,即研究模式;研究思想,如马克思主义哲学思想,是为方法论的第三层次。

这个方法论体系里的考古类型学,是关于遗存分组归类和排序的方法体系。分类和排序的主要根据是遗存的形态和形态之间的各种关系。根据研究者的研究目的和所要研究的现象,可以把遗存分成不同的类级和次序。这种类级和次序能够对现象进行解释,同时对解释的方法有所限制。简单地说,考古类型学可以使离散的或碎片化的考古遗存有序化,通过分类与排序的方法,抽绎出遗存横向的秩序与纵向的秩序。

恩格斯指出:“每一门科学都是分析某一个别的运动形式或一系列互相关联和互相转化的运动形式的,因此,科学分类就是这些运动形式本身依其内在的序列所进行的分类、排序,科学分类的重要性也正在于此。” 考古类型学要实现“科学分类就是这些运动形式本身依其内在的序列所进行的分类、排序”,需要在理论上弄明白“怎么想”,在实践上搞清楚“怎么做”。

四、考古类型学的逻辑思维形式

“逻辑思维形式”是考古类型学“怎么想”的实质。

(一)马克思主义哲学认为,人对世界的认识是通过一定的认识结构实现的。所谓的认识结构是指参与认识活动的诸要素在其相互联系、相互作用中形成的比较稳定的结合方式,具体来说,认识结构是由认识主体、认识客体和认识工具三个要素构成的三维结构。在考古学实践活动和认识活动中,考古者是认识主体,考古遗存是认识客体,考古者通过一定的认识工具来认识考古遗存,在这个结构里,考古学方法论就是认识工具。

作为认识工具的考古学方法论,包括认识活动和认识活动的产物。认识活动由认识主体的思维形式、包括思维基础、思维原则、思维内容构成。思维活动的产物,包括概念、术语以及概念、术语的逻辑体系。马克思主义哲学,对于正确认识考古学方法论具有特别重要的意义。

从认识论角度来看,考古类型学是认识考古遗存的一种思维活动体系,属于认识工具范畴,它只涉及科学发现与检验的原理和逻辑,而不涉及具体事实,也就是说,考古类型学的研究结果仅仅是研究者的认识,这种认识可能接近历史事实,但不是历史事实。

认识结构中的认识工具是以观念形态存在的,包括语言、概念、思维方式、思维规定等。恩格斯指出:“对思维形式、思维规定的研究是非常值得做的和必要的。”在这里,要特别强调研究思维形式和思维规定的重要性。

(二)考古学上的分类与排序,需要从理论与实践两个范畴去研究。研究分类与排序的原理,说明它们的功用,从而为考古者更好地进行类型学研究的理性思维提供有益帮助。

1.分类是根据所能发现的研究对象的各种特点,通过比较而确立以相互排斥的属性为特征进行的分组。分类这一行为有三个特点:将离散个体分组、同组内的个体间具有区别于它组的共同属性、组内个体间是无序的。分类与数学中的“集合”十分类似,可以借用“集合论”说明分类的逻辑。

从思维方式看,分类的基本形式是线分类和面分类。线分类也称层级分类法,它是将初始的分类对象按选定的属性作为划分基础,逐次地分成相应的若干个层级类目,并排列成一个有层次的逐级展开的分类体系。各类目之间构成并列或隶属关系。

动物学分类是线分类法,分类系统为:界/门/纲/目/科/属/种等阶元。例如,狼属于动物界、脊索动物门、哺乳纲、食肉目、犬科、犬属、狼种。

邹衡《试论殷墟文化分期》陶器分类研究是线分类法,分类系统为:类/型/亚型。

面分类是依据给定的分类对象本身固有的各种属性,将其分成相互间没有隶属关系的面,每个面中都包含了一组类目。将某个面中的一种类目和另一个面中的一种类目组合在一起,即组成一个复合类目。因此,面分类又称为组配分类,参见下例。

某博物馆招来20位志愿者讲解员,每位讲解员具有性别、年龄、学历、职业、兴趣爱好、是否退休等属性。为了便于管理,要对20位志愿者进行分类,分类方案有多种。可以按年龄分成青年、成年、老年三个组(即分类的“面”),每个组成员的性别、学历、职业、趣爱好不尽相同。也可以按学历分成中学、大学、研究生三个组,这样分出每个组成员组成是另一种情况。如果优先考虑展览内容和讲解词的深度,最好按学历分组。如果优先考虑工作量(工作时间和观众人数),按年龄分组可能最好。

考古报告里常见的夹砂灰陶绳纹鼓腹罐、泥质红陶素面收腹罐、细泥红陶磨光垂腹罐,就是把夹砂、泥质、细泥三种陶质,绳纹、素面、磨光三种纹饰,和鼓腹罐、收腹罐、垂腹罐进行组配的分类。

面分类法根据研究目的将样本的不同属性进行组配,然后对样本分类归组,这种分类法尤其适合结构型研究。

2.排序是区别同类对象的手段,它以研究对象存在渐进的变化为前提,使无序的个体间变得有序。排序就是根据对象彼此之间的相似关系,找到每个研究对象对应的序数,并按自然数顺序排队。因此设定的式别序列和样本之间的联系可以理解为函数关系,排序的逻辑可以进入坐标系(即函数图像)理解。下面举几个例子。

某小学一年级二班老师为全体新生排座位,先让新生以向右看齐的方式站队,越靠近右侧的个子越高,越靠近左侧的个子越矮,这是按学生身体高度排序的结果。

邹衡《试论殷墟文化分期》Aa型陶鬲排序,给定条件为外形(长方—扁方)、裆部(高—低)等,如下所示:

Ⅰ式:长方、通高/器宽1.15、裆部较高

Ⅱ式:方、通高/器宽1.04、裆部较高

Ⅲ式:方、通高/器宽0.98、裆部较高

Ⅳ式:方、通高/器宽0.92?、裆部中

Ⅴ式:扁方、通高/器宽0.78、裆部中

Ⅵ式:扁方、通高/器宽0.72、裆部低

Ⅶ式:扁方、通高/器宽0.68、裆部最低

据上例可将排序概括为:甲P乙P丙,其中甲、乙、丙代表样本,P是给定条件,“甲P乙P丙”的意思是,甲在给定条件方面优先于乙,乙优先于丙。

虽然分类与排序都强调遗迹、遗物形态、功能等特征,但是分类的着眼点是排他性差异,排序的着眼点是相关性联系,二者思维方式不同。我们平时说的“器物排队”,实际包含了“分型”与“分式”两件事,其中的“分型”就是分类,“型”是分类结果;“分式”就是排序,“式”是排序结果。型、式两个概念都可以符号化。

(三)由分类与排序引出的“类型”概念(即逻辑学的谓项),在考古学研究中,已经被广泛用来指称遗物、遗迹、遗址以及考古学文化等事物。戈登·柴尔德说,考古学家所处理的,而且必须处理的是一些被我们称之为“类型”(types)的抽象概念。如果考古学上没有这些“类型”概念,无法想象今天的考古学家对于研究对象将做出怎样的描写与叙述。不同内容类型学研究所使用的“类型”概念,其含义与内容相对应,这种概念与内容的对应关系不难理解。

戈登·柴尔德指出,考古上器物类型之所以会重复地共存在一起被发现,是因为它们是同一个社会中已经标准化了的行为模式的结果。这种反复出现的相互关联的类型组合,在考古学家的意识中,自然就是一个“文化”,即分布学的分类单位。史前学家的任务就是重建能够确保它们相互关联的行为模式。这样,考古学资料的组合就会被赋予鲜活的生命意义,与之相应的文化的名称也会获得一种历史的含义。

五、考古类型学的实务指要

“实务指要”是考古类型学“怎么做”的关键。

(一)如前所述,考古类型学属于认识工具,是研究主体和研究客体之间的中介,所以它可以用来解决考古学上许多问题,诸如年代学问题、考古学文化问题、社会问题、历史问题、认知问题等。至于解决什么具体问题,则取决于研究者的研究目的。为了解决“东方和欧洲古代文化分期”,蒙德柳斯将类型学作为研究“相对年代”的手段。为了揭示“元君庙墓地反映的社会组织”,张忠培将类型学作为研究“墓地布局”的手段。

考古类型学依据研究目的的要求,可以从研究对象中引出不同的特殊秩序,为研究目的提供研究基础,同时对解释考古遗存的方法有所限定。因此,用考古类型学解决考古学上的各类问题,应当属于实务范畴,不应混入考古类型学的内容里。

(二)我过去也认为考古学文化是考古类型学的内容,后来发现,这种认识是不准确的。实际上,考古学文化是一个主要从特征、时间、空间方面解释考古遗存的模式,而在考古学文化研究里,尤其在历时性文化分期与共时性文化分类方面,都离不开考古类型学。

无论是分期研究还是分类研究,首先需要界定基本单元——考古学文化。考古学上的基本单元,如同生物学上的基本单元——物种一样,是研究的立足点和出发点。不同的类型学分类法,将导致分类的结果不同,请比较下面二例。

李伊萍《龙山文化:黄河下游文明进程的重要阶段》,采用线分类法对龙山文化分类。首先,排除了不属于龙山文化的“王油坊类型”及“郭家村类型”。其次,主要依据陶鼎的形式和数量在空间分布上的差异,划分出五个和以往不尽相同的地方类型。然后,再以陶鬶为标准,划分出比地方类型范围更大的两个区域。这样,主要依据以高柄杯为代表的陶器组合所划分的“文化”,是龙山文化的第一级分类层次;主要依据鬶所划分的“区域”,是龙山文化的第二级分类层次;主要依据鼎所划分的“类型”,是龙山文化的第三级分类层次。最后,又进一步依据同一地方类型内部空间上文化因素方面的差别,划分出“小区”,即龙山文化的第四级分类层次。

许永杰《黄土高原仰韶晚期遗存的谱系》,将分布在“亲缘文化区”内,文化因素单一且面貌表现为“非甲即乙”的考古遗存称为“文化”。将分布在“历史文化区”内,文化因素复杂且面貌表现为“非甲非乙”的考古遗存称为“类型”。根据这种分类法划分出来的“文化”有泉护文化、马家窑文化、半山文化、菜园文化、阿善文化、白燕一期文化、秦王寨文化等;划分出来的“类型”有大地湾类型、东关类型、义井类型、海生不浪类型、庙子沟类型等。这是在同一个面上进行的分类,在这个分类系统里,文化与类型处于同一个面上,它们是并列关系,而不是隶属关系。

(三)考古类型学的分类必须遵守排他性原则,排序必须遵守同一性原则,它们既相互矛盾,又不可分离。在研究实践中,首先要认识到,作为类型学研究对象的考古遗存是一个整体;其次要认识到,分类与排序的相互区别和相互联系是互为前提的。为了处理好分类与排序的对立统一关系,需要特别注意以下四个方面。

1.先分类,后排序。这是考古类型学研究的基本程序,只有搞好分类,才有可能排序。

排序的全部对象必须具有同一特征,这类对象就是数学上的特征法集合(即具有某种共同性质的元素的全体)。前面论述分类所举的例一,某小学校一年级二班全体学生依身高排座次,全体学生的共同性质特征是“某校一年级二班”,以此区别于该校一年级其他班次。这里按年级与班次划分的学生群,就是分类。例二为邹衡对殷墟出土Aa型陶鬲的排序,他排序对象是所有Aa型陶鬲——殷墟陶鬲分类结果。

2.分到不能再分,合到不能再合。分与合是分类研究的两种具体做法,没有分就无所谓合,没有合也就无所谓分,这是一件事物的两个方面。在分类研究中,要正确处理分与合的关系,把握好分与合的“度”。

古人早就懂得分与合的做法,《周易·系辞上》:“方以类聚,物以群分。”一种是以类相聚(聚类),一种是以群相分(分类)。在考古类型学研究里,分类与聚类的着眼点不同,分类着眼于“不像”,不像的就分开来;聚类着眼于“像”,像的就合在一起。两种方法殊途同归,最终都可以把离散无序的遗存归类分组。至于采取哪种做法,与研究者的目的、旨趣、习惯有关。研究中,分与合可以结合使用,如李伊萍《龙山文化:黄河下游文明进程的重要阶段》,在“文化”下分解出“类型”,在“文化”上合并为“文化区”。

分与合都能使离散无序的考古遗存有序化,然而分到何种程度,合到何种程度,则取决于研究者的研究目的。绝不可没有目的、毫无节制的分与合,否则,最终只能是无序个体与无序群体。

3.依据特征排次序,依据层位定方向。这两句说排序,道理很简单。类型学排序所依据是具象的形态特征,排序反映的是形态特征变化过程。而抽象的层位关系则无法表现遗存形态特征的变化过程。排序的具体方法,可以从研究对象的形态特征入手,也可以从研究对象的堆积层位入手。

从形态入手排序,一般先不考虑层位关系,直接从遗迹、遗物的形态入手,建立一定演变逻辑次序。然后依据一定逻辑次序排列研究对象。如果有层位关系的话,再用层位关系验证、校准所建序列,主要是确定序列的首、尾。如果没有层位关系的话,需要借用“外证”以确定首、尾,并校准所建序列。这种排序方法操作有一定难度,搞不好容易出现主观唯心成分,使排序的科学性丧失,甚至成为“排器物游戏”。

从层位入手排序,以层位关系为导向,找出相关遗迹、遗物的前后关系,以及遗迹、遗物的特征变化,按照设定的变化趋势,依据层位排列出逻辑序列。这种方法的基础和前提条件,必须有较为丰富的层位关系和器物共存关系。这种方法导向明确,序列首尾确定,不会犯方向性错误,所以张忠培、俞伟超强调这种搞法。

4.少型与多式,多型与少式。考古类型学研究的分型与分式,必须满足研究目的需要,研究目的决定了划分型式的方法与结果。一般说来,历时型研究需要少型多式,共时型研究需要多型少式。

严文明《横阵墓地试析》和陈雍《横阵排葬墓再检讨》,研究对象为同一墓地,因为两篇文章的研究目的和关注点有所区别,所以在墓葬随葬陶器的分类与排序方面存在一定差异,前者的型别少、式别多,后者的型别多、式别少。不同的陶器分类与排序结果,导致对墓地布局的认识不同,以及对人群组织解释的不同。

在实际研究中,即便同一个研究者,基于不同的研究目的,也会对同一批器物做出不同的分类、排序方案。

编辑说明:文章来源于《华夏考古》2020年第4期。原文和图片版权归作者和原单位所有。篇幅限制,注释从略。

编 辑 :高 朋 吴 鹏 贾淑凤

编辑助理:曾小燕

您的稿件和服务意见请发往"民族学与人类学"微电子杂志服务邮箱: mzxyrlx@126.com

您的支持和鞭策将会是我们进步的源动力!