深度阅读

生死之间:阿富汗黄金之丘考古简史(上)

注:原文刊登于《读书》2019年第五期,部分有增删。

(1981年,萨利阿尼迪(右)整理黄金皇冠文物©️V.Sarianidi)

*

追寻消逝的灵光

*

前苏联考古学家萨利安尼迪(V.I.Sarianidi,1922-2013)在二〇一三年十二月去世了,但他的故事还在学界流传着,他的思想还在被讨论着。有些时候感觉他还没有离开,对于一些中亚考古学问题的思考和争议,仍然在他生前的理论设想中继续着。在对中亚考古学的追求中,伴随着东西方冷战、苏联解体和阿富汗动荡,多少都会让人感觉得到与付出都是充满矛盾,既有劳累的欣慰,也有痛苦的幸福。

萨利安尼迪一生中或许最让人难忘的一段考古经历,就是在一九六八年接受苏联政府的任务,从土库曼斯坦进入阿富汗从事考古发掘工作。在一九七八年底苏联和阿富汗的联合考古队共同发现蒂拉丘地(Tilly Tepe,也称为黄金之丘)墓葬后,大量黄金贵金属文物的发现,谜一样的未知墓主人身份,都让萨利安尼迪成了当时最受瞩目的考古学家。然而,萨利安尼迪在考古学界的贡献却又不仅于此,黄金之丘的考古成就在其一生的贡献中也就只是偶然性一个阶段性总结而已。

黄金之丘之所以被关注,其发现的背景是属于阿富汗考古美术的黄金年代,那是一场激烈的“奥林匹克运动会”式的学术科研竞争比赛,国际上最著名的科研机构、大学和最优秀的学者都聚集在阿富汗——这也是上个世纪冷战时的最热点:美国的学者一直在研究新石器时代的动物驯化和早期农业起源问题;意大利考古队在南部发掘印度教和佛教寺院混合的遗址;法国考古队从一九六五年开始就在靠近苏联边境地区发掘希腊化城市阿伊哈努姆;日本考古队也在喀布尔附近调查巴米扬佛教石窟和发掘印度教寺院,他们都来自本国的一流科研机构,在喀布尔居住地址都相距不远,这群外国学者经常会在闲暇时光聚在一起,讨论各种考古美术问题,经常交换和传递各种信息。阿富汗有很多研究都属于是学术界的空白地区,又是古代欧亚大陆东西方文化交汇点,它的潜在价值和未知考古发现或许会给学界带来全新的冲击,在这一领域的研究中大家也都在暗地里较劲,思想空前活跃。

韶光易逝,那个最美好的时代也是危机四伏的时代,美苏争霸的战争阴云一直在阿富汗上空笼罩,阿富汗也成了各方外国政治势力角逐的场所,内部各思想党派也在暗流涌动。实际上从一九七九年十二月苏联入侵阿富汗,现实生活的一切都改变了,阿富汗政府也无法提供继续考古工作的稳定条件,阿富汗考古美术的黄金时代转瞬即逝。由于战乱,阿富汗原有的外国考古队都转移到了他国:日本和意大利队重心转向巴基斯坦犍陀罗,法国队、美国队去了乌兹别克斯坦的粟特和铁尔梅兹,而苏联队则去了土库曼斯坦。这些研究区域的变动都决定了日后的学科发展趋势,由于缺少田野实践和更新的科学报告发表的阿富汗渐渐成为了被遗忘的地区,而更多的那个时代学人都没有等到阿富汗恢复和平的那一刻,便在守望中逝去。

萨利安尼迪出生在乌兹别克斯坦的塔什干,父母都是从希腊过来中亚讨生活的移民,在经历在苏联的求学和教育后,他从小就学会了适应各种跨文化生活环境,对欧亚早期的新石器时代和青铜时代考古抱有浓厚兴趣。萨利安尼迪一生中在欧亚大陆研究领域最重要的贡献是对巴克特里亚·马尔吉阿纳考古共同体(Bactria–MargianaArchaeological Complex,简称BMAC)的鉴定及其分布范围的定义,这种文明定义的意义是深远的,它被有效地置于青铜时代和草原文化之间,这是一种迄今还不太为人所知的城市文明。尽管他对BMAC早期城市文明起源的观点仍然存在争议,但也让更多的考古学问题慢慢清晰起来,没有学者能够在不考虑BMAC作用的情况下讨论印欧文化和丝绸之路的起源,有时候也被称作为第五大文明。

阿富汗连年内战带来的社会动荡使国家博物馆文博事业陷入困境,萨利安尼迪也曾想过将一批文物运输至苏联保存,但是提议未果,阿富汗文博人员并不准备将文物外运。在战后文化复兴中,萨利安尼迪无数次给俄罗斯政府写信,要求其担负起保护修复文物的责任,策划一些重要的展览,但一些心愿直到萨利安尼迪去世,都没有收到任何有效的答复,这批文物在新世纪也迅速地在苏联官员们自己消失的帝国梦中一道被遗忘。萨利安尼迪离开阿富汗后继续在中亚考古,几乎后来的一生都献给了土库曼斯坦考古事业。他去世前立下遗嘱,把在土库曼斯坦最后发掘的青铜时代古诺尔丘地遗址(GonurTepe)平面图刻在自己的墓碑上。他说这是他人生的起点和再次开始远航的地方,这里没有遗憾,没有战争,只有再次燃起的梦,只有一座座理想之城。而阿富汗则是最美丽的意外偶遇,黄金之丘则是人生中最深的烙印。

那么,让萨利安尼迪毕生牵挂的“黄金之丘”,究竟是什么样的呢?

*

(1954年踌躇满志的萨利阿尼迪在撒马尔罕,这一年年底他移居莫斯科,结束了在撒马尔罕博物馆两年的工作,开始为苏联科学院考古研究所工作,一直工作到2003年©️V.Sarianidi)

(1958年,萨利阿尼迪(左)和苏联著名考古学者马松(V.M. Masson,其父亲也是萨利阿尼迪的导师)在土库曼斯坦发掘,他们接下了深刻的友谊©️V.Sarianidi)

(1957-1959年,萨利阿尼迪(左)和马松在土库曼斯坦Geoksur考古现场,之后他们又去了北高加索地区进行发掘,这些都是针对探明青铜时代的考古发掘©️V.Sarianidi)

(1967年,萨利阿尼迪(右)在伊朗的波斯波利斯考察,关注伊朗早期文明与土库曼斯坦、阿富汗之间的关联©️V.Sarianidi)

**

黄金之丘墓葬的偶然与必然

**

中国的历史文献上曾从中国西迁中亚的神秘民族大月氏人,他们从哪里来,又去了哪里,一直是谜一般的存在。他们的生活状态、语言文字如何,也一直牵动人心。在二十世纪五十年代,一群来自世界各国的考古美术学者也沿着他们的脚步走进了中亚阿富汗。

“二战”后的学人由于研究方法和思维方式的转变,有别于早年的探险家和传教士的冒险激进态度,既保持着谨慎的好奇心,但又不拘谨于过去已有的理论摸索与猜想。而阿富汗缺少文献史料的记载,考古学和艺术史工作者有了充分的施展空间,去发掘令他们沉醉的沉睡在地下世界的材料。人文科学的研究需要内外视角的各种转变,也需要各种学科的相互配合,更需要大政治环境的安定。

尽管二战后考古学已经渐渐成为独立的人文学科,但考古学自诞生之始就作为各国文化国策的一部分性质却没有改变,同时在田野考古中政治影响考古的事例也仍然比比皆是:法国最早进入阿富汗考察并占据着阿富汗北部的考古区域,意大利、日本和英国等后来的考古队只能选择远离法国考古队的地带。而在靠近苏联边境的考古工地中,阿富汗选择和法国考古队合作,也是希望可以抵抗住强势的苏联政治文化势力,这也是阿富汗内部政治文化势力相互制衡的结果。尽管如此,当时的阿富汗考古学界还充满着浪漫情怀,阿富汗宣布将会采取更宽容和开放田野发掘政策给世界,国际上的学者也都希望可以建立阿富汗研究的学术体系。

一九七八年十一月十五日,苏联阿富汗联合考古队在巴克特里亚地区发现了黄金文物,据首日传来的消息称,发现小的金圆盘就有一百六十四枚,虽然不知道具体尺寸,但从数量上就让大家震惊了。对于中亚发现的黄金遗物来说,一八七七年在塔吉克斯坦边境靠近阿姆河的地域发现的一百七十七件金银细工,由于出土地点和埋葬环境不明,经商人、盗贼、古物爱好者几次转手,从巴基斯坦北部最后入藏大英博物馆,一直称为“阿姆河宝藏”。从美术样式上观察大概是公元前六世纪到前二世纪的产物,属于阿契美尼德-斯基泰样式,这批黄金文物也为中亚研究提供了新的视角和信息。由于距离不远且分布在阿姆河的两岸,那么,这次新发现与阿姆河的遗物有什么关联?

古代巴克特里亚地区的文化主流是融合了波斯和希腊文化。亚历山大大王东征将阿契美尼德王朝灭亡后,在公元前三二六年将该地区纳入版图,亚历山大急逝后,塞琉古王朝建立。公元前三世纪中期,该地区脱离塞琉古王朝统治,独立出来巴克特里亚王国,在该地区发行希腊钱币,建设大型的希腊城市,这在阿富汗北部的阿伊哈努姆城市发掘中得到了证明,这也是中亚城市形态一次大变革。但对于希腊化城邦被游牧民族毁灭到贵霜帝国建立之前的这段历史时期,这也是希腊后裔不断与其他游牧民族竞争的年代。这段时期巴克特里亚地区被大月氏等游牧民族统治着,之后贵霜王朝如何从大月氏部落中建立也无从考证,由于史料和地下材料的缺乏,也被历史学界称为黑暗的世纪。美国和法国都曾派出多支考古队调查搜寻这段空白期的历史证据,也都没有什么值得重视的发现,但这次黄金之丘的墓葬发现,无疑开启了一扇大门。

在北部沙漠中有一条贯穿东西的古代大道,是古代丝绸之路必经路线,席巴尔干(Sheberghan)就是一座位于这条路线上的绿洲城市,存在着很多古代遗址,这应该是从巴克特里亚时代到贵霜帝国时代的都城遗迹。当时苏联学者选择该地区主要考虑两个因素,一是因为席巴尔干市周边有大量未调查的古代遗迹,地下文物资源丰富;第二个原因是席巴尔干市区周边有丰富的天然气资源,在城镇内住着很多苏联专家和工程队,后勤保障和通讯联络比较方便,经常修建道路、拆迁障碍物时也会发现很多古代遗址,便于快速得到准确消息。在该地区正式考古之前,该地区经常会有当地人在土堆中盗掘获取贵金属拿去售卖,这一地区在地方基础设施建设时已经零散出土了一些黄金遗物,所以附近几座土丘被当地人称作为黄金之丘,由于是零散盗掘,但具体的文化层堆积和地层环境并不明朗。这些信息都被刚刚从苏联留学回来的阿富汗考古队员收集起来转告给了萨利安尼迪,因为这一时期苏联也提供了很多奖学金机会给阿富汗的青年人,他们在留学苏联学习考古之后,回国在文博部门工作,几乎都参加了这支苏联和阿富汗的联合考古队。

黄金之丘直径约为一百米,标高约为三米。在根据既往考古队的调查经验来看,在阿富汗北部地区的戈壁荒漠中,高大的土丘往往年代上比较晚近,低矮的土丘往往年代比较古老。根据苏联学者的调查意见,这处低矮的土丘城市废墟在公元前二〇〇〇年左右废弃,最早有可能与印度河文明有一定联系,特别是考虑到法国考古队发掘在阿富汗南部发掘的mundigak遗址,中心宫殿也是一个类似的神庙遗址,这些都有可能是属于印度河文明的遗址。但是该遗址公元前一〇〇〇年中期,又修建了某种宗教的神坛,由于出土的文物和遗址类型难以判断,宗教属性不明,再次被废弃后,成为了后期的墓地。

实际上早在一九六八年当时的萨利阿尼迪已经对黄金之丘进行了发掘,出土了大量的陶片,这些也是青铜时代阿富汗北部最常见的出土品。由于当时的考古分工,另外一位考古学家主要负责希腊化-贵霜时期研究,这附近还有一些贵霜时代的遗址,需要集中力量发掘。当时萨利阿尼迪又率领考古队又离开了该地,前往其他地区进行考古,他们在阿富汗北部新确认了近300处遗址。这一时期前苏联学者对阿富汗北部广阔的地区进行了详细的考察,绘制了考古遗址分布的地图,打开了这一地区历史的新一页。

所以,当1978年蒂拉丘地墓葬的黄金最初出土的文物发现时,当时的情况比较有戏剧性。萨利安尼迪并没有在考古现场,正在喀布尔开会,助手们在清理前日挖掘出的碎土时,无意中发现了一百多个金片——而在当时发掘时并未注意到浮土中有如此多的金饰品。因为这批墓葬的草草掩埋,后期由于降水渗透和地下水的侵蚀,土层中墓葬的棺木已经腐朽,墓主人的衣服饰品也会随着水土而混合在一起,形成一些土疙瘩,由于饰品体积较小最初并没有引起考古队注意,而在后期筛选浮土时,才发现有文物出土。助手紧急电话通报情况后,萨利安尼迪也决定紧急离开喀布尔会议,返回考古工地,而当时听到电话传闻的其他国家考古学家都震惊了,一百多件金片究竟是什么样的存在,大家都不敢想象,因为当时没有人会想到只会是很小的金饰品。

*

(1978年萨利阿尼迪(左二)在黄金之丘的考古现场布置发掘任务©️V.Sarianidi)

(苏联-阿富汗联合考古队I.KROUGLIKOVA和萨利阿尼迪等人联合撰写的俄法双语的三本考古报告,里面概述总结了他们在阿富汗北部的主要考古工作)

(苏联-阿富汗联合考古队I.KROUGLIKOVA和萨利阿尼迪等人联合撰写的俄法双语的三本考古报告,里面概述总结了他们在阿富汗北部的主要考古工作)

(黄金之丘1号墓的清理发掘工作©️S. Yatsenko)

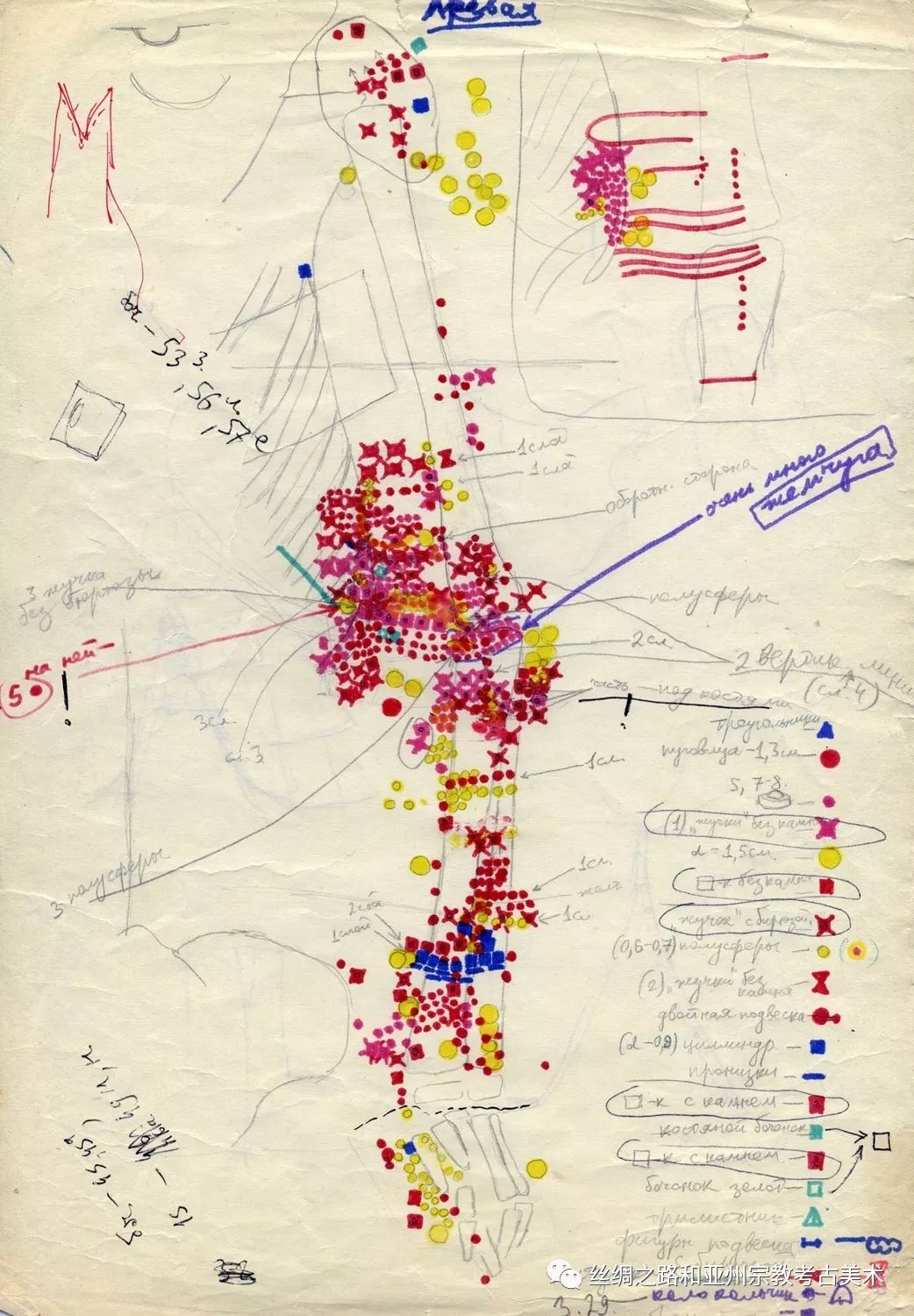

(1号墓葬的考古记录笔记©️S. Yatsenko)

由于当时节令进入严冬季节,土壤已经冰冻板结,阿富汗北部戈壁地区已经非常寒冷,夜里寒风刺骨,气温达到零下10度左右,已经不适合考古发掘。而根据苏阿两国的考古协定,每年只有三个月时间可进行考古,而且在这有限的考古时间内还要必须从事一项伊斯兰遗址的研究保护或者修复工作,这也是新成立的阿富汗考古局为了均衡境内的考古类型研究而特殊制定的政策。如果这一年考古工作无法完成,第二年再来的话,考古工地和遗址的安全是无法预料的。萨利安尼迪一方面努力向阿富汗当局进行申请,另一方面为了争取时间,他们便从城镇里的医院诊所里借来了医用手术刀、牙签等器物对这些细小的文物进行剔除清理,对文物进行分类的塑料袋也是从牙医那里借来的医药包装袋,就像是在做手术一样完成了最初的清理。

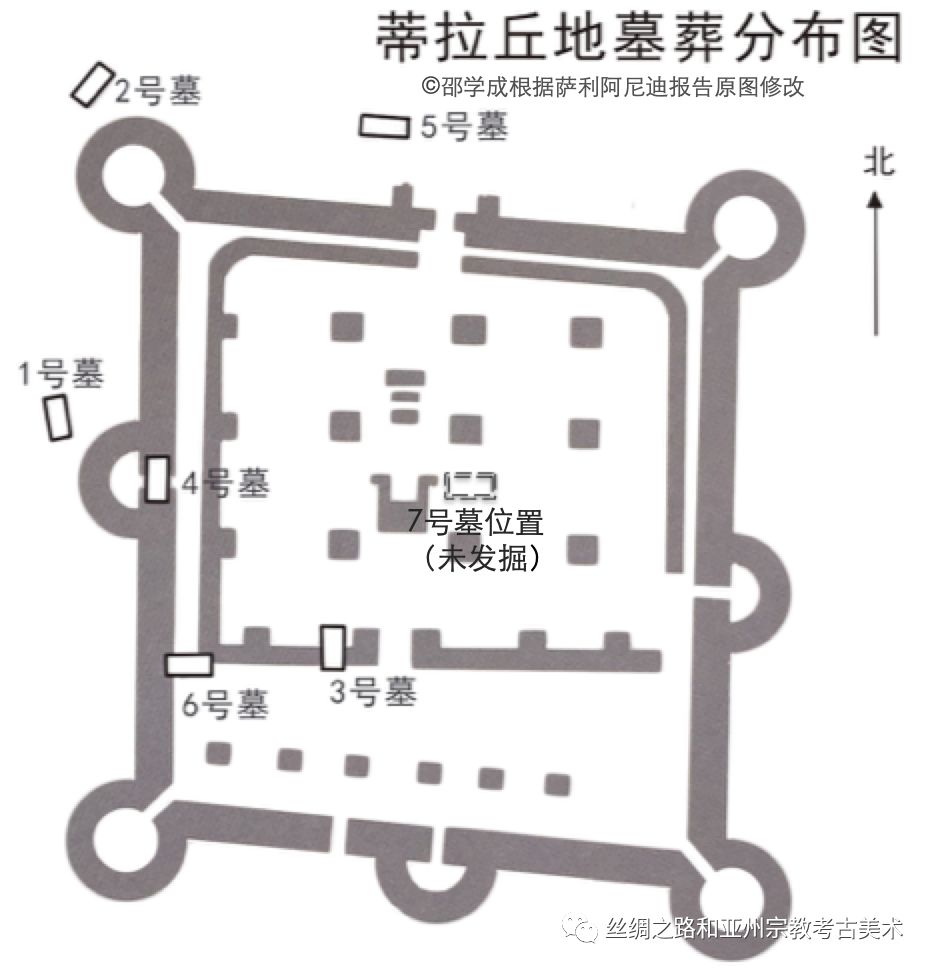

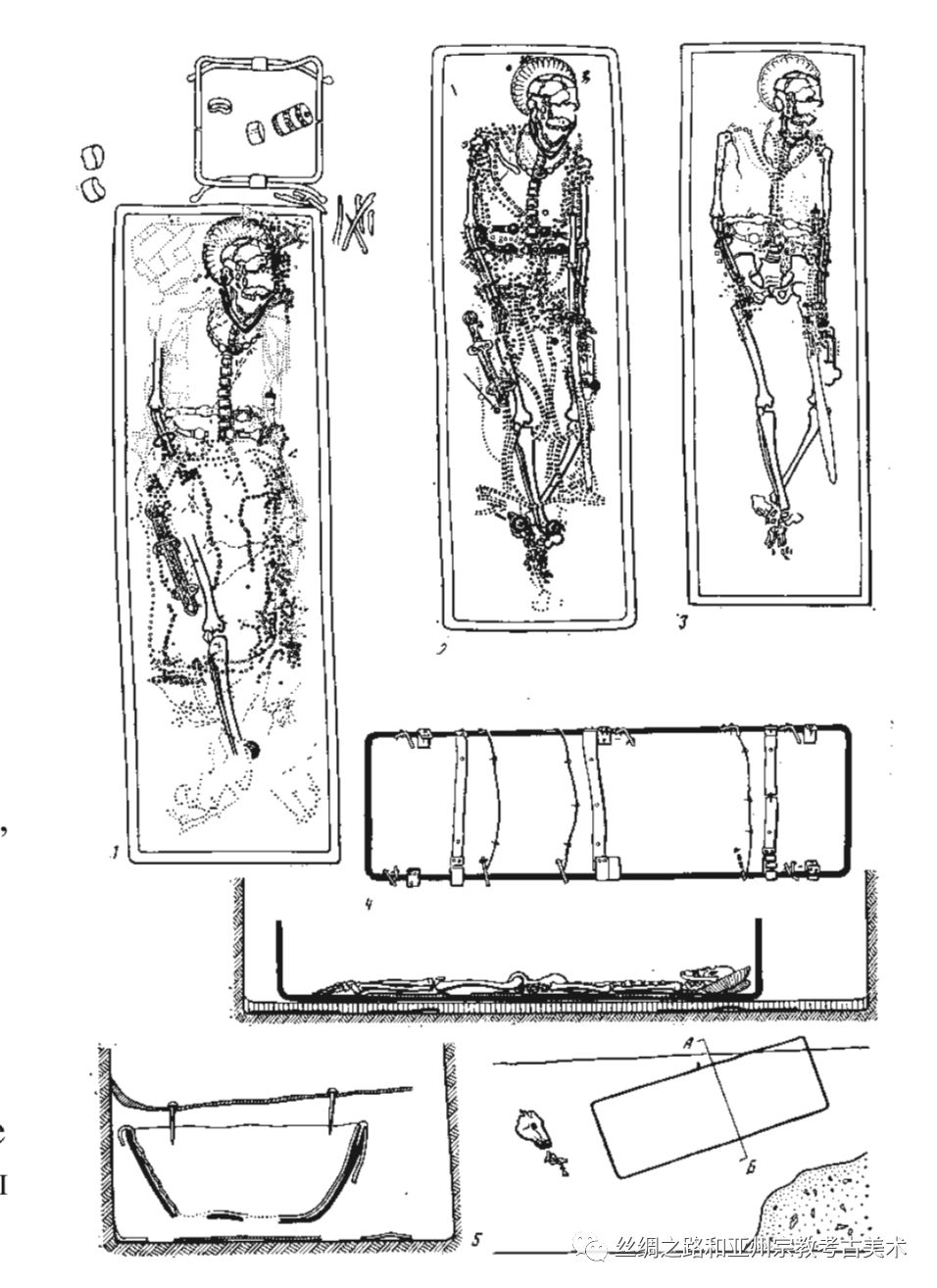

陆续发现的墓葬总共有七处,其中六座出土了珍贵的文物,另外一个破坏严重,没有进行科学整理。六座墓葬形制大体相似,墓圹是长方形的竖穴,在土墓中安置木棺,棺材都用铁钉封闭,但并没有木质或其他材质棺盖,表面用布料来遮盖,这些布料上面装饰着金银饰品,然后在上面直接进行封土掩盖。墓主人穿着的衣服材料基本为绢和棉布,装饰有很多的装身具。在2、3、6号墓里面发现了汉代的铜镜,在遗体的头下都有小型金瓶放置。4号墓地是男性墓地,在墓圹的底端,发现了马头盖骨,用马皮包裹着进行掩埋,可能举行了祭祀。这种习俗可以在匈奴和斯基泰等游牧民族的墓葬中常常发现。墓葬选址是在土丘背对当地古代城市的一面,这几座墓主人关系有推断说是一个家族的,以四号男性墓主人为中心的皇室贵族。有可能在不为人知的情况下埋入,据推测是在某种紧急的情况下一夜之间全部埋入,埋葬位置选择了背对着东边贵霜城市的隐蔽部分,避免被人察觉。更有一种推断将墓葬与之前中亚发现的神庙中的黄金窖藏组合起来进行思考,认为是一种出于宗教上的仪式,即古代的巴克特里人贵族在死后的一种习俗,将自己和财富一起视为对神殿的贡物,埋入神庙的圣地。

这个遗址出土的大部分都是黄金制品,也有一些银器和青铜器,但是土器和陶瓷几乎没有,这是非常独特的陪葬品。虽然关于这批墓葬的年代学信息并不明确,仍可通过大量文物看到丰富的信息,特别是墓葬里出土的一些金制的徽章、印章、钱币和戒指,包含很多希腊神灵的形象和铭文。特别是黄金手镯在希腊的古风时期出现过,之后就再也没有在欧洲出现,这种黄金手镯在该地区的出土说明,很有可能在该地区得到了继续的发展。但从骑海豚的丘比特扣饰上也可以看来构图已经出现了极度程式化,虽然改造了传统的希腊样式,却毫无动感可言,更多制作粗杂的金片装饰都是依靠模具压制成型,表明了希腊文化在该地区的衰退。概观出土的其他金属制品,可以从巴基斯坦的塔克西拉遗址公元一世纪安息时期的历史地层中找到比较类似风格的文物,例如罗马式象牙柄铜镜,一些人物装饰中的臂钏和颈饰等。

随葬品中出现的罗马钱币(Tiberius,公元一四至三七年)等为该处遗址出土的文物年代学下限提供了一定佐证,但是这个墓葬中没有出土任何巴克特里亚王国和贵霜王朝发行的钱币。而在出土的一枚带有双面佉卢文的金徽章,正面是象征佛陀的狮子和三宝印,而背面转动佛教法轮则是希腊的大力神赫拉克勒斯、甚至还长着尾巴,这说明佛教已经传入了该地区,不同宗教之间的美术融合开始萌动。

*

(2011年大英博物馆工作人员点交4号男性墓葬的文物)

(2011年大英博物馆工作人员点交4号男性墓葬的文物)

(4号男性墓主人的腰部位置的发掘清理现场照图片©️S. Yatsenko)

*

(2017年郭物研究员(右)和邵学成博士(左)点交4号墓葬文物)

(2017年郭物研究员(右)和邵学成博士(左)点交4号墓葬文物)

(4号男墓主人的足部位置靴扣文物和发掘清理现场照图片©️S. Yatsenko)

(1978年,4号墓男性墓主人腰部以下随葬文物的整体揭取、剔除清理工作©️V.Sarianidi)

(4号墓男性墓主人发掘复原示意图©️V.Sarianidi)

(4号墓男性墓主人发掘复原示意图©️V.Sarianidi)

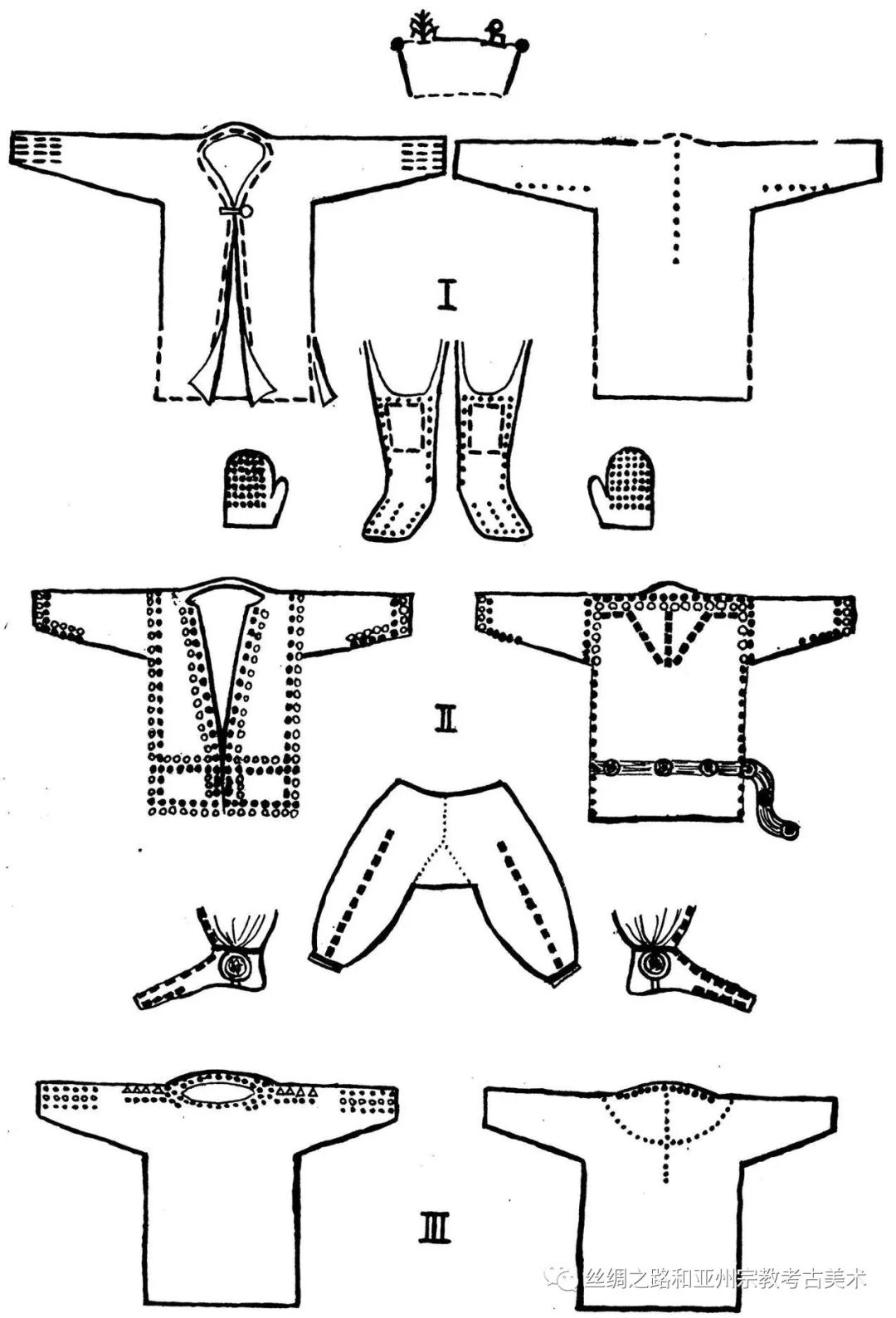

(4号墓男性墓主人衣物的想象复原和推测的身着服装示意图3种©️S. Yatsenko)

(4号墓男性墓主人(左)2号女性墓主人(中)6号女性墓主人(右)埋葬时想象复原图©️S. Yatsenko)

***

游牧民族、多元文化与东亚

***

根据中国史料的记载,西汉武帝派遣的张骞到达今天的阿姆河流域的巴克特里亚地区,寻找从中国迁走的大月氏,企图联合大月氏东西夹击匈奴。大月氏以前是生活在蒙古高原的西半部分、天山以北和阿尔泰山为核心的区域,后来因为匈奴强大,在地区间的势力范围争夺中,大月氏被迫向西方移动,撤到中亚后在希腊文化浸染的巴克特里亚地区安顿下来。张骞带来了汉王朝的强烈合作意愿,但似乎又是一厢情愿,因为在史料中的记载大月氏面对过去已经选择了遗忘,东归的意愿很模糊。

而在此地,他们渐渐成为地方的豪族霸主,以后进一步统治了兴都库什山脉南北地区,建立一个伟大的国家——贵霜王朝。但这些都是来自中国官方文献的一种充满好感和同理心的记叙,直到现在关于大月氏的人种、族群和文化属性,由于出土和积累的资料有限,很多问题仍然不明白。这批文物的出土是否与其有关联呢?在当时就吸引了很多学者关注,包括正式发掘领队萨利安尼迪也认为跟中国史料中记载的大月氏有联系,而在距离墓葬不远的位置就有另外一位苏联考古学家I.KROUGLIKOVA发掘的Dalverzin遗址,这里面出土了大量贵霜时期的建筑遗址、壁画等,据研究推断有可能是一处都城遗址。而此处黄金之丘墓葬很有可能就是反映了大月氏西迁立足之后、建立贵霜王朝之前的生活习俗和生死观念,而这批墓葬与周围的墓葬在埋葬方式上区别不大,但是随葬文物之丰富而前所未有。

一九八一年四月,阿富汗喀布尔政局动乱中,日本京都大学代表团再度因为考古合作调查的手续问题到达喀布尔,与阿富汗当局进行恳谈,也获得了查看这批文物的便利。当时这批宝藏正在喀布尔博物馆的仓库内封存,在短暂两个小时的时间里,樋口隆康和桑山正进两位东亚考古学家进行了检视判断,这批黄金装饰大部分都是半抽象的游牧民族的审美风格。同样在墓葬体现的混合文化中,中国元素占据整体文物的比例也需要认真思考,这批墓葬里有大量龙纹、熊纹和车马图元素和中国有关;另外有反映龙的崇拜事例,这在所有其他的游牧民族里面是没有的。素以手快著称的樋口隆康结合自己在日本和中国的考古调查经验,对于这批金器中浓郁的东亚元素进行了分析,写出一系列文章展开初步研究,最初的文章发表在日本的学术杂志《佛教艺术》(1981年第137号)。这些中国铜镜是否是当时汉使带来的信物或是汉朝的册封礼物我们无法考证,但也看得出来他们还要将一份牵挂带入另外的黄泉世界。

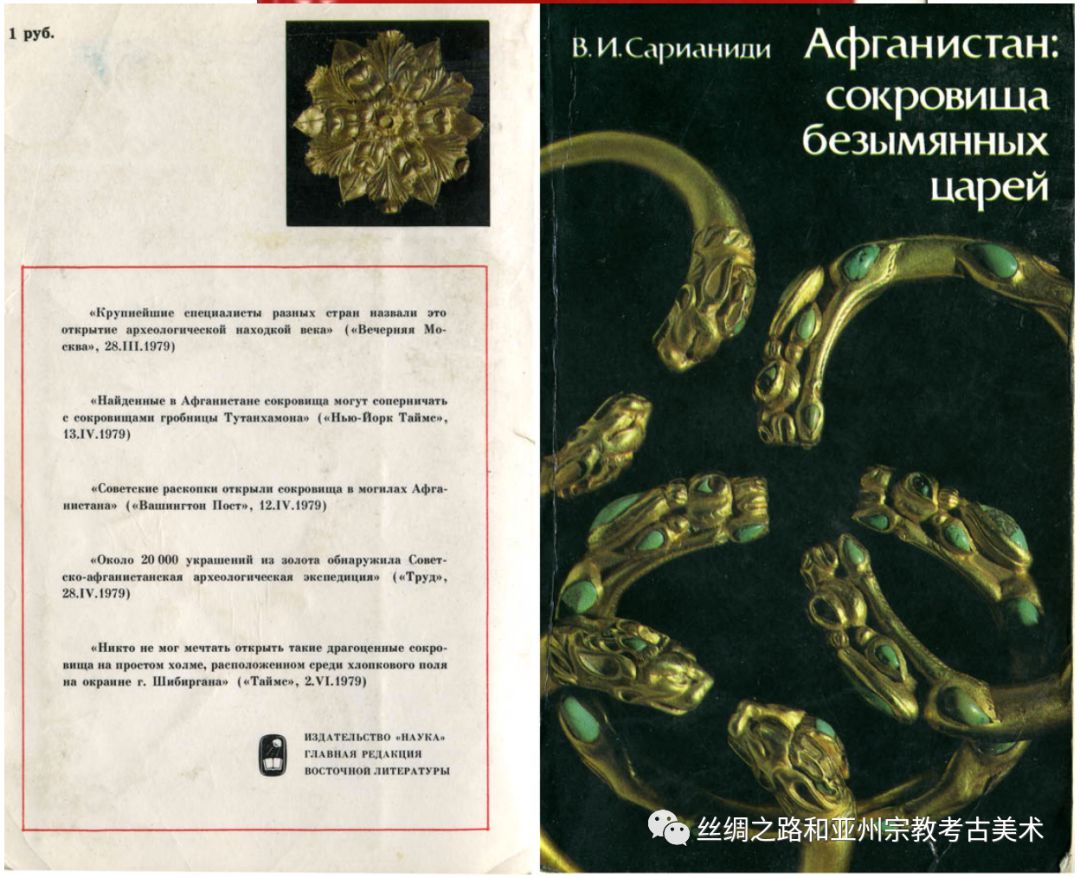

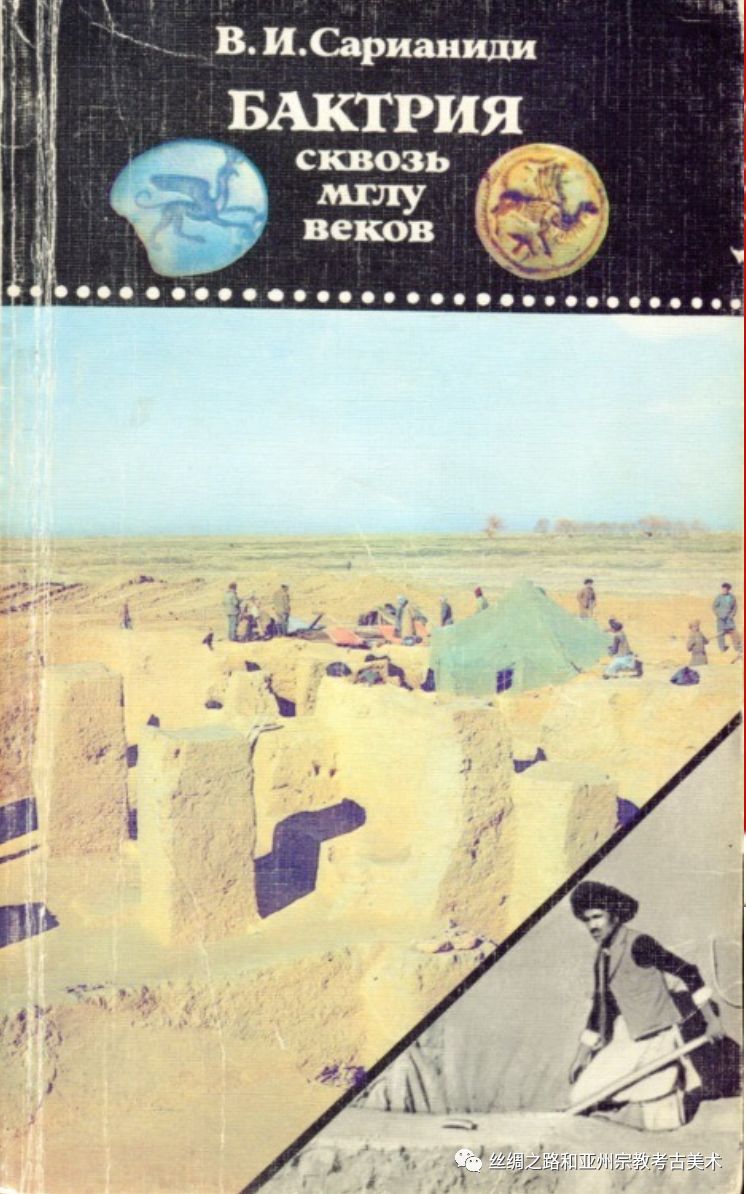

一九八二年,尽管阿富汗政局不时动荡,但首都喀布尔还是保持相对平稳的状态,萨利安尼迪甚至还能再次回到喀布尔博物馆,继续研究这批从蒂拉丘地发掘出的文物,并进行拍照,准备撰写考古报告。当时的阿富汗新生的社会主义政权还可以维持国内一些地区的相对稳定,喀布尔政权是全部倒向苏联的政策,或许此次整理也有着特殊的政治背景。文物还被包装在当时紧急采用的医药塑料袋中,都是最初从墓葬里出土的模样。这批珍宝至此隐藏起来,知道真相的少数人都守口如瓶,之后甚至有被苏联考古队全部带走的传闻。之后,萨利安尼迪在一九八三年出版了《阿富汗:无名王侯的宝藏》“ Afghanistan: SokrovishchaBezymyannykh Tsarej, Moskwa ”。一九八五年出版《巴克特里亚的黄金宝藏》Zoloto Baktri(Albom).Leningread,一九八九年又出版比较正式的报告《蒂拉丘地的神庙和墓葬群》“Khram I Nekropoli. Tillya Tepe. Moskwa”。

尽管这批黄金宝藏在当时已经被学者们熟知是贵霜早期的遗物,但是仍然被官方奇怪地称为“巴克特里亚时代的黄金宝藏”。萨利安尼迪一九八五年在他提出的游牧民族迈向贵霜时期的墓葬观点,直到目前为止才渐渐被更多人接受。蒂拉丘地的墓葬掩埋时比较匆忙,发掘时属于抢救性紧急考古,整理文物时阿富汗局势动荡,时间也很紧张,一切都是匆匆地进行,这样就留下很多疑团和研究难点,等待学人们不断地去解释、去探索也许不可能还原的真相。或许人文研究意义就在于此,不断地接近、追索、探究的过程,远比事实结果更为重要。

*

(1981年萨利阿尼迪在整理发掘资料©️V.Sarianidi)

(萨利阿尼迪出版的部分俄语黄金之丘的考古报告)

(2000年萨利安尼迪从土库曼总统手里获得了土库曼公民护照,宣布正式移籍土库曼斯坦©️V.Sarianidi)

(2000年萨利安尼迪从土库曼总统手里获得了土库曼公民护照,宣布正式移籍土库曼斯坦©️V.Sarianidi)

(2006年法国吉美博物馆阿富汗黄金展览开幕式,萨利阿尼迪站在自己当年考古图片展板前©️V.Sarianidi)

(2006年法国吉美博物馆阿富汗黄金展览开幕式,萨利阿尼迪站在自己当年考古图片展板前©️V.Sarianidi)

(2009年萨利阿尼迪获得阿富汗政府颁发的勋章©️N.Dubova)

(后记,2019年也是阿富汗建国100周年、也是苏联入侵阿富汗30周年。 同样,2019年9月23日是中亚学者萨利阿尼迪诞辰90周年的纪念日,这两年我们很多人看到了在国内巡展的阿富汗黄金展览,知道了他发掘黄金之丘的故事,他在阿富汗工作了12年,发掘了一大批从新石器到贵霜时期的文明遗址,他是考古学家、历史学家,一生致力于寻找和重现中亚古代的文明世界,我在学习熟悉中亚考古艺术史时,他曾深刻的影响了我,谨以此文表示对他的怀念感谢。在写作该文时读书杂志编辑卫纯老师的指导,感谢N.Dubova、Julio C. Sarmiento Bendezu、社科院考古所郭物研究员、文臻博士提出意见,特此感谢。)