深度阅读

李新伟:良渚文化“神人兽面”图像的内涵及演变

摘要: 一 良渚文化反山墓地M12:98玉琮上精雕细刻的羽冠方面人和环眼獠牙兽合体的图像通常被称作“神人兽面”图像。良渚遗址群范围内的最高等级玉器上常见这样的完整图像,被称作良渚文化的“神徽” 。“神人”和“兽面”还以同样复杂或简化、变体的形式,合体或单独出现在各式玉器上,是良渚文化玉器纹饰的主题。对于“神人”,有“太阳神” 和“神祖” 等说 ...

一

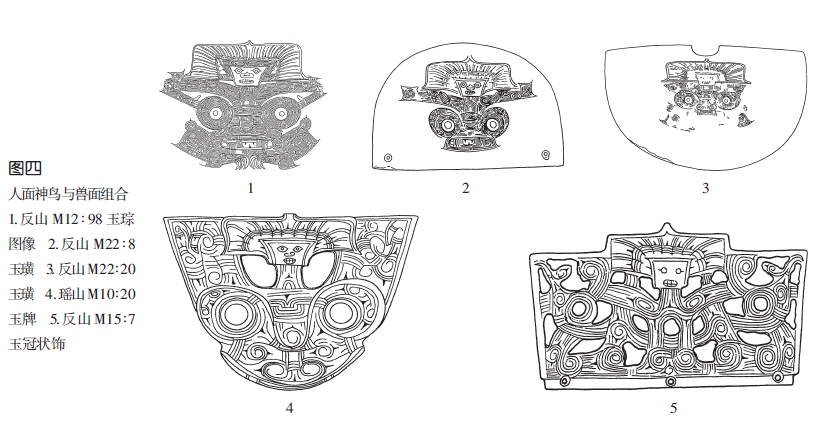

良渚文化反山墓地M12:98玉琮上精雕细刻的羽冠方面人和环眼獠牙兽合体的图像通常被称作“神人兽面”图像。良渚遗址群范围内的最高等级玉器上常见这样的完整图像,被称作良渚文化的“神徽” 。“神人”和“兽面”还以同样复杂或简化、变体的形式,合体或单独出现在各式玉器上,是良渚文化玉器纹饰的主题。对于“神人”,有“太阳神” 和“神祖” 等说,对于“神兽”是何种动物,有“龙凤复合” 、猪龙及饕餮 等说。对于二者的关系,多认为神人是做法的巫师,也是良渚社会的统治者,骑在神兽上在其帮助下沟通天地 。

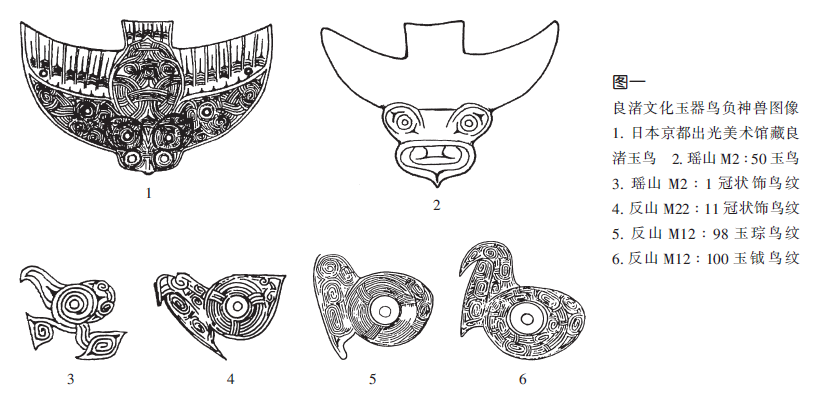

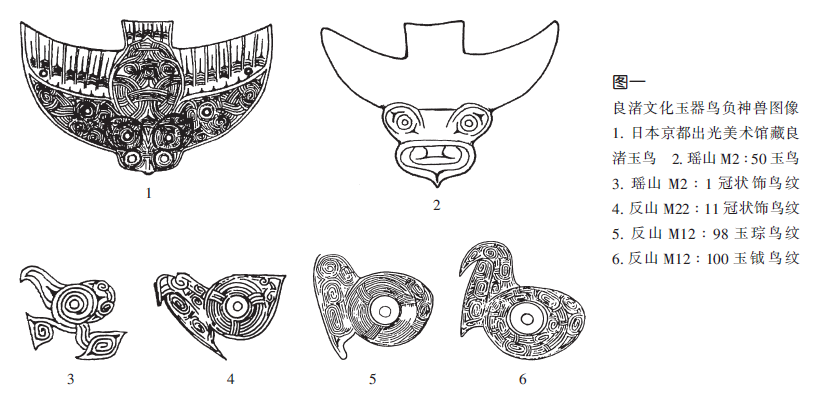

尤仁德在1996年提出了颇有启发的观点 。他对日本出光美术馆藏良渚文化刻纹玉鸟进行了透彻解读(图一:1),提出鸟颈部的一双巨目正是“兽面”之目,因此,此件器物表现的是鸟与兽的“合体”,鸟为雒,兽为虎。他列举了“鸟兽合体”的不同表现方式,包括:

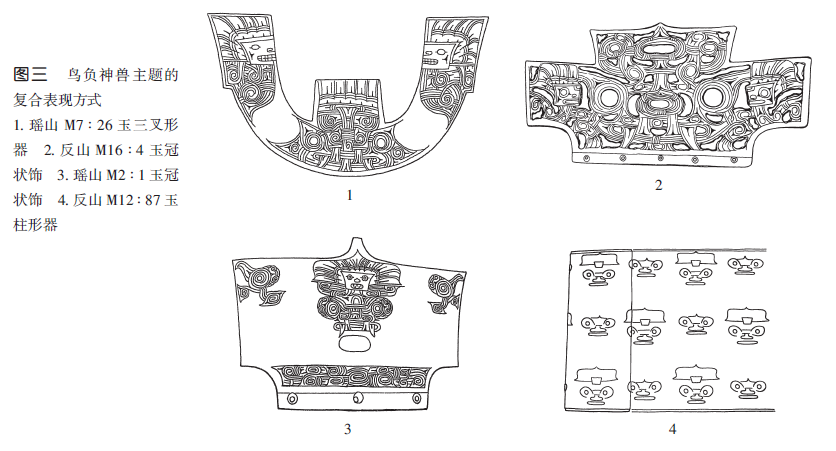

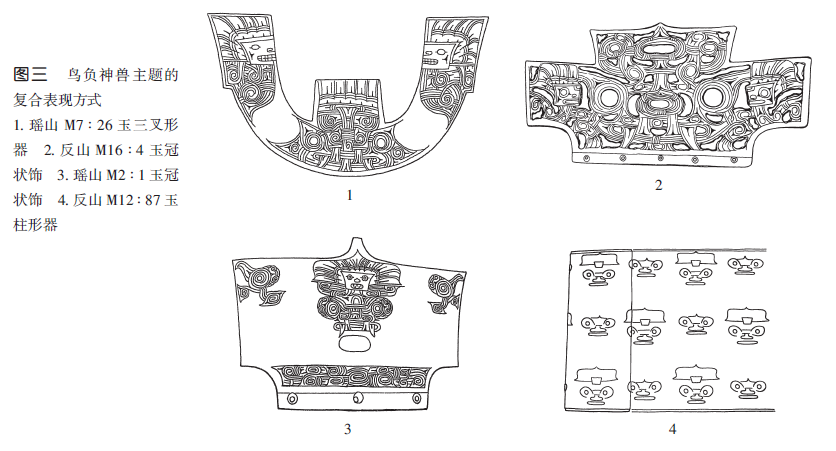

第一,瑶山玉鸟M2:50是同样的写实飞鸟颈部加兽目的方式(图一:2),只是比较简化 。第二,在本身就如飞鸟之形的三叉形器上刻画相关图像。瑶山M10:16三叉形器上图像填满器身,下部为獠牙兽面,三叉为鸟羽纹,代表飞鸟的双翼和尾部(图二:1)。瑶山M7:26是下部和中间的短叉上刻兽面,两长叉上部刻羽冠神人的半面像(图三:1)。

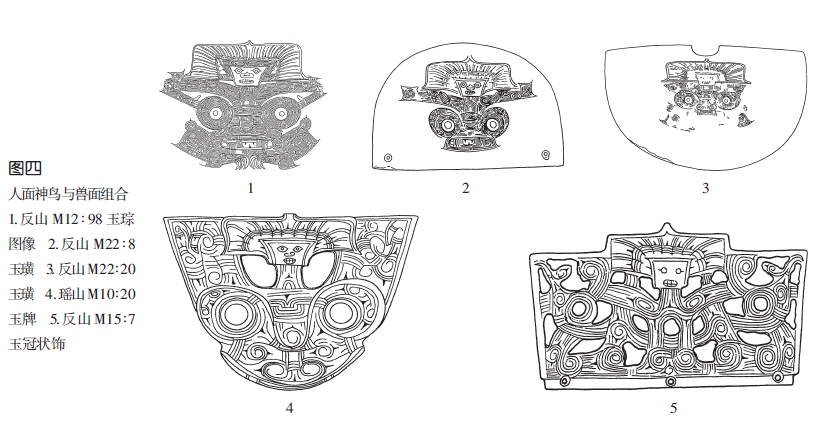

第三,中间为兽面、两侧有飞鸟的图像组合。包括反山M14:135三叉形器、反山M23:67玉璜 和瑶山M2:1冠状饰(图三:3)。虽然鸟、兽是分开的,但同样是表现合体。瑶山M2:1两侧的鸟是全身像,以兽目为身体,下为“趾蹼”,其余两件以“鸟首”代替全鸟。第四,反山M12:98玉琮上面最完整的神人兽面图像也是鸟兽合体(图四:1),并由此引出另一个重要推测:方面“神人”是“人和雒结合体”,证据包括神人的“介”字形羽冠“实即雒双翼及尾的组合”,肘部凸起的纹饰和瑶山M2:1两侧鸟纹下部的“趾蹼”纹相同。本文拟在尤文的基础上提出对“神人兽面”图像的新解读,要点有二:一是所谓“鸟兽合体”图像表现的是神鸟驮负神兽,并非二者合体,獠牙神兽为天极之神的动物形象;二是“神人”确实是人和鸟的结合体,但更准确地说,是巫师(应该也是统治者)在萨满仪式中与神鸟沟通结合,成为“人面神鸟”,获得并发挥驮负天极神兽、维护天体正常运转的能力。文章将分析尤文未及讨论的良渚各类刻画图像的细节以论证上述观点,更全面地对神鸟驮负神兽主题的不同表现方式进行解读;并将对良渚文化之前的高庙、河姆渡、凌家滩和崧泽诸文化及之后的龙山和后石家河文化的相关图像进行讨论,追寻演变之迹,探讨其内涵。写实的飞鸟背驮兽面或兽目是此主题最直观、也最确凿的表现,出光美术馆藏品是最具细节的作品,瑶山M2:50则大为简化。经常出现在主体图像两侧的飞鸟图像均以兽目为鸟身,代表驮在鸟背的兽面,可视为写实鸟负神兽图像的简化侧视图(图一:3-6)。瑶山M2:1冠状饰飞鸟身下的两朵卷云纹更像是双翼而非“趾蹼”,其他标本头侧的卷云纹组成的图像表现的是右翼。本身即如飞鸟之形的三叉形器是飞鸟与兽面组合的理想载体,瑶山M10:6、M9:2和M3:3是其代表(图二:1-3)。三叉末端刻画羽毛,较短的中叉表现鸟尾,较长的两侧表现双翼;主体部分刻画獠牙兽面,常以浅浮雕的形式表现,凸出于周围的地纹,意在区分鸟体和驮在鸟背上的兽面。瑶山M11:86(图二:4)冠状饰顶部中间略低,为“介”字形,表现鸟首,两侧略高,表现双翼,兽面似在鸟的胸部。反山M12:85等多件半圆形饰上的兽面为浅浮雕(图二:5),双目又如鸟翼,中间的“介”字表现鸟首,应该是刻意的设计,表现飞鸟将兽面驮在背上或胸前。瑶山M11:64柱形器的兽面鼻梁上有一束羽毛,应是鸟托兽面的另一种简化表现方式(图二:6)。最完整的此类图像当属反山M12:98玉琮等高等级器物上的“神徽”(图四:1)。兽面多以浅浮雕的形式凸出于地纹,标明其独立性,正如最初的发掘简报所言,此凸出神面以外的其余部分,包括下面盘踞式的腿部和三趾爪都属于“神人”。此“神人”的鸟类特征有三:一是“介”字形羽冠,是鸟首的重要标志;二是双臂回折如双翼,肘部外各有一朵卷云纹,与瑶山M2:1飞鸟(图一:3)的翼部相同,屈蹲双腿的膝盖和小腿中部有同样的卷云纹;三是三趾鸟爪。反山M22:8璜图像的长条形双翼明显由双臂转化而来(图四:2),省略了下面的腿和爪,更具飞翔之态。该墓葬另一件器物M22:20璜图像中(图四:3),“神人”回折的双臂被已呈现为双翼形,末端有卷云纹,表面其鸟的属性。瑶山M10:20玉牌利用器物本身的形状,形象地表现了羽冠人面神鸟张开两翼携神兽飞升的情景(图四:4)。反山M15:7镂空冠状饰同样为羽冠人面和兽面的组合,省略下部,极尽变幻飞腾之态(图四:5)。

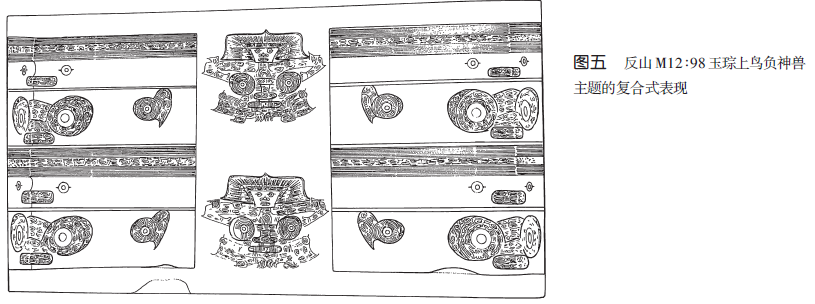

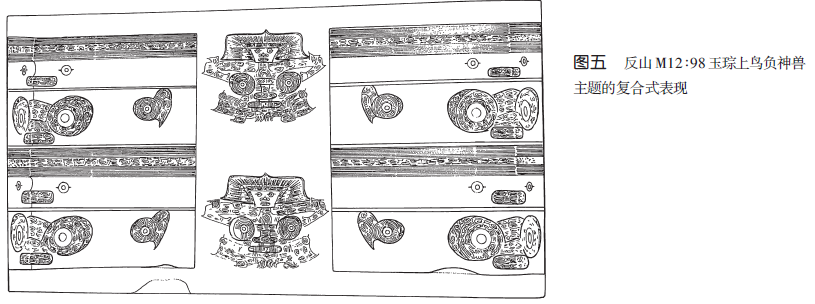

玉琮转角部分上为神面、下为兽面的图像是此组合的另一种表现形式。最复杂的复合式渲染当属反山M12:98“琮王”上的图像组合:转角处为两组上下排列的人面神鸟和兽面;每个兽面的两侧各有一只以兽目为身的飞鸟,表现主体图像的侧视;四面的射部各有两个完整的人面神鸟负兽图,造成很强的视觉冲击力(图五)。主体图像和侧面展示相结合,是自半坡类型彩陶就存在的以平面展示三维的方式 。

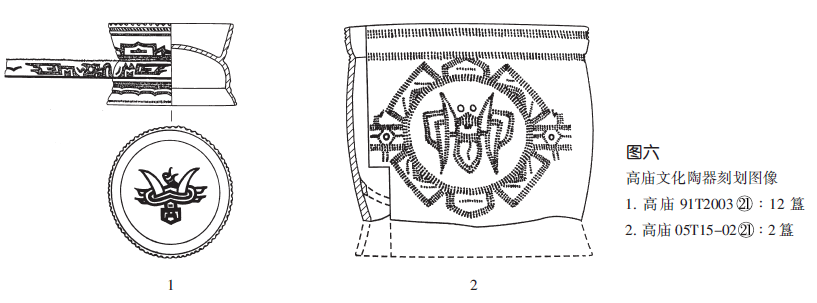

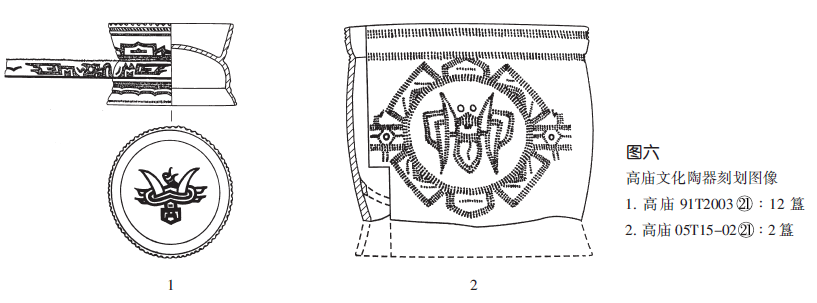

瑶山M2:1冠状饰主体图像为省略了腿部的展翅羽冠人面神鸟和獠牙神面,两侧各有一只振翅飞鸟,以兽面之目为身体,为主题图像的简化侧视图(图三:3)。瑶山M7:26三叉形器上,中间短叉下为兽面,上以羽毛和类似双目的旋涡纹表现鸟身,左右两长叉如双有翼,各有半边羽冠人面和卷云纹等。整体如飞鸟驮负神兽,两侧的半边人面可视为对神鸟的侧面的、拟人化的表现(图三:1)。反山M16:4镂空冠状饰造型如展翅飞鸟,上缘中部凸起如“介”字,内刻扁圆形鸟首和尖喙,其下为兽面,整体如飞鸟将神兽驮在胸部;左右两端各有半边羽冠人面,也是对主体图像中神鸟的侧面展示,增强变幻灵异的效果(图三:2)。反山M12:87柱形器上共刻画了12个图像,6个为羽冠人面部和兽面的组合,6个为将羽冠人面省略为兽面上的“介”字形线条的图像。两种图像均有神鸟驮神兽飞翔之态,交错排成4列,每列3个,造成起伏变幻的视觉效果(图三:4)。综上所述,良渚文化玉器图像的核心主题是神鸟托负神兽,巫师(应该也是统治者)在萨满状态下与神鸟沟通结合,成为“人面神鸟”,获得托负神兽的能力。良渚文化玉器图像系统里各种或繁、或简、或变体的图像,依据此都可以得到较合理的解释。对这一主题起源的追溯,可以探明其内涵,也会增强上述推测的可靠性。长江中游距今7000多年的高庙文化精致陶器上的图像表现了最早的飞鸟和獠牙神兽主题 。高庙遗址91T2003㉑:12簋底中心为简化的兽面,只有阔口和两枚向上的獠牙。獠牙之间有鸟首,作仰天鸣叫之状,阔口之下有一物下垂如鸟尾,两侧伸出羽翼,整体恰似神鸟将兽面驮负在胸前。器身倒置,腹部图像为展开双翼的飞鸟,强化了鸟护神兽主题(图六:1)。

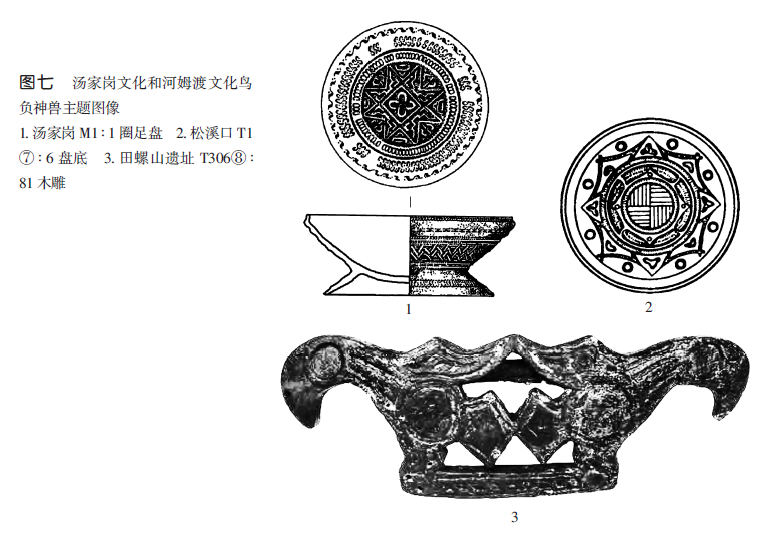

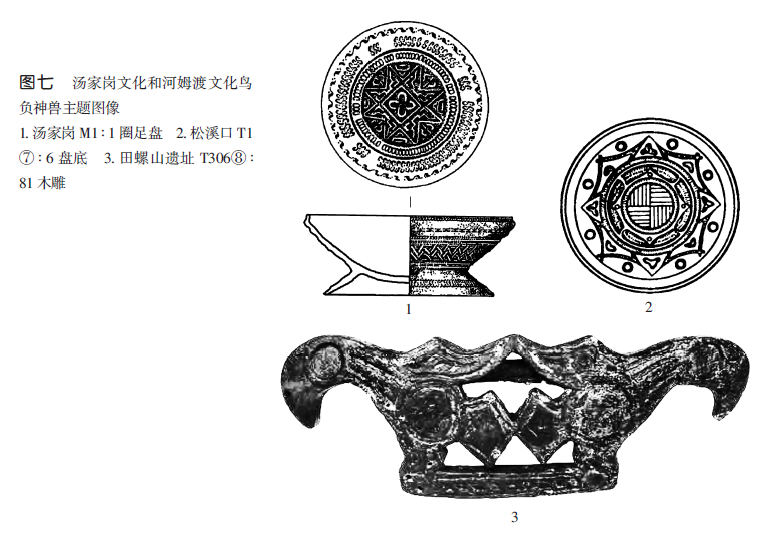

高庙遗址一件簋的器身上,图像中心位置为扁长的阔口和上下四颗獠牙代表的兽面,上部有两只小眼睛,应为鸟眼,有一物下垂如鸟尾,整体也是表现鸟负神兽的正面形象。兽面外有圆圈,圈外以不同图形分出八方,左右两方是两个鸟首,进一步表现鸟对中心神兽的维护(图六:2)。此图像透露了一个重要信息:獠牙神兽位居圆形的中心,也是八方的中心。笔者曾提出八角星纹经常出现在豆盘等圆形器物的中心,还出现在纺轮这样的可以转动的圆形器物上,应该是日月星辰围绕其转动的天极的标志 ;又指出高庙陶器刻画图像表明,在当时的原始宇宙观和相关神话中,天极由天极之神控制,其动物形象为獠牙神兽,神鸟和神兽的伴出,表明此天极之神要得神鸟的协助,才能发挥其能力 。距今7000至6000年,长江中游的汤家岗文化陶器图像继续表达同样的主题。汤家岗遗址M1:1盘底脸外缘有三重圆圈,内圈有天极的几何表现方式八角星纹,其中心为一正方形,内有纽结纹。内圈和中圈之间为七组椭圆形点,中圈和外圈之间为六组S形纹,表现出颇为复杂的与天极有关的知识(图七:1)。

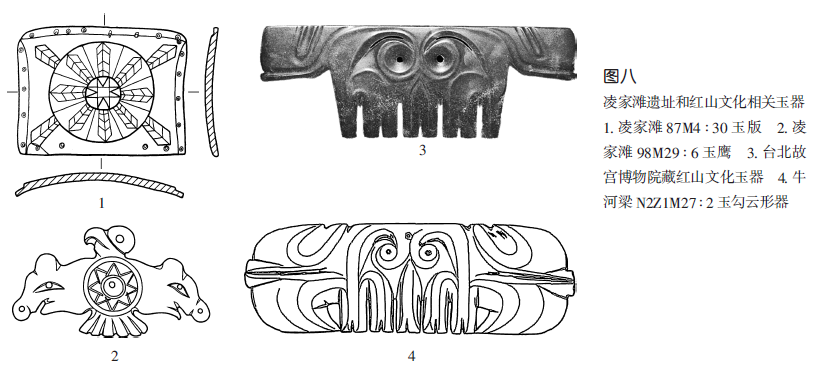

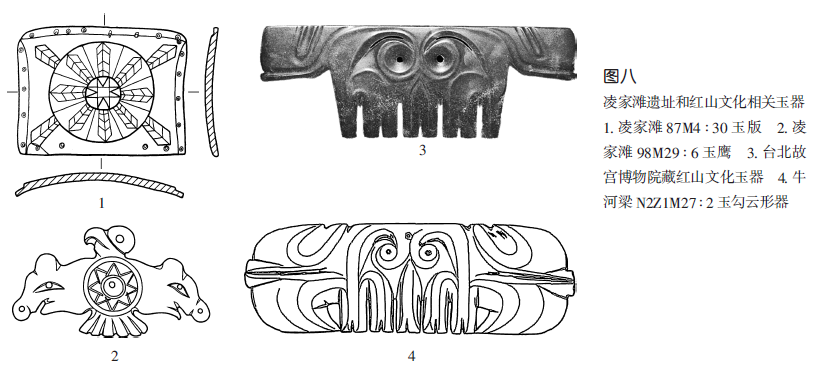

松溪口遗址T1⑦:6盘底中心圆圈内为平行横线和平行竖线交错形成的席纹,为天极的另一种典型表现方式。最外圈为八个连弧和四个尖角组成的图案,每个连弧凹处都有一小圆圈,整体观之,两连弧交接点的凸起和两侧的圆圈如同鸟面,可能是有意的设计,表现神鸟对天极的围护(图七:2) 。同样的观念已经传播到长江下游地区。河姆渡文化田螺山遗址T306⑧:81木雕中,两只尾部相对的鸟的翅膀对接成“介”字形,鸟身如兽面双目,曲折的双腿和不规则四边形的尾部相交的形态,形成兽面的口齿。正视的兽面和侧视神鸟巧妙地结合在一起,表现的正是双鸟维护天极神兽的主题 (图七:3)。距今6000至5300年,中国史前时代进入灿烂的转折期,各地区普遍出现跨越式的社会发展 ,天极观念、神鸟对天极的维护以及巫在萨满状态下与神鸟间的转化成为当时得到发展和完善的萨满式宗教的重要内容,并被以玉料这一最珍贵的材质表现出来。凌家滩87M4:10玉版如同此宇宙观的图解:两重圆圈和侧视微弧的形状表示天穹,长方形外轮廓表示大地,中心的八角星纹代表天极,中心圆圈和外层圆圈间的八条“圭形纹饰”如同连接两重天的绳索,同时表现八方,天穹外层伸出的四支“圭形纹饰”指向东北、东南、西南和西北,应是维系天地的四维(图八:1)。凌家滩98M29:6胸佩八角星纹、双翼为猪首的玉鹰则表现了神鸟对天极的维护(图八:2) 。

笔者对红山文化相关玉器的新解读确认了相同的神鸟维护天极神兽主题 。台北故宫博物馆收藏的1件红山文化玉器品做飞鸟展翼之形,中间为一双兽目,面部刻有两颗外勾的下颌獠牙(图八:3),表现了与凌家滩玉鹰和高庙图像相同的主题 。牛河梁第二地点墓葬N2Z1M27:2“勾云形器”与此非常相似 ,中心为兽目,目下也有外勾下颌獠牙;器物两侧部分,上为展开的鸟双翼,下部或为兽面粗大内勾的上颌獠牙(图八:4)。良渚文化的主要前身崧泽文化中未见相关主题玉器,但表现神鸟维护天极的陶器图像颇为丰富 。嘉兴博物馆藏陶鸟背部有分成两部分的环结纹,是对天极的表现形式之一,整个器物想象地表现了神鸟托负天极主题(图九:1) 。江苏昆山赵陵山M51-1:9钵形器底部表现天极的图案颇为复杂,右上角伸出的尖喙的图形颇似鸟首(图九:2) 。

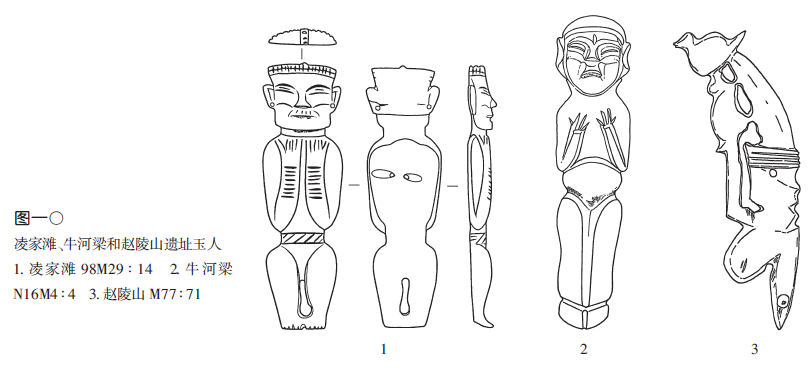

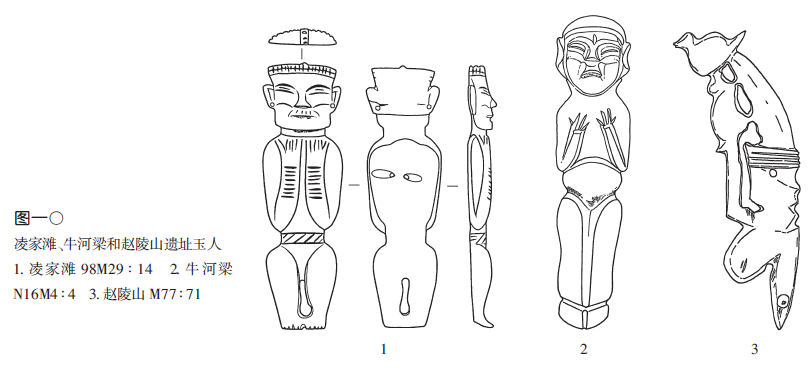

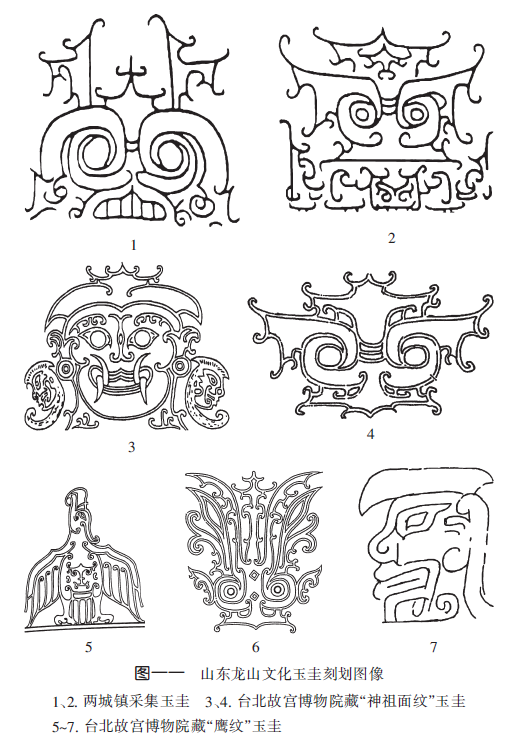

凌家滩墓葬中发现姿态相同的6件玉人,均有“介”字冠,双臂回收,双手直立于颌下,双腿微屈(图一〇:1)。红山文化牛河梁遗址N16M4:4 玉人与之酷似(图一〇:2)。笔者曾提出这样的玉人表现的是巫师在萨满状态下如昆虫般蜕变和羽化,转化为神鸟的形象 。良渚文化早期的赵陵山M77:71为人、兽、鸟合体玉器,戴冠方面之人与凌家滩玉人相似,呈屈蹲之姿,手上托起一小兽,兽上一鸟,鸟后部有弧形物与人头顶连接,表现了同样的人与鸟之贯通和转化的萨满状态(图一〇:3)。

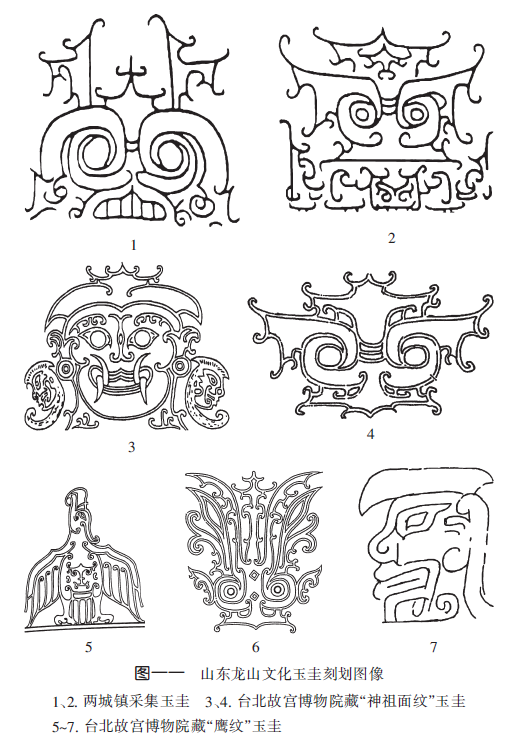

可见,在高庙文化时期,已经形成了下述与天极崇拜相关的原始宗教观念:第一,天极为天体的核心枢纽,由天极之神控制;第二,天极之神会呈现獠牙神兽的动物形象,也可以用八角星纹等几何形象代表;第三,天极的稳定和天体的运转需要神鸟的维护。距今6000至5300期间,随着各地区史前社会的发展,此原始宗教得到发展,形成了神巫(也是社会领导者)在萨满状态下可以转化为神鸟,维护天极运转和宇宙秩序的观念。红山社会和凌家滩社会以玉器对这样的宗教进行物化,使之成为社会上层获得和维护权力的重要手段。良渚文化无疑“熔合”了红山和凌家滩社会的政治实践成果 ,创立了更加系统化的宗教信仰体系 。因此,神鸟驮负神兽主题被以空前繁缛又规范的形式表达在精致的玉器和象牙器等高等级物品上,人面神鸟和兽面的组合成为“神徽”,在整个良渚文化区广大的范围内发挥宣示统治者的宗教权力的作用 。良渚社会的统治者以此完成了对与神鸟转化和维护天极的能力的独占,成为其创建达到早期国家程度的政治组织的有力依托。距今4300年前后良渚社会的崩溃如一石激起千层浪,开启了其后约500年的中国早期王朝形成的有力程序 。良渚文化影响的一个重要表现是琮 和璧的扩散 ,但神鸟维护神兽主题的流传和发展尤其引人注目,也是上述对良渚玉器图像解读的有力佐证。海岱地区的龙山文化中,日照两城镇采集玉圭两面的底部均刻画鸟负兽面之像 。一面为旋目露齿兽面,头上为顶有三叉的“介”字鸟头、其两侧为上扬的双翼,兽嘴两侧为其三趾爪,整体为神鸟将兽面驮在胸部(图一一:1)。另一面的上部为类似的神鸟驮兽面图像,鸟翼平张;兽面只有双目,下有简化的鸟爪。横线之下的部分似为由两只回首之鸟夹护的兽面(图一一:2)。

台北故宫博物院藏玉圭2件都应出自山东 。其中“鹰纹圭”一面为写实的如鹰的神鸟,脑后有末端勾起的一缕羽毛,腹部驮兽面(图一一:5)。另一面神鸟的上有绚丽双翼和长尾,下为“介”字线条表现鸟头,其上为旋目兽面,表现的是神鸟背负神兽(图一一:6)。圭的一个侧面有头如鸡冠、脑后披发如神鹰脑后羽毛的人头像,表现的应为处于与神鹰转化状态的神巫(图一一:7)。“神祖面纹圭”一面的图像与两城镇圭背面上部图像相似(图一一:4)。另一面,主体图像为拟人化兽面,口中露出四枚獠牙,面型和其他器官如人;头上如冠的部分如同有“介”字形头的展翅飞鸟,颌下颈部有一对三趾鸟爪,整体上表现了神鸟驮负兽面的状态。拟人兽面两侧,各有一头像,顶发如鸡冠,脑后披下一缕末端勾起的长发,与前述“鹰纹圭”侧面图像一样,为处于与神鸟转化状态的神巫形象(图一一:3)。天极神兽的拟人化和神巫退居次要位置是引人注目的新现象,暗示宗教观念的变化。江汉地区后石家河文化以小型玉雕像表达了同样主题。石家河遗址谭家岭地点瓮棺W9中的W9:50透雕玉饰与两城镇玉圭背面图像上部(图一一:2)几乎相同(图一二:1) 。肖家屋脊瓮棺W6出土的W6:32獠牙兽面玉雕则与台北故宫博物院藏“神祖面纹圭”刻画的獠牙兽面(图一一:3)非常相似,双耳上面各有一只回首之鸟,正对应刻画兽面两侧的鸟状人头像(图一二:3)。谭家岭W8:13玉饰下部为“介”字冠环目兽面,上为对峙的双鹰。双鹰姿态奇特,站立如人,可能是神巫与鸟合体的表现(图一二:2)。

神巫与鸟的转化是后石家河文化玉器的重要主题。肖家屋脊瓮棺W6:17弧形玉人头像,两面均雕出披发侧面人像,为尖顶发型,脑后一缕上有弯钩的披发,是神鸟的拟人化表现(图一二:5)。谭家岭W9:2玉连体双人头像,均面向外,顶发为倒梯形,脑后一缕披发,末端起勾(图一二:4)。巴黎塞尔努斯奇博物馆藏有1件此类披发人的侧面全身像(图一二:6),应属后石家河文化时期。顶发如鸡冠,以线条刻划出发丝,脑后披发末端起勾,屈蹲叉腰,姿态与前述赵陵山玉人颇相似(图一〇:3) 。安大略皇家博物馆藏人像与此酷似,虽然时代可能较晚,但明显内涵相同(图一二:7) ,臂部已经蜕变为鸟翅形,足证这样的姿态是人与神鸟沟通转化的特定姿态,可证上文对各时期玉人的推测。上述对“神人兽面”图像的解读提示我们,良渚早期国家解体后,并非如同一个误入过分崇尚宗教迷途的失败者黯然退出“最初的中国”的文明化进程,而是对各地区产生了深刻影响,成为启动早期王朝形成程序的强劲动力。(作者:李新伟 中国社会科学院考古研究所;原文刊于《文物》2021年第6期;此处省略注释,完整版请点击左下方“阅读原文”)