书籍资料库

碳、氮稳定同位素所见新疆喀拉苏墓地的葬马习俗

来源:《西域研究》2017年第4期

碳、氮稳定同位素所见

新疆喀拉苏墓地的葬马习俗[1]

陈相龙 于建军 尤悦

本文通过对新疆哈巴河县喀拉苏墓地出土人与动物骨骼进行碳、氮稳定同位素检测,分析了喀拉苏先民的生业经济状况,并在复原家马饲养方式基础上结合性别、年龄及其病理现象等研究结果,集中讨论了早期铁器时代墓葬M15殉马牺牲所反映的文化内涵。作者认为:喀拉苏先民是以草原畜牧经济为主要生计的人群,其食物以羊等畜产品为主,同时也消费了一些粟类谷物。在动物饲养方面,羊以放养为主,而苜蓿则可能已经被喀拉苏墓地先民用于马的饲养。与其他墓葬相比,M15殉马牺牲的食物来源更为多元化,这种现象所反映的埋葬习俗和文化内涵还需要进一步的研究。

马的驯化与骑马术的出现拓展了草原人群对自然资源的控制范围,极大地提高了人群的移动速度,[2]从而刺激了草原地区畜牧经济的发展,促进了地区间文化的交流与沟通。[3]作为欧亚草原史前时代最为重要的家畜,马不仅在畜牧生产、采集狩猎、族群迁徙及战争等社会活动中发挥重要作用,而且还被许多人群作为殉牲用于陪葬。根据目前的资料,在公元前5000年前的东欧喀尔巴阡山以东的第聂伯河—亚述海地区与伏尔加河—高加索山地区,许多与牛羊畜牧活动有关的新石器时代晚期村落遗址中便出土了大量的马骨。[4]萨马拉地区新石器时代晚期至铜石并用时代许多遗址墓葬出土有马骨,[5]而且还出现了以马为主题的骨质雕刻艺术品。[6]博泰文化时期(公元前3500~前3000年),随着家马驯化的完成以及早期骑乘技术的出现,乌拉尔山东部草原居址与墓葬中出土马骨的数量逐渐增多。[7]

新塔什塔文化时期(Sintashitaculture,公元前2100~前1800年)开始,用马随葬的现象呈现出增多的趋势,一些高规格的武士墓中除了武器、战车外还出现了整匹马随葬的现象。[8]进入公元前一千纪之后,斯基泰文化逐渐兴起并在欧亚草原大肆扩张。此时,马不但在斯基泰人的扩张与战争中发挥着极其重要的角色,而且还被大量埋入斯基泰贵族墓葬中作为殉牲。斯基泰文化衰落之后,这一习俗又在巴泽雷克文化等考古学文化中出现。[9]

根据目前的考古资料,欧亚草原东部的萨彦—阿尔泰地区是青铜时代以来用马牲殉葬重要的流行区域之一。尤其是阿尔泰山北麓巴泽雷克墓冢的发现,集中呈现了公元前一千纪后半叶马牲在欧亚草原东部贵族阶层丧葬活动中的仪式性作用。[10]对于该时期贵族墓葬中数量众多的殉葬马牲的仪式化内涵,学术界曾有两种意见。其一,认为它们应当是周边人群或部落的供奉,以表达对作为贵族首领的墓主人及其所属群体的忠诚。[11]其二,认为这些马为墓主人生前所有,不同特色的装束和马具代表了不同的含义。[12]因此,这些殉牲所赋予的意义和内涵,也成为欧亚草原考古学研究的重要议题,并从殉葬形式以及马具、饰品等附属遗物的有无与风格进行研究。[13]事实上,要想全面认识殉马习俗,还需要针对马骨遗存开展更加全面的研究,具体分析个体性别、年龄、病理现象、饲养方式等信息并进行综合研究,以便考察马与人的关系,从而为深入理解这种丧葬习俗及其所反映的文化内涵提供证据。

2014年,新疆文物考古研究所在阿尔泰山南麓哈巴河县清理喀拉苏墓地时,多座墓葬中发现了殉葬的马牲。[14]其中,属于早期铁器时代的M15殉葬了13匹完整的家马。这为我们探讨随葬马牲所反映的文化内涵提供了珍贵的材料。鉴于此,本文通过生物考古的视角,对墓主人、马牲及其他动物骨骼的稳定同位素分析,以复原先民的食物结构以及家畜的饲养方式,并在对比的基础上结合动物考古研究成果,重点探讨墓葬M15殉葬马牲所反映的社会及文化信息。

喀拉苏墓地位于新疆阿勒泰地区哈巴河县加依勒玛乡阔克塔斯村西北的戈壁草场上。2014年5~7月,考古工作者对喀拉苏墓地进行了发掘,清理墓葬53座,包括偏室墓3座、石棺墓4座、石椁木棺墓2座、木棺墓1座以及竖穴土坑墓43座,墓葬之上多有岩石堆积的封堆。这些墓葬中出土了石器、骨器、陶器、铜器、铁器、金器等文物大约六百件。[15]根据墓葬形制及随葬品情况,考古学家推断这些墓葬可以大致分为三个时期:早期铁器时代,汉代前后以及公元8世纪前后。

喀拉苏墓地发掘的53座墓葬中,有16座墓发现了用马殉葬的现象。其中,属于早期铁器时代的M15殉葬13匹马,这也是本次发掘最为重要的考古发现。M15为石椁木棺墓,墓坑内的石椁北侧殉葬13匹马,分为上下2层。上层葬马11匹,自西向东排成3列,分别为5、3、3匹,编号依次为1、2、3、4、5,6、7、8,9、10、11。下层葬马2匹,南北并列,编号分别为12、13。

针对喀拉苏墓地的马牲,动物考古专家已经做了较为系统的研究。[16]本文在此基础上,有针对性地选择了部分样品开展碳、氮稳定同位素分析。本研究所选样品包括马30例,羊7例,人骨7例。样品的出土单位等详细信息参见表1。每个个体取约1克样品,机械去除样品表面的污染物后,加入0.5mol L-1盐酸于5℃下浸泡,每隔2天换新鲜酸液,直至样品酥软无气泡为止。去离子水清洗至中性,加入0.0125molL-1氢氧化钠,室温下浸泡20小时,再洗至中性。置入pH=3的溶液中,70℃下明胶化48小时,浓缩并热滤,冷冻干燥后即得胶原蛋白。最后称重,计算胶原蛋白得率(骨胶原重量/骨样重量),列于表1。

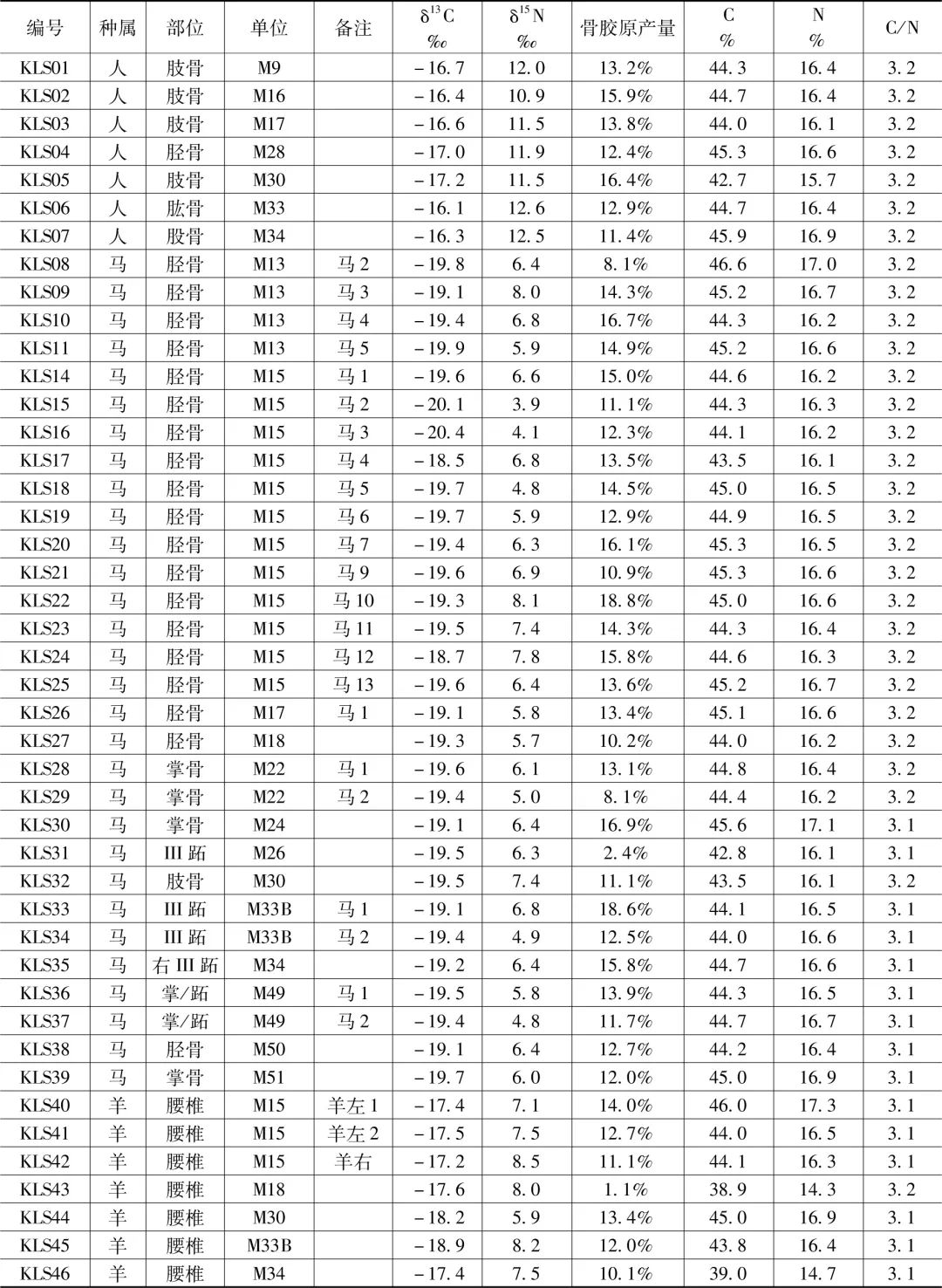

表1 新疆哈巴河县喀拉苏墓葬人及动物骨碳、氮稳定同位素测试结果

样品胶原蛋白中C、N元素含量和稳定同位素的测定在中国科学院大学考古同位素实验室完成。测试仪器为ElemerntarVarioPYRO元素分析仪串联Isprime100稳定同位素质谱仪。δ13C和δ15N分别以USGS24标定碳钢瓶气(以PDB为基准)和IAEA-N-1标定氮钢瓶气(以AIR为基准)为标准,分析精度分别为±0.1‰和±0.2‰。C同位素的分析结果以相对美国南卡罗莱纳州(Caroline)白垩系皮迪组箭石C同位素丰度比(PDB)的δ13C表示,N同位素的分析结果以相对氮气(N2,气态)的δ15N表示,样品的C、N含量以及C、N稳定同位素比值皆列于表1。

稳定同位素分析原理前人多有论及,此处不再赘述。[17]本次实验所得骨胶原的C、N含量范围分别为38.9%~46.6%,14.3%~17.3%,和C/N摩尔比值介于3.1~3.2之间。根据未污染骨胶原的C、N含量与C/N摩尔比值范围,这些样品均可以用于食谱重建。[18]

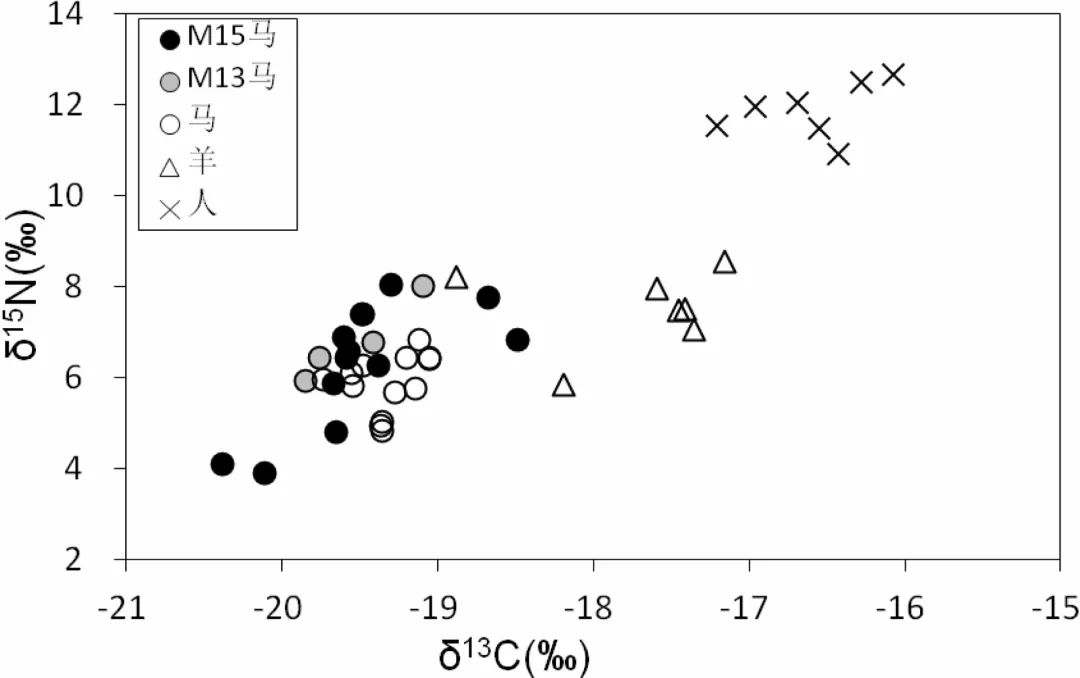

整体上看墓葬出土羊骨(N=7)的碳、氮稳定同位素值分布范围分别为-18.9‰~-17.2‰、5.9‰~8.5‰(见图1),均值分布为-17.7±0.6‰、7.5±0.9‰,这意味着这些羊主要以采食C3植物为生,并摄入了少量C4植物。殉葬马牲(N=30)的碳、氮稳定同位素值分布范围分别为-20.4‰~-18.5‰、3.9‰~8.1‰,均值分布为-19.7±0.4‰、6.2±1.0‰,显示出他们的食物基本来自C3植物。对比发现,马的δ13C、δ15N值整体要低于羊,非参检验(Non-parametricTest)表明,马与羊的δ13C值存在显著性差异(p=0.00),二者的δ15N值不存在显著性差异(p=0.06),这暗示两种家畜生前的饲养方式有一定的差别。

图1 新疆哈巴河县喀拉苏墓地部分人骨及动物骨骼δ13C与δ15N散点图

喀拉苏墓主人(N=7)的δ13C分布范围是-17.2‰~-16.1‰,说明喀拉苏先民的食物主要来自C3类食物,同时也摄入了少量的C4类食物。由于人骨的δ13C均值为-16.6±0.4‰,比羊和马分别高0.9‰与2.9‰。考虑到δ13C值在营养级间的1.0‰~1.5‰的分馏系数,[19]可见该人群应摄入少量黍、粟等C4类谷物。人骨δ15N值的分布范围10.9‰~12.6‰远高于羊和马,平均值11.9±0.6‰分别比羊和马的总平均值(6.4±1.0‰,N=37)高5.5‰,与δ15N值在营养级间的分馏系数(3‰~5‰)大致相当,[20]说明该人群食物的主体应为肉、奶等动物类食物。结合碳、氮稳定同位素来看,喀拉苏先民的食物主要来自羊等食草类动物的肉和奶制品,同时也食用了少量的黍、粟等C4类谷物。

1.喀拉苏先民的食物结构

新疆地区是欧亚草原的重要组成部分,从畜牧生产方式形成以来,主要以放牧羊、马和牛等食草动物为生计,并辅以谷物种植、捕鱼及狩猎采集活动来获取食物资源和生活资料。公元前两千纪初期前后,随着东亚地区粟作农业生产方式西渐,中部连接中亚草原的天山廊道以及北部沟通南西伯利亚的阿尔泰山地区均发现了将粟类作物作为食物的同位素证据。[21]这些结果也得到了植物考古证据的支持。[22]根据对青铜时代晚期及早期铁器时代阿尔泰山及周边地区人群食物结构的梳理可知,公元前两千纪后半叶小米已经成为米努辛斯克盆地卡拉苏克文化居民的重要食物,[23]公元前一千纪,从本研究所得到的人骨数据来看,喀拉苏墓地先民虽然主要以畜产品为食,也摄入了少量粟或黍制成的食物。

2.马与羊的饲养方式

据调查,哈巴河县及邻近地区分布有高寒草甸类草场、山地草甸类草场、草甸草原类草场、山地草原类草场、山地荒漠草原类、草原化荒漠类、平原草原化荒漠草场、平原荒漠类草场、低地草甸类草场等几种草场类型。[24]其中,山地草场可以作为春季至秋季的放牧场所,而低地草甸草场则可以作为牧民的冬季牧场。从哈巴河县及阿勒泰地区草原植被分布情况来看,早熟禾、猫尾草、羊茅、苔草、大针茅、蒿草、芨芨草等野生C3植物是这些草场主要牧草,低地草甸草场还生长有豆科植物野生黄花苜蓿。与此同时,在海拔较低的地区还分布有木地肤、狗尾草等少量野生的C4植物。[25]古环境研究表明,全新世晚期以来阿勒泰地区气候与生态环境没有明显变化。[26]因此,哈巴河县周边牧草资源目前的分布情况在一定程度上应与喀拉苏墓地使用时期相差不大,即当时本地自然植被以C3植物为主,C4植物的生物贡献量应处于相当低的比例。

据上文的分析可知,马的食物主要来自C3植物。我们针对本研究中30匹马的δ13C与δ15N开展的相关性分析(CorrelationAnalysis)可知,p=0.00,r2=0.56,由此可见δ13C与δ15N具有显著的正相关。也即是说,那些同位素值较低的马应采食了δ13C与δ15N低的植物,其中以M15中的马2和马3表现最为明显(见表1)。豆科植物是C3植物,δ13C同位素为-26‰左右,同时又因为可以利用根瘤菌固定空气中的氮气而导致其δ15N值大致为0‰。[27]因此,采食了大量豆科植物的食草动物应表现出较低的δ13C与δ15N。

苜蓿属植物是阿勒泰地区最为常见的豆科植物。据调查,阿勒泰地区野生苜蓿中可见种属有阔荚苜蓿(黑荚豆)、矩镰荚苜蓿、卷果黄花苜蓿、草原苜蓿、多变苜蓿、扭果苜蓿、大花苜蓿。[28]但从上文对哈巴河及阿勒泰地区牧草资源的分析可以看出,本地区仅有少量的野生苜蓿属植物生长,无法构成种群优势,显然也不能为家畜提供稳定而持续的饲草供应。这一推测也得到了动物生态学的支持。根据对阿勒泰地区自然保护区内普氏野马的食谱调查可知,这些放生野马的食物中并未发现黄花苜蓿等豆科植物。[29]因此,我们有理由推断,以M15殉葬的马2和马3为代表的部分家马生前的饲料很可能是人工培育的苜蓿。

事实上,上述推测也可以得到历史文献的支持。《史记·大宛列传》中记载:“大宛……俗嗜酒,马嗜苜宿。汉使取其实来,于是天子始种苜宿、蒲陶肥饶地。及天马多,外国使来众,则离宫别观旁尽种蒲陶,苜宿极望”,《汉书·西域传》:“罽宾地平,温和,有目宿”,“汉使采蒲陶、目宿种归。天子以天马多,又外国使来众,益种蒲陶、目宿离宫馆旁,极望焉”。可见,至少在张骞凿空西域之前,苜蓿已被大宛等中亚人群所熟知并用来饲养家马。因此,我们认为喀拉苏墓地使用时期,当地牧民很可能已经知晓苜蓿,并已经用人工栽培的苜蓿喂马,虽然从喀拉苏马牲食物结构来看,用苜蓿养马这一行为似乎并没有广泛推行。

根据羊的同位素可知,其食物中有少量的C4植物,结合我们对喀拉苏先民食物结构的重建,我们推测这些羊可能也采食了少量的粟或黍的秸秆。然而,要肯定这一结论,还需要其他方面的证据。

3.M15殉葬马牲的相关问题

骑马术与游牧经济兴起之后,马凭借其出色的速度与耐力,成为欧亚草原人群迁徙与文化交流的主要工具,其重要性在祭祀、战争、贸易、放牧与狩猎活动等方面逐渐凸显。因此,马也成为游牧人群最为重要的家畜,并被赋予了特殊的政治、宗教与文化内涵,而如何认识殉葬马牲的文化内涵将涉及如何理解该习俗背后的社会层面乃至文化层面的象征意义。下文我们将以喀拉苏墓地殉葬马牲最多的M15为重点,来考察喀拉苏墓地的葬马习俗。

自新石器时代末期以来,欧亚草原许多墓葬中都发现有动物骨骼,马骨也是其中常见的。比如,公元前5000~前4500年的科瓦林斯基遗址(Khvalynsk)一些墓葬中除了常见的牛羊的头蹄等骨骼之外,还出土有马的趾骨和胫骨,考古学家认为这可能与葬礼过程中的宴飨活动相关。[30]然而,喀拉苏墓地M15马牲均以完整的形式被杀殉后埋葬,显然已经不能简单的用“与葬礼时的宴飨活动相关”来解释。

动物考古学研究表明,喀拉苏M15殉葬的13匹马除1匹性别无法鉴定外,其余均为雄性。年龄结构上,13匹马均已成年,其中9匹集中在9~12岁,3匹为12~16岁,1匹为20岁以上,均已超出了役用能力最强的年龄阶段(5~8岁)。此外,除马5外,其余马牲胸椎、腰椎或肢骨上均表现出了严重的病变现象。因此,动物考古学家认为这些马牲曾被长期作为骑乘、挽车或载物使用,并从经济学视角提出,保留正值最强役用年龄的马匹、随葬超出最强役用年龄的马匹,才能够在维持正常游牧生活和体现高规格丧葬仪式的两类重要活动中寻到最佳平衡点。[31]

在肯定这种解释具有合理性的同时,考虑到简单的以人类为中心的视角来探讨葬马习俗可能会造成对这一习俗所反映的宗教、社会与文化意义的误读,本文还将从人与动物之间的关系来审视喀拉苏墓地葬马习俗。从骨骼病变程度来看,这些马牲生前多被役使,在骑乘、挽车和载重过程中,马和人的感情得以建立。对于骑马人群而言,马不仅是坐骑更是伙伴。只有和马建立起了心意相通情感的人才能成为好的骑手和驭者,而一匹马终其一生只能与一两位骑手或驭者成为亲密的伙伴。[32]对于役马的主人,如无特殊原因,即使马因年龄或其他原因无法被役使也很难会残忍地将其作为食物资源。[33]有趣的是,M15墓葬殉葬的马的年龄均已超过役使能力最强的阶段,尤其是年龄最大的马7(超过20岁)早已不堪役用,但仍被人们继续饲养,直至M15墓主人去世之后被用于殉葬。

M15殉葬马牲中除马8未提取到合适的样品外,其余12匹马均得到了有效的稳定同位素数据。这些马牲δ13C与δ15N的分布范围分别是-20.4‰~-18.5‰与3.9‰~8.1‰,而其他墓葬马牲(n=18)δ13C与δ15N的分布范围是-19.8‰~-19.1‰与4.8‰~8.0‰。显然,前者的δ13C与δ15N分布范围大于后者(见图1)。这暗示着M15殉葬马牲群体的食物结构与其他墓葬的马牲相比更具多样性。对青龙泉墓葬人与动物骨骼的研究发现,具有特殊身份地位的死者随葬猪下颌骨的来源多样化,可能来自不同生业人群参加丧礼的吊唁物。[34]这对我们分析喀拉苏马牲的来源有着重要启示。与此同时,还应考虑到在与人类关系方面,猪和马存在巨大差异。人饲养猪的主要目的是获取肉食资源。而人饲养马,除了食肉目的外,更重视役使(尤其是坐骑),故马与人关系更加密切。[35]

总之,虽然M15马牲表现出的偏老的年龄结果以及多样性的食物结构使得我们不得不考虑其来源复杂性,但考虑到马在游牧人群中多样化的功能以及其与人类在情感方面的特殊关系,仍不能排除M15马牲代表了墓主人生前或其所在家族拥有的和使用的马的可能性。事实上,对萨彦—阿尔泰地区早期铁器时期殉马牺牲的来源进行解释时,有学者根据马牲所带马具形制与装饰风格的差异提出这些马来自不同群体的供奉,[36]但这一现象也可以被另外一些学者解释为墓主人生前使用的不同功用、角色甚至地位的马。[37]因此,就目前来看要解决这一问题,还需要更加深入和系统的研究。

通过我们对喀拉苏墓葬人与动物骨骼的研究表明,喀拉苏先民是以草原畜牧经济为主要生计的人群。具体来讲,喀拉苏先民的食物主要以畜产品为食(以羊为主),同时还摄入了少量的黍、粟类C4谷物。这与公元前二千纪后半叶萨彦—阿尔泰地区游牧人群的食物结构基本一致。羊骨的同位素分析表明,喀拉苏羊的食物主要来自草原上野生的C3植物,也存在食用了少量粟、黍等C4类谷物秸秆的可能性。

对墓葬马牲的古食谱研究为我们深入认识喀拉苏墓地家马的饲养方式、葬马习俗及其反映的文化现象提供了一些线索。根据对马骨的古食谱重建可以看出,喀拉苏家马的δ13C与δ15N值存在明显的相关性,结合历史文献资料及当地的植被分布状况我们认为至少在早期铁器时代苜蓿可能已经被喀拉苏先民用于饲养包括用于殉牲在内的家马。与其他墓葬相比,M15殉马牺牲的食物结构差异性较大,但目前还无法肯定这种状况是否意味着M15马牲有着更加多元化的来源,同样也无法否认它们代表了墓主人生前所拥有的乘马、战马等不同功用的马的可能性。尽管如此,我们仍希望本文能起到抛砖引玉的作用,引起学术界对欧亚草原其他遗址马牲食物结构研究的重视,以便今后可以对类似的现象进行遗址与区域间的比较,为系统和深入的分析欧亚草原古代游牧人群殉马牺牲的文化内涵提供参考。

滑动查阅注释

滑动查阅注释

(作者单位:陈相龙 中国社会科学院考古研究所;于建军 新疆文物考古研究所;尤悦 首都师范大学)

编校:杨春红

审校:王文洲

审核:陈 霞

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com