书籍资料库

尤悦 于建军等 | 早期铁器时代游牧人群用马策略初探——以新疆喀拉苏墓地M15随葬马匹的动物考古学研究为例

来源:《西域研究》2017年第4期

早期铁器时代游牧人群用马策略初探[1]

——以新疆喀拉苏墓地M15随葬马匹的动物考古学研究为例

尤悦 于建军 陈相龙 李悦

家马的起源可以追溯到哈萨克斯坦的博泰(Botai)遗址(公元前3500~前3000年),[2]相关研究显示博泰遗址先民已开发多种用马的策略,他们食用马肉和马奶,通过软质缰绳役用马匹(可能用于骑乘),[3]用马祭祀。[4]马的功能除食用和祭祀外,其速度和耐力的优势决定它还具有极强的运输功能。颜那亚文化(Yamnayaculture)时期(公元前3500~前2000年)车开始大量出现,这种车的轭是为牛设计的,并不适合马,所以马在当时可能是用于驮运。[5]新塔什塔—比德罗夫卡文化(Sintashita-Petrovkaculture)时期(公元前2100~前1700年)发现车、马、马具和武器一起埋葬的证据,[6]这时的车经过改良已经适合马的身形,说明马已经用于挽车。至于马用于骑乘的年代,学界尚未形成一致看法。有学者根据马衔造成的马下颌牙齿的磨蚀痕迹推测博泰遗址的一些马被骑乘几百个小时,认为欧亚草原人群的骑乘活动至少在公元前3500~前3000年已经发生。[7]另有学者提到目前发现的最早的人类骑乘马属动物的陶俑和图像的证据为公元前2000年左右;[8]而且俄罗斯的科马罗夫卡(komarovka)遗址(公元前1700~前1300年)墓葬中出土一个马头,这个头骨可以代表一个个体,由于墓葬没有发现当时常见的一组马的殉葬形式,研究者认为这匹马的功能可能是骑乘而非挽车。[9]

从公元前1千纪初期开始,欧亚草原的骑马活动已经发展进入到一个成熟期。[10]骑马术与游牧经济息息相关,马背骑乘能够管理数量更多的羊群、提高放牧的效率,还能够加快人类的移动速度、拓展人类的活动范围,在军事方面也极为重要。马在现实中的重要作用使其在宗教观念中成为象征重生的牺牲,被认为是死者通向另一个世界的坐骑,[11]在草原葬礼中不可或缺。希罗多德(Herodotus)就记载了一位斯基泰国王的丧葬仪式,其中提到杀死50匹最好的马,再杀死50个随从作为骑手护送国王到另一个世界。[12]巴泽雷克墓葬(PazyrykCemetery)的墓主们可能也受到重生观念的影响,无论是富人还是穷人,是男性还是女性,必有马匹陪葬,而且配有精美的马具。[13]特别是一座贵族墓随葬10匹金黄—火红色的马,毛色光润,[14]可见高等级墓葬的随葬马匹的毛色是经过选择的。那么,这一时期游牧人群对高等级墓葬随葬马匹的年龄和性别的选择策略如何?他们对马群的管理和利用的策略如何?古代游牧人群之间发生怎样的文化交流?本文通过对新疆喀拉苏墓地早期铁器时代晚段(相当于战国晚期)M15随葬的13匹马的骨骼进行观察和研究,结合碳、氮稳定同位素分析的结果,从动物考古学的角度探讨这三个问题。

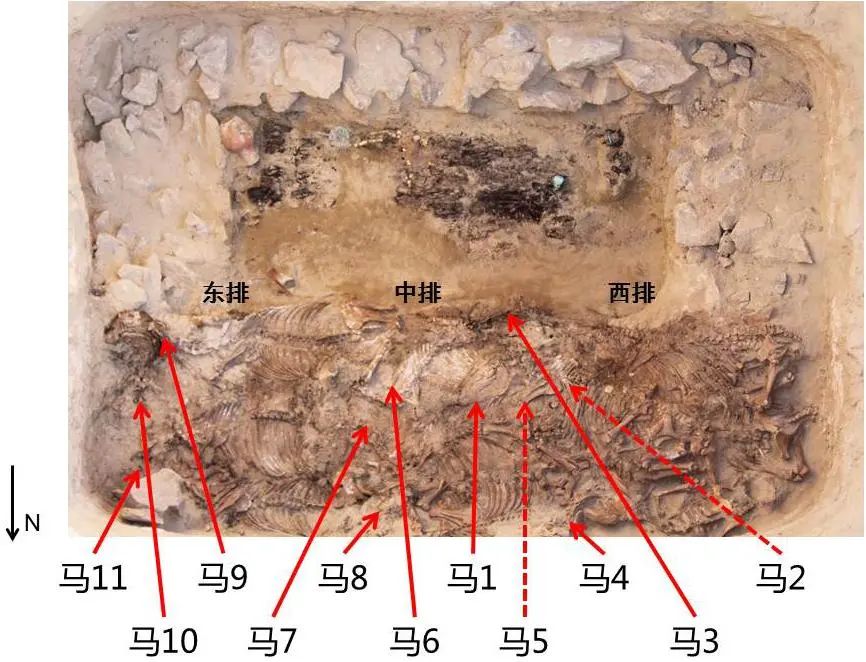

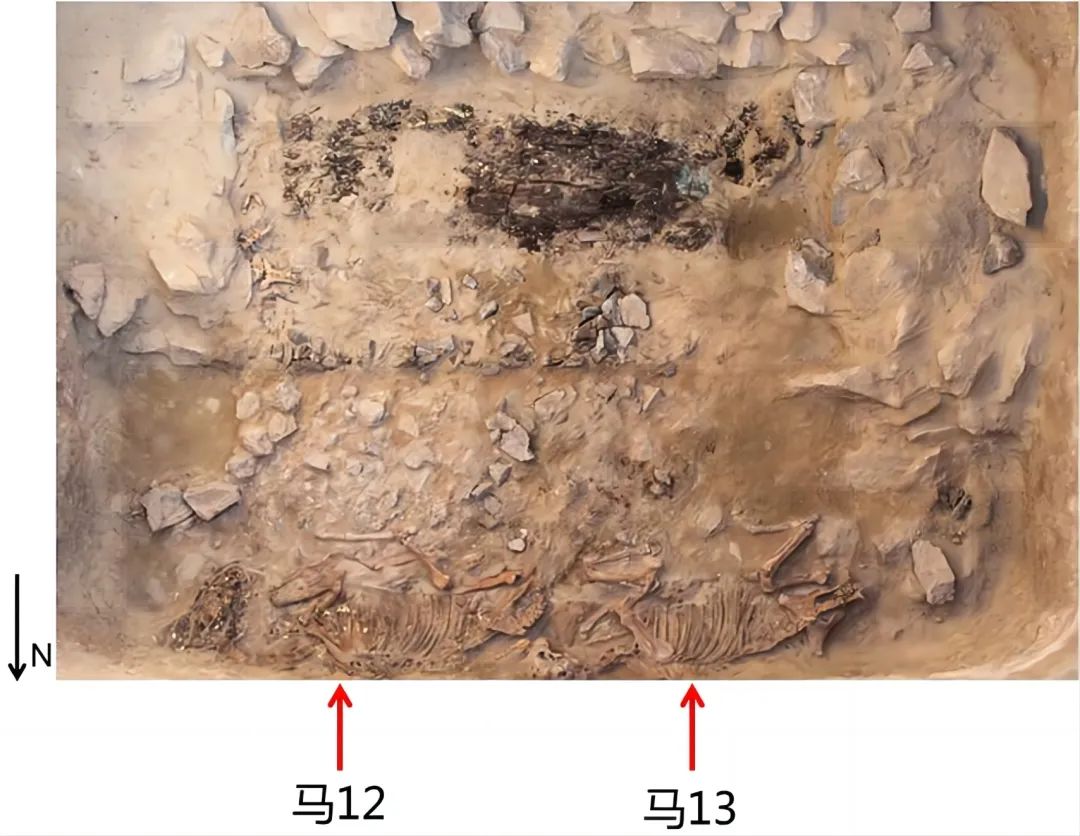

喀拉苏墓地位于新疆阿勒泰地区哈巴河县加依勒玛乡阔克塔斯村西北2.5公里的戈壁草场,新疆文物考古研究所于2014年5月至7月对其进行了发掘。[15]其中,M15的封堆由砾石堆积而成,封堆下有石板围砌的椭圆形石圈;竖穴土坑下见木棺,木棺外有石椁,石椁北面生土台上随葬13匹马,上层11匹、下层2匹。上层马骨互相交错叠压,马头均朝东,呈侧躺姿势。可辨从东向西分三排排放:东排放置3匹马,中排放置3匹马,西排放置4匹马,另有1匹马叠压在西列4匹马之上。上层共随葬11匹马,西排马的头部叠压于中排马的尾部之上,中排马的头部叠压于东排马的尾部之上。东排3匹马由北及南依次命名为马11、马10和马9;中排3匹马由北及南依次命名为马8、马7和马6;西排4匹马由北及南依次命名为马4、马5、马2、马3,叠压在这4匹马之上的1匹马是最晚放入墓葬中的,命名为马1(图1)。下层随葬2匹马,头东尾西,侧躺,由东及西依次命名为马12和马13(图2)。马骨周围伴出骨器、包金铜器、金箔、玛瑙珠和漆皮等装饰物。M15是该墓地规模最大、规格最高、出土文物最为丰富的墓葬,鉴于本地区以往发掘情况来看,属于高等级墓葬。

提取骨骼的工作从马1开始,收集头骨、椎骨和四肢骨(包括蹄骨),装入整理箱内。以后按个体逐排(从西排向东排)、逐匹(从马1至马13)提取。之后运回室内进行后期研究。

以下对M15随葬马匹的年龄、性别和骨骼异常现象进行介绍。

(一)年龄

判断考古遗址出土动物骨骼所代表的死亡年龄,主要依据乳齿和恒齿的萌出顺序、磨蚀程度以及四肢骨骨骺的愈合程度。[16]M15随葬马匹的恒齿全部萌出、肢骨骨骺愈合,本文根据下颌门齿的磨蚀程度判断个体死亡年龄。[17]

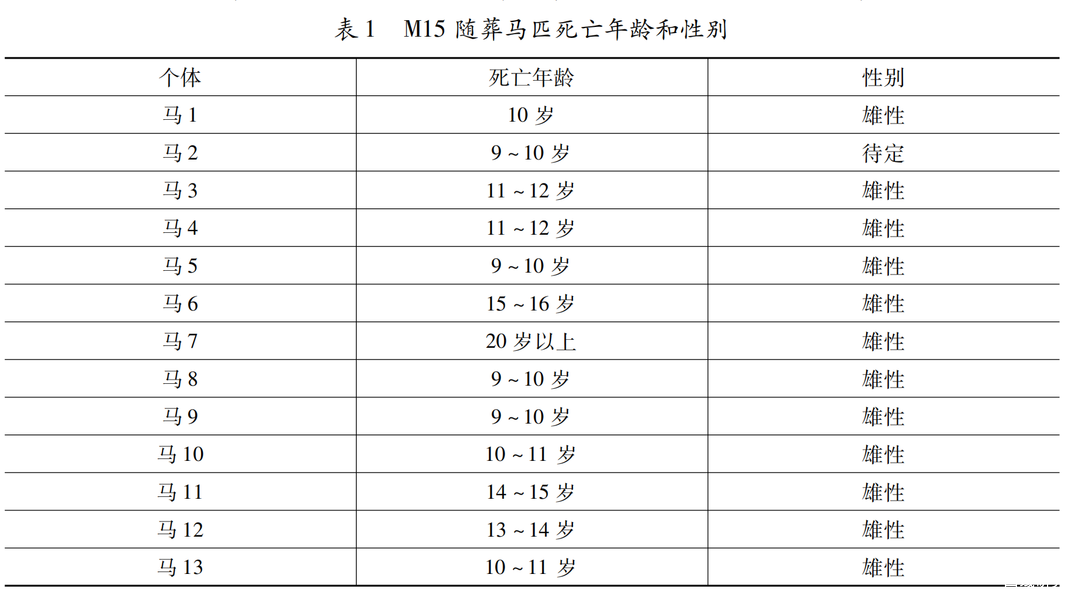

根据现代家畜饲养研究,家马5岁恒齿全部萌出。[18]此后恒门齿、恒中间齿和恒隅齿咀嚼面形态随年龄和磨蚀变化。[19]据此判断M15随葬马匹的死亡年龄如表格1所示。它们全部是成年个体,其中9~12岁的个体有9匹,占总数的69%,12~16岁的个体有3匹,占总数的23%,20岁以上的个体有1匹,占总数的8%。

(二)性别

雄性动物中的一些特殊的骨骼和牙齿相对较大,如犬齿的大小就能反映其性别。[20]考古遗址出土的马的性别鉴定主要依据犬齿的有无及形态特征,雌性个体的犬齿可能不发育或发育得较雄性个体的小。[21]M15发现的13个个体中,马2在发掘过程中没有发现犬齿,性别待定;其他12匹马的犬齿十分发育,均表现为雄性的特征(表1)。可辨性别的12个个体中,雄性占100%。

另外,盆骨也能够反映动物的性别。以绵羊为例,雌性个体的耻骨体较薄,雄性个体较厚;雌性个体的耻骨体在靠近髋臼的部位还逐渐发育出一个突起,而雄性个体的耻骨体的腹侧发育出一条嵴。[22]M15随葬的马匹均有盆骨,但骨骼保存情况很一般,马2的盆骨的耻骨部位在提取时残破,目前无法根据盆骨判断其性别。

(三)骨骼异常现象

M15随葬马匹的有些骨骼在提取时就已经酥碎。例如,马7的椎骨在出土时可见胸椎背侧的棘突排列完好,但是提取时棘突和椎体开裂,椎体破碎、酥化,无法观察骨骼表面的异常现象;一些马的肢骨和蹄骨的两端关节也存在酥碎的问题,这在一定程度上会影响骨骼异常现象的统计结果。以下仅介绍提取成功且观察到异常现象的马骨。

1.牙齿

马11左侧上颌牙齿P2、P3和M1的咀嚼面有黑色凹陷,应为龋齿(图3圆圈内部为P2第一叶的黑色凹陷)。

2.椎骨

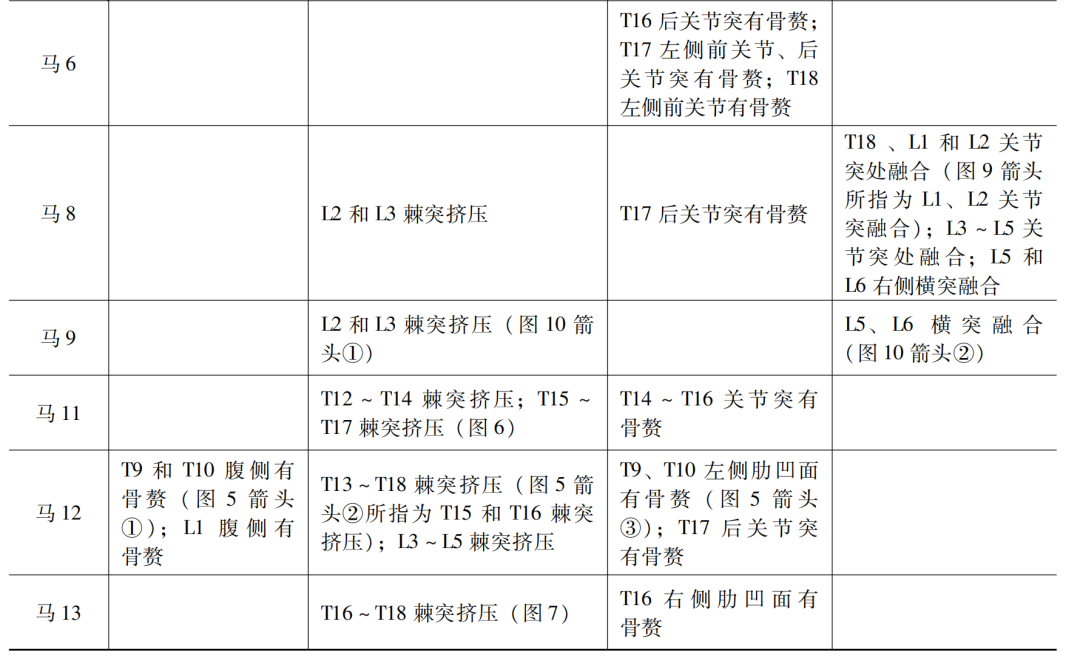

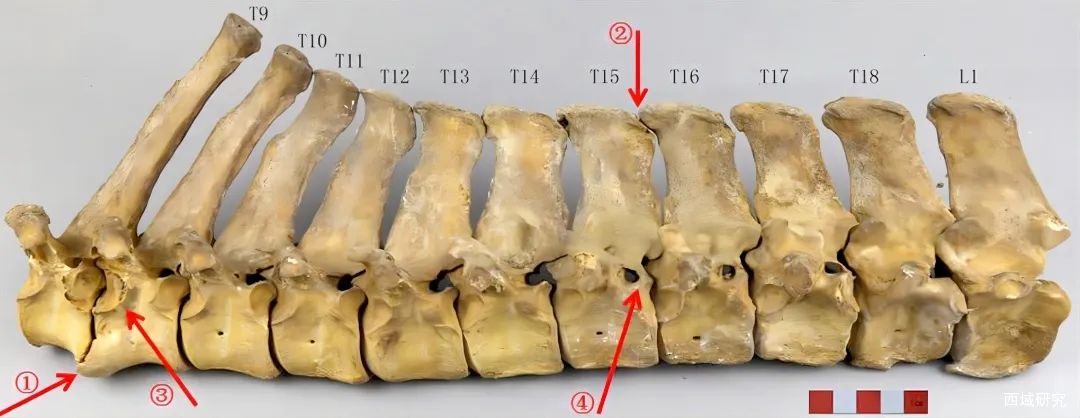

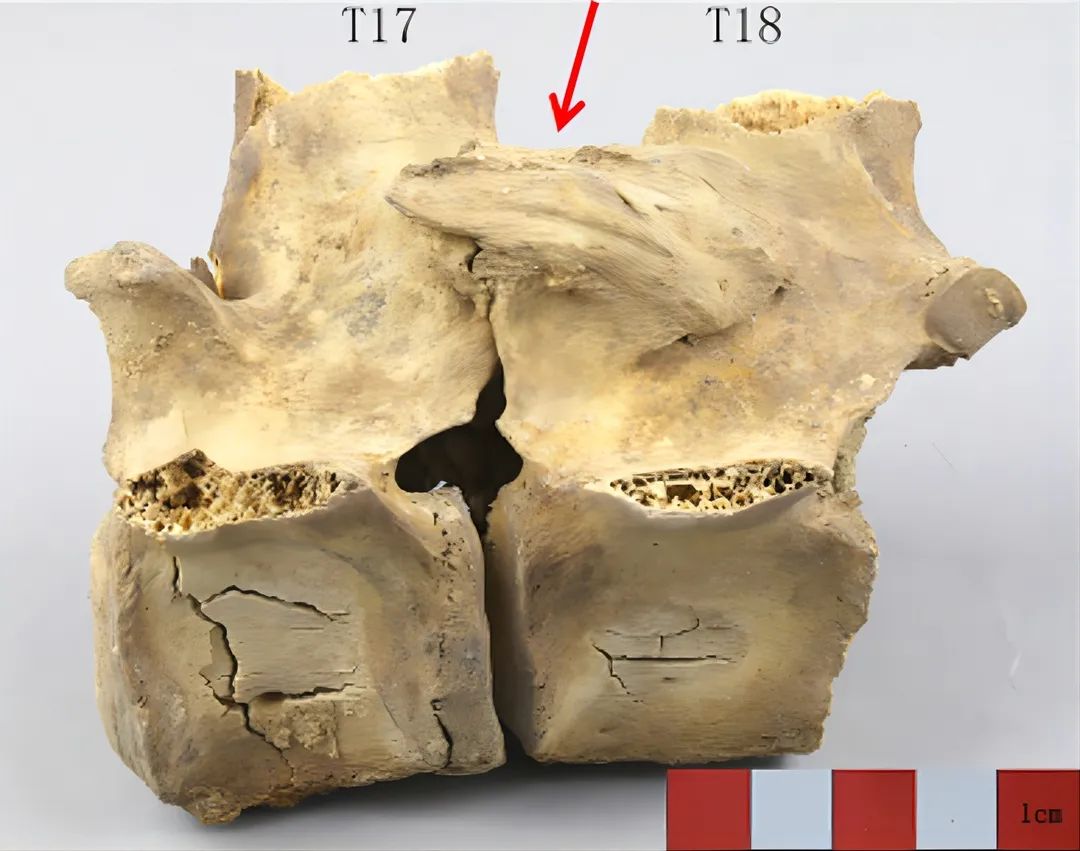

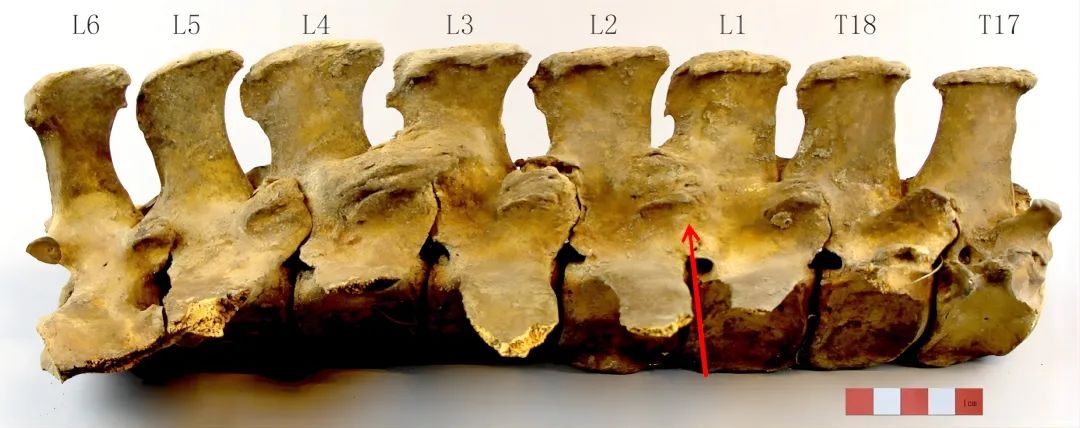

马的椎骨由寰椎、枢椎、第3~7节颈椎、第1~18节胸椎(偶见发育17节或19节胸椎的个体)、第1~6节腰椎和若干尾椎组成。[23]通过观察,马1、马2、马3、马6、马8、马9、马11、马12和马13共9匹马的椎骨发现异常现象。其中马3的寰椎前关节面的背侧发现骨赘现象(图4左侧图片圆圈内部),其他8匹马的异常现象在第9节胸椎(下文用T表示胸椎,第9节胸椎即T9)至第6节腰椎(下文用L表示腰椎,第6节腰椎即L6)之间,具体情况如表2所示。

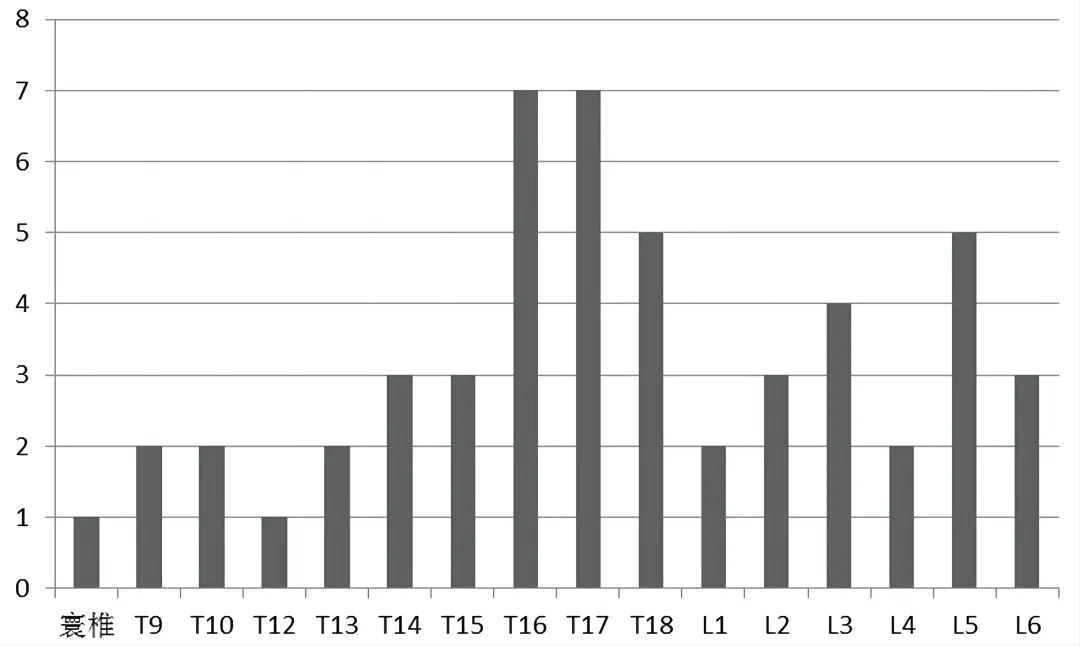

将表2所列随葬马匹椎骨的各种异常现象进行统计,统计方法为出现1次计为1。以T14为例,分别在马11的“背部棘突挤压”和“关节突周围的骨赘”以及马12的“背部棘突挤压”异常现象出现,计为3次。这一统计方法的结果如图11所示,可见异常现象在T16、T17、T18和L5出现频率很高,下文的讨论部分将探讨其原因。

还有一种情况需要指出,即马12的T15(图5箭头④)、T16和T17左侧后关节突和椎体之间发现骨相连的现象,且T15和T16连接的骨较T17粗壮,而马12其他椎骨的这一位置没有发现骨相连的现象。另外在马11的T12、T13、T15和T16左侧后关节突和椎体之间也发现这一现象,它的T17左侧后关节突和椎体之间也有相连的趋势,只是两者尚未完全连上。这种现象形成的原因尚不明确。

3.掌骨

马4、马8、马10和马13这四匹马的掌骨出现部分愈合的现象。马4左侧第Ⅱ、Ⅲ掌骨骨干近端有骨赘且部分愈合。马8左侧第Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ掌骨骨干近端有骨赘且部分愈合(图12,箭头所指为第Ⅱ、Ⅲ掌骨已经愈合)。马10右侧第Ⅲ、Ⅳ掌骨部分骨干愈合。马13左侧第Ⅱ、Ⅲ掌骨有骨赘且骨干愈合。

4.盆骨和股骨

马11右侧盆骨髋臼有骨赘(图13箭头),与之对应的右侧股骨头V型凹陷处有骨赘。马12右侧股骨大转子表面有骨赘(图14箭头)。

5.胫骨

马11右侧胫骨近端外关节面下方外侧有骨赘(图15箭头)。马12右侧胫骨近端关节面外侧呈片状凸起,疑似异常。

6.第3节趾骨

马1左侧和右侧后腿、马3左侧后腿、马4左侧后腿、马7左侧和右侧后腿、马8左侧前腿、马9右侧前腿和右侧后腿、马12右侧前腿和左侧后腿、马13右侧后腿的第3节趾骨关节面周围发现有疑似骨赘的现象。

通过上述对M15随葬马匹的分析,1匹马发现龋齿,9匹马的椎骨、4匹马的掌骨、1匹马的盆骨和股骨关节、1匹马的股骨、2匹马的胫骨和8匹马的第3节趾骨分别发现骨骼异常或疑似异常的现象。有骨骼异常现象的马为12匹,占总量的92%。

以下分别对游牧人群随葬用马的年龄和性别的选择策略、骨骼异常现象与古代人类的骑乘行为和早期铁器时代的文化交流进行讨论。

(一)随葬用马的年龄选择策略

M15一次性随葬13匹马,其中9匹马的岁数集中于9~12岁、3匹为12~16岁、1匹为20岁以上,全部是成年个体。据《春秋谷梁传》载,僖公二年(公元前658年)晋国大夫“荀息牵马操璧而前曰:‘璧则犹是也,而马齿加长矣’”[24],说明中原人在公元前7世纪已根据马齿变化识别年龄。而M15随葬的13匹马中,有92%的个体的年龄集中在9~16岁之间,可见早期铁器时代新疆北部地区的人群可能也已经掌握判断马龄的方法,有意识挑选成年个体。

家马5~8岁役用能力最强。[25]近代蒙古牧区家马的年龄多在10~16岁,而半农半牧区家马年龄很少超过10岁,这是因为牧区的马数量多、役用程度低,对马体力的要求相对低,所以任其自然淘汰;农区的马主要为了役用,超过使役年龄的马很快会被淘汰。[26]M15中有12匹马的死亡年龄在9~16岁、还有1匹甚至达到20岁以上,可见在选择随葬用马时,M15的安葬者优先选择超出最强役用年龄的个体作为殉葬对象,而非9岁之前的青年个体或幼年个体。究其原因,安葬者的这一选择可能与游牧人群管理马群的策略有关,这是因为保留正值最强役用年龄的马匹、随葬超出最强役用年龄的马匹,才能够在维持正常游牧生活和体现高规格丧葬仪式的两类重要活动中寻到最佳平衡点。当然也有另一种可能,即墓主与这13匹马的关系非常密切,或者这些马是由其他部落献于墓主,所以选择它们随葬。

关于随葬马匹的年龄,中原地区和新疆及阿尔泰地区都有相关研究可供参考。山西楷侯墓地M10墓道随葬马31匹,可确定年龄的有25匹,年龄分布为5岁以内的有16匹、5~8岁的有4匹、9岁以上的有5匹。[27]山西赵卿墓车马坑随葬44匹马,可确定年龄的有23匹,年龄分布为5~8岁的有14匹,9~12岁的有7匹,13岁以上有2匹。[28]河南郑韩故城1号殉马坑坑底4匹马的年龄均未超过4岁,21号殉马坑的2匹马的年龄都在6~7岁。[29]新疆石人子沟遗址墓葬随葬的5匹马的年龄分别是13~15岁、9岁、12岁、17~18岁和7岁,新疆西沟遗址墓葬随葬的1匹马的年龄为12岁,另1匹马缺少下颌,只能通过肢骨愈合程度粗略估算马龄,[30]这里暂不考虑这1匹。俄罗斯阿尔泰共和国阿克—阿拉克哈(Ak-Alakha)遗址随葬的4匹马的年龄分别是大于16岁、10~15岁、10.5岁和7~10岁。[31]可见中原地区随葬马匹的年龄有大有小,8岁以内的马占多数。而新疆和阿尔泰地区随葬马匹的年龄都超过7岁,以10岁及10岁以上的个体为主。那么,石人子沟、西沟和阿克—阿拉克哈遗址的墓主们选择的随葬马匹只是碰巧都超出最强役用年龄吗?背后的原因可能仍然与游牧人群管理马群的策略有关,这有待更多游牧遗存的材料来检验。另外,楷侯、赵卿和郑韩故城的安葬者和祭祀者为什么选择年龄阶段更宽的随葬马匹呢?中原地区和新疆及阿尔泰地区所体现的两类随葬用马的年龄选择策略是否与他们不同的用马方式和经济形态有关?这些问题也值得继续深入研究。

(二)随葬用马的性别选择策略

可以鉴定性别的12匹马均为雄性。一方面,雄马更健壮,由于身体优势,它们的某些作用和地位可能在古代人类的生活和社会观念中优于雌马。另一方面,雌马能够繁衍,为了维持并扩大畜群的数量,一般不轻易宰杀具备繁殖能力的雌马。[32]新疆石人子沟遗址曾发现1匹随葬的雌马,根据下颌牙齿磨蚀程度判断其死亡年龄为17~18岁,[33]已超过4~13岁的繁殖旺盛期。[34]M15并未发现超过生育年龄的雌性个体,说明安葬者偏好雄马的性别选择策略。

西周时期,政府机构已设有管理畜牧业的职官,“校人”之职掌“夏祭先牧,颁马、攻特”[35]。“攻特”即公马阉割,摘除公马的睾丸,则马匹温顺,便于调教。[36]阉割家畜的时间“大抵马生后一年至半年”[37],这是因为“过迟阉割,因流血过多,所以有害生命”[38]。但是,新疆石人子沟遗址生业考古的民族学调查结果显示当地牧民一般在马、黄牛和骆驼生长到3~5岁时阉割,他们认为阉割年龄太小会影响其生长。[39]M15随葬的雄马是否被阉割,目前还无法判断。即使它们被阉割,也不会发生在特别小的时候,否则会影响犬齿的生长和发育。

(三)骨骼异常现象与古代人类的骑乘行为

M15随葬马匹的骨骼异常现象分布在椎骨、掌骨、盆骨、股骨、胫骨和第3节趾骨。家马长期役用,骨骼受到压力,可能在足部、盆骨、肩胛和脊椎这四处发生异常现象。[40]玛莎·莱文(MarshaLevine)对阿克—阿拉克哈遗址第5地点(Ak-Alakha5)的早期铁器时代的4匹马进行研究,认为马椎骨异常现象由人类骑乘行为造成。根据她的研究,椎骨、掌/跖骨和蹄骨(包括第3节趾骨)是人类骑乘活动引起马骨异常现象高发的部位。[41]椎体间骨赘的发生是椎骨常年纵向和横向受压运动的结果,[42]胸椎棘突的挤压现象与经常性的骑术驯马活动有关。[43]李悦等对我国新疆石人子沟和西沟遗址出土马椎骨的骨质增生、不对称、脊椎间的融合、骨骺上的水平裂缝和棘突背侧挤压等五类异常现象进行研究,详细论证了这些异常现象与人类骑乘的关系。[44]在对M15随葬马匹的椎骨的异常现象的统计中,T16~T18这一区域异常现象高发,主要原因是T16~T18位于马背最低处,是马背承重的主要受力部分。第Ⅱ掌骨和Ⅳ掌骨骨赘的发生,除外伤原因,往往与持续强度的使役有关。[45]尽管年龄老化是椎骨和肢骨退行性病变的原因之一,但长期役用能够提早并强化这一症状的发生,使群体发病率增高。前文已述,M15马骨保存不佳这一情况在一定程度上影响了统计结果,即使如此,13匹马中仍有9匹马的椎骨出现异常现象,另有3匹马的四肢骨出现异常现象,其群体较高的发病率应该与人类长期役用的行为有关。

13匹随葬马还伴出铁质或铜质的马衔和马镳以及马鞍桥的骨器饰件。马衔和马镳置于马嘴前部,用于控制马的行动;马鞍则是区分骑用马和挽用马的关键。公元前8~3世纪正是欧亚草原游牧部落逐渐兴起的时期,骑马术的普及大大提高了东西方游牧部落之间以及这些北方草原民族与南方发达的农业文明之间文化交流的速度和深度。[46]马鞍桥骨器饰件、马骨异常现象共同暗示M15随葬马匹是早期游牧人群的骑用马,是他们掌握骑马术的见证。这些马匹在役用能力最强的年龄供人类骑乘,长期的劳役造成骨骼异常现象的早发和高发,随着年龄不断增大,适逢M15墓主去世最终成为随葬马匹的首选对象。

(四)早期铁器时代的文化交流

M15木椁北侧随葬完整侧躺马匹、马匹佩戴马具的现象在早期铁器时代并不是孤例,周围其他遗址也见有类似现象,遗址分布如图16所示。新疆东塔勒德墓地(14C数据显示部分遗迹形成的年代在公元前8世纪前后)M27墓坑北部殉马2匹,佩戴马具。[47]新疆图瓦新村墓地发掘的9座墓葬(墓葬年代为青铜时代至早期铁器时代)中,6座有整马随葬,其中5座的殉马位于墓室北侧,口内含马衔。[48]俄罗斯阿尔泰共和国阿克—阿拉克哈(Ak-Alakha)遗址第3地点一座女性贵族墓葬(考古背景显示墓葬时代在公元前700~前300年)墓室北侧随葬6匹带挽具的马,有的还配马鞍;[49]第5地点3号墓葬(墓葬年代为公元前500~前300年)随葬4匹马,从平面图可见2匹马侧卧于木椁北侧、马头向东,口内含马衔。[50]俄罗斯阿尔泰共和国巴泽雷克墓地(Pazyryk Cemetery)五座部落首领的墓葬(三座年代为公元前500~前400年、两座年代为公元前300~前200年)在木椁北侧分别随葬5~14匹数量不等的骑用马,配有马笼头和马鞍。[51]可见早期铁器时代的阿尔泰山南北地区的墓室北侧随葬侧躺、佩戴马具(如马衔、马鞍等)的骑用马可能是一种流行的丧俗,上述遗址体现了这种丧俗的一致性,说明当时游牧人群之间的文化交流。那么,这些墓葬随葬马匹的年龄和性别如何?游牧人群对其选择策略如何?喀拉苏墓地M15的研究结果也许能够提供一种参考答案。

根据陈相龙等对喀拉苏墓地随葬动物骨骼的碳、氮同位素的研究,M15随葬的13匹马中,除马8未提取到合适的样品外,其他12匹马δ13C与δ15N的分布范围分别是-20.4‰~-18.5‰与3.9‰~8.1‰,而墓地其他墓葬的马(n=18)δ13C与δ15N的分布范围是-19.8‰~-19.1‰与4.8‰~8.0‰,说明M15这12匹马的食物结构更具多样性。[52]这种多样性食物来源形成的原因是否与游牧人群的文化交流有关?是由其他部落通过赠送、交换或者送葬的形式输入的吗?这还需要进一步分析。

游牧是人类利用农业资源匮乏之边缘环境的一种经济生产方式,是依赖动物获得主要生活资源的一种经济手段,[53]尽可能最大化利用动物资源是游牧经济的特点。本文通过对新疆阿勒泰地区哈巴河县喀拉苏墓地M15随葬马匹的科学提取和研究,复原它们的年龄和性别,分析异常现象产生的原因,据此探讨古代游牧人群选择超出最佳役用年龄的雄马进行随葬的策略,探寻古代人类骑乘马匹的行为,结合殉马方式和稳定同位素分析的结果探讨古代阿尔泰山南北地区的文化交流,为研究早期铁器时代游牧人群的用马策略提供重要材料。

(新疆文物考古研究所原馆员胡望林先生、新疆文物考古研究所馆员康晓静女士帮助整理骨骼,新疆文物考古研究所侯知军先生帮助拍摄照片,中国社会科学院考古研究所吕鹏先生为喀拉苏墓地出土马骨的修复和保护工作付出巨大心血,在此深表谢意!)

注释

注释

(作者单位:尤悦 首都师范大学历史学院;

于建军 新疆文物考古研究所;

陈相龙 中国社会科学院考古研究所;

李 悦 西北大学文化遗产学院)

编排:李文博

审校:王文洲

审核:宋 俐

微信:西域研究

邮箱:xyyjbjb@126.com