专家观点

肖小勇|佛教考古在新疆:莫尔寺考古的发现与意义

佛教考古在新疆:莫尔寺考古的发现与意义

《中华民族共同体研究》2022年第4期

肖小勇

中央民族大学民族学与社会学学院教授,中央民族大学铸牢中华民族共同体意识研究基地研究员

摘要

新疆喀什市莫尔寺遗址经过三年考古发掘,发现了规模宏大的佛寺建筑群,出土了包含石膏佛像、铜钱、陶器、木器、建筑构件以及动物骨骼、粮食果核等在内的大量遗物,本文是对这些重要发现的初步整理和总结,对莫尔寺的始建、发展演变和最后废弃,寺院的总体布局和建筑结构、性质,以及其反映的丝绸之路文化交流特点等,形成了新的认识。考古发现实证了新疆多种宗教并存与传播的历史,体现了中华文明多元一体、兼容并蓄的特征,对新疆宗教演变史的研究具有重要意义。

关键词

新疆喀什 莫尔寺 佛教考古 寺院建筑群 佛教艺术

正文

新疆佛教考古可以追溯到19世纪末20世纪初西方在西域的探险活动。这期间大量佛教文物,包括克孜尔、库木吐拉、森木塞姆、克孜尔尕哈、柏孜克里克、吐峪沟等石窟,热瓦克、图木舒克、苏巴什、七个星等地面佛寺遗址,以及托库孜萨来、丹丹乌里克、尼雅、安迪尔、米兰、楼兰、高昌、交河等古代城址和聚落遗址中的佛塔、佛殿、佛寺遗迹被陆续发现和发掘。新中国成立后对北庭故城高昌回鹘佛寺遗址进行了考古发掘,在尼雅、喀拉墩、丹丹乌里克和交河故城等遗址考古中发现和清理出新的佛教遗迹。进入21世纪,又发现和发掘了策勒托普鲁克墩佛寺遗址,在高昌故城也开展了相关工作。2010年以来,调查和发掘的重要佛教遗址包括库车苏巴什,哈密庙尔沟、白杨河、拉甫却克,焉耆七个星等。吉木萨尔县北庭故城和奇台县唐朝墩古城遗址发掘中,也新清理出了佛寺遗址,而喀什市莫尔寺遗址考古发掘更是被纳入“考古中国”重大项目。

莫尔寺是古疏勒佛教文化的重要见证。疏勒是西域古国,其地相当于今新疆喀什地区,公元前60年西汉统一西域后,成为中华民族大家庭的组成部分。丝绸之路南、北两道在此交会,然后西通南亚、中亚和西亚等以远地区,连接古代中华文明、印度文明和波斯及地中海等文明。疏勒因而也成为佛教东传的必由之地。汉唐时期疏勒佛教兴盛,名僧云集,讲经说法,造塔建寺,到唐代玄奘经过时,有大小寺庙数百所,僧徒万余人,是当时西域主要佛教中心之一,其在西域乃至中国佛教史上都具有极其重要的地位。可以说,在10世纪前,佛教是喀什地区流行的主要的宗教。10世纪上半叶,随着伊斯兰教传入和发动“圣战”,佛教遭到镇压,从此消亡,曾经林立的佛教寺塔自此消失于历史长河。直到19世纪末20世纪初,湮没史海千余年的佛教文化遗存才又在西域探险热潮中逐渐进入人们的视野。尽管如此,长期以来,这些遗存并未引起学术界的重视,除西方探险资料外,仅偶见一般性介绍和关于个别遗址的讨论。古疏勒的佛教文化、佛教建筑、佛教艺术仍然是未揭之谜。

经国家文物局批准,2019—2021年,中央民族大学和新疆维吾尔自治区文物考古研究所合作,对喀什市莫尔寺遗址进行主动发掘。该考古发掘被纳入国家文物局“考古中国”重大项目。发掘取得了重要阶段性成果,初步揭开了莫尔寺遗址神秘的面纱。莫尔寺考古发现对古疏勒佛教文化,特别是佛教寺院布局、佛教建筑和佛教艺术的起源和发展演变,甚至新疆地区宗教演变史的研究和教育都具有重要意义,“有力证明了历史上中央政权对西域的有效治理和宗教管理,体现了中华文明多元一体、兼容并蓄的特征”。

一、莫尔寺遗址调查与研究回顾

莫尔寺遗址位于喀什市中心东北约33公里处,距最近的村庄莫尔村直线距离约4公里,处于天山支脉古玛塔格山东南部一处洪积台地上,2001年被公布为全国重点文物保护单位。莫尔寺遗址最早引起沙俄驻喀什总领事彼得罗夫斯基(Nikolai Fyodorovich Petrovsky)的注意,他最先在《喀什的古代遗迹》一文中发表了两张照片。其后英国斯坦因(Mark Aural Stein)探险队于1900年测绘了莫尔寺遗址首张平面图,图中共记录圆形佛塔1座(窣堵坡A)、方塔1座(废墩B)和4处小型建筑遗迹,认为其中两个是佛殿;重点复原了圆形佛塔的尺寸、形制结构和建筑方法,指出其完全符合有关造塔传说所描述的建筑样式。他表示遗址没有提供任何具有年代意义的证据,但肯定可以追溯到伊斯兰教传入以前数世纪。

根据法国探险家伯希和(Paul Pelliot)的日记,斯坦因实际对莫尔寺遗址进行了发掘,地点是佛塔旁边的一幢房子废墟,伯希和称之为精舍。遗憾的是从日记中无法准确判断这个房子废墟的具体位置。伯希和于1906年9月到达莫尔寺遗址,他安排了10多名民工对几间小房子遗迹进行了清理,在斯坦因发掘过的房子遗迹中发掘出一些石膏塑像残片,在两塔之间的一个房间遗址中出土了一尊巨大佛像的衣饰、手指和耳垂等文物。现在圆形佛塔遗址西北仍有三处明显的建筑遗迹,残墙高于地面达0.77—1.5米,其中的两处有3个大坑,可能就是斯坦因和伯希和挖掘的地方。伯希和的这些调查资料连同日记生前没有公布,后来由韩百诗(Louis Hambis)代为整理出版。韩百诗以斯坦因发表的平面图为基础,结合伯希和的草图等资料绘制了莫尔寺遗址的第二张平面图。迪·卡斯特罗(Angelo Andrea Di Castro)结合快鸟高清卫星影像对斯坦因和韩百诗平面图进行比对,发现三者之间存在少许偏差,不过他大致认同里(Marylin M. Rhie)从类型学研究得出的观点,即遗址中圆形塔的源头可以追溯到乌孜别克斯坦铁尔梅孜附近的喀拉特佩第2号窟墙上的两幅窣堵波涂鸦画,年代早到2—3世纪,而方形塔的年代在5世纪末,不过他也指出,年代问题最后还是要靠科学测年方法来解决。

之后对莫尔寺遗址的调查是1990年开始的第二次全国文物普查,在公布的普查资料中,“莫尔佛塔”这个名称出现在附表“文物分布一览表”中,但正文中则完全将其忽略了。2008年开始的第三次全国文物普查对莫尔寺遗址的范围和佛塔、僧房和方塔(原文为“梯形塔”)等遗迹进行了测量,其结果与前述斯坦因和韩百诗的数据略有出入,考虑到各种侵蚀作用的影响和遗址的毁坏情况,出现这样的偏差并不奇怪。

二、莫尔寺遗址的整体布局

莫尔寺遗址是一座地面佛寺遗址,修建于一条西北至东南走向的洪积台地上。台地长约300米,最宽处约170米,面积约4万平方米。顶部及边缘受风雨侵蚀严重,形成许多大大小小的冲沟、坑洼和孔洞,一条东西向大冲沟将整个台地分为南、北两半,另一条小冲沟又将南半部最南端分隔为一个孤立的小台地。遗迹主要分布于台地的南半部和被小冲沟分隔出来的小台地上。现除两塔外,地表仅能见到数处残墙痕迹和零星散布的陶片(图1)。

自2019起,考古队对遗址周边区域进行了全面踏查,同时利用电阻法和探地雷达技术对遗址所在台地进行了二维和三维勘探,在两塔之间区域进行考古发掘,三年共发掘2800平方米,清理出不同类型佛教建筑基址4处,以及方塔的基台和塔基,出土各类文物和文物残片1万余件。初步探明了遗址的范围和总体布局以及各类建筑遗迹的形制结构和性质。

整个遗址位于台地大冲沟以南区域和南面孤立的小台地上,寺院建筑沿台地西南侧陡崖边缘分布,自西北至东南依次布局方形塔,佛殿和僧舍等房屋建筑群,覆钵塔,和覆钵塔南面孤立小台地上推测为居住生活区房舍的建筑群(图2),所有建筑均以土坯砌筑,内外壁涂抹草拌泥,表面再涂白石灰面。

三、寺院建筑的类型与形制结构

(一)佛塔

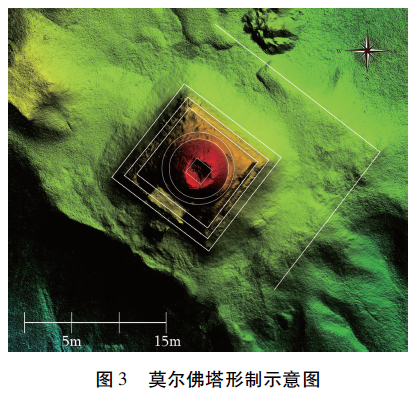

莫尔寺遗址有圆形和方形两座塔。圆形塔即俗称的莫尔佛塔(图2 “1号塔”),位于遗址中心,靠近地面处塔基边长约12米,现高约12米,耸立于台地西南侧约8米高的陡崖边缘,更显得挺拔、壮观,是莫尔寺遗址的标志性建筑。该塔是一座以土坯砌筑的覆钵塔,由三层逐渐缩小的方形塔基,塔基上的圆盘,圆盘上的圆柱形塔身和最上部的覆钵形塔顶构成,难以确定覆钵的顶部原来是否还有宝匣、相轮等设施。但覆钵顶部正中有一个向内凹进的四方形空间,其底部中心有一个较小的方形轴孔直通到塔基处。据斯坦因百年前的观察,塔的表面原来涂有白石灰面,现已痕迹全无。根据塔基周围地面土质、土色和地形的变化,推测塔基实际建立在一个更大的方形夯土基台上。方形塔基的四角大致朝向正方向,东北面边线方向为北偏西或南偏东52度(图3)。

方形塔位于遗址西北端,东南距圆形塔约60米,是一座四方形多层实心土坯塔。塔顶和四壁表面已全部毁坏,原来的形状和性质难以确定。斯坦因判断东南面可辨出有3层,经实地观察应有4层。经在塔底部西北、东北和东南三面发掘,又在坍塌堆积之下新清理出一层,确定是第一层塔基,因此该塔至少是一座五层塔。第一层塔基的东北面边长尺寸可以完全复原,为29.2米。自第一层往上逐层缩小。该层塔基修建在一个更大的方形基台中部,基台利用自然台地在西北、东北和东南三面围砌约86厘米厚的土坯护墙而成。保存较完整的东北面护墙内侧长37.31米,外壁长39.7米,最高处现高.3米,方向为北偏西或南偏东约36.5度。塔的四角大致朝向正方向(图2,“2号塔”)。从塔底坍塌堆积底部的厚层烧灰判断,此塔原应有某种木构设施,被烧毁了。

(二)佛殿

在两塔之间清理出由佛殿和僧房构成的大型建筑群,初步确定其中有佛殿3处,僧房2处,还有一些其他用途的房间。3处佛殿可分为两大类。一类是单室佛殿,共2处。这类佛殿是在室内砌四方形像台,像台和墙壁之间形成回廊,从而使整体结构呈“回”字形。其又分方形和长方形两种。其中方形“回”字形佛殿位于III号建筑西北角,门朝西南。殿内四壁和像台四壁均绘壁画,像台上和回廊里均出土石膏佛像残片,推断为原来像台上所立佛像的残留(图4,左下角)。

长方形“回”字形佛殿位于II号建筑基址西南角,编号为IV号建筑,现存西、北、东三面墙体残迹,面朝东南,近似方形的像台位于殿内北半部,南半部构成前堂。像台四周回廊的地面高于前堂地面约54厘米。像台的南壁两端各有一根泥塑的半圆形壁柱,壁柱之间的像台底部塑造出装饰面。像台南面两边分别有2根上部被烧掉的木柱,推测木柱之间原来可能设有门或台阶之类设施,以分隔前堂和后殿。该佛殿的内外壁、回廊地面和像台四壁原来都涂抹草拌泥,草拌泥表面涂白石灰面,未见壁画。西南壁墙面被烧成红色,像台及其四周也堆积很厚且烧红的灰烬,说明这个建筑也是被火烧毁的。

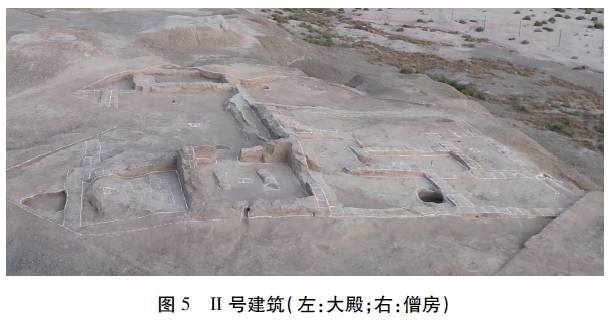

另一类是一座多室的大型佛殿,位于方塔南面,西南紧靠僧房而建。大殿由中心主殿、两端配殿和配房以及门房构成,整体呈长方形,面朝东北,前面有庭院。此大殿是遗址中已发现最大的佛殿,仅中心主殿长就有近11米,宽约8米,殿内中部并立两根粗大的木柱,沿西南和西北两壁砌土台,殿内各处发现大量石膏佛像残块,也有很厚的烧灰层,显示是被烧毁的。主殿北侧邻接两个东西并排的配殿,其中靠西的配殿有门通主殿,中心砌像台,应为方形“回”字形佛殿。靠东的配殿毁坏严重,地面铺土坯。两个配殿内均出土大量佛像残块。南侧也有两个东西并列的房间,其中西侧的房间有三层地面,说明曾被反复修整和利用,房间内堆积大量炭灰,出土陶灯盏等遗物,可能为储物间。靠东的房间中心有一个圆形灶坑,有门通主殿和西侧储物间,可能是居住生活的房间。大殿正面中间开门,两侧各有一间门房,门前有步道通庭院(图5,左)。

(三)僧房

房屋建筑群的东、西两侧各有1座单体多室建筑。两座建筑形制布局和朝向基本相同,均为平面长方形,坐西北朝东南,正门位于东南墙中央,门外有前院,建筑内6个房间呈左右对称布局,最里面的房间设置灶台或地窖,出土日常生活类遗物。综合判断当为僧舍。其中东面的僧舍编号为I号建筑,位于圆形佛塔北约20米,不含前院长16.2米,宽12.1米,面积约196米,面朝南偏东约42度。建筑内出土陶纺轮、木篦、小铜钱、动物骨骼和谷物等遗物(图4,I号建筑基址;图6 )。

另一座僧房建筑位于方塔南面,靠近台地西部边缘,为II号建筑的西半部,面朝南偏东约48度。其东北墙与东北面大佛殿的西南墙紧贴相靠,从二者之间的白石灰分界面可知僧房的修建应早于大佛殿,又从有门通大佛殿推断,二者应同时存在过一段时间。僧舍正门外也有疑似前院的设施,北、西、东三面有墙,东墙利用大佛殿的西墙,南部利用了IV号“回”字形佛殿的北墙(图2,II号建筑;图5,右)。

四、莫尔寺遗址的营建、废弃与周边的古代社会

莫尔寺遗址发现120余年,长期未引起学界重视。虽然已被列为全国重点文物保护单位,但对遗址的性质、规模和文物构成等基本情况语焉不详。通过对莫尔寺遗址的调查和发掘,我们初步形成了以下一些新的认识。

(一)莫尔寺遗址的营建与废弃

佛教传入新疆的时间诸说不一,而以公元前1世纪传入被认为较为可信,但无确证。佛教最早传入新疆的地方一为于阗(今和田),一为疏勒(今喀什)。其中疏勒具有最早接触中亚佛教的地理便利。传入于阗的时间虽亦有诸多争论,但汉藏文献都有于阗佛教始于迦湿弥罗(今克什米尔)的高僧毗卢旃在于阗王城南杏树下传法,于阗王闻法皈依,于杏树下置立寺舍的记载。据研究,此于阗王为尉迟休莫霸,是于阗尉迟氏王朝第二代君主,在位时间为1世纪初。疏勒佛教一般根据《后汉书·西域传》有关疏勒王安国之舅臣盘被送往大月氏为质的记载,认为至迟于2世纪初已从犍陀罗传入。大月氏本居河西走廊西部,公元前2世纪被匈奴所败西迁伊犁河、楚河一带,后又被乌孙所败而西击大夏(今阿富汗一带),在其地建立大月氏王国,并把大夏分为五部翕侯。公元前1世纪,五翕侯中的贵霜统一五部,建立贵霜帝国,以犍陀罗为统治中心。自此诸国皆称贵霜王,而汉仍按过去的名号称大月氏。根据《后汉书·西域传》记载,东汉安帝元初年间,疏勒王安国以罪将其舅臣盘流放月氏,月氏王对臣盘很是亲近喜爱,安国死后,派兵护送他回到疏勒,臣盘于是被国人迎立为王。汉顺帝永建二年(127),臣盘遣使奉献,被顺帝拜为汉大都尉。玄奘《大唐西域记》记载迦毕试国质子伽蓝时称,听长老说过去犍陀罗国的迦腻色迦王得到质子,优礼相待,安排他冬天住在印度诸国,夏天回到迦毕试国,春、秋则住在犍陀罗国。三个季节的住处都建造佛寺,迦毕试国居地的佛寺北面山岭上还有几间质子修习禅定的石室。日本学者羽溪了谛推断,迦腻色迦王的这个质子应该就是被立为疏勒王的臣盘,已经接受佛教的臣盘定然会在疏勒推行佛教。

莫尔寺当为疏勒最早修建的佛寺之一,始建年代可追溯到3世纪前后。如前所述,圆形佛塔这种形制,2—3世纪出现在今乌孜别克斯坦铁尔梅孜附近的喀拉特佩第2号窟墙上的涂鸦画中,表明莫尔佛塔的蓝本很可能来源于大夏的北部地区即阿姆河流域一带。关于这种佛塔样式的起源,一般都用玄奘记载的一则关于释迦牟尼用衣服、钵和锡杖教示造塔的传说来解释。玄奘在记载缚喝国提谓城和波利城中的高塔时称,相传如来悟道成佛后前往菩提树下和鹿园,二位于途中追随他的长者聆听佛法教诲后将要回本国时,向如来请教礼拜敬奉的规矩仪式。如来就用比丘三衣中的“大衣”僧伽胝叠成方形铺在地上,然后用同样的方法在上面平铺“上衣”郁多罗僧和覆膊衣僧却崎,再在其上倒覆食钵,竖立锡杖,按这种次序造塔。二人遵从佛陀之命各回自己城中,根据佛的指示修建佛塔,这就是佛教中最初的塔。莫尔佛塔的形制与这个传说几乎完全相符。这个故事似乎暗示这种形制的佛塔可能始出于这个地区。缚喝即今阿富汗北部、阿姆河南面的巴尔赫。缚喝国流行小乘佛教,这与喀什流行小乘佛教一致。喀什地区的佛教大概也是从这一带传入的。莫尔佛塔的碳十四校正年代主要集中在3世纪后半期。

同样源自这一地区的还有“回”字形佛殿,塔里木盆地地区的“回”字形佛殿早到3—4世纪,晚到8—9世纪仍然沿用。莫尔寺遗址发现的“回”字形佛殿礼拜的可能是佛像,属于像殿,说明已出现像崇拜。两个“回”字形佛殿中,靠东的面朝西南,靠西的面朝东南,似乎与圆形佛塔保持着某种呼应,也是离圆形塔比较近的礼拜建筑。两座僧舍的平面布局十分独特,应该是疏勒本地的样式,不过其朝向也都面朝东南。唯有大佛殿远离圆形佛塔,面朝东北,平面布局具有中原佛殿的结构特征,初步判断属于汉传佛教建筑。结合出土佛像特点、“开元通宝”钱币等综合分析,很可能是晚到唐代才兴建而又很快废弃的。据慧超《往五天竺国传》记载,武则天曾令天下诸州各建大云寺,西域地区的安西四镇也都兴建,“疏勒亦有汉大云寺,有一汉僧住持,即是㟭州人士”。这处佛殿很有可能与武则天时期在疏勒镇修建的大云寺有所关联。

从I号僧舍建筑出土了大量无字圆形方孔小铜钱,有可能是剪轮五铢或龟兹无文小铜钱之类。龟兹有仿照五铢铸造龟兹五铢和汉龟二体钱的传统,这种无文小铜钱可能受到剪轮五铢和东汉末期无字钱的影响,铸行年代当在南北朝时期,在新疆轮台、库车、拜城、新和、民丰、且末、婼羌等地的遗址中都有发现。喀什地区的黑太沁古城也有发现,该城被认为是唐之达漫城或伽师城。根据加速器质谱(AMS)碳十四测年结果,莫尔寺遗址各建筑中采集的标本年代早到3世纪中期,晚到9世纪末,个别标本年代更晚一些。

综上所述,可以初步推断,莫尔寺遗址可能最先修建的是覆钵塔,至魏晋南北朝时期陆续修建僧舍和“回”字形佛殿,武则天时期又增修了大佛殿(如果该遗址为大云寺所在的推测可以接受的话)。由于各建筑地面普遍分布烧灰层和上部建筑倒下而未烧完的建筑构件,推断可能是被烧毁的。

(二)莫尔寺遗址附近古代绿洲的社会景观

莫尔寺遗址所在台地的范围已经因长期侵蚀而大幅缩小,原来布局有建筑的地方有的已坍塌倾覆,相应建筑也被破坏。目前的发掘面积也相当有限,因而要确切复原遗址的边界和全部建筑布局存在一定困难。但通过调查、勘探和发掘揭示出的一些信息可以初步确定,寺院建筑应该集中于两处台地的顶部,利用台地四周自然形成的陡崖作为寺院的边界,没有发现曾设院墙的迹象。寺院建筑区面积约2万平方米。

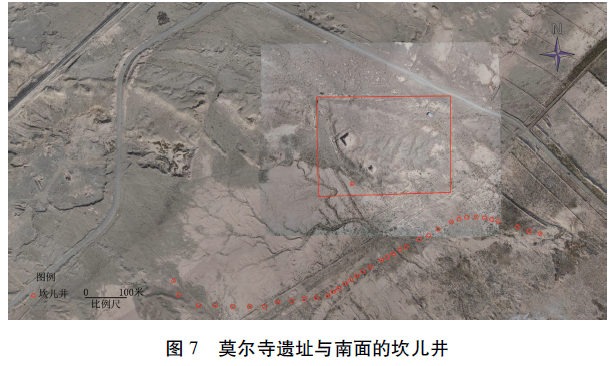

台地以西约30米有一眼井,井口呈长方形。井口周围仅发现残陶片,井内没有经过发掘,没有证据可以确定其年代。但鉴于其独立出现在离寺院建筑如此近的地方,应该有理由推断它是寺院的供水设施。目前一般认为此井是一眼坎儿井,属于从莫尔寺遗址南约100余米通过的坎儿井系统。这条坎儿井系统应该就是开普台尔哈纳坎儿井遗址,1984年调查时找到126个井口,1990年调查时只找到77个,“三普”时只找到36个,坎儿井的年代被认为属于汉至唐代。从航空摄影制作的正射影像中,36眼坎儿井口还可以很清楚地分辨出来,自西向东呈曲线形排列,西段井口相互之间的距离一般约36米,东段的距离约为15米。考虑到遗址西侧的那眼井距这条坎儿井线最近也有约180米,其性质还有待进一步考察(图7)。

坎儿井是一种主要由暗渠和竖井等构成的自流灌溉系统,如果这条坎儿井的年代推断是正确的,那么莫尔寺遗址附近在汉唐时期应为重要农耕区。其实这条坎儿井的南面就发现有古代的农田遗址,即莫尔遗址。遗址中除农田外,还发现过窑址,窑址附近散布大量陶片及釉陶片,范围约1.2万平方米。我们调查时在农田中见到大量陶片分布,还采集到喀喇汗王朝时期的钱币,表明其年代应该早到10世纪以前。莫尔寺遗址以南直线距离约52公里、恰克玛克河对岸的罕诺依古城遗址,考古资料显示是7世纪末至9世纪末之间在5世纪及其以前的聚落遗址之上营建的,进一步说明莫尔寺遗址一带很早就是人类活动中心。

莫尔寺遗址经过3年考古发掘,发现了规模宏大的佛寺建筑群,出土了包含石膏佛像、剪轮五铢和开元通宝等铜钱和其他石、陶、铜、木、纺织品等在内的大批珍贵文物,基本明确了遗址的分布范围和文化内涵,确定了寺院的总体布局和寺院建筑的类型和结构特点,寺院的发展和演变以及废弃的原因。莫尔寺考古是丝绸之路佛教考古的一次重大发现,为研究丝绸之路文化交流、佛教传播和佛教寺院变迁、佛教造像艺术演变和汉唐时期新疆特别是喀什地区佛教信仰及寺院生活提供了不可多得的第一手材料,是佛教文化在喀什一带盛行的有力见证,对新疆宗教演变史的研究也具有重要意义。考古发现表明,佛教传入新疆之后,很快在喀什地区形成了一个佛教文化的传播中心,并影响到库车及更远的地方,逐步变成了疏勒、龟兹等西域早期地方政权的主流宗教文化形式。自新疆开始,佛教向中国内地广大地区的再次传播,逐渐与当地的文化传统形成交融互动的格局,开启了佛教中国化的漫长发展历程。莫尔寺遗址的考古发现同时也反映了当时中原文化在商品经济、佛教建筑和佛教艺术等方面的深远影响,是中原和西域交往交流交融以及中央政权对西域有效管治和宗教管理的新的实证。新疆地区在佛教传入之后,又陆续经历了伊斯兰教文化、基督教文化的传入,多种宗教文化在新疆大地上都曾留下了丰富的历史文化遗产,是中华文明多元一体、兼容并蓄的有力见证。

责任编辑:张子新

原文发表于《中华民族共同体研究》2022年第4期,因微信排版需要,注释和参考文献删去。引用请务必以期刊发表版本为准。

投稿系统:https://mzgt.cbpt.cnki.net

邮发代号:82-707