文博信息

张俊民|汉晋之时西域简纸文书出土与整理研究概述

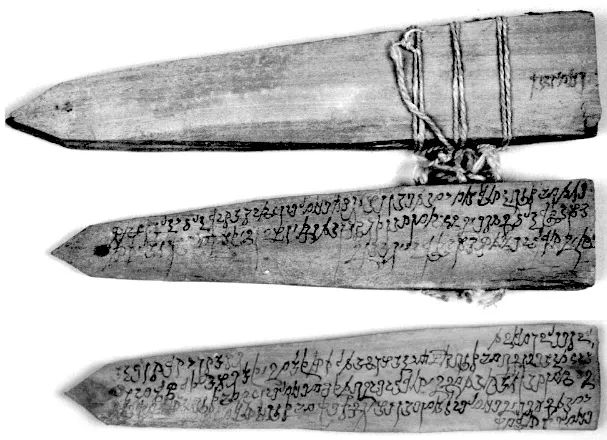

佉卢文木简的形制有楔形、矩形、长方形、长条形、棒形、塔赫提形、标签形、不规则形等等。其中以前三者形制居多。长度多在20~25厘米之间,约与汉、晋的一尺(23、25厘米)相当。佉卢文木简的产生与使用,受汉晋内地简牍的影响较大。以前看似比较独特的佉卢文矩形封检,在长沙东牌楼遗址东汉封检出土后,更加显示了两者之间的某种联系。[6]

矩形封检(左为佉卢文的,右为长沙东牌楼汉文的)

楔形木牍

佉卢文的书写材料有木简、皮革、纸、帛四种,其中以木简居多。因此之故,俗称“佉卢文简牍”。简牍之中,也包含一定数量的皮革与绢帛、纸文书,类似敦煌汉简、居延汉简包含帛书和纸文书是一样的。

佉卢文简牍文书内容有国王谕令、官府公文、簿籍文书、法律社会、佛教、信函与杂类等。它们再现了当时的社会制度、经济方式、社会生活的各个方面特征(文化、佛教)。

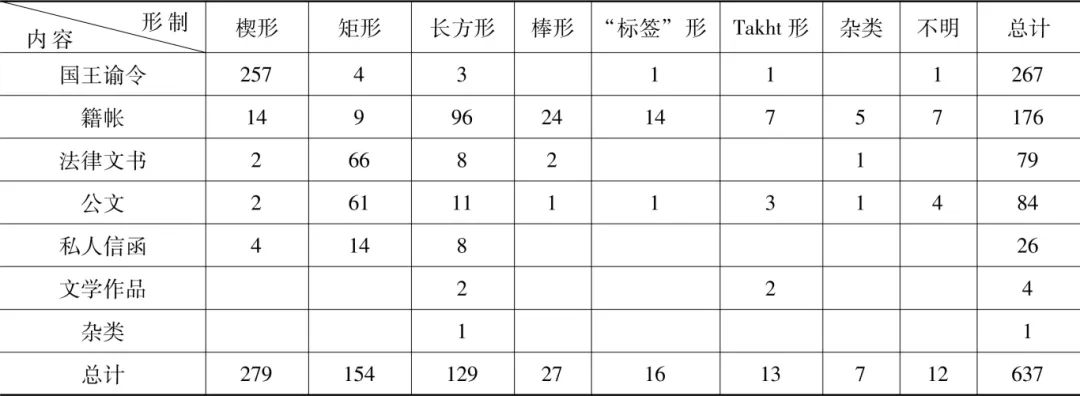

刘文锁将佉卢文木简的形制分作楔形简牍、矩形简牍、长方形简牍、棒形简牍、“标签”形简牍、Takht形简牍、杂类与不明等八种类型,并按照文字记录的文书种类进行了比较详细的对照分析。列表为:[7]

简牍形制与文书分类统计表

国内能够对佉卢文进行研究的学者并不多,尤其是能直接释读者更少。人们虽然对佉卢文所及的诸多方面进行了探讨,但总体是资料不多,还有很多值得深入的余地,尤其是新资料与新的成像技术手段引入到简牍学释读之后。[8]其中一个比较突出的例子是对佉卢文封检形制的认识。因为,从简牍发现之初就有了《简牍检署考》,足见人们对封检之形制尤为关注。若非2004年长沙东牌楼东汉简的出土,人们仍会对佉卢文封检的样式有疑问。因为佉卢文的封检与大家常见的西汉封检形式存在一定的差异,其形态的差异是时代造成的。佉卢文的最早原型在长沙东牌楼出土的东汉简牍中可以找到源头,唯没有大批发现而已。[9]

除了释读人员少之外,还有简牍的漫漶与残泐,也是制约与影响佉卢文研读的一大因素。即原物的保存状况不理想,至21世纪初1191件佉卢文文书,释读了782件,还有约三分之一未释读。相信红外扫描技术使用后一定程度上会改变这一状况,也会像汉文简牍释读一样,旧有不清楚的字,尤其是个别关键字、词也许能得到纠正。[10]技术进步将会对佉卢文研究产生很大的影响。

二 汉文简纸文书的出土、整理与研究

1901年,斯坦因与斯文·赫定分别在尼雅、楼兰发现汉文木简,这是新疆乃至中国近现代简牍最早的发现。斯坦因曾先后进行了三次中亚探险,在新疆与甘肃、内蒙古长城沿线发现了很多简牍文书。这些汉文资料,斯坦因委托法国汉学家沙畹进行整理与研究,流亡日本的罗振宇、王国维通过书信的方式,得到了斯坦因第二次中亚探险所获简牍文书的资料,1914年在日本出版《流沙坠简》。

1930年,黄文弼在土垠遗址发掘出土汉简71枚,现藏台湾“中研院”历史语言研究所。中华人民共和国成立后,新疆也先后发掘出土过汉文木简,只是数量不多,不为大家所重视。2005年《中国简牍集成》第二编收录的新疆简牍主要构成为(其中木简744枚,纸文书311件):

1.1901年,斯文·赫定在楼兰发掘的简、纸文书,其中木简124枚,纸文书164件;

2.斯坦因第二次中亚探险所获简、纸文书,其中木简183枚,纸文书51件;

3.斯坦因第三次中亚探险所获简、纸文书,其中木简79枚,纸文书48件;

4.斯坦因第三次中亚探险未刊布部分,木简117枚;

5.大谷光瑞探险队所获简、纸文书,其中木简4枚,纸文书46件;

6.1980年代,新疆考古所所获简、纸文书,其中简62枚,纸2件;[11]

7.黄文弼所获土垠木简75枚,其中71是原来整理号,后4是简牍整理小组补;

8.尼雅等地所获木简100枚。

以上出土汉文简、纸文书,斯坦因发现者多存英国国家图书馆,斯文·赫定的发掘品存瑞典国立民族学博物馆。中华人民共和国成立后的出土品,大部分集中在新疆博物馆、考古所等机构中,但均有少量流散。

新疆出土简牍的整理,中华人民共和国成立前多由西方人开始整理,国人转而介绍、研究。如王国维的《流沙坠简》,1931年张凤的《汉晋西陲木简汇编》。1930年土垠遗址的木简,1948年黄文弼以《罗布淖尔考古记》发表。中华人民共和国成立之后,西北简牍仍有大量出土,简牍学被越来越多的学者所重视,先后出版了《疏勒河流域出土汉简》《楼兰尼雅出土文书》(728枚)、《斯坦因第三次中亚探险所获甘肃新疆出土汉文文书——未经马伯乐刊布的部分》《楼兰鄯善简牍年代学研究》(746枚)、《斯坦因第四次中亚考察所获汉文书》《楼兰汉文简纸文书集成》(784枚)、《英国国家图书馆藏斯坦因所获未刊汉文简牍》等。至2013年,吉林大学韩厚明的硕士论文蒐集西汉至十六国汉文资料总数600余件。

从以上所列诸家整理与研究的数字来看,目前新疆出土简牍的数量还没有一个统一的数字。究其原因,一是发掘出土编号与整理编号之间存在差异。如《楼兰汉文简纸文书集成》10个发掘编号,整理编号是17个,其中的938号又包含6个小编号。《英国国家图书馆藏斯坦因所获未刊汉文简牍》编号1786一个包号,内含数十个削衣。二是统计的方法问题。有的学者重视民族文字,有的重视汉文文书,而有时它们可能是并存的,只是正背面文字不一致。楼兰文书与敦煌汉简存在混淆的可能,《英国国家图书馆藏斯坦因所获未刊汉文简牍》以斯坦因所获敦煌汉简为主,但其中也包含十多个楼兰文书。三是资料的再整理,也会使原来的数字有变化。冨谷至编著的《流沙出土の文字资料》就重点介绍了原来未收录的5个纸文书,不仅是数量的变化,还有其中出现的晋代双行小字注也是相当重要的资料;《英国国家图书馆藏斯坦因所获未刊汉文简牍》所收的2829个编号,虽然多是削衣形制,相较于完整的简牍质量略轻,其重要性也不可低估;土垠遗址出土的汉简,原有71个编号,但“史语所”又通过高清技术,在重新整理的基础上补充了4个编号,整个编号达到了75个。或许还有遗漏的出土品。

伴随着野外考古工作的进行,想得到一个精准的数字,除了下功夫做好统计外,还有新出土品的增加。2020年,新疆考古所在唐代的克亚克库都克烽隧遗址,发掘了游弈所之间计会交牌与平安火制度所用的木简。[12]

考虑到上述各种原因,新疆汉文简纸文书的数量,我们暂以《中国简牍集成》1051件为参考,其中可以补充的是《英国国家图书馆藏斯坦因所获未刊汉文简牍》(1786与3800以后的编号)15个号,一共是1066件。[13]佉卢文的统计数字以1191件为准。[14]此外还有婆罗迷文、于阗文、龟兹文和约800件古藏文等文字资料。[15]

新疆出土汉文简纸文书的内容,主体围绕西域屯田和西域都护、长史的日常运作为主。大至政令、诏书的传布,小到日常管理形成的各种官文书、簿籍文书、人员之间往来的私人书信、与日常生活密不可分的识字课本《急就篇》、九九诀、药方,还有汉文化典籍《左传》《论语》《战国策·燕策》《孝经》等等。

用《说文解字》作者许慎对文字的解释来说明汉晋文字的西传还是比较贴切的——“经艺之本,王政之始。”[16]国家管理的需要是其得以流布的主要动力之一。宣帝之后,在西北汉简中出现的各种“式”文书,应该是行政文书格式规范化的具体表现。西域汉文文书的使用,与中原力量的强大作后盾有直接联系。

土垠遗址简牍中最能体现汉代边塞屯戍日常生活的是某人的“直符”文书,详细记录一天之中具体的工作内容与事项。如:

乙巳晨时,都吏葛卿从西方来,出谒,已,归舍。旦,葛卿去,出送,已,坐仓校钱。食时,归舍。日下餔时,军候到,出谒,已,归舍。 L18

图片□行马,已。坐西传中,已。出之横门,视车,已。行城户,已。复行车,已。坐横门外,须臾,归舍。 L21[17]

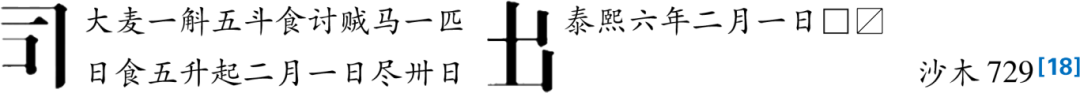

之所以出现这样的记录文书,无疑是行政管理的需要。有了这种记录才能对官员的日常工作进行考课。又如粮食物品出入的记录文书,如果没有这些记录文书如何管理?东西出了多少?又是如何出?为之,不仅有文字记录,还在文书上使用明显具有防伪的合乎标记。如:

本简作为粮食出入簿,记录大麦一斛五斗给一匹讨贼马二月三十天食用。“出”“同”二字大书,现仅存右半。下残的部分按照它简的文字记录,还有参与粮食出入经手双方的人员等。本简所示出入符券是左右剖符核验“同”字的情形,也就是后世“合同”的早年样式。在居延汉简中虽有此种方式,但与悬泉置汉简中常见的侧面“刻齿”样式还是不同的。[19]

因为需要各种形式的文书记录,还有“陈情”“表意”“记事”文字的使用,对书写字体的追求也就有了简、纸文书上可见的“习字”痕迹。[20]因为在当时的西域,纸张应该是比较贵重的,能够直接以空白纸张“习字”者,显然不是普通人所能为。[21]

三 西域简纸文书研究值得注意的问题

经过对西域出土简纸文书研究成果的总结,除了大家尽力而为地整理、研究取得显著成果之外,拾遗补阙的现象也得到了重视。如日本学者在瑞典国立民族学博物馆发现与披露的斯文·赫定所获4简5纸,在2005年的《中国简牍集成》中已有收录。2007年出版的《英国国家图书馆藏斯坦因所获未刊汉文简牍》,尽可能完整地搜罗斯坦因的发掘品,力图做一了结。现有资料的整理已经完成了第一阶段的工作,类似居延汉简整理小组所做的借助红外扫描获取高清图版、进而对旧有资料进行再整理的阶段尚未全面开展。“国际敦煌项目(http://idp.bl.uk/)”收录的斯坦因所获品多数仍缺少红外高清图版。这是新疆出土汉文简、纸文书急需进行的工作。由于这一工作涉及到的很多实物都保存在国外,可能还需要一定时日才能完成。而这一工作的开展,不仅会使简、纸文书的数量产生变化,还会对旧有的释读做出重大补充与调整。

“中研院”史语所居延汉简整理小组再整理的土垠汉简,在旧有基础上,使原来木简71枚的数量提高到了75枚,借助高清图版释文也得到了部分纠正。[22]但仍存在未尽如人意之处。其中简1的最新释文作(《中国简牍集成》释文同):

都护军候张良所假官骍牡马一匹齿八岁高五尺八寸

早年的《疏勒河流域出土汉简》作(《楼兰简牍年代学研究》同):

都护军候张□所假官骍牝马一匹齿八岁高五尺八寸

韩厚明论文作:

都护军侯张□所假官骍牝马一匹齿八岁高五尺八寸

从以上诸家的释文可以看出,“良”与“牡”二字的释读争议是最大的,现以比较清晰的图版“良”“牡”可从,而“侯”字乃误书。此外,我们还注意到此简完整,在顶端有用于系绳而锲刻的左右对称凹槽,即本简具有“楬”的功能。诸家不及的“军”字简牍上作“

”形,已有释读与字形不符。“军”字应释作“

”形,已有释读与字形不符。“军”字应释作“ ”字,隶定作“斥”字。[23]“斥候”是一种身份比较特殊的士兵,并不是职官。

”字,隶定作“斥”字。[23]“斥候”是一种身份比较特殊的士兵,并不是职官。

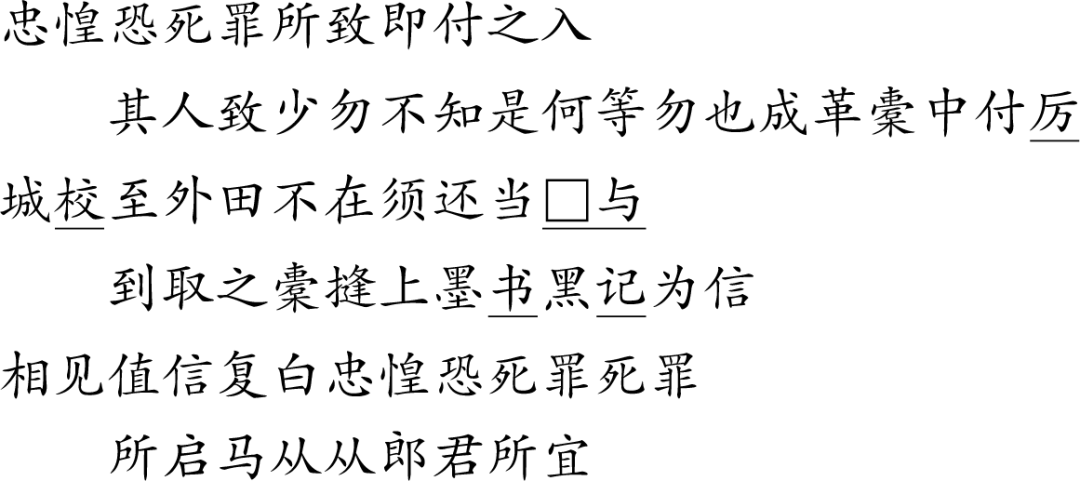

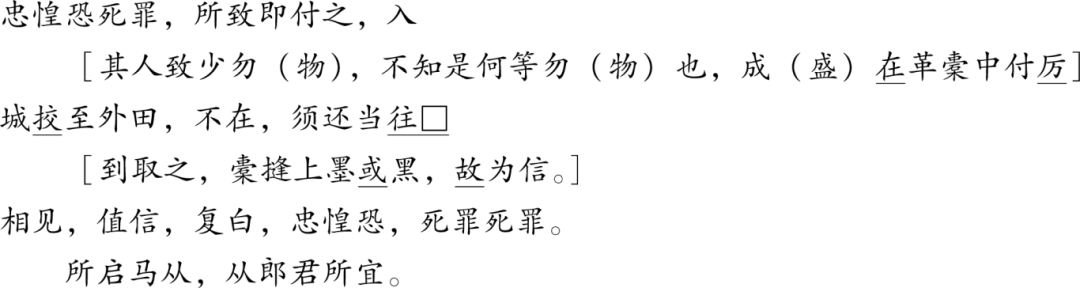

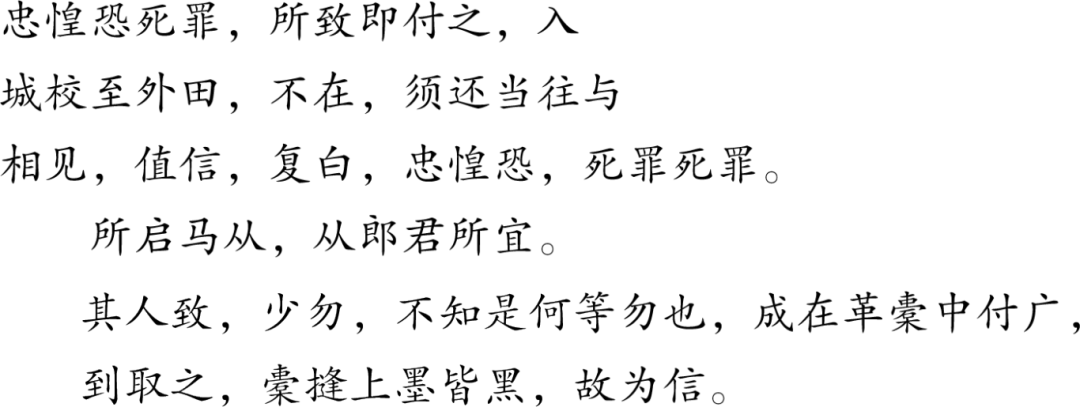

日本学者在《流沙出土の文字资料》披露了纸文书《急就篇》,早先的释文并没有最右侧残半的一行字,《中国简牍集成》对之进行了补充。[24]另一纸残长11.7、宽22.5厘米(见下图)。为名“忠”者所写的书信,原来的释文作:[25]

《中国简牍集成》释文作:[26]

从释文与图版可见,这一纸文书,原本是“忠”写给马某的书信,其中还夹杂一封涉及橐中物品的私信。两封信糅合在一起,正文四行,字体比较大,夹杂的书信两行,用字比较小而草,字体明显有别。致使《集成》的录文以括弧将夹杂的书信括起来以与正文书信区别。两封书信糅合在一起,若非图版难以理解。为确保书信的完整性,也许可以用另外一种方式,将二者分别移录,另加注文即可。即释文可作:

录文之外,我们还可以发现两者释文之间存在的差异。“校”与“挍”,左侧部首在魏晋纸文书中易淆,“校”字可从。“ 与”“往

与”“往

”,释读可以两从出现的字作“往与”。“彳”“亻”与前言“木”“扌”使用同。“与”字右下残类似简体字,晋代纸文书正作此形,与甘肃玉门毕家滩“晋律注”用字同体。[27]

”,释读可以两从出现的字作“往与”。“彳”“亻”与前言“木”“扌”使用同。“与”字右下残类似简体字,晋代纸文书正作此形,与甘肃玉门毕家滩“晋律注”用字同体。[27]

夹杂的书信“厉”字作“”形,右下呈“黄”形,与“万”字不类,疑此字可释作“广”字。前者释为“书”字后者释作“或”字者,字形作“”形,应释作“皆”字。前释作“记”字,不如后者的“故”字妥。字形虽有差异,考虑到草书与《散见简牍合辑》之244“故为信”辞例,“故”字可从。[28]

“摓上墨皆黑”,是一种记号方式。将物品装在革橐里面,这种封缄方式,在汉代邮书与物品的封缄中常见。除了一般所言的封检之外,这里可能使用了又一种防范措施,在橐的缝合处,用墨涂黑。是不是两者同时并用,不好说,但至少出现了又一种防伪方式。这种方式被“忠”用另一种形式与字体夹杂在书信中告知对方。此等告知方式,也显示这种防伪方式比较独特,并不是当时习见的常用方式。

四 小结

汉文简牍文书,使用的时间早、延续的时间长,纸张作为文字载体广泛使用之后,简牍仍在新疆部分地区、局部领域使用。从汉至唐,不同时期的简纸文书均有发现,其产生及使用同中原王朝对西域的经营、汉文化在当地的传播有很大的关系,如汉代居卢訾仓所在地的土垠遗址出土汉简、尼雅精绝国遗址出土的汉代简牍与楼兰晋代西域长史治所所在地出土的简纸文书等。

佉卢文的使用,始于东汉,终于十六国,主要使用地域在新疆塔里木盆地南缘的尼雅、于阗,因相互往来,龟兹、楼兰也有出土。从佉卢文简牍与出土地点的关联来看,佉卢文文书集中出土的遗址点规格、级别非常高。

可见,汉文简纸文书的出现,与中原王朝对西域的经营密切相关,西汉的土垠遗址与尼雅的N.Ⅳ遗址是最好的代表。[29]晋代汉文书集中在楼兰出土,汉文书数量与同时代并存使用的佉卢文文书在地域上有差异,反映了西域绿洲的地方文化特色。

[1]本文为2020年国家社会科学基金重大项目“中韩日出土简牍公文书资料分类整理与研究” (项目编号:20&ZD217)阶段性成果。

[2]以上内容主要参考林梅村著:《沙海古卷——中国所出佉卢文书(初集)》,文物出版社,1988年。

[3]林梅村:《沙海古卷——中国所出佉卢文书(初集)》,第12页。

[4]刘文锁:《尼雅考古一百年》,《考古》2005年第11期,第85~92页。

[5]林梅村:《佉卢文材料中国藏品调查记》,《西域研究》2011年第2期,第115~129页。

[6]邬文玲:《“合檄”试探》,《简帛研究(2008)》,广西师范大学出版社,2010年,第152~173页。

[7]刘文锁:《论尼雅遗址和简牍与建筑遗迹的关系》,《欧亚学刊》2002年第2期,第126页。

[8]刘文锁:《论尼雅遗址和简牍与建筑遗迹的关系》,《欧亚学刊》2002年第2期,第116~149页;孙丽萍:《新疆出土民族文字简牍形制简论》,《形象史学研究》2016年下半期,第131~139页;孙丽萍:《新疆出土佉卢文简牍制度探析》,《喀什大学学报》2018年第3期,第27~33页。

[9]邬文玲:《“合檄”试探》,《简帛研究(2008)》,第152~173页。

[10]红外扫描技术应用到简牍的成像与高清图版的出版技术,使简牍图版的清晰度有了质的飞跃,原来不清楚的字,可以得到释读;原来无法理解的释文,在纠正释读的基础上可以得到很好的解释。集中体现这一成果的是简牍整理小组:《校读史语所藏居延汉简的新收获》,《古今论衡》第28期,2015年,第16~87页。目前这一技术正在简牍整理方面广泛应用。

[11]胡平生主编;汪涛副主编:《中国简牍集成》第20册,敦煌文艺出版社,2005年,第2307~2318页。其中63A的编号,原书误作83A。

[12] 《古来征战几人回——考古发现还原唐朝士兵戍边生活》,中国社会科学院考古研究所中国考古网2020年7月30日。

[13]内中不包括高昌出土的吐鲁番纸文书。

[14]刘文锁:《尼雅考古一百年》,《考古》2005年第11期,第85~92页。

[15]古藏文资料相对较晚,王尧,陈践:《吐蕃简牍综录》,文物出版社,1986年,收新疆博物馆藏吐蕃简牍78件,斯坦因采集380件;晚于7世纪,8~10世纪都有。胡静,杨铭:《英国收藏新疆出土古藏文文献叙录》,社会科学文献出版社,2017年,收斯坦因发掘品700多枚。王培培在《〈英国图书馆藏斯坦因所获新疆出土古藏文写本〉读后》(《西夏研究》2018年第1期,第117~119页)言前书收录702枚。

[16]段玉裁:《说文解字注》,上海古籍出版社,1981年,第763页。

[17]简牍整理小组:《居延汉简(肆)》,台北:“中研院”历史语言研究所,2017年,第278页。标点引者加。

[18]侯灿,杨代欣编著:《楼兰汉文简纸文书集成》,天池出版社,1999年,第332、333页。

[19]张俊民:《悬泉置出土刻齿简牍概说》,《简帛》第7辑,上海古籍出版社,2012年,第235~256页。

[20]邢义田:《汉代边塞吏卒的军中教育──读〈居延新简〉札记之三》,《简帛研究》第2辑,法律出版社,1996年,第273~278页。

[21] 〔日〕冨谷至编著:《流沙出土の文字资料》,京都大学学术出版会,2001年,第185页。

[22]居延汉简整理小组:《居延汉简(肆)》,“中研院”历史语言研究所,2017年。

[23]张俊民:《土垠遗址出土简牍释文校释》,《甘肃简牍》第2辑,2022年,第13~21页。

[24] 〔日〕冨谷至编著:《流沙出土の文字资料》,第185页;胡平生主编;汪涛副主编:《中国简牍集成》第20册,第2155~2156页。

[25] 〔日〕冨谷至编著:《流沙出土の文字资料》,第196页。

[26]胡平生主编;汪涛副主编:《中国简牍集成》第20册,第2158页。

[27]张俊民,曹旅宁:《毕家滩〈晋律注〉相关问题研究》,《考古与文物》2010年第6期,第67~72页。

[28]李均明,何双全:《散见简牍合辑》,文物出版社,1990年,第25页,1984年甘肃武威五坝山汉墓M3出土木牍。

[29]刘文锁:《论尼雅遗址和简牍与建筑遗迹的关系》,《欧亚学刊》2002年第2期,第121页。