文博信息

张俊民|悬泉汉简所见丝绸之路

二、丝绸之路上的人员管理

悬泉置是官方的接待机构,其主要功能之一就是“迎来送往”,为过往人员提供食宿、车马等方面的服务。除了具有官方色彩的官员、吏卒接待外,就是反映中外交往的西域、中亚乃至更远地方的使者。悬泉汉简可以见到与汉有交往的西域国名有婼羌、楼兰(鄯善)、且末、小宛、精绝、扜弥、渠勒、于阗、莎车、疏勒、尉头、温宿、姑墨、龟兹、乌垒、渠犁、尉犁、焉耆、危须、狐胡、山国、车师、卑陆、乌孙、皮山、蒲犁、大宛、大月氏、罽宾和康居等,此外,还有两个史书不见的折垣与祭越。[4]

体现这些使者的文书,主要是两大类,一类是悬泉置对过往人员传文书抄录:经过悬泉置人员的传文书都要抄录一份存档,我们今天见到的应该基本都是这一类文书;一类是悬泉置具体接待这些人员的开支状况,包括人员的来源地、吃了几顿饭、吃了些什么物品、花了多少钱以及具体用车、用马情况。

从传文书的抄件所示可知:外国使者从西域进入敦煌后,多由敦煌郡派人专门护送使者去长安。此类传文书由敦煌郡签发。外国使者归国,由中央政府的部门派专人护送。此类传文书由具体负责部门签发。既是使者在汉境的待遇之一,也可以看作是当时的管理制度。此类文书如:

鸿嘉三年正月壬辰,遣守属田忠送自来鄯善王副使姑彘,山(国)王副使乌不腞,奉献诣行在所,为驾一乘传。敦煌长史充国行大守事,丞晏谓敦煌为驾,当舍传舍、郡邸,如律令、六月辛酉西。

ⅡT0214②:78

使大月氏副右将军史柏圣忠,将大月氏双靡翎候使者万若、山副使苏赣皆奉献言事,诣在所,以令为驾一乘传,永光元年四月壬寅,敦煌大守千秋,长史章仓长光兼行丞事,谓敦煌,以次为驾,当传舍,如律令,四月丙午过东。

ⅤT1210③:132

记录悬泉置为各种过往人员提供服务的文书类型比较多,涉及到人员需要的方方面面。如:

出粟五斗二升。以食安远侯副卫司马遣假千人尊,所将送匈奴归义抪类王使十一人,质子三人,凡十三人,人一食,食四升,东。

ⅡT0115④:39

出钱百六十,沽酒一石六斗。以食守属董并∨华贺所送莎车使者一人,罽宾从者二人,祭越使者一人,凡四人,人四食,食一斗,自出。

ⅡT0113②:24

出送龟兹王,传车二乘,白车四乘。

ⅠT0405④A:24

传车一乘,送于阗王折椹敝尽,伤一楅,不可用。

ⅡT0113③:59

甘露三年十月辛亥朔,渊泉丞贺移广至、鱼离、县泉、遮要、龙勒、厩啬夫昌持传马送公主以下过,廪穬麦各如牒,今写券墨移书到,受簿入,十一月报,毋令缪,如律令。

ⅡT0114③:522

出茭八十七石,以食译马百一十六匹,送迎诸国客使者,积六百九十六食,食十五斤

ⅠT0111②:35

除上述具体的文书记录之外,还有一些反映东西交往的具体事例。这些事例对于认识汉代丝绸之路的状况也是很有帮助的。如永光五年“案验康居王使者献驼”册和“过长罗侯费用簿”等。“案验康居王使者献驼”册具体再现了西域小国与汉朝中央政府的交往方式和具体经过。对于认识丝绸之路上存在的官方行为方式无疑具有重要的意义。具体简文为:

康居王使者伯刀、副扁阗,苏韰王使者姑墨,副沙囷即,贵人为匿等皆叩头自言,前数为王奉献橐佗入敦煌

ⅡT0216②:877

(敦煌)关,县次赎食至酒泉昆蹏官,大守与伯刀等杂平直肥瘦,今伯刀等复为王奉献橐佗入关,行道不得

ⅡT0216②:878

食,至酒泉,酒泉大守独与小吏直畜,伯刀等不得见所献橐佗,姑墨为王献白牡橐佗一匹,牝二匹,以为黄,及伯刀

ⅡT0216②:879

等献橐佗皆肥,以为瘦,不如实,冤。

ⅡT0216②:880

永光五年六月癸酉朔癸酉,使主客谏大夫汉侍郎当移敦煌大守,书到验问言状,事当奏闻,毋留如律令。 A

泉 B

ⅡT0216②:881AB

七月庚申,敦煌大守弘、长史章、守部候修仁行丞事,谓县:写移书到,具移康居苏韰王使者伯刀等献橐佗食用谷数,会月廿五日,如律令 /掾登、属建、书佐政光。

ⅡT0216②:882

七月壬戌,效谷守长合宗、守丞敦煌左尉忠谓置,写移书到,具写传马止不食谷,诏书报,会月廿三日,如律令。/掾宗,啬夫辅。

ⅡT0216②:883

以上七简构成的册书,实际上是由两部分组成。第一部分是康居王使者等的申诉文书,由前四简组成;第二部分是具体调查文书,由三简组成。前四简又有两层含义,一层是康居王使者先前往来的状况,是如何接待的,在接待过程中也没有出现过矛盾;另一层意思是不仅与以前的接待方式改变了,而且还出现了很大的问题。接待不周的问题有:所过之处“不得食”,接待规格降低,由原来的太守亲自出面换成了小吏。更不可容忍的是奉献物品在传送过程中出现了调包现象:白骆驼变成了黄的,肥的硬说成是瘦的。因为出现了使者的申诉,当时负责外事的部门使主客谏大夫汉与侍郎当发文调查情况,后三简分别是中央发给敦煌太守、敦煌太守以及效谷县转文的文书。而原来的接待状况与交往情况,无疑代表了正常情况下的丝绸之路的官方交往方式;而存在和出现的问题,又反映了中西交往中另一种情形。以正常状况是康居王的这些使者沿途都应该提供饮食生活所需,奉献的骆驼在酒泉郡交给昆蹏官,交接之时由酒泉太守亲自出面,审定奉献物品的等级、状况。如此生动再现当时交往状况的情形得以保存下来,两千年后的我们是何等的庆幸。

“过长罗侯费用簿”,具体再现了当时悬泉置接待长罗侯及其下属人等经过悬泉置的状况。既是悬泉置生活工作状况的体现,也是当时丝绸之路之上官方驿站的作为形式。文书为:

县泉置元康五年正月过长罗侯费用簿。县掾延年过。

ⅠT0112③:61

入羊五,其二皐(羔),三大羊,以过长罗侯军长吏具。

ⅠT0112③:62

入鞠三石,受县。

=ⅠT0112③:63

出鞠三石,以治酒六酿。

ⅠT0112③:64

入鱼十枚,受县。

ⅠT0112③:65

入豉一石五斗,受县。

ⅠT0112③:66

今豉三斗

ⅠT0112③:67

出鸡十只一枚,以过长罗侯军长吏二人,军候丞八人,司马丞二人,凡十二人,其九人再食,三人一食。

ⅠT0112③:68

出牛肉百八十斤,以过长罗侯军长吏廿人,遮候五十人,凡七十二人。

ⅠT0112③:69

出鱼十枚,以过长罗侯军长吏具。

ⅠT0112③:70

出粟四斗,以付都田佐宣,以治庚(羹)。

ⅠT0112③:71

出豉一石二斗,以和酱食施刑士。

ⅠT0112③:72

入酒二石,受县。

ⅠT0112③:73

出酒十八石,以过军吏廿,遮候五人,凡七十人

ⅠT0112③:74

凡酒廿,其二石,受县十八石,置所自治酒。

ⅠT0112③:75

凡出酒廿石

ⅠT0112③:76

出米廿八石八斗,以付亭长奉德都田佐宣,以食施刑士三百人 。

ⅠT0112③:77

凡出米卅八石

ⅠT0112③:78

现存文书虽由18枚简牍组成的,并不是一个完整的册书。册书自名“县泉置元康五年正月过长罗侯费用簿”。元康五年即神爵元年(前62年),因改元时间和信息传递问题,悬泉汉简中元康五年有晚至闰四月者。“长罗侯”即数出西域的常惠。如其自名是正月“过长罗侯费用簿”,而实际上还有很长准备阶段。类似的接待,首先应该有一个像通知性质的文书,告诉敦煌郡或效谷县乃至悬泉置,长罗侯一行约在正月要从悬泉置或效谷县经过,效谷县或悬泉置事前要为此次接待做一定的准备工作。如文书中记录的酒,悬泉置首先是从县接收做酒的“鞠”(麯)三石,然后用这三石麯酿造了十八石酒全部用在了此次接待的过程中。三石麯用完了,即所谓的出麯三石。此次共用酒二十石,悬泉置自治的十八石酒还不够,又从县接收了二石酒。从酿造酒的过程来看,十八石酒一定不是短期所能完成的。而接待人员较多,除了效谷县特派县掾延年专门负责此事外,还抽调了亭长奉德和都田佐宣等协作帮忙。

本文书可以看作是接待长罗侯等人的事后决算文书,通过此次接待的具体花费状况,我们可以考察汉代丝绸之路上官方驿站的具体运作过程。

使者、官员非同寻常,对其接待自是不可轻浮的小事,事先的通知和准备是不可或缺的。但也并不是每每都是如此。使者、官员作为官方接待驿站自是其必须接待的任务或工作。此外,还有一些原本并不具备官方特征的人员,对这些人员的接待与管理在悬泉汉简也有体现。其中也体现了丝绸之路上的官方管理方式。如:

尉梨贵人乌丹,丹三裘衣,过毋致,没入。

ⅡT0215③:133

尉犁贵人乌丹,丹三裘,过致,没入

ⅡT0315②: 17

此二简均与贵人乌丹有关。乌丹有六件衣物,其中三件裘衣因为没有“致”而被没收,另三件因为超过“致”所记述的数字被没收。当然,这里面涉及到具体的没入地点和“致”的问题,也没有介绍乌丹是返程还是来程。尉犁是西域小国,按照《汉书·地理志》的记载“王治尉犁城,去长安六千七百五十里……西至都护治所三百里,南与鄯善、且末接。”[5]

从乌丹的来去状况分析,返程的可能性比较大。如前所述列,西域小国的使者返程多由专人护送出境,乌丹的返程可能就没有专人护送。而“致”在此则属于出入关的事先通报文书,属于通关文书的一种。乌丹过关时所携带的物品要与“致”所记述的相符才能顺利过关,否则被关卡“苛留”,过“致”物品被没入(收)。从“致”的使用,乌丹物品的被没入地点应属于关卡,只是具体关名未言。

乌丹作为尉犁贵人,在返程途中所携带的物品“裘”或“裘衣”因为“致”没有记录或超出“致”所记录的数字竟能被某关卡没入。由之可见,当时的通关制度是比较严格的。“关”在当时丝绸之路上的功能和作用也由之体现出来。行走在丝绸之路上的人员,携带物品的多少仍然是会有一定程度或数量的限制。

客胡人持麴来者,辄亭次传诣廷,勿令有遗脱到民间者

91DXF13C①:9

本简的“麴”也就是前面“过长罗侯费用簿”中的“鞠”,酿造酒所需的“麴”料。“客、胡人”持麴来,无疑是指“客、胡人”从汉朝关境之外带入的“麴”。这些“麴”要严格保管,“亭次传诣廷,勿令有遗脱到民间者”。这可以看作是当时丝绸之路的官方驿站对外来酒“麴”的管理制度。与此关联的背景如何呢?是正好与当时实施的酒榷有关,或是客人们所带的“麯”与汉朝故有“麯”有异呢?从酒的食用与酿造来看,汉代已具有完善的技术与手段,前面提到的悬泉置为了接待长罗侯等人就可以自己酿造十八石酒,足见酿酒之法已盛传。“客胡人”所持“麯”不是汉朝故有之“麯”,也许是西方酿造葡萄酒所需的酒“麯”。葡萄由张骞传入内地,到此时也许葡萄酿酒之法亦有流传。《汉书·西域传》记大宛国“以葡萄为酒,富人藏酒至数万石。久者至数十岁不败。”

它的出现因为简牍记述原因,其前面“客”的身份不好确定,固然可以看作是高等级的层面,由西方使者、贵人带入,也可以看作是低等级层面,属于民间行为。既可以作为当时对待民间层次交往的一种管理方式或方法,当然,也体现了当时政府对丝绸之路上中西交往的管理和参与。

·胡人归义占数敦煌,廪食县官。长吏宜数存问所疾苦,其为吏民庸舍长者当庐有贾,以为之本业。

ⅠT0116②:62

本简以黑圆点始,可以看作是管理层面的制度文书。“胡人归义”即“归义胡人”,是对从汉朝边境之外降汉归化之胡人的称谓。[6]这类人之所以要向敦煌申报户口“占数敦煌”,除了其它地域的人员之外,还应该包括从西域诸国来到敦煌的原本不是属于汉朝境内的移民。对待这些人,政府要为之提供粮食、住宿,关心其疾苦,尽可能为之提供生活条件,使之能够安定生活。

这一层面的所谓“归义胡人”应属于比较低级的民间层面。伴随着官方驿路的开通,中西交往的频繁,西域居民也有一部分会来到敦煌定居,经“占数敦煌”而成为敦煌的编户之民。这是丝绸之路在东西交往中的又一表现或影响。也反映了敦煌在当时丝绸之路上的独特地位。

我们以现有简牍档案文书的记录对汉代敦煌郡丝绸之路的走向、构成和组织形式进行的研究,揭示了以效谷县悬泉置为典型代表所体现的汉代交通路线的机构组织形式和运作状况。所举个例充分体现了汉代中后期丝绸之路的官方交通功能,从机构的设置到具体的运作与管理,体现了悬泉置的主要功能是“迎来送往”与“政令传递”。西汉中后期,丝绸之路的微观状况通过两千年后发现的档案文书得以再现,重新为人们所认识,这既是简牍档案文书对丝绸之路史研究的贡献,也是对汉代社会史研究贡献的具体表现。

—————————————————————

参考文献:

[1] 武汉大学简帛研究中心等,二年律令与奏谳书[M].上海:上海古籍出版社,2007:198—199.

[2] 张俊民,对汉代悬泉置马匹数量与来源的检讨[C]//秦汉史论丛,第十一辑,长春:吉林文史出版社,2009:494-516.

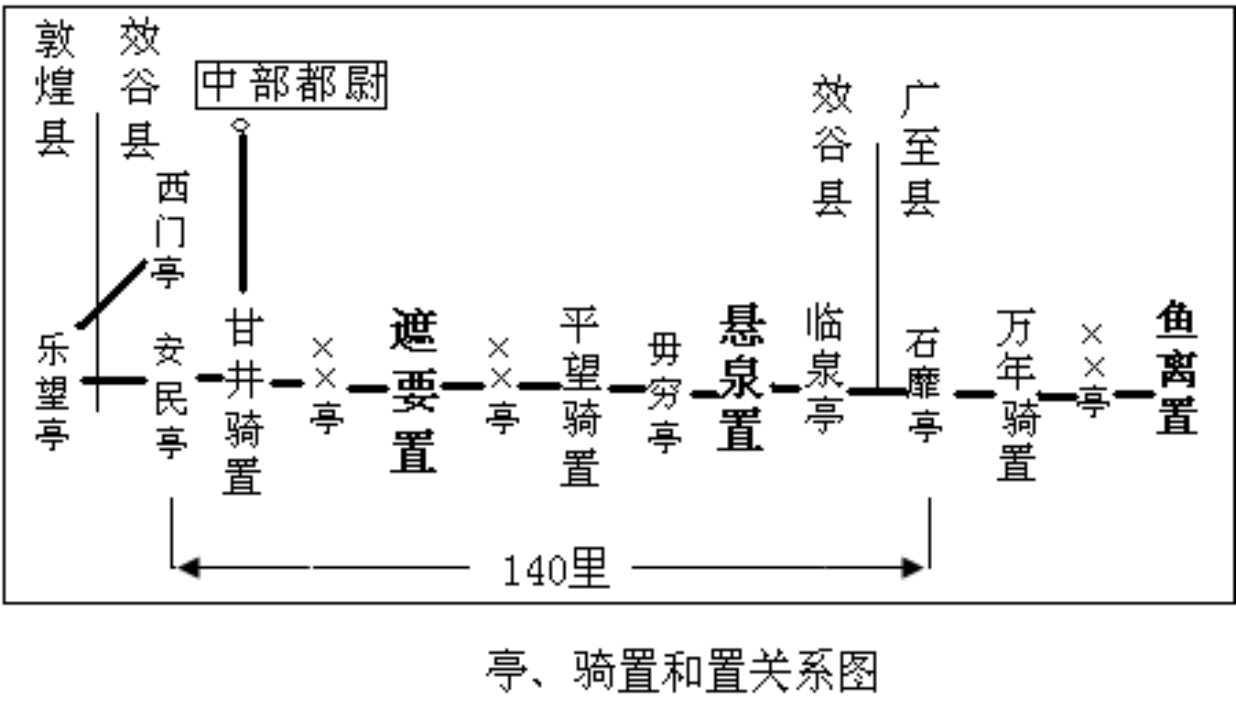

[3] 李并成,汉敦煌郡境内置、骑置、驿等位置考[J],敦煌研究,2011(3):70-77.

[4] 罗帅,悬泉汉简所见折垣与祭越二国考[J]西域研究,2012(2):38-45.

[5] 班固,汉书[M],北京:中华书局,1983:3919.

[6] 孙家洲,从“归义”封号看汉代边疆经营的羁縻之策[C]//中国社会科学院考古研究所等编,汉代西域考古与汉文化,北京:科学出版社有限责任公司,2014.