研究

大暑之际:品读书印,心有清凉

摘要: 今日大暑,是夏季最后一个节气。中国古人将大暑分为三候:“一候腐草为萤;二候土润溽暑;三候大雨时行。”大暑节气正值“三伏天”里的“中伏”前后,是一年中最热的时期,同时,很多地区的旱、涝、风灾等气象灾害也最为频繁。大暑节气民间有晒伏姜、喝伏茶、烧伏香、送“大暑船”等习俗。在传世书法作品中,有关避暑的内容,晋唐书家较为少见,宋代文人手 ...

今日大暑,是夏季最后一个节气。中国古人将大暑分为三候:“一候腐草为萤;二候土润溽暑;三候大雨时行。”大暑节气正值“三伏天”里的“中伏”前后,是一年中最热的时期,同时,很多地区的旱、涝、风灾等气象灾害也最为频繁。大暑节气民间有晒伏姜、喝伏茶、烧伏香、送“大暑船”等习俗。在传世书法作品中,有关避暑的内容,晋唐书家较为少见,宋代文人手札则颇多。如蔡襄《暑热帖》中有言:“暑热,不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避,人生缰锁如此,可叹可叹!”

大暑来临。中伏相伴。高温持续。酷热难耐。不禁想到一句“偷得浮生半日闲”。

现代人有电扇、空调,古人如何避暑?这无疑是放在嘴边的一句话。其实古人的花样很多,远远超出我们的想象。根本原因在于,技术越是落后,越是依赖人的智商,想象力会被发挥到极致。况且,趋利避害是人的天性。从另外一个角度来看,所谓“避暑”,其实是避不开的,不过是图一时痛快,变化一下时空,转换心境而已。只有具备了一定的条件,才能谈到“避”,如果身在特殊岗位,该干什么还得干什么。

古代社会和现代社会相比,有很多变化,主要体现在三方面,一是技术革新主导的外在环境变化;二是礼俗更替带来心态的变化;三是人口增长,密度膨胀,这一点影响是最直接的,直接侵占彼此的活动空间。过去常说,“天高皇帝远”,现在基本不可能了,很难体会到此等情境,就连海南的“天涯海角”,每天都挤满了人。

面对这样的现状,个人无法改变,只有接受,一定要化被动为主动,主要是心态调整,还是古人总结到位——心静自然凉。

书家印人比较特殊。他们是想避暑但又不能完全避开的那一类。最常见的低成本避暑之法,躺在大树下乘凉,闭目养神,只能什么也不做。对于书家印人来说,基本不可能。从事书印创作,虽然算不上沉重的体力活,毕竟需要手工操作,尤其是写大字、刻巨印,需要消耗脑力和体力。既然有能量消耗,体温就会上升。为什么说心态最重要,原因就在这里。俗话说,曲不离口、拳不离手;夏练三伏、冬练三九。但凡需要操练的艺术类型,书法、唱戏、唱歌、武术等等,都需要坚持。“夏练三伏”就是说大暑之日,也不能间断,从中也见证了书家印人的成功来之不易。

欣赏阅读古代书家印人的作品,可以体会到清凉之境。所谓“避暑”,说穿了,就是寻求一种心理安慰,好之而乐之。创作的过程,是与挚友交流的过程,也可能是独享的过程,自己与自己交流。阅读欣赏的过程,就是不断发掘和体验的过程。

晋人手札,基本上是刻帖,内容比较单一。唐代书家,后世很少单纯从文人角度来看待,多是高官大僚,作品为碑刻巨制。有关避暑的内容,得从宋代文人手札中去寻找。

在蔡京和蔡襄之间,有一段聚讼纷纭的“公案”,到底谁该位列“宋四家”?从书法风格来说,蔡京当入。从年龄上来说,蔡京和米、黄等接近,辈份也相近,虽然米、黄尊苏轼为老师。蔡京尤其和米芾交好。蔡襄和蔡京是同乡、同姓、同宗、同朝的“兄弟”,但蔡襄比蔡京大35岁,算得上两代人。蔡襄其实没有被列入的理由,从书法风格上来说,完全是“尚法”遗绪。蔡襄被替换了则是因为蔡京人品低劣。蔡襄比其余三位年龄要大,特别是米黄。要知道,古人极其讲究尊卑有序。这个问题其实在“初唐四家”欧虞褚薛的身上也存在,欧阳询比薛稷大92岁,几乎相隔一个世纪。我一直怀疑四人并称是不是有什么特别的原因?综合考虑蔡京的人品和蔡襄的书风,应该是“宋三家”。但中国人喜欢一个“整数”,那就四个人吧,皆大欢喜。![元 赵孟</div>

<div class=]()

大暑来临。中伏相伴。高温持续。酷热难耐。不禁想到一句“偷得浮生半日闲”。

现代人有电扇、空调,古人如何避暑?这无疑是放在嘴边的一句话。其实古人的花样很多,远远超出我们的想象。根本原因在于,技术越是落后,越是依赖人的智商,想象力会被发挥到极致。况且,趋利避害是人的天性。从另外一个角度来看,所谓“避暑”,其实是避不开的,不过是图一时痛快,变化一下时空,转换心境而已。只有具备了一定的条件,才能谈到“避”,如果身在特殊岗位,该干什么还得干什么。

古代社会和现代社会相比,有很多变化,主要体现在三方面,一是技术革新主导的外在环境变化;二是礼俗更替带来心态的变化;三是人口增长,密度膨胀,这一点影响是最直接的,直接侵占彼此的活动空间。过去常说,“天高皇帝远”,现在基本不可能了,很难体会到此等情境,就连海南的“天涯海角”,每天都挤满了人。

面对这样的现状,个人无法改变,只有接受,一定要化被动为主动,主要是心态调整,还是古人总结到位——心静自然凉。

书家印人比较特殊。他们是想避暑但又不能完全避开的那一类。最常见的低成本避暑之法,躺在大树下乘凉,闭目养神,只能什么也不做。对于书家印人来说,基本不可能。从事书印创作,虽然算不上沉重的体力活,毕竟需要手工操作,尤其是写大字、刻巨印,需要消耗脑力和体力。既然有能量消耗,体温就会上升。为什么说心态最重要,原因就在这里。俗话说,曲不离口、拳不离手;夏练三伏、冬练三九。但凡需要操练的艺术类型,书法、唱戏、唱歌、武术等等,都需要坚持。“夏练三伏”就是说大暑之日,也不能间断,从中也见证了书家印人的成功来之不易。

欣赏阅读古代书家印人的作品,可以体会到清凉之境。所谓“避暑”,说穿了,就是寻求一种心理安慰,好之而乐之。创作的过程,是与挚友交流的过程,也可能是独享的过程,自己与自己交流。阅读欣赏的过程,就是不断发掘和体验的过程。

晋人手札,基本上是刻帖,内容比较单一。唐代书家,后世很少单纯从文人角度来看待,多是高官大僚,作品为碑刻巨制。有关避暑的内容,得从宋代文人手札中去寻找。

北宋 蔡京 《节夫帖》

宋代几位大手笔书家都有作品。蔡京《节夫帖》写道:“昨日终日远劳同诣。下情悚感。不可胜言。大暑。不审还馆动静如何。想不失调护也。京缘热极,不能自持。疲顿殊甚。未果前造坐次。悚怍。谨启代面叙。”“京缘热极,不能自持。疲顿殊甚”,说明因为天热而懒得动。此帖风格近似米芾,笔力雄健,气势不同凡响,从姿媚的笔法来看,是从唐人书法入手,直溯“二王”。用笔挥洒自然,高雅格调;结字出之天然;起笔落笔呼应,创造出多样统一的字体,分行布白经过精心安排,左顾右盼之中求得前后呼应,达到了气韵生动的境地。

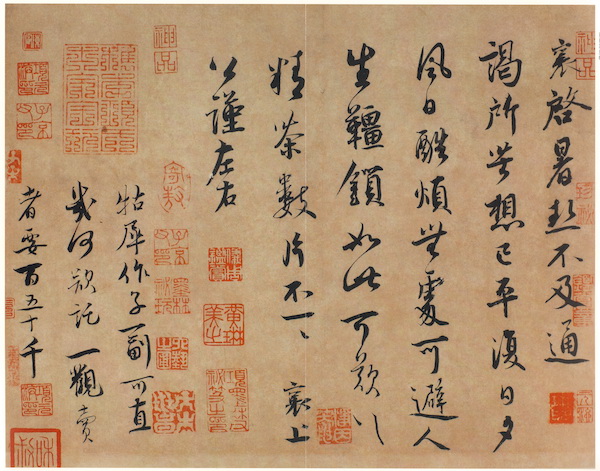

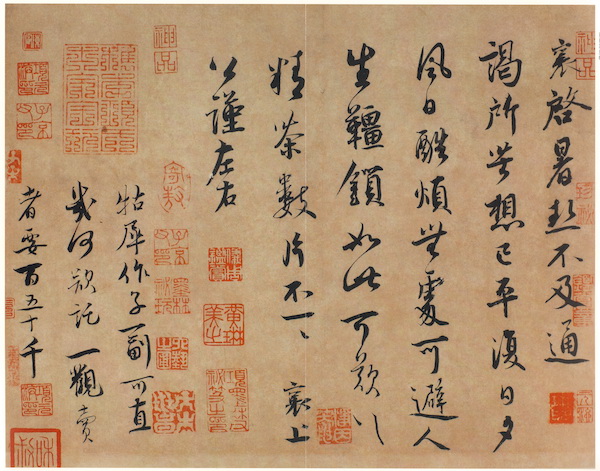

北宋 蔡襄 《暑热帖》

蔡襄有《暑热帖》,又名《致公谨帖》,其中有言:“暑热,不及通谒,所苦想已平复。日夕风日酷烦,无处可避,人生缰锁如此,可叹可叹!精茶数片,不一一。襄上,公谨左右。牯犀作子一副,可直几何?欲托一观,卖者要百五十千。”字里行间略见抱怨之声,感喟“日夕风日酷烦,无处可避”,但最终上升到人生哲学的高度,“人生缰锁如此,可叹可叹”。唯有喝点清茶,稍带送友人精茶数片,可解暑热,感受到人生情趣。蔡襄的很多感慨,最终都是中国人的情理,“暑热,不及通谒”,热天尽量不要去别人家拜望,省得招人烦。端庄的楷书夹杂以行书笔法,法度严谨,浑厚端庄,淳淡婉美。

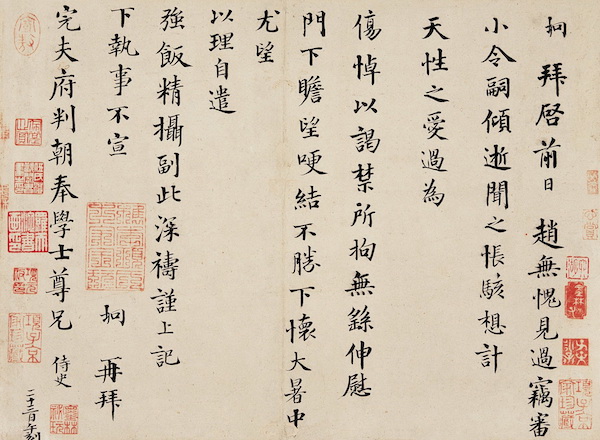

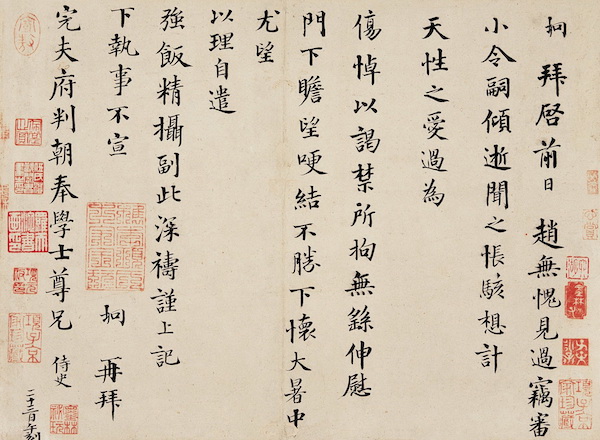

北宋 唐垧 《致胡宗愈伸慰帖》 27.7×36厘米

同是北宋的唐垧名头小一些,留下了《致胡宗愈伸慰帖》:“前日赵无愧见过。窃审小令嗣倾逝,闻之怅骇。想计天性之爱,过为伤悼。以谒禁所拘,无繇伸慰。门下瞻望哽结,不胜下怀。大暑中尤望以理自遣,强饭精摄。副此深祷,谨上。记下执事不宣。”唐垧(生卒年不详)字林夫。宋熙宁初赞成变法,为王安石所引进,后又与安石相龃龉,因贬官,徙监吉州酒税。信中提到的赵无愧,当为同时期的士大夫赵君锡,无愧为君锡之字。收信人“完夫府判朝奉学士”即胡宗愈,字完夫,嘉佑四年进士。神宗初,累官至同知谏院。忤王安石,贬通判真州。信的主要内容是说,唐垧从赵君锡处得知,胡宗愈的儿子夭殇,于是写信安慰他。其中有“大暑中尤望以理自遣”云云,这封信应该就写在熙宁三(1070)六月。书风知古人笔意,近类蔡襄,端庄严谨,略少情趣之变。

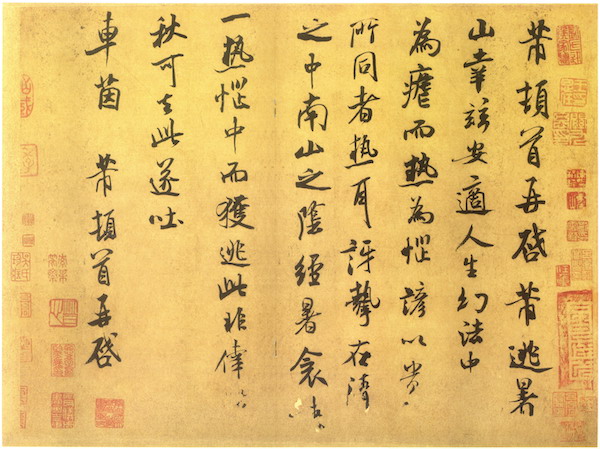

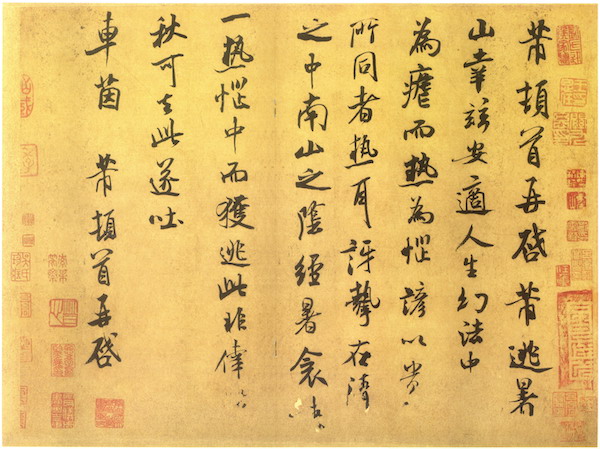

米芾《逃暑帖》纸本 行书 纵30.9厘米 横40.6厘米 美国普林斯顿大学艺术博物馆藏

米芾传世有《逃暑帖》:“芾逃暑山,幸兹安适。人生幻法中,为虐而热而恼。谚以贵所同者热耳。讶挚在清之中,南山之阴。经暑衿□一热恼中而获逃此,非倖□。秋可去此,遂吐车茵。”米芾不说“避暑”,而说“逃”,与众不同。《逃暑帖》见证了米芾在某个夏天过得悠闲自在。老米当时在地方做官,刚转任“监中岳祠”这一闲职,除了帮皇家看护一下庙产,时间全可自由支配,所以就带着一家老小,躲进深山。为躲避酷暑,米老尽情享受“南山之阴”。一个“逃”字,境界全出。米芾顽劣的性格一览无余。对比来看,亦庄亦谐。米芾快意人生,拿得起放得下。用笔比较含蓄,不激不励,与其它帖相比,温和许多,笔画轻重时有对比,结体造型欹侧变化,平添了几分俊迈超逸之气。在蔡京和蔡襄之间,有一段聚讼纷纭的“公案”,到底谁该位列“宋四家”?从书法风格来说,蔡京当入。从年龄上来说,蔡京和米、黄等接近,辈份也相近,虽然米、黄尊苏轼为老师。蔡京尤其和米芾交好。蔡襄和蔡京是同乡、同姓、同宗、同朝的“兄弟”,但蔡襄比蔡京大35岁,算得上两代人。蔡襄其实没有被列入的理由,从书法风格上来说,完全是“尚法”遗绪。蔡襄被替换了则是因为蔡京人品低劣。蔡襄比其余三位年龄要大,特别是米黄。要知道,古人极其讲究尊卑有序。这个问题其实在“初唐四家”欧虞褚薛的身上也存在,欧阳询比薛稷大92岁,几乎相隔一个世纪。我一直怀疑四人并称是不是有什么特别的原因?综合考虑蔡京的人品和蔡襄的书风,应该是“宋三家”。但中国人喜欢一个“整数”,那就四个人吧,皆大欢喜。