会议资讯

“三国两晋南北朝考古新发现”交流报告会 会议纪要(一)

2021年12月20日上午,“三国两晋南北朝考古新发现”交流报告会在六朝古都南京召开。本次会议为期两天,由中国考古学会、南京大学主办,中国考古学会三国至隋唐考古专业委员会、南京大学历史学院、南京市考古研究院承办,南京大学历史学院考古文物系、南京大学文化与自然遗产研究所、《大众考古》编辑部协办。来自全国各地考古院所和大学考古专业的40余位学者通过线下、线上方式参与交流研讨,介绍了近年来全国各地20多项三国两晋南北朝时期的重要考古发现。会议开幕式由南京大学历史学院贺云翱教授主持,中国考古学会三国至隋唐考古专委会主任委员齐东方教授、南京市文旅局副局长颜一平先生、南京大学历史学院院长张生教授先后致辞。

三国两晋南北朝上承两汉,下启隋唐,是中国历史上自春秋战国之后第二次碰撞激荡酝酿走向统一的时期,是中华文明的一个重大转型期,转型的原因、动力、成就、影响等值得从考古学方面做出探讨。同时,也是东亚与南亚及中亚的重要互融期,还是东亚文化的第一次“文化一体化”的时期,中国的文字、典籍、思想、建筑、宗教、工艺、美术等深入到朝鲜半岛、日本及越南,这些周边地区与三国、两晋、南北朝各政权几乎都有互动,共同从总体上构建了初步的“东亚文化”体系。近年来,三国两晋南北朝时期的考古遗存被不断发现,这些考古遗产与今人的学术理想、公共文化、国际潮流、知识教育、休闲旅游、文创开发等关系日益加深。

“新冠肺炎疫情改变了我们的生活方式、行为方式和思考方式,这种情况还要延续,很可能会成为我们以后的常态。在疫情期间,中国考古工作没有停摆,甚至还有很多重要的考古发现。”中国考古学会三国至隋唐考古专委会主任委员齐东方教授在致辞中提到,这些考古新发现具有以下特点:一是考古发现的理念和方法发生很大变化,每一个局部发掘都是在整体的视角下进行的,视野非常开阔;二是现在的田野发掘、资料整理、文物修复和保护水平大大提高,提供了很多过去考古发掘提供不了的新信息。这些新信息将对我们的研究有很大启发;三是考古工作的传播力度非常大,公众关心程度越来越高,这也在一定程度上促进学者将考古发掘工作做得更好。

“考古发现展示了中华文明起源和发展的历史脉络,展示了中华文明的灿烂成就和对世界文明的重大贡献。历史文化遗产不仅生动记录过去,也深刻影响着当下和未来,不仅属于我们,也属于子孙后代,保护好历史文化遗产,是对历史负责、对人民负责。”南京市文旅局副局长颜一平先生在致辞中表示,南京拥有丰富的历史文化资源。六朝文物考古是历史时期汉唐考古的重要组成部分,在中国考古学史上有着重要的地位。他介绍,几十年来,在几代考古学者的努力下,进行了六朝健康城,六朝南朝帝王陵墓,佛教遗存、城市水系道路等遗存的考古,取得了大量令人瞩目的成就,六朝健康城的诸面相也因此而逐渐明晰。

南京大学历史学院院长张生教授在致辞中说,近年来,三国两晋南北朝考古发掘取得了很多重要发现,其研究也取得一定的新进展。今年恰逢中国现代考古学百年华诞,我们将深入贯彻落实总书记在中央政治局第二十三次集体学习时的重要讲话精神和总书记致仰韶文化发现和中国现代考古学诞生100周年贺信精神,探索建设新时代具有中国特色、中国风格、中国气派考古学的新思路,谋划更好地弘扬中华优秀传统文化的新路径,适应我国考古事业和高等教育事业的发展需求,实现资源整合、优势互补、机制创新。我们期待各位考古界的专家在这次交流报告会中深入交流探讨,共同推动三国两晋南北朝考古的发展。

会上,与会学者介绍了新疆喀什莫尔寺遗址、南京西营村南朝佛寺遗址、邺城遗址核桃园北齐佛寺遗址、武川县坝顶北魏祭祀建筑遗址、辽宁高句丽、邺城遗址东魏北齐宫城区、汉魏洛阳城宫城遗址、咸阳洪渎原北周墓园、湖北鄂州机场考古、大同七里村北魏墓地等地的考古新发现,分享了交趾郡治的调查与研究、吐谷浑伏俟城的调查与收获、越城的考古发现与认识、镇江铁瓮城的考古发现与研究、溧阳古县遗址发掘取得重要收获、六朝石头城考古发现的建筑遗存及相关问题讨论、宁波地区汉六朝时期城市与聚落考古新收获、北魏洛阳城一号房址出土瓦文研究、南京丁奉家族墓地发掘收获、洛阳西朱村曹魏墓发掘收获、苏州虎丘路新村土墩孙吴墓和墓主身份初步研究、江西省赣江新区七星堆六朝墓群的发掘与初步认识、成都平原六朝墓葬考古新探、南京栖霞山东晋蔡氏家族墓地的发掘与收获、南京小李家村南朝贵族墓地的发掘与认识以及湖南青瓷起源考古新发现。

现将第一场与会者介绍与观点分享如下,以飨读者:

新疆喀什莫尔寺遗址发掘及初步认识

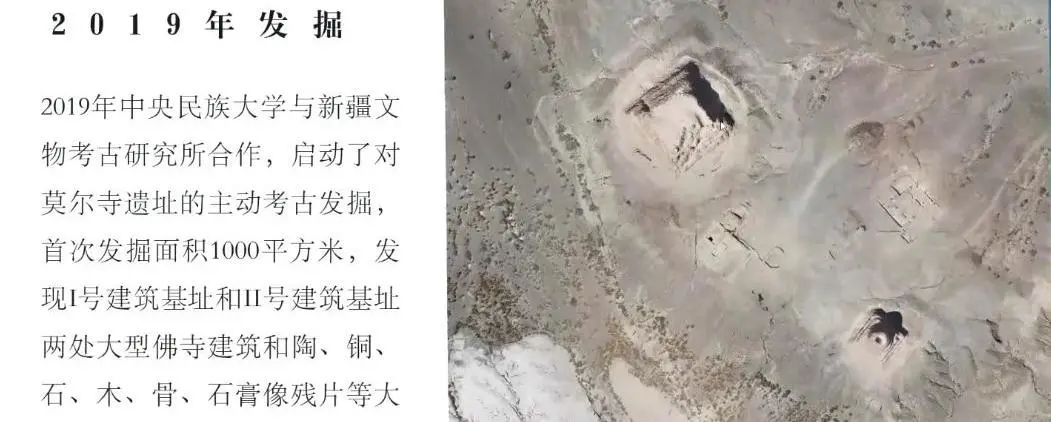

来自中央民族大学的肖小勇教授带来了题为《新疆喀什莫尔寺遗址发掘及初步认识》的报告。肖老师的报告分为遗址概况、发掘与收获、初步认识三部分,在简要提及遗迹的地理位置与自然环境、以往的发掘工作后,重点对2019年与2021年的主动发掘工作成果做了介绍。其中,2019年发掘主要收获为发现了两处大型佛寺建筑和陶、铜、石、木、骨、石膏像残片等遗物,2021年主要发掘工作成果为发现两处佛寺建筑周边的庭院、佛殿建筑、房间、门厅步道、阶梯、独墙等,并发现疑似冶炼窑址与祭祀坑的遗迹,新出土钱币、石镐、石磨、织物等遗物。该遗址的发掘,对探究文化交流有着重要意义。

南京西营村南朝佛寺遗址发掘收获

来自南京市考古研究院的龚巨平研究员详细介绍了2019年8月至今南京市考古研究院在西营村南朝佛寺的发掘成果。他表示,现有发现表明,西营村南朝佛寺遗址是以佛塔为中心的“前塔后殿”布局,基址坐北朝南,中轴线上自南至北主要建筑有5组。经发掘,出土大量遗物,包括金银玉器、琥珀、料珠、滑石器、铜钱、石构件、莲花纹瓦当等。本次发现的佛寺遗址,是南京乃至南方地区目前发现的时代最早、保存最好、布局最完整的山地型佛寺遗址,对于研究佛教文化、古建筑、陶瓷史等方面均具有重要意义。

邺城遗址核桃园北齐佛寺考古新发现

中国社会科学院考古研究所沈丽华副研究员介绍,邺城遗址包括南北相连的邺北城、邺南城和外郭区三部分。核桃园北齐大庄严寺位于赵彭城北朝佛寺东侧,西距赵彭城北朝佛寺东围壕约600米,北距邺南城南墙约1200米。从2012年至今累积发掘面积7940平方米。2019年-2021年间主要对2号基址西侧及赵彭城东南建筑遗迹进行发掘。他表示,根据地层和叠压打破关系和出土遗物特征,我们可以确认这些遗迹的年代属于与邺南城同时的东魏北齐时期。根据佛寺塔基的独特建筑构造和具有较明确佛教特征的出土遗物的发现,我们可以确认核桃园建筑组群中晚期遗迹属于佛教寺院遗存。并且,基于1号塔基石函等瘗埋物的发现,可以确认其改建于北齐天保九年的大庄严寺。邺城遗址赵彭城北朝佛寺和核桃园北齐大庄严寺是迄今发现中国古代最高级别的佛寺遗址,是近年来中国佛教考古的最重要收获,有力地证明了邺城作为六世纪中国北方佛教中心的地位。寺院地理位置独特、规模宏大,为研究东魏北齐都城制度、外郭城范围和里坊制度等提供了重要线索。寺院以佛塔为中心,重要轴线上 建造大型殿堂式建筑,以及多院多殿式布局特征,为以往北朝佛寺遗址所未见,丰富了对于北朝晚期寺院平面布局的认识。

武川县坝顶北魏祭祀建筑遗址考古新收获

来自内蒙古文物考古研究院的丹达尔老师介绍,坝顶遗址位于内蒙古自治区呼和浩特武川县,是一处北魏祭祀建筑遗址。2019年-2021年共发掘面积2300平方米,坝顶遗址平面呈圆形,其内部结构从内到外依次是内室、内壕、内壝、外壝、外壕、内室位于遗址中心,平面呈圆形,周围以宽厚的圆形夯土墙围合;内径约15.6米,换算成北魏丈为六丈,内部出土以及可分为下层祭祀坑、中层北魏祭祀遗址和上层北齐遗存。他表示,坝顶遗址的圆形建筑结构、内室中方外圆并围以九室的分隔空间、外圈围有双壕和双壝等特征,融合了汉魏以来明室、辟雍、灵台等礼制建筑的特征,具有明显的祭祀礼制建筑功能。从北魏祭祀遗存之上出土的北齐“常平五铢”铜钱及刻划有“广纳戍”文字的陶盆等遗物来看,该建筑在北齐曾被作为广纳戍的前哨营地。坝顶遗址这一发现填补了魏晋南北朝时期盛乐及阴山地区皇家祭祀遗存的空白。

近年辽宁境内重要高句丽遗存考古调查

辽宁省文物考古研究院李新全研究员介绍,2018年开始辽河以东九市所属的高句丽时期山城、遗址、墓葬考古调查工作。他重点介绍了青石岭山城、城子山山城、王义沟遗址、小北旺墓群等的发掘成果。他表示,高句丽重要遗迹调查是为了摸清了解辽宁高句丽遗存底数,为进一步研究提供准确翔实的基础资料。高句丽山城的考古发掘,为搞清楚山城的结构布局、始建年代、使用年代、废弃年代等问题,为研究高句丽的城防体系及后续文物保护工作提供依据。王义构遗址和小北旺墓地的发掘,为确定高句丽早期文化面貌、内涵,进而为探讨高句丽早期文化的起源提供了珍贵的实物资料。

交趾郡治的调查与研究

日本东亚大学的黄晓芬教授介绍了交趾郡治的调查与研究。她介绍,2012-2013年间,根据GPS调查计测,卫星图像解析等,把握羸楼古城与古城东南的坟墓群的立体方位、空间布局之特色。城内外的采集文物总和分析,推定古城羸楼为交趾郡治所在;2014-2019年,日本东亚大学与越南国家历史博物馆签署国际考古调查10年协定,就羸楼古城与坟墓群展开系统性科学调查工作。连续六年的发掘与综合研究首次确认羸楼筑城的分期编年,初步判明了交趾都市的发展变迁及文化特色。2020年海外调查中止,计划2022年开始继续进行。她表示,交趾郡治羸楼筑城始于西汉,经三国两晋南北朝-隋唐时期扩建改造,延续使用长达900年之久。无论是帝国兴盛期,还是中华文明的分裂-整合期,“交趾”都市历代修筑扩建保持汉式城郭建制,经南海贸易集外来与本土文化的交融并存,继而成为推动周边地区多元化地域社会发展的原动力。对此独具特色的都市文化,笔者特称之为“交趾文化”。红河三角洲古代都市的考古调查与国际共同研究正在持续展开。交趾郡治羸楼古城的发掘成果将进一步揭示交趾文化的真实面貌,构筑东亚地域史研究的新篇章。

(未完待续……)

文稿:李倩、谢瑞晖、赵云婷、王若萱等

排版:方亚楠

审核:黄文浩