专家观点

考古学研究的“透物见人”问题

原作者: 陈胜前 |

来自: 考古 |

发布时间:2022-8-7 23:38 |

查看: 1880 | 发布者: Ansanjin |

摘要: 按照中国考古学的定义,考古学属于人文科学,是历史科学的重要组成部分,任务是根据古代人类通过各种活动留下的实物,研究人类古代社会的历史①。定义指向非常明晰,考古学要研究人。1962年美国考古学家路易斯·宾福德发表《作为人类学的考古学》,指出考古学如果不是人类学,就什么都不是,考古学研究要回答人类演化、行为变迁、文化发展等重要问题②。 ...

按照中国考古学的定义,考古学属于人文科学,是历史科学的重要组成部分,任务是根据古代人类通过各种活动留下的实物,研究人类古代社会的历史①。定义指向非常明晰,考古学要研究人。1962年美国考古学家路易斯·宾福德发表《作为人类学的考古学》,指出考古学如果不是人类学,就什么都不是,考古学研究要回答人类演化、行为变迁、文化发展等重要问题②。然而,考古学研究的实物遗存都是当下的存在,尽管可能与古代人类活动有关,实际上考古学是通过现在研究过去。考古学家不可能同人类学家、社会学家、经济学家、心理学家、甚至历史学家那样,直接面对研究对象。所以,关于人类过去的考古学研究都是推理所得,不是直接地观察。考古学的困难或魅力都在于如何通过研究当下的存在了解已经消失的人类过去。

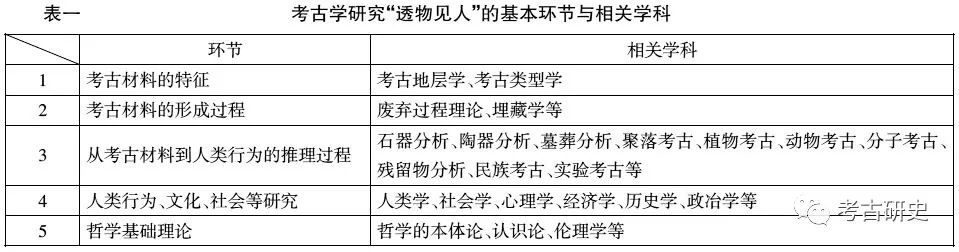

没有考古学家说过考古学不是研究人的,问题的核心不在于主张,而在于的实际操作。高度强调研究实物遗存研究使对人的关注显得微不足道。20世纪50年代,年轻一代的中国考古学家曾经有过质疑,提出考古学要“透物见人”,但是到了20世纪90年代,相关反思认为当时还是热情有余,看问题过于简单③。改革开放以来,西方考古学的理论与方法逐渐被介绍进来,引发的思考与讨论相当丰富④。但必须承认现实并不乐观,相关研究范例依旧鲜见。这促使我们思考考古学的“透物见人”难点何在?如何才能有效实现考古学研究的“透物见人”?本文试图就这些问题提出一些思考,供学界批评,从而丰富中国考古学的理论探索。 “透物见人”需要复杂漫长的考古推理链条。微观层面要如同刑侦专家,不放过蛛丝马迹,宏观层面则要兼用归纳、演绎与类比,完成从物到人的推理⑤。这样区分过于笼统,实践中还需要更详细的推理环节,分析国内外考古研究的实践与理论构成,大致可以区分出涉及不同学科的五个层次⑥(表一)。 可见,考古学“透物见人”的推理牵涉因素众多,绝大多数研究都在某个局部、角度或层面上展开,但不能由此否定存在一个研究主线。开展研究的前提之一是获得材料。与考古学的前身古物学相比,现代考古学对考古材料的理解不再限于精美的器物,而是包括所有遗存,并特别强调遗存的时空关系。艰苦与精细地田野发掘就是为了实现这一目的,考古爱好者随意采集的物品因为脱离空间关系而学术价值大为降低。考古地层学与类型学可以把考古材料置于准确的时空关联中,使之成为可以研究的科学材料。中国考古学家在这个环节付出了艰苦劳动,它也是中国考古学研究的主要环节。 必须注意到考古遗存成为考古学家的研究对象经历的变化过程。不清楚考古材料是怎么来的,考古推理就如同刑侦专家面对伪造过的现场。中国考古学中相关讨论还非常少,少数学者注意到废弃与改造过程对考古遗存特征的影响⑦。不分析考古材料的形成过程,对遗存地区差异的研究就靠不住,在此基础上建立的文化、类型命名也就有问题。认为古人原封不动地遗留了所有活动遗存,或一切都已经被改造而都不可信的假定都是有问题的⑧。谢弗(Schiffer)认为考古遗存的形成过程是有规律的。简单地说,废弃的快慢、是否有计划都会严重影响遗存的保留程度,缓慢而有计划地废弃显然要比突然且迅速地废弃留下的东西少得多,废弃物的完整程度也要低得多⑨。许多保存良好的中国新石器时代早期遗址,如磁山、兴隆洼、白音长汗等显示的废弃过程对了解当时的生计方式极有意义⑩。 第三个环节是从考古材料到人类行为推定,是狭义的“透物见人”,也是当代考古学研究的主体。这包含两个平行的推理线索,一是考古材料的科学分析,并在此基础上发展理论,这是过程考古学极力强调的(11);一是“中程理论”,或称“中程研究”,主要包括民族考古学与实验考古学,它们是考古推理参考的框架。两者相互补充,前者是主体,后者是参考。前者主要依赖多学科合作研究。随着新技术的发展,考古学工作发生了非常大的变化,尤其引人注目的是用新技术手段对考古材料的分析,我们从中获得了大量信息。计算机技术对考古学的推动也极为明显,网络技术在后过程考古学研究中起了不可替代的作用。中程研究更多是“行动主义”(actualistic)研究,研究者去研究现代的狩猎采集者或是简单农业群体,去发展实验、考察遗存,甚至研究当代的垃圾。这并不是直接的考古推理,而是对其进行启发与批评。比如宾福德之于努那缪提(Nunamiut)爱斯基摩人区域空间与室内空间的研究,狩猎采集者很少会在一个地方长时间居留,他们在不同的地方可能有不同的活动,留下差异明显的遗存,若基于“共性”分类则很有可能把它们视为不同的“文化类型”(12)。 第四个环节的人类行为、社会或文化的研究很大程度上超出了考古学研究的范畴。与考古学相同,许多学科也研究人,与考古学关系最紧密的有人类学、历史学、社会学、心理学、经济学、生态学等。这些学科的理论框架对考古学研究极为重要。比如马克思的社会发展理论是中国考古学家研究史前社会的基本理论,新石器时代早中期通常被视为母系氏族社会,到了晚期父系氏族社会兴起,军事民主制出现,这些概念与考古材料结合,形成各种解释。若没有这些理论体系,中国考古学家将无所依傍,很难就古代社会的发展做出哪怕是最简单的概括。20世纪90年代以来,这些学科理论的渗透深刻地影响到了考古研究实践,如关注性别因素、进化论考古学崛起、对人类能动性(agency)的关注等都成为当代考古学研究的主要范式(13)。 最后一个环节涉及哲学层面,更加宏观,缺少它,考古学研究就是无本之木。当代考古学的范式众多,但真正能够深入到哲学层面的仅有两个,即过程考古学与后过程考古学(14)。它们分别对应当代学术研究的科学与人文传统,两者的差异不仅在于基本概念体系迥异,对同一概念的理解也完全不同(15)。实践层面上,后过程考古学强调“反身的方法”,很大程度上颠覆了考古学家作为唯一权威、有效解释者角色的传统(16)。近年来,国内迅速发展的公众考古与后过程考古学强调公众解读合法性理念一致。一门学科不仅包括研究者与技术方法,还应包括组织两者的思想。学科的重大进步通常也跟基本概念的更替密切相关。 考古学研究“透物见人”的推理是完整的理论体系,五个环节不可或缺。缺少第一个环节,考古学研究将没有科学材料。少了第二个环节,考古推理就是沙上建塔。第三个环节两个平行的层面实为一体,没有两者的合力,就难以从考古材料透见人类活动。第四个环节构成人类活动解释的理论框架,没有它,考古学只是提供研究材料的技术。第五个环节是贯穿上述环节的灵魂,它使考古学研究有了理论体系,考古学成为独立的学科。 “透物见人”无疑是中国考古学研究的薄弱之处,原因值得深思,下面将从三个角度进行讨论。 我们将中国考古学的研究实践与上述五个环节对照,就会发现我们缺乏若干重要的环节。毋庸置疑,经过数十年田野考古的实践,中国考古学有完整的第一个环节,形成了独有的、有效的方法体系,对考古地层学与类型学都有进一步的拓展,如“考古学文化理论” (17)、“区系类型理论” (18)等。但我们在第二个环节研究缺失非常明显,直接后果是考古推理基础薄弱。在考古地层的细致工作和对史前考古埋藏学的关注并不能弥补这方面的缺失,考古遗存废弃过程中文化与自然因素的作用远比考古地层学与埋藏学关注的复杂。第三个环节是平行结构,而我们的研究单线条的,基本只围绕考古材料,缺乏中程理论研究,民族考古与实验考古研究时断时续。我们的民族考古更接近考古材料的民族学类比,考古学与民族学交融程度还不高,不能达到从考古学视角对活生生的文化进行民族志研究的程度(19)。实验考古方面,实验与解决考古学问题还有较大差距,近年来,笔者这方面做了些探索,初步形成了较为完整的方法论(20)。第四个环节上中国考古学主要依赖马克思、恩格斯有关原始社会的论述。最后一个环节则鲜有关注。历史唯物主义与辩证唯物主义是中国考古学的基本指导思想,问题是中国考古学没有在此基础上发展出自己的学术中心理论。相比之下,过程考古学深受科学哲学的影响,但没有停留在科学哲学的核心理念上,而是发展出自己的理论体系。同样,深受后现代哲学影响的后过程考古学也形成了自身的核心概念与基本主张。 考古推理的五个环节环环相扣,不能脱节或是跳跃。比如前文所言直接把考古材料与母系氏族社会联系,跳过了第二、三环节。即便判断可能正确,但推理还是缺乏说服力,仅凭考古地层学与类型学的证据不足以支持母系社会的存在。在哲学层面上,由于缺乏考古学科理论体系,历史唯物主义与辩证唯物主义对中国考古学的指导作用并没有发挥出来。追求唯物主义的中国考古学依赖的关键概念“考古学文化”,本质上说是唯心的(21)。完整的推理环节的意义还可以在日本与苏联考古中找到佐证。日本考古学受西方影响巨大,但也有“透物见人”研究的严重缺陷,它长于极端细致的田野工作与高级精密的分析技术,但环节缺失,尤其是高层理论研究不足。苏联考古学与中国考古学类似,不过更强调第四个环节,由于考古材料环节的工作不深入,所以20世纪80年代后重新开始注重类型学研究(22)。 “透物见人”是考古学研究的长期目标,其五个环节也是长期发展的产物,形成过程基本等同于考古学的发展史。现代意义的考古学最初发端于西方,所以这个过程在西方考古学的发展史中才能看到完整的序列。考古学脱胎于古物学,后者相对于依赖神话或宗教教义解读实物材料是巨大进步。但古物学不能获得具有准确时空意义的材料,所以其解释通常是猜测远多于逻辑推理。近代考古学因为严谨的考古地层学与类型学方法,准确揭示了考古材料的时空意义,重建史前史的基本框架也成为可能。从20世纪30年代开始,格拉汉姆·克拉克开始通过考古遗存与环境材料研究古人活动。早在19世纪中叶北欧考古学就有研究史前人类生计的传统,只是影响比较有限。克拉克之后的“剑桥古经济学派”更加强调研究古人的生产与生活(23)。 真正形成理论体系还是新考古学或过程考古学崛起之后。除了克拉克的生态学方法,早期的探索还包括柴尔德晚期的经济学方法;瓦尔特·泰勒在《考古学研究》中积极倡导“缀合的方法”,但批评远多于建设,作用更近于开风气而非构建理论(24);还有戈登·威利的聚落考古实践(25)。20世纪60年代,新考古学以革命的面目出现而饱受争议,但其根源与奠基工作在30多年前就开始了,进一步拓展对新考古学兴起的检视,就会发现它立足于众多思想基础之上(26)。如美国考古学,其思想来源至少包括斯图尔德的文化生态学、功能主义化的博厄斯人类学与来自欧洲的功能人类学、克拉克洪的科学方法、怀特的文化进化论,以及欧洲考古学的影响。随着后过程考古学的批评出现,已形成体系的过程考古学进一步发展了认知考古学,进入新世纪,还有“过程++”之类的发展(27)。过程考古学的“透物见人”研究取得了巨大成就,但它并不完美。能动性、人的精神世界是人的最基本特征,过程考古学对它们的研究相对缺乏。将人与物截然分离的二元论也饱受诟病,后过程考古学认为人生产物质,同时赋予物质意义;含有意义的物质又影响人,尤其是人的精神世界(28)。