专家观点

李水城 | 从考古发现看公元前二千纪东西方文化的碰撞与交流

《从考古发现看公元前二千纪东西方

文化的碰撞与交流》

李老师以河南渑池仰韶村的发掘对现代考古学在中国的引进为出发点,以早期中国石器文明的考古物证来讨论东西方文化的交流。随后李老师又以新疆等地出土的彩陶等器具,尤其是上世纪80年代焉不拉克墓地出土的彩陶来讨论我国西北地区在东西方文化交流中的地缘环境因素和中介作用,并且有力的论证了早期东西方文化接触的轨迹。

引言

从19世纪下半叶至20世纪初,不断有外国学者、探险家涌入中国西部旅行、探险、考察。这期间不乏一些重要的考古发现,也有相当一大批珍贵的历史文物被盗掘、流失海外。上述活动在某种程度上剌激了“丝绸之路”和东西文化交流的研究,并使该领域迅速成为考古学、历史学、语言学、体质人类学乃至汉学研究的热点。以往受资料限制,该领域研究的范围多限于张骞到西域以后的历史时期;那么,在先秦、乃至更早的史前一青铜时代,东西方之间是否有过接触?发生最初文化碰撞的地点在哪里?交流方式如何?学术界对此鲜有论及。本文根据十余年来新的考古发现,就上述问题作一追溯和梳理。

一

1921年12月,以河南滝池仰韶村的发掘为标志,现代意义上的考古学被引入中国,这一发现使中国没有石器时代的谬说不攻自破,也由此引发了有关东西文化交流及传播方向的讨论。最初,主持仰韶村发掘的安待生博生将仰韶遗址作为“中华远古文化”的代表,但最终在中国史前文化到底是土著的、还是外来传播影响这个问题上,安特生陷入一个怪圈。他在将仰韧遗址出土的彩陶与东南欧特利波里(Tripolje)、中亚安诺等遗址出土的同类遗物逬行比较后认为:“然以河南与安诺之器相较,其图形相似之点即多且切,实令吾人不能不起同出一源之感想,两地艺术彼此流传未可知也。诚知河南距安诺道里极远,然两地之间实不乏交通孔道''。为证实上述推论,安特生前往中国西北地区进行了一次大范围、长时间的考察,旋即对中国彩陶的来源作岀下列结论,彩色陶器之故乡乃近东诸部,为一般学者所承认者也。著者深觉精美陶器之有彩纹者,其制作之术,首抵甘肃,次及河南,此说固属无疑”。与此同时,有的外国学者甚至提出“河南彩色陶器,其陶质形式花纹与近东石铜器时代过渡期者同为一族”的武断结论。这些看法助长了“中国文化西来”的错误认识。

“仰韶文化彩陶‘西来说’来说,的理论刚一出笼,就遭到年轻的中国考古学家的怀疑和反对。1926年,李济先生指岀:“考现在我们所有的材料,还没得看十分可靠的证据,使我们断定在中国所找到的带彩陶器确发源于西方”。1946年,裴文中先生表示广欲明了中国彩陶文化之起源,必先对世界上其它地域之彩陶文化详加研究。同时对中国之彩陶文化当再作进一步的研究,推知其绝对年代,若中国之彩陶文化较它处之绝对年代为古,则彩陶文化起源于中国,然后传布至他处;反之,则中国之彩陶文化由他处传播而来。在此项研究未完成之前,而加推测,实属言之过早”。

要回答中国史前文化到底是土著的、还是播化的,新娜无疑是个最为关键的地区,安待生在1924年曾讲过这样一段话:“由地理环境上之分析,确示新疆为吾人最后解决仰韶问题之地。因吾人于此可以识别一种蒙古利亚民族(即黄色人种),当新石器时代曾受西方之影响,生息繁衍,渐至务农,文明因而大进,姑为中国历史文化之始。然此种文化(指仰韶文化)确实之发源地,非于新I详加研究,不能判定。但就河南采集所得,舰觉此神文化之行程,实可由中亚细亚经南山及北山间之孔道东南而达于黄河河谷,以至现代甘肃之兰州”.后来,安特生等人寿划的以新疆为考察对象的中亚考古计划搁浅,安特生打算追寻仰韶文化来源的研究遂不了了之。

40年代前期,襄文中先生曾就新疆采集的少量彩陶发表了看法,并指出:“安特生等谓中国之彩陶文化来自西方.但李济等则谓此彩陶文化发源于中国之中原《徐、陕、甘),当为土著文化,并非由外界传布而来。若就现在所知,新班彩陶文化分布及产物而论,李氏之说,似较近于审实,其理由有二:(1)新演之彩陶,似为中国本部之彩陶文化期之晚期;(2)彩陶文化同时发现于天山南北,似由哈密而分南北二支,故其传布之途住,按地理而论,似由甘肃而来,至于哈密后,为天山所阻,而分向南北。反之.若此种文化由西而来,则由地理上观之,或只限于天山北路,未必能至天山南路”。由此裴先生断言广新細之彩陶文化,实较黄河流域为晚,故由亚细亜传布而来之说法似有修正之必要”。

严文明先生曽说过仰韶文化发现之前,有些外国学者和传教士一直宣扬中国文化西来,认为中国没有自己的史前文化和石器时代,中国文化乃至人种都是从西方传播来的。仰韶村的发现,以无可辩驳的环实证明,中国不仅有石器时代文化,而且还相当发达”。历史地看,“中国文化西来说”在西方学者眼中是有若广泛哲学基础的,安特生提出“中国文化西来”的说法尽管是错误的,但他面对的是前所未见的一批新的考古发掘资料,为说明它们,只能就当时的考古资料进行比较,谁免受到历史的局限,这较之以往空洞无物的推测毕竟还是进了一步。

后来的考占发现证明,年轻的中国考古学家确平有先见之明。但同时也应承认,尽管这一时朔对“西来说”理论提岀了批评。但中国史前文化的来源和发展脉络到底怎样?并没有人能讲的清楚,彻底解决这个问题只能依赖新的考古发现及综合硏究能力的提高。

中国地处欧亚大陆东方,地域辽阔,南北、东西自然环境差异甚大。整体看,中国大陆的地形呈西北高耸、东南低平的走势,自西而东形成三个落差很大的“台阶“。第翼阶为喜当拉雅山脉、肯藏高原、帕米尔高原、阿尔泰山等,平均海拔3000-4000米,第二阶为蒙古高原、黄土高原和云贵高原,北接戈壁瀚海,东北连接大兴安岭和长白山脉,平均海拔1000米左右,第三阶指东北平原、华北平原、长江中下游平原及珠江三角洲,平均海拔降至200米以下,第三阶之东、南为浩森的太平洋。这一特殊环境使中国大陆形成一个相对封闭的地理单元。从文化地理学的角度审视,这种枸造对中国古代文明的产生、形成和发展有深远的影响,致使中国古代文化形成面向海洋一侧相对开放,背向海洋一侧相对封闭的格局,土茗色彩突出,并长期恪守独立发展的道路。

作为中国一个局部的大西北地区,地理环境更为封闭。但这里恰好处在黄河文明与中亜文明的中介位置,是不同文化接触、渗透的敏感部位,也是探索中西方文化碰撞与交流的关键地区积数十年的考古发现,中国西北地区远古文化的时空框架巳初步建构,研究结果证实,所谓“西来说”理论是站不住的。

早在旧石器时代中期,甘对庆阳一带就有远古人类在活动(谢戏义等,1983),旧石器时代晚期,该区域人类活动規模扩大。在整个陇东及河套一帯相继发现有古人类遗址和丰富的石制工具(甘肃省省博物馆,1979,宁夏博物馆等,1987)。

距今8000年前,在消河上游谷地出现了目前听知该地区最早营建的一批新石器时代聚落点,发掘资料显示,渭河流域的老官台文化遗址分布稀疏,规模小,文化堆积薄。但农业、家畜饲养已初具规模,制陶业也脱离了初始状态(李非等,1993),显然在此之前还应有个孕育发展阶段。在地理位置.更偏西、自然条件恶劣的青海贵南县拉乙亥遗址和柴达木盆地小柴旦湖滨均发现了距今10000〜6700年的石器时代遗址(盖培、王国道,1983,青海省文物考古研究所,1990),这些地点广泛使用细小石器,没有陶器,不见农业和畜养迹象。这一时期,生活在不同环境的人类群体为适应自然,选择了不同的生产经济,在高原地带,气候寒冷,土地贫骨,人们经营狩猎一采集经济;在河谷盆地,土壤肥沃、四季分明,人们则主要从事栽培农业并蒙养家备。

距今7000年以降,盘踞在陕西关中和甘肃陇东的仰韶文化逐步向西扩张,仰韶文化晚期巳进入青海东部涅水谷地的民和县(青海省文物考古队,1984,青海省文物考古研究所,1993)和黄河上游的循化县(青海省文物考古研究所,1990)。距今5000年前后,迁至陇山西侧的仰譜文化演变为马家窑文化,该文化以洗河一兰州一遑水为中心,其族群散落在甘肃中西部和肯海东部的广大空间内。在马家窑文化早期末段(马家窑类型小坪子期),其“先头部队”已西进至河西走廊西段的酒泉市(李水城,1990“马家窑文化晚期(马厂类型),河西大部已在该文化控制下(李水城,1998)。距今4000年以降,河西地区马家窑文化马厂类型转变为青铜时代早期的四坝文化,该文化占据着河西走廊中西部的广大地区(李水城,1993)。

体质人类学的研究结果与西北地区史前文化的发展脉络相吻合。本世纪20年代,加拿大解剖学家步达生对甘肃史前人种进行研究后指岀,该地区史前居民与现代华北人有许多共同的体质肉征,并因此称他们为“原中国人”。经检测,黄河上游甘、者一带的史前居民'般有着中长的头型,较高的头颅,高顶狭的面型,中眶,狭鼻及正颌等特征,在人种分类上与蒙古人种东亚类型中的华北人接近。经对青海乐都柳湾遗址马家窑文化马厂类型和齐家文化人骨的研究,体质人类学家认为,甘、青地区史前居民的体质特征一致,在现代各蒙古人种支系中,他们和东亚种最密切。通过对甘肃玉门火烧沟、酒泉干骨崖、民乐东灰山三个四坝文化墓地出土的人骨进化研究,证实该文化居民与步达生检测的廿肃史前组比较接近,与安阳殷墟中小墓组更为接近。上述结论说明.在甘肃、青海境内,史前一青铜时代居民体质类型未发生明显变异,他们在组成现代华北居民的体质形态过程中起到了重要作用。

以上论述可明确下面三点:(一)中国的地理位置和地形构造决定了中国远古文化具有强烈的土著色彩;(二)中国的原始文化从早到晚在不断向西推进、扩展;(三)中国西北甘、青地区史前一青铜时代居民的体质形态属蒙古人种东亚类型。

二

新疆维吾尔自治区是中国西北地区地域最为辽阔的省份,其版图约占国土总面积的六分之一。由于新猫所处的特味地理位置,早在史前一青铜时代,这里就成了东西方文化交往的葷要地区,也是中国历史文化的一个重要组成部分,特别是新疆东部的哈密地区,北与蒙古人民共和国按壊.西部和西北接部善、木垒两县,南有若羌县,东南与甘朮河西走廊为邻;地理座标跨越东径91°08'—96°23北纬40°43'—45。°'19"。这里地处东西交通要道,当是东西方文化接触的前哨。

新疆东部地区的考古工作可追溯到19世纪末,早期阶段的考古工作几乎全部由外国探检家、旅行家所垄断。较早涉足新第东部考古的中国学者有:1927年黄文弼先生在哈密所作的考古调査、1933年扬钟健教授在哈密发现七角井遗址、1942年裴文中先生研究了新掘东部收集的彩陶,并撰文指出广新舰之彩陶,似为中国本部之彩陶文化期之晚期。这种看法一直持续到80年代左右,此后才陆续有学者意识到,新編东部含彩陶因素的考古遗存内涵相当复杂,年代普遍偏晚。具体表现是,不少遗址既岀彩购、也出铜器,有的甚至伴岀铁器,此类遗址已属于青铜时代,有些已进入早期铁器时代。

以往,学术界普遍认为,新疆东部地区含彩陶因素的考古遗存与甘青地区史前一育铜时代文化关系密切。有学者推测,“河西走廊西端的彩陶有部分继续西进,首先在吐鲁番盆地安了家”……“与此同时或稍后,可能有些彩陶直接到了哈密和罗布卓尔一带,因为这两个地方距河西走廊最近”。1986年我们通过河西考古调査发掘认识到新疆东部与河西毗邻,自然环境大致相同,这里含彩陶因素的原始文化延续时间很长,区域色彩极浓。考察这类遗址的年代,大体相当中原地区西周初年至战国、甚至更晚。从年代看,它们与分布在河西地区的四坝文化还有不小空白,因此缺乏比较的基本点。但这并不等于说,两个地区处于一种文化隔绝状态。反之,地域相邻必然导致文化交往、影响乃至渗透。现在关键在于,东疆地区已有的材料在年代上还无法与四坝文化比较,我们寄希望于在东拂地区能找到年代更早-些的,也就是说至少在年代上能接近四坝文化晚期阶段的考古遗存,这样才能得到更准确的认识”。

1995年,新疆文物考古研究所在吐鲁番市交河故城沟西台地晚更新让地层剖面中采集到2件人工石制品,为新勰东部更新世地层中旧石器文化的存在提供实物依据。它表明,在距今10000年前的旧石器时代晚期,这里确有古人类在活动。遗憾的是,据现有资料,我们对新疆境内距今4000年以前新石器时代的遗存和人种类型还缺乏实质性了解。

80年代中期前后,新疆东部时代最早含彩陶因素的遗存当以爲不拉克文化为代表,1956年发现于哈密市柳树泉农场焉不拉克村西。1958年,黄文弼先生在这里发掘了14座古墓,并发现一座约3000平方米的城堡容。1986年.新疆大学对该址再次进行发掘,淸理墓律76座,焉不拉克文化因此而得名。目前已知属于该文化、并经式发掘的遗址有:哈密五堡水库墓墓地、四堡拉甫乔克墓、白石头乡寒气沟墓。

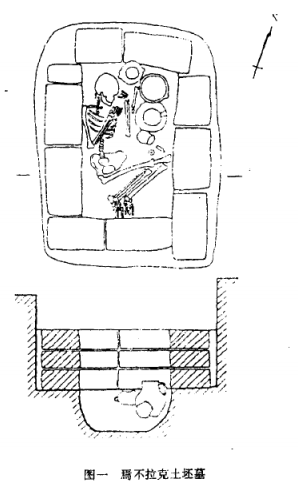

经初步整理,焉不拉克墓葬可分为三类。第一类:竖穴二层台墓。二层台分生土.、上坯,生土夹土坯三种形式。绝大多数为长方形墓坊,一般规模较大,营造较好,以多人合葬为主,部分单人葬,个别二次葬,流行右倜屈肢葬,头向东南为主。第二类:竖穴墓,规模小而简陋,墓穴多为欄圆形或长方形,少数砌有土坯墓壁或生土夹土坯草壁,单人葬为主,少数多人合葬、二次葬,流行左侧屈肢葬,少数右侧屈肢,头向杂乱不一,无规律。第三类:土坯基(图一)。集中于发掘区南侧,用土坏错缝垒砌长方形、方形、不规则形基室,大小不等,流行屈肢葬,向左向右各占约一半,头向无规律。根据叠压、打破关系,发掘者认为第一类幕时代最早,第二类墓居中,第三类墓最晚。该基地共测 C-14 数据 12个,其年代(经树轮校正)上限在公元前 1700 年左右有5 个集中在公元前1300 年的有4 个另有3个在公元前 700年前后。前5个数据被认为时代偏早,如此,不拉克基地使用年代大致相当于中原地区的商代晚期-春秋时期。

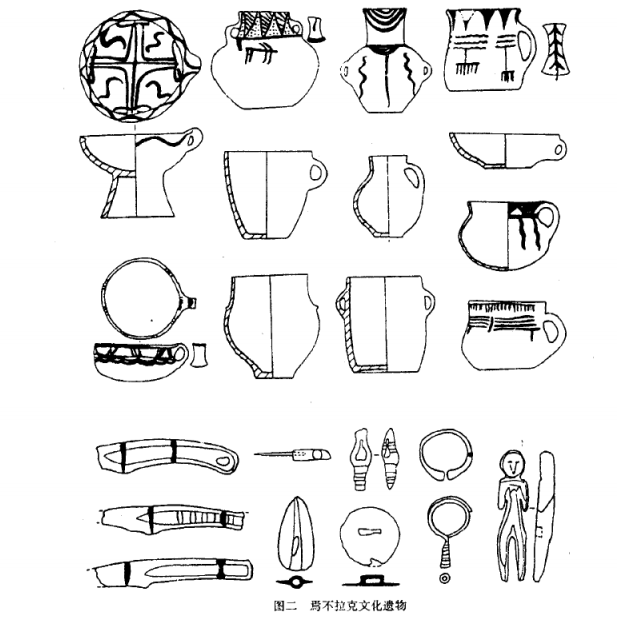

焉不拉克慕地出土物包括陶器、钢器、木器及少量铁器、金器、石器、骨器和纺织品等。陶器均系手制,以夹砂红色素面陶为主,器表流行红色陶衣,少数夹砂灰陶和黑陶,器类有带单耳的罐、杯、钵、豆以及双腹耳壶、双耳罐、碗和纺轮。彩陶占陶器总量的 36%,器类有壶、豆、钵、杯多数施红衣绘黑彩,个别施黄白色陶衣,流行水波曲线纹、锯齿纹、S 形纹。陶豆普遍绘内彩,构图为风格散漫的十字纹。铜器主要为小件工具、武器、装饰品、有刀、嵌、锥、针、牌、镜、戒指、耳环等,木器主要有男女俑、盘、碗、勺、桶、铲、锥、纺轮、梳子等(图二)。

焉不拉克墓地发现的价值在于,它首次证实,这一时期(即公元前1300年左右),在哈密绿洲有少址欧洲人种支系(高加索人种)存在,并与当地的东亚蒙古人种发生某种程度的融合。“在焉不拉克墓地送检的29具头骨中,有21具属东亚蒙古人种〈男11、女10),8貝屈高加索人种(男性)。体质人类学家结合该墓地的分期指岀,焉不拉克墓地早期居民主要由蒙古人种支系构成,欧洲人种支系占少数:焉不拉克墓地中晚期,欧洲人种支系比例似略有増加。这一发现使我们联想到1979年,新疆文物考古研究所在罗布泊附近孔街河下游北岸古墓沟发掘的42座古墓但.该墓地所收集的18具头骨(男11、女7)经检测全部为特征明显的高加索人种。古墓沟墓地的C14数据有8个,绝大多数在公元前1535-公元前1710年之间(未经树轮校IE半衰期5730年)。尽管学术界对这批数据有争议,但可以说,这是迄今为止在欧亚大陆所知时代最早、分布位置最东的欧洲人种支系。由于该墓地未发现陶器,埋葬习俗也与焉不拉克迥异,故很难判断二者间的文化关系。需要指出的是.古墓沟距哈密在堡的直线距离为300公里.焉不拉克墓地少量的高加索人种与古墓为墓主的体质特征相同,因此不能排除二者之间可能存在某种联系.

目前,在讨论焉不拉克文化的来源时,一般都将目光投向新疆以东地区,认为该文化与甘、青地区含彩陶因素的青铜时代文化关系密切,但貝体源于哪支文化意见并不统一。甘、青地区与焉不拉克文化年代接近的有辛店文化、卡约文化和四坝文化,前两支文化分布在甘、青交界的河涅地区,与新疆东部相隔千余公里,在未找到文化传播孔道的前提下,暂不宜考虑将它们作为焉不拉克文化的源头。后者,即四坝文化分布在河西走廊,西与哈密为邻,两地最有可能发生文化接穆。已知四坝文化年代的下限为公元前1600年左右,焉不拉克文化年代的上限为公元前1300年,二者尚冇300年左右的时间缺环,看来,焉不拉克文化不是从河西走廊一带的四坝文化直接蜕变而来,这从二者的文化面貌也表现的很清楚。如在四坝文化中未发现用土坯垒砌的墓穴.也极少屈肢葬习俗,无铁器、木器,陶器的造型、类型出入也较大。另冇一点特别重要,即在四坝文化中至今未发现高加索人种分布。在强调两种文化差异的同时,也应看到它们之间的相似因素.如双方的典型陶器均以带耳繡,壶、杯类为主,均有较高比例的彩陶,流行红衣黒彩,部分施黄白色陶衣;铜器均为小件工貝、武器和装饰品均有乱骨葬习俗等。此外,在四坝文化中也曾发现少成土坯,其厚度、宽度与焉不拉克墓地的土坏接近•仅长度差异较大命。以上相似因素说明,二者之间可能存在间接的源流关系,但还有待于中间环节的支持。

四

1986〜1987年,在河西考古调查、发掘的基础上,我们曾推测,“如果四坝文化有能力越过星星峡而到达东疆的话,那么哈密绿洲将是它的第一个落脚点。因此,我们期待看新疆的新发现”。

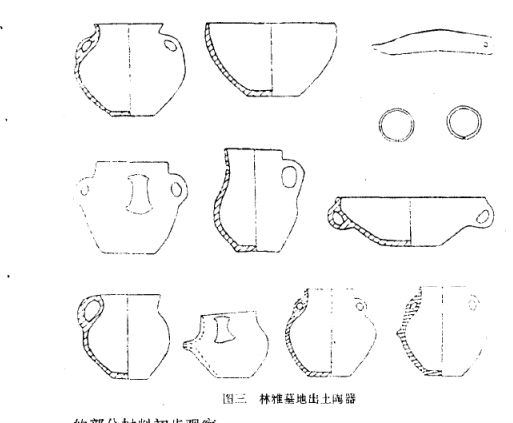

1988〜1989年,在哈密火车站南约500米的林场办事处和推满苏矿驻哈密采购供应站院内发现一处大型基地(以下简弥“林推墓地”),清理墓葬25余座。墓葬形制分为长方形竖穴上坑、竖穴土坯两类,一般长1〜2米、寛0.6〜1米,以单人身屈肢葬分主,头向东北或西南。随葬有陶器、铜器、骨器、银器、金器、海贝、石珠及零星的羊骨.陶器均为手制,胎内普遍含砂,以红陶为主,少量灰陶。器类主要为瑞、杯、钵、壶,部分器表施如色、莖红色陶衣.有些施弦纹、破印纹(图三)。

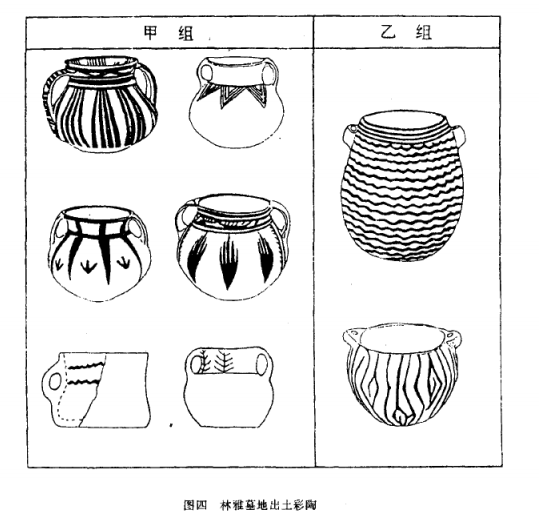

彩陶占一定比例,流行黒彩或紫红彩,花纹有三角纹、竖条纹、折线紋、水波纹、圭形纹以及“之”字纹、植物紋、人形纹等(图四)。铜器均为小件工具和装怖品,有餅、镜、鎌、扣、管、刀、推、牌、簡、耳环等。其它还有骨牌饰,金银耳环、簪,石珠、石杵,不见铁器。墓地内发现多组叠压打破关系,使用时间较长。发掘者指出,“林雅基地在哈密地区的青铜文化遗址中年代最早,出土陶器以双耳讓最具特征,与四坝文化中晚期同类器形态相同或相近,但器类有所不同,这可能反映了地区或文化属性上有差异”。

根据我们目前可接触到的部分材料初步观察林雅墓地的陶器至少可分为两组,甲组以单耳罐、双耳罐、双耳盆等器为主,彩陶普遍,均绘黑色彩,花纹流行竖条带纹、手掌纹、折线三角纹、窄三角条带纹、水波纹、植物纹等(图四;左)乙组仅禁双贯耳罐-种,造型比较特殊,可细分为卵圆深腹罐和球形圆腹罐两类,口沿外普遍置 双贯耳器表通体绘黑彩或红彩,黑彩流行横列、竖列折线纹,有的在两组折线间夹绘水波纹;红彩仅见平行水波纹一种(图四:右)由于林雅基地仅有少量出土物披露,目前尚不清楚甲、乙两组陶器是否共存、在时间和文化性质上存在差异。

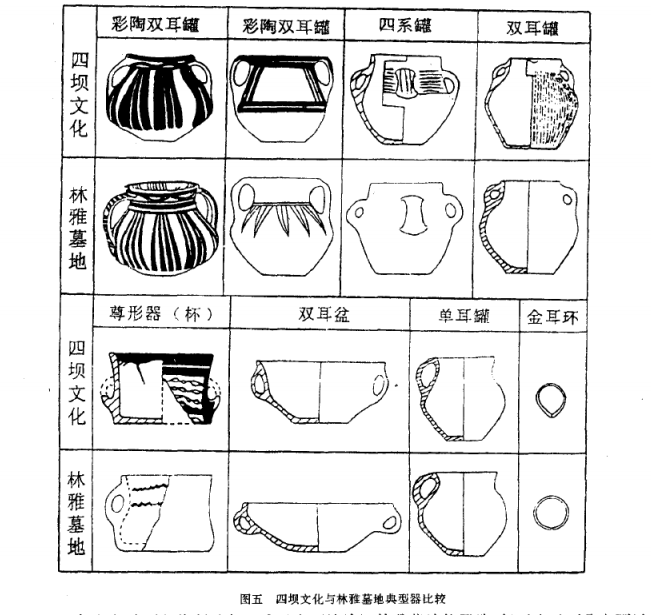

目前,根据有限的资料我们还难以全面地认识林雅墓地的属性。但至少以下几点可以确认,首先,林雅遗存与焉不拉克文化属于性质有别、时代不同的两支文化,第二,我们注意到林雅墓地甲组遗存与四坝文化陶器显示出诸多一致性,不少器形、花纹接近,有的近乎如出一撤,如杉陶以耳嫌,双耳素陶擢、四系3L单把杯(或尊形器)、双耳盆等(国.五)。四坝文化的绝对年代为公元前1950〜公元前1530年曲,依据四坝文化的分期,林雅基地甲组陶器的形态多数与四坝文化中期近似,个别接近四坝文化晩期,估计绝对年代应在公元前1800〜公元前1600年之间,这一发现证实,河西走廊四坝文化的居民中有部分在公元前1800年左右即片始西迁,并成功地穿越了300公里的戈墅傳海,到达哈密绿洲;第三,经初步比较,二者的差异主要表现在林雅華地的帯嘴罐、双賞耳攜为四坝文化所不见,彩陶花纹也较四坝文化简单;第四,林雅墓地的发现为解决黔不拉克文化的来源提供了纹索.从哈密地区已知的文化发展序列追溯,林雅墓地的年代应建在四圳文化与焉不拉克文化之间具体证据是林雅墓地、焉不技克墓地均流行土坏墓室、屈肢葬习俗,二者的陶器形态、质地和彩陶花纹也有相似成分。已知焉不拉克文化的年代上限为公元前13W年左右.这也大体限定了林雅墓地的年代下限。

林雅墓地发现的重要意义在于:首先,该墓地是目前新疆东部地区年代最早、且文化内洒丰富的青铜时代遺存,填补了哈密地区古代文化的缺环。第二,据体质人类学家的研究,在河西走廊的四坝文化遗址中至今未发现高加索人种分布。林雅甲组陶器具有浓烈的四坝文化待征,制造和使用这些器皿的居民族属应与四坝文化居民相同,属蒙古人种东亚支系,其祖源应在河西走廊。第三,林雅墓地乙组陶器风格独特,此类器皿在河西地区不见,哈密附近以往也从未发现,很可能是…种外来文化因素。在新疆北部额尔齐斯河流域的切木尔切克文化中曾发现-批橄榄形酣底陶器和石容器。但无绘彩者,也不见贯耳装置。有研究者指岀,“切木尔切克文化与南西伯利亚和蒙古西部青铜时代文化的相似性更多一些。如墓葬的地表形制,陶器器形等方面都有许多相似之处.说明文化关系更加密切.可能有着同源的因素”。据我们的观察,目前被划入切木尔切克文化的考古遗存内涵相当复杂,陶器形态、装饰表现岀明显差异,这种差异有时间上的,也有地域上的,对其性质还有待于作进一步的详细考察与本文相关的是。我们如何解释林雅墓地中乙组陶器的性质和来源,从逻辑关系看,估计有两种可能,一种可能是此类因素是受到新疆北部阿尔泰山地草原靑铜时代文化影响的产物;另一可能是林雅乙組陶器就是哈密一带的土著因素,此类因素向北影响了阿尔泰草原的原始文化。据初步的分析,前一种可能似乎更大一些(具体论证我们将另文讨论)。若此推论不误,匕组陶器则应代表了与甲组陶器不同的另一群体,该群体的居民即祖居俄罗斯南西伯利亚、蒙古西部或东哈萨克斯坦一带的高加索人,他们从北向南进入新蒯北部的额尔齐斯河流域和阿勒泰草原,其中有部分向南渗透到哈密绿洲.孔雀河古墓尚墓地的存在说明这不是个孤立现象。如此,林雅墓地的人种构成很可能与焉不拉克墓地相同,并存两个人种,甲组为东亚蒙古种,乙组为高加索种。从林雅墓地乙组陶器数眉偏低这一现象推测,该墓地人种比例也是以蒙古人种为主、高加索人种为辅的格局。但是,以上仅仅是根据有限的资料所作的初步判断.其结果还有待体质人类学的研究证实。考虑到考古学文化与人种并非绝然对立,实际上同一人种可能形成不同的考古学文化;不同人种也可构成相同的考古学文化,这在考古发现上不乏先例,如焉不拉克文化即是由此可以确认,哈密地区蒙古人种在数最上一直占优,焉不拉克墓地证实这一格局一直到西周末-春秋时期未有变化。

本文从一开始即强调,新疆东部是东西方文化(包括人神)最初接触和交往的关键地区。目前,对该地区距今4000年前新石器时代的遗存和人种体质特征尚不清楚,曾有体质人类学家根据中亚的考古发现推测,若今后在新疆境内发现石器时代人种,将不会超岀中亚地区已发现的两个类型(即高加索人种和长颅型地中海人种)。现有资料显示,新疆地区在汉代以前,蒙古人种向西的渗入一直比较零碎.远不如西方白色人种的东进活跃。但是,正如我们在上面指出的,新疆东部诸遗址文化遗存传递的历史信息是,在西周以前,东亚蒙古人种向西部的渗透还是比较活跃的,至少在哈密地区的考古资料反应的是这一帀实。孔鶴河古墓沟的人骨鉴定结果是,这里的人骨分为两组,第-组与分布在南西伯利亚、东哈萨克斯也--带的安得罗诺沃文化居民头骨比较接近,年代为公元前2000〜公元前1000年;第二组与分布在同一地域的阿凡那谢沃文化居民头骨比较接近,年代为公元前2500〜公元前2000年。古墓沟基地的层位关系恰恰是出第一组头骨的墓登压在出第二组头骨的墓上。这或许说明,自公元前1800年以降,从南西伯利亚及周边地区南下的高加索人种是陆续、零散地进入新疆东部地区的。

通过上述梳理,一幅早期中西文化交流的画卷已清晰地显露岀来。大约在公元前2千年初,居住在河西走廊西段的东亚蒙古人不满足当地狭窄的生存空间,他们中的一部分居民穿越茫茫戈壁,历经磨难,进入哈密绿洲。与此同时,部分生活在南西伯利亚及周边地区的高加索人越过阿尔暴山、或沿額尔齐斯河谷流转迁移到新疆阿勒泰草原,也有部分继续南下进入新疆东部。来自两个方向的不同人种在哈密地区接触井产生文化交融。在河西走廊西部一带至今不见高加索人种分布,参照蒙古人民共和国境内青铜时代人种的地域分布差异,有理由作出这样的推测,河西走廊一带东亚蒙古人种西迁哈密这一事件本身很可能在某种程度上遏制了高加索人种继续东进的势头。

考古资料还显示,进入新疆东部的东亚蒙古人并未停止西进的脚步。他们以哈密绿洲为基地,沿天山余脉南北两路继续西行,向北一路进入巴里坤草原,再向西沿天山向乌昏木齐一带渗透;向西一路进入吐鲁番盆地,再化作两股,在公元前1800年自北而南进入新柵东部。中亚一帯的古地中海人在西周一春秋时期自西而东跨越帕米尔高原,沿塔里木盆地南,北缘东进至罗布泊和天山东段。在这一迁徙大潮中,来自河西走廊的东方文化与南下、东逬的西方文化不断碰撞、融合,来自不同方向的人种频繁接触,加速了各自文化面貌的改变,也由此造成了新疆中部一带特有的文化和人种“混杂”现象。天山东段有的遗址点发现古地中海人种体质出现“淡化”现象,当是在这一大背景下文化交融的后果.

从公元前2千纪初叶开始的东西方文化接触为后来新建众多绿洲小国的创立奠定了基石,并最终导致一条联接欧亚大陆的贸易通道正式诞生,这无疑是对世界历史产生深远影响的重大事件。安阳殷城小屯5号墓随葬大量用和田玉制作的玉器、陕西周原发现典型欧洲人种形象的蚌雕作品命,暗示了先泰时期东西文化、贸易的交往巳相当深入,这一切为汉唐“丝绸之路”的繁荣打下了坚实的笔础。

五

在河西走廊及新疆东部还有其它一些相关的重要考古发现,足以印证东西方的接触由来久矣。

1) 在甘肃民乐东灰山遗址多次发现碳化普通小麦,经证实为人工栽培作物检洒年代为公元前2500〜公元前3000年色.考古界对这一发现比较谨慎,主要因为小麦年代与遮址年代相矛盾。从河西地区的考古发现看,在马家窑文化早期阶段(马家窑类型小坪子期)已深入到河西走廊西端的酒泉市;在距东灰山遗址不远的武威地区曾多次发现马家窑类型遗存。,显然这批小麦应为马家窑文化居民的遗留.驯化均理学的研究证实.小麦原产西亚地区(日知,1982)。在我国中原地区.考古发现的小麦实物不早于公元前2000年(属夏代纪年),且十分罕见。因此,民乐东灰山遗址的碳化小麦很有可能是沿中亚一新疆—甘肃这一贸易通道传播而来,小麦的发现将东西方接触往来的时间前提到公元前3000年。显然,此时的新制地区绝非文化真空地带。

2) 1983〜1985年,在甘肃河西走廊东段的武威市海藏河沿岸齐家文化遗址出土一批新石器时代晚期(公元前2000年)玉器,种类有盤、镯、错、曲、斧、刀及原材料、边角料、毛坯、半成品等,共161件。这批玉器、玉料质地均系软玉,包括白玉、青玉、碧玉等。发现者认为这批玉料很可能是产自西域昆仑山的和田玉国。这一发现再次将我国中西部通道的出现时间前提到史前时期。

3) 新疆及甘肃河西走病己属广义的中亚范畴,这一地区是探索中国古代冶金术发展与传播的重要地区。目前,新疆东部已知最早的铜器为公元前1800年,时代并不很早。而甘南中西部一带则是中国早期铜器出土最为丰富的地区,在马家窑文化早期(马家窑类型,距今500。年前后)已能铸造青铜刀癇,为中国境内合金青铜制品中年代最古者。在马家窑文化晚期(马厂类型.距今4300〜4000年),多次发现铜刀、铜锥、铜块等愈;齐家文化(距今4000年前后)时期,铜器岀土量大增,在同时期诸考古学文化中数量最多,种类也堪称独步。四坝文化(距今3950〜3550年)铜制品更为普及,并开始制造和使用金、银装饰品,在火烧沟墓地的随葬品中有铜权杖首和浇铸铜镞的石范,说明当时的铸铜工艺已比较进步。上述几支考古学文化均分布在中国西部,是否暗示该地区早期冶铜业曾受到西方影响,这是一个非常值得研究的重要课题。近年,在四坝文化中陆续发现一批砷青铜制品,此类合金在西亚、中亚一带发现甚多,年代也普遍较早,那么,河西地区的碑青铜是当地产的?还是外来的?各家意见还不一致,但是无论怎么讲,新疆都是解决这些问题的关键地区。

4)铁器的情况与铜器类似。新疆多次发现公元前1900年左右的铁器,哈密焉不拉克墓地出土的少量铁器均属该墓地的第一期是目前中国境内所知年代最早的一批铁制品。中原地区春秋时期一战国早期普遍出现铁器。有意味的是,凡是年代早到春秋早期或西周晚期的铁器,均集中发现于陕西西部一甘肃陇东地区(赵化成,1996),在河西走廊东段相当东周春秋时期的沙井文化墓葬中也有随葬铁器(李水城,1994),这些现象颇耐人寻味。