会议议程

|讲座讲谈| 纪要:丝绸之路考古:路线、图像和物质文化

葛嶷教授丝绸之路考古系列讲座之二

丝绸之路考古:路线、图像和物质文化

○

讲座纪要

应北京大学考古文博学院邀请,意大利那不勒斯大学著名考古学家葛嶷教授(Bruno Genito)于2017年10月31日-11月24日访问北京大学,发表以“丝绸之路考古:伊朗、中亚和欧亚草原(公元前500年-公元500年)”为题的系列演讲。11月9日晚,第二讲“丝绸之路考古:路线、图像和物质文化”在北京大学考古文博学院举行。北京大学考古文博学院陈建立教授、魏正中教授(Giuseppe Vignato)主持本次讲座。

主讲人葛嶷教授

葛嶷教授认为,“丝绸之路”这一概念可以按照“路线、图像和物质文化”而不是时间顺序来进行讨论,它不仅仅是历史上的概念,还包括商业、外交以及宗教等方面的多重因素。“丝绸之路”拓展了古代东西方的商业贸易范围,从近东中东地区、中亚到中国。在这条路线上的城市、中转站、军事驻点以及堡垒等都具有极其重要的意义。

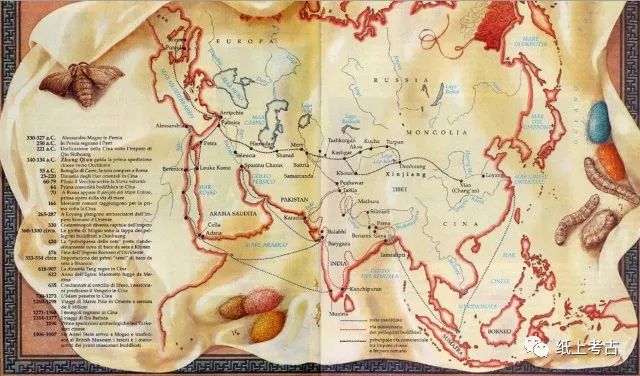

丝绸之路的路线

传统“丝绸之路”途经中国、中亚国家、阿富汗、伊朗、伊拉克、叙利亚、地中海等地,是连接东西方的重要通道。可分为三条线路:北线为早期路线,从哈萨克斯坦的草原地带出发,穿过伊犁河谷地和准格尔盆地,最终到达敦煌,第二条线路始自费尔干纳,到达喀什,第三条从印度河谷地经过喀喇昆仑最后到达敦煌。

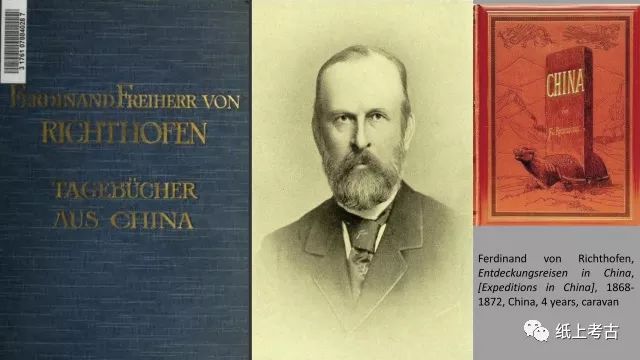

随后,葛嶷教授梳理了“丝绸之路”这一概念的提出与发展。1877年德国著名地理学家、地质学家费迪南德·李希霍芬(Ferdinand von Richthofen)的著作《中国》中首次使用了“丝绸之路”(德语为Seidenstrassen)。19世纪后半叶,他多次来到中国考察这条路线在东西方文化交流中所起到的作用。他提出,这条道路上最主要的运输品是丝绸,也运输香料、金子、皮革、金属、瓷器、药物等,商人在这些物资的运输中起到了举足轻重的作用。李希霍芬在著作中热衷于用大量的文字描述各种各样的土壤和煤层,这使他的作品时常很枯燥,但也将他与斯文赫定(Sven Hedin)、普尔热瓦尔斯基(Nikolai Mikhaylovich Przhevalsky)等关注于人文遗物的探险家区别开来。

德国地理学家、地质学家李希霍芬及其著作

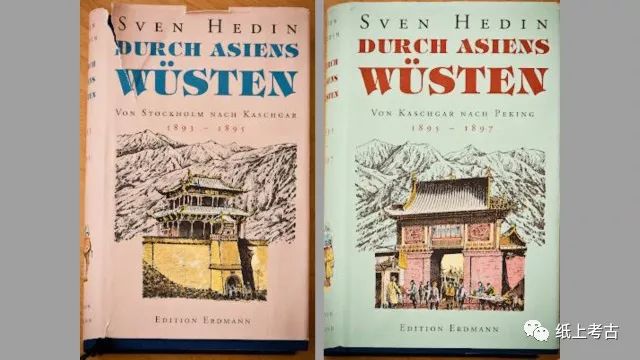

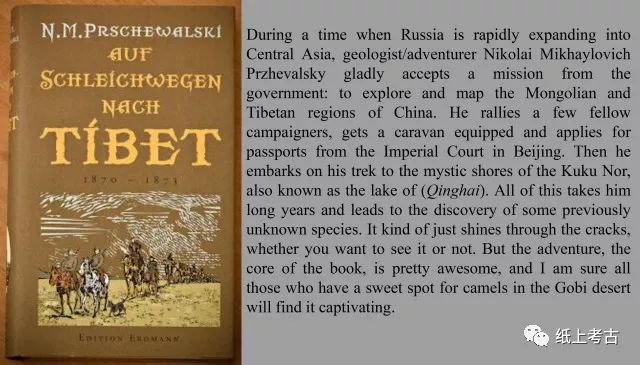

英俄在中亚展开大博弈期间,瑞典探险家斯文赫定跟随李希霍芬的脚步,探索中国的西部区域。在俄国向中亚扩张之时,俄国地质学家、探险家普尔热瓦尔斯基也曾历经数年时间考察蒙古、北京、青海等地。

瑞典探险家斯文赫定的著作

俄国地质学家、探险家普尔热瓦尔斯基的著作

丝绸是“丝绸之路”上最具有贵族气息的贸易品,在罗马这样的地区,丝绸的价值可与黄金相比。丝绸是专供贵族使用的面料,质地轻薄而柔软。不仅可以用作衣物,还可以作为音乐器材或其他物件的装饰;公元前7世纪开始就有人用丝绸制成的柔软的纸来写字和绘画。中国是最早学会养蚕缫丝的民族,并制造出精美柔滑的丝织品——丝绸。早在新石器时代,中国已经开始利用蚕来制作丝绸,养蚕地点从黄河下游向外扩展,河南、山东与四川等地区是蚕丝的主要生产地点,清朝时南京成为丝绸制造的中心,现当代新疆地区的丝绸甚至扩展到巴基斯坦等地区。

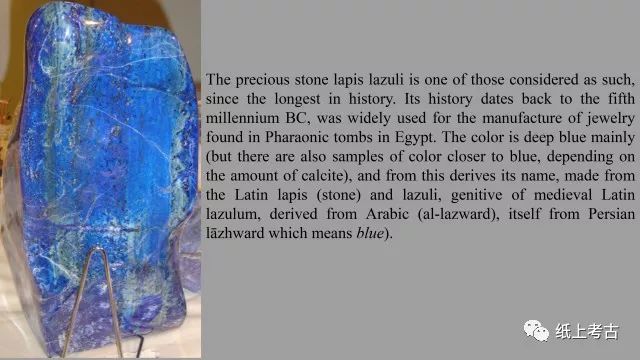

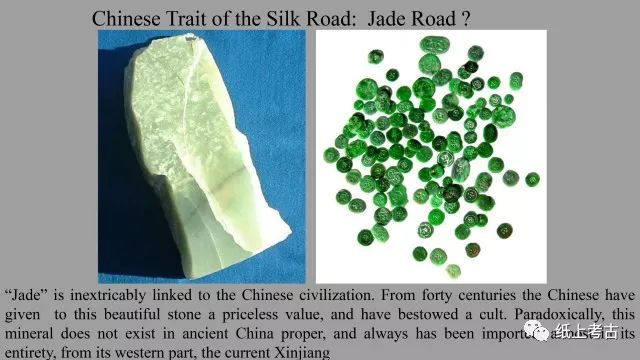

青金石(lapis lazuli)也是通过“丝绸之路”运输的物品之一。青金石的历史可以追溯至公元前5千纪,其制作的装饰品曾出土于埃及法老的墓葬之中。青金石的颜色主要是深蓝色,得名也是源于它的颜色。玉石则是“丝绸之路”上传播的另一种物品。玉石与中华文明有着难以割舍的联系,中国自四千纪前就为这种美石赋予了特殊价值,并具有礼仪上的意义。但玉石本身并非中原的特产,很多需要从外面进口,特别是现在的新疆地区。

青金石及其得名

玉石与丝绸之路

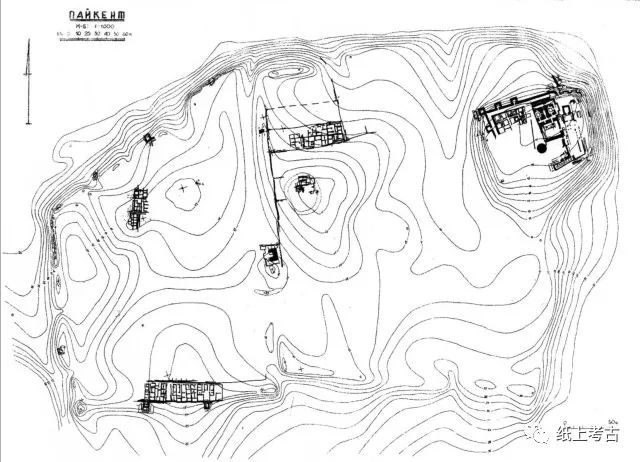

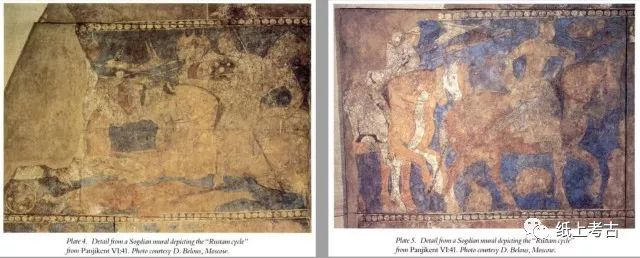

讲座的后半部分,葛嶷教授介绍了“丝绸之路”沿线的相关考古发现。在中亚地区,葛嶷教授列举了玛尔吉亚那(Margiana)、布哈拉绿洲(Bukhara Oasis)、瓦拉赫沙(Varakhsha)、撒马尔罕绿洲(Samarkand Oasis)、片治肯特(Panjikent)等地的遗址和壁画,特别关注于壁画中展现的各地人民的形象。此外,也列举了嚈哒银币、马鞍及马镫等体现特定游牧人群的分布与特征的物品。

布哈拉绿洲中的遗址

片治肯特出土的粟特壁画

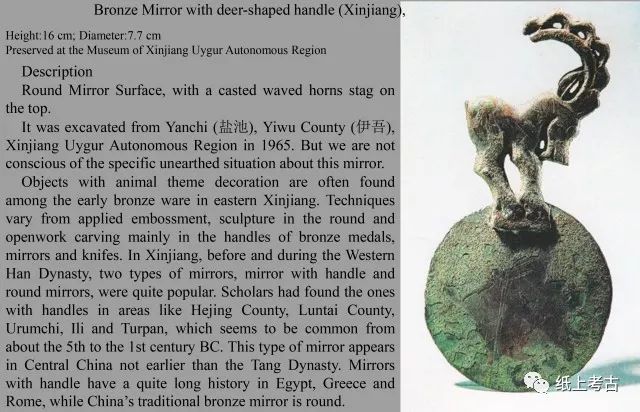

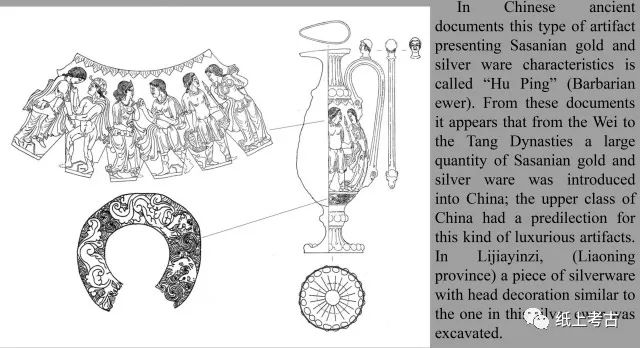

在中国西部的新疆地区也发现有很多遗物,反映出“丝绸之路”沿线广泛的交流情况。如小河墓地中出土的靴子、眼罩,乌鲁木齐发现的金面具,一些带有动物形象的金银器及铜器,固原李贤墓出土的萨珊波斯风格的银壶,罗马或波斯风格的玻璃器等等。透过“丝绸之路”上的遗迹、遗物,我们可以窥见古代东西方贸易的繁荣景象,丝绸、香料、瓷器、玻璃等物通过各国商人辗转各地,促成了东西方文化的交流与传播。

新疆伊吾县出土的青铜镜

宁夏固原李贤墓出土银瓶

葛嶷教授丝绸之路考古系列讲座预告

第三讲:

The Sogdians in Central Asia and the Chinese and Foreign issues between Archaeology and History

中亚的粟特人及考古与历史之间的中外问题

时间:11月15日(周三)19:00-21:00

地点:北京大学红五楼5212

第四讲:

The Nomadic peoples of the Eurasian steppes: between Iron Age and the early Middle Ages

欧亚草原的游牧民族:铁器时代和中世纪早期

时间:11月16日(周四)19:00-21:00

地点:北京大学红五楼5212

本讲座为北京大学考古文博学院《学术讲座》课程可签到讲座

特别提示

文中图片由葛嶷教授提供,未经授权请勿引用。

文字 任林梅

排版 方笑天

审校 陈 冲

方笑天

北京大学考古文博学院图书馆